2.1.AGB星の選択

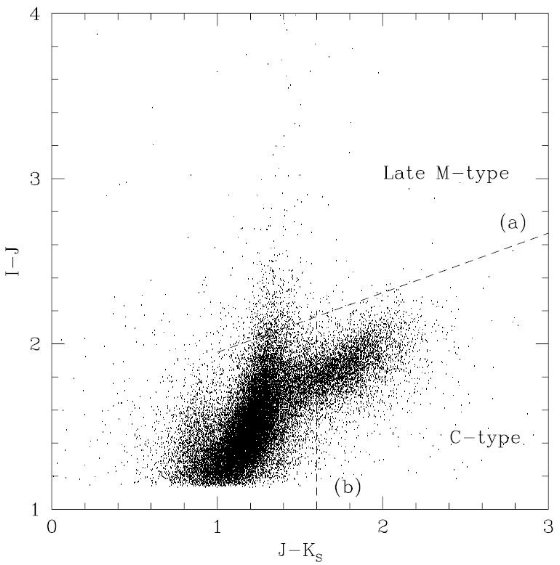

AGB星の選択基準(1)DENIS I,J,Ksの全てで検出

(2)IでTRGBより明るい I<14.54(LMC),I<14.95(SMC)

(3)(I−J)>(19.78−I)/4.64

(3) はMC星を前景星から分離する。 (Cioni et al 2000)

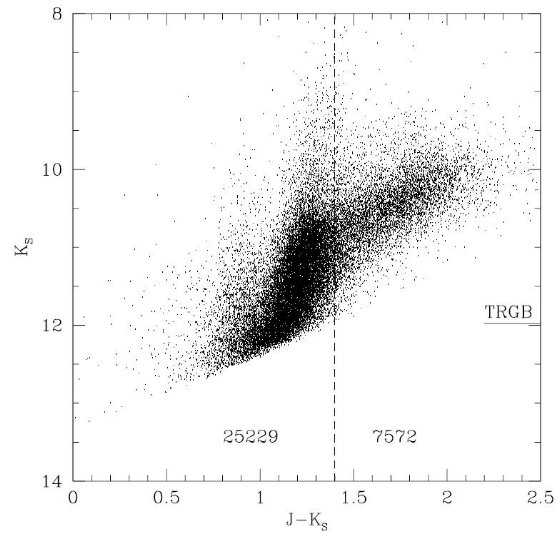

(J−Ks)>2.4の厚いシェル星はサンプルから落ちるが数は少ない(Loup 1999)ので結論に影響しない。

ーー> 32,801星(LMC)、 7652星(SMC)

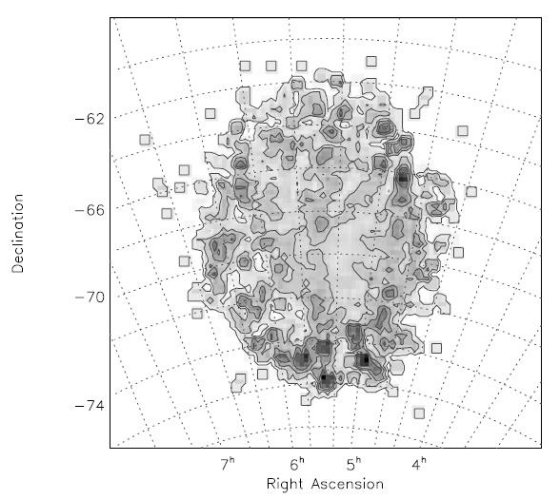

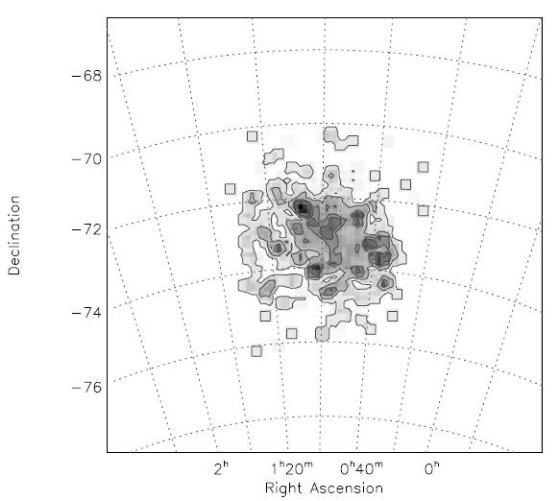

2.2.前景星

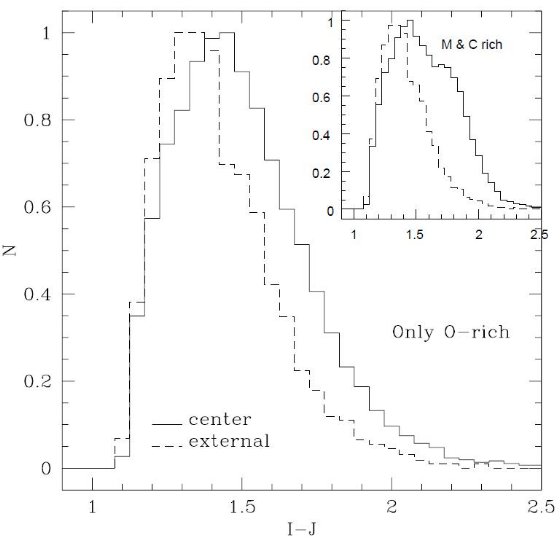

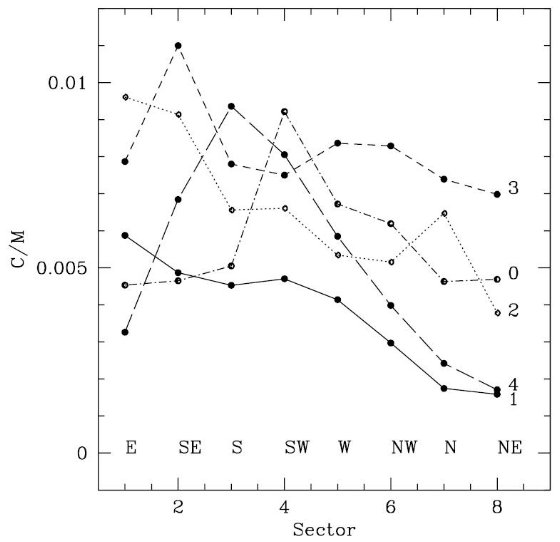

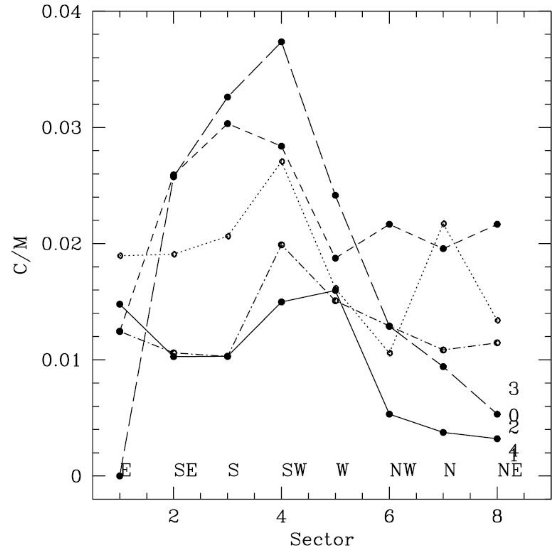

我々の選択基準は前景星の大部分を除いている (Cioni et al. 2000B)。 除ききれなかった前景星が結論に影響するだろうか?図1では (J-Ks)=0.9 で (I-J) 上側に伸びている様子が見える。マゼラン雲の外側での二色図 を参考にすると、それらも前景星と判断できる。それにも拘らず、この煙 部分の星にはスペクトル型 K, M の弱い超巨星 (Nikolaev, Weinberg 2000) が含まれている。Blanco, McCarthy 1983 は LMC 6 deg2, SMC 7 deg2 に渡る範囲で数領域の探査を行い、同じ銀緯での前景星の数を調べた。 それによると、LMC では 10 個の M2 星/ 0.12 deg2 が期待される。 もし、前景星の分布が (Cioni et al. 2000B)。 の図2グレイスケールで示されるのと同じだったら、東側への増加は前景 早期 M-型星にもあるはずである。そうならば、この方向では比(C/M ?) が 少し小さくなるだろう。しかし、図3を見る限りそのような徴候は無い。 これは前景星による C/M 比への影響は殆どない事を意味する。ただし、 前景 M 矮星による混入 (Cook et al. 1986) があるのでこの比は下限と看做すべきだろう。

(初めに出る「M-型前景星」も 矮星かと思っていたが巨星を考えていたのか)

図1.LMC AGB 星の DENIS 二色図。破線= Loup et al. 2002 による炭素星 と M-型星の境界。