(a) 光学系の内部反射

(b) 回析光

(c) 雑多な反射光

4m 鏡では (b) のみが現れた。ハローの輝度はコアの 104 倍暗い。

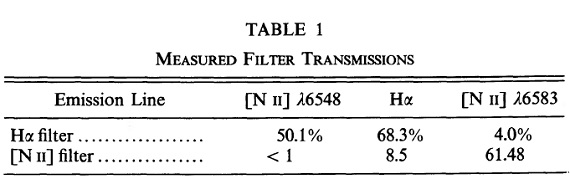

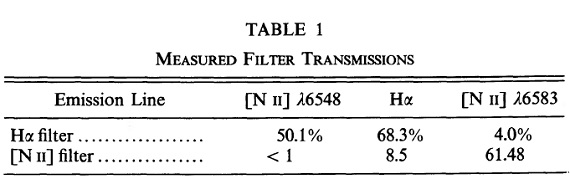

表1.フィルター透過率

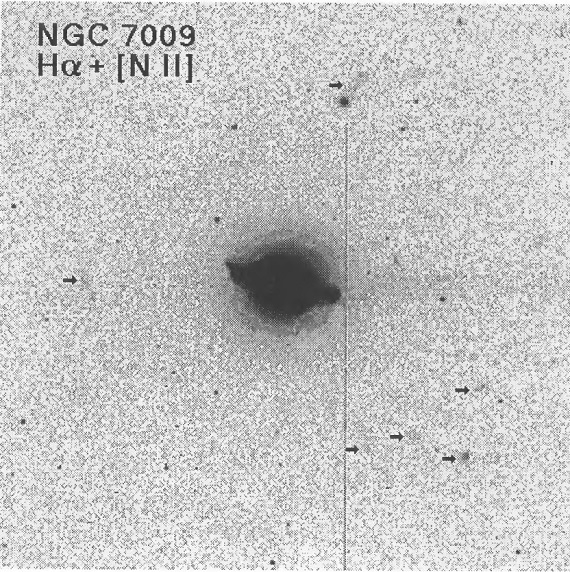

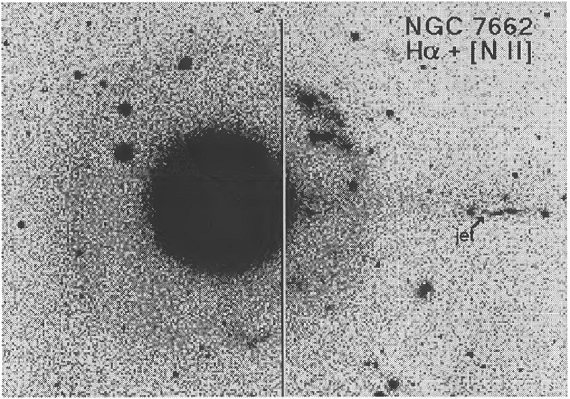

| 惑星状星雲の周りに広がる、大きくて暗く、大抵は円形の、縁が光っている 構造はハローと呼ばれる。ハローを持つ PN, NGC 40, 650-1, 1535, 2392, 6210, 6543, 6720, 6803, 6804, 6826, 6853, 6891, 6894, 7009, 7662, IC 1454, 3568, 4593, Abell 1, 2, 3, BD+30°3639 の深い CCD 画像を調べた。 IC 1454, IC 4593, 多分 NGC 40, 6210, 6803 で新しいハローが見つかった。 驚いたことに、他の点ではよく似ている NGC 6543, 6720, 6826, 6853, 7662 にはハローが見つからなかった。 | ハローは早期マスロスを表すと考えられている。検出されたハローは全て縁 が明るく光っていて、その半径は 0.3 - 0.5 pc であった。また、その形は 中心にある惑星状星雲本体よりも丸い。全てのハローは Frank90 に述べられた 流体力学効果から予想される密度分布を持つ。 |

|

用語 1.コア 非双極型 PN 核と同心の rc ≤ 0.03 pc で非常に明るい円また は楕円形の構造。 2.シェル rh ≤ 0.1 pc で、コアを囲み、縁がはっきりしている。線型の 輝度分布を持つ。 3.ハロー r ≤ 0.3 pc だが、天体毎に様々。低輝度で円形、必ず縁が明 るい。時にシェルから分離する。 標準モデルと例外 標準モデルでは明るく小さなコアをより暗いシェルが囲み、その周りをさら に暗いハローが囲む。しかし、NGC 1535, 2392, IC 3568 は明るいコアとシェル を持つが、ハローは見えない。逆に Abell 30, 39 は殆どハローでコアやシェル がない。シェルがある PN は必ずコアを持つ。しかし、 BD 30°3639 のよ うにコアにシェルが見えない PN もある。幾つかの PN は電離放射光に対し不 透明で外側構造が光っていないためであろう。ハローは暗いので検出が困難で ある。現在のところ、全てのハローは円形または楕円形 PN にしかない。 |

コア、シェル、ハローの成因 コア、シェル、ハローの原因と見られるものについて簡単に述べよう。 Frank, Balick, Riley (1990), Tuchman, Barkat 1980 は PN シェルとハローが意味に着目した。彼らは、それ らが過去数千年の間に衝撃的に放出されたガスの残骸であると主張した。 星が AGB を昇るにつれ、10 km/s 程度の遅い星風が始まる。それは繰り返し 起こる。数千年経ち、中心星が電離放射源になると、1000 km/s の高速風が始 まる。星の周りに非常に高温の可視光では見えない泡が生成され、遅い星風を 内側から押し分けて広がる。コアは最後=最内側の衝撃的星風が泡で掻き寄せ られて出来た内側の縁が光っているものである。コアについてはこれ以上触れない。 Frank, Balick, Riley (1990), で述べたように、シェルは比較的最近の遅い星風が星間空間に膨張している もので、高速風の影響は受けていない。ハローは1万年以上昔のシェルであ る。 流体力学シミュレイション Frank, Balick, Riley (1990), では一次元コードの流体力学シミュレイションを用いて、シェルとハローの 輝度分布を求めた。その目的は、流体力学効果とマスロス変化を分離すること であった。その結果、シェルとハローの質量は 0.25 Mo, マス放出の期間は 2000 年となった。その際ハローは観測精度の問題で十分に扱えなかった。 今回はハローに重点を置き、これまでハロー未検出であった PN にも深い 撮像を行った。 |

|

観測は 4m Mayall 望遠鏡(KPNO)と Manastash Ridge Observatoy で

行われた。ハロー撮像の問題点は (a) 光学系の内部反射 (b) 回析光 (c) 雑多な反射光 4m 鏡では (b) のみが現れた。ハローの輝度はコアの 104 倍暗い。 |

表1.フィルター透過率 |

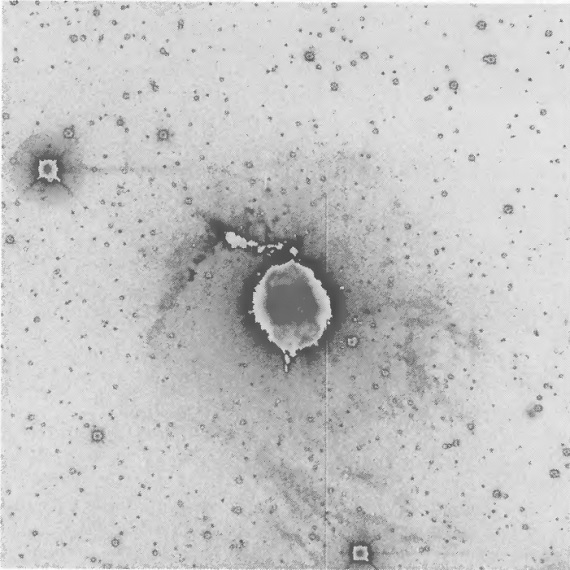

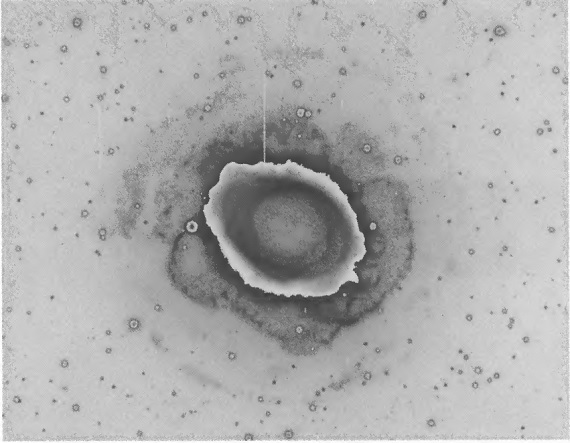

図1.NGC 40 Hα 横軸=8’ flocculi=羊班 は Louise 1981 などにより注意されてきた。半径2’の縁 が滑らかなシェルがコアに接続している。このシェルは、図右上の明るい星を 囲む散乱光とは大きさは違うが全く似ていないとは言えない。それでシェルが リアルかどうかは怪しい。 |

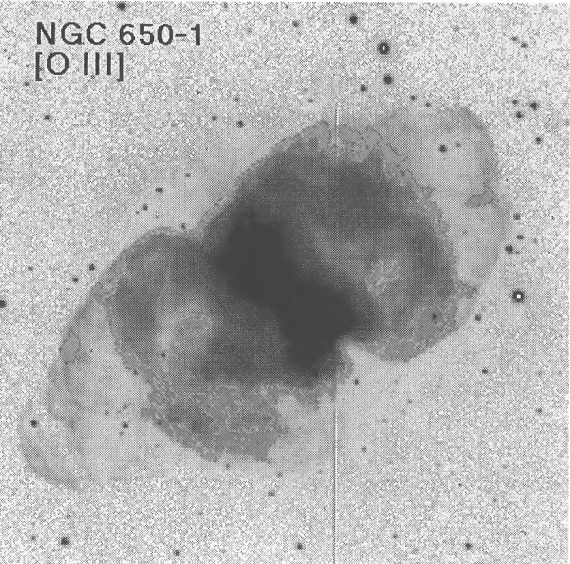

図2.NGC 650-1 [OIII] 小アレイ星雲 M76 内側腰帯はほぼ四角に見える。暗い耳たぶは 5' くらいに広がる。耳たぶの 縁が鋭いが、 Balick (1987) によると電離フロントではないので、周囲のガスによる閉じ込め面であろう。 ハロー=大きく丸くて暗い縁の明るい構造、は見えない。興味深いことに、双 極型 PN にはハローがない。その意味は次のどちらかであろう。 (a) マスロスの全期間星風の向きが揃っていた。 (b) 不透明な円盤が円盤の外側にあるハロー成分を電離する光を遮っている。 |

NGC 1535NGC 1535 とよく似た NGC 6826, 6891, 7662 は全て弱いハローを有する。 NGC 1535 のコアは非常に明るいので MRO で Hα 500 s 露出を行ったが ハローは見えなかった。ノイズレベルはコアの 10,000 倍暗い。 |

NGC 2392 = Eskimo NebulaMRO において Hα, [NII] 600 s 露光を行った。コロナグラフ風にコア とシェルの光を覆った。シェル外側に何か見えたがその分布は明るい星散乱光 と似ていた。 |

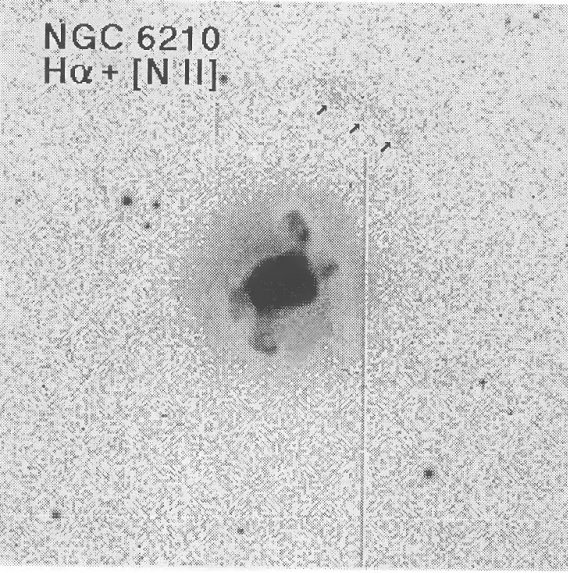

図3.NGC 6210 Hα はっきりしたシェル、明るいリムはない、が 30" で突然途切れる。二対の 動径軸または腕状の構造が伸びている。シェルの外、矢印で示す部分に弧状の 構造が見える。それは極度に暗いハローに付随しているのかも知れない。 より深い観測が望ましい。 |

|

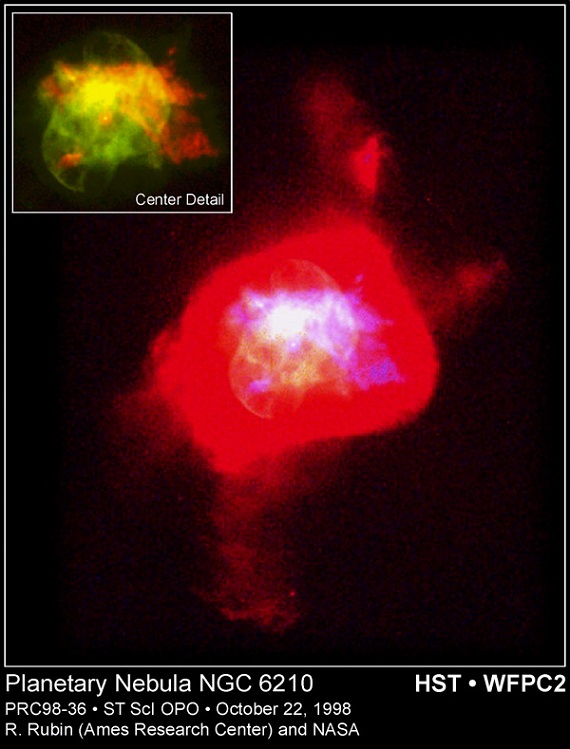

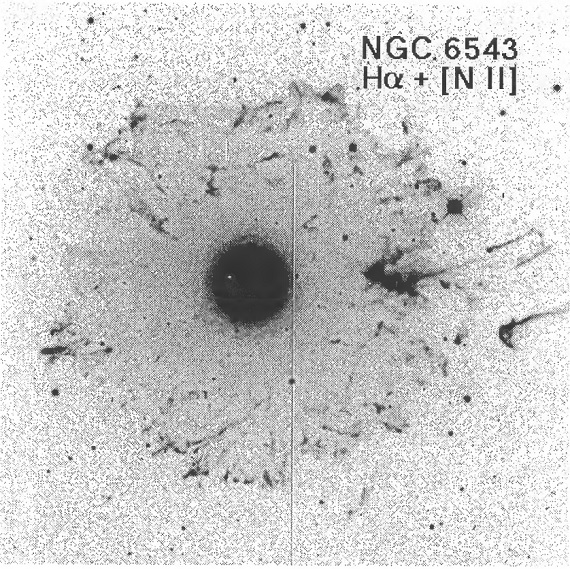

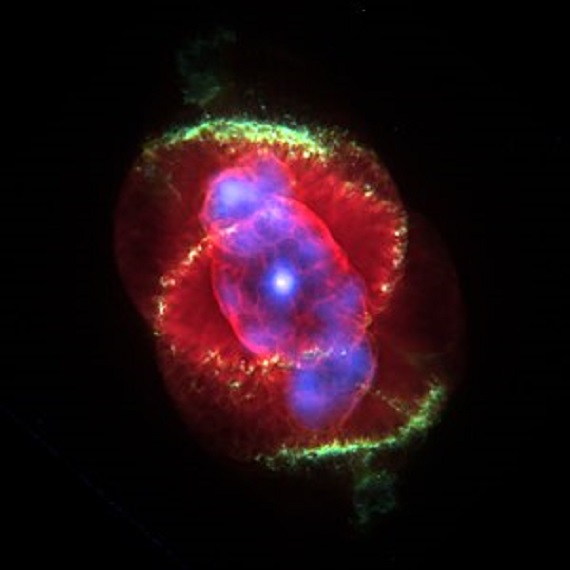

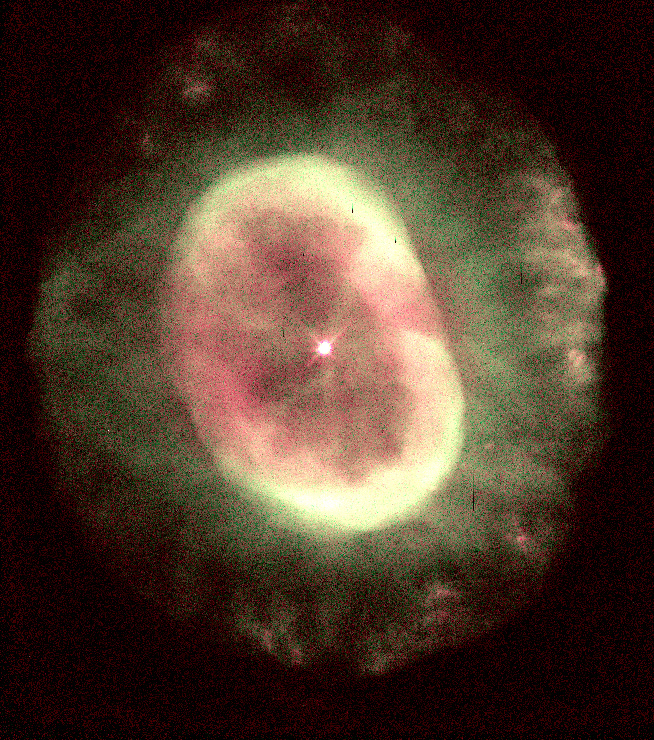

図4.NGC 6543 Hα キャッツアイ NGC 6543 の羊班 flocculi 分布外縁が鋭く終わっていることは、放出物質 のハローがそこで終わっていることを窺わせる。羊班は Middlemass91, Mearburn92 が研究し、衝撃波励起ではないかと述べた。それと、彗星状の尾 は、高速風がハローに浸透し、バウショックを産み出していると考えさせる。 ( 高速風はシェルの内側と思っていたが。高速風がハローの外縁にまで 達する例外もあるということ?シェルは消えてる? ) 輝度分布は他のハローよりずっとなだらかである。その平均半径は 170" で ある。可能性としては、ハローは他の星雲と同じように滑らかに広がってい たが、強い星風が侵入してきて、その不安定性のため多数の彗星状羊班を作った のかも知れない。 |

ネットで取った HST の画像。赤=Hα, 緑=[NII], 青=[OIII] flocculi が NII なことに注意。 |

図5.NGC 6720 リングネビュラ Hα+[NII} Chu, Jacoby, Arebdt (1987) の素晴らしい CCD 写真から、彼らはリングを囲むハローの視直径=162"x147" とした。われわれは輝度が急落する箇所で測った内側ハローの平均径= 90", 外側ハローを 115" と測った。 明るい縁を持つ二重ハローはコアと合わせると3回のマス放出が繰り返された ことを物語る。 Greenhouse88 は H2 S(0) v=1-0 ラインのマップを作った。それは Balick (1987) による [NII], [OI] 低電離画像と似る。それらは、コアの縁=リングから出て いる。これらの輝線が電離面から出ていると考えたくなるが、ハローは H2 ラインの外側にある。 |

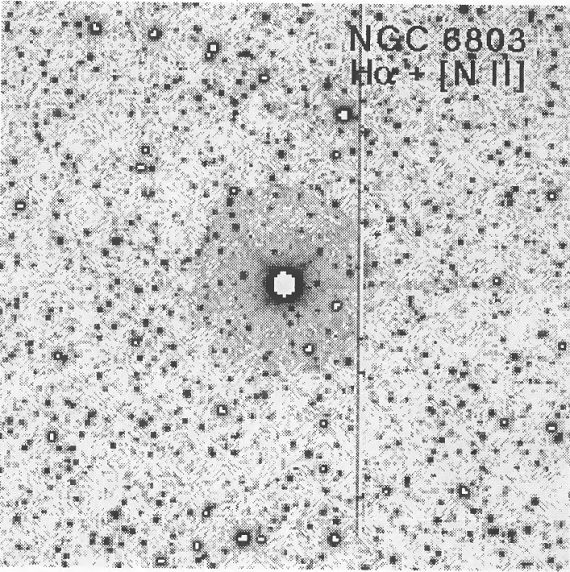

図6.NGC 6803 Hα+[NII} この小さな PN のコアは図6ではサチっている。半径 30" の非常に暗いハ ローが見える。その輝度はコアの 1/3000 である。光学的な効果という疑い もあるが、明るい星の長時間露出には見えない。 (シェルはないのか? ) |

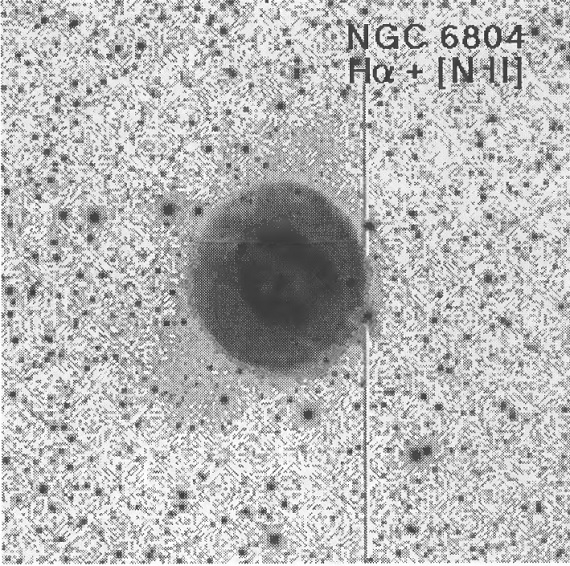

図7.NGC 6804 Hα+[NII] コアは一対の唇状でその周りに滑らかだが部分的なシェルが見える。 シェルの縁が明るくなっていて、それは Balick (1987) の NGC 3242, 7354, 7662 と似る。全体の形状は NGC 2620, 7354, 7662 と共通する。 非常に淡く滑らかな flocculi がコア長軸と直交する方向に伸びている。 円形でないのでこれがハローとは言い切れない。しかし、より深い撮像により、 それらがハローの一部と判明する可能性は残る。 |

|

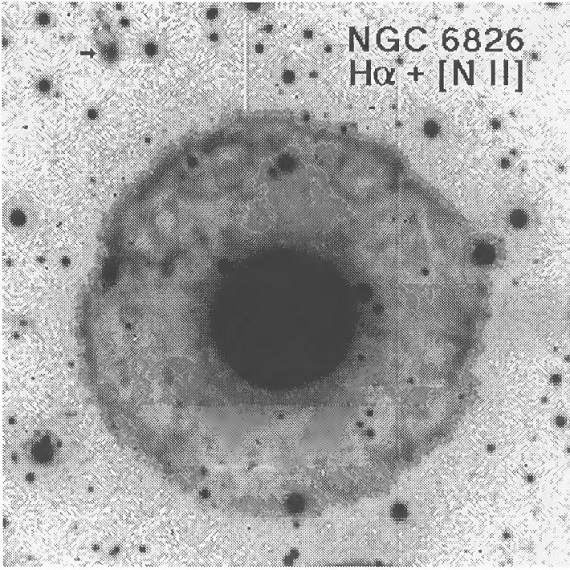

驚くほど真ん丸なハローは最も明るくかつ良く研究されている。ハローには ぶち模様がある。半径は 68" である。ハローの外側に淡い光が見える。これは ハローを抑え込んでいる媒質からのものであろう。ハローの東縁に明るいコブ が見つかる。そこでハローの縁がひねられている。PN の NE 方向に矢印で示す 小さな彗星状星雲がある。これは NGC 6543 に一面に見られたものと似る。 |

両側の明るいコブは高速低電離発光域(FLIER) として知られる。 |

|

ハローは南方向を除いて縁が明るい。動径方向の光芒 (ray) がシェルとハ

ローをつないでいる。それは NGC 40 に見えるものと似る。 コア内部 PA =

30, 150 の方向のジェットから光芒が伸びている。別の光芒は星雲内部には

達していない。PA = 240 の明るい光芒の延長はハローでは暗黒部を形成し、

電離光の影のようである。 水素分子線マップが Zuckermanm Gately 1989 により得られた。リング星雲 と似て、水素分子線が最も明るいのはコアの縁であった。水素分子は電離ハロー の内側深くに埋もれている。 |

HST画像。 |

KPNO画像 NGC 6543 並に明るいコアを持つ。しかし、ハローは見つからなかった。 矢印は淡い flocculi である。 |

HST 画像 |

図11.KPNO ハローは円形である。縁は明るい。 SW, NW ハローの縁に沿ってぼんやりしたコブと弧が見える。これらのコブは [OIII]/Hβ = 18 と大きく、高電離である。中心から 3' W に異常な E-W ジェットが見える。E 側には対応物がない。 HST 画像ではジェットは画面の外になる。 |

HST |

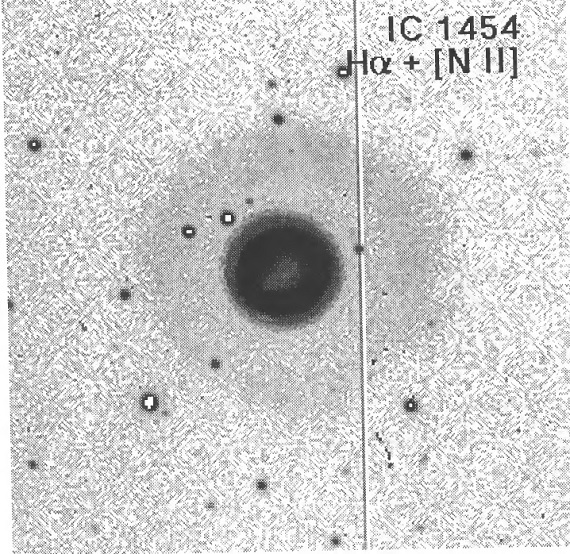

図12.IC 1454 コア-シェルの形態は NGC 6894, Abell 2 とそっくりである。この二つには ハローがない。しかし、IC 1454 にはハローがある。その半径は 48" であり、 その表面輝度はコアの 1 - 2 % である。 |

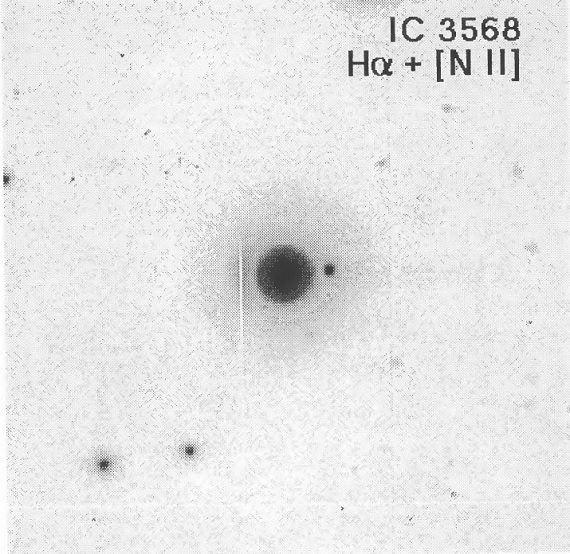

図13.IC 3568 数少ない極端に丸い星雲の一つである。コア半径は 4" で はっきりしたシェルに囲まれている。シェル輝度は半径 9" で急落する。 シェルの外側には淡い光が 18" まで伸びている。しかし、表面輝度はゆっくり 低下して行き、明るい縁は見えない。したがって、9" より先は望遠鏡内の 散乱光か、第2のシェルか分からない。 |

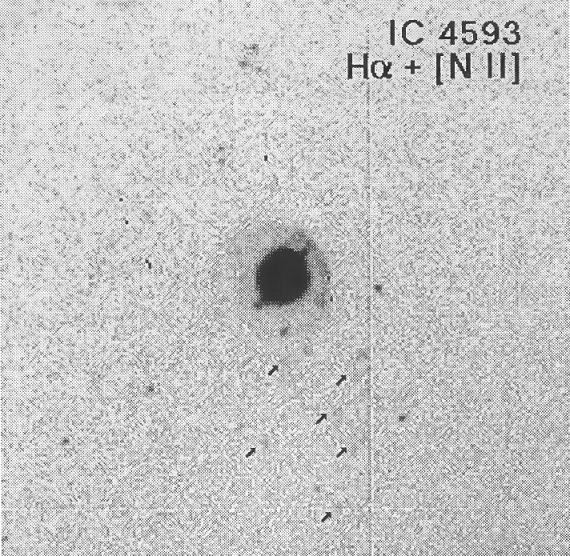

図14.IC 4953 コアは NGC 6210 と似て直径 10" 内にある非常に明るい数個のコブから成る。 どちらの天体でもジェットまたは腕がコブ集団の中から突き出る。淡いハローが 見えるがバウショックに似ている。この点で、 IC 4953 は Abell 35 と似る。 これは星間物質の中を PN が運動するために生じたと考えられる。 |

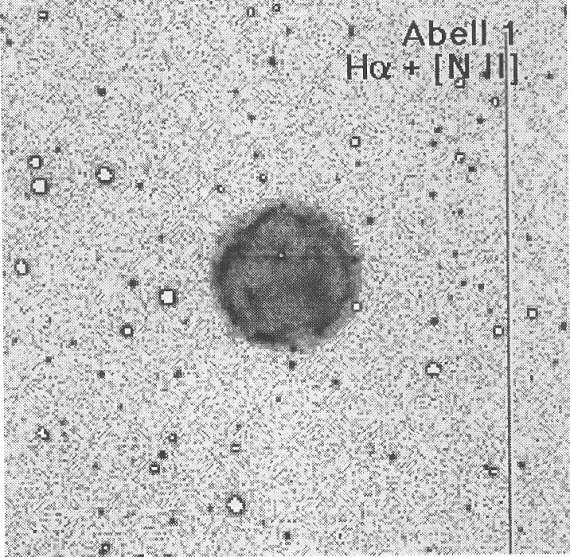

図15.Abell 1 縁が明るい星雲で、コアもシェルも見えない。形態学的にはハローだけの星雲 と見做せる。ハローの輝度は他の明るいハローを持つ天体と似る。同様の 仲間は Abell 30, 39, NGC 7139 である。 |

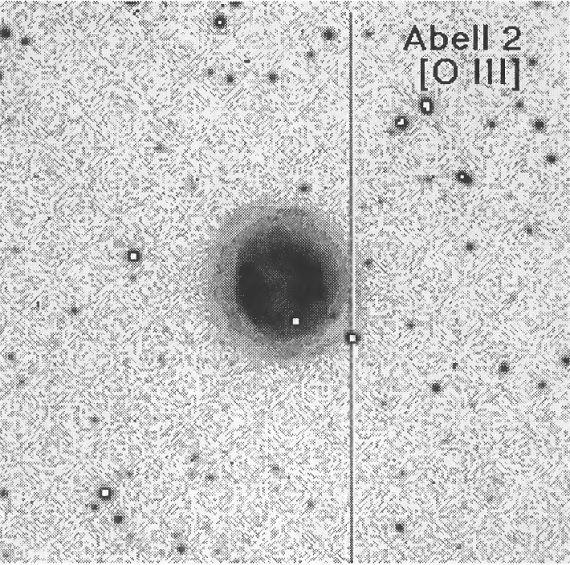

図16.Abell 2 NGC 6894, IC 1454 と似て、Anell 2 は丸いコアと薄いシェルから成る。星雲は 驚くほど NGC 2022 に似る。ハローは見えない。 |

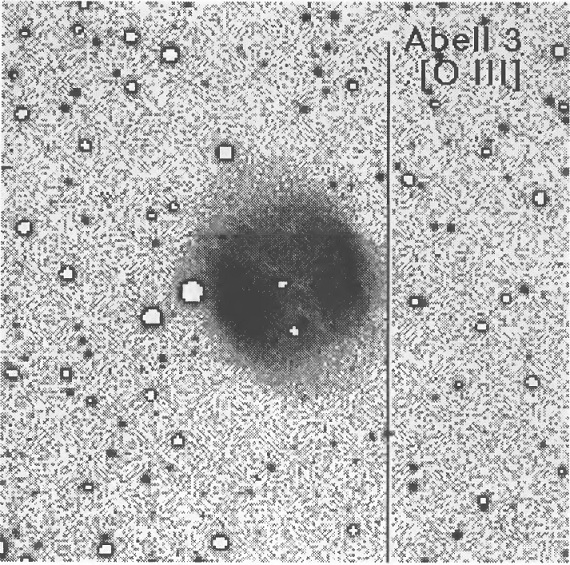

図17.Abell 3 NGC 40 と似る。樽型のコアと軸に沿った淡い貫入光。NGC 6905, 7048, Abell 82 が似る。ハローはない。 |