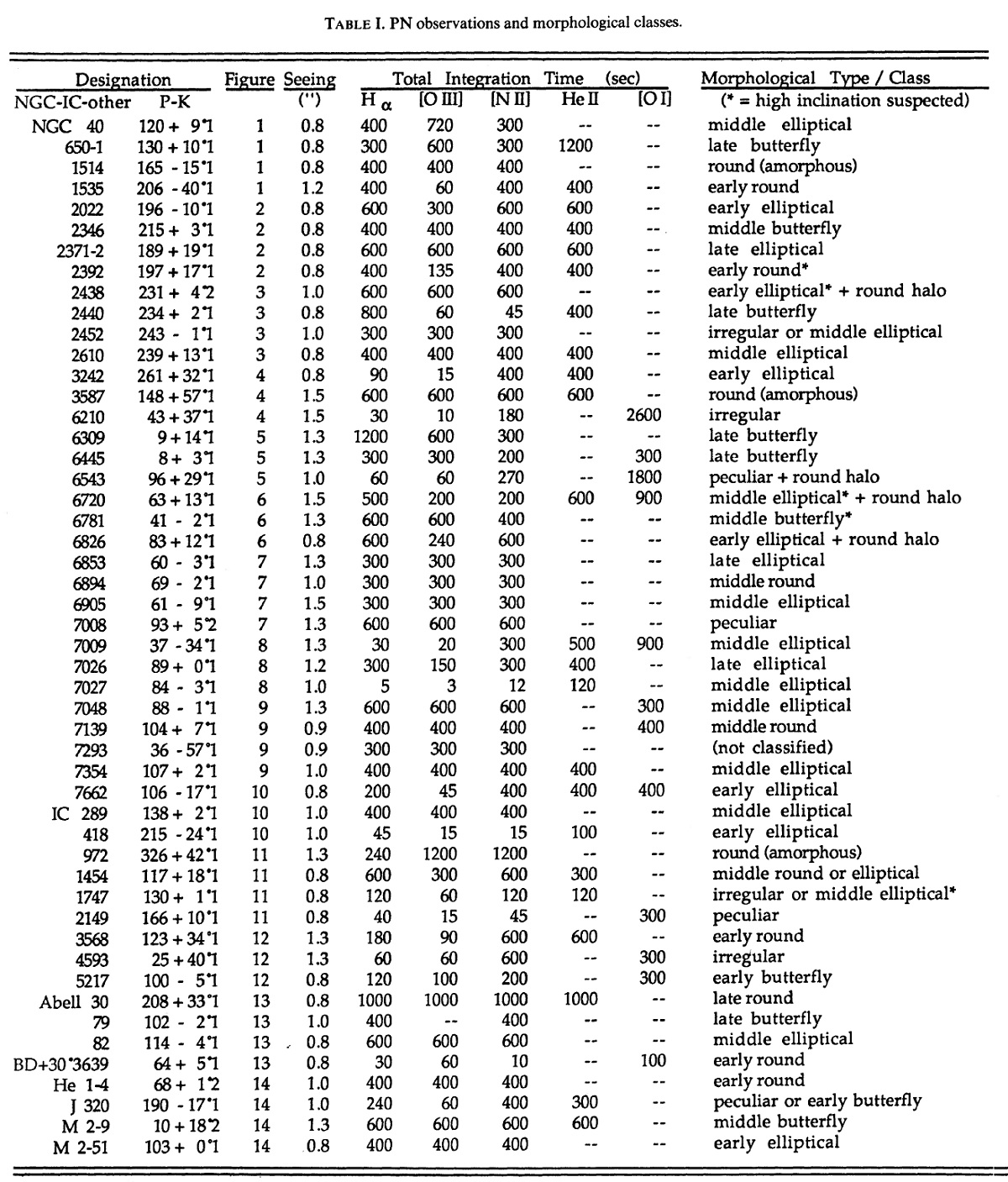

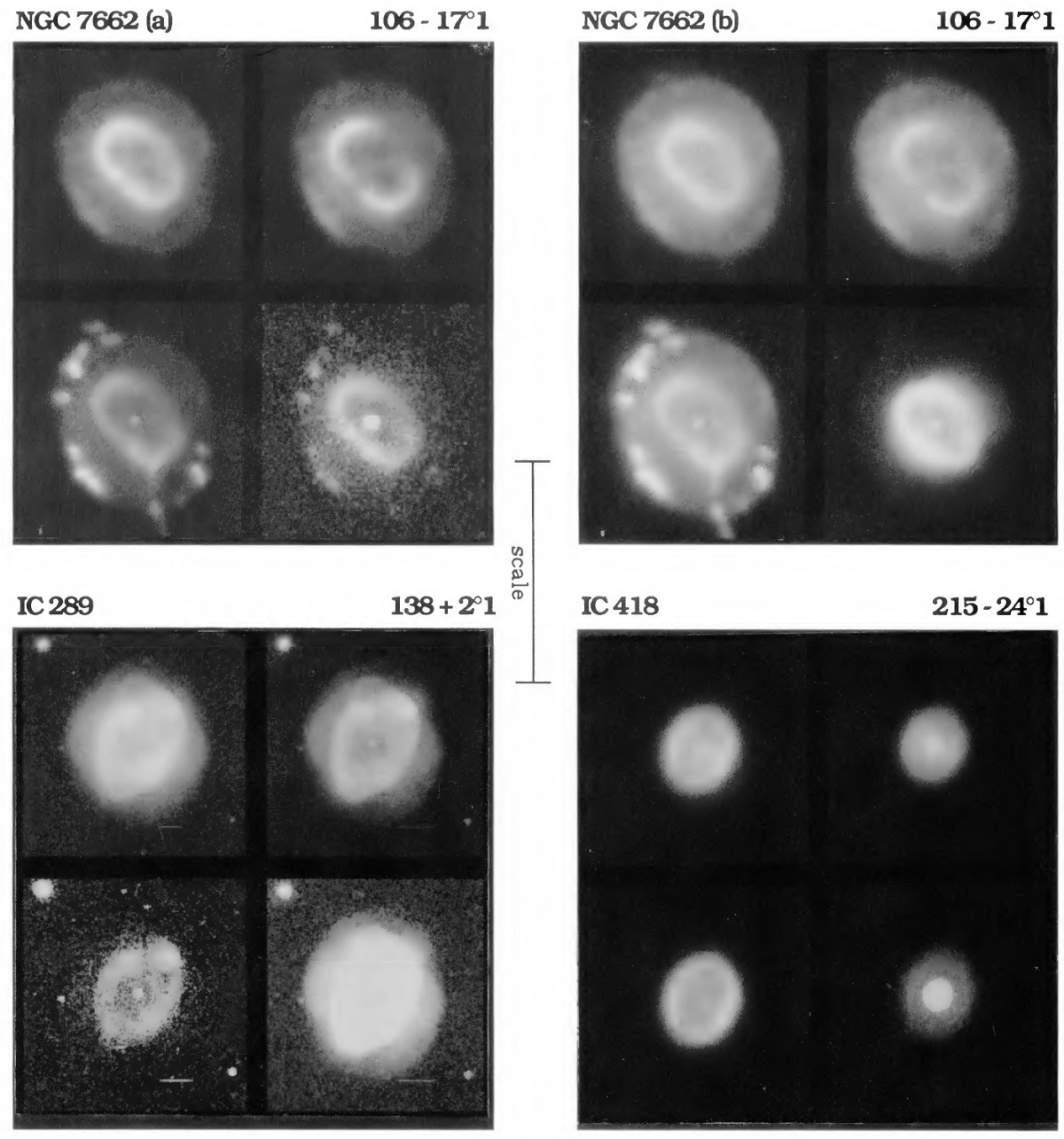

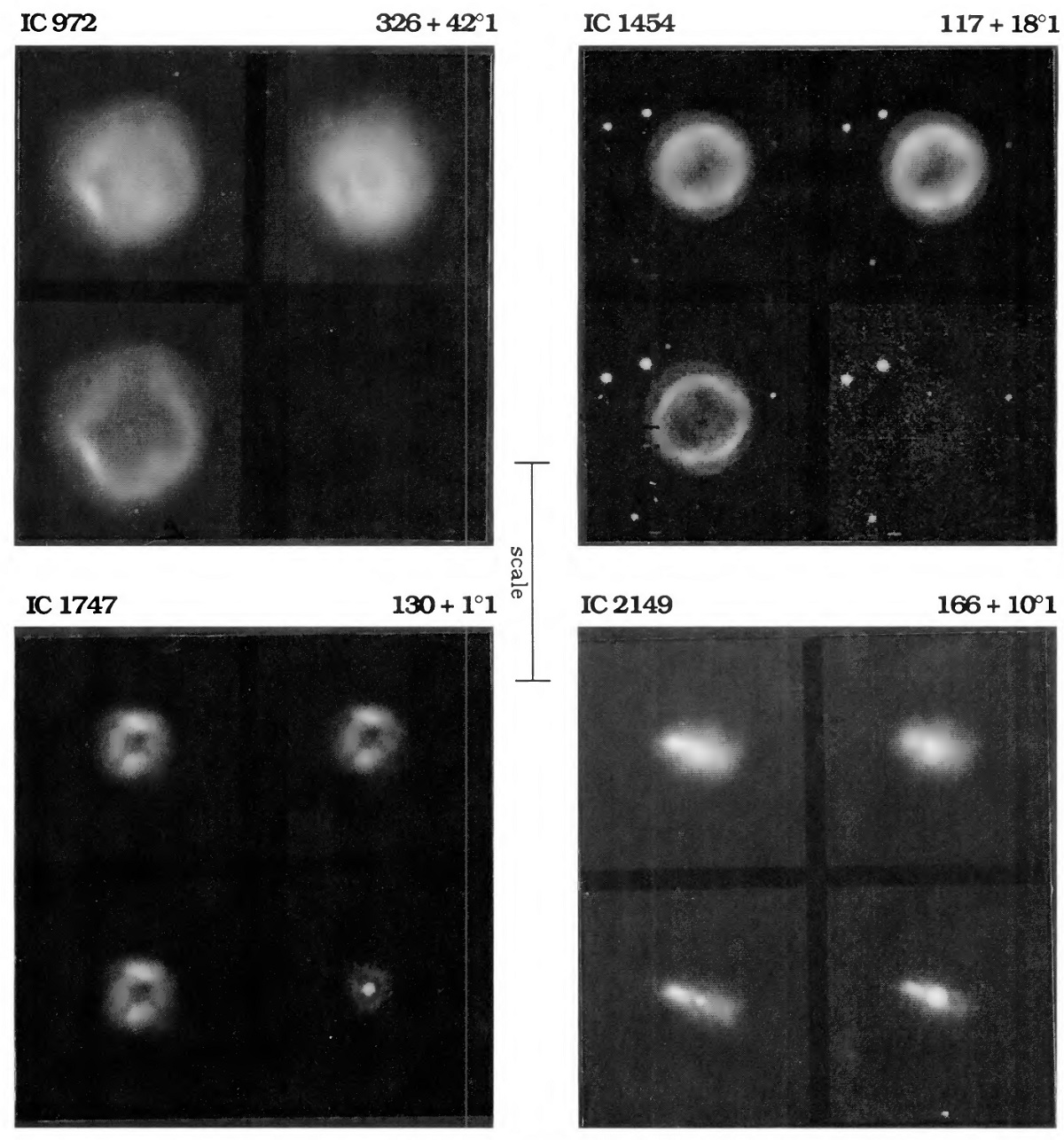

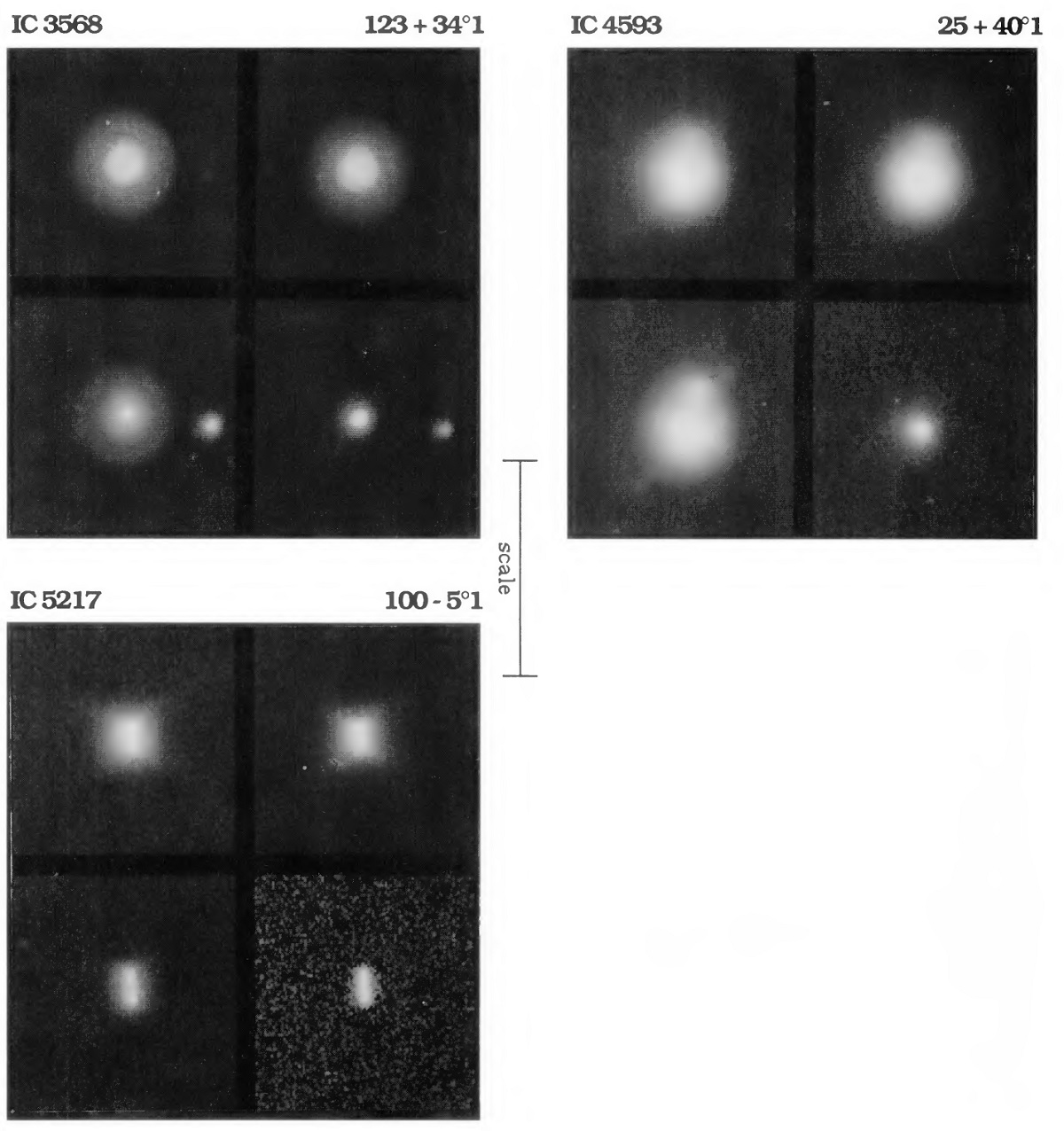

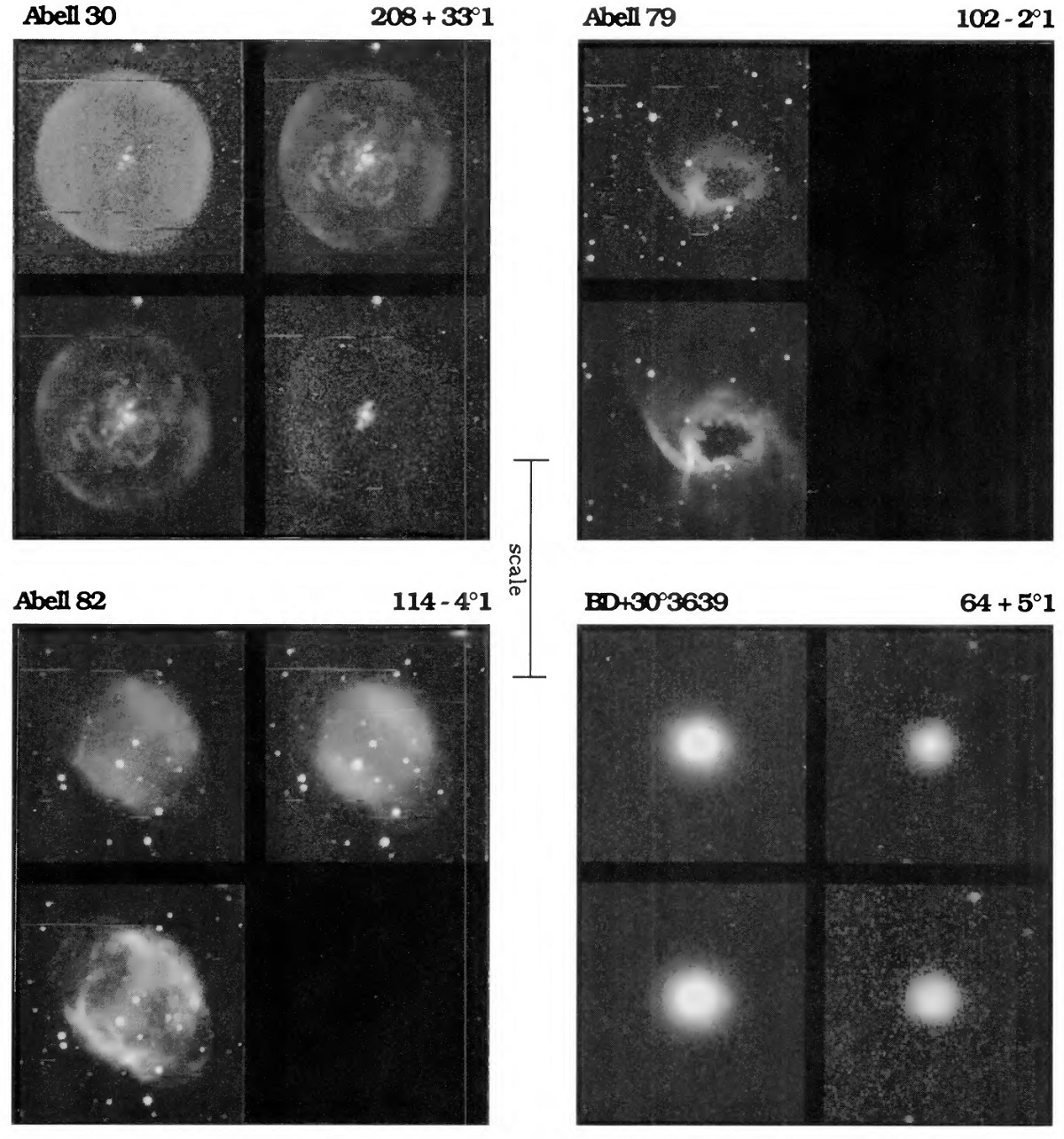

| 低、中間、高励起の放射線で撮った 51 PNs の CCD 画像アトラスを示す。 PNs の形を、円形、楕円形、双極型、蝶々形に分けた。高輝度 PNs 例えば、 NGC 2392, 3242, 6543, 6826, 7662, は高電離基層中に異常に低電離の 薄い含有域を持つ。 | PN の形態は星風の相互作用という考えに合う。このアイデアと画像の一致 は PNs が現在も流体力学作用で形が作られる過程にあるという考えを支持す る。 |

|

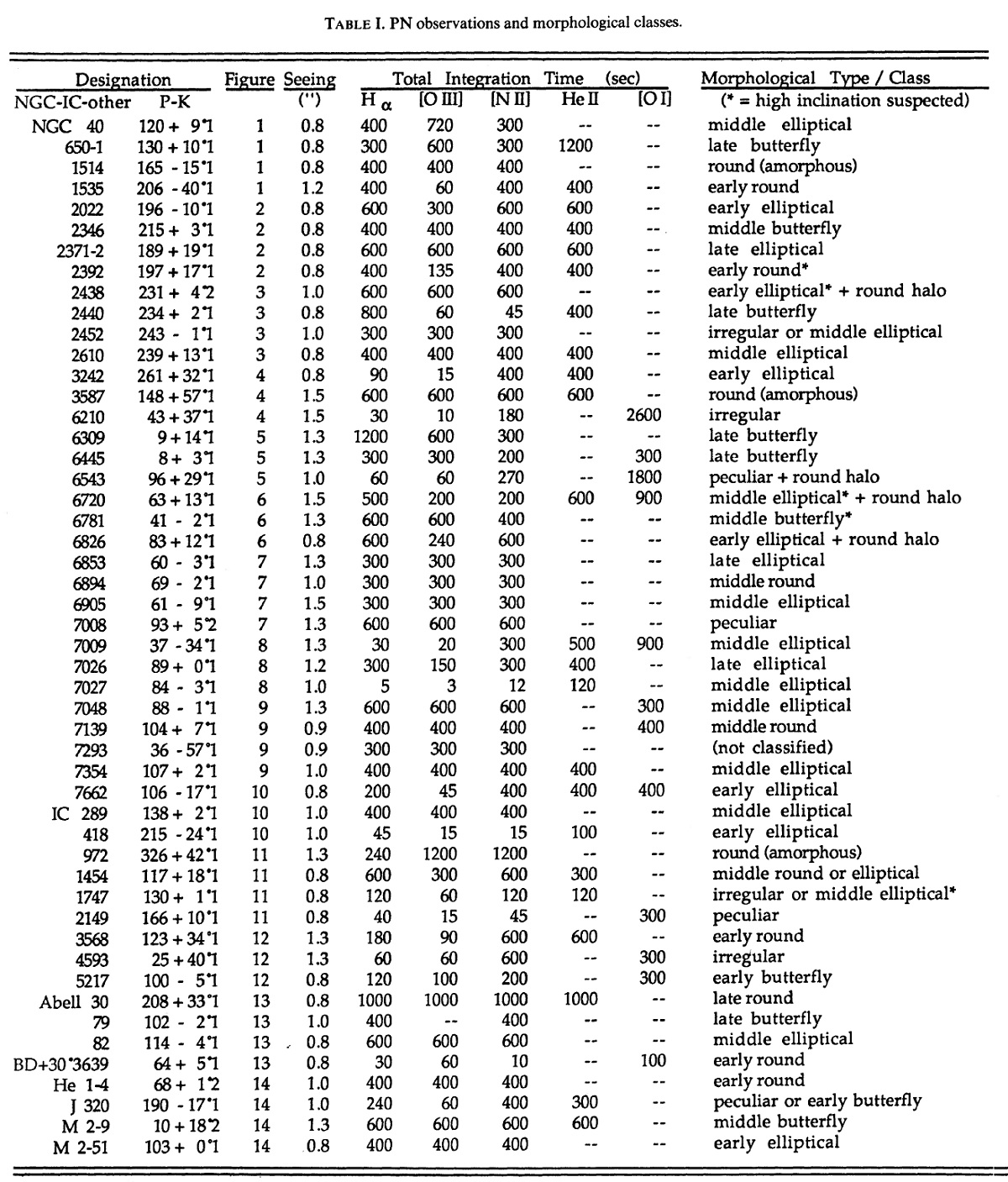

単純モデル 単純モデルでは、1000 - 2000 km/s の高速流が赤色巨星時代の元星周層に ぶつかり、掃き寄せられたガスが「明るい縁」を形成する。その内側は 105-6 K の「高温の泡」である。 それほど単純でない この単純モデルは、円形 PN IC 3568 の観測とは良く合う。しかし、他の大 部分はそれほど単純でない。 |

CCDはいい! CCD は写真に比べ、ダイナミックレンジ、リニアリティで断トツに良い。 Jewitt87 や Chu, Jacoby, Arendt (1987) の Hα 画像は広がった希薄構造の存在を明らかにしたが、明るい構造と 暗い構造の関係は調べていない。 Jacoby87, Balock87 は数本の輝線画像を 2, 3 個の PNs で撮った。しかし、 PNs 形態の総合的な理解には届いていない。 |

|

望遠鏡 観測はキットピーク天文台 2.1 m 望遠鏡 f/7.5 で 1985 年 5 月 4-9 日、10 月 18-22 日に行われた。 |

フィルター フィルターの中心波長、FWHM, ピーク透過率は、Hα6562/11/40, [OIII]: 5004/27/73, [NI]6585/15/68, HeII4684/21/69, Hβ4857/28/73, [OI]6296/7/41 である。Hα 画像は [NII] 6548, 6583 が混入し、 [NII] 画像は Hα が混ざる。しかし、混入率は 5 % 程度なので 無視する。 |

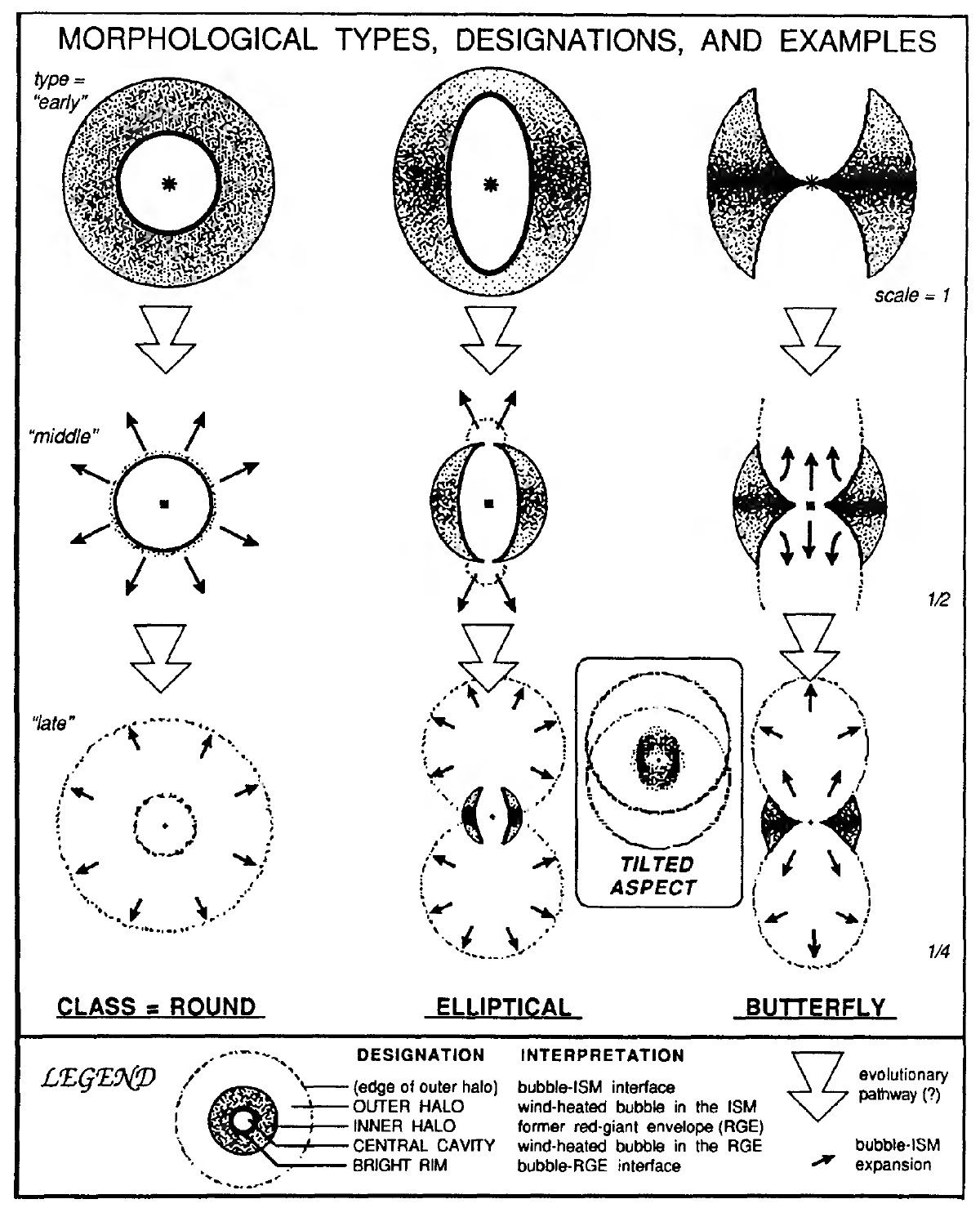

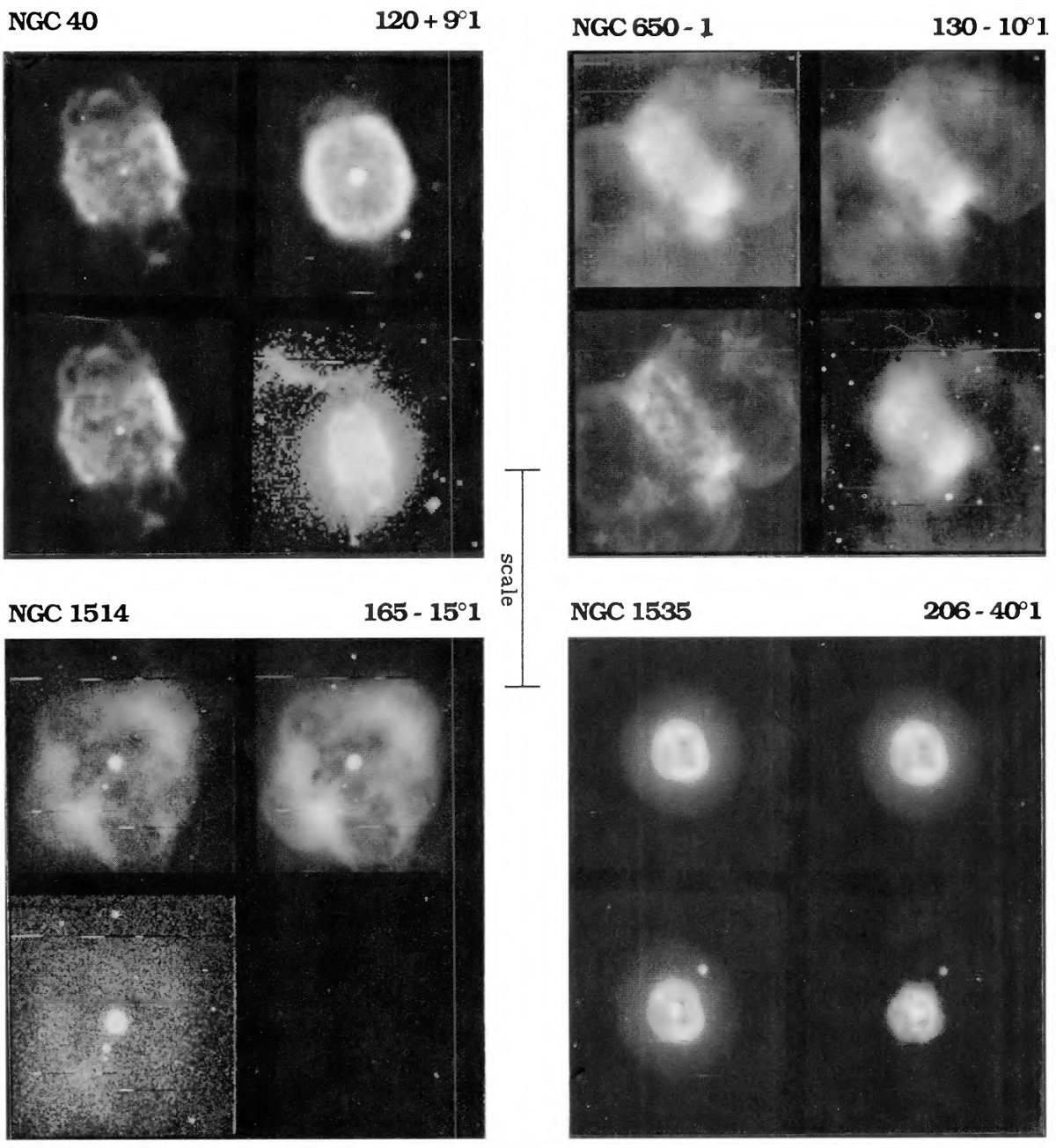

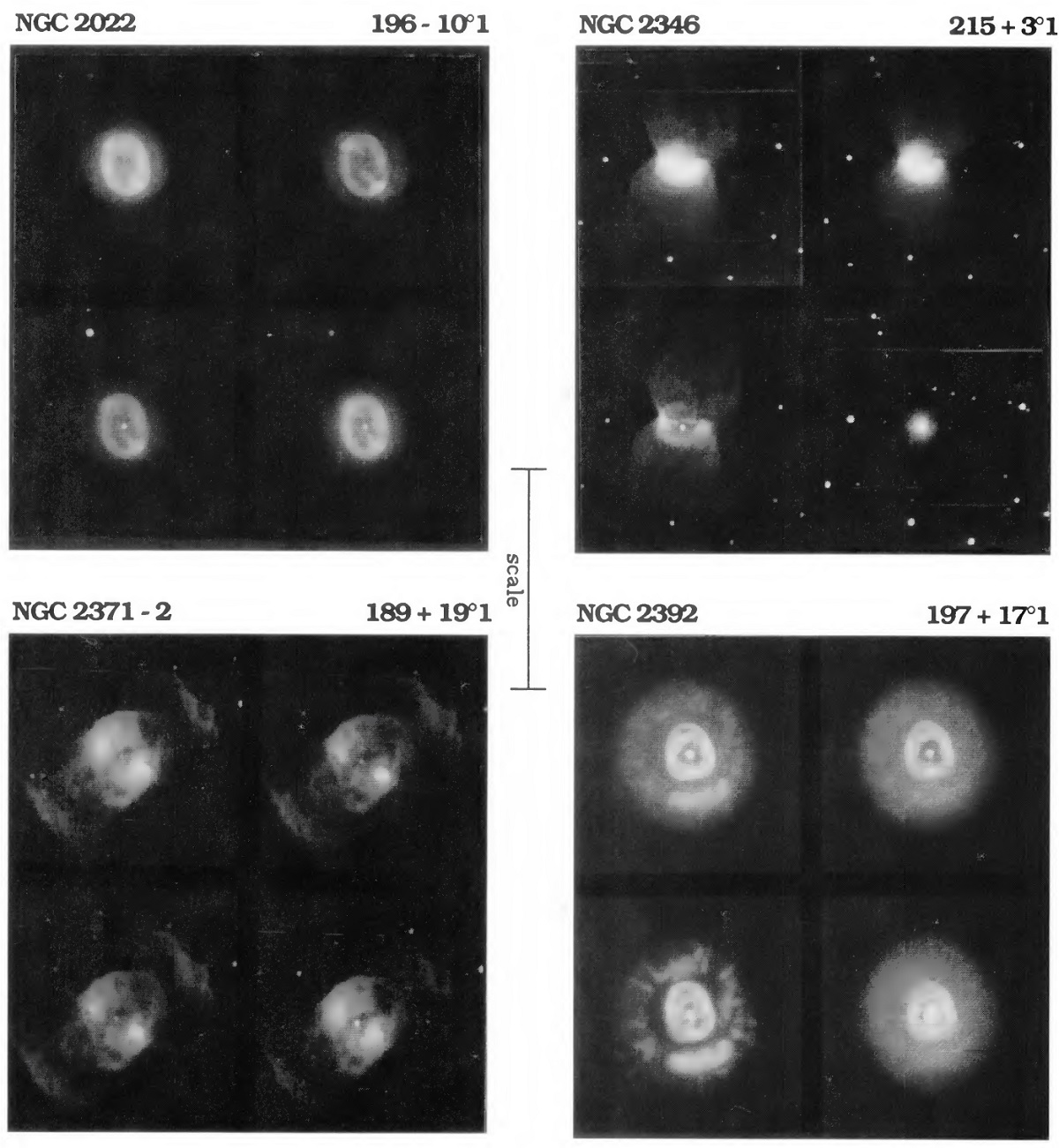

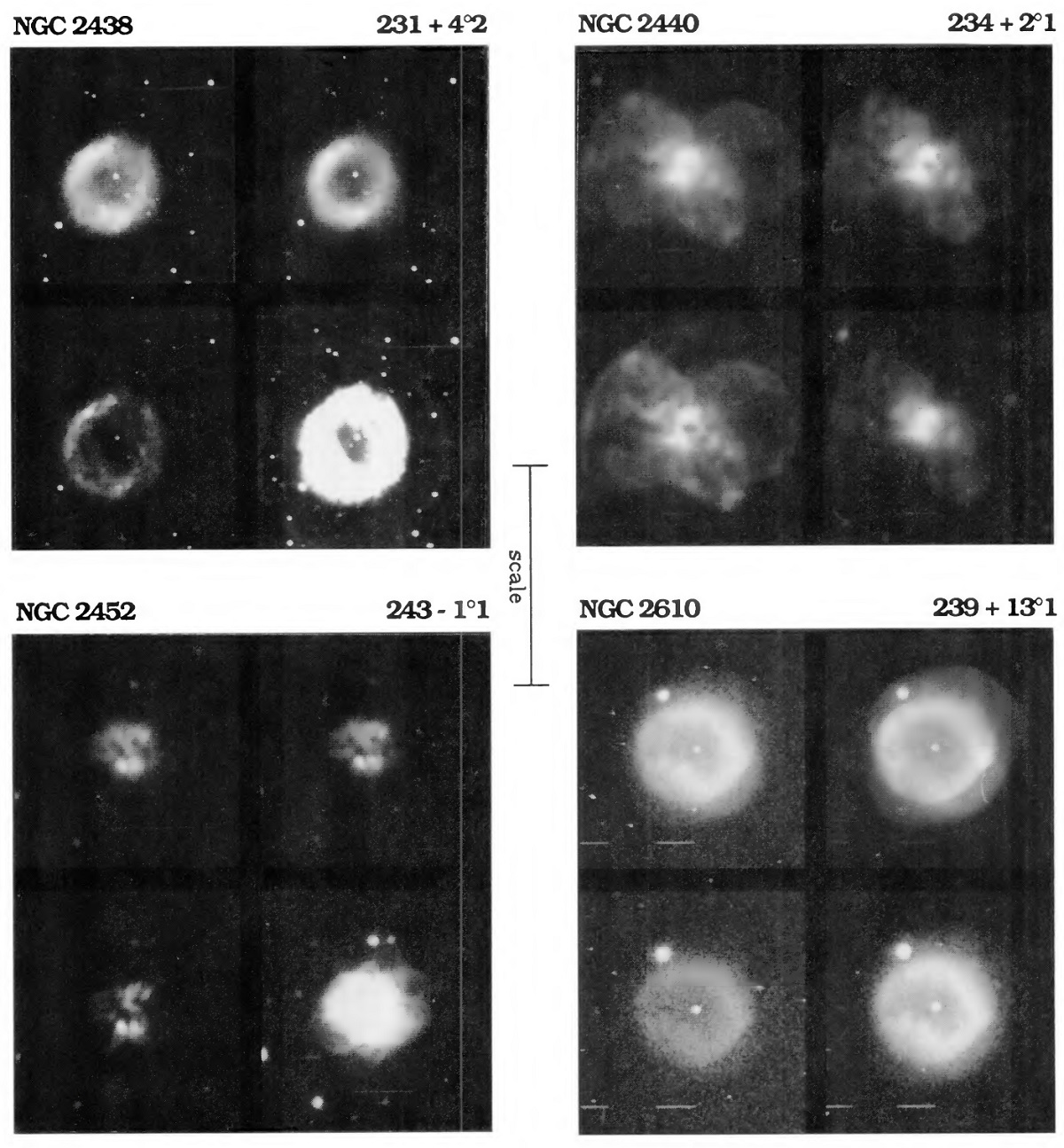

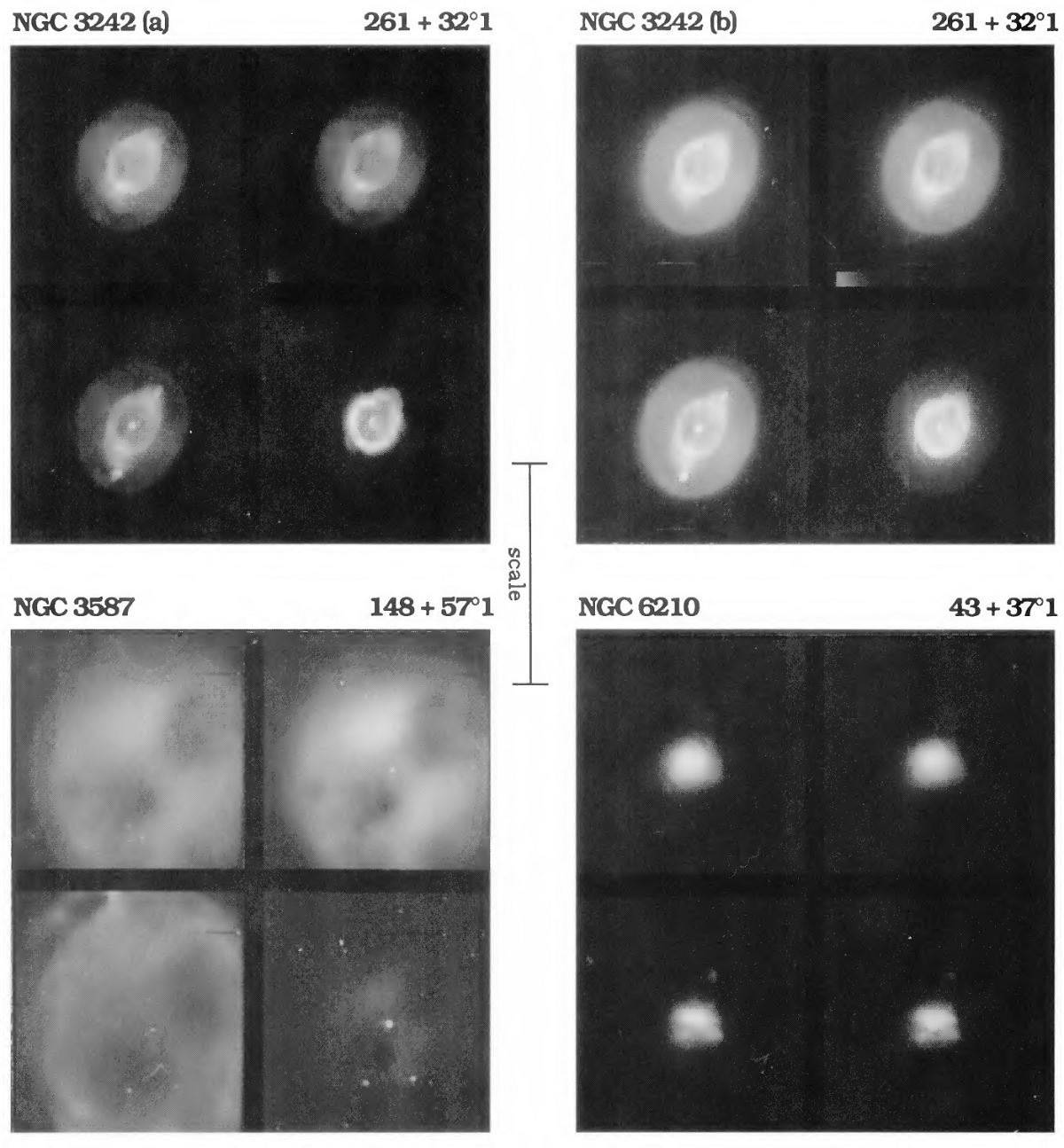

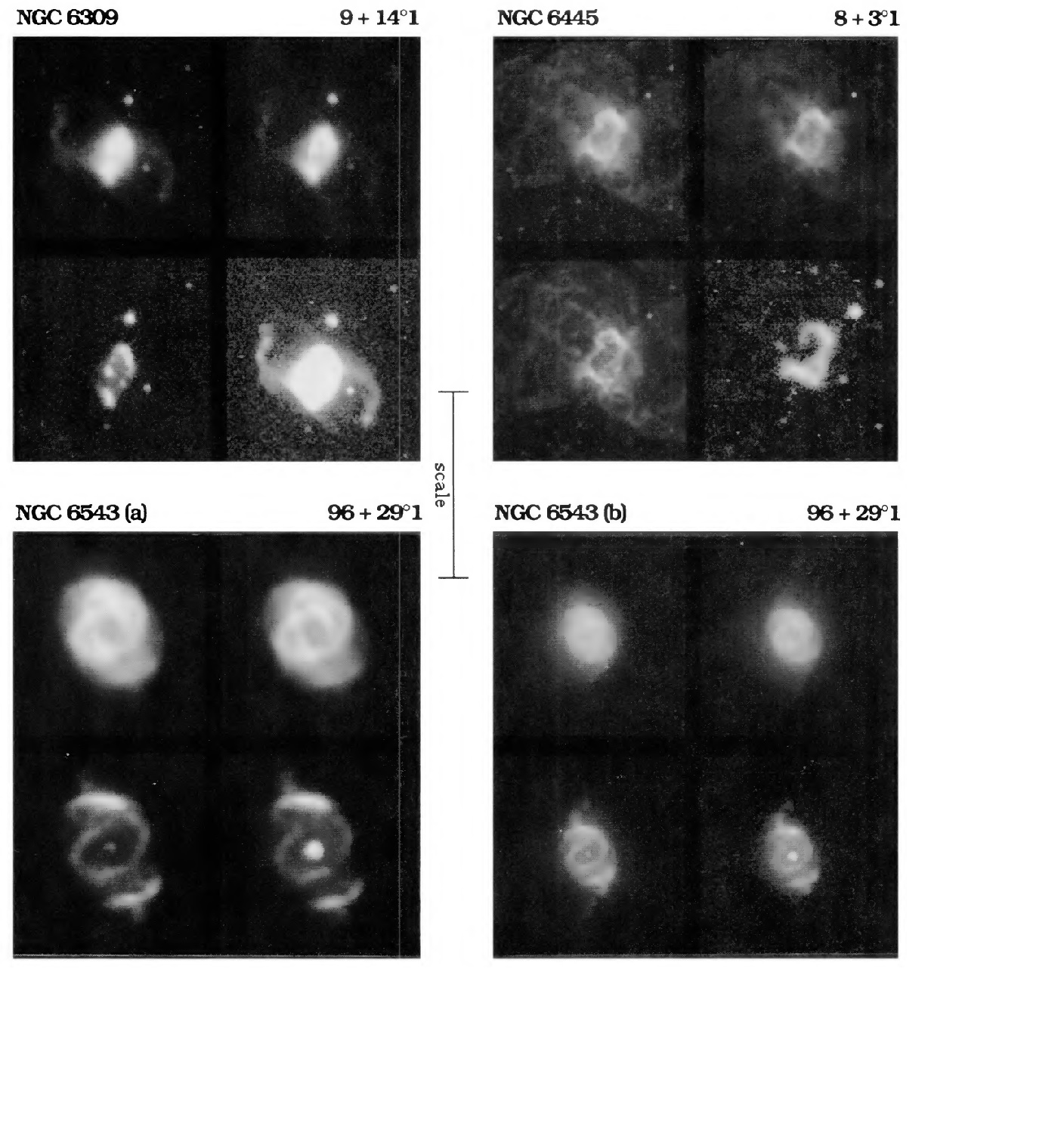

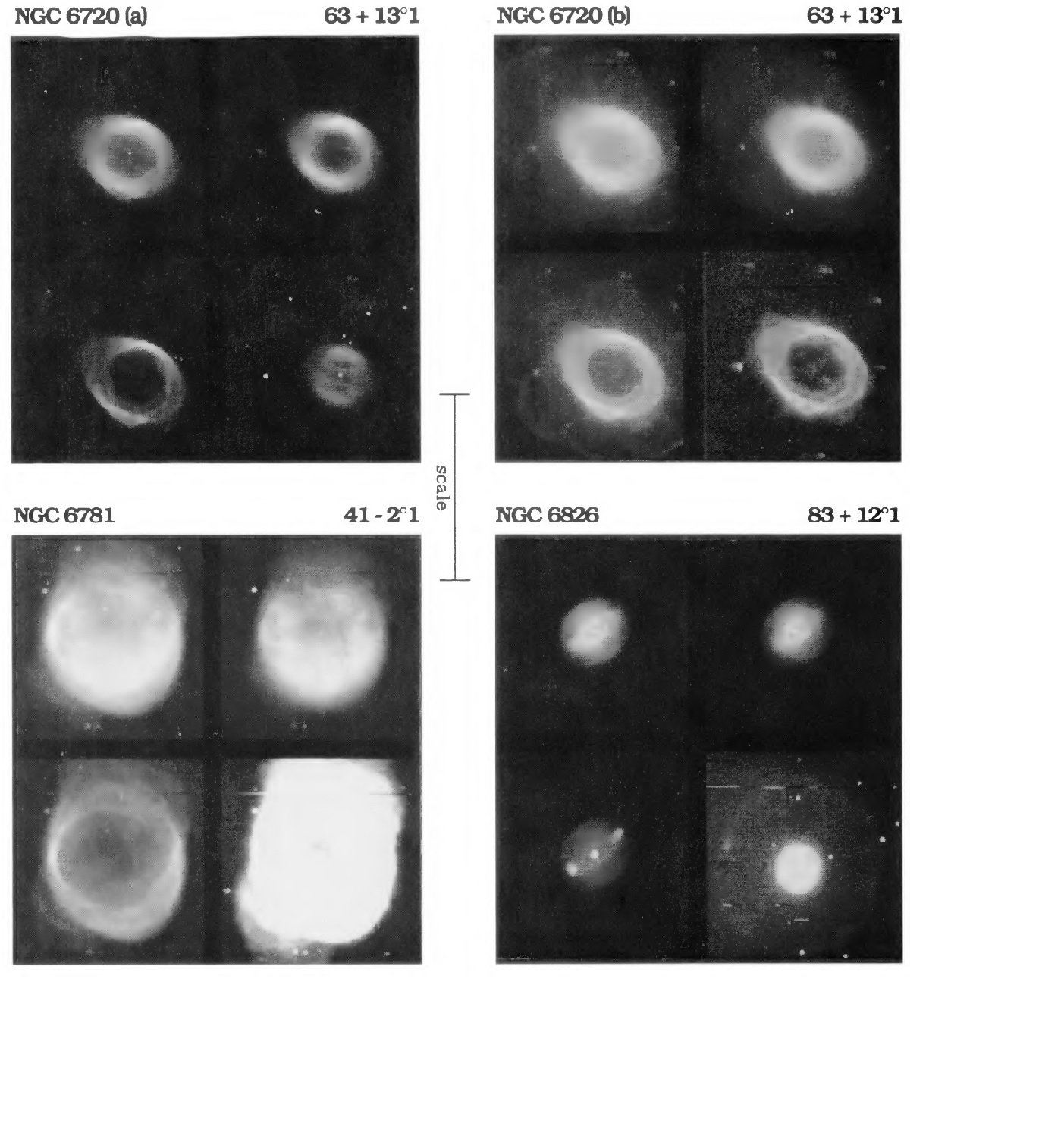

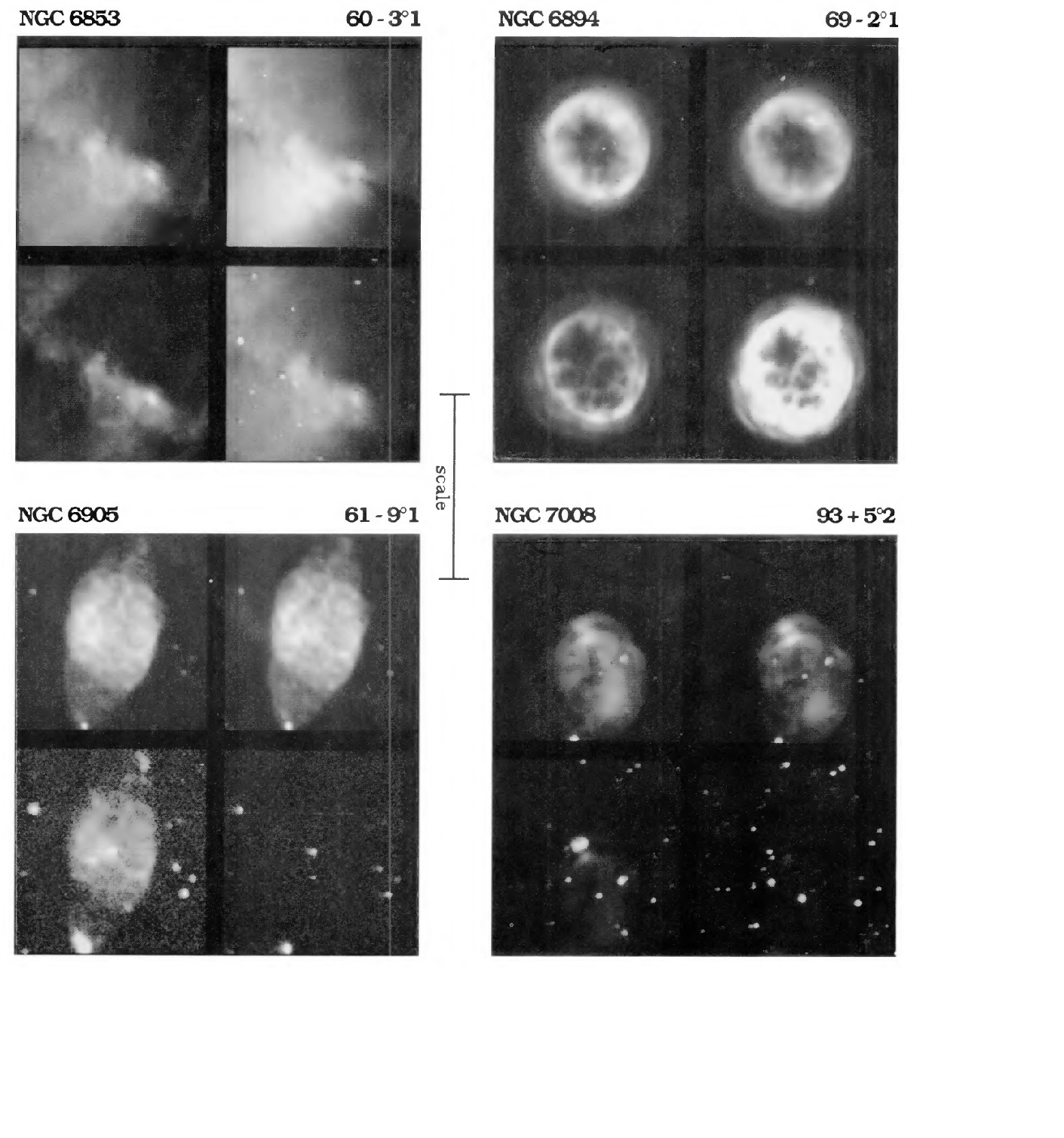

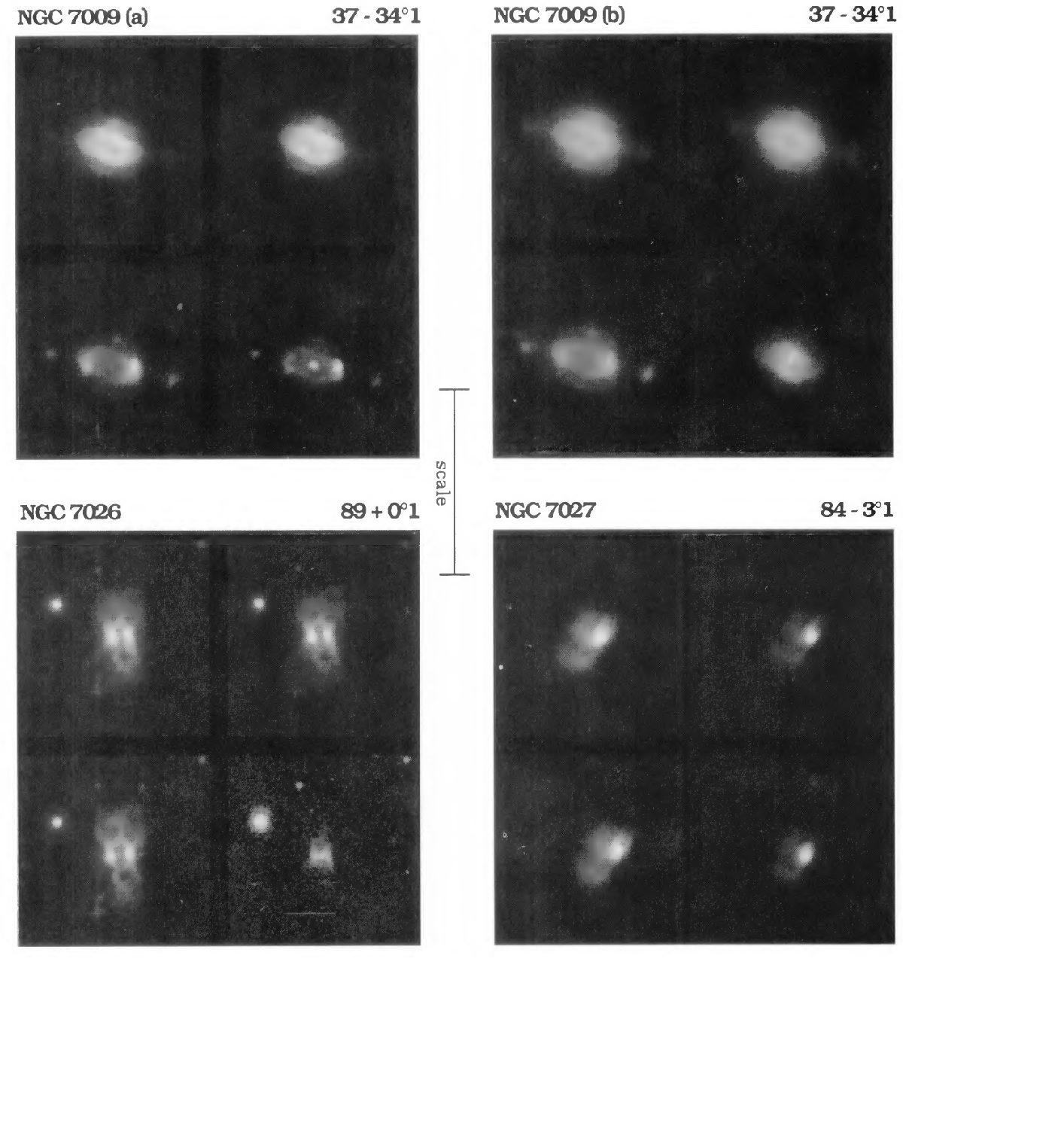

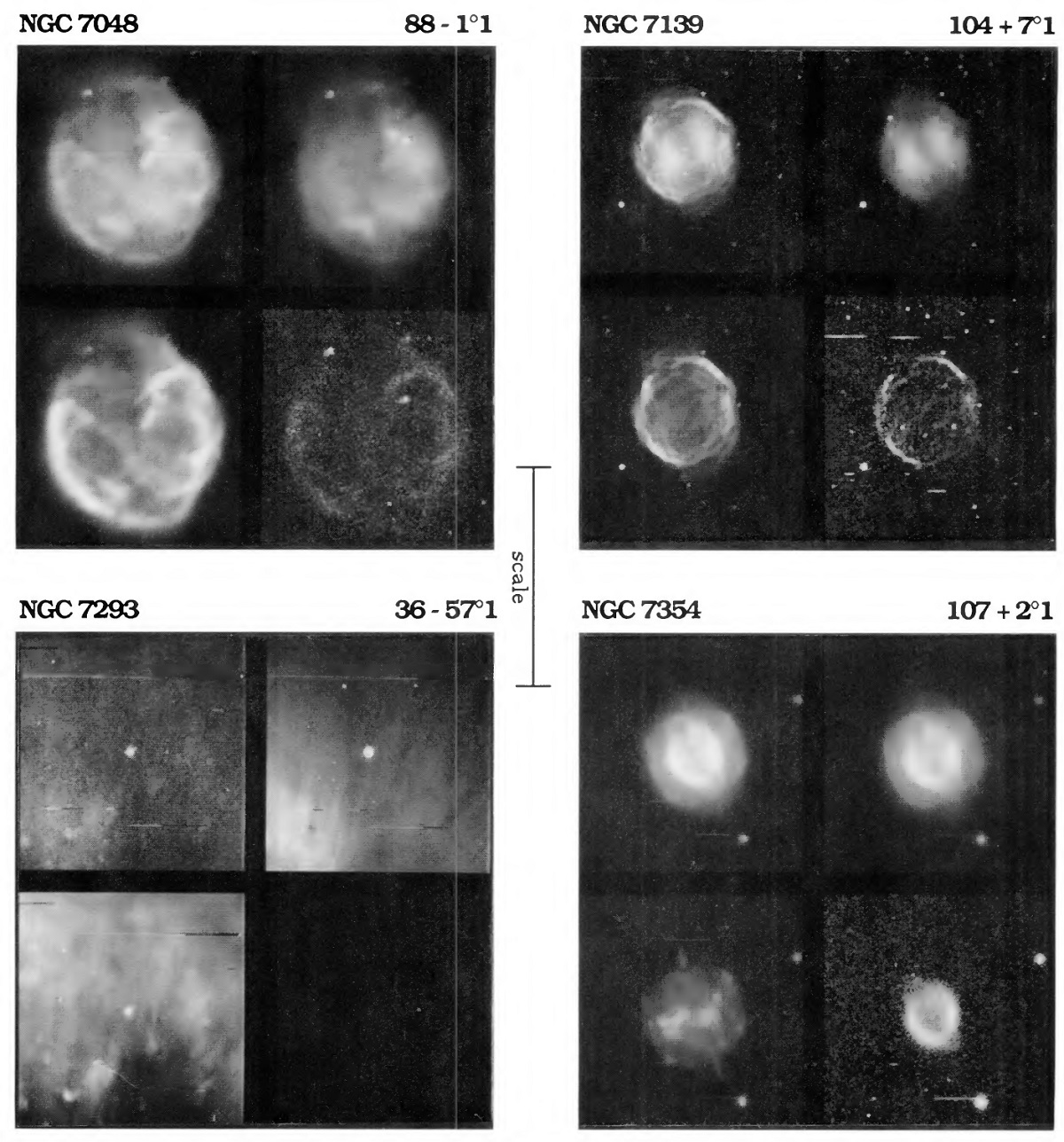

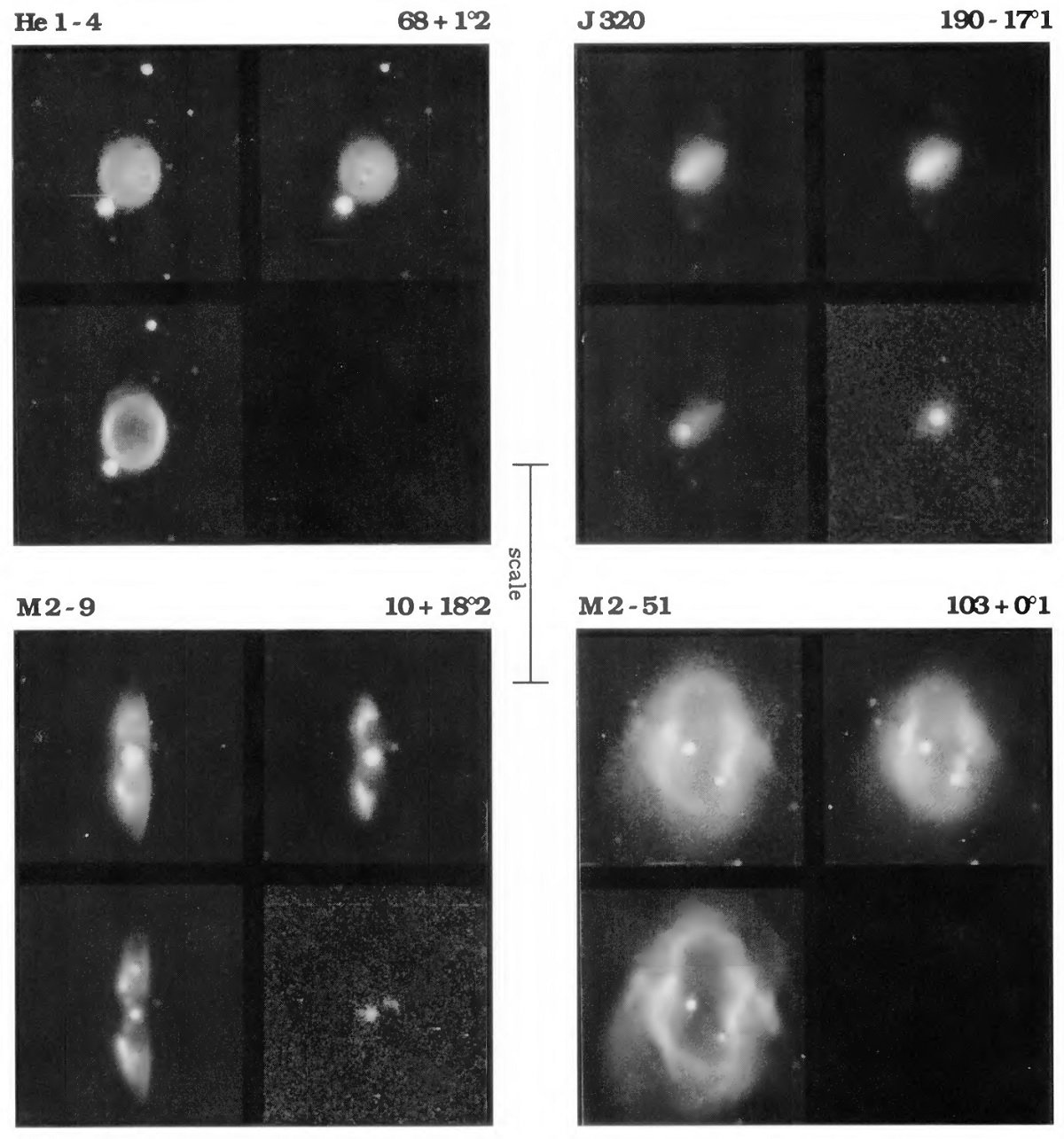

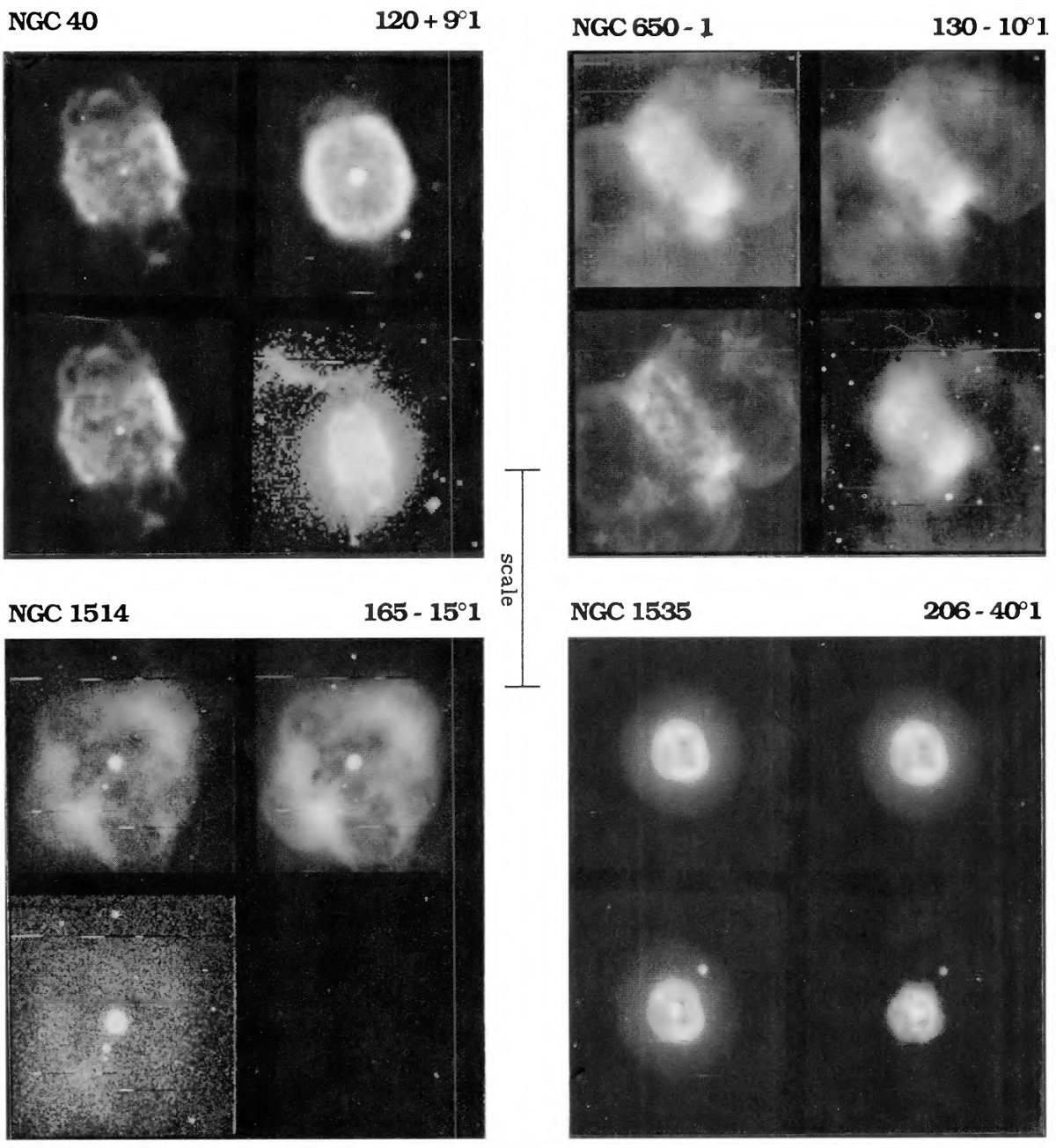

4.1.細かい構造コアとリム(縁)PN の 1/3 には中心核に隣接して明るいコアとリムがある。 コアあり、 NGC 1535, 2022, 2392, 2440, 2610, 3242, 6210。 コアなし、 NGC 1514, 3587, 6720, 6781, 6853, 7008, 7293, IC318, 972, 1748, Abell 30, 82 テイルとアンサ(取っ手) テイルはコアの外側に放射状に伸びる薄い構造である。最も著しい例は NGC 6543 に見られる。棘状の1対のテイルが NGC 7009, 7354 の極軸に沿って見 え、[NII] で最も明るい。NGC 3242, 6826 の主軸に沿って Hα と [OIII] で見える。アンシは中心核の両側に等距離で配列される小さい塊である。アンシ は低電離放射線で最も良く見える。NGC 6210, 6826 ではアンシがテイルにより コアと繋がれている。NGC 6210, 6905, IC 4593, J 320 にも弱いアンシがある。 ハロー リムの外側に暗い円形のハローが広がる。内側ハローはコアとあまり違わな い大きさである。円形クラス PNs は、ほぼ全て内側ハローを持つ。NGC 7139 と Abell 30 は例外。楕円形クラス(IC 418 を除く)には内側ハローは普通に 見られる。蝶々クラスにはない。しかし、濃い中性内側ハローが蝶々クラス に存在する可能性がある。そのような濃いハローは H2 や CO の 放射線で観測できるであろう。 外側ハローはより大きく、より暗く、外縁が明るい。その観測は困難で、装置 の性能に大きく依存する。外側ハローは全クラスに存在する。 Chu, Jacoby, Arendt (1987) は内側ハロー=タイプIIシェル、外側ハロー=タイプIシェルと呼んでいる。 彼らは一般に大きくて円形の構造を外側ハロー(outer halo)としている。 我々は遠方まで広がり縁が明るい構造を全て外側ハローに含める。 円形外側ハロー: NGC 2438, 6543, 6720, 6826, Abell 30 双極型外側ハロー=コアの両側に耳たぶ状構造: NGC 650-1, 2371-2, 2440, 6309, 6445, 6853, 6905, 7026, Abell 79。 |

4.2.形と形態クラスクラスとタイプ形態クラスはコアと内側ハローの形状から決まる。我々は円形、楕円形、蝶 々型の三つの「クラス」を定める。「タイプ」は中心核に対する内側リムの大 きさで決め、その値が小さい方から順に「早期」、「中期」、「晩期」に分か れる。 クラス例 円形クラスは NGC 1514, 1535, 3587, 6894, 7139, IC 972, 1454, 1747, 3568, Abell 30, BD+30°3639 楕円形クラスは NGC 2022, 2610, 3242, 6826, 7048, 7354, 7662, IC 289, 418, Abell 82, M2-51 蝶々クラスは NGC 2346, IC 5217, N2-9 上の分類に入らないクラスがある。 デコボコ不規則型 NGC 2452, 6210, IC 4593, J 320. 高対称性特異型 NGC 6543, 7008 減光不規則型 NGC 7027 無定形型 NGC 1514, 3587. IC 972 (多分) 傾き角:形態分類への注意点 形態分類では検出器感度や投影傾き角に注意する必要がある。リングネビュ ラ NGC 6720 を考えてみよう。この天体は短露出では円形に見える。露出を 長くすると、その長軸が ENE-WSW 方向に見えてくる。非常に低輝度までの画像 には不規則形状のハローが見えてくる。NGC 2438, 6781, 1747 は同様の性質 を持つ。それらは楕円形で広がった円形ハローを持つか、大きな耳たぶ状ハロ ーがほぼ視線方向に並んでいるのかも知れない。 |

5.1.全体的な電離状態判定法 Rubin85[OI] 中性。 [OI] の励起エネルギー= 2 eV = 5000 K [NII]= 低電離。 低電離星雲は Hα と [NII] 画像が同じに見え、明るく、[OIII] 画像は 非常に暗い。励起源は 35,000 K 以下。ただ、NGC 40 中心星は 80,000 K で ある! NGC 40, IC 418, Abell 79, BD+30°3639. [OIII]= 中電離。HeII= 高電離。 中電離星雲と高電離星雲では Hα と [OIII] 画像は強度スケールを合わ せると同一に見え、どちらも [NII] 画像よりかなり明るい。例: NGC 1514, 1535, 2022, 2346, 2371-2, 2438, 2440, 2452, 2610 ... 特異組成 幾つかの星雲では、[OIII], [NII] 画像が Hα 画像に比べずっと明る い。これらは、組成が特異である可能性がある。例: NGC 2438, Abell 30, M2-9, M2-51. |

5.2.微視的な電離電離フロント星雲外側縁で電離状態が突然低下する現象は電離フロントと解釈されている。 そこで、電離放射光が無くなるのである。その例は、 NGC 2438, 6720, 7048, 7139, IC 418, 972, Abel 82, He 1-4 そのような現象が境界の一部でのみ見られる複雑形状星雲。例: NGC 650-1, 2346, 2440, 6445, 6543, 6781, 7026, IC 5217. 中性内包領域 驚くほどの数の中高電離星雲が内部に中性または低電離領域(例えば アンシ)を含んでいる。例: NGC 2392, 3242, 6543, 6826, 7662. |

6.1.アトラスの目的星風による成形で観測形態を説明できるか、という疑問の基礎データを収集 する。シミュレイションがまだ未熟なので、直感的説明を試みる。6.2.初期進化円形 PNs球対称に放出された星周層を考える。そこに 10-8-10-7 Mo/yr, V = 2000 km/s の高速風がぶつかり、星周層内側を 105-7 K に加熱する。そして、次に高圧の泡が星周層内部へと断熱的に膨張していく。 衝撃波面は下流方向星周層内部へと進行し、星周層物質を掻き寄せる。それは 放射により速やかに冷却される。この泡状に掻き寄せられた物質は天空に投影 されると薄いリムに見える。星周層はリムの外側の内側ハローとして見える。 膨張する掻き寄せ泡には不安定性が成長し、フィラメントが発生する。その例 は NGC 40, 1535, 6894, 7139, IC 1454 で見ることができる。 楕円形 PNs Castor 1979, Abbott 1980, Friend, Abbott 1986, Poe, Friend 1986 は回 転星では星風密度と速度が極角により変わることを示した。赤道面での密度は 最大で5倍に増加する場合もあり得る。すると、それは円盤または腰帯として 見えるだろう。掻き寄せ速度は密度の低い極方向で高いので、泡形状は楕円体 になる。 もし密度比が大きいと、極方向に裂けて蝶々型になるだろう。まだ高速風に追 い付かれていない赤道面上の星周層残骸は腰帯状の内側ハローとして見え、そ の輝度は赤道面で最も明るい。 図10の IC 418 は例外で、掻き寄せ帯が電離面と一致しているため、内側ハ ローを光らせるための恒星放射光が吸収されてしまう。 蝶々型 PNs 赤道と極の密度比が非常に大きいと、星周層の形状は濃くて薄い円盤となる。 これはスケールを別にすると、前主系列星の円盤星風作用と似た状況である。 星風は円盤の衝突部分を蒸発させ、極度に向きの揃った流れに変える。こうして 蝶々型 PNs NGC 6781, 2348 が誕生する。 |

6.3.その先の進化円形と楕円形 PNs掻き寄せ衝撃波はついには星周層の外縁に達する。楕円 PNs では極方向で 最初に起きる。殻が破れ、高温ガスはそこから噴き出して断熱冷却する。以前 楕円 PNs であった天体では膨張ガスの泡が主軸の両端に形成される。この高温 膨張泡は星間物質または星周層以前に放出されたガスの中に広がり、そこで新 たな掻き出し面を作るが、これは観測が非常に難しい。 蝶々型 PNs 赤道面円盤が非常に濃いと、進化晩期になっても円盤は中性で低温を保つ。 高温ガスは円盤を侵食し続け、中央に穴が広がる。すると、円盤がガス流の向き を揃える力が弱まり、細かった耳たぶが太ってくる。図15のスケッチに示し たように、蝶々型 PN は双極型の外側ハローを成長させる。双極型の外側ハロ ーを持つ PNs が蝶々型から進化したものなら、中心核の近くに円盤または円環 を持つだろう。これに対し、楕円型 PNs から進化して双極型外側ハローを持つ 場合は、中心核の近くに円筒状の壁ができる。 6.4.不規則型 PNs大抵の例では間に合わせの仮定を付けたして説明する。 |

|

|

|

|

|

|