| NGC 6543 の HST アーカイブ画像を見ると、コア="Cat's Eye" 星雲の周りに 9つの同心リングが見える。このリングが周期的なマスロスの増加による球形の 泡であることはほぼ確かである。この泡は Hα, [OIII], [NII] のライン でのみ見える。コアと泡は同じ、温度、電離、化学組成を示す。距離を 1 kpc と 仮定し、膨張速度を 10 km/s とすると、Hα 表面輝度分布へのフィットか ら、1500 年毎に 0.01 Mo で厚さ 1000 AU の泡が噴き出たことがわかる。泡の 総量 0.1 Mo はコアの質量 0.05 Mo とほぼ等しい。 |

泡のライン巾 30 km/s は、泡が厚さを増しつつあり、≤ 数百年の間に合体

することを示す。泡の放出間隔は準周期的なシェルが数百年間隔で放出される

という考えに合う。この間隔は熱パルス間隔 105 年とも脈動周期

とも合わない。規則的な放出パルスが PN 中心コアの形成に先立って起こるら

しい。コア形成はマスロスのモードに大きな変化が起きるためであろう。

(Hα と [NII] 分離?) |

|

キャッツアイ星雲 NGC 6543 は直径 25" の明るく、複雑で対称形状のコアを持つ。コアは "Cat's Eye Nebula" として知られる、交差する一対の楕円からなる。 コアは 300" のハロー Balick, Gonzalez, Frank, Jacoby (1992) に囲まれる。コアとハローの間には空隙が存在する。 高速星風モデル PN の地上観測は、電離が始まる前のある段階で AGB 星風が円環または円盤 を形成することを強く示唆する。 (どんな観測か? ) それに引き続き、風速が 150 km/s に達し、星風で加熱された泡が成長する。 高速星風と周囲の外層との相互作用に関しては Balick (1987), Frank et al 1993, Mellema, Frank 1997 を見よ。 コア=泡+リム+シェル 星風加熱による泡の成長はその周りの高密度の AGB マスロス外層の慣性に より抑えられる。このようにして、大部分の PNs では泡は長楕円体か双極形 状となる。下流側の物質が押しのけられ、圧縮されるにつれ、膨張泡の先端に、 薄くて、比較的高密度の明るい「リム」が成長する。リムは投影されると楕円 に見え、見えにくい泡と周りに広がる星周層を分離する。これら3成分=泡、 楕円形リム、星周外層が一体となって標準的 PN のコアを形成する。 |

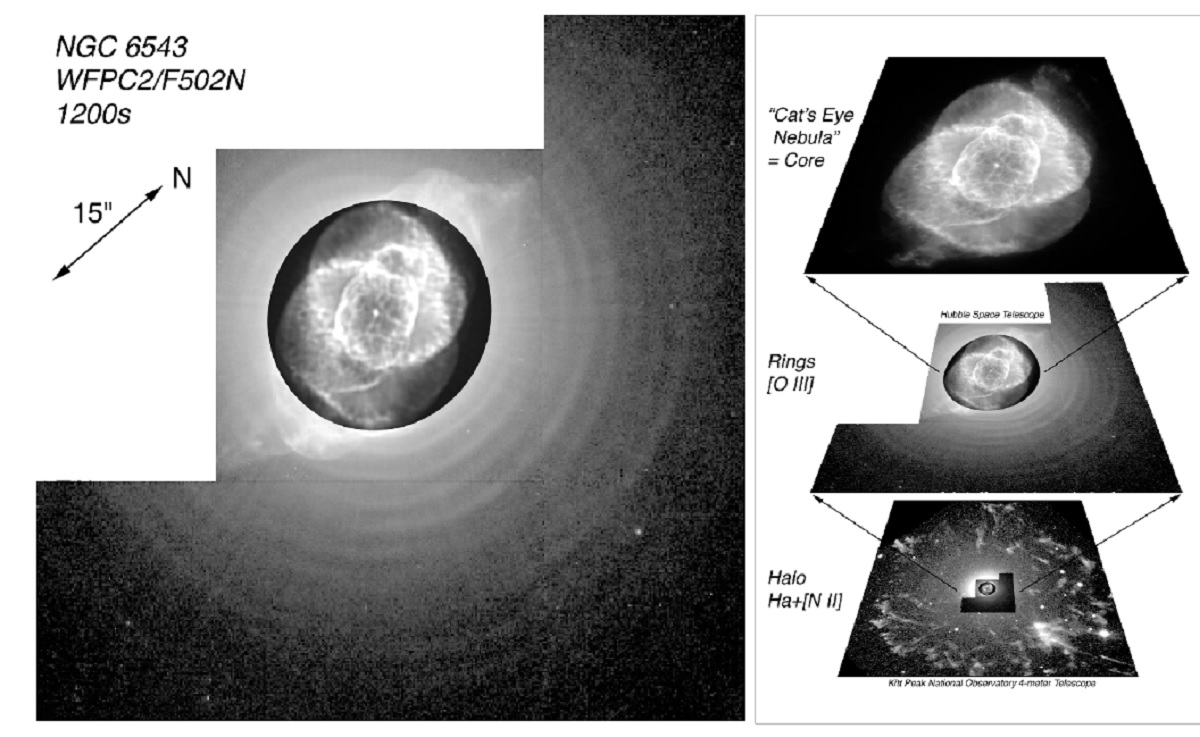

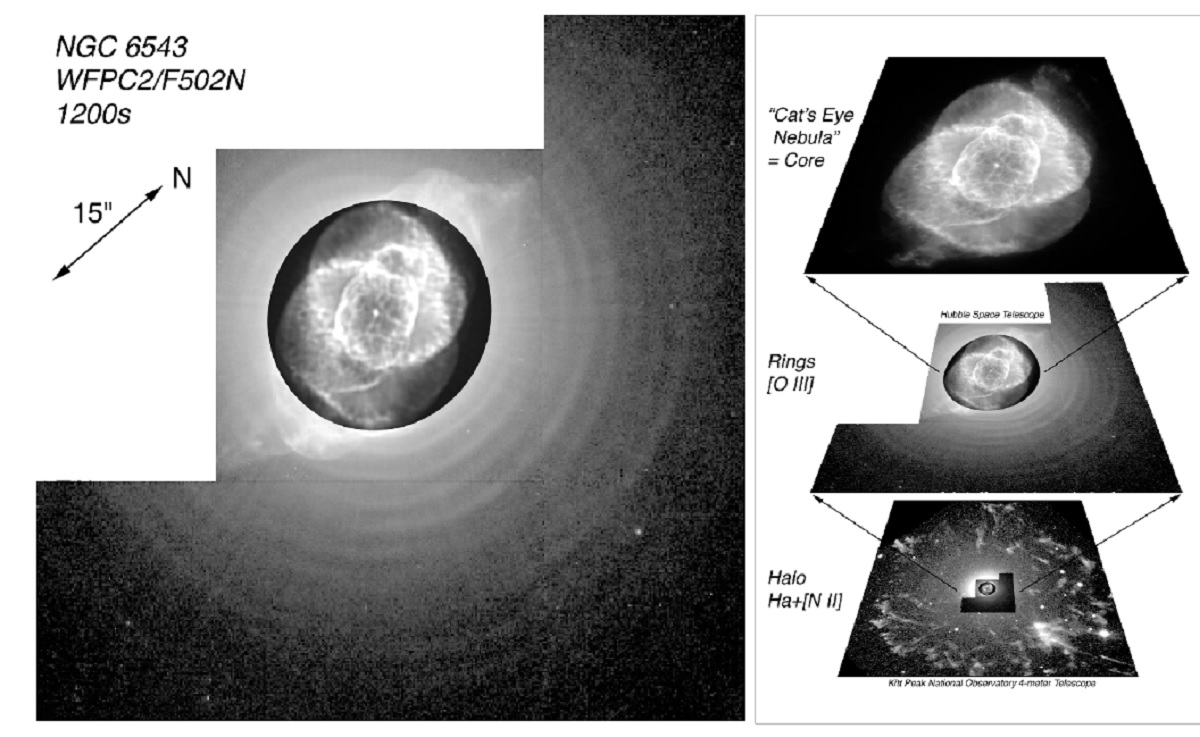

膨張二重泡 NGC6543 は以上の単純な進化では説明できない複雑な構造を示す。楕円一個 でなく、直交する二つの楕円が見える。うち一つはもう一つより 電離度がずっと高い。 Balick (1987) 一方、Miranda, Solf 1992 はコアの運動を調べ、二つの楕円 のどちらも一様な膨張を示すことを見出した。標準的星風相互作用モデルでは 膨張二重泡の説明はできない。 直交楕円の違い Harrington, Borkowski 1994 のHST NGC 6543 画像から、二つの楕円の内 片方は楕円形 PNs の大部分に見られる長楕円体泡によく似ていることが分かった。 もう一つの方は、低電離の結び目の円環が傾いたものに見える。 テーマを同心リングに変更 この論文の最初の目的は、直交楕円体であった。アーカイバルデータを再解析 する内に、我々はこの PN が9つの同心リングを持つ事に偶然気付いた。 同心リングは新しいものではない。 Terzian, Hajian (2000) は7つの例を挙げている。その後、Mauran, Huggins 2000, Su 2000 は 新たに数個の同心円 PNs を追加した。しかし、Cat's Eye Nebula の 同心円はそれらの中でも最大である。図1にそれを示す。 |

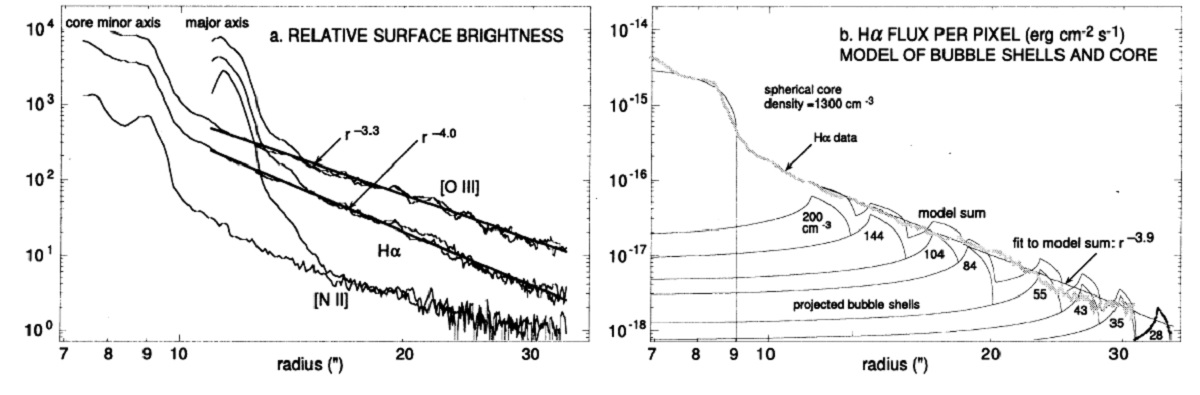

2.1.HST 画像Harrington, Borkowski 1994 のWFPC2 高分解能画像は 45.5/pixel でコアを丁度満たす。コアの大きさは半径 8" - 10" である。 リングが見えるのは PC 視野の南と西側の縁の向こう側に 30" まで広がる。2.2.リングの性質リング域のプロファイル図1にはコアと西側リングの [OIII] 画像が示されている。少なくとも9つ のリングが見える。露出を深くすればもっと見えるだろう。リング間隔は距離 1 kpc として、 2" - 3" = 2000 - 3000 AU である。リングが見えるのは、 Hα 800s/22A, [NII] 1000s/28A, [OIII] 1600s/27A である。 各画像からの 10 列のデータを平均して図2a に示す。短軸と長軸のプロファ イルの一致は見事である。プロットの縦軸が対数スケールなため、個々のリング が見分けにくい。 |

放射光か輝線か? Hβ 1400s/28A, HeI 1000s/49A, [OI] 1800s/31A, [SII] 800s/47A 画像 にリングは見えなかった。したがって、検出されたリングはダストによる連続 光の散乱ではない。では放射光か輝線の散乱か、どちらだろう? リング半径 リングの半径は 13.1", 15.4", 18.1". 20.2", 22.9", 24.9", 28.1", 31.3", 35.1" である。距離を 1 kpc, 膨張速度を 10 km/s とすると、膨張年齢は 6500 - 17,500 年になる。放出の間隔は内側リングで 1200 年、外側で 1700 年である。 |

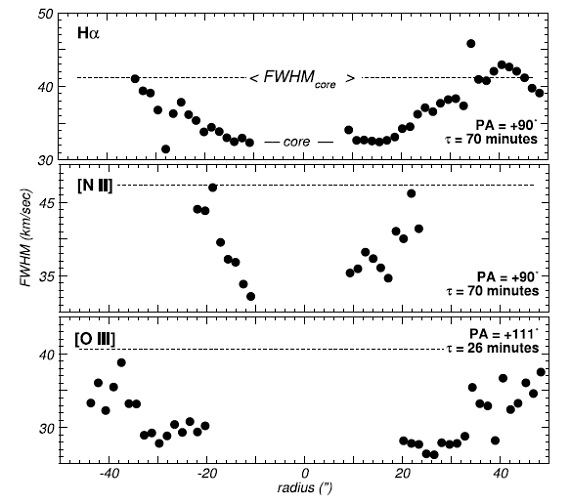

2.3.リングの運動線幅図3に長スリット得シェル分光の結果を示す。コアの外では、3つの輝線の 巾はコア付近で細いことが分かる。半径が増大するにつれ、線幅はコアのそれに 近づく。しかし決してコア線幅は超えない。図2と3をよく見ると、各輝線で、 ライン巾が上向くのはリングが最も淡くなった先からである。リング全体を 通して線幅は 30 km/s 程度である。これは熱運動とすると 10 5 K であり、その温度では Hα は押さえられ、N はさらに高電離となるので、 どちらのラインも期待できない。では乱流であろうか。しかし超音速状態を 考えることは難しい。系統的運動も球形状からは難しい。この原因は不明である。 偏光観測 ハローの偏光観測は決定的であろう。 |

図3.輝線のライン巾。破線=コアのライン巾。 |

2.4.リングフラックス総フラックス比WFPC2 画像は東側リングを欠いている。そこで、コアとリングの双方を含む 半分を解析する。すると、コアに対するリングのフラックスは Hα で 2.8 %, [OIII] で 3.8 %, [NII] で 2.2 % であった。また、 輝線間の総フラックス比は、[OIII]/Hα = 2.86(リング), 2.10(コア)、 [NII]/Hα = 0.13(リング), 0.16(コア) である。 ライン強度比 ライン強度比をコアの端からリング領域で測ると、コア端で [OIII]/Hα = 2.2 から第7リングで 5 まで上がる。 2.5.リング温度と電離構造電子温度ライン比 X = [OIII]/Hα を用いると、Alexander, Balick 1997 より Te = 34609/ln[3.03 105(O/H)fO++/X] コア、最内側リング、最外側リングで [OIII]/Hα = 2.8, 2.2, 5 なので、 Te =9100, 8600, 10,700 K となる。 値自体は低精度だが、大事なことはリングとコアとで電子温度があまり変わらず、 物理状態が似ていることである。 |

2.6.質量分布リング厚さ=1000 AU = 一定、と仮定する。各リングの質量を変え、 Hα の表面輝度モデルを作った。Hα は放射率が温度にあまり依らず安定で、 禁制線より使いやすい。その結果、各リングが一様な質量 0.01 Mo を持つときが 最もフィットが良かった。そこで得られたべき乗指数 -3.9 は観測される -4.0 に非常に近い。2.7.コア、泡、ハローの質量コア質量Middlemass, Clegg, Walsh 1989 はコアの質量を 0.09 Mo とした。これはリング の質量とほぼ等しい。コア膨張速度は 25 km/s で, 仮定される泡の速度 10 km/s より大きい。膨張年齢の間にコアは最内側のリングを 5個くらい食べて倍の質量になったのではないか。 ハロー質量 Middlemass, Clegg, Walsh 1989 は volume-filling factor = 1 を仮定し、 ハロー質量を二通り、0.26, 0.92 Mo とした。エラーがかなり大きい。 散乱光の混入も考えるとこれは上限値であろう。 |

|

球対称で規則的な質量放出 NGC6543 の泡は進化した星から規則的で等方な質量放出があった直接の証拠 である。NGC 6543 のコアが 1000 年前に放出される前までは、マスロスの支 配的な様態は、単純な球対称な脈動であった。 泡の成因 泡はどうできるのか?高速流の時期が周期的に繰り返され、それが外側の遅い 星風を圧縮して泡になるという考えもある。その場合は衝撃波の発生とエネルギー 散逸が起こるだろう。しかしもっと単純にマスロス量が繰り返し増大すると 考えることにしよう。 泡の速度 現在のところ、泡の膨張速度の測定はない。それでとりあえず、標準的な 膨張速度 10 km/s を採用する。Bryce et al 1992 はハローの膨張速度が 4.5 km/s より小さいことを見出した。しかし、我々は泡とハローとは 力学的に関係しないと考えている。 (泡とハローの境界で 何が起きているのか?境界を決められるのか? ハローは電離している?IRAS のチリは何処にある?) |

3.1.パルス間隔熱パルス間隔は 105 年、脈動は数年なのでどちらも泡の間隔を 説明できない。3.2.泡の形泡の厚みが現在まで保たれていたのは謎である。もし泡がその音速=10 km/s で広がったら、泡同士の隙間は 1200 年で埋まってしまう。もしライン巾が 泡の内部運動を示すなら、合体時間は 400 年である。もっともらしい説明 は電離が開始したのが非常に最近、数百年くらい、で合体が進行中だが完了して 以内というものである。(すると確率的には中性の泡を見つけ る可能性の方が高いことになる。その場合ダスト散乱光?) 別の、ご都合主義的な説明は、泡間が見えない媒質で 満たされ、その圧力で泡を押さえているというものである。 |

|

泡の性質とマスロス NGC 6543 に9つの同心リングを発見した。これは過去のマスロスが、 等方的で、濃い星風を繰り返し起こしていたことを示す。 各リングは 0.01 Mo で厚みが 0.008 pc であり、互いに 0,016 pc 離れてい る。速度を 10 km/s とすると、時間間隔は 1500 年である。 泡の保持 泡が長期間保たれているためには、隙間が圧力物質で満たされているか、 電離開始が最近であるかだろう。 他の天体では 他の PNs で見つかるリングはそれほど規則的な配置ではない。AFGL 2688 や IRC+10216, 双極型 PPN IRAS 16594-4656, 17150-3224, 17441-2411, 20028+3910 では泡は星の光の反射で見えている。それらの泡質量の決定は 難しい。PN 電離が始まるとリングは合体し始める。淡いリングが見える PNs は数個で NGC 7027, IC 418, Hubble 5 くらいである。 |

マスロスモードの変化? 複雑な Cat's Eye コアと単純な同心円リング群の形態学的な違いは、 質量放出の様態が、千年くらい前に変化したことを示す。次に述べるのは、 可能と思われる進化シナリオである。 15,000 年前に泡の放出が始まる。 1000 年前に現在のコアが形成される。すぐ外の泡を食べ始める。 200 - 500 年前にコアが電離光に対し透明になる。泡が 104 K に加熱される。 泡の厚みが増し、 500 - 1000 年で合体する。 他の PNs 大抵の PN は非球形のコアを持つが、入れ子の泡や大きくて丸いハローは ない。幾つかの PNs では丸いハローがあり、 NGC6543 だけが例外だが、 そのハローは縁が光っている。それらの例は、NGC 2438, 6826 である。 これらは早期の等方的マスロスの結果である。 もっと多くの泡があるのかも知れないが、淡過ぎるのかも。 コアなしもある 大きなハローを持つが、コアのない PN Abell13, 15, 16, 39, 51, 53, 58, 86 がある。これらでは、マスロスの様態が東放型から変化していない。 少なくともまだ。 |