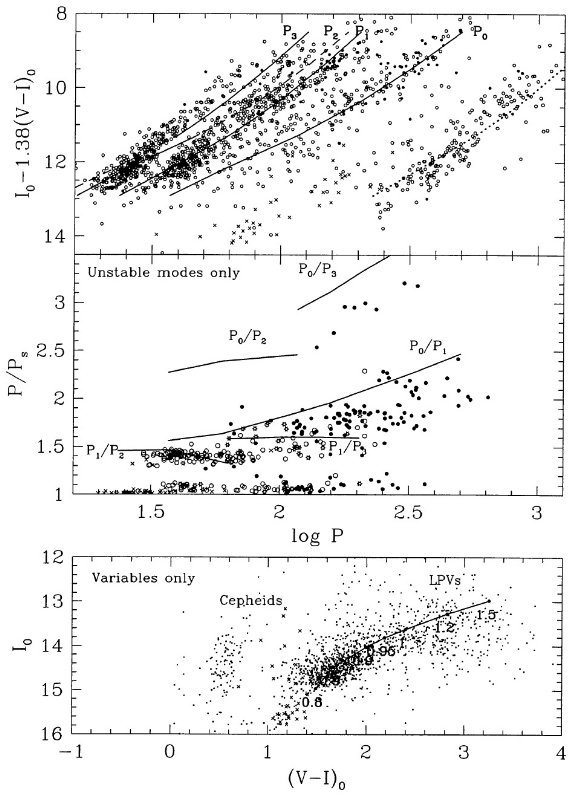

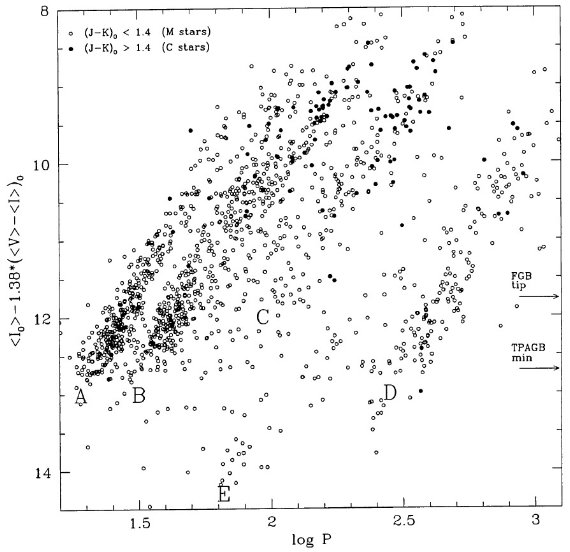

図1には赤色変光星の周期・光度関係を示す。複数の周期を持つ星はそれら 全てを示す。光度指数として、IW = Io - 1.38(V-I)o を用いた。 これはほぼ赤化フリーであり、かつ、LPV モデルの P-L-カラー関係は、ある モードで振動する星は質量に関係なく同じ IW - log P 関係に従う からである。(J-K)o > 1.4 の星は炭素星と見なし、黒丸で示す。FGB 先端 と熱パルス AGB (TPAGB) の最低光度を図の右に示した。

各系列の解説

図1上で系列 A, B, C, D は TPAGB 最低値よりも上にある。系列 E は変光 探査の最小値 Iw = 14.25 まで伸びている。FGB 先端より上にある AGB 星の 80 % 以上が変光星である。TPAGB 最低値よりも上でFGB 先端より下の光度区間の 変光星光度関数は FGB 先端より上の光度関数の暗い方への延長のように見える。 これはこれらが FGB でなく AGB 星であることを示唆している。Alves et al 1998 も同様の結論に達していた。炭素星は観測される光度領域の明るい方の端にあって、 主に系列 B と C 上にある。

ミラとセミレギュラーの分離

Feast et al 1989 や Hughs, Wood 1990 はミラ型星が明確な K-logP 系列 を成すとした。ミラは系列 C に乗っている。しかし、C上の星が皆ミラではない。 Bedding, Zijlstra (1998) は太陽近傍のセミレギュラーの大部分が系列Bにあるが、一部が系列Cに乗って いることを示した。

図1.赤色変光星の周期・光度関係。⟨I⟩, ⟨V⟩ は平均値。