| 連続電波 1.465, 4.885, 14.965 GHz と OH ライン 1.612 GHz で Vy 2-2 の VLA 観測を行った。連続光の観測結果をモデルフィットした結果、熱電波 は比較的薄い電離ガスの球殻、半径 0".2, Te = 1.4 104 K, ne > 106 cm-3 から来ることが分かった。 | OH ラインはシェルの縁に重なって見える。これらの観測を合わせると、電離は 中心星を囲む分子雲の内側の縁に位置する、薄い電離限界シェルで起きていると 考えられる。中性性ガス雲内のダストが IR 放射の原因であろう。Vy 2-2 は まだ電離が不完全な若い PN で、電波放射の著しい進化が今後期待できる。 |

| Vy 2-2 は早期型輝線星か、赤外超過の大きい緊密星雲である。スペクトル は [OIII], [OI], {NII], [SII], [NeIII] 輝線をしめす。赤外 SED は 1.6 μm から 18 μm にかけて急上昇し、低温ダストの存在を窺わせる。 この天体はまたフリーフリー放射電波源でもある。これらの観測はこの天体が 小さく固まった PN であることを示す。 | しかし、 Davis, Seaquist, Purton (1979) はVy 2-2 の OH 1612 GHz メーザーを発見した。これは PN から検出された OH メーザーの最初の例である。OH の青ラインしか見えないことは電離ガス による赤ラインの吸収で説明された。 |

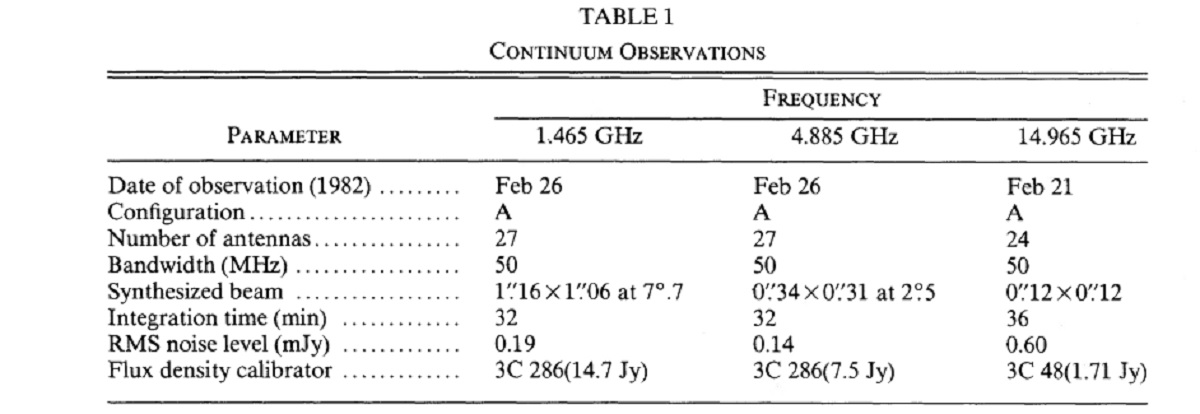

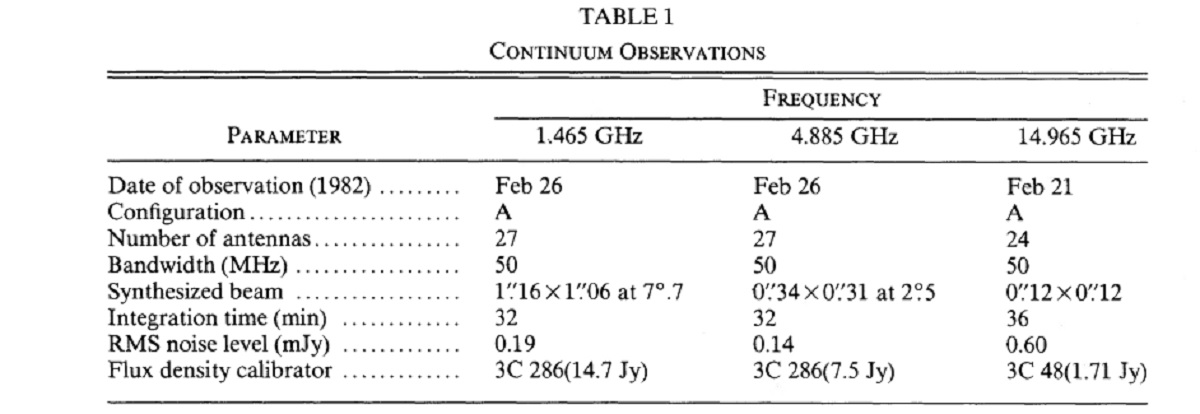

表2.OH ライン観測 VLA 観測は 1982 年に行われた。 |

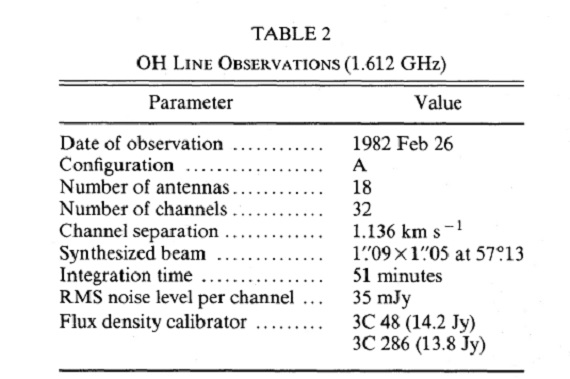

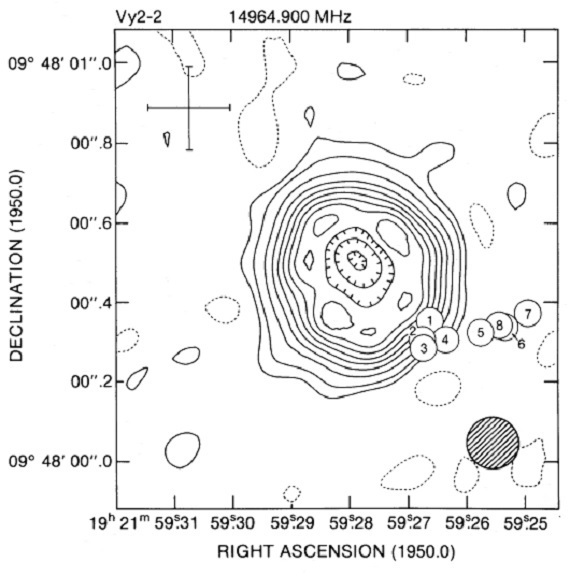

図1.Vy 2-2 の 14.965 GHz 等高マップ。レベルは -1. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mJy/beam である。丸は OH メーザーの位置。丸中の数字 は図5の "channel designations" を示す。 |

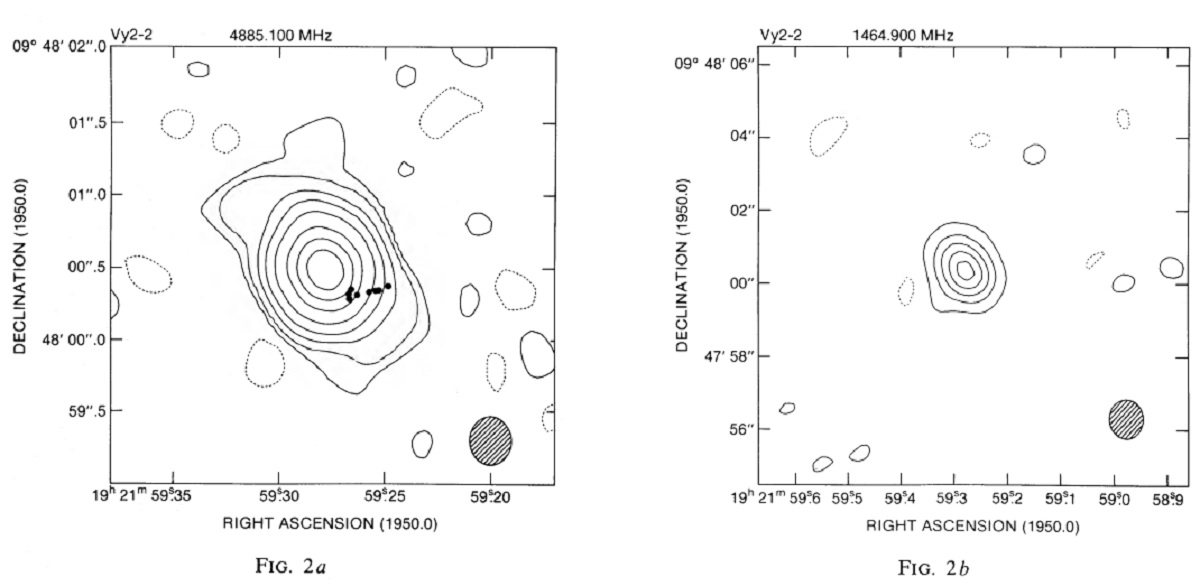

3.1.電波連続波図1=14.965 GHz マップ図1には 14.965 GHz マップを示す。4.885, 1.465 GHz マップは図2に 示す。図1は直径 0".5 のシェル構造を きれいに見せている。これはこの周波数では電離ガスが完全には不透明では ないことを意味する。この構造はマスロスが近い過去に終了したことを示す。 シェルの外縁は電離フロントを示すのであろう。 |

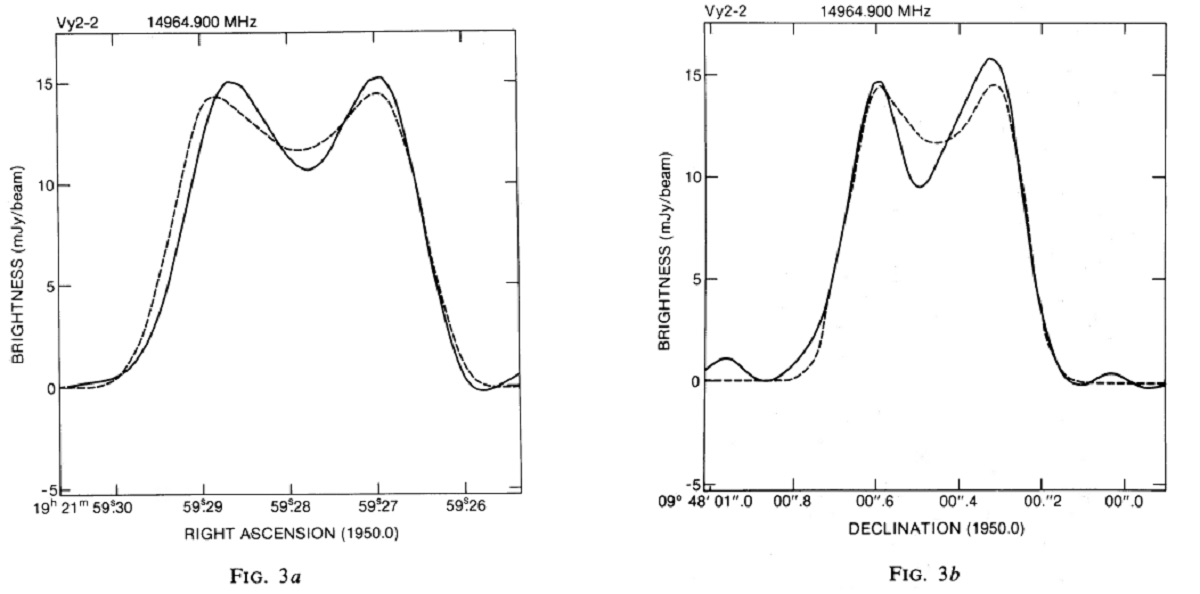

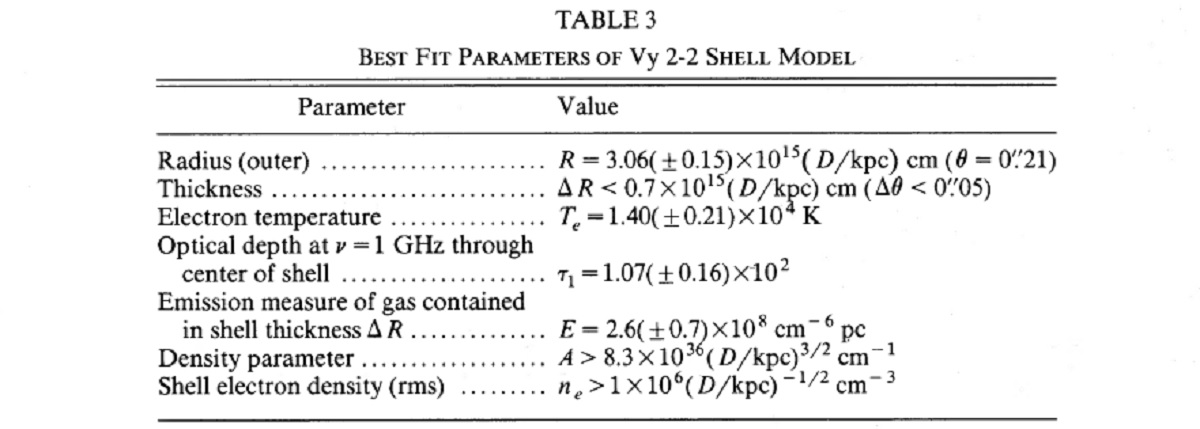

図2=4.885, 1.465 GHz マップ 4.885 GHz マップはシェルを分解していない。その代り、位置角 34° 方向に伸びる低レベル構造を表す。この構造は 14.965 GHz では淡過ぎて観測 できていない。 球対称シェルのモデル 図1から球対称シェルのモデルが適当になる。ただしモデルフィットの前に、 全体から 4 (ν/GHz)-0.1 mJy を引いておく。これは前に述べた 広がった成分の寄与分である。 モデルではシェル内の電離ガスの密度分布は ne = A r-2 を仮定す る。 |

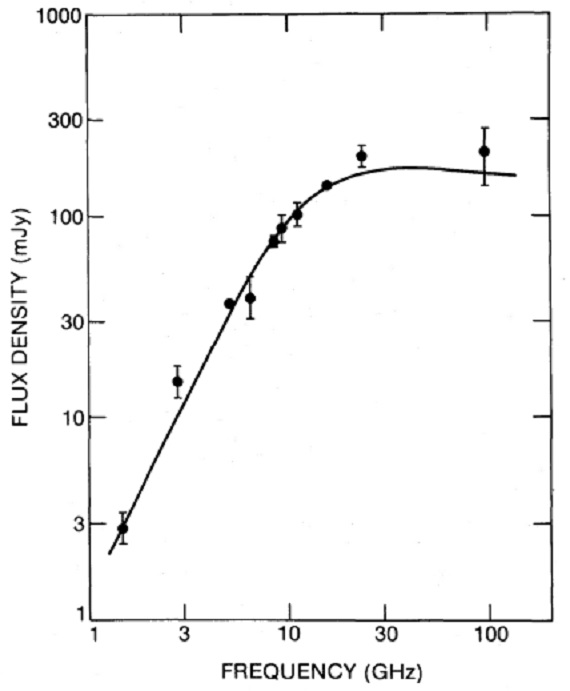

図4.Vy 2-2 の電波スペクトル。実線=ベストフィットモデル。 シェルは薄い モデルフィットから、電波領域は幾何学的に薄い球殻であることが分かった。 その厚みは半径の 20 % である。Marsh 1975 はスペクトルのみからシェルが 有限の外径を有すると述べていた。ただ、彼の外径は今回の2倍であったが。 |

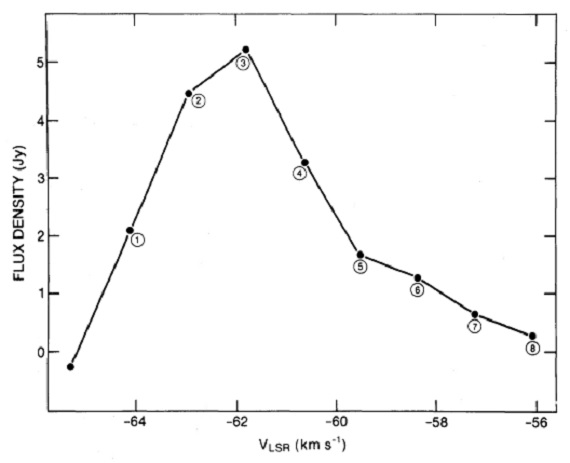

図5.OH ラインスペクトル。データポイントの横の "channel designation" は図1の丸の中の数字。 電子温度 電子温度 1.40 104 K は可視禁制線から決められた 1.58 104 K と良く合っている。 3.2.OH 線図1には OH 1612 MHz メーザースポットの位置を示し、図5にはそれから 合成した OH ラインスペクトルを示す。メーザー位置は連続光の最高点とは 一致しない。 |

| Vy 2-2 の電離領域は分子層の内縁部に薄い球殻を形成している。 OH は投影した限りでは、電離球殻の縁に張り付いて見える。 | 時間変化が観測で検出可能である。 |