アブストラクト

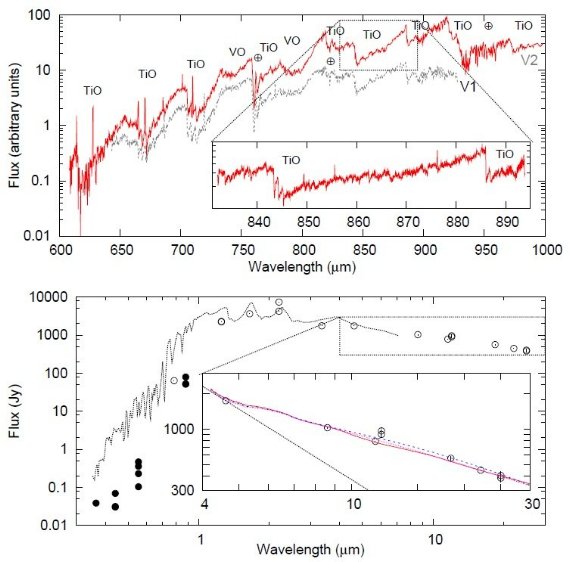

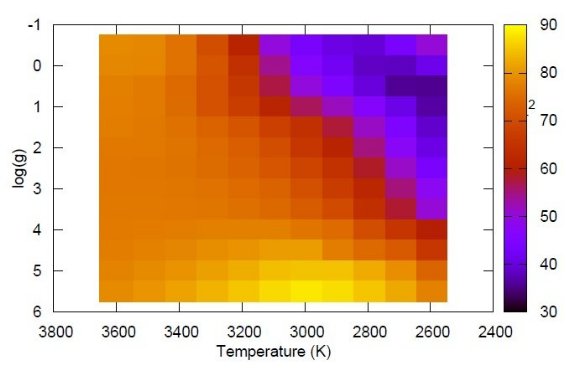

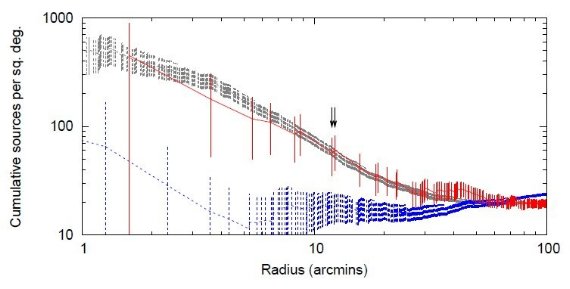

二つの明るい AGB 星球状星団 NGC 4372 の AGB は予想外の明るさにまで伸びているらしい。固有 運動と空間運動とから、伸びたAGB が実際に星団のものであることを示した。また、 その先端に位置する低温 2600 K, 明るい 8000 Lo, でダストに 覆われた O リッチな二つの LPV V1, V2 のスペクトルを示した。特にそれらの視線速度は V1, V2 はおそらく星団メンバーである。

マスロスの欠落?

この原因はおそらく脈動の欠落と高いガス/ダスト比のためマスロスが阻害され、 マスロスとダスト形成が遅れたからであろう。これは、M15 のWD Pease 1 の大きな質量 を説明するために以前考えられた説明だが今まで実証されなかった。これが正しければ、 星からの質量還流、炭素星、超新星の形成に大きな意味を持つ。

1.イントロ

NGC 4372 の概説球状星団の AGB はTRGB の1等より上にはめったに伸びない。特に低メタル星団ではそうである。 NGC 4372は[Fe/H]=-2.17 と非常に低メタルであり、(l, b, d) = (301, -10, 5.8 kpc), E(B-V)=0.39 に位置する。年齢は 47 Tuc, M 15 と同程度の年齢を有し、その AGB 初期質量 は 0.89 Mo と推定されている。AGB と RGB 先端光度は同じくらいと考えられる。

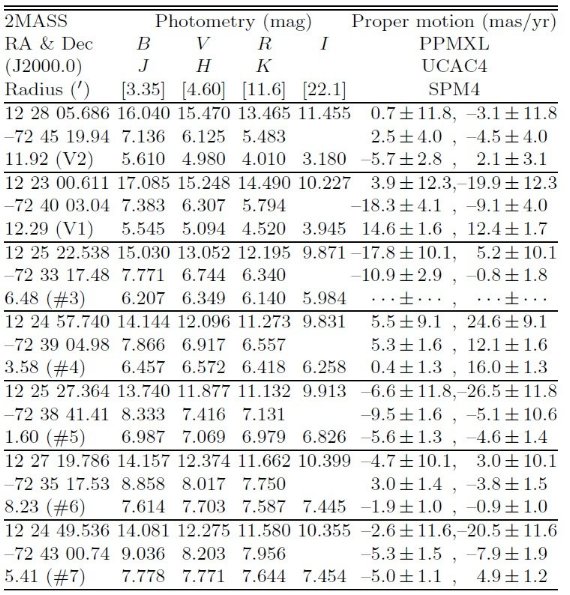

それにも拘わらず、星団方向にいくつかの星があり、それらは RGB 先端の3等上まで AGB を伸ばす。V1, V2 は星団付近の変光星である。Clement 2001 . しかし、全天サーベイの測光以外には何の研究もなされていない。この論文では、 メンバーシップの確定と拡張AGBの存在を示す。

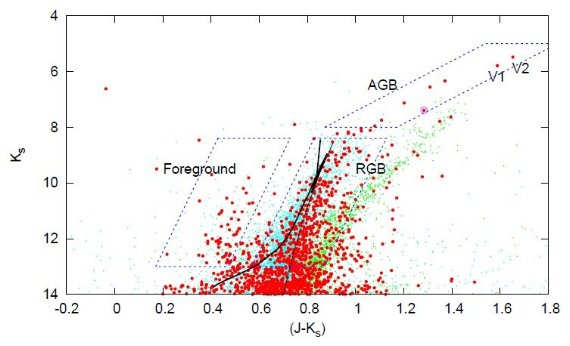

図1.赤点=NGC 4372 < 12.5" の 2MASS (J-Ks)-Ks 色等級図。

シアン点= ω Cen [Fe/H]=-1.6. 緑点=47 Tuc [Fe/H]=-0.7.

斜方形は RGB と AGB 領域。黒線=Marigo2008等時線 [Fe/H]=-2.17, t=11 Gyr に距離と赤化補正。大きなマゼンタ丸=AGB outlier