2.1.分光観測と Te の決定

積分フィールド分光器 SPIFFISPIFFI/VLT で8フィールド観測。Sgr A* から 20″ 以内で、しかし ミニスパイラルは Brγ の混入の危険から避けた。また、Sgr A* 北側で AO ガイド星からあまり離れていない個所を選んだ。K ≤ 9 の明るい星も 避けた。 観測目的は

(1)中心パーセクの外でB-主系列星を探す。

(2)晩期型巨星のスペクトルを集める

の二つである。

観測モード

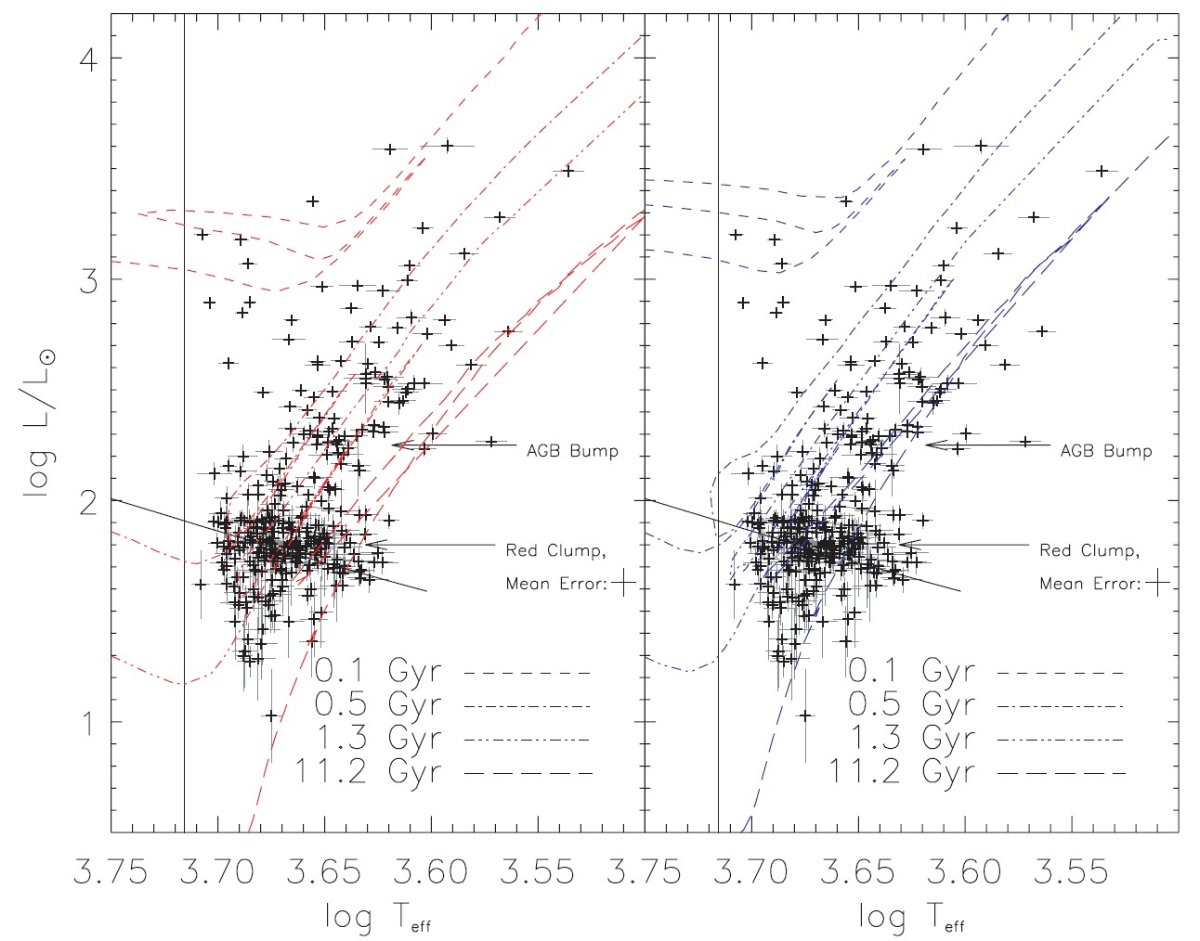

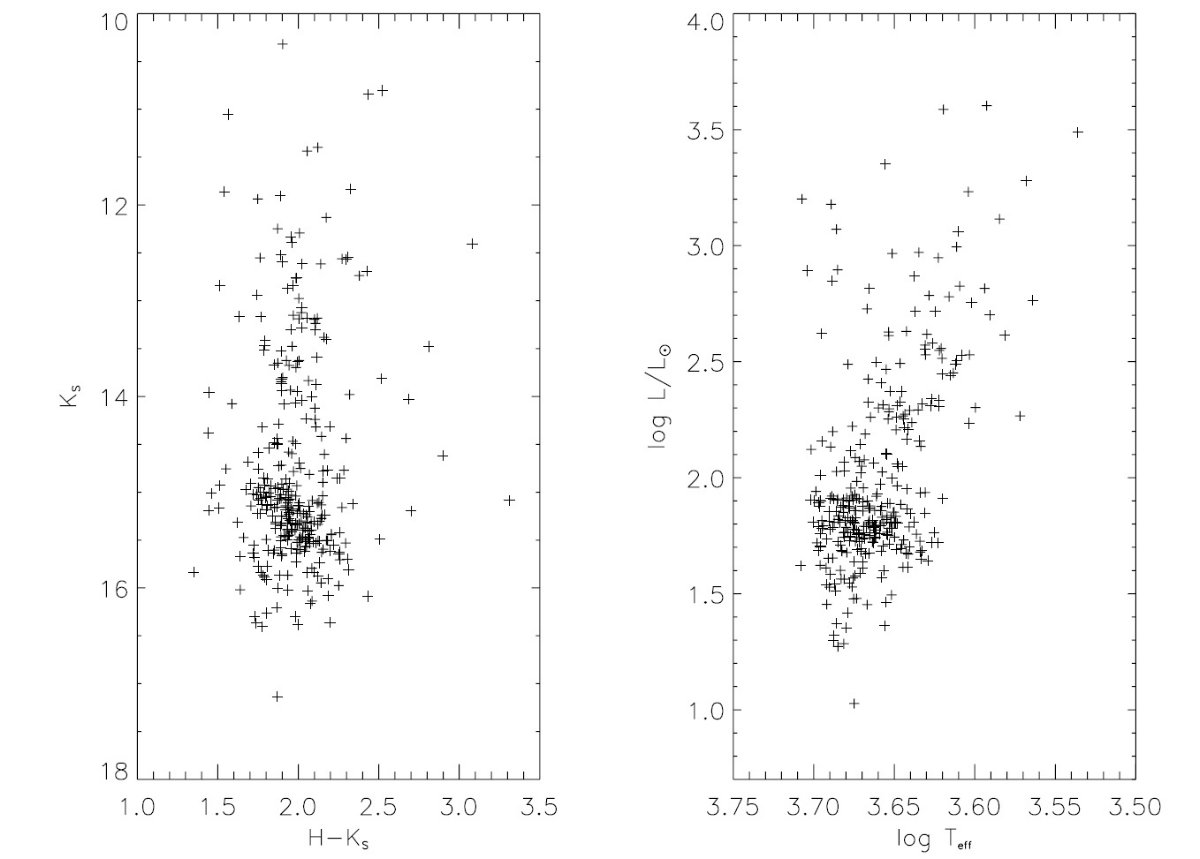

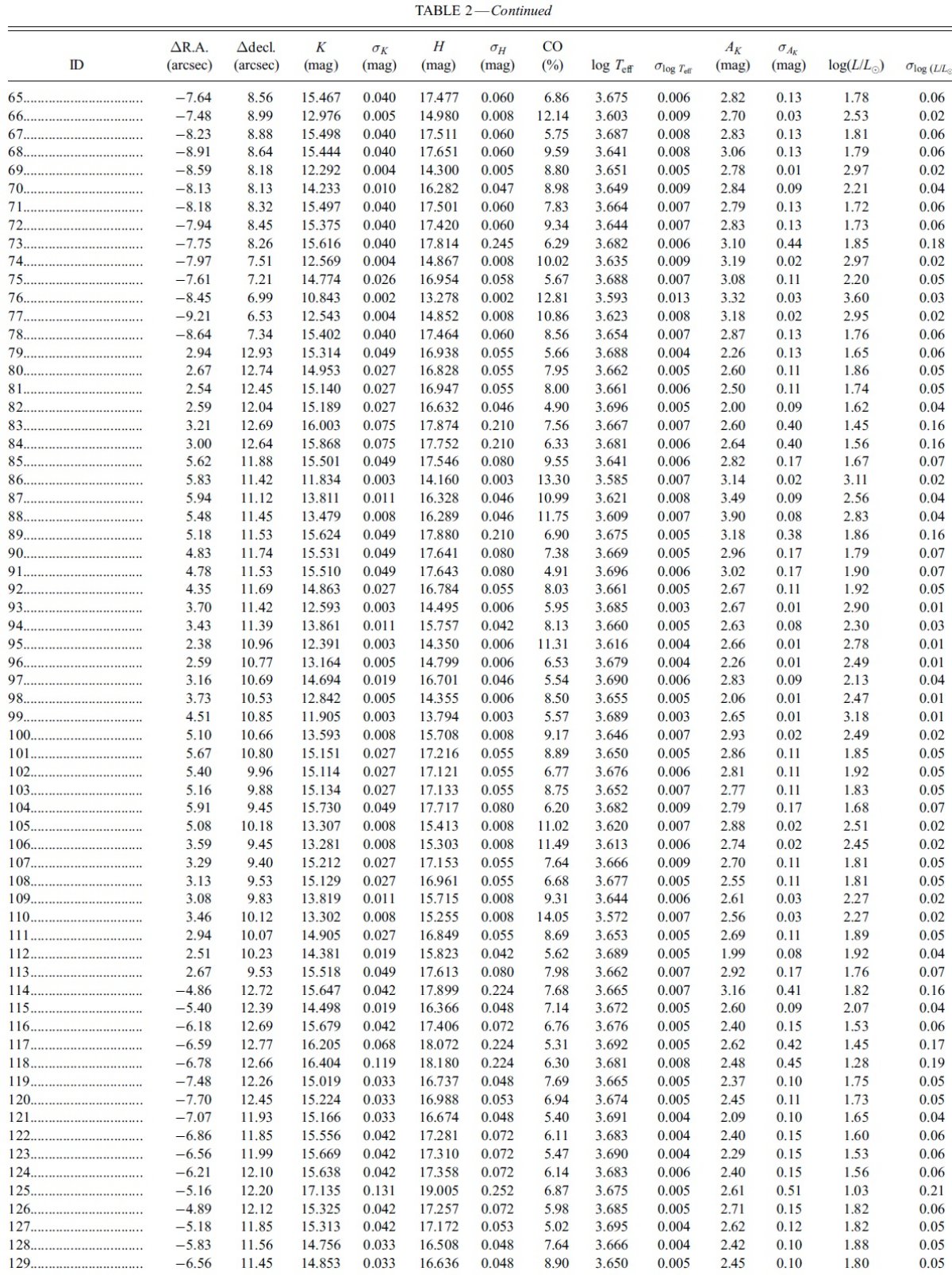

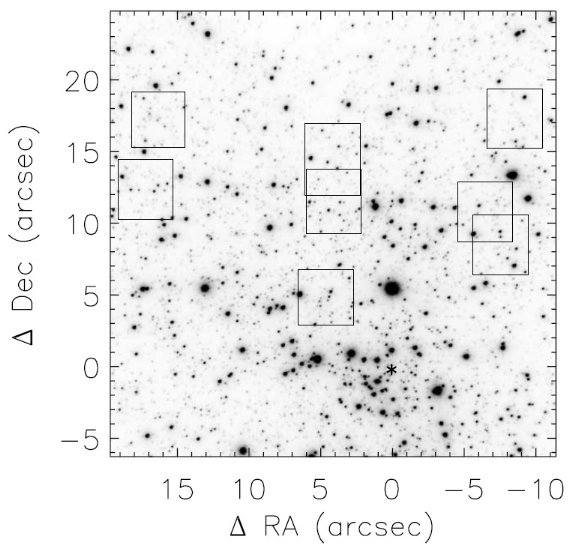

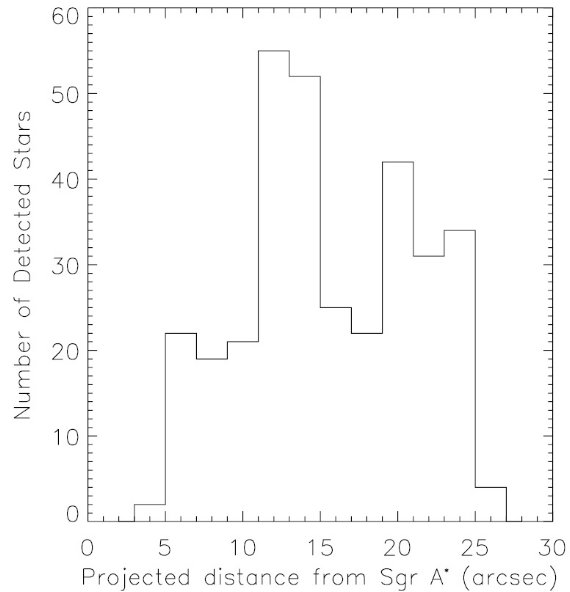

各フィールドは 50×100 mas ピクセルモード、つまり 0.2″ 分解能で、視野 4.2′×4.2ℙ、で観測を行った。 H, K バンドでの分解能は R = 1500 であった。図1には観測フィールドの 位置を示した。 図2には星位置の分布を示す。

(って、これ何だ? )

K スペクトル

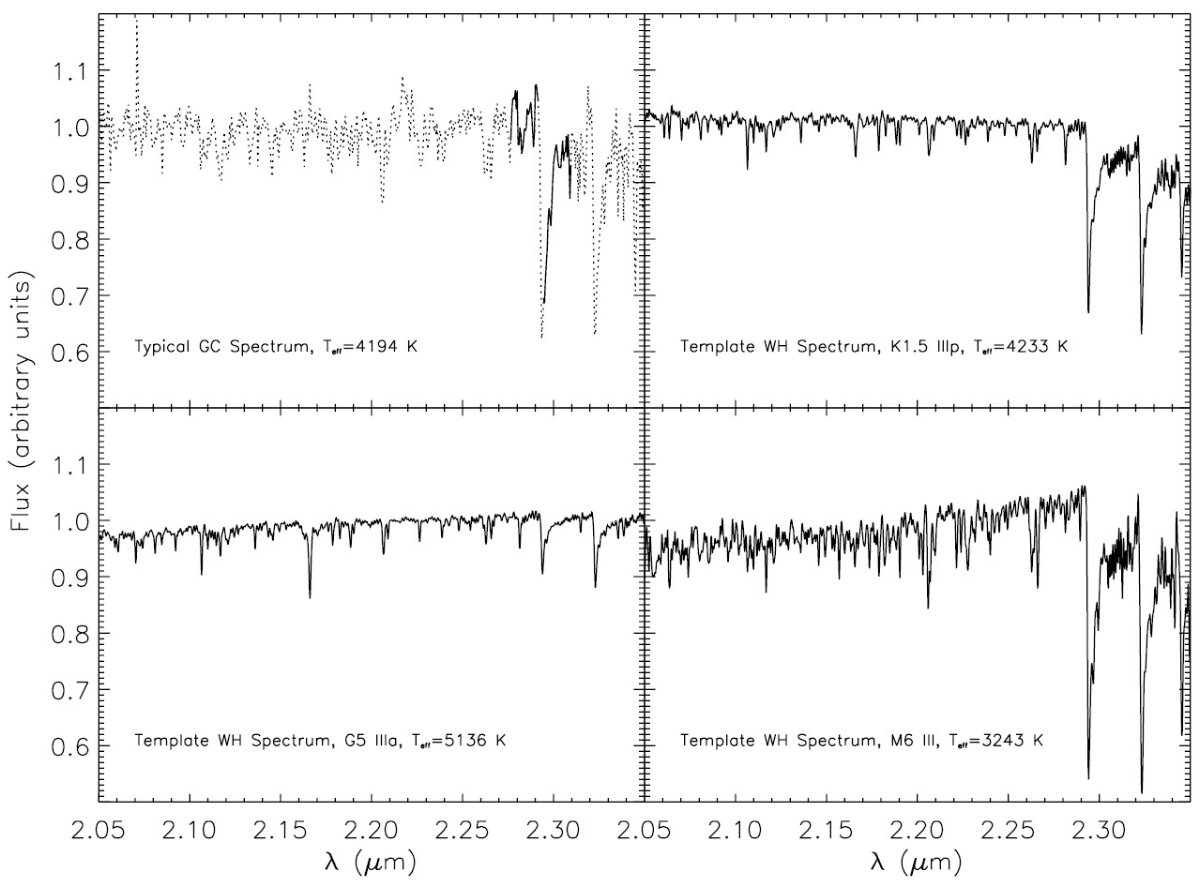

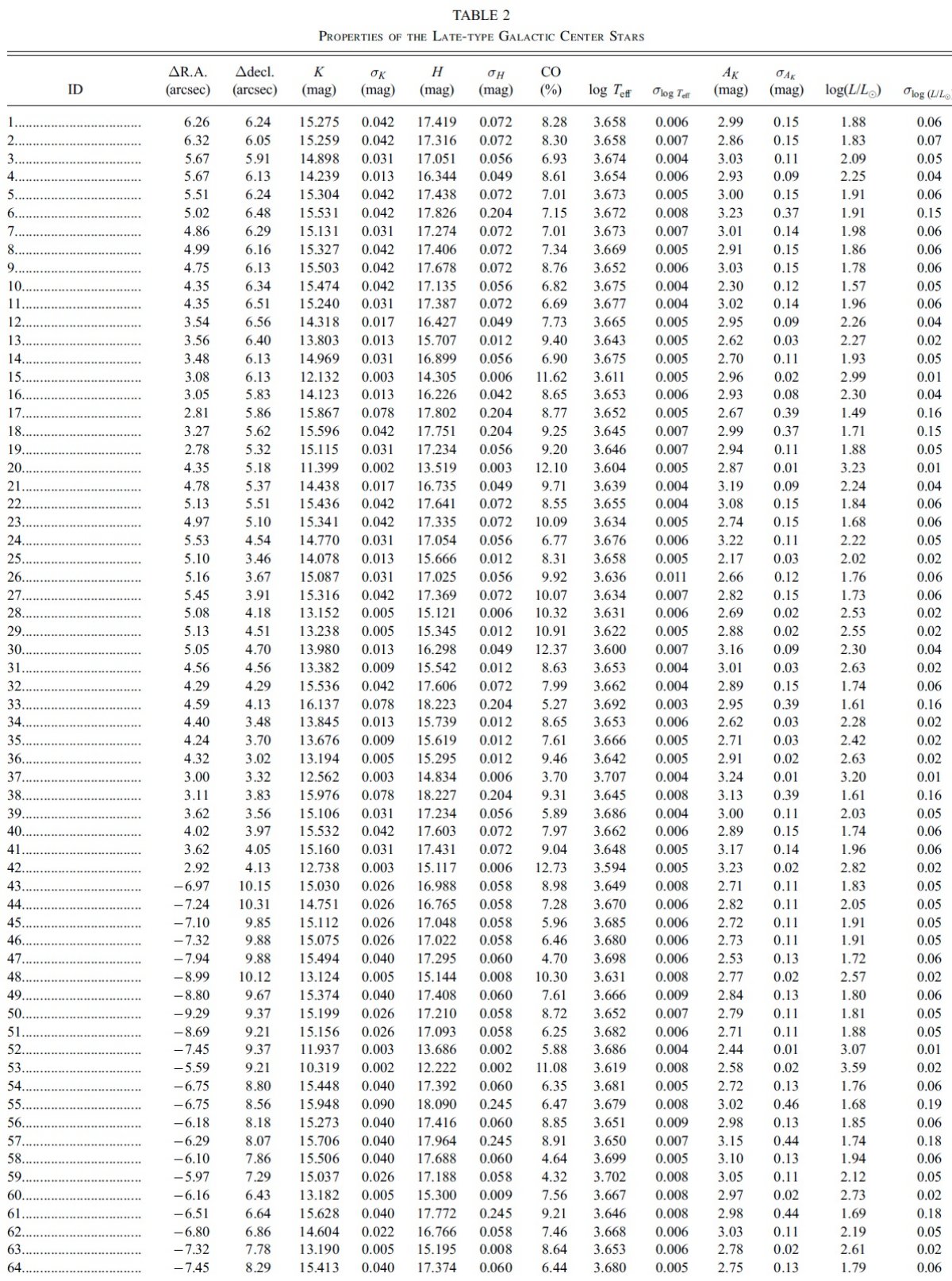

VLT 規格化スペクトルを Wallace、Hinkle 1997 や Kleinmann, Hall 1986 の規格化スペクトルと比較した例が図3に示してある。

図1.NaCo Ks モザイク。箱=SINFONI スペクトル観測箇所。アステリスク = Sgr A*.

12CO 2.2935 μm ν = 2 - 1 回転バンドヘッドを分類に利用する。 これは光度クラスが与えられば良い温度指標である ( Kleinmann, Hall 1986 )。この波長帯は、星雲輝線が少なく H, K-バンドの他の吸収を併用するより 信頼度が高いので、この吸収帯のみを使うことにする。Blum et al 1996b, 2003 と 異なり、 H, K バンドの H2O 吸収は有効温度決定には使用しない。という のは Ks > 10.3 の巨星のみを対象とするからである。超巨星や LPV のように 稀な天体は我々のサンプルには含まれない。

Blum の CO 指数

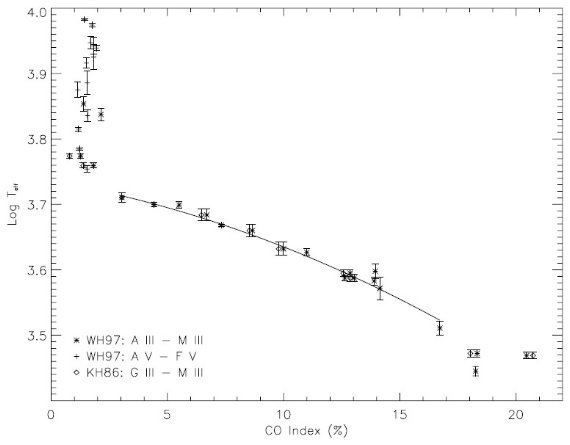

Te - 12CO 指数関係を定義するために、我々は Blum、Sellgren, DePoy 1996 で定義されている 12CO 指数を計算した。他の CO 指数、例えば Frogel et al 1978 ほどは知られていないが、彼らの指数は他の指数との 相関が良い。その上、近傍の連続光の小さな変動に対して鈍感である。というのは、 この方法は連続光へのフィットを要求しないからである。指数の定義は、

CO(%) = [(1 - Fband/Fcont)×100]

である。ここに、λ(band) = 2.302μm, λ(cont) = 2.284μm でバンド幅 = 0.015μm である。計算は Plum et al 1996 の通りにやったが、 彼らのスペクトルと違い、我々のは規格化されており、同一の指数は得られない。

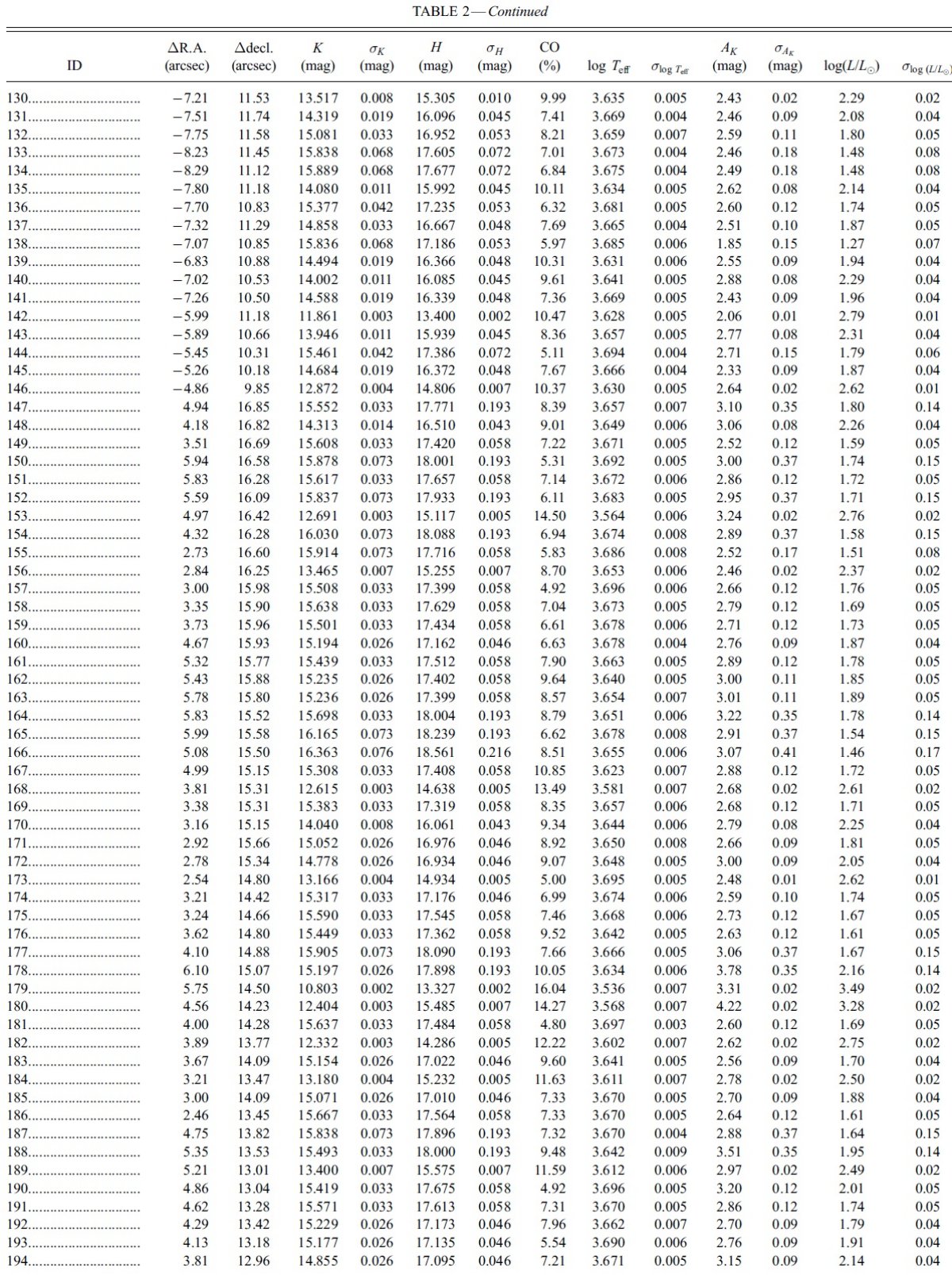

図2.図1にあるボックス内の星の Sgr A: 距離の分布。