| 元素組成とガイア距離の分かった post-AGB 星の SED 解析を行った。それら の HR 図をモデル AGB 進化経路と較べた。大部分は post-AGB 進化経路上に あったが、一つだけは post-HB 経路にある。 HR 図上のその位置は球状星団の AGB-manque=AGB不到達星と似る。 | Teff とメタル量が似た post-AGB 星に見られる s-元素超過分布の双峰性を調べた。 この双峰性はある光度の星はAGB 上で進化が奥まで進むので s-リッチになると 考えられていた。しかし、s-元素リッチと非リッチ天体は似た光度を持ち、つ まり同じ初期質量を持つ事が判った。初期質量とメタル量が同じでも、AGB 元素 形成過程は多様で、おそらく他のパラメター、例えば対流混合のあるなしなど、 に敏感に反応するのであろう。 |

|

AGB 元素生産 Sloan et al. 2008 は、ISM へ注入される固体物質の 90 % は AGBs からと した。 (そんな記述は見つからないが? ) また、 Kobayashi, Karakas, Lugaror (2020) が示すように、 AGBs は C, N の主要生産源であり、 Fe より重い星の半分は AGBs で作られる。 分光 AGBs、特にミラ型星は、 は分子線が邪魔し、かつ大気構造のモデル化が完全 でないため、分光解析が難しい。post-AGBs は高温で原子線が多く、組成解析に 向いている。したがって、 AGB 期の元素生成を調べるのに向いている。 |

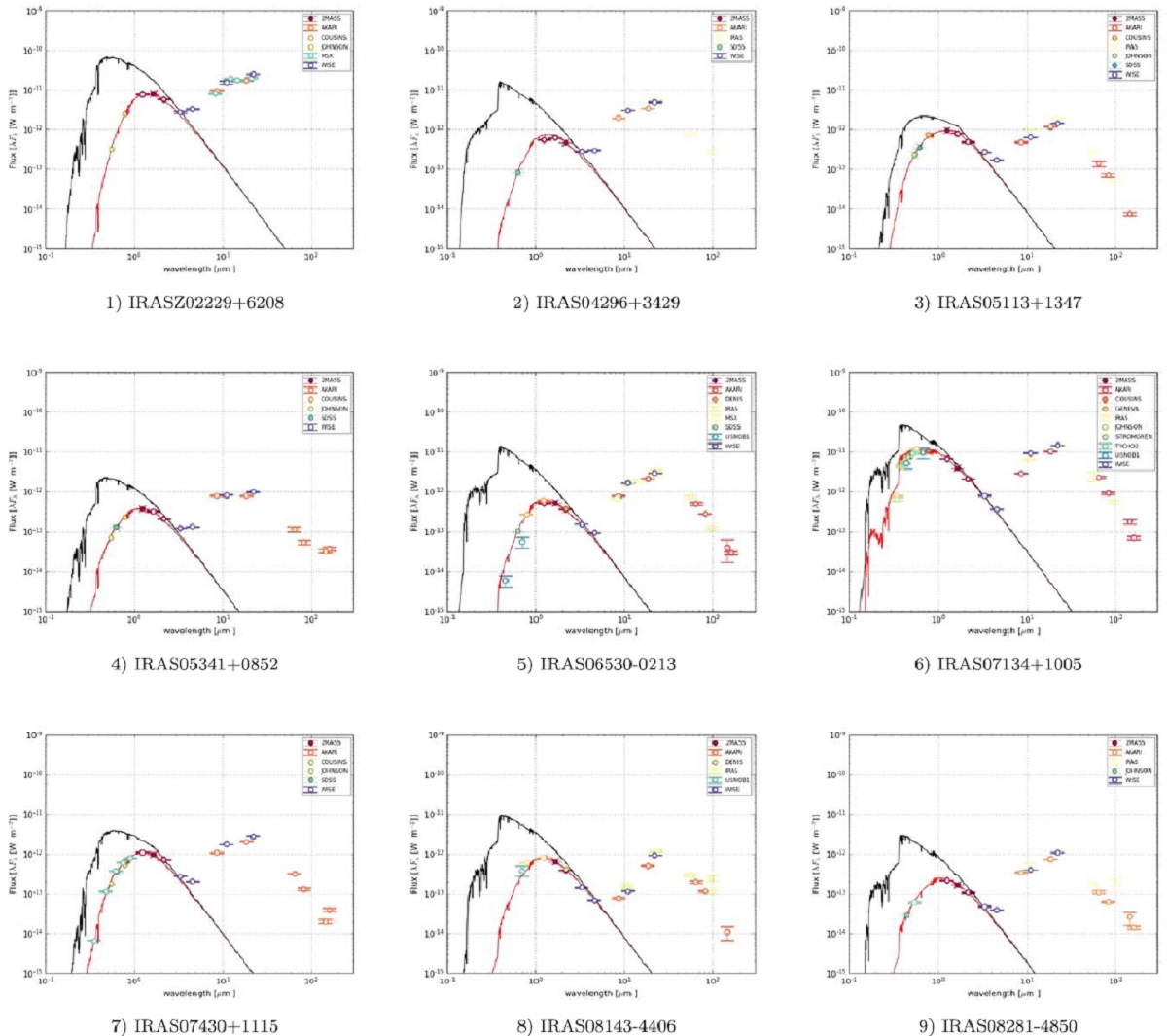

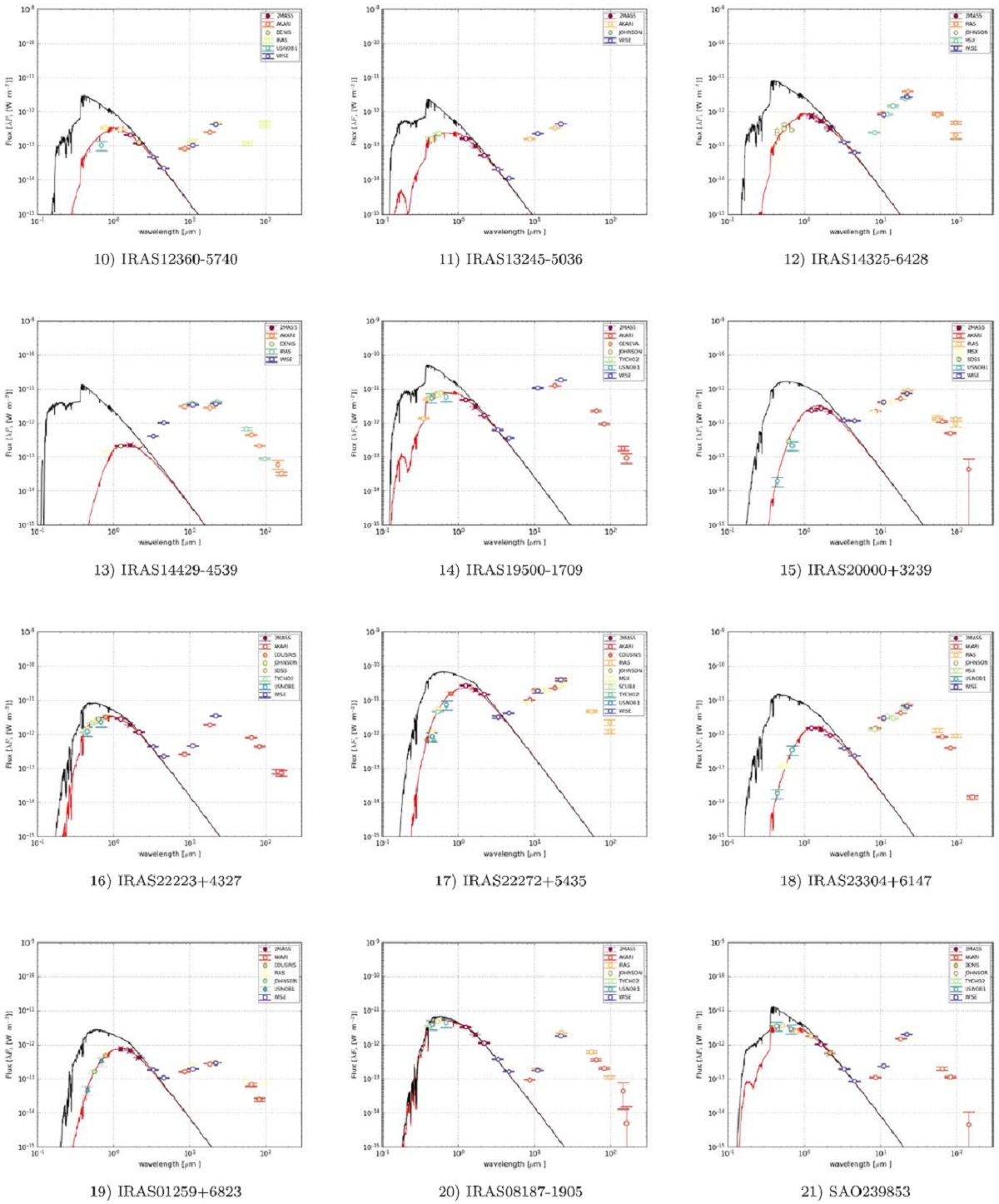

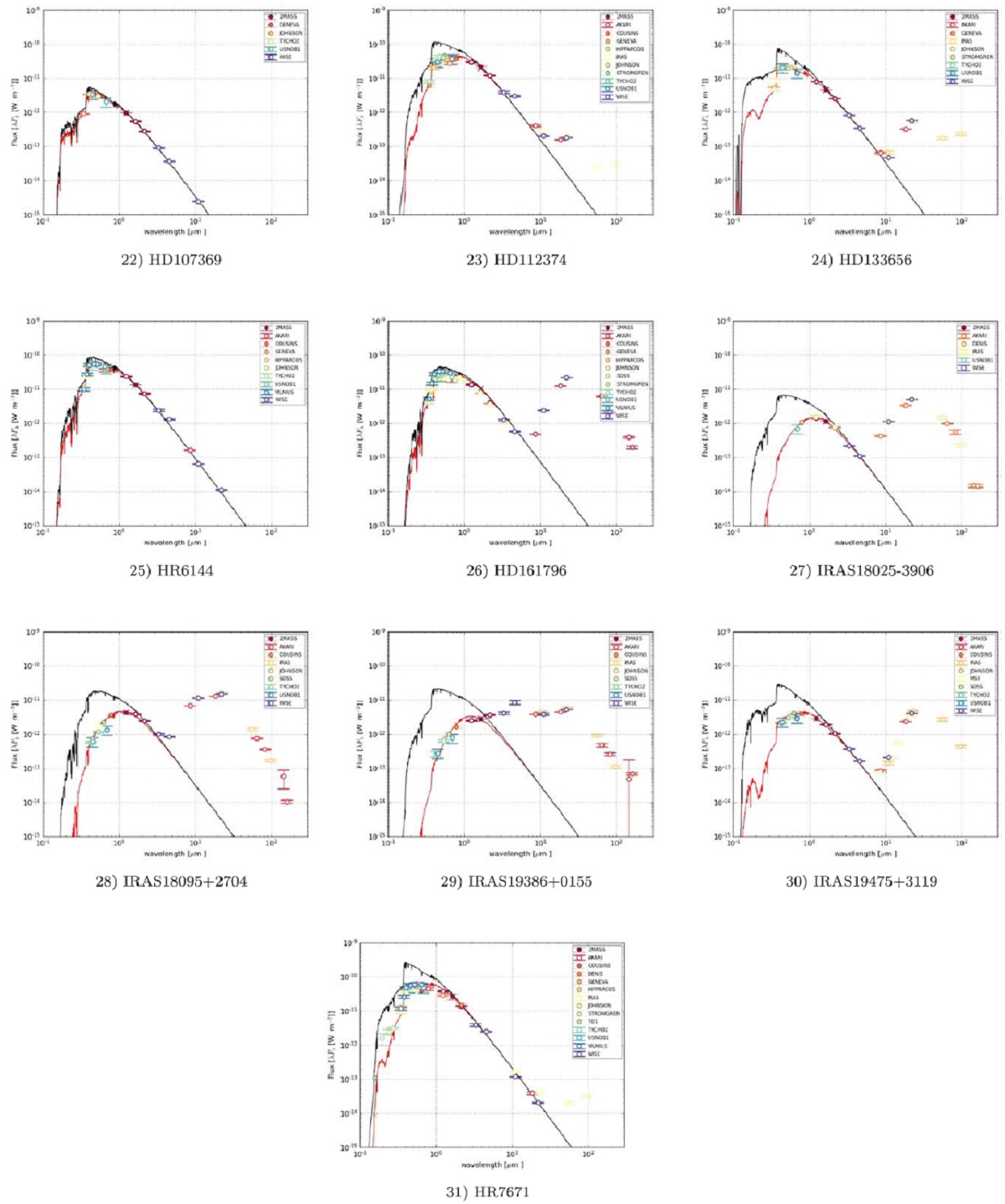

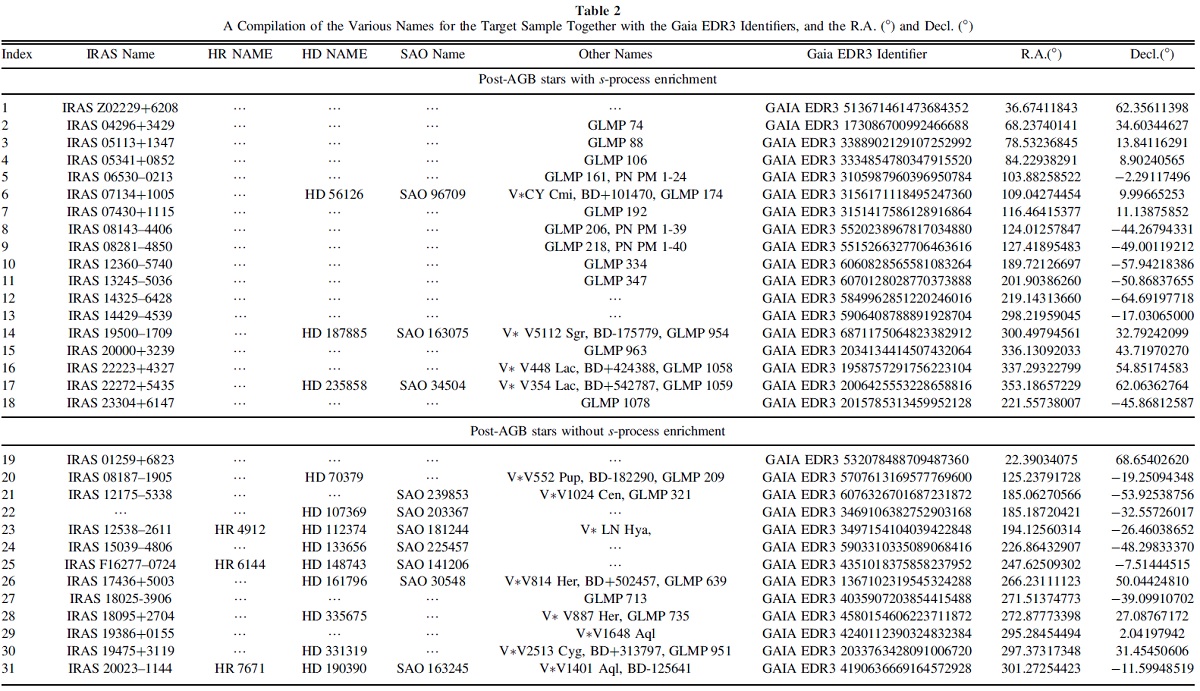

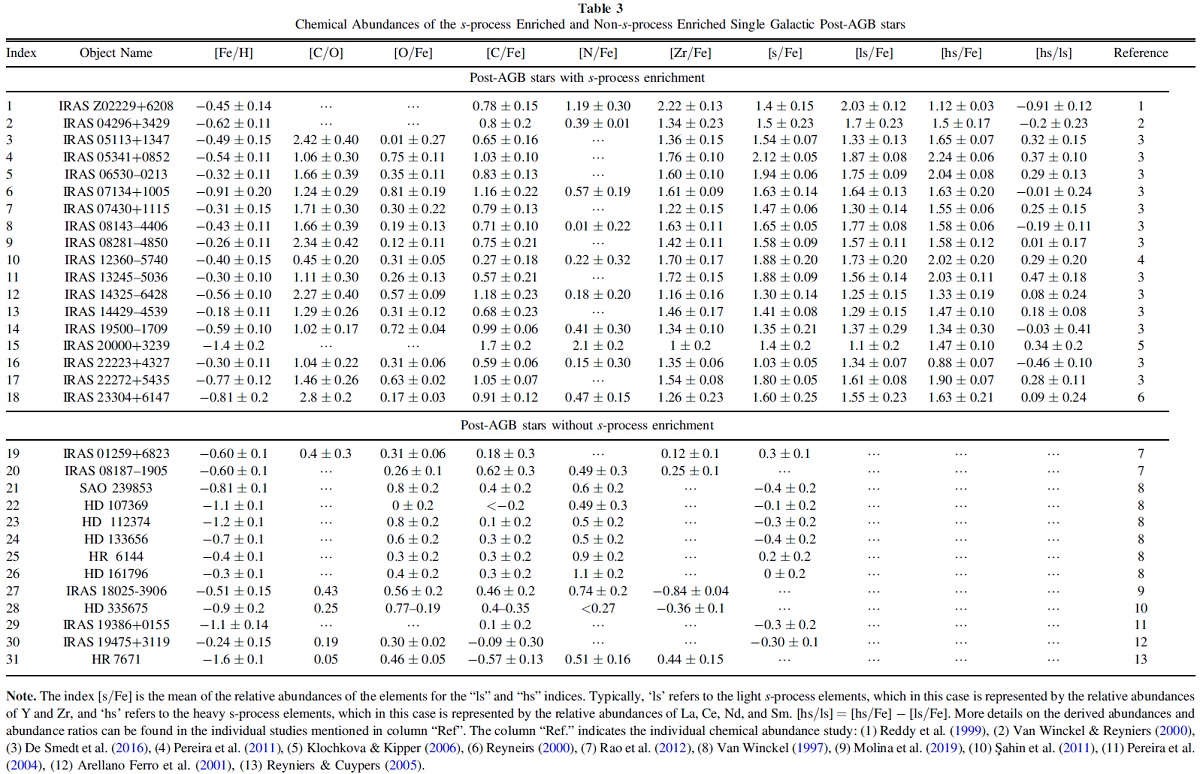

sheel と disk トルンカタログ Szczerba et al. (2007) には確からしい post-AGB 候補星として 391 星が載っている。 孤立 post-AGB 星("shell-sources")は双峰性 SED を持つ。一方連星 post- AGBs (disk-sources") は NIR に幅広の "onset" を持つ。これは連星系の円盤 中のダストからの放射と考えられる。孤立 post-AGBs は C, N, O と s-元素 の超過を示す。一方、連星 post-AGBs は欠乏元素を特徴とする。 |

|

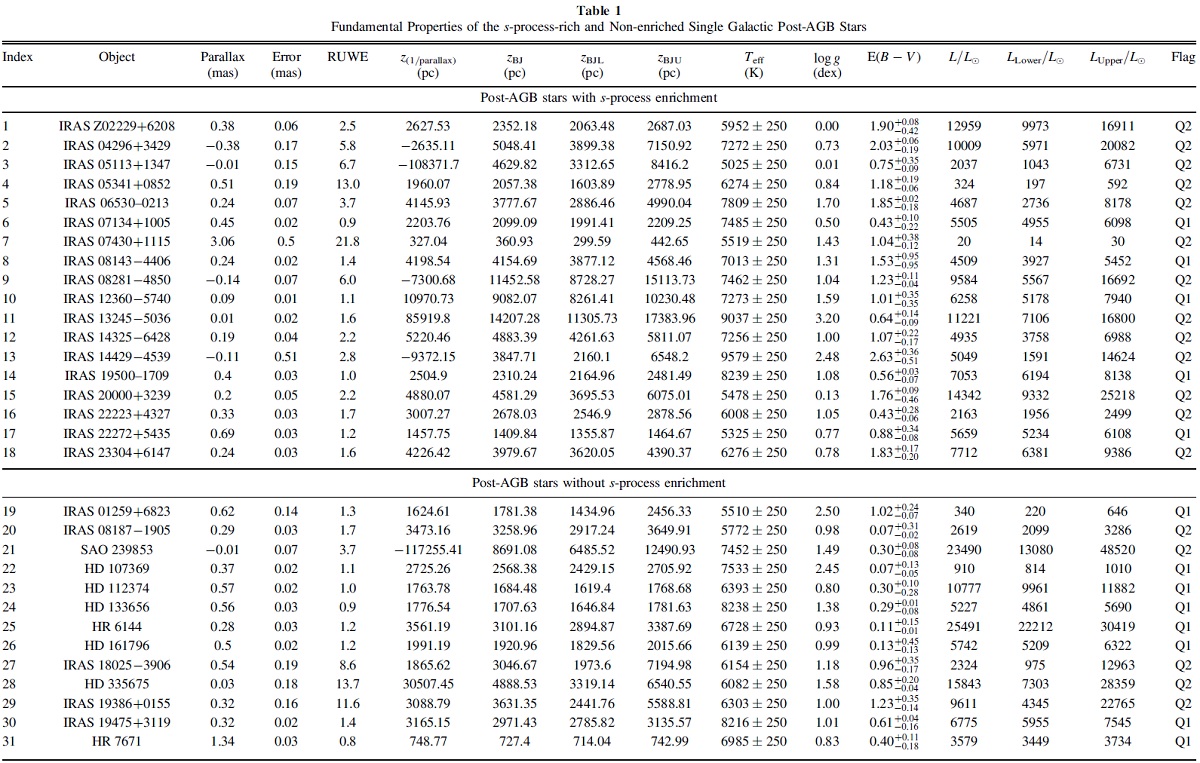

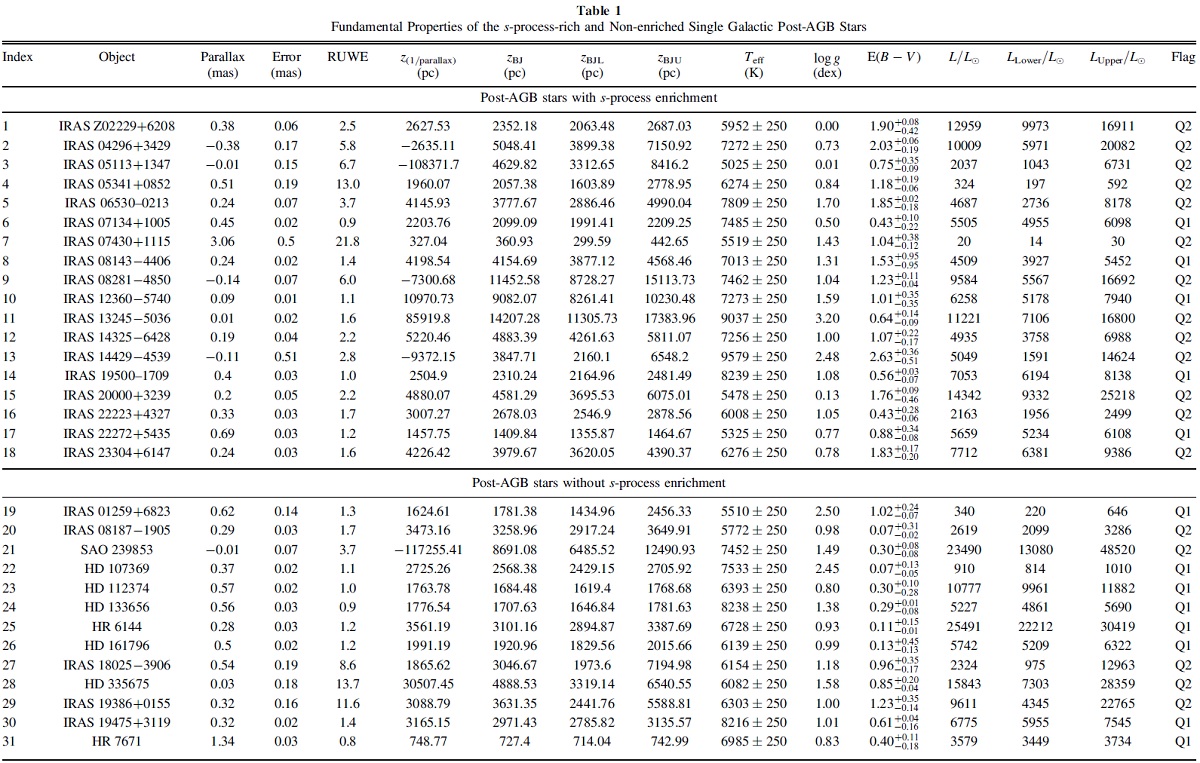

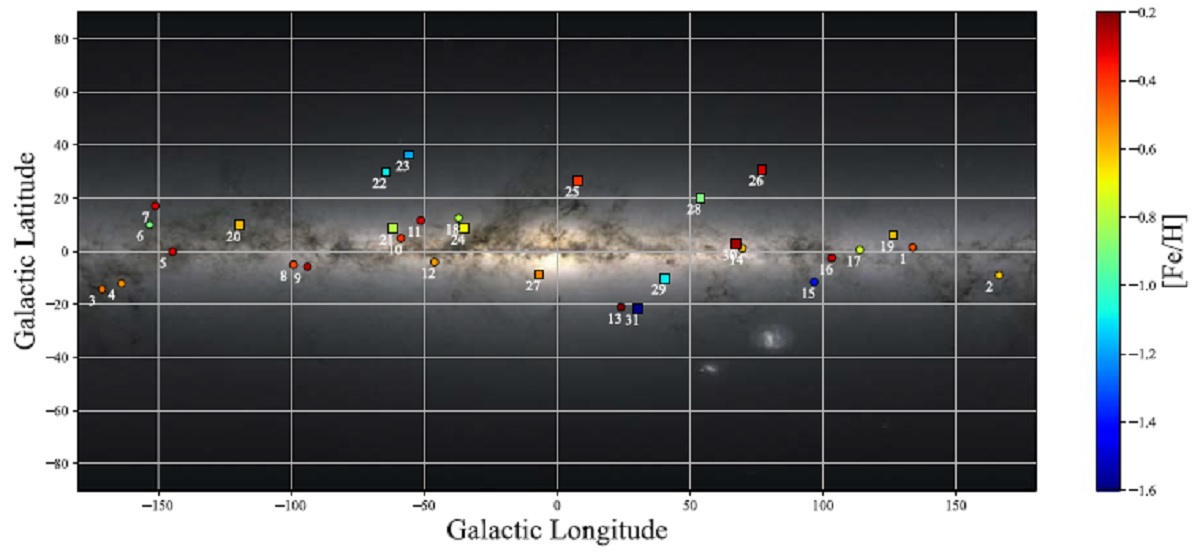

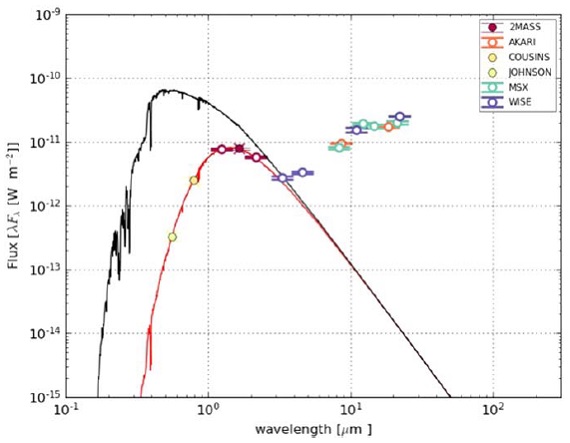

ガイア精度 Q1 =距離精度が良いもの、Q2 = それほどでもない、に分けた。 星間減光 星間と星周の赤化を加えた E(B-V) を求めたい。その為に表3にある恒星 パラメタ―を使った Kurucz 大気モデルを計算する。このモデルに赤化を 施し、観測 SED との差が最小となる赤化を求める。 (星周にも星間減光曲線を使うのか? しかし 変なことしてる割に図2のフィットはいいなあ。) 視線方向の全減光には Cardelli et al. (1989) の R = 3.1 星間減光曲線を適用した。星周減光が星間減光と異なる可能性はある。 しかしその問題はこの論文の範囲を越える。 |

図2.丸= s-リッチ post-AGB IRAS Z02229+6208 のSED. 黒実線=大気モデル。赤線=赤化モデル(E(B-V)=1.9) |

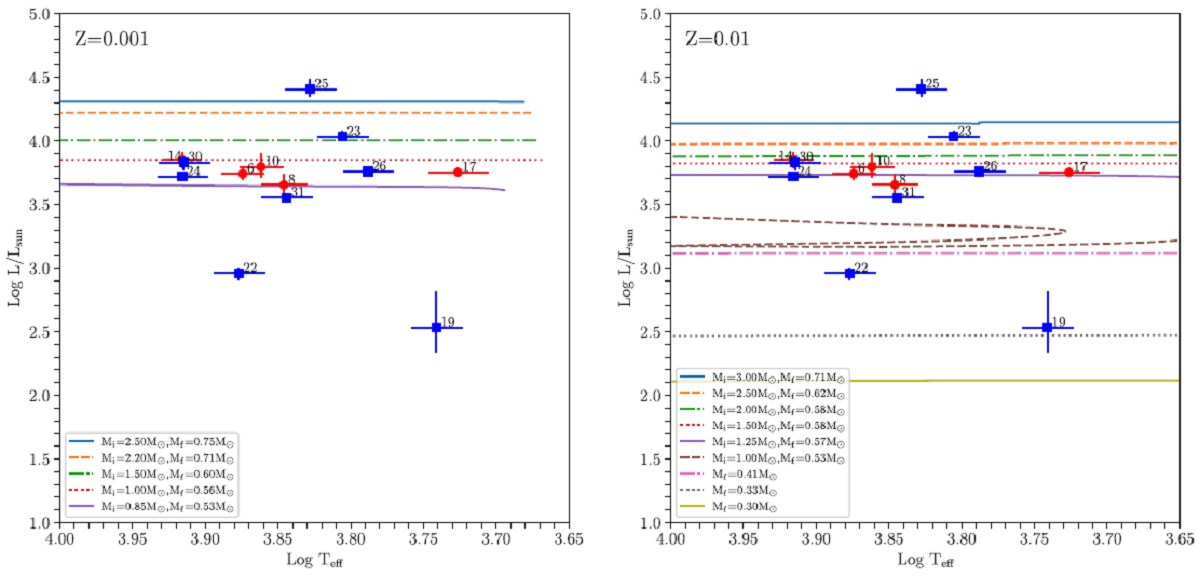

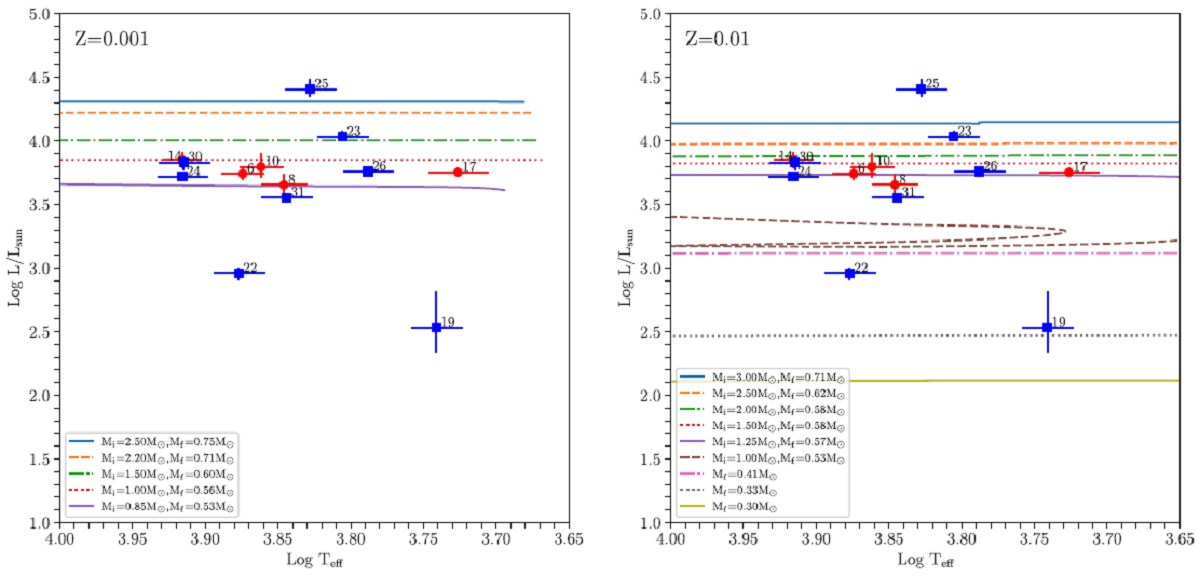

4.1.進化の性質Mi = 0.9 - 3 Mo図3に観測点とモデル進化経路を示す。大部分の星が最終質量 0.53 - 0.83 Mo 帯にあることが判る。これは初期質量 0.9 - 3.0 Mo に対応する。 Miller Bertolami (2016) 低光度、非 s-リッチ星 IRAS 01259+6823(#19) と HD 107369 (#22) は L < 1000 Lo であり、 AGB になっていない可能性がある。TRGB 光度は 2000 - 2500 Lo だからである。 (E-AGB から離れるのは? ) これは Kamath, Wood, Nie (2016) が調べた LMC のダスティな低光度 post-AGB 星と似ている。しかし、あちらは連星 系からの溢れ出しの可能性が高い。今回の星は孤立星らしい。 可能性としてはそれらは水平枝進化を終え、ヘリウムが中心部で枯渇した後に post-HB 進化経路を辿っているという筋がある。 |

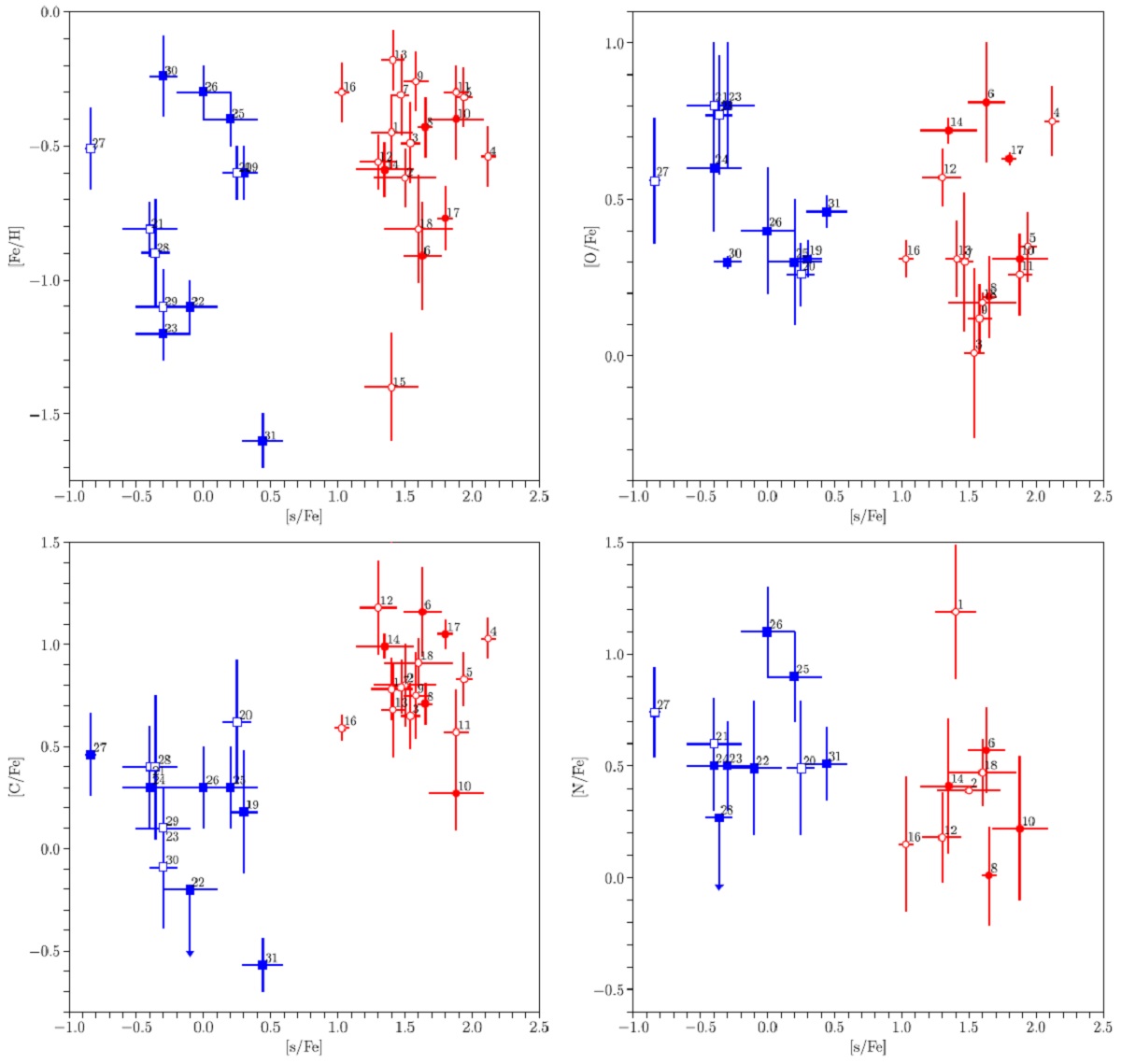

AGB-manque Greggio, Renzini 1990 は、もし HB 開始期に外層質量が数 (1/100) Mo し かないと、AGB に達せられず、HB 終了後収縮を開始することを見出し, AGB-manque 星と呼んだ。幾つかの球状星団, NGC 2419, NGC 2808 で HB の 青い側に見出される星に対応すると考えられる。それらは M < 1 Mo の星 でサンプル中最も高齢と考えられる。 4.2.元素組成の多様性光度と s-リッチに相関はない図3から明らかなように、s-リッチと非 s-リッチ星の間に光度の差はない。 これは、 s-超過分布の双峰性が光度=初期質量の違いによるという以前の説 に反する結果である。 [C/Fe] と s-リッチは相関 図4を見ると、「Fe/H] と[O/Fe] は s-リッチと相関しない。しかし、s-リッチの 大部分は [C/Fe] > 0.5 で、非 s-リッチは [C/Fe] ≤ 0.5 である。{N/Fe] に関しては s-リッチと弱い逆相関がある。 |