| RY Sgr は 1977 - 1978 に極小を示した。1979 - 1980 年の回復期に IUE による紫外分光観測が行われた。異なる時期であるが、 ほぼ同じ脈動位相での観測を比較して、この RCrB 星の減光が求められた。 | 減光の波長依存性は、半径 0.043 μm のグラファイト球の理論モデル、 から予想される減光曲線、および非晶質炭素煙で計測した減光 とほぼ同じである。 |

|

RY Sagittarii RY Sagittarii は第2に明るい R Coronae Borealis 型変光星である。 その上に、この星は可視振幅 0.5 等の脈動変光星でもある。 その UBV カラーは変光位相で大きく変化する。 Alexander et al (1972) 脈動周期は 39 日で、 1930 - 1970 年の間に周期減少が見られる (Pugach 1970). 1977 年末に星は減光を開始した。途中短期の回復があっ たが、 1978 年初めに第二の極小に達した。 Loreta-O'Keefe 仮説 Loreta 1934 と O'Keefe 1939 は R CrB 型星の不規則で急激な減光は 恒星大気で掲載された炭素粒の雲による遮光が原因であるという仮説を 提案した。 |

IUE観測 この仮説を検証するために、我々は IUE による 1800 - 3200 A 観測を実施した。グラファイト、炭素の共鳴吸収と散乱は粒子の大きさに 大きく左右される。そこで、フラックス変化をモニターして、粒子の サイズ、成分の変化を探れるであろう。 |

|

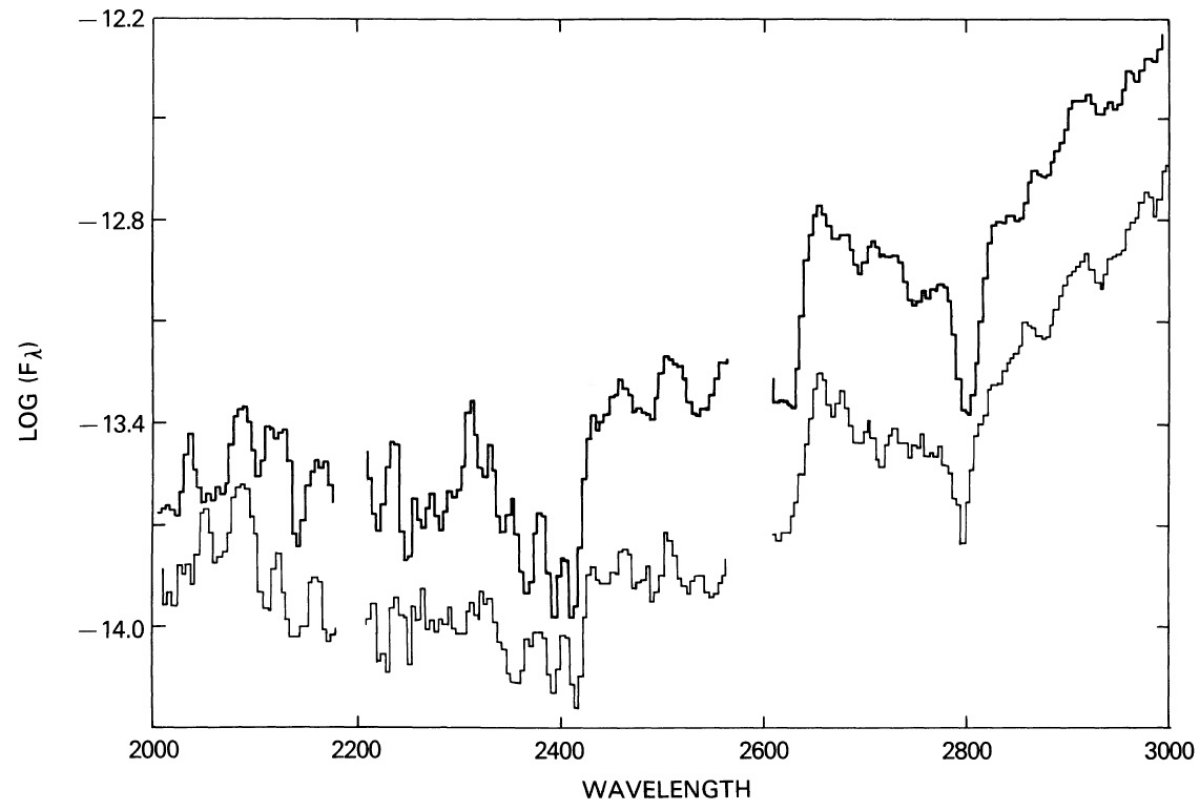

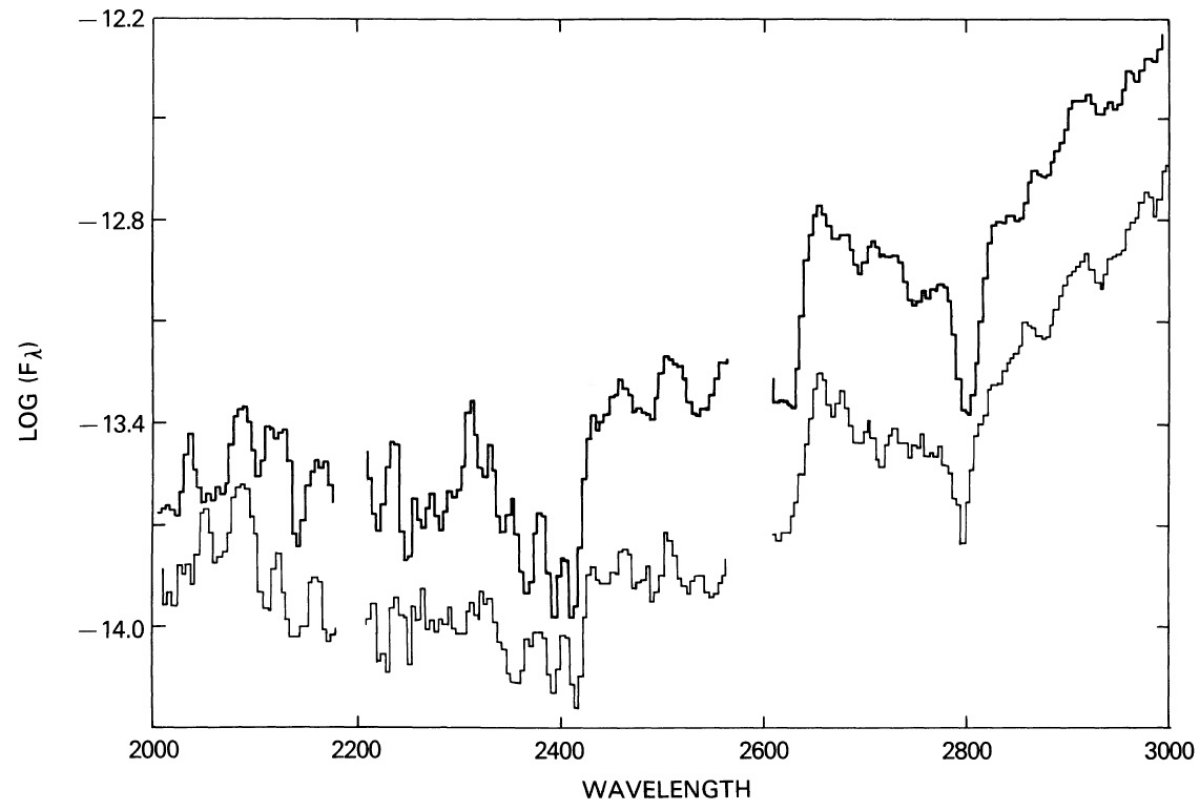

観測 IUE 観測は 1979 年 3 月から 1980 年 7 月まで続いた。この間 RY Sgr は mv = 7.9 mag から極大等級の少し下 6.6 mag まで回復して行った。図1にはその中から二つのサンプルを示す。 減光ペア 同じ脈動位相で撮られた二つの RY Sgr スペクトル間で割り算を行い、 UV 減光の変化を求めた。位相計算には Holm, Wu, Doherty 1981 の 38.373 d を用いたが、Pugach 1977 の 38.454 d でも結果に変わりは ない。測定には非線形性からのエラーを避けるため、 3300 - 2600, 2600 - 2000, 2000 - 1800 A 波長帯の公的部分を使用した。 |

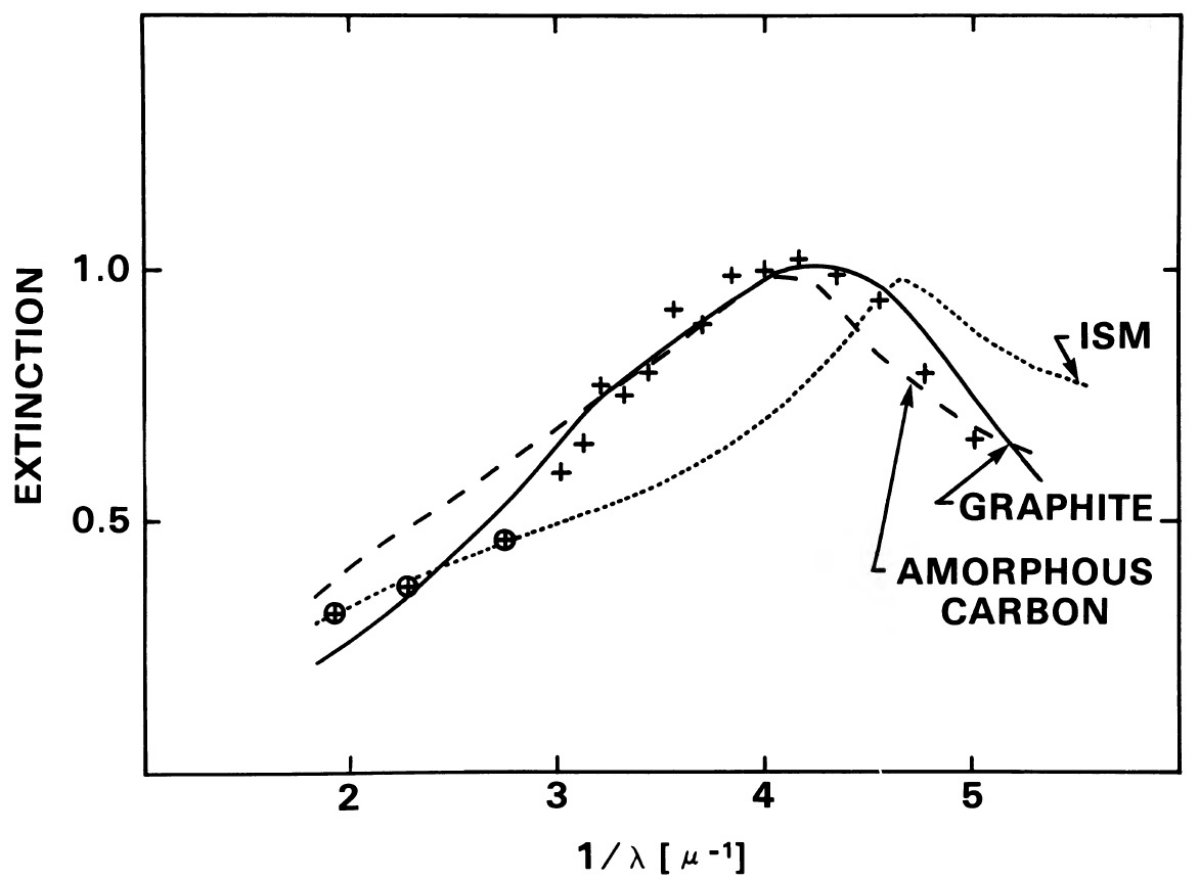

平均減光曲線 図2には平均減光曲線を示す。スペクトル比を調べると 2800, 2600, 2400 A の比は異常値を示した。これは Mg II, Fe II 輝線 又は吸収線の埋め立てによる効果で予期されていた。 |

|

RY Sgr 星周減光の特徴 RY Sgr 星周減光の主な特徴は 2400 - 2500 A 付近の巾 1600 A の強い極大 である。このピークは星間減光の 2200 A ピークと較べると、かなり太く、 また長波長側に位置する。このピーク位置は Greenstein (1981) が Abel 30 で見出したピーク位置に一致する。 グラファイト球モデル Gilra 1972 はグラファイトの吸収ピーク波長が粒径の増加、または球形か ら円盤への形状変化と共に長波長側に移ることを予言した。図2には Wichramasinghe 1973 による小さなグラファイト粒子の吸光断面積を示す。 観測へのベストフィットはグラファイト球、半径= 0.043±:0.006 μm で得られた。ガウス型やべき乗型のサイズ分布も試したが、単一サイズほどの フィットは達成されなかった。Wichramasinghe 1973 の計算を用いて、吸収曲線 と減光=吸収+散乱曲線を試したが、χ二乗値では減光は吸収の2倍よかった。 Mathis 1972 は星周雲からの減光には観測ビーム内に混入する散乱光の効果が 効くことを指摘した。彼の式 (9) は球対称分布の場合の星本体と散乱光の合わ さった輻射を与えている。光学的深さが小さい極限でこの表式は吸収のみとなり、 中間光学的深さのケースでは、有効減光の波長依存性は吸収と減光の中間だが、 吸収の波長依存性の方に近いままである。我々の観測結果が総減光曲線に近い ことは、球対称分布でないことを意味する。 |

炭素煙測定 Stephens 1980 は非晶質炭素煙の紫外測定を行った。図2には彼の測定結果を 示す。煙粒子の平均サイズは 0.013 μm である。 可視減光 λ-1 ≤ 3 で減光は炭素煙の測定にもグラファイト球 モデル計算にも合わない。 吸収線と輝線の効果 吸収線や輝線が減光の導出に影響している可能性もある。 |

| RY Sgr の増光期に撮った IUE 低分散スペクトルを用いて、星周減光曲線を 求めた。2400 - 2500 A に FWHM = 1600 A のピークが特徴である。 紫外減光は 0.043 μm グラファイト球、または非晶質炭素煙でかなり良く フィットされる。 | 減光曲線は吸収線あるいは輝線の効果で歪められているかも知れない。 Mg II と Fe II の共鳴輝線の存在を示す証拠もある。 SY Sgr が極大レベルに達した後のスペクトルを撮り今後さらに調べる。 |