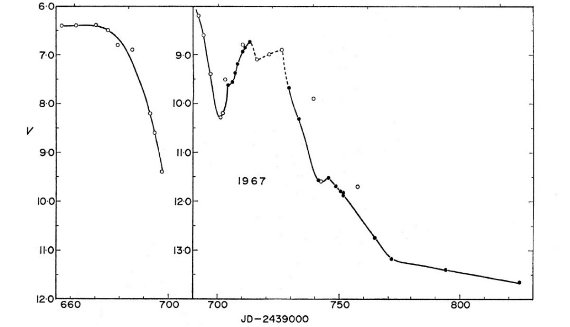

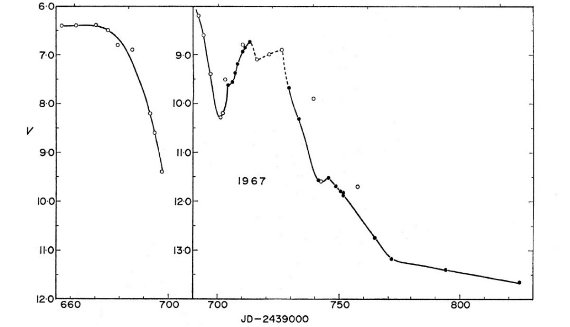

図1.1967 年の V 変光曲線。白丸= de Kock の可視観測。 黒丸=測光観測。V 極大と極小予想期は図の上に示す。(見当たらない?) 縦軸メモリが右と左でずれていることに注意。

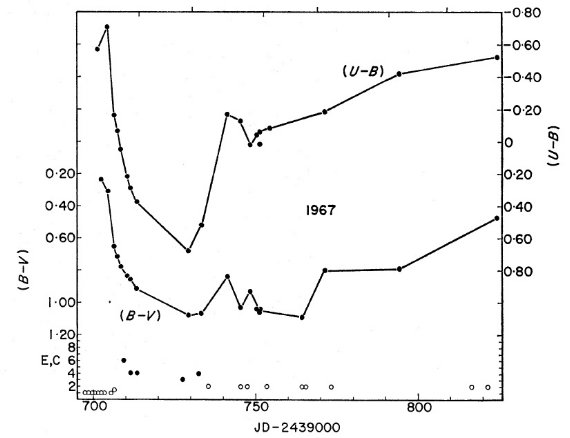

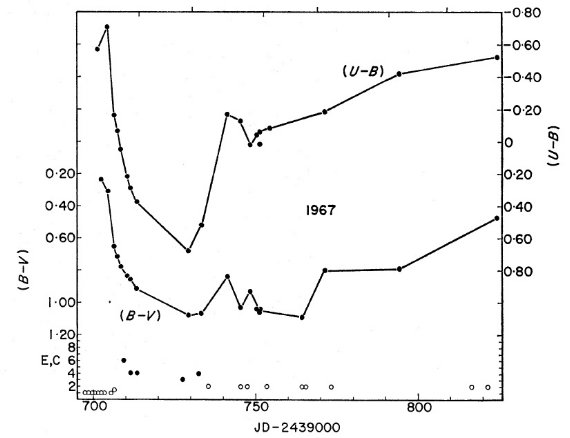

図2.1967 年の (U-B), (B-V) 変化。一番下はスペクトル型で、白丸= 輝線型。黒丸=吸収線型。

| 1967 - 1970 年の RY Sgr 観測の結果を報告する。この間には初めに急速な 光度落下があり、続いて緩やかな回復と極大光度到達が起きた。382 本の輝線 とCN- の b−f スペクトルに起因する連続光が初めの光度落下期に 見えた。これら彩層輝線スペクトルの時間変化は励起度の低下と自己吸収の 減少を示す。彩層の低下タイムは 22 日であった。光球輻射の初期減光タイム は 5 日かそれ以下であった。[FeII] 輝線の不在から、衝突励起が支配的と するなら、輝線領域の密度は 1014 atoms cm-3 以上 と推定される。減光期にシェル速度は 200 km/s の CaII 輝線が見えた。 | 増光期と極大期には可視等級とカラーは ΔV = 0.5 mag, Δ(B-V) = 0.3 mag, &Delta:(U-B) = 0.5 mag、周期 38.6 日の滑らかな変動を示す。 同様の周期性は視線速度 Δv = 30 km/s でも見え、RY Sgr は RCrB 星 であると同時に脈動変光星でもあることが判った。増光期のある時期には星 のスペクトルは極大期と同じで正常であるが、星の等級は暗く、カラーは 赤かった。Lee, Feast の赤-赤外観測と合わせると、星周減光が起きている と考えられる。Av/E(B-V) = 4.3, E(U-B)/E(B-V) = 1.3 が星周シェルに対し て導かれた。増光期中の光度低下に続いて異常なスペクトルとカラーが観測 された。それらは明らかに、光球吸収線が彩層輝線で埋められた結果である。 この現象の主原因は光球輻射光の減少で、それは新しいダスト層が光球付近に 形成されたためであろう。シェル吸収線 CaII, NaI のずれた速度がこの時期に 観測された。RY Sgr の脈動は概して言えば Trimble のヘリウム星振動モデル と合う。 |

|

RCrB 星とは RCrB 星は水素欠乏、ヘリウムリッチの星で、 大部分の時間を極大光度付近にあり、時々 0.5 mag から 7 mag 以上の光度落下を示す。落下時期は不規則である。R CrB と RY Sgr は中でも 明るい二つである。Searle 1961, Danziger 1965 の研究からこの二つの物理 パラメタ―は良く似ていることが判った。それらは晩期 F 型超巨星と似るが、 C/H = 25, (C/Fe) = (C/Fe)sol である。光度は不明である。LMC 内の RCrB 星 W Men は Mv = -5.1 である。空間速度、密度分布から古い円盤種族に 属しおそらく主系列質量は 1 Mo 程度、稀にしか見つからないことから、 速度の速い進化段階の天体と考えられる。 炭素雲 I この論文で詳説する減光と赤化が雲の存在を示す。 炭素雲 II 暗くなると赤外超過が起きる。輻射等級はほぼ一定ではないか? |

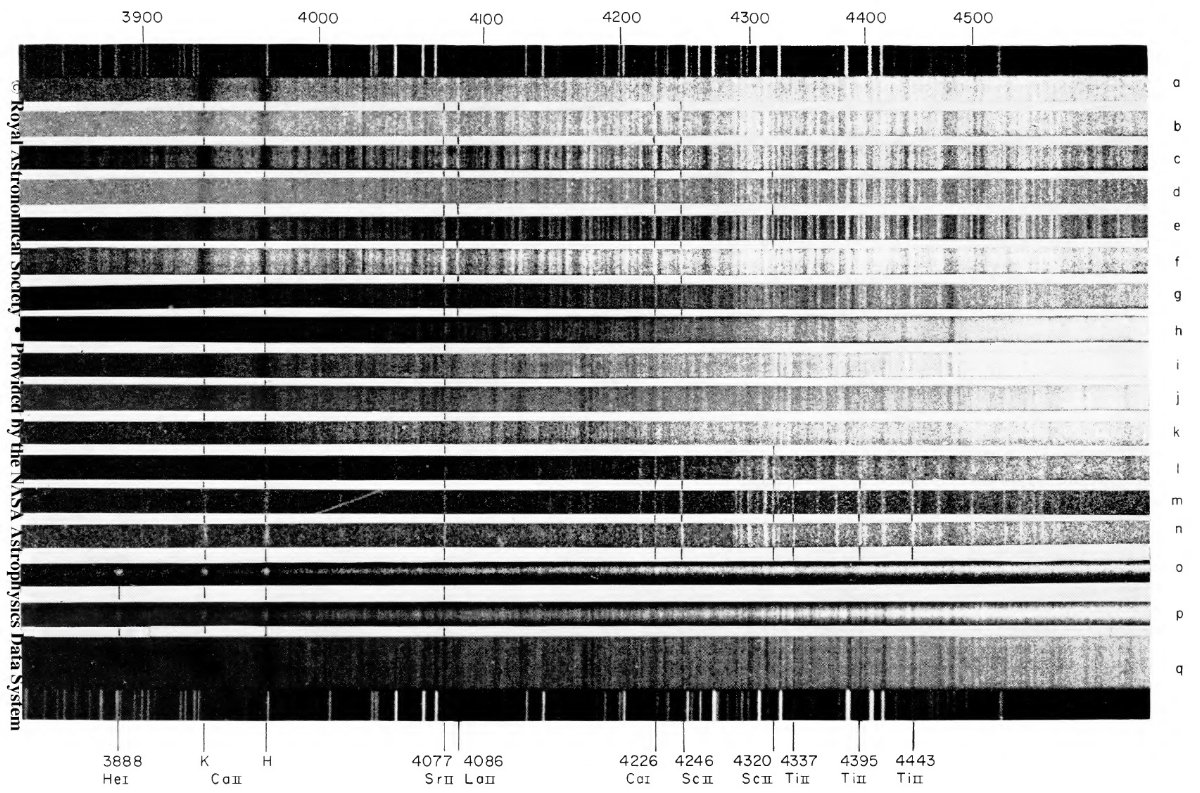

減光期スペクトル Herbig 1949 は 1948 - 1949 極小期のスペクトルから He I 3888 A と CN ヴァイオレットシステム輝線を発見した。 Payne-Gaposchkin 1963 は 1960 極小期のスペクトルから、輝線発生領域は通常の光球よりも温度が 少し低く、圧力は大幅に低いことを見出した。彼女はそこを彩層と呼んだ。 輝線には二つのグループがある。一つは細い 電離メタル線で、強い Fe II 線を含む。 もう一つは Δv = 340 km/s の太い Ca II の H, K 線と He I 3888 A 線で、Fe II は非常に弱く主に Ti II で 占められる。 分光、測光の継続観測 de Kock は長期にわたり RY Sgr の可視観測を行ってきた。 彼の観測 de Kock (1969) は 1967 Jul に RY Sgr の減光が始まったことを示す。このニュースを 得て、ラドクリフ天文台に置いて継続観測が開始された。 観測は非常に深い極小 V = 13.6, ΔV = 7 mag を含み、その後の 増光をカバーする。 |

|

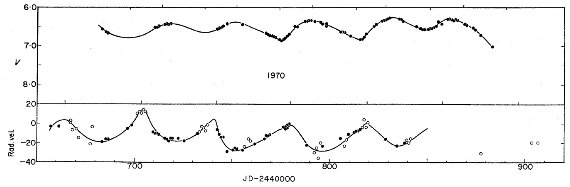

分光・測光観測 分光観測はラドクリフ天文台 74 インチ鏡で行われた。観測パラメタ― は表1に示す。UBV 測光は 74 インチとケープタウン 40 インチ、 ヨハネスブルグのリパブリック天文台 20 インチで行われた。 分光観測のスペック等の情報は表1にまとめた。表2には UBV 観測の まとめを載せた。ざっと言うと、減光期は時間変化する輝線スペクトルが 特徴である。減光、増光のどちらにも高速の吸収線シェルが現れる。 図1−8には測光観測のプロットを示す。 |

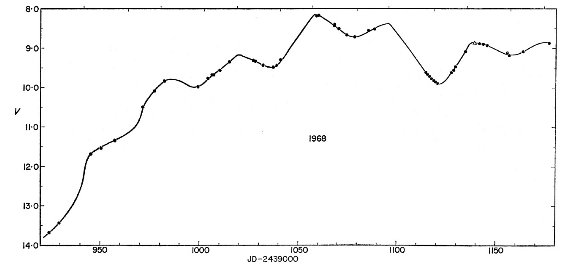

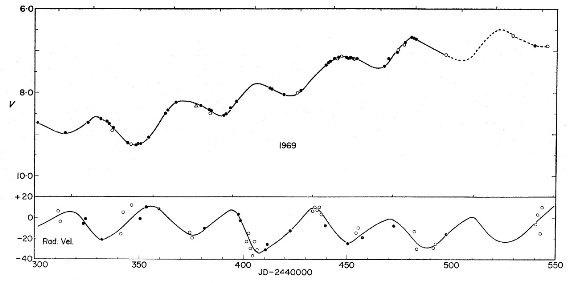

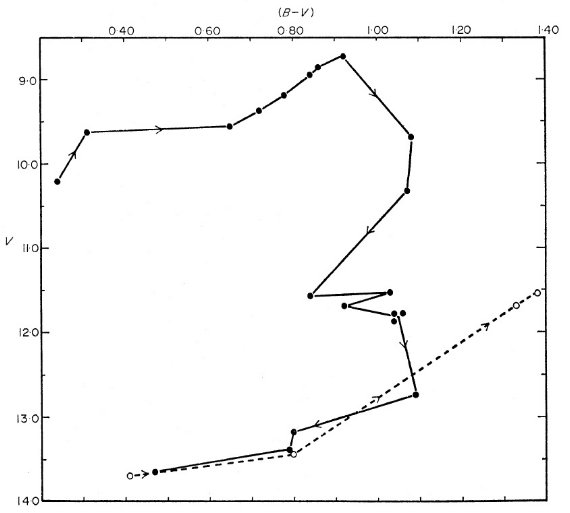

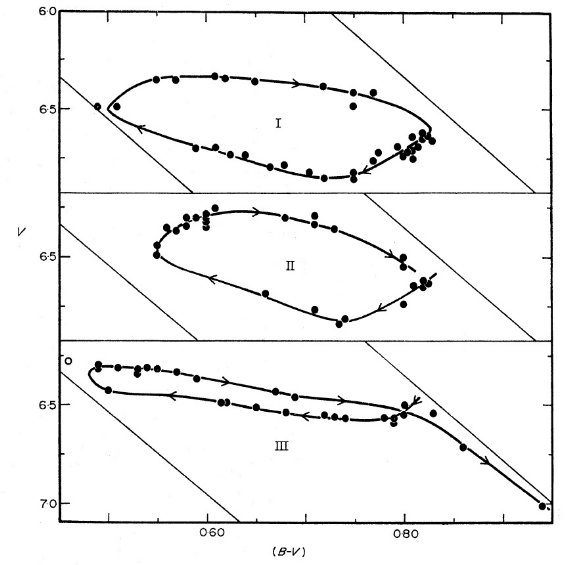

V 変光 図 1, 3, 5, 7 の V 変光曲線は JD 2439675 に V = 6.5 の極大状態から 急落が始まり、色々細かい構造を経て、JD 2439824 に 13.6 mag まで落ちた ことを示す。その後の増光は 1968、1969 年の間続き、1970 年の JD 2440883 で極大光度に達したようだ。これら、増光の全期間を 通じて、39 d の変光が重なっている。 |

図1.1967 年の V 変光曲線。白丸= de Kock の可視観測。 黒丸=測光観測。V 極大と極小予想期は図の上に示す。(見当たらない?) 縦軸メモリが右と左でずれていることに注意。 |

図2.1967 年の (U-B), (B-V) 変化。一番下はスペクトル型で、白丸= 輝線型。黒丸=吸収線型。 |

図3.1968 年の V 変光曲線。三角= Lee, Feast 1969。 |

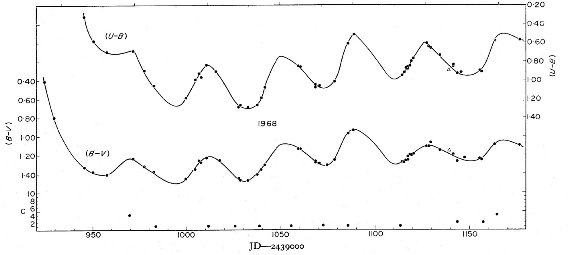

図4.1968 年の (U-B), (B-V) 変化。三角= Lee, Feast 1969。 一番下の黒丸は吸収線型スペクトルを示す。 |

図5.1969 年の V 変光曲線と速度変化。 白丸= Eggen 1970. 三角= Lee, Feast 1969。 |

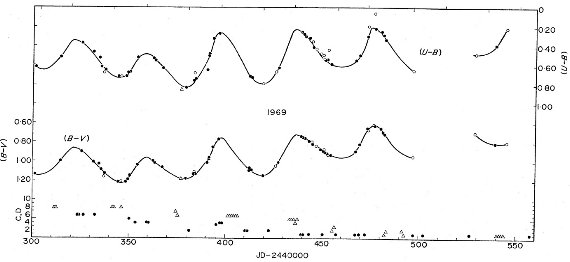

図6.1969 年の (U-B), (B-V) 変化。三角= Lee, Feast 1969。 白丸= Eggen 1970.下の黒丸=吸収線型。三角= "D" 型。 |

図7.1970 年の V 変光曲線と速度変化。 |

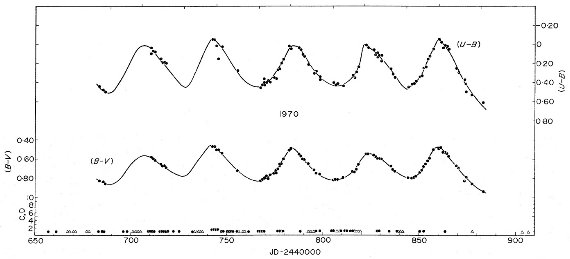

図8.1970 年の (U-B), (B-V) 変化。下の黒丸=吸収線型。三角= "D" 型。 |

|

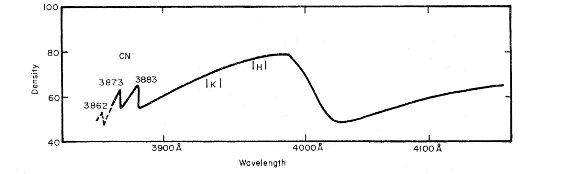

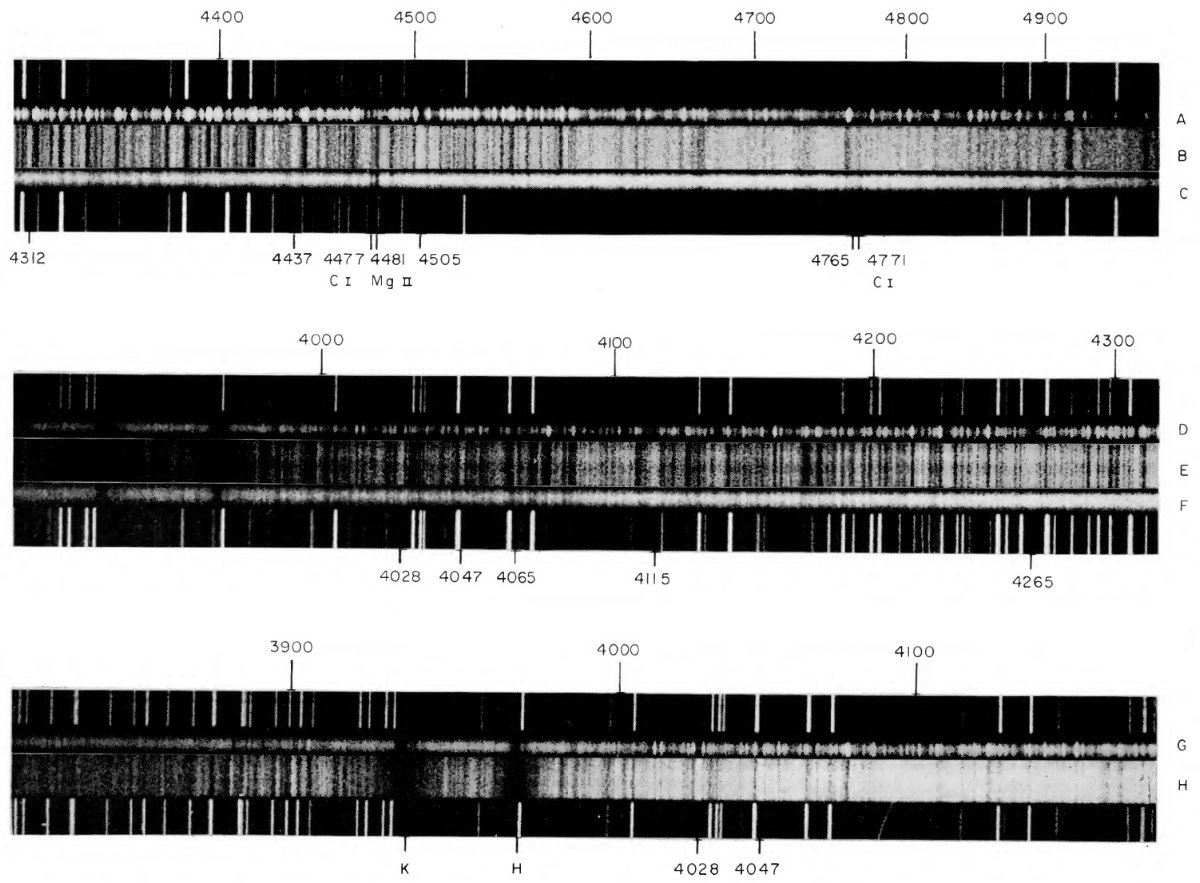

(a) 輝線の多いスペクトル (E1) 1967 年に得た最初のスペクトル E1 は多数の輝線が連続光に重なっている。 (輝線/連続光)比は時間とともに変化する。この比が最も強かったのは 最初の光度急落の底、V=10.3, JD2439700 である。乾板1の N9 がその時の ものである。N14 V=9.6, JD 2439705 はコブに向かう鋭い増光期のもので N9 と似る。 表3に輝線の波長を載せる。表4には同定された元素リストを示す。 輝線は主に第1回電離のメタルで、バルマー線は見えない。スペクトルの 全体の様子は極大期のスペクトル吸収線を輝線に置き換えたものに 似る。 (b) JD 2439700 λ>4000A 連続光 乾板1には 4700 A 付近に連続光が存在することが容易に見える。これらは 星の連続光であろう。残念ながら吸収線が同定されないので、このことを 確定できない。 CI 4771 A は輝線で見えないが吸収線でも見えない。多分、 この弱い輝線でさえも吸収線を埋めるには十分なのだろう。輝線/連続の 比が N9 より弱い N14 では CI4771 が浅い吸収として見えるのはこの仮説 に合う。ただし、気を付けないといけないのは短波長側では一見連続光に見える のは輝線の集まりであることだ。これは、 N9 が極大期吸収スペクトルの 反転像になっていることからも分かる。 (c) JD2439700 λ<4000A 連続光と輝線 N9 は λ<4000A で急に上がる。鋭い"シェル" CaII 成分が現れる。 図9にそれを示す。3880 A には CN バイオレットシステムのバンドヘッドが 見える。この連続光の説明として尤もらしいのはそこに付加的な連続光放射 があることである。候補としては、CNのf−b放射がある。Feast 1969 は CN + e = CN- + hν という過程を考えた。 |

図9.N9 スペクトルを平滑化した。λ < 4000 A は 輝線による擬連続光である。 JD2439700 の吸収スペクトル (i) シェル吸収の H, K 線 JD2439700 の H, K 線は極大期に比べ弱く、細い。複数成分が見られる。 この構造は表1の N9 に簡単に述べられている。 (ii) λ < 3900 A の吸収線スペクトル 多数の吸収線や窪みが見えるが、解釈は困難。 |

|

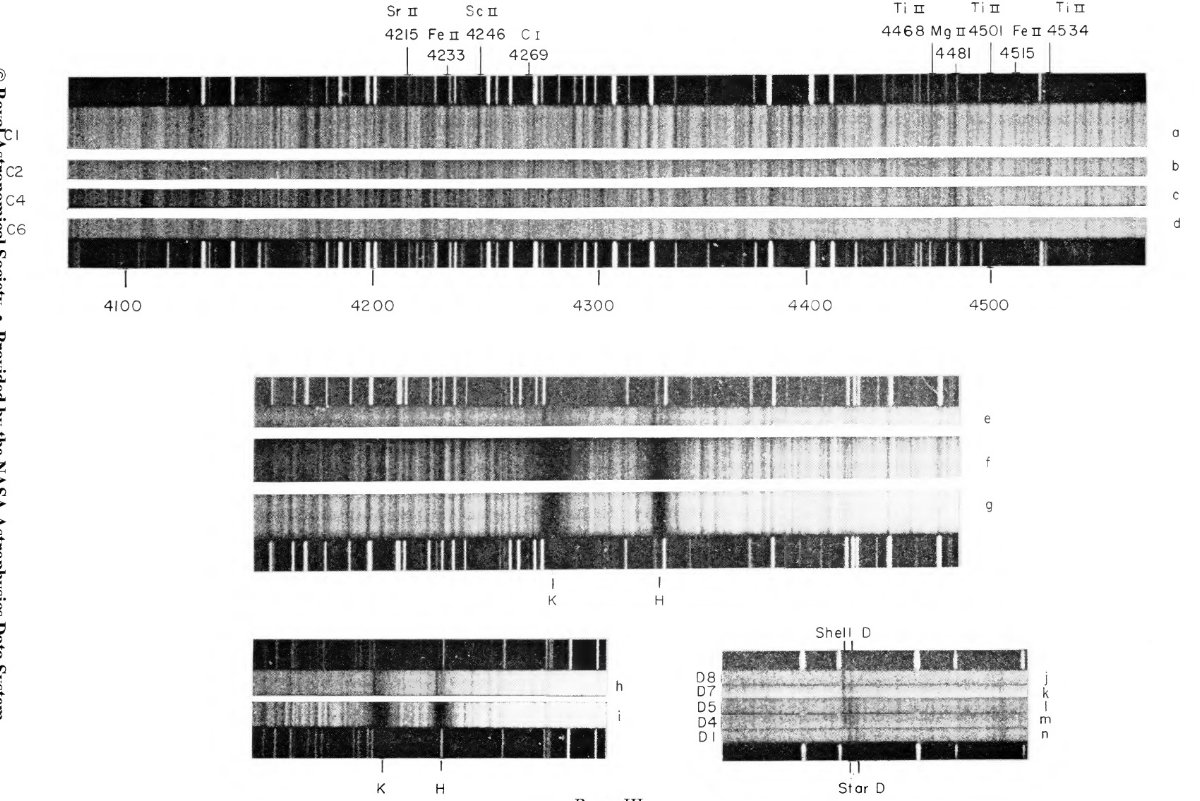

最初の急落 変光曲線は最初の急落後 JD2439701 に V 10.3 の底に達し、 そこからコブに上がり、最後に JD2439824 V13.6 の大底に着いた。 この期間のスペクトル変化は乾板2の Cd スペクトルに示される。 II(c) スペクトルは第3章で議論し乾板 I に示した輝線豊富な E1 に対応し ている。RY Sgr が最初 JD2439697 に観測された時、 E1 が得られた。 その時、多分恒星大気の、連続光はかなり強かった。連続光は急速に弱くなって いった。コブのところの増光は星の連続光の輝線に対する相対比の強化 で特性づけられる。 コブのスペクトル がコブ期のスペクトルは非常に奇妙で、乾板 I C, F (N17) に示される。明るい輝線は H, K 線以外は Mg II と C I のライン のみである。このスペクトルは前に記述したスペクトルと、極大期に特徴的な 吸収線スペクトルの重ね合わせと看做せる。絶妙のバランスで、吸収線と 輝線が相殺されたのではないか? Mg II と C I は輝線に現れないので 吸収だけ残ったのであろう。C-型については第7章で述べる。 |

輝線の変化 プレート II には輝線スペクトルの変化が見える。表 III には N 9 と N 24 のライン強度を示す。E2 型とされる N 24 は Ti II, Sc II, Sr II の輝線が強い。類似スペクトルが R CrB でも Herbig et al に得られている。 彼らはスペクトルの特長として、 Fe II が弱いのに、 Ti II などが強い ことを挙げた。彼は Fe II の励起エネルギーが 5.5 eV と比較的 高く、R CrB ガスが低励起なために FeII ラインが弱いと考えた。 実際 E2 ラインの大部分は Fe II よりも低励起なラインである。RY Sgr の 輝線スペクトルの早期から晩期への変化(プレートII)は励起レベルの 低下で理解できる。 |

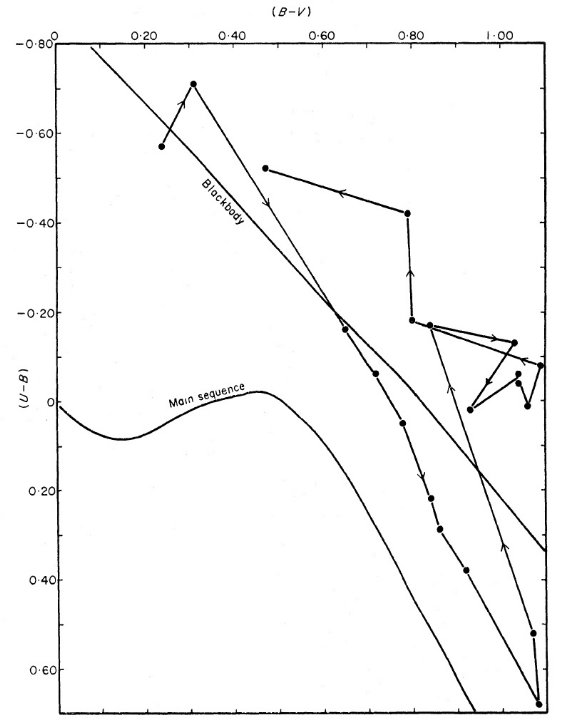

図10.黒丸+実線= 1967 年の表2の 2 - 25。白丸+破線= 1968 年。 観測 26 は V 11.35, B-V 1.41 で枠外。 図2には 1967 年光度低下期の U-B, B-V 変化を示す。図10は (V, B-V)図、図12は (U-B, B-V) 図上の変化を示す。観測開始時 JD 2439702 には (U-B, B-V) = (-0.57, 0.24) で極大期(図8)の (0.0-0.4, 0.5-0.8) に比べずっと青かった。JD 2439702 から JD 2439713 にかけてコブ(V, U-B, B-V)=(8.37,0.38,0.92)に上がって 行く時には急速な赤化を受ける。続いての光度低下の際には青化が起こる。 |

図11.1967 年の (U-B, B-V) 図。黒体と主系列線も示す。 コブの頂点は最初の光度低下から 40 日後で脈動周期に近い。 JD 2439702 - JD 2439729 での二色図上、黒体に沿った落下 (Arp 1961)は特徴的であるが、この間のスペクトルが主に輝線 スペクトル E1 と CN- の短波長連続光からなるので、 黒体との類似で解釈すべきでない。コブへの増光時の急速な赤化は 輝線相対強度の変化と CN- 連続光の弱化、それに恒星 大気光の相対的強化の合成効果である。同様に、コブの後の青化 E2 スペクトルの相対強化と H, K, HeI(3888) の強い輝線が出現 したためである。 |

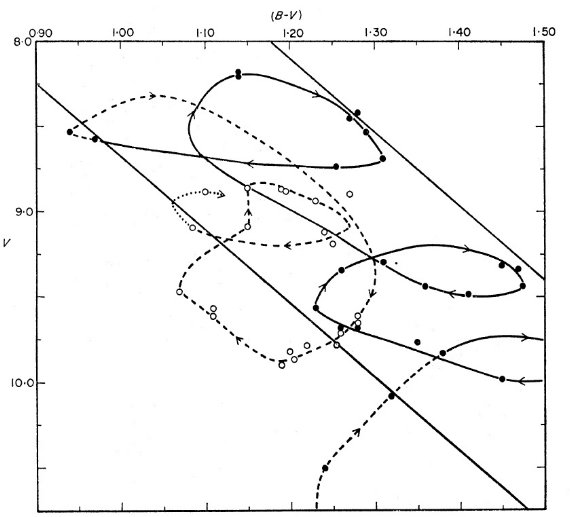

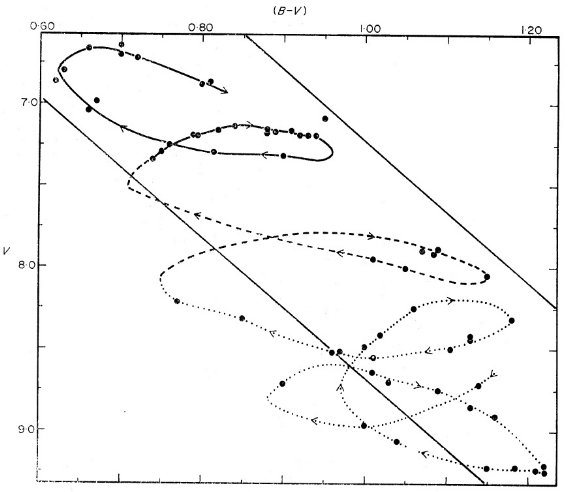

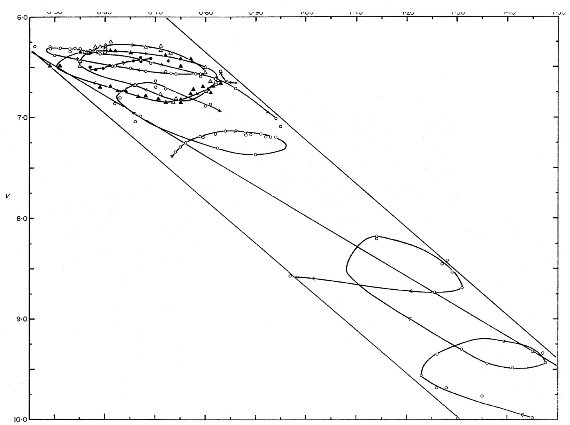

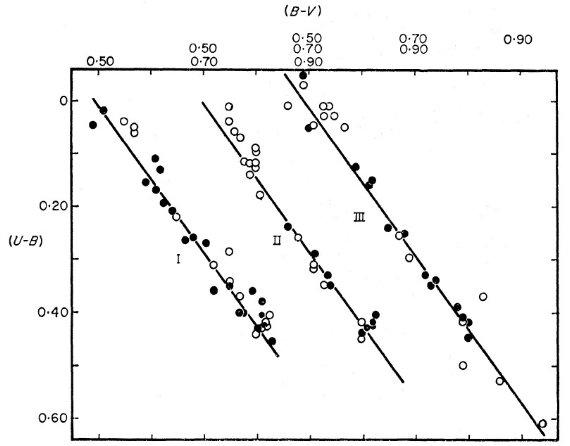

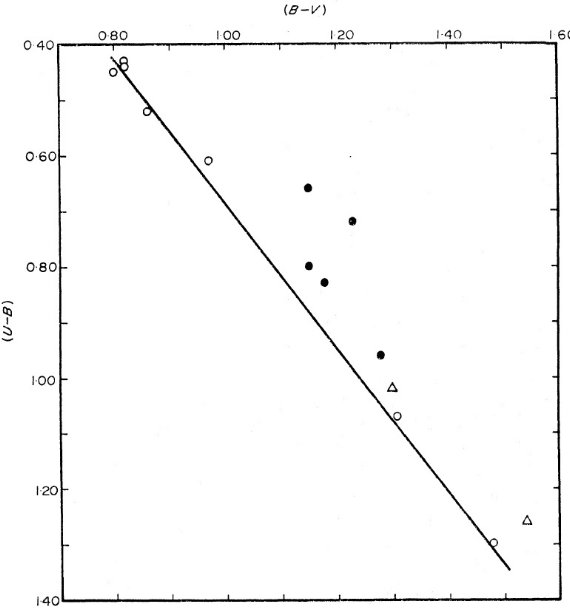

| 1967 年末 JD 2439824 に V 13.7 mag まで落ちた後、RY Sgr は 1968, 1969, 1970 と光度上昇を続けた。図3、5,7には 周期 39日の周期的変光(Jacchia 1933) が乗っている。図4、6、8を 見ると2色図上にも周期的変化が見える。 | V 極大は U-B が最も青くなった日から8日遅れて起きる。これらの 周期変化の解釈として妥当なのは、ある種の脈動である。現在の周期が 1920 - 1932 年に Jacchia が見出した 38.6 d と同じかどうかは 興味がある。 |

| 光度上昇期には RY Sgr は吸収線スペクトルを示す。しかし、時々 極大期の正常スペクトルからずれた奇妙な特徴が現れる。 プレート III にはそれらの異常スペクトルを集めた。異常スペクトルを C1 = 正常から C6 = 最も変までに分類した。一般的には吸収線が弱くなる のが異常性の特徴で、強いラインほど弱くなるので結果として、吸収線の 強度が揃ってくる。 | その原因として有力なのは彩層の輝線が吸収線を埋めることである。 1968 年 JD 2439950 - 970、 図4と表1、の観測では吸収線スペクトル が E2 の上に重なっていた。この時期、吸収線はやや異常 C4 であったが、 急速に正常化して C1 になった。V = 9.8, つまり極大期の 3 - 4 mag 下で、スペクトルは正常になった。 1968 年末 JD 2440143 にかけて スペクトルは異常となって行く。表1と図2,4,6,8にその変化が 載っている。1969 年初め JD 2440320 には C6 まで行った。その後 JD 2440440 にかけて正常化し、1970 年の間ほぼ正常であった。 |

図12.1970 年の変光3周期の (V, B-V) 図。 I = 134 - 168. II = 164 - 190. III = 189 - 217. 勾配 4.3 の平行線は図15から。 |

図13.1968 年の (V, B-V) 図。観測番号 27 - 70. 実線=正常 C1 型。破線=C2 - C3 型。点線=C4 - C6 型。混乱を 避けるため 51 - 70 は白丸とした。 |

図14.1969 年の (V, B-V) 図。観測番号 71 - 116. 実線=正常 C1 型。破線=C2 - C3 型。点線=C4 - C6 型。 |

図15.正常時期のみの (V, B-V) 図。二つの平行線は Av/E(B-V) = 4.3 の勾配。他の対角線は Av/E(B-V) = 3.0. バツ= 117-119, 黒丸=120-133, アステリスク= 132-133, 黒三角= 134-163, 白三角=164-190, 白丸=191-217. 1968 と 1969 年も白丸。 |

図16.1970 年極大近く(図12の I, II, III) の3サイクルの (U-B, B-V) 図。黒丸=増光期。白丸=減光期。三本の直線の 勾配は Δ(U-B)/Δ(B-V) = 1.4. |

図17.(U-B) 極大のみを使った (U-B, B-V) 図。白丸=正常スペクトル期。 黒丸=異常スペクトル期。白三角=正常だが以上のすぐ傍。E(U-B)/E(B-V) = 1.3, 1.0, 0.72 を示す。 |

|

図12は 1970 年の極大付近、図13は 1968 年、図14は 1969 年の

星が暗く、吸収線スペクトルを示していた時の (V, B-V) 図である。

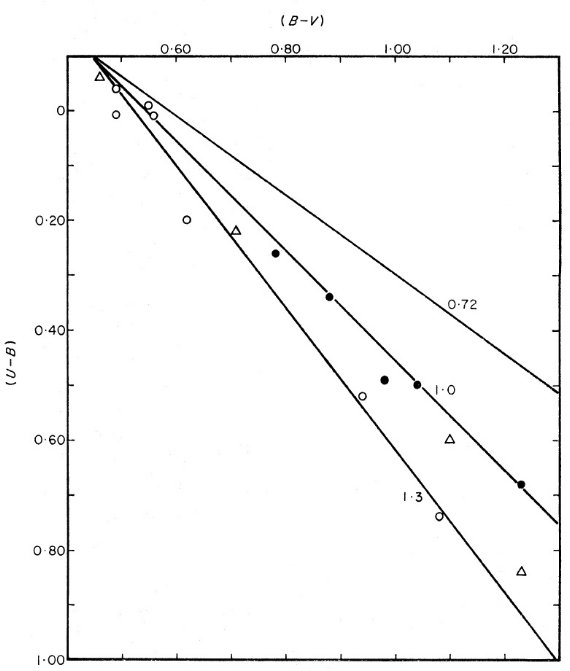

星が 28.6 日周期のループを描いていることが判る。 明らかにループは星が暗くなると赤くなるという方向にずれて行く。 この特徴は図15のようにスペクトルが正常な時期のみを選ぶとさらに はっきりする。そのような時期のループは二本の平行線の間にすっぽり 収まる。 これ等の現象は、脈動星が変化していく減光と赤化を受けていると 解釈すると自然に理解できる。そこには、星の固有カラーが光度極大期 と変わらないという仮定が内包されている。図15の平行線は、 星間減光で通常使われる Av/E(B-V) = 3.0 と較べると、明らかに違う。 しかし、Loreta-O'keefe の星周雲による遮光仮説は直接証明されたと 看做される。 図16は1970 年極大近く3サイクルの(U-B, B-V) 図である。 ループは長く伸び、 Δ(U-B)/Δ(B-V) = 1.4 の直線で フィットできる。(V, B-V) 図の時と同様、(U-B, B-V)ループは 星が暗い時は赤い方にずれる。このズレは図17、18で極大、極小 データのみを使ってはっきり示される。一般的には対角線方向の分布が 見える。しかしグループ 1, 2 はグループ 3 より上に来る。グループ 3 の赤化線勾配は E(U-B)/E(B-V) = 1.3 である。 この結果は必ずしも星間ダストと星周ダストが異なることを意味しない。 というのは星周ダストの場合、散乱光がビームに混入する効果がある からである。 |

図18.(U-B) 極小のみを使った (U-B, B-V) 図。白丸=正常スペクトル期。 黒丸=異常スペクトル期。白三角=正常だが以上のすぐ傍。 E(U-B)/E(B-V) = 1.3 を示す。 |

|

異常スペクトルの時期 1968 年、JD 2440120 後、の間吸収線スペクトルはどんどん異常になって 行った。1969 年頭のスペクトルは非常に異常であったが、緩やかに正常化 して行った。この異常スペクトルは 1967 年のコブ期と似ている。単純な 説明は 1967 年と同じで、彩層輝線で吸収線が埋まったというものである。 1968 - 1969 年の間 39 日脈動は変わらず、中心星自体は大きく変化してい ないと考えられる。スペクトル異常性は光度曲線の落下とほぼ同時に始まった。 デブロッキング効果 図13と14から RY Sgr が異常な吸収スペクトルを持つ時期には、 (V, B-V) 図上で青い側にずれる。その大きさは B-V で 0.1 - 0.2 mag で ある。また図17、18から(U-B, B-V) では U-B で 0.3 mag 青くなる。 吸収線の埋め立てはラインブロッキングの補正と似た効果を持ち、 星のカラーを青くする効果を与える。 D 吸収線の短波長側成分 異常スペクトル期のもう一つの異常は H, K, D 線に強く鋭い吸収線が 短波長側にずれて出現することである。 JD 2440311 に -195 km/s の D 吸収線成分が見える。恒星大気の吸収線は 見えない。JD 2440375 には大気吸収線が現れ、急速に強くなっていった。 JD 2440436 には両者は同じくらいの強度になった。 その後、短波長成分は急速に衰えて消えた。 |

明らかに、短波長成分は放出されたシェルの中で生まれ、一方恒星成分は

輝線で埋められた。輝線の弱化が短波長吸収成分が消えるのと同じ時期に

起きたことは、膨張シェルの P Cygni 型スペクトルが通常の恒星スペクトル

に重なっていることで説明される。

H, K 線短波長成分 同様の現象が H, K 線でも見られる。H, K 線は D 線より細かい構造が 観察された。 シェルモデル 異常スペクトルは光度曲線が落下する時期で、輝線に対して光球輻射強度 が下がり、輝線により大気吸収線が埋め立てられ、シェルが 200 km/s の 速度で放出される。39 日脈動は影響を受けていない。この時期には 1967 年 の光度低下の小規模版が繰り返されている。これは新しいシェルが星の 近くで形成されたためらしい。しかし、それほど近くで粒子形成が可能か どうかが問題である。 |

|

Lorera-O'Keefe モデル 今回の観測は Lorera-O'Keefe 仮説=ダストシェルの形成が R CrB 型星 光度低下の原因、を支持する。このシェルの光学特性を決めることは可能 であるが、強調したいのは同時期の分光観測がないと UBV 測光を正しく 解釈することは難しい。 シェル形成=未解決 シェル形成のモデル、それと大気、彩層との関係、それらの時間変化の 問題は未解決である。ダストシェルの形成はかなり高速のガス放出、 H, K, D 線の短波長側成分、と結びついている。彩層スペクトルの弱化は よく記録されており、その定量的解析が必要である。 |

脈動 RY Sgr で観測された脈動が R CrB 型星に一般的なのかどうかは まだ不明である。明るい R CrB 型星で脈動が知られているのは RY Sgr のみである。脈動モデル計算は最近開始された。脈動とマス 放出の関係も不明。 |