銀河系3次元構造をどう決めるか?

銀河系3次元構造は未だ未確定であり、腕の数さえ決まっていない

Vallee (2008).

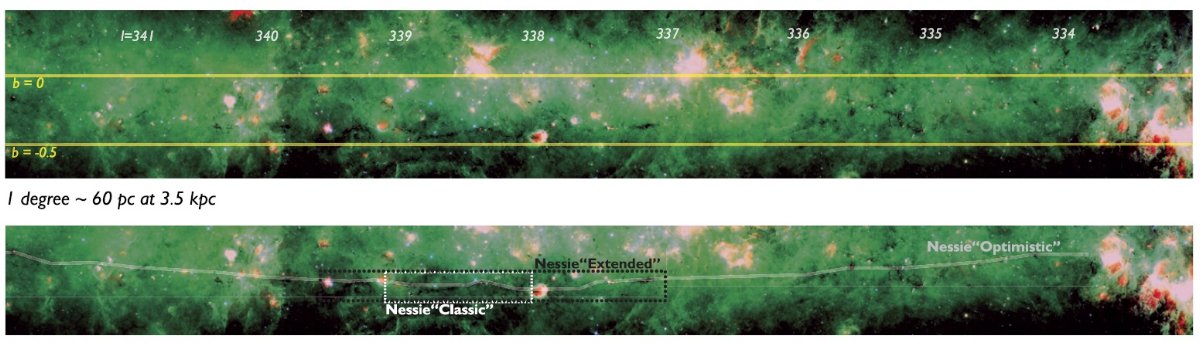

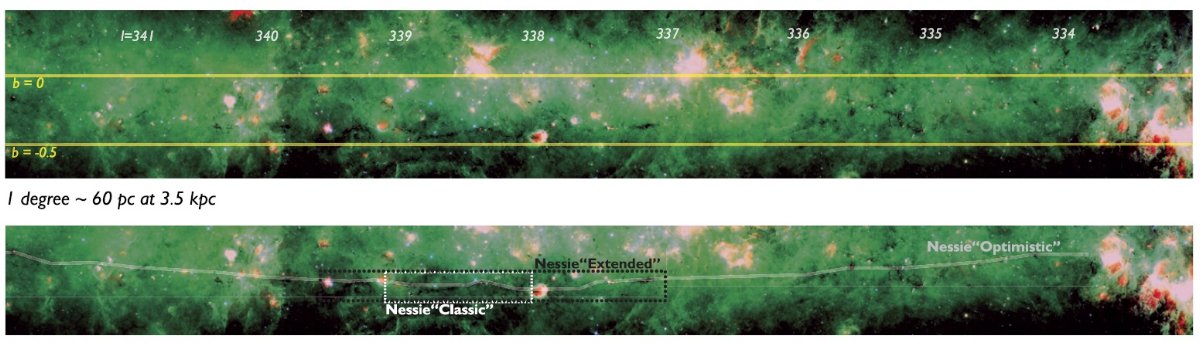

この論文では

Jackson et al. (2010)

が見出した 3° 以上の長さの赤外暗黒雲=「ネッシー」が

真の銀河面から数パーセク内に横たわっていることを示す。

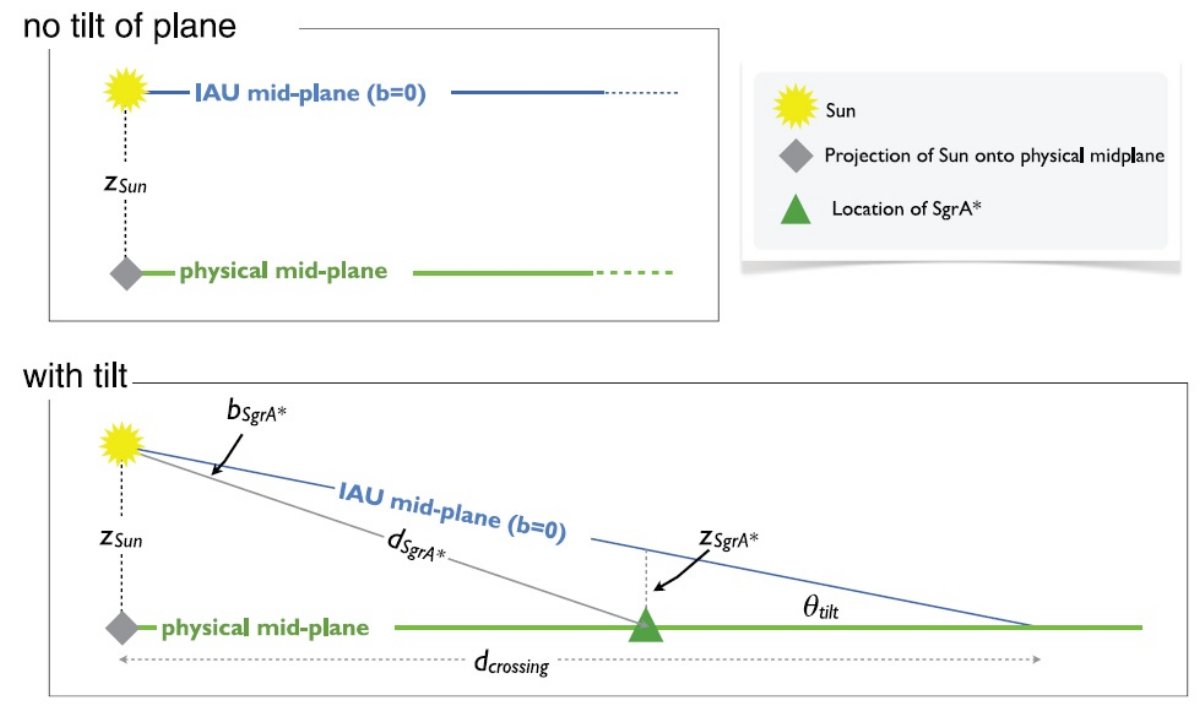

ここでは様々なデータセットを使用する。しかし、それらを銀河系座標に対する

現在の理解に基づいて結合することが大事である。銀河円盤中央面に対する太陽

の高さと b = 0 面に対する銀河中心の位置ズレのために、銀河面は通常 b = 0

と一致しない。銀河面上の位置により、b = 0 線とのズレは変化する。この効果

を考慮すると、銀河面を斜め上から見下ろす 3D 構造が明らかになる。

赤外暗黒雲

赤外暗黒雲は中間赤外画像で暗い影として見える程度の緩い定義しか与えられ

ていない。Peretto, Fuller 2009 は赤外暗黒雲の縁を 8 μm で光学的深さが

0.35 と定義した。この値は N(H2) = 1022 cm-2

に相当する。Peretto, Fuller 2010 のサンプルでは赤外暗黒雲の平均コラム

密度は数 1022 cm-2 である。赤外暗黒雲の幾つかでは

大質量星が形成されている。Pillai et al 2006, Rathborne at al 2007.

Kauffmann, Pillai 2010 によると、赤外暗黒雲の幾つかは将来大質量星を生み

出す星形成活動の場所になり、数百ある濃くて大質量の暗黒雲が銀河系で将来星

形成に関与するガスの大部分を含んでいるのであるが、一方、赤外暗黒雲の大

部分は大質量星を生み出すほど大きくも高密度でもないのも本当である。こうし

て、少数の非常に濃くて大質量の赤外暗黒雲が銀河系星形成率の大部分を担う。

高分解分子線観測の意義

これまで、星間物質を基礎とする銀河系構造の研究の多くは、

Dame et al (2001)

に集められた CO データを解析して行われてきた。最近、幾つかのグループが

大質量形成領域を高分解能で観測し始めた。 Reid et al.2009 は BeSSeL サーベイ

で、 VLBA を数百時間使ってメーザー放射を観測した。それは n > 10

8 cm-3 という高密度ガスの距離と運動を与える。

Purcell et al 2012 は HOPS サーベイで赤外暗黒雲の密度ピーク位置で

NH3 サーベイを行い、n > 104 cm-3

領域の速度高分解観測を行った。ダスト放射の ATLASGAL サーベイ (Beuther

et al 2012) 領域の分子線サーベイで Wienen et al 2012 は 1000 点あまり

の箇所で NH3 観測を行った。Barnes et al 2010 は ThrUMMs

サーベイで第4象限銀河系を CO と他の高密度追跡ガスにより完全にマップ化

する。

| |

連続光(ダスト)と分子線(ガス)の結合

BeSSeL のような高分解能観測の対象は通常連続光サーベイから選ばれる。

それらは、高減光域(暗黒雲)、ダスト放射、ガス放射(HIIR)などを示す。

連続光とラインデータを上手く結合できると、星間物質の 3D 構造を理解

するのに有益であろう。既にそのような方向の研究が、例えば特定の雲や

領域に高精度の距離を与える (Foster et al 2012) という形で始まっている。

ネッシーの意味

本研究では、中間赤外大領域ダストマップに分子線スペクトルデータを

組み合わせて、銀河面上に現れた非常に長い赤外暗黒雲 (図1) の性質を

理解する。特にネッシーに焦点を当てる。その長い形状はソーセージ不安

定性のため幾つかの規則的な間隔を置いた大質量星形成ピークを示す。

第2章では

Jackson et al. (2010)

の仕事を 3° 巾まで拡張する。第3章では太陽の銀河面上高度と

銀河系中心の真の位置を考慮すると、ネッシーがただ銀河面と平行に

横たわっているばかりでなく、本当に銀河面中央に横たわることを

示す。ネッシーの高分解速度観測の解析がネッシーの 3D 構造に

どういう意味があるかを探り、第4章第1節ではネッシーがスキュータム・

ケンタウルス腕の背骨を成すと結論する。4.2節では太陽の少し高い

位置を使い、銀河系の骨組みをマップ化する可能性を議論する。

|