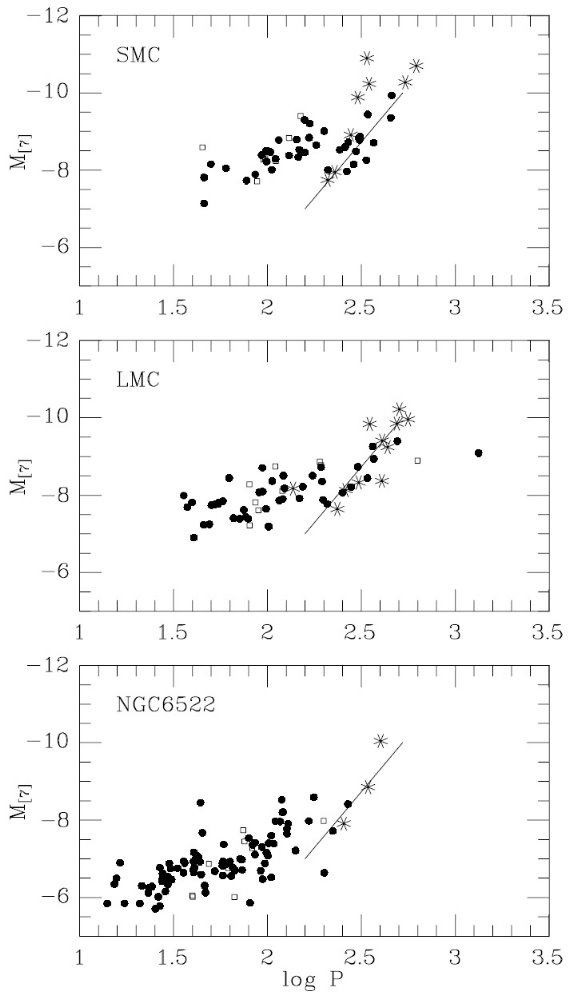

3領域間の巨星枝カラーと先端等級のシフト

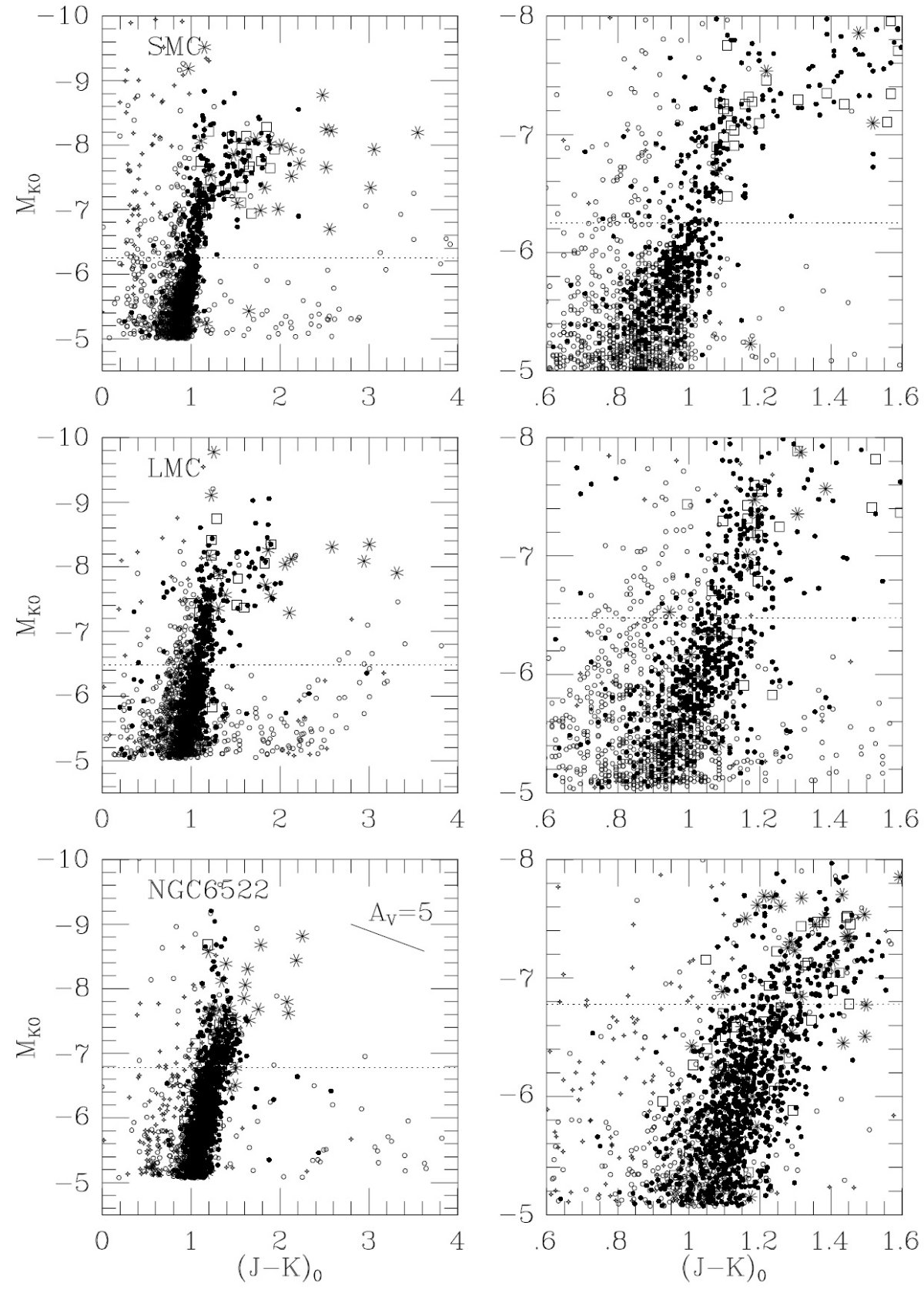

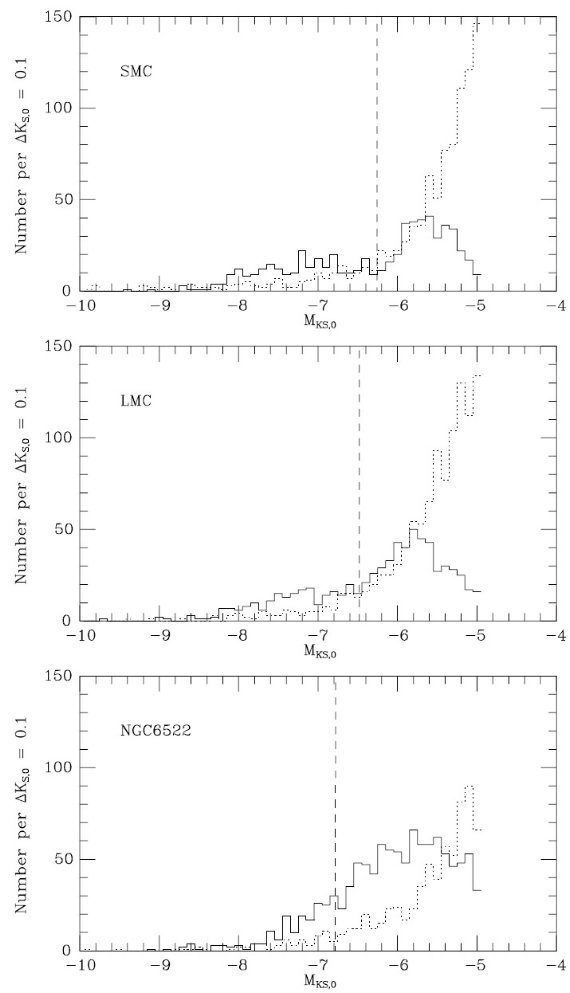

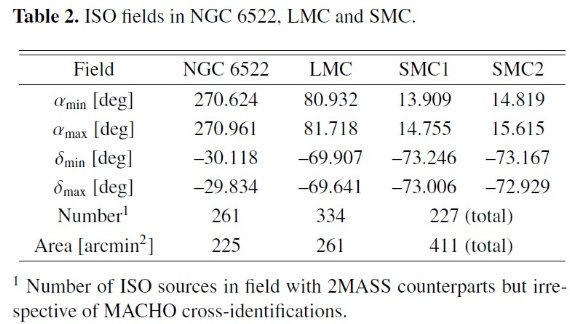

3領域の CMD を較べて最も目立つ特徴は、NGC6522, LMC, SMC の順に巨星

枝が青い方へ移って行くことである。Kiss, Bedding 2004 は RGB 先端等級

を LMC で MKs,o = -6.48, SMC で MKs,o = -6.26

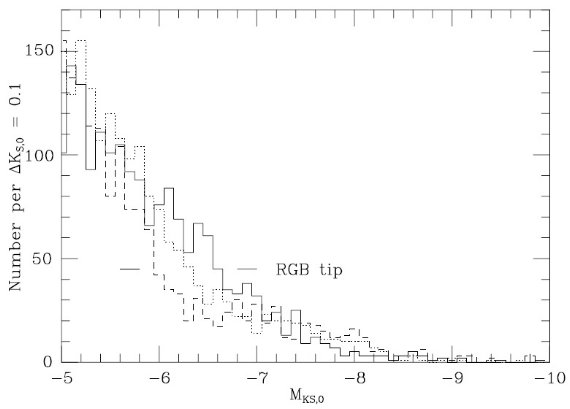

とした。図2に示した Ks ヒストグラムを見ると、崖位置が SMC と LMC とで

0.3 等、LMC と NGC 6522 の間も同じくらいの差がある。

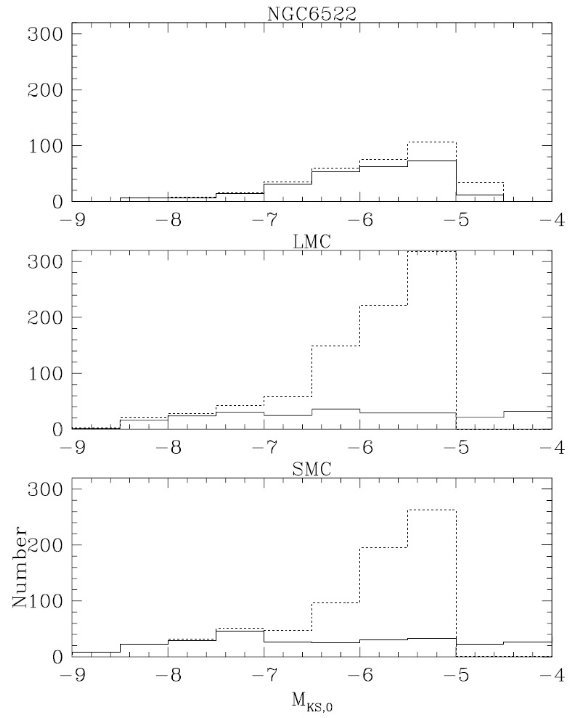

TRGB 等級

Ferraro et al 2000 によると、銀河系球状星団では、

MKoTip = -0.59[Fe/H] - 6.97

Ks2MASS と KSAAO の間には少し変換が必要である。

したがって、もし Kiss,Bedding 2004 の図を取って、NGC 6522 の RGB 先端が

LMC より 0.3 mag 明るいと仮定すると、NGC 6522 で [Fe/H] = -0.32,

LMC で [Fe/H] = -0.85, SMC で [Fe/H] = -1.22 というやや低い値となる。

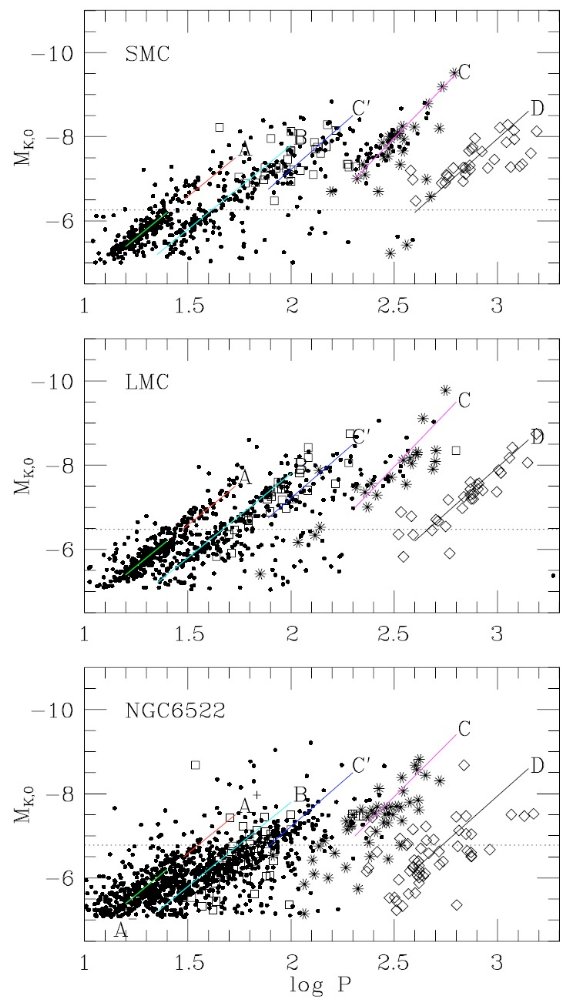

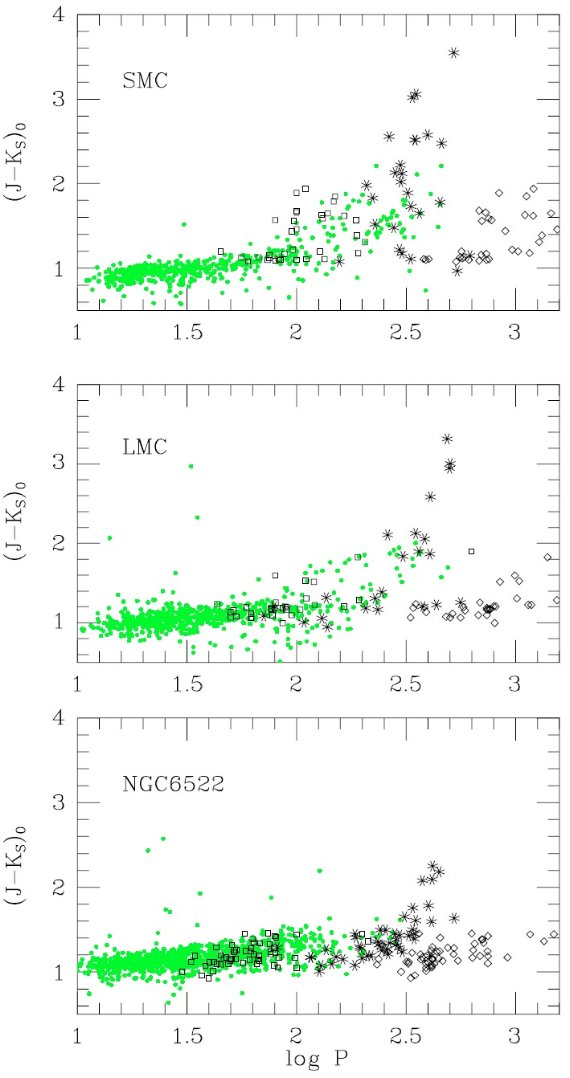

RGBカラー

与えられた MK での (J-K)o もメタル量の指標となる。

MKs,o = [-5.25, -5.75] のカラーは NGC 6522 で 1.09, LMC で

0.99, SMC で 0.89 である。これらの値を Ferraro et al. 2000 の使用した

SAAO システムに変換するには、

(J-Ks)2MASS = 9.44 (J-K)SAAO - 0.005

すると SAAO システムでは、NGC 6522 で (J-K)SAAO = 1.16,

LMC で (J-K)SAAO = 1.05, SMC で (J-K)SAAO = 0.95

である。Terndrup et al. 1990 は内側バルジフィールド M 型巨星に対し

[M/H] = 0.2 を得た。LMC の t < 109 yr 星は [He/H] = -0.2,

SMC では -0.5 である。しかし、Feast et al 1989 は古い種族ではそれより

1 dex は低いとした。RGB 先端値から導かれるメタル量は約 0.4 dex 低い。

Ferraro00 から、[Fe/H] = -(M(Ko)+6.97)/0.59 なので、Ks=K として

SMC M(Ks)=-6.26, [Fe/H]=-1.20

LMC M(Ks)=-6.48, [Fe/H]=-0.83

NGC6522 M(Ks)=-6.78, [Fe/H]=-0.32

この値とどれが 0.4 dex の差になるか、わからん。

| |

図2.Ks,o ヒストグラム。崖= RGB 先端。実線=NGC6522, 点線=LMC, 破線=SMC.

とにかく

とにかく(?)メタル量の絶対値では外れているが、バルジと LMC,

LMC と SMC との間でメタル量が 0.4 - 0.5 dex 違うことについては

分光の結果と一致している。年齢効果が RGB 先端等級 M(K) = -5.5

からずらしている可能性がある。

(この -5.5 はどこに出てた? )

|