| LMC の青い星団 NGC 1866 にはコアヘリウム燃焼の黄色、および赤色巨星が 多数存在することが知られている。CTIO 4-m 望遠鏡で撮った短時間露出の写 真乾板から、この星団の中心部の星を調べた。中心コア付近で、他の青い星団 に見られる超光度巨星 = SLGs が 11 個見出された。 | これらの星は, コアヘリウム燃焼星より 0.5 等以上明るい。SLGsは 原始惑星状星雲=PPN ではないか?つまり、外層を放出しきった星が、 惑星状星雲中心星へと CMD 上辺を横切っている最中ではないか |

| マゼラン星雲中の若い星団、NGC 1868, 2156, 2159, 2172 に非常に明るい星 があることを Flower, Hodge (1975) Flower, Geisler, Hodge, Olszewski (1980) が示した。 | その他、NGC 2058 には3つ(Flower 1976), NGC 1831 には 10 (Hodge 1963) があるらしい。本論文では NGC 1866 = LMC でも最大の年齢 0.1 Gyr の超高光度星について報告する。 |

|

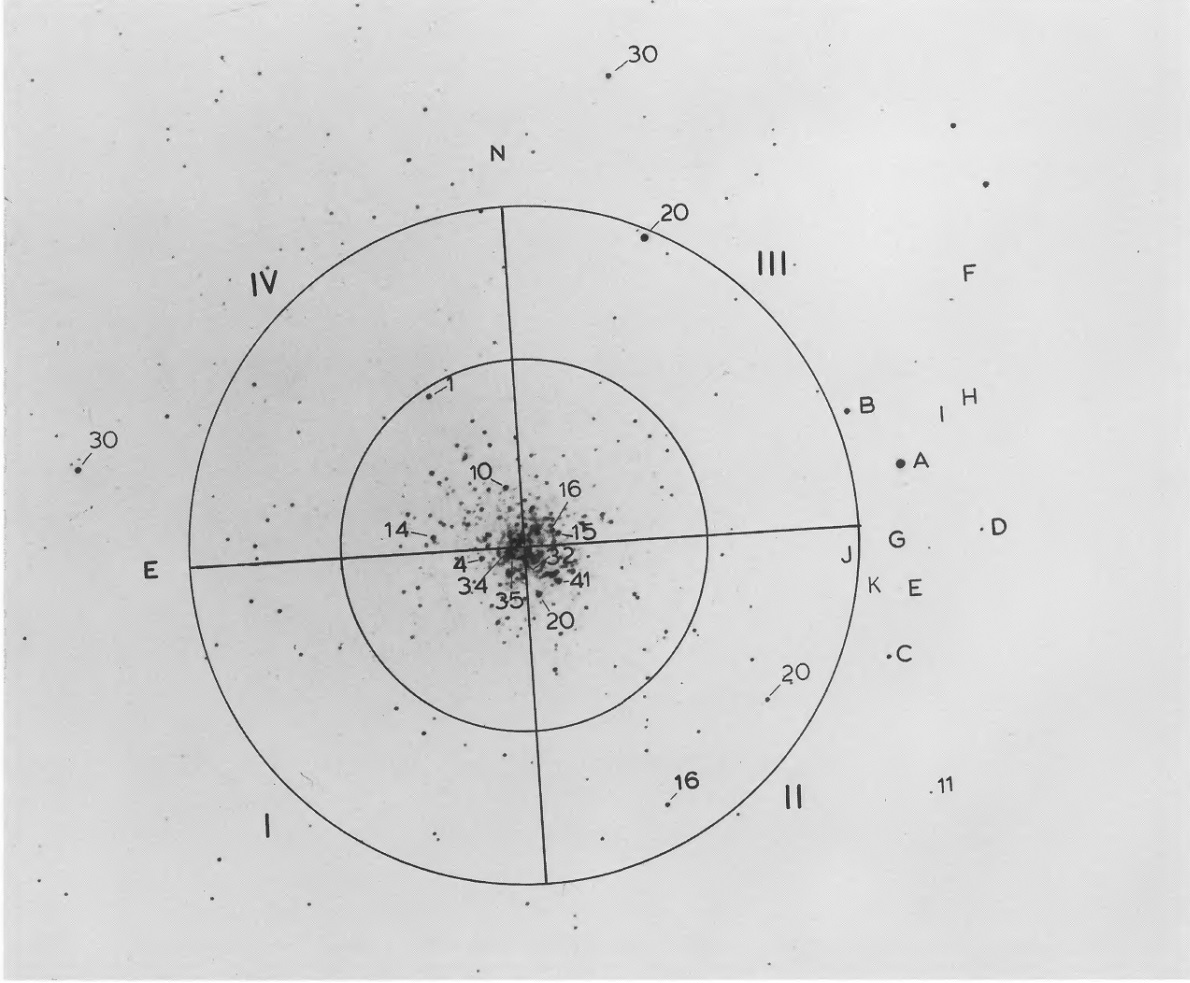

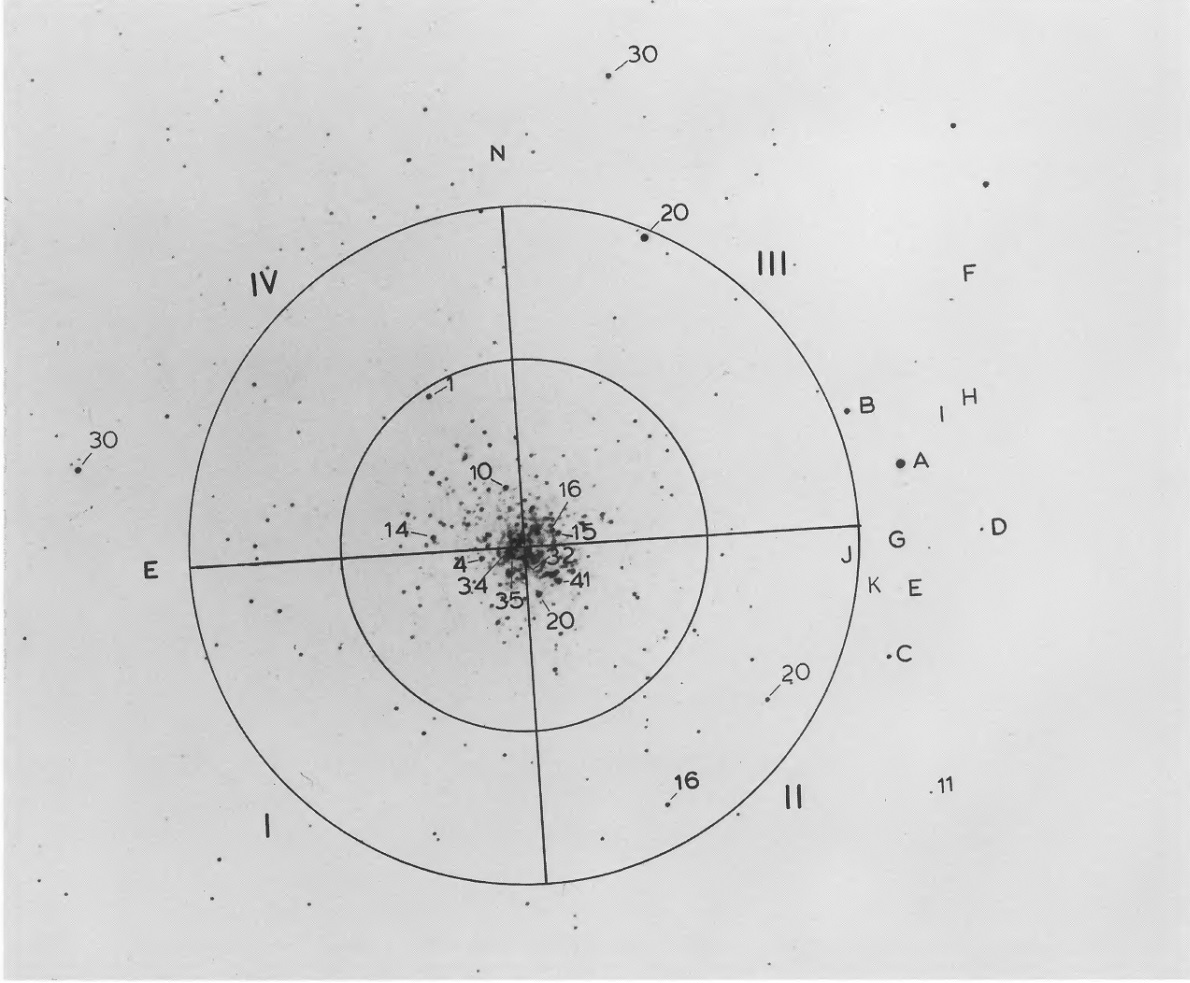

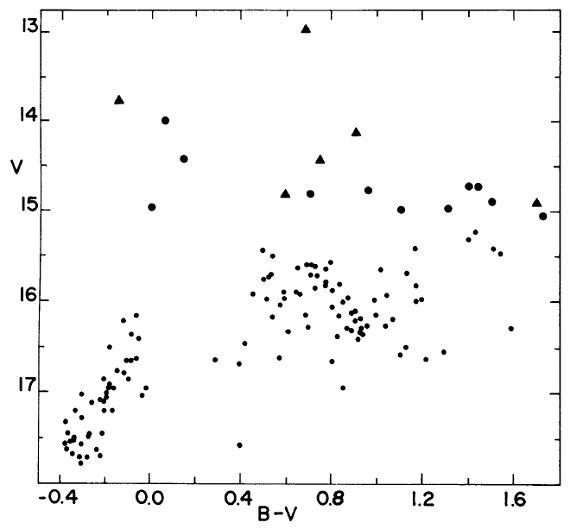

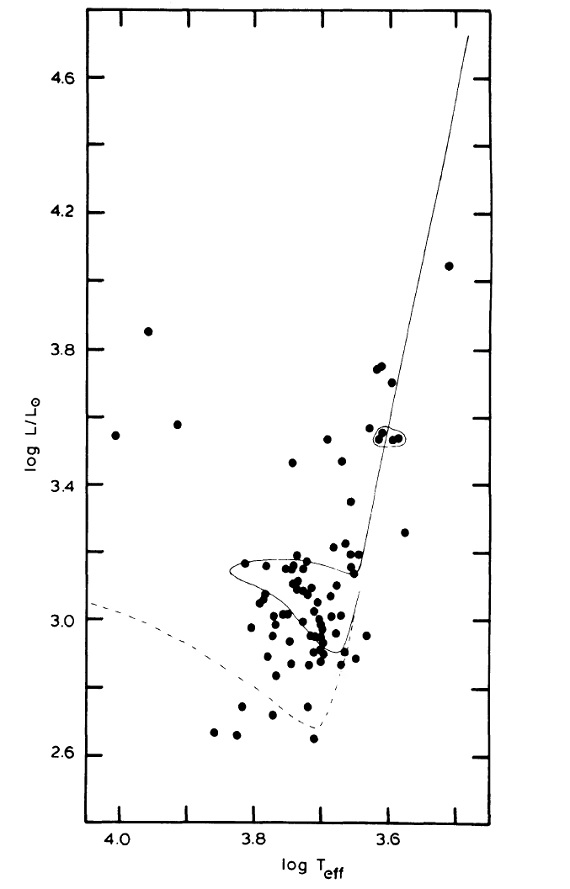

観測 NGC 1866 に対し、23枚の B, V 乾板が 1979 年に CTIO 4m望遠鏡で撮ら れた。図1には星団の写真を、図2には星団中心部の CMD を示す。 多くの点で、その CMD は Arp, Thackeray 1967, Robertson 1974 が得た、 外側部の CMD と似ている。 外側と内側 CMD の類似点 外側と内側 CMD の類似点は、主系列、黄色と赤色に集中するヘリウム核 燃焼星、(V, B-V) = (16.0, 1.1) から (15.2, 1.6) へ伸びる弱い AGB であ る。 超高光度星 興味深い差は V ≤ 15.0 でAGB 先端から右に B-V = 0 まで CMD を横 切る 17 個の星である。表1にそれらの測光結果を示す。 NGC 1866 付近の Fodge 1961 による測光は、星団内に 4 - 5 個の超高光度フィールド星が混 入する可能性があることを示す。したがって、全てではないが過半の星は 星団星と見做せる。これまで 8 星団内に 40 超高光度星が見つかっている。 銀河系球状星団 NGC 6624 は X-線源 3U 1820-30 を持つが、その他にも 5個 の超高光度星を含んでいる。 |

図2.NGC 1866 中心部の CMD. 大きな黒丸=超高光度星。黒三角=外側領域に ある明るい星。Walker 1974 に従い、微分赤化の効果を補正した:領域I, II では、 R(B-V) = 0.11, 領域 III, IV では E(B-V) = 0.05. |

|

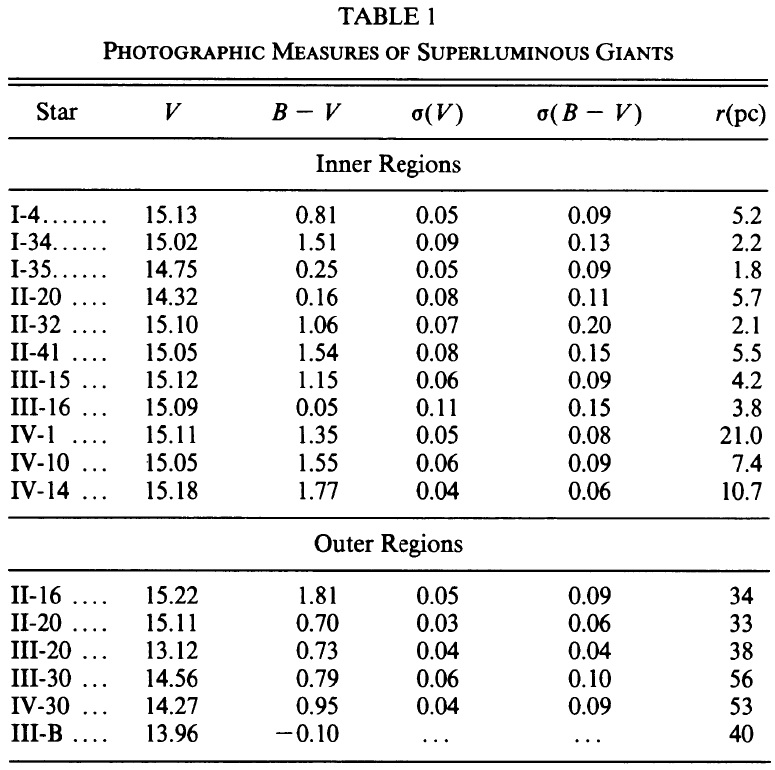

モデルフィット Flower, Geisler, Hodge, Olszewski (1980) と Hodge 1981 は、超高光度星は post-AGB 星ではないかと述べた。図3には Flower 1977 の BC 補正を使い、観測値を L, Teff に直した HR-図上に、理論 モデルを重ねた。白丸で囲んだ I-28, II-15, II-16, IV-6 は恐らくまだ AGB に 乗っているのではないか。 寿命評価 Δt = 超高光度星期。T = 星団年齢。n = 超高光度星数。 N = 星団数 とすると、Δt/T = n/N である。 (嘘っぽい式だなあ。 ) この式に N = 105, T = 0.1 Gyr, n = 10 を入れると、 Δt = 105 y となる。 |

図3.マスロスなしで計算した (M, Z, Z, l/Hp) = (5, 0.65. 0.03, 1.5) モデルに NGC 1866 の 巨星と超高光度星を重ねた。 破線=進化の速い時期。丸=本文で触れた4つの明るい AGB 星。 |