| NGC 1868 は LMC の青い球状星団で、LMC 本体から離れている (NGC1866 の 1.5° 北)ので正確な測 光が可能という利点がある。その主系列はターンオフ Mv = +0.4 を示す。立派な巨星枝は太陽組成でフィットするには青すぎる。その基部 は (B-V, Mv) = (+0.70, +1.0) で、Mv = 0.0 のブルーループは B-V = +0.50 まで伸びる。 | 巨星枝は (B-V, Mv) = (+1.15, -0.5) まで伸びる。巨星枝に最も合うのは Z = 0.001, MTO = 2.0 Mo, t = 0.7 Gyr である。中心付近には 超光度星が 10 個集まっている。フィールド星にも星団と同じ年齢の星は存在 するが大部分はもっと古い星である。DM(LMC)=18.6 |

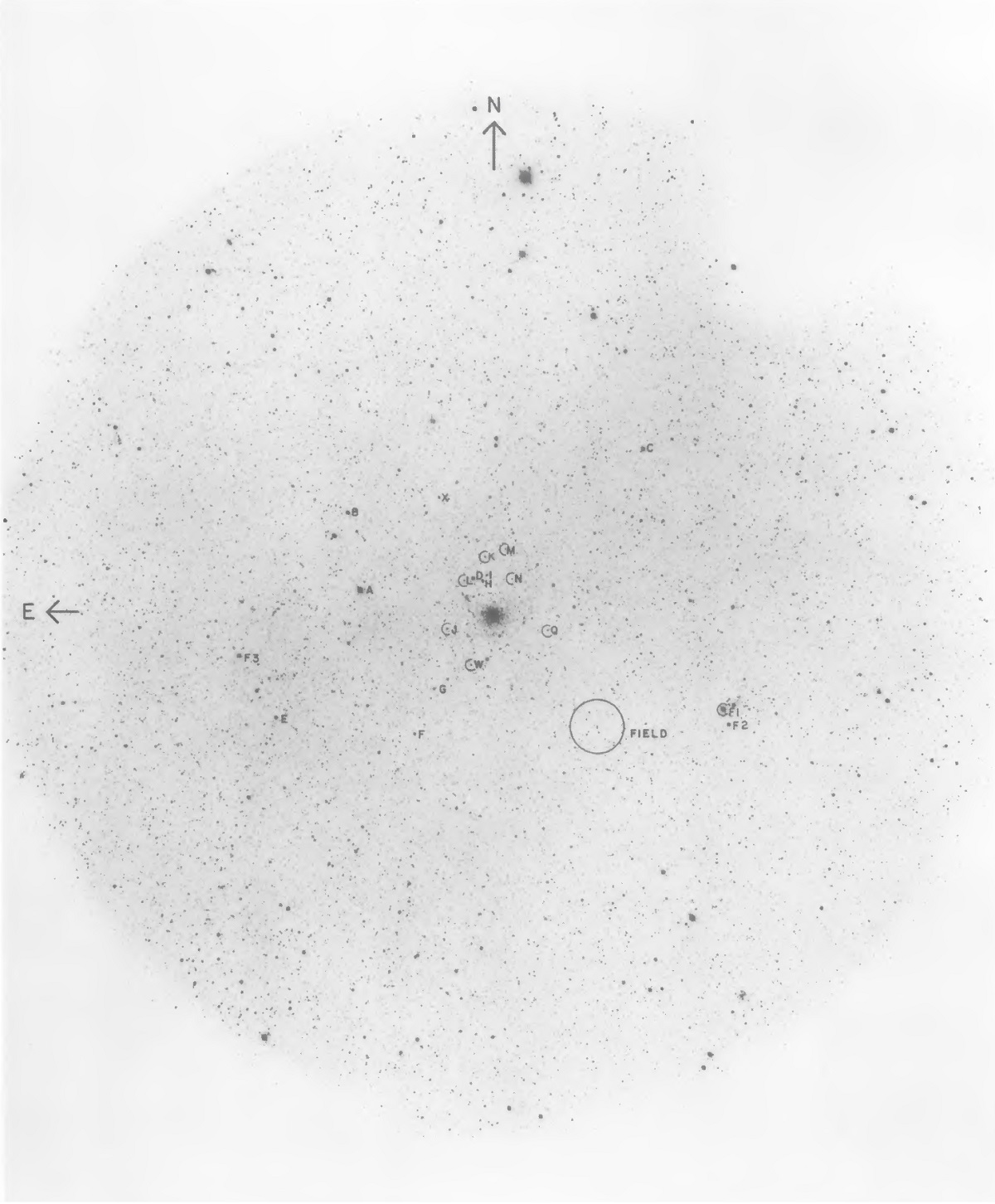

| これまで 50 - 70 Myr 星団には多くの研究があったので、もっと古い、し かし青い星団の研究が欲しい。 | そこで、 B-V = 0.45 で前のより赤く、 最も明るい星は暗く、LMC のスカスカな所(NGC1866 の 1.5° 北) に位置する星団として NGC 1868 を選んだ。 |

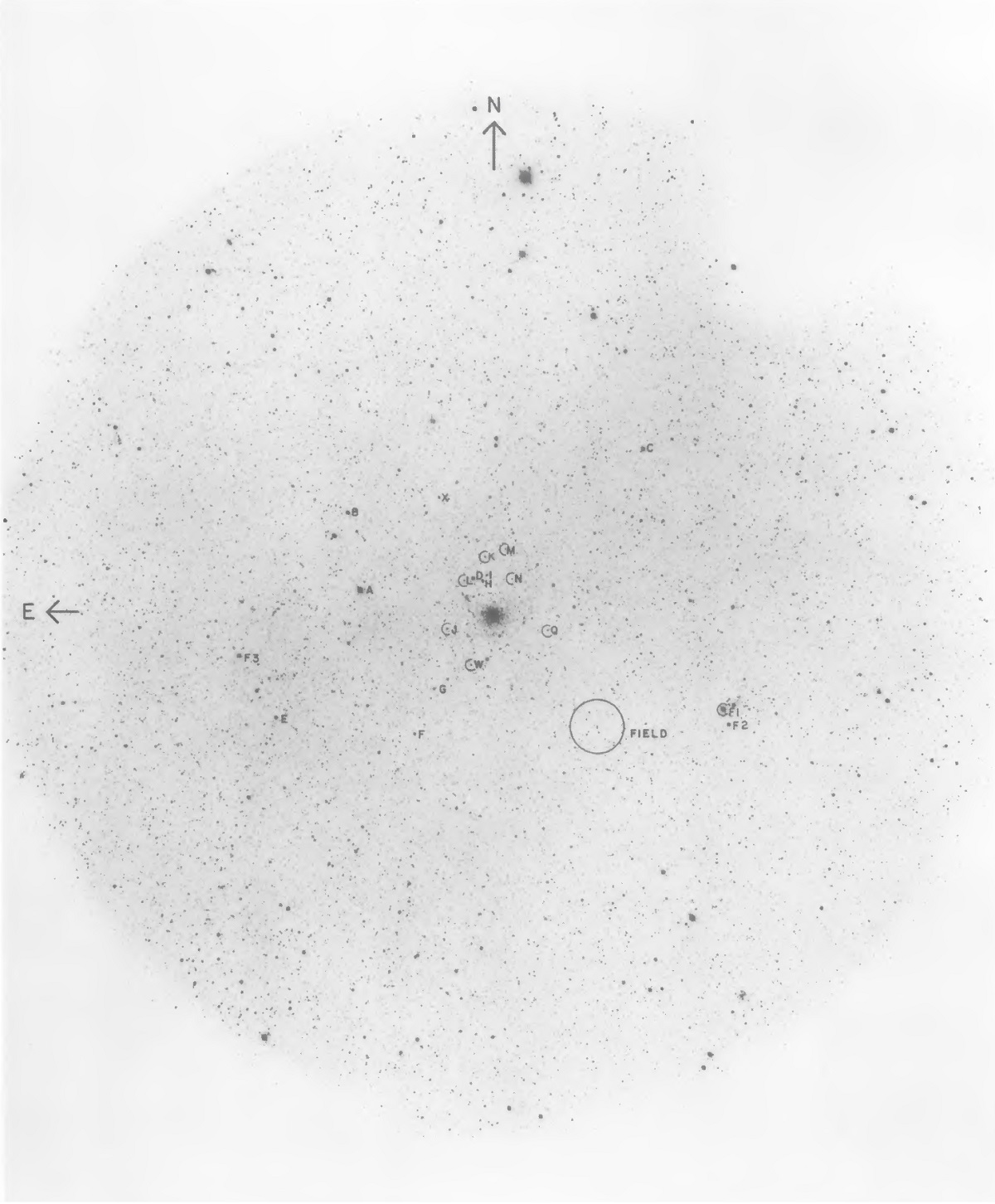

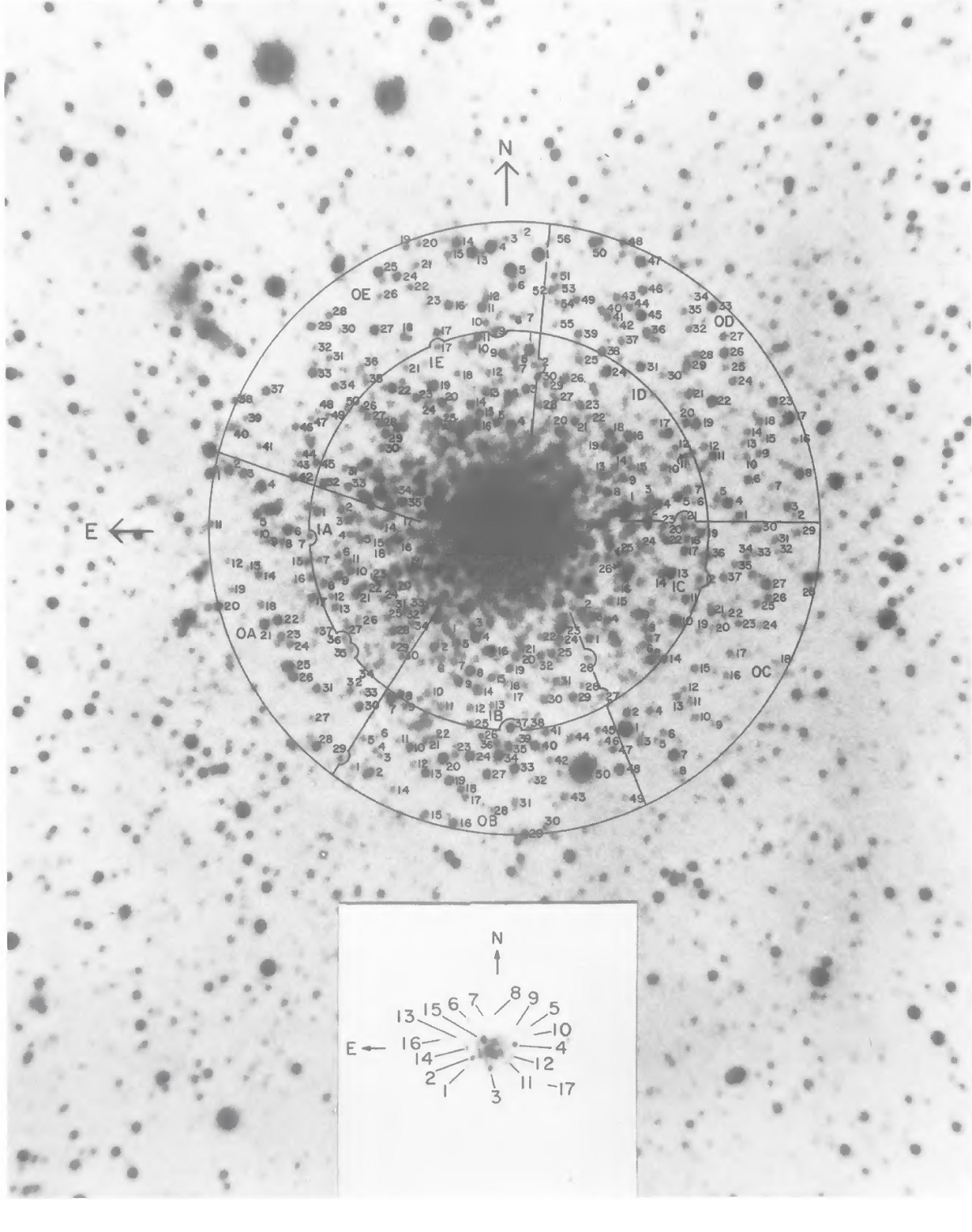

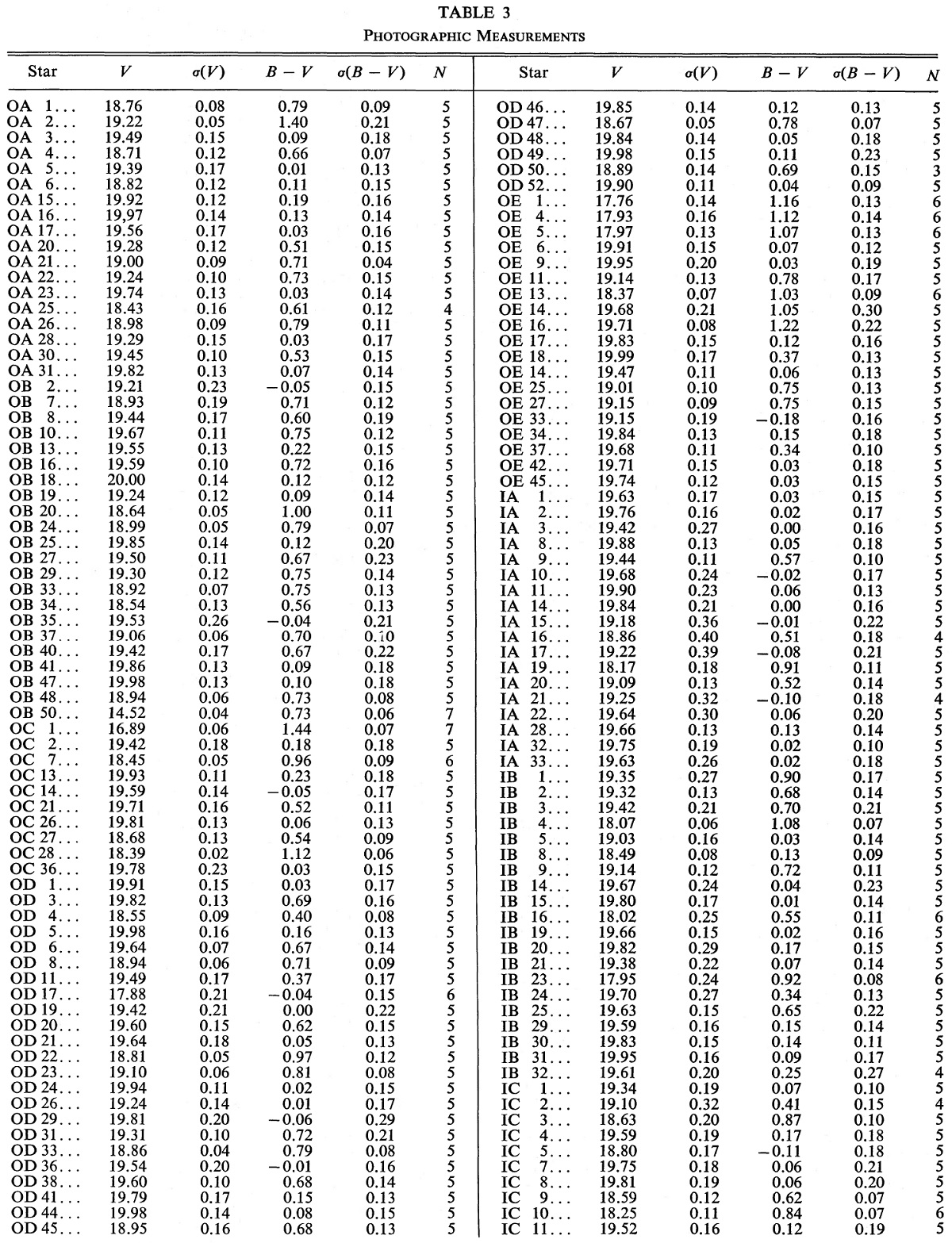

表1.NGC 1868 の乾板 観測は 1976 年 1 - 2 月に CTIO 4m鏡で行われた。表1に乾板を示す。 写真データの較正のため、表2に示す 20 星の光線測光が行われた。 これら1次標準星は B = 11.04 - 19.03, V = 10.09 - 17.36 に分布する。 これら標準星の等級は赤道 UBV 標準星との比較で決められた。 |

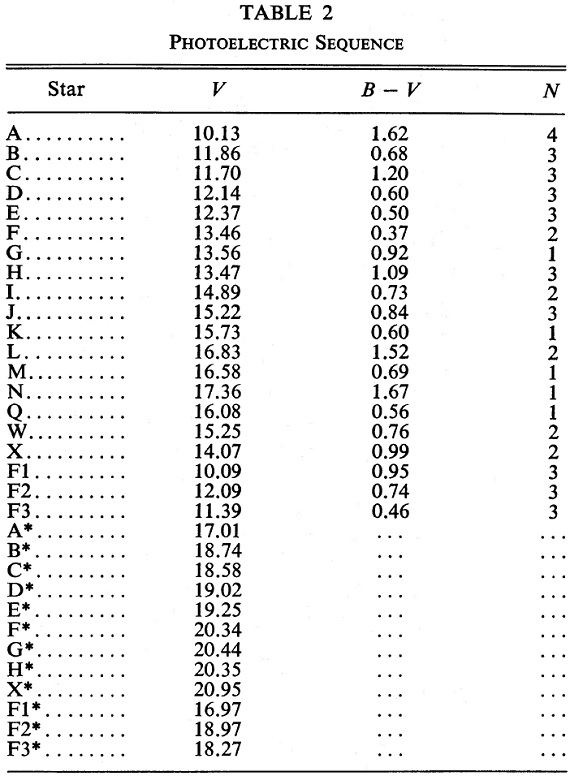

表2.光電測光系列 |

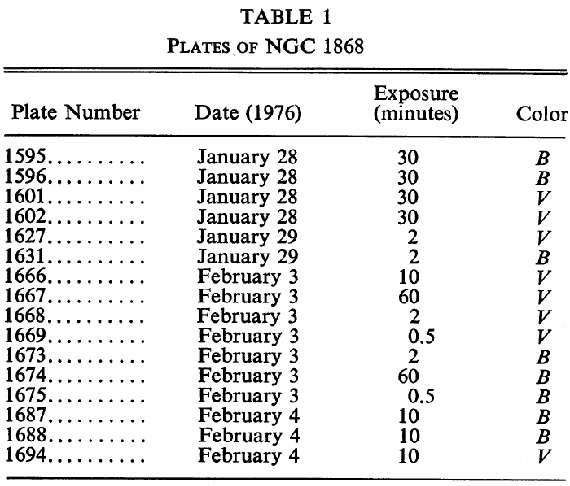

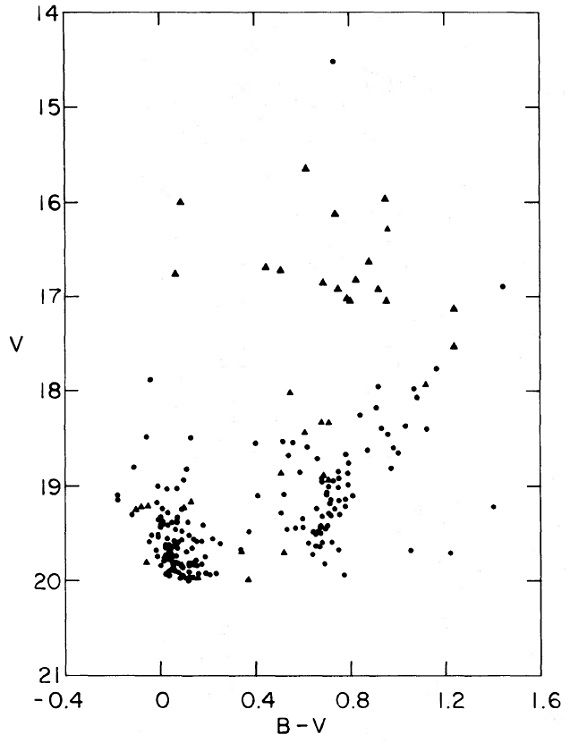

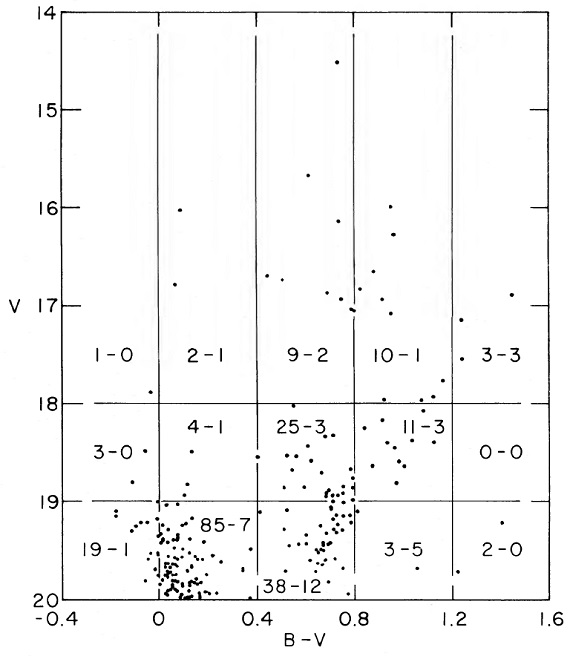

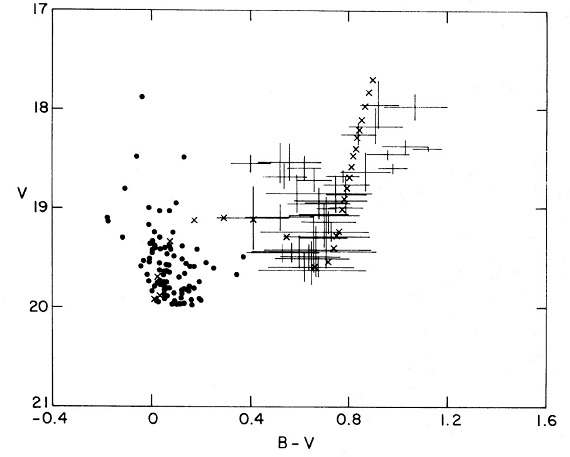

図3.NGC 1868 の CMD. |

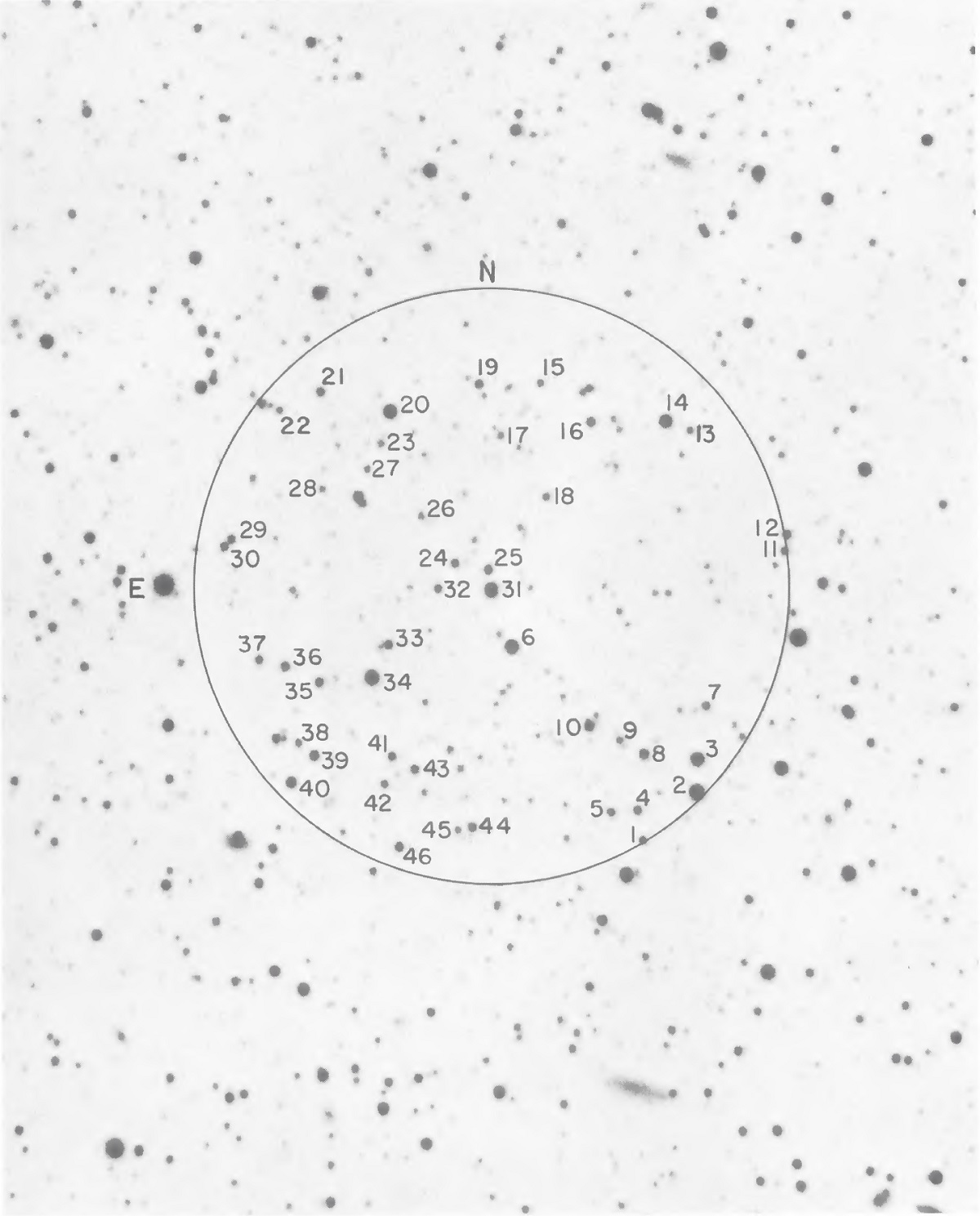

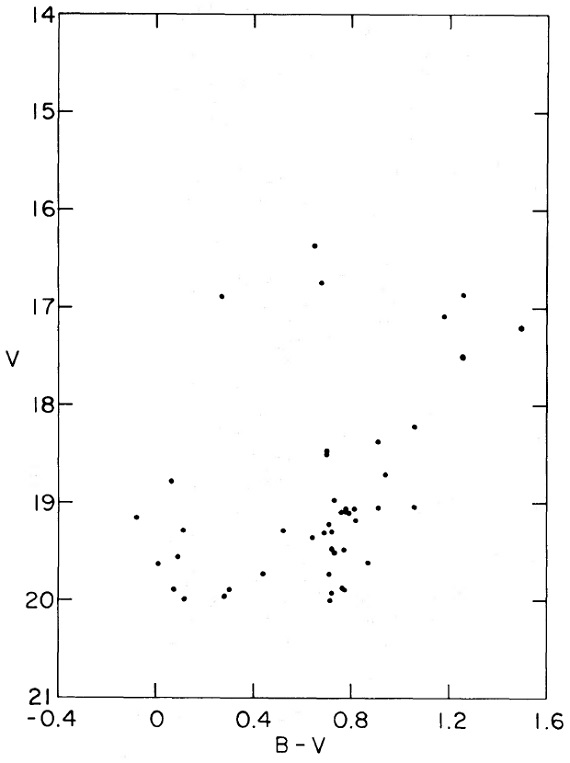

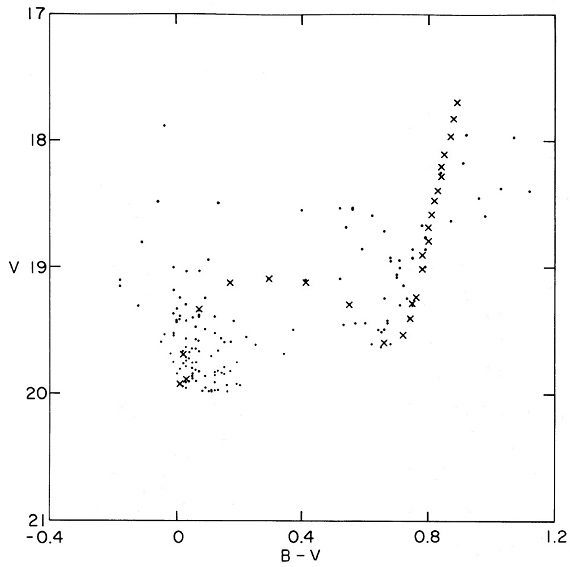

図4.星団から 7' SE にある同面積のフィールドの CMD. |

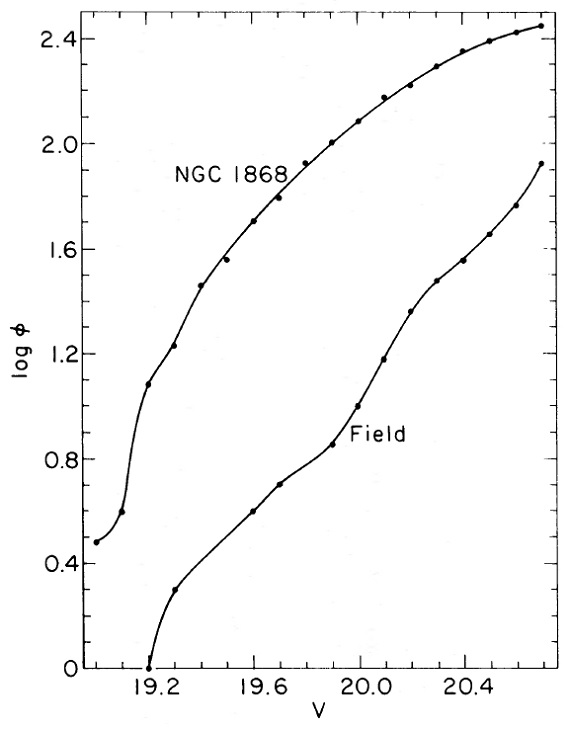

図6.NGC 1868 とフィールドにおける主系列累積光度関数の比較. 3つに分割して観測・測定 星団は下の3つに分割された。 (1)短時間露出乾板のみを使って測定される中心領域 (2)半径 30" - 60" の内側環 (3)半径 60" -90" の外側環 NGC 1868 の CMD NGC 1868 の CMD を図3に示す。表3には星団星の写真測光結果を示す。 V = 20 より暗い星は測定が不完全なので図には示していない。 |

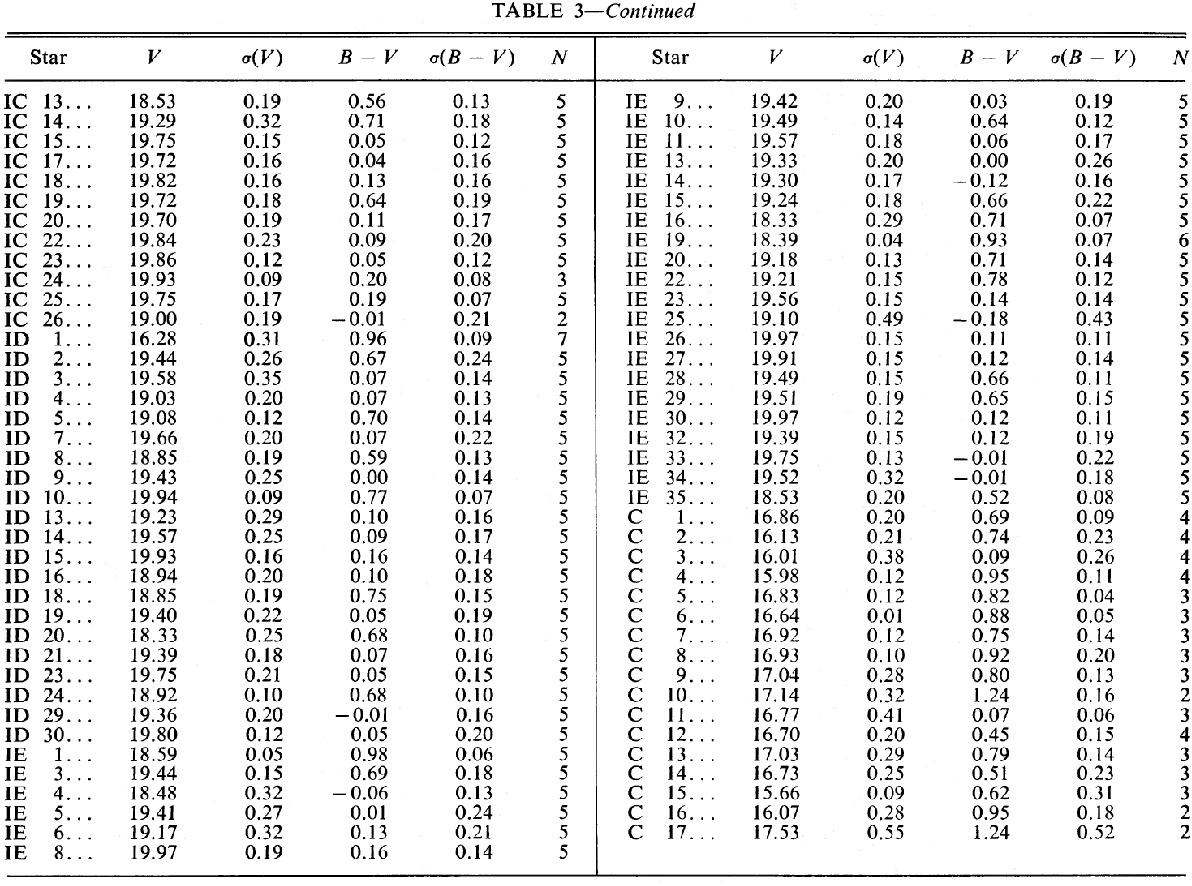

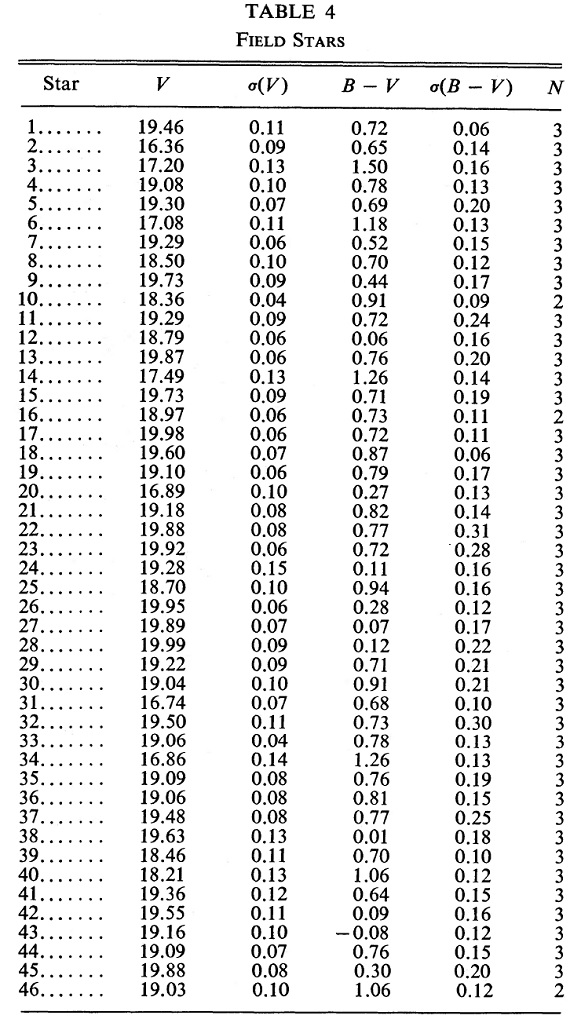

表4.フィールド星の測光 |

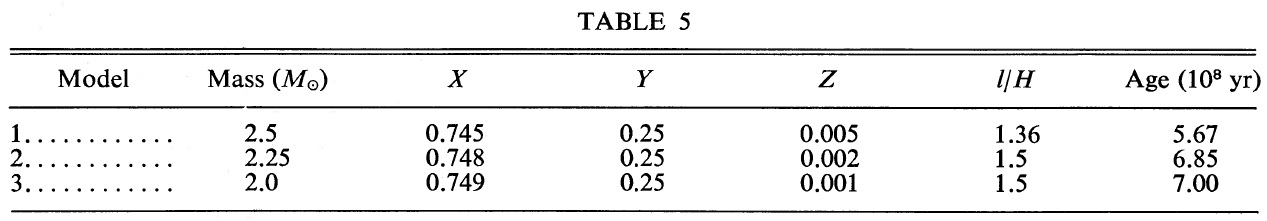

|

星団とフィールドとの星数比較 図4には星団の 7' SW (図1参照)に取った同面積のフィールドからの CMD を示す。表4にはその測光値を載せた。図3と図4を比べると、星団図に混入 するフィールド星の大部分は中間カラーであることが分かる。 B-V = [0.4, 1.2], V = [18, 20] の区間で見ると、図3には 81, 図4に 30 い る。B-V = [-0.4, 0.4], V = [18, 20] と B-V = [0.4, 0.7] で V > 20 にある主系列星を比べると、星団には280, フィールドには 95 星ある。込み 合いが小さいので、フィールドの方は完全度が高い。 |

図6=主系列の累積光度関数 図6では、NGC 1868 とフィールドにおける主系列累積光度関数を比較して いる。 二つの曲線の曲率が異なっているのは年齢分布の違いが原因と考えら れる。星団は 70 Myr 付近に集中しているが、フィールドはもっと広がった 年齢分布を持つ。 |

図7.星団-フィールド整数比較図。小区画中の最初の数字は区画内星団星数。 次はフィールド星数。背景は星団 CMD フィールド星と相殺する補正法 図3の NGC 1868 CMD 補正に二つの方法がある。一つは、図7に示すように、 CMD を小区画に分割する。差し引き後の CMD は星団 CMD の近似的な様子を与 える。もう一つの方法では、フィールド星図からまず一つを取り、星団図上で 最も近くにいる星を消去する。これを繰り返して、フィールド図と星団図を 相殺し、残った図を星団 CMD とするのである。この論文ではこちらを採用する。 CMD の特徴 図8はそうして作った星団 CMD である。その特徴は、 (1)立派な主系列。 (2)広く、先すぼまりのターンオフ (3)B-V で 0.5 mag 幅のヘルツシュプラング間隙 (4)良く発達し、複雑な巨星枝 である。NGC 1686 CMD は NGC 2209 SL 868 と似る。これら星団の巨星枝の青 さは低 [Fe/H] が原因である。 |

図8.フィールド星補正 CMD. 比較のため、モデル3を示した。 (B-V, V) = (0.17, 19.12) の点は t = 650 Myr である、それに続く点の間隔は 2 Myr. 超光度星 NGC 1686 には約 10 の超光度星が存在する。これらの星は中心の込んだ領域 に多くしたがって等級誤差が 0.24 mag と大きい。しかしその明るさは少なく とも 1 mag は巨星枝の上なので、 Flower, Hodge (1975) が述べたような超高光度であること自体は確かである。 NGC 1868 に超高光度星が存在するかどうかは問題である。というのは、そ のような星は、銀河系では見つかっていないからである。NGC 1868 における そのような星の平均値は、(B-V, V) = (0.8, 16.7) である。 超高光度星はどんな星か? このような星にはいくつかの説明がある。それらは、フィールド星かも知れな い、連星、大部分の星団星より若い星、または晩期進化のある時期にある星か も知れない。フィールド星は統計的に考えにくい。巨星枝の先端に既にある星が 二個集まる、しかもいくつもという連星仮説もありそうにない。主系列の形態か らごく最近に星形成があったという仮説も支持されない。最後に進化の最後の 時期という可能性が残る。これらの星が非常に大きな星団でのみ発見されるこ とから、その時期が非常に短いことが推察される。炭素核燃焼によるブルール ープという考えもあり得るが、モデル計算ではその場合は星が吹き飛ぶことが 示されている。NGC 1868 の超高光度星は、以前に発見されたずっと若い星団、 例えば NGC 2156, 2159, 2164, 2172 中の同様の星に比べると暗い。これは 光度が年齢に関係することを意味する。 |

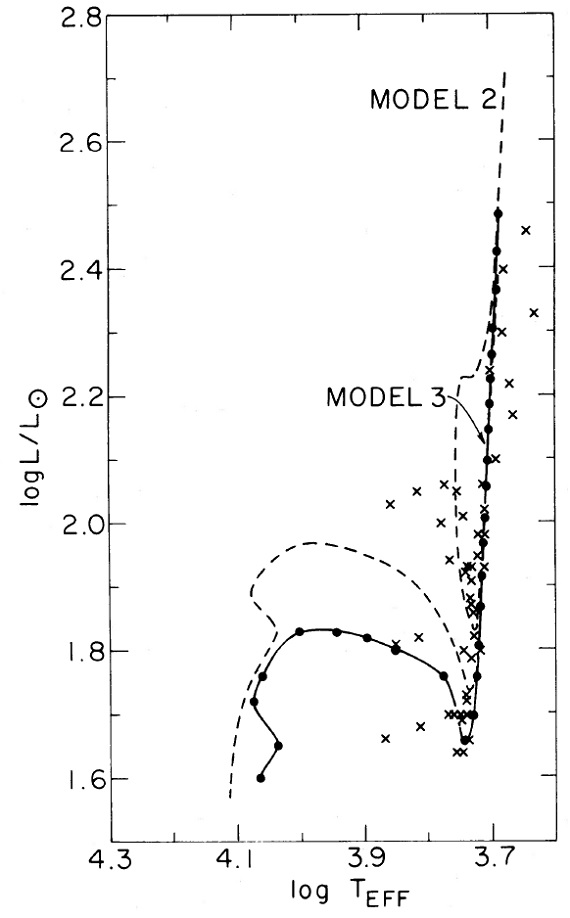

図9.モデル2=破線と3=実線の理論的 L-T 図。バツ=星団巨星。 モデル3で (logTe, logL/Lo) = (3.94, 1.83) は年齢 650 Myr で、 それに続く点は 2 Myr 間隔である。 |

図10.NGC 1868 とモデル3の比較。 ここでは DM(LMC)=18.6 を採用する。表5のモデルを計算した。モデル3が 良く合う。 したがって、 NGC 1868 は低メタルで年齢 70 Myr とモデル化した。 |