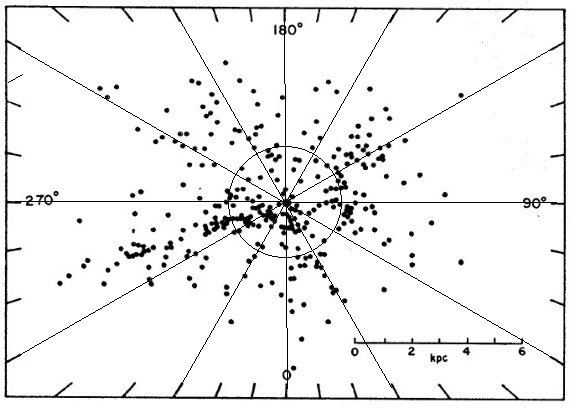

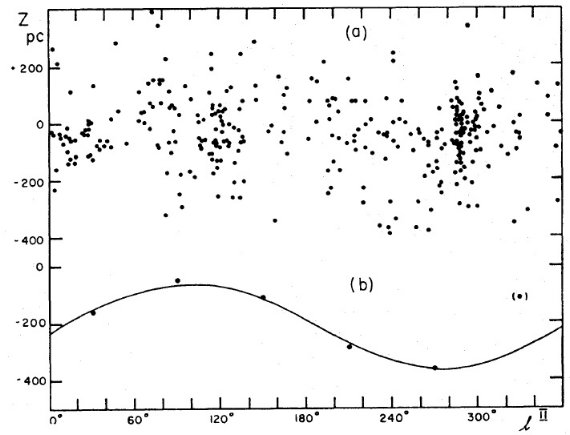

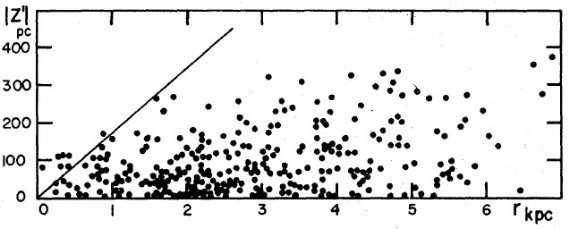

図2.セファイドの銀河面分布。

良く見えない渦状構造

図2にはセファイドの銀河面分布を示す。明白な渦状構造は見えない。

しかし、これは予想されたことである。なぜなら、セファイドは進化の進んだ

星で、赤色巨星段階を過ぎているのだから。長周期セファイドだけにすれば

状況が改善されると期待するかも知れないが、サンプル数が少なくなりやはり

渦状構造が現れない。

しかし、腕がそこにあると事前に知っているので、それを念頭に置いて図を

眺めるとぼやけた腕があることが判る。従って、少なくともセファイドが腕

構造に反した分布を示しているわけではない。唯一通念と反した現象として、

太陽がセファイド腕の外側にあるように見えることがある。一方、早期 B-型星、

銀河星団、 HIIR は腕の内側縁に集中していた Becker 1963 図1、2。この点

に関しては既に、Kraft, Schmidt 1963, Oort 1963 で論じられている。

探査の不完全度

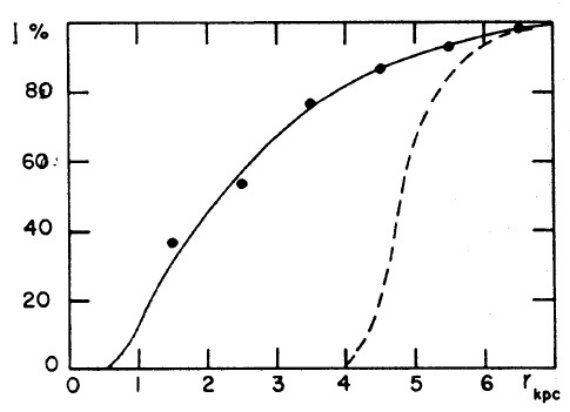

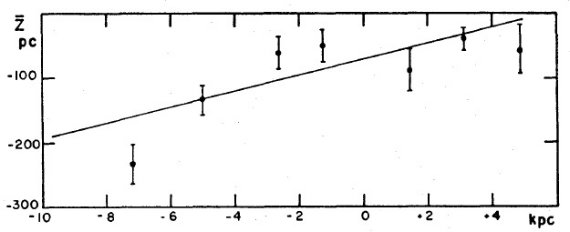

図2の表面密度は太陽から離れるに連れ低下して行く。これを検出率の変化を

示す分布と考え、太陽近傍数百pcを基準にして平均面密度を距離に対して

プロットしたのが図3である。距離 5 kpc では 90 % が未検出であることが判る。

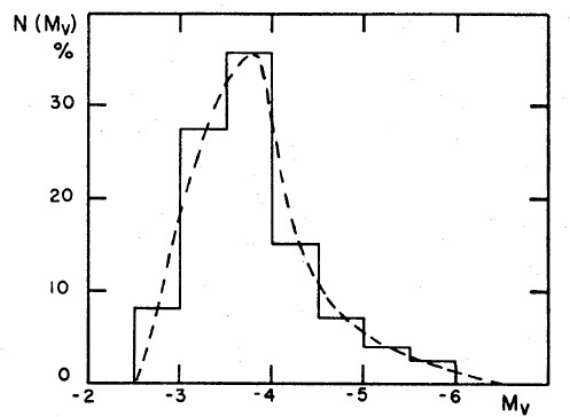

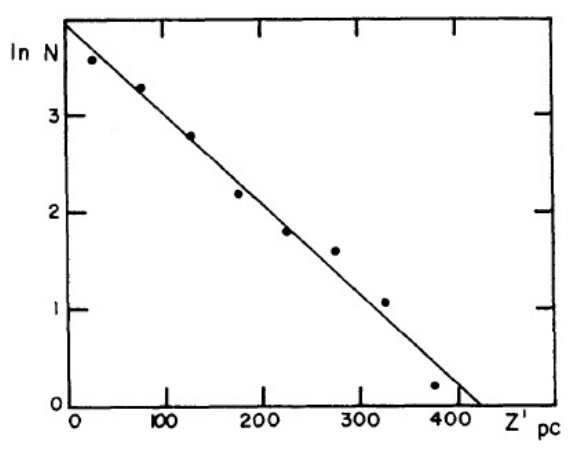

光度関数

図4は 1kpc 以内のセファイドに基づいた光度関数である。

探査の徹底

図3はサンプルが不完全なのは、観測装置の限界のためではなく、観測効率と

検出の徹底さに問題があることを示す。現在の装置で成せることは多い。

| |

図3.セファイド探査の不完全度 I と距離の関係。点と実線は観測から。

破線=探査が 14 等まで完全で星間吸収率が 0.9 mag/kpc と仮定した

場合の予想。

図4.太陽近傍の観測から導いたセファイド相対光度関数。縦軸 N は 0.5 等

巾に収まる割合。

|