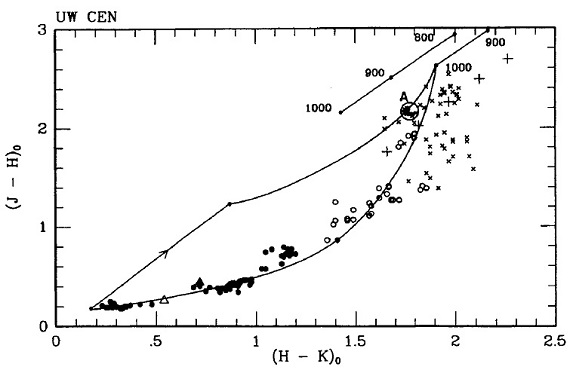

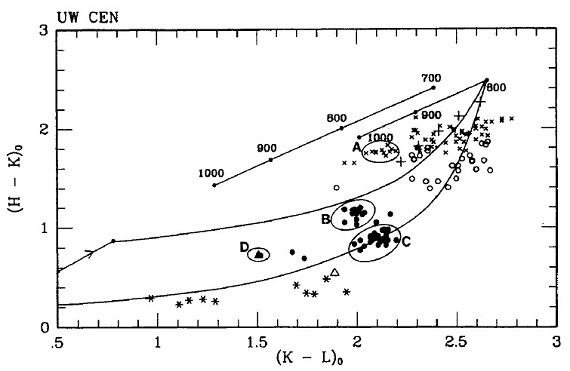

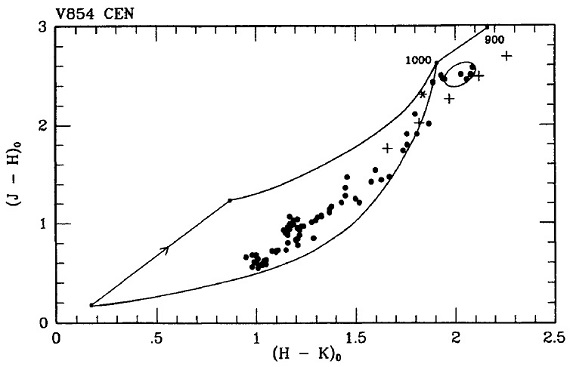

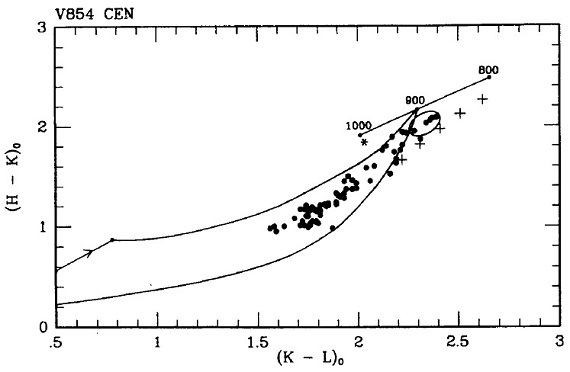

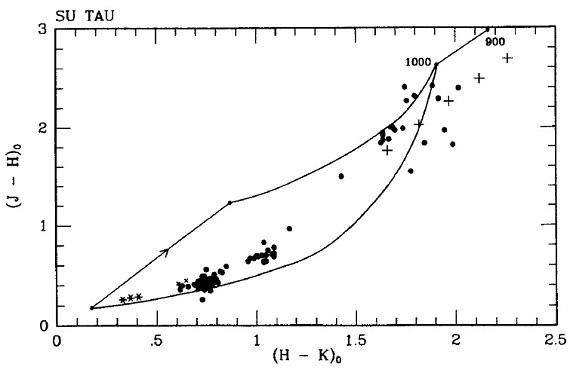

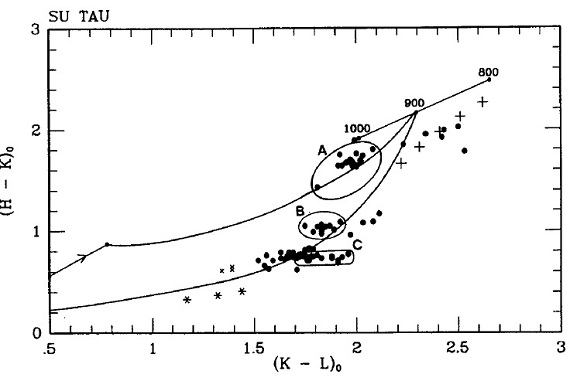

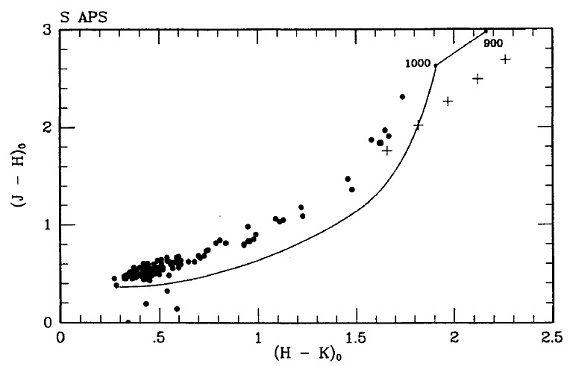

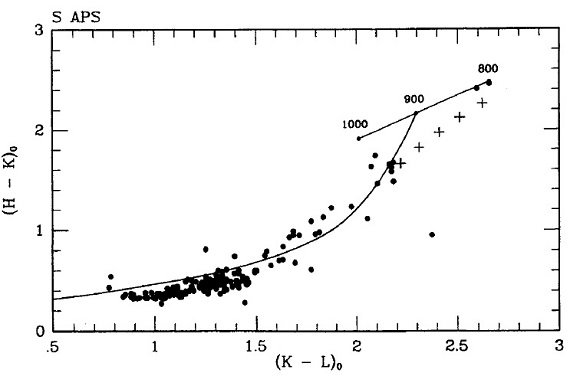

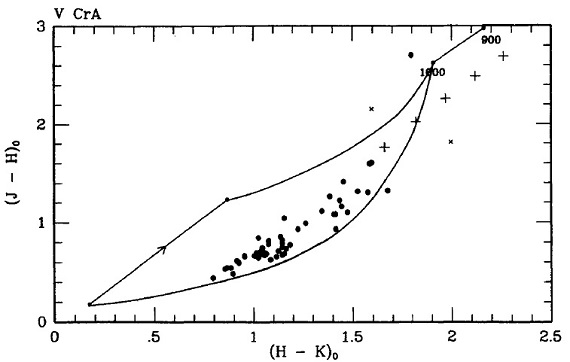

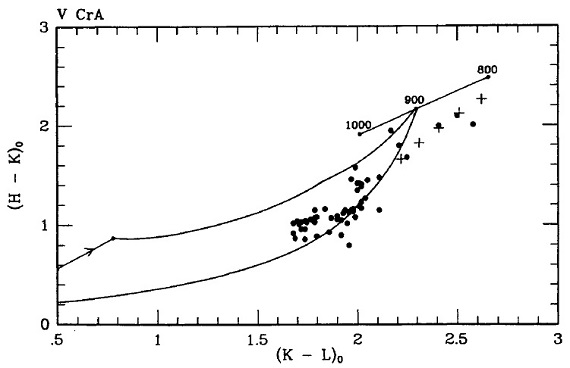

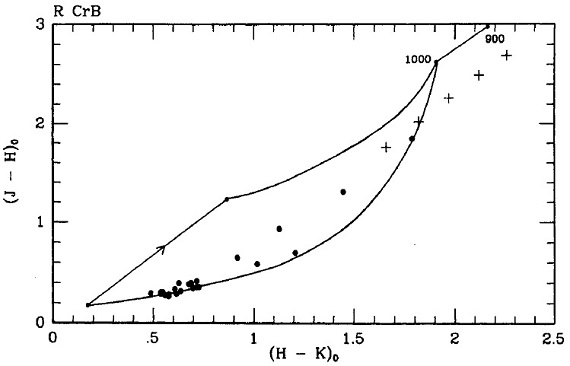

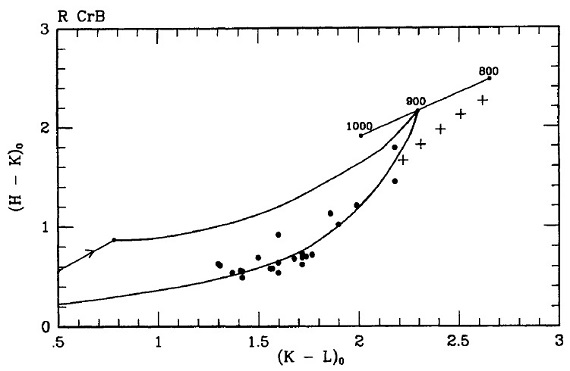

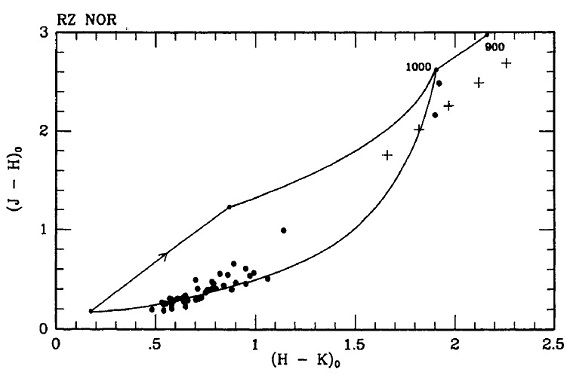

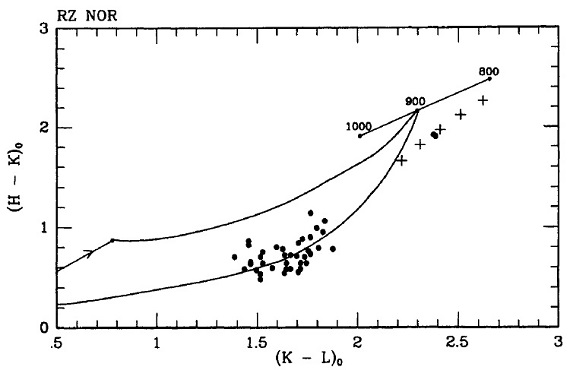

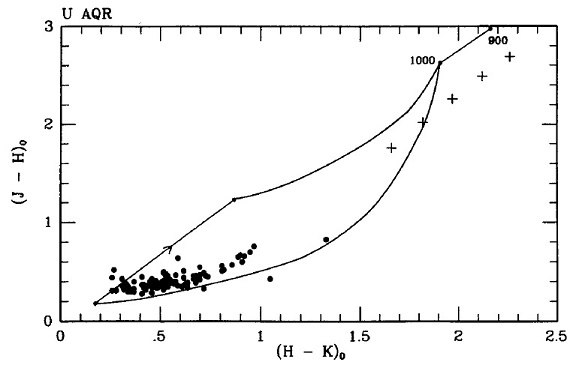

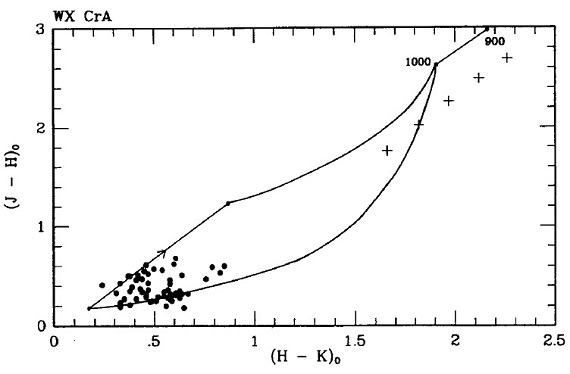

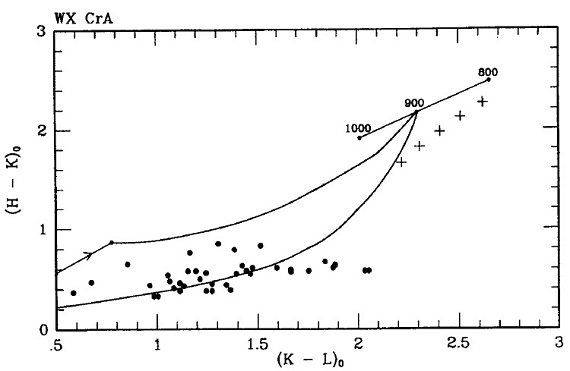

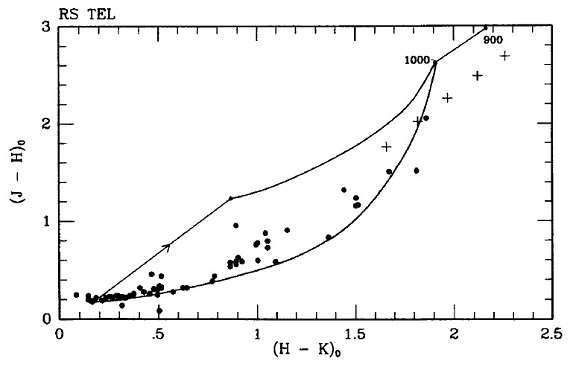

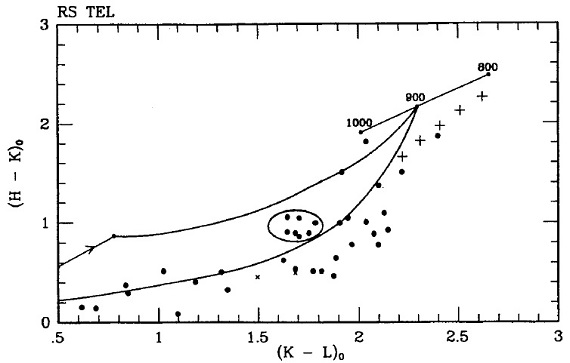

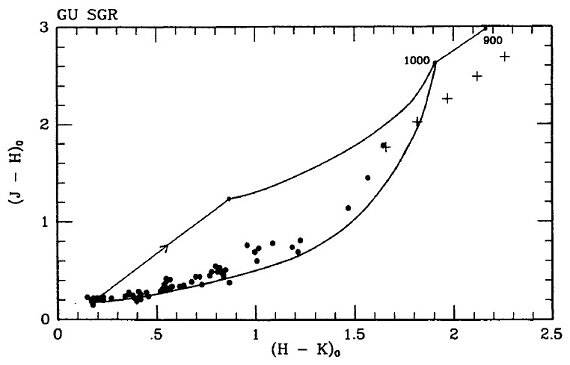

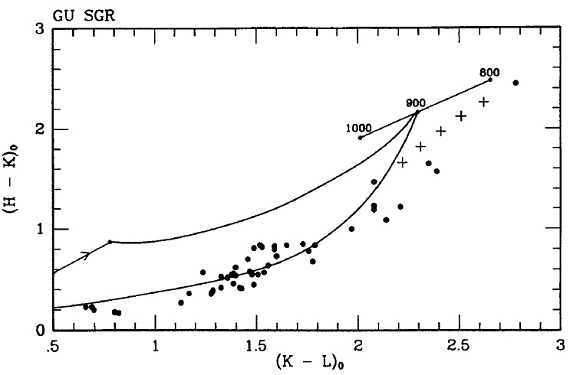

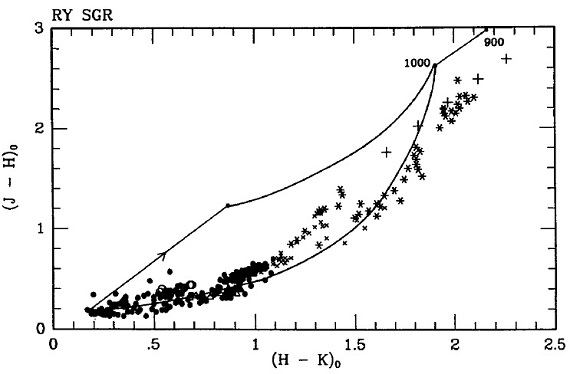

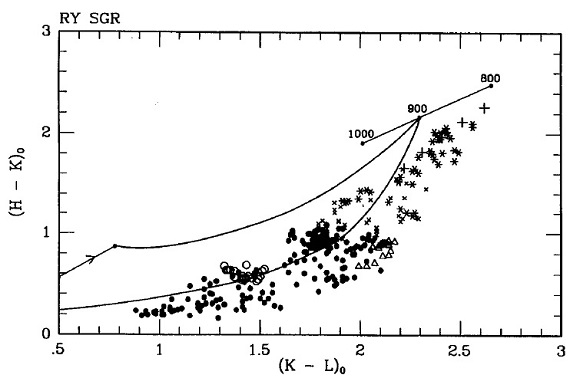

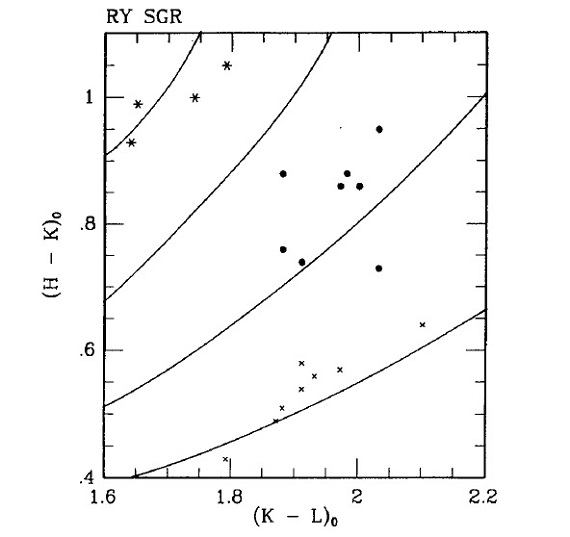

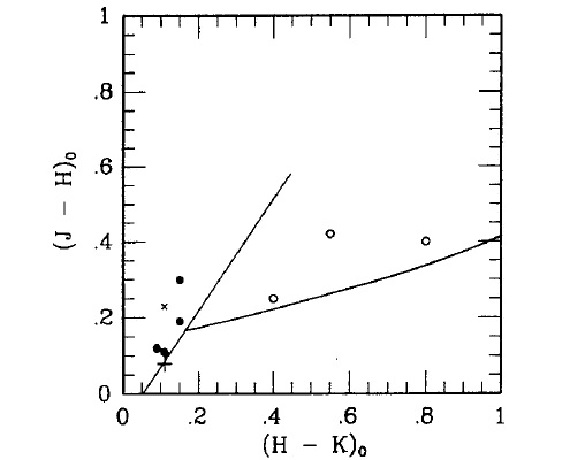

Feast, Glass (1973) は、二色図上で RCB 星を T 4000 - 6000 K =星と T 800 - 1000 K =シェルの二成分系として説明可能とした。図1−27は この一般的描像が正しいことを確認するが、さらに詳細に踏み込むことを可能 にする。これで星温度は比較的よく決まる。ダスト温度はそれほどでない。 なぜなら、(1) 放射率でかなり形が変わる、(2) ダスト温度に巾がある、から である。

ダスト放射率の影響

ダスト放射率として、 Drain (1985) の a = 100 A 炭素グレインの表を採用した。このダスト半径は J バンドと より短波長の減光観測 Clayton (1996), Feast (1986) から導かれた値である。 シェル放射を黒体の代わりに変形黒体とした場合、二色図経路の低温端から 得られる温度は黒体の時より 200 K 程度低くなる。 Feast (1986) は RCB 星の減光曲線が少なくとも一部は a = 40 - 150 A の非晶質炭素煙 の実験データ Borghesi, Busoletti, Colangeli (1985) と合うことを示した。このデータを採用すると二色図モデル経路は Drain の 放射率の場合と黒体経路との中間になり、シェル温度は黒体温度より約 100 K 低くなる。

雲の特性

星から離れていく雲は様々な距離を持ち、このため雲温度に巾が生じる。 比較のため、準連続的、定常的に放出される雲からなるシェルのカラーを 計算した。雲は放出後 200 日の間光学的に厚く、放出速度は 200 km と仮定 する。このモデルは遮光に伴い、急速な光度低下とゆっくりした回復を示す 点で観測と合う。このモデルでは、放出雲のサイズ、放出方向と視線との 角度、雲の光学的深さが一様かどうか、最初の雲が散逸する前に次の雲が現 れるかどうか等に応じて、様々な深さの極小を生み出す。

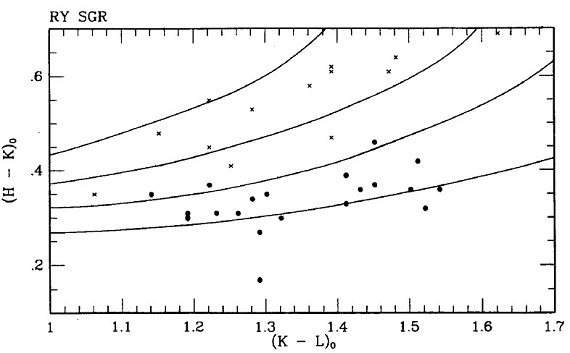

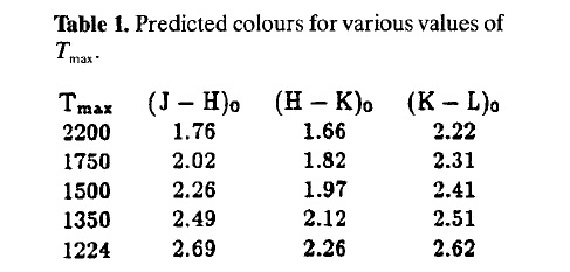

Tmax

星の中心から見た立体角は時間と共に一定値を保つとする。近赤外放射の 大部分は雲が可視光で光学的に厚い期間に放出される。ダスト放射は黒体と 仮定する。ダストはある最小距離で形成され、その時のダスト温度 Tmax を 変えたときの結果を表1に示す。観測されるカラーはダストと星の放射が 合わさったものに対するので、モデルフィットに使用する Tmax カラーは 観測カラーより赤い必要がある。

図1−25を見ると、一本の線には乗らないことが分かる。ここで提案する RCB モデルの立場からは、(1) モデルのカラーは雲形成率が一定の場合で、 (2)遮光により星放射光のカラーは変化する、ためと考えられる。

雲による星放射光の赤化

星本体のカラーは、特に星が隠されても彩層が隠されない (Alexander et al 1972) 場合は複雑な変化をする。しかし、近赤外では単純に 赤化だけを考える。減光の比は

AJ:AH:AK:AL = 1.00:0.65:0.42:0.21

で、雲の温度は T = 800, 900, 1000 K, シェルの AJ = 3.0 とする。 この減光比は 5500 K の赤化で観測を合わせたときのフィットから求めたもの だが、Draine の a = 100 A グラファイトにも近い。 Borghesi, Busoletti, Colangeli (1985) の非晶炭素煙を採用すると、 5500 K 黒体の赤化カラーは (J-H)o で 0.2 mag 青くなるが、他のカラーは変わらない。

表1.様々な Tmax に対するカラー

(その温度の黒体カラー?)