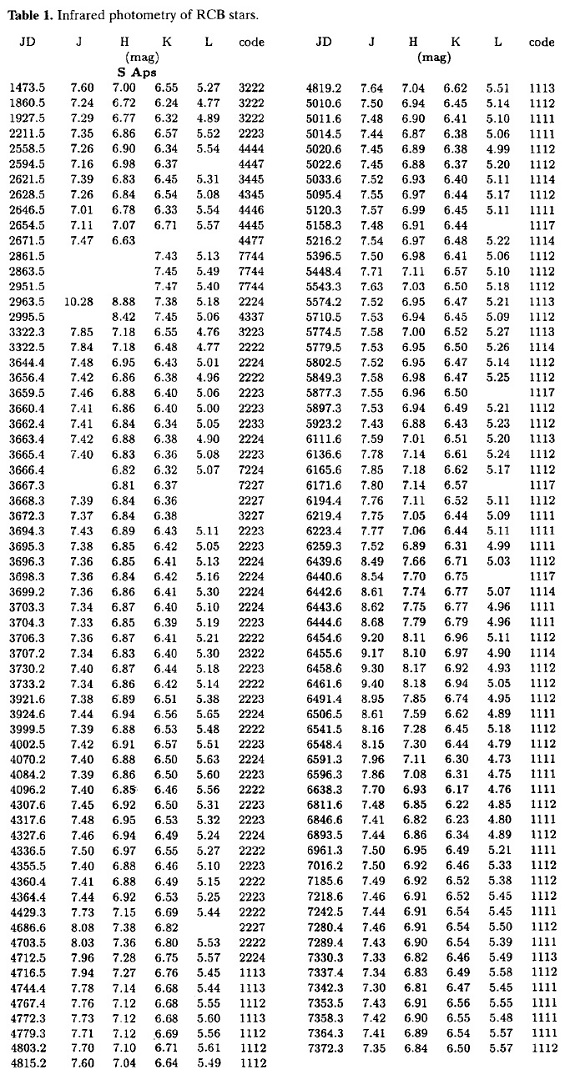

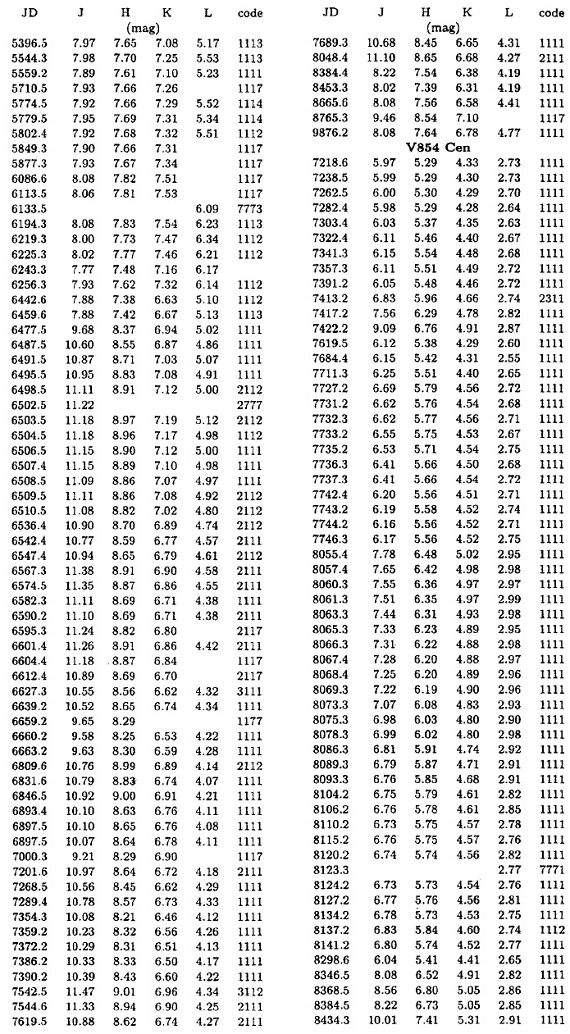

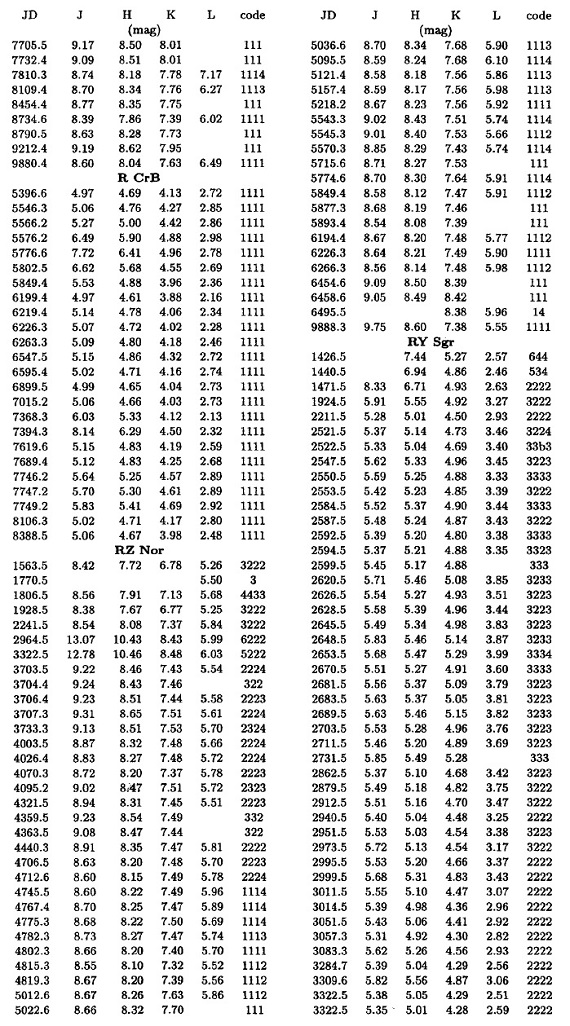

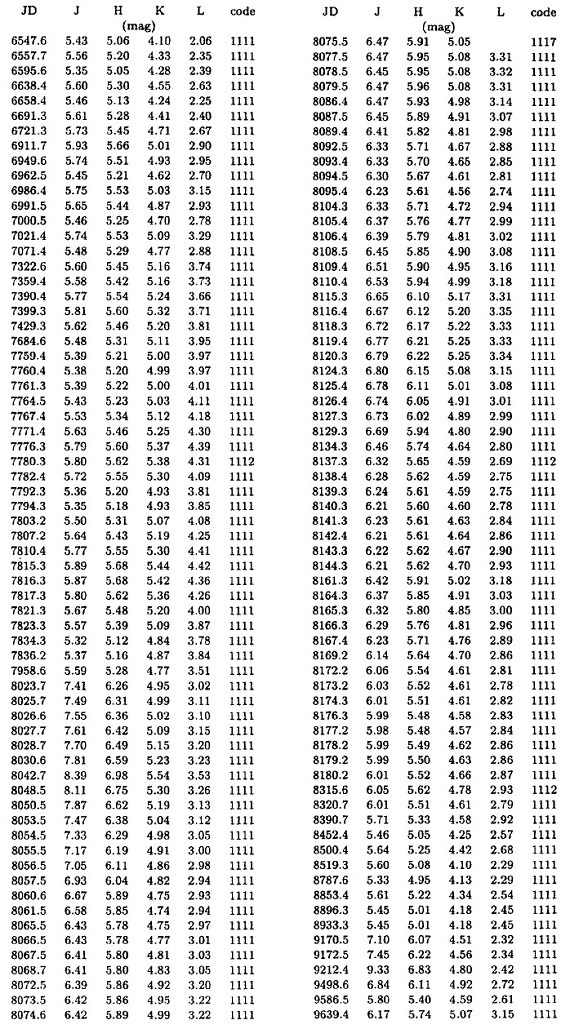

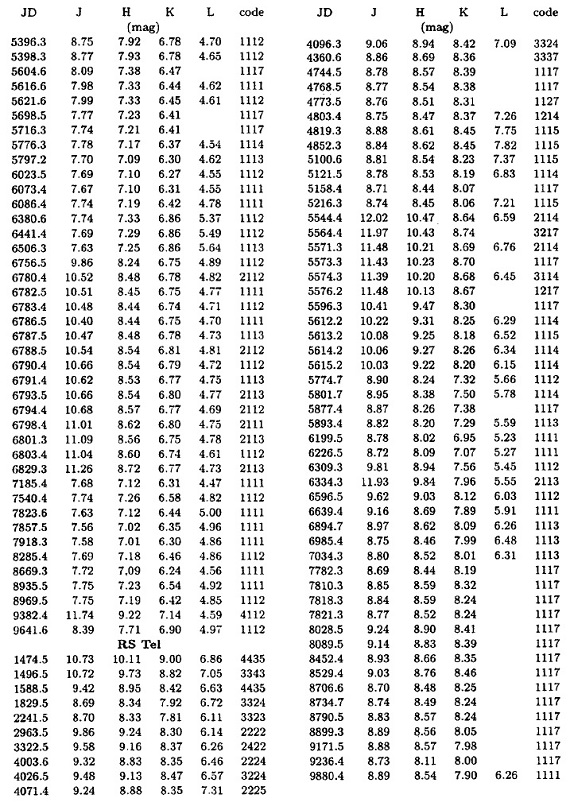

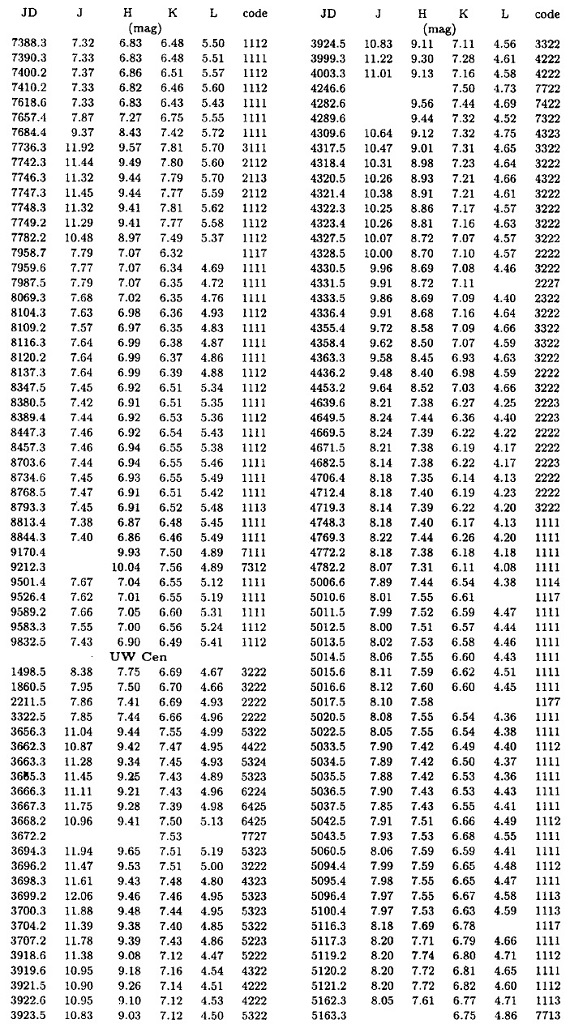

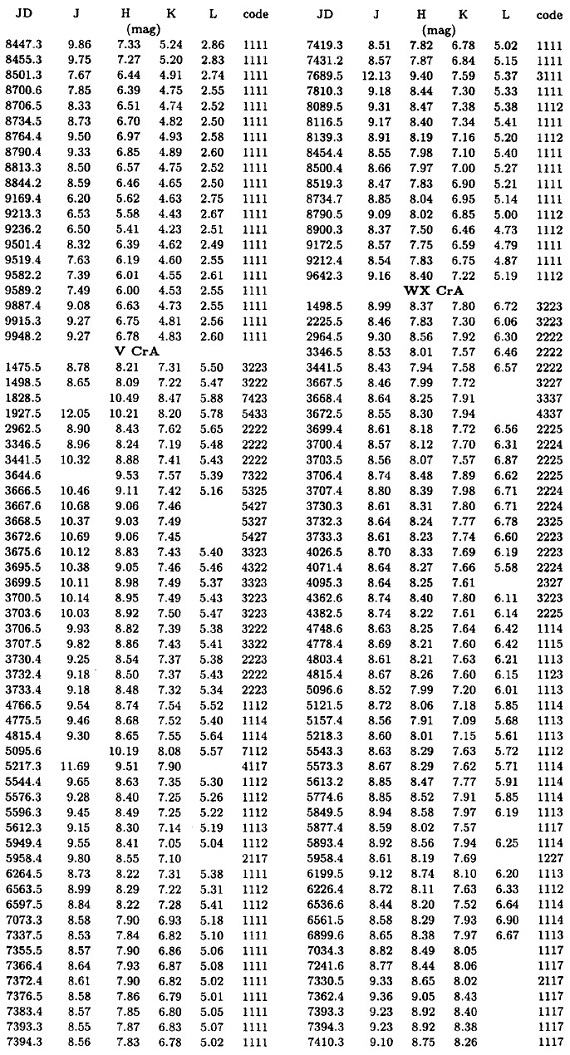

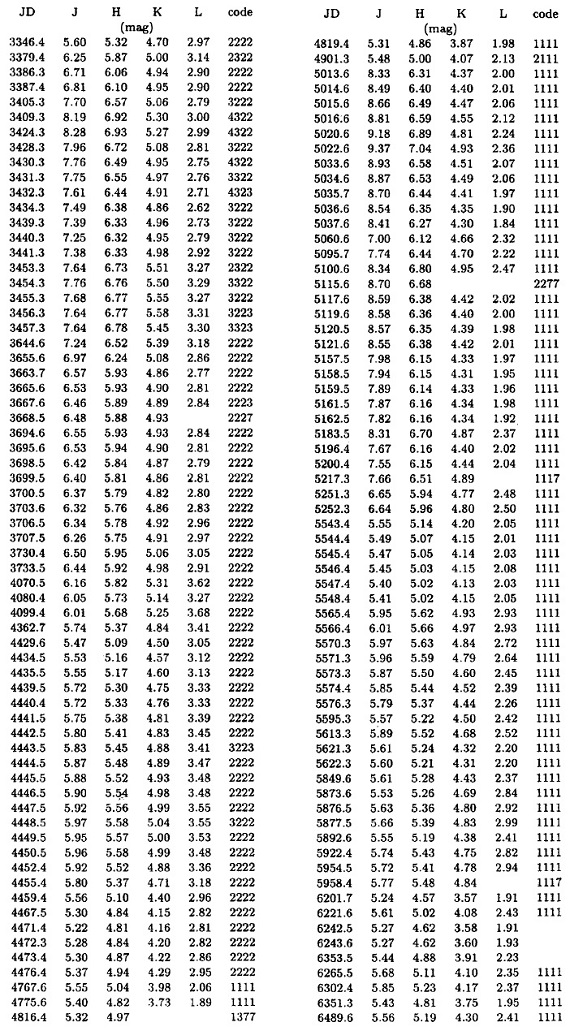

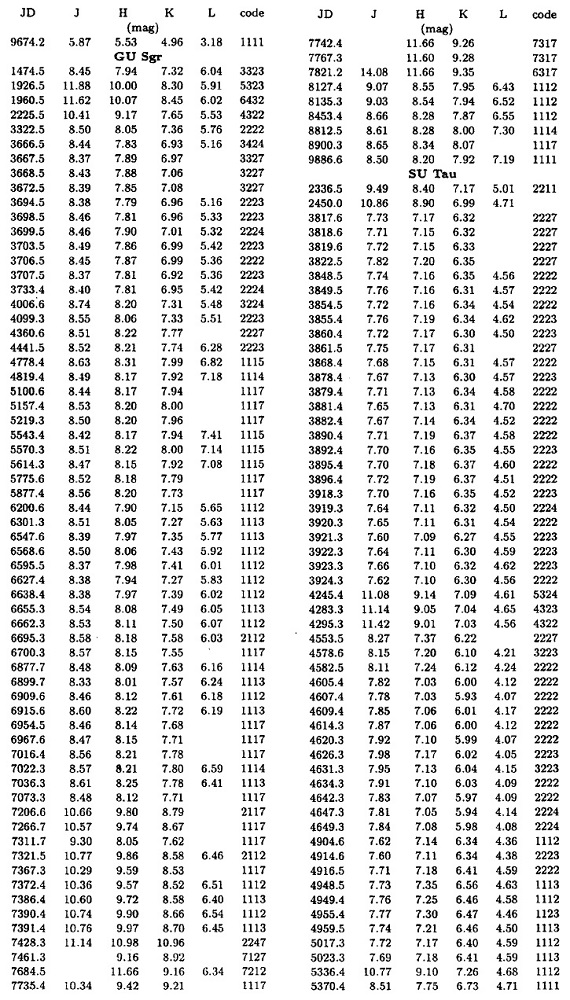

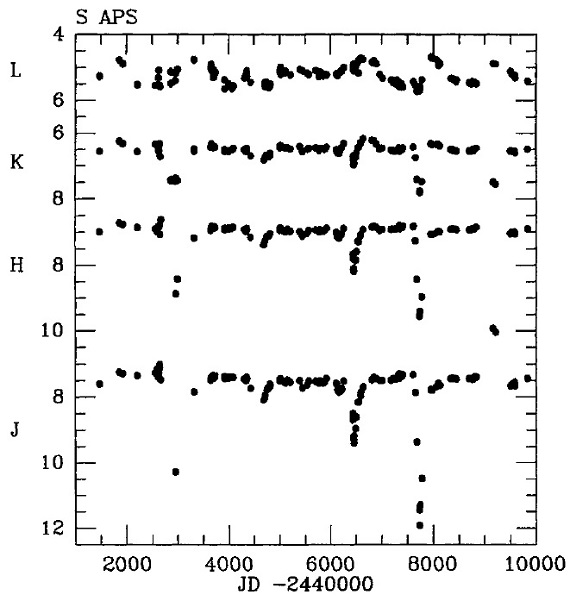

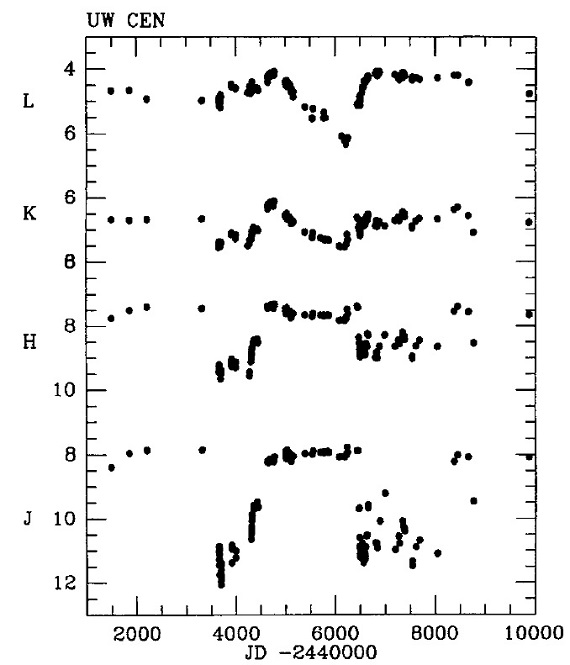

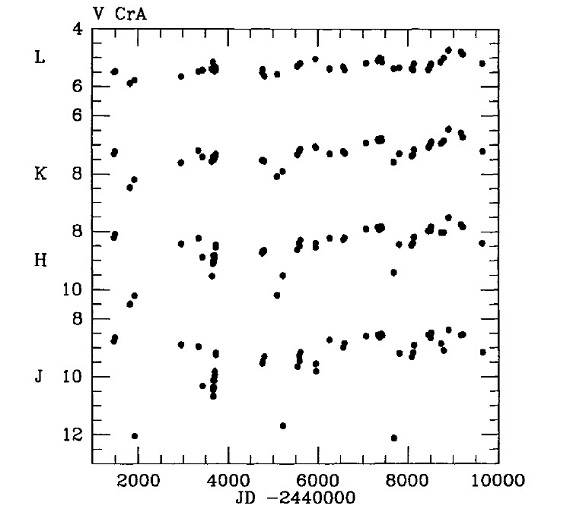

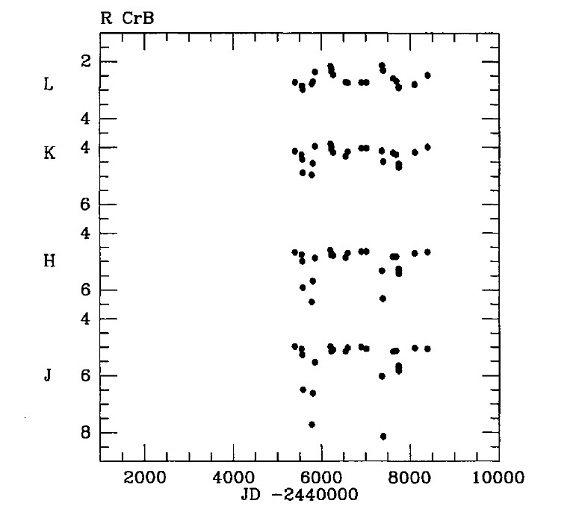

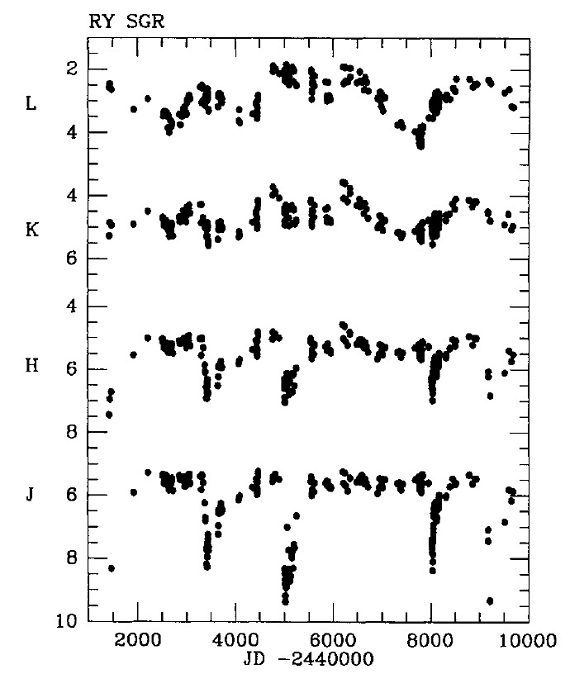

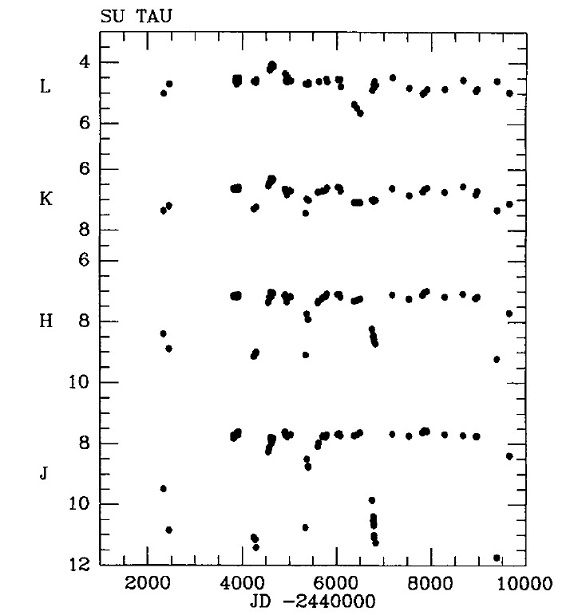

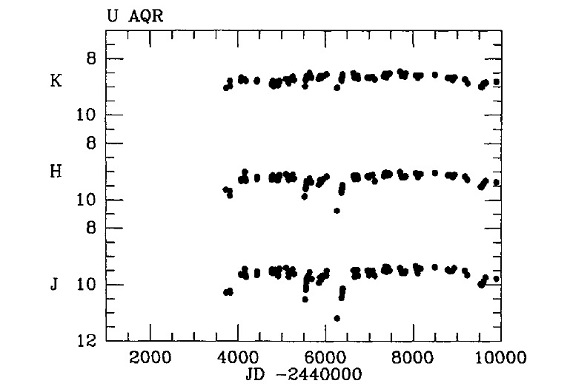

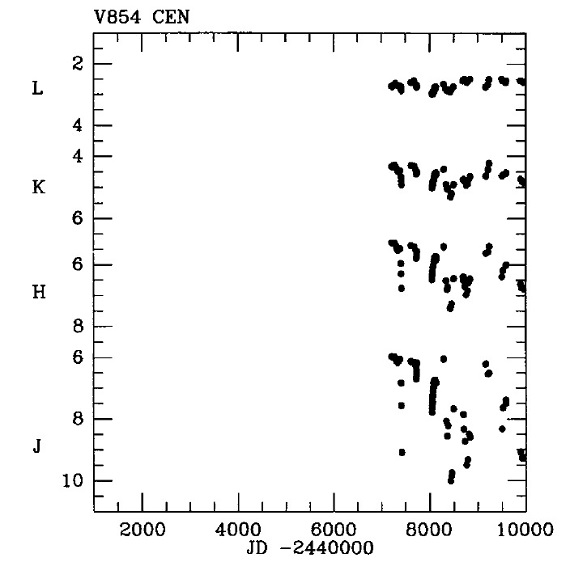

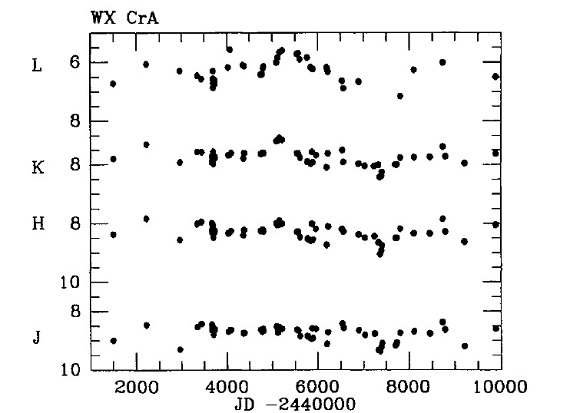

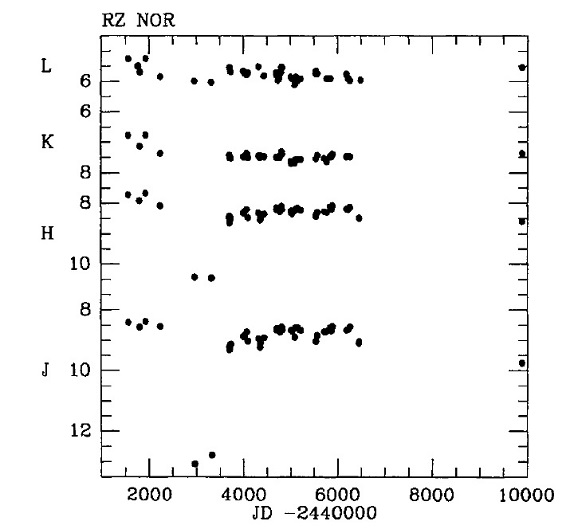

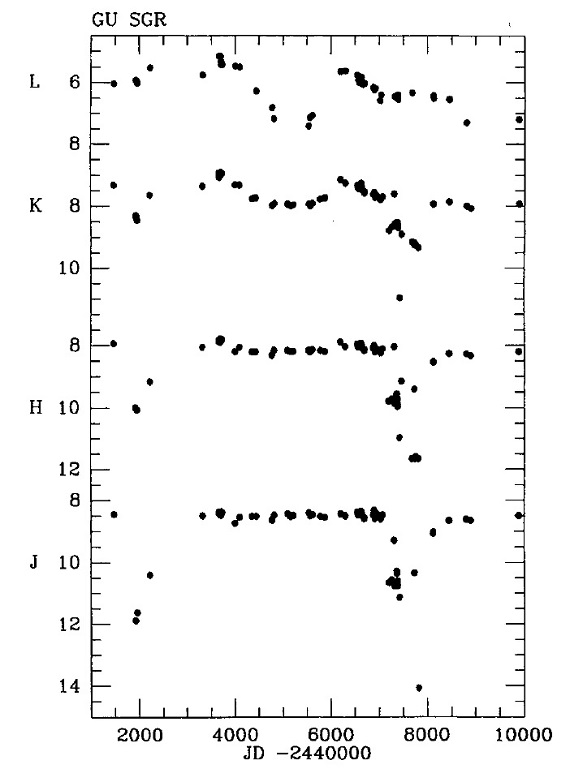

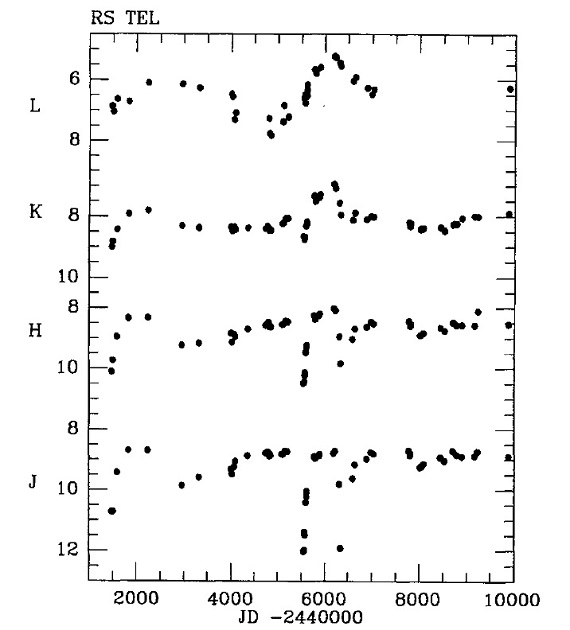

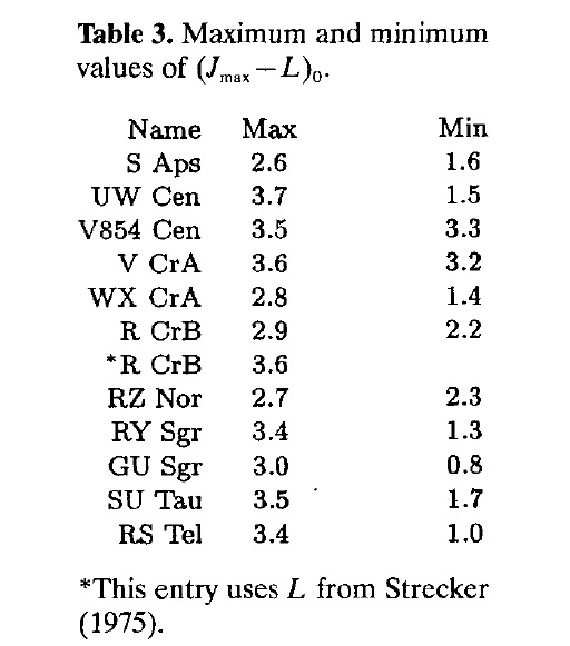

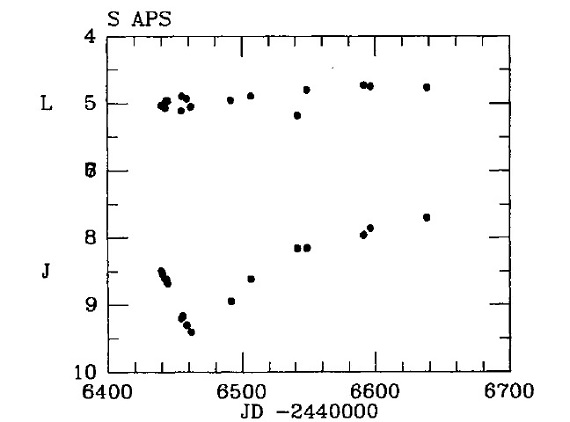

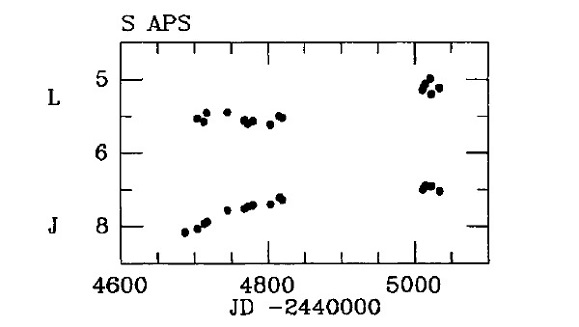

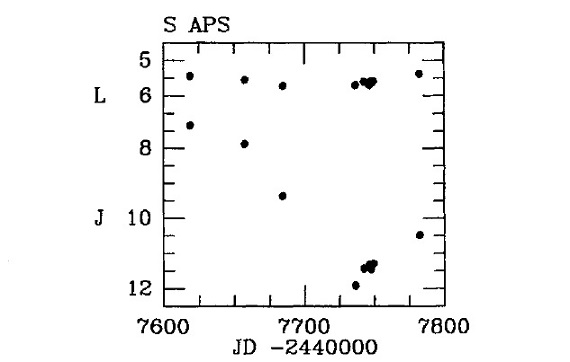

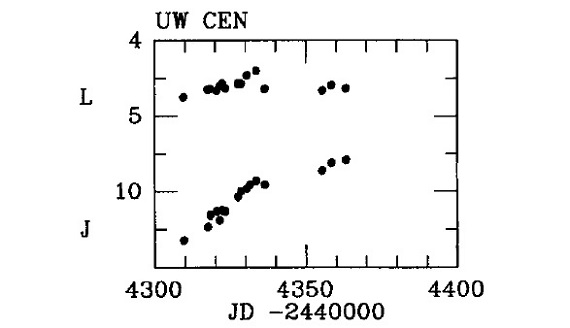

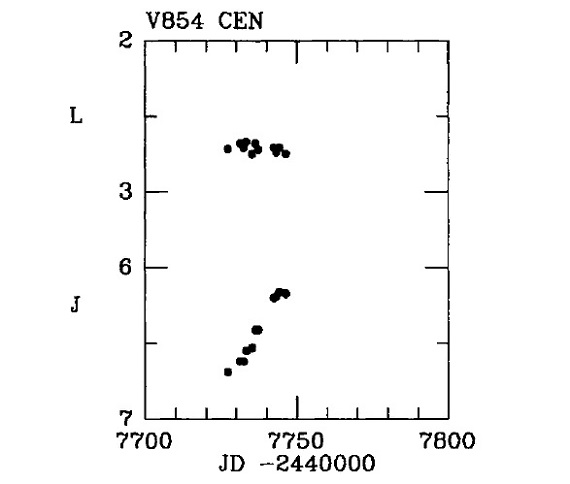

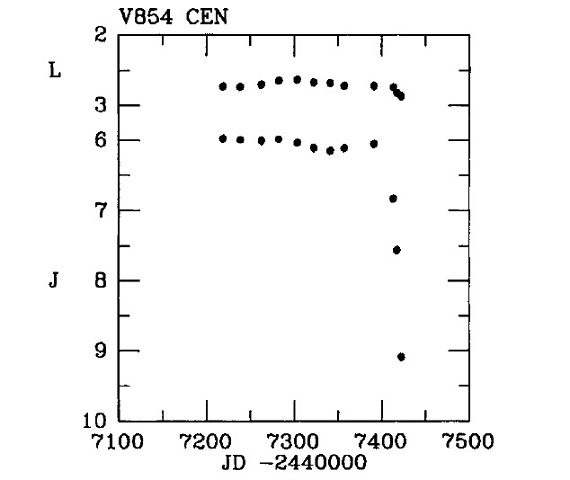

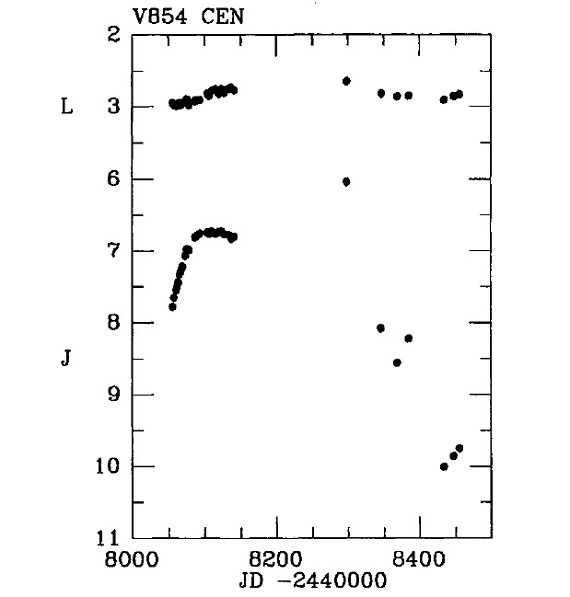

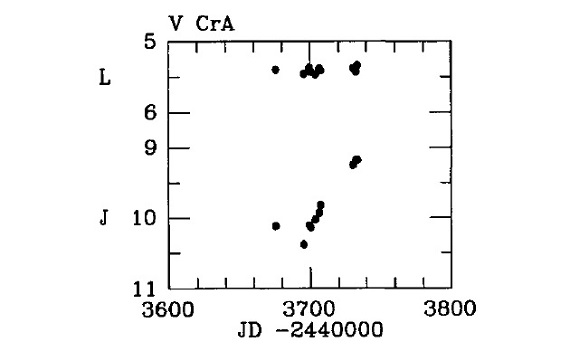

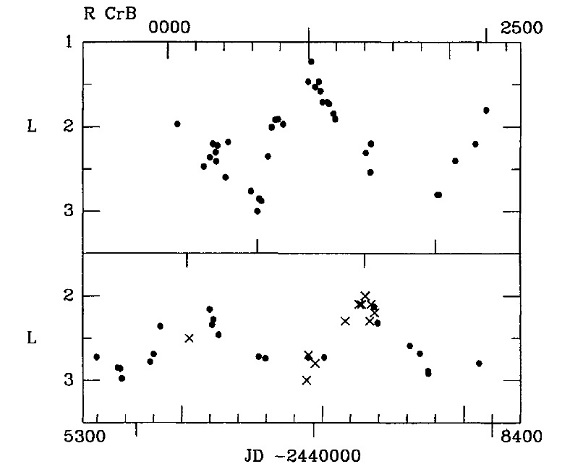

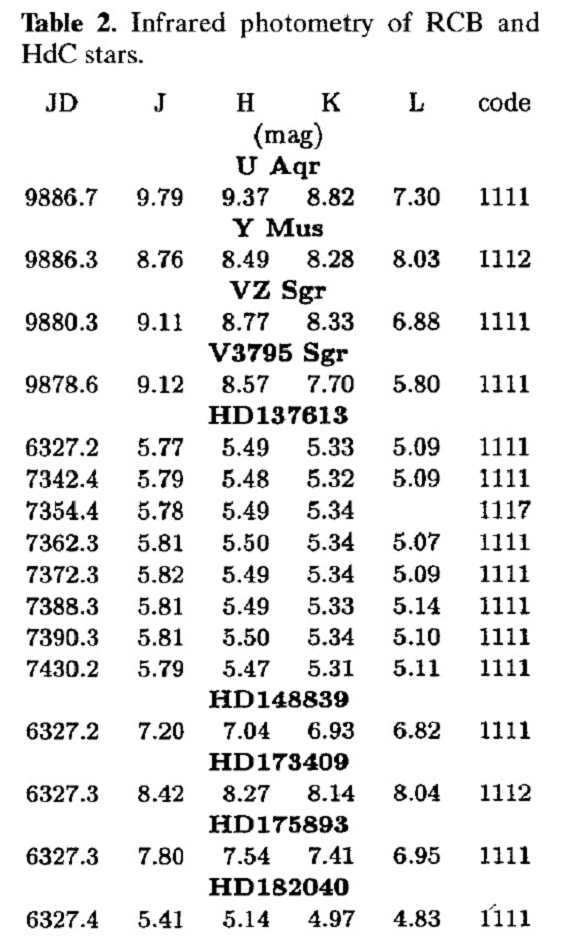

JHKL 観測天体は 11 RCB 星、S Aps, UW Cen, V854 Cen, V CrA, WX CrA, R CrB, RZ Nor, RY Sgr, GU Sgr, SU Tau, RS Tel である。 U Aqr は JHK測光のみである。観測結果は表1に示す。表2に JHKL測光を一回行ったのみの U Aqr, Y Mus, VZ Sgr, V3795 Sgr, と非 RCB の HdC 星 HD137613, 173409, 175893, 182040 の 観測結果を示す。

装置

観測の大部分は SAAO 0.75m 鏡に取り付けた MkII 赤外測光器で行った。 観測結果は Carter 1990 の標準星を用いて SAAO システムで表現される。

エラー

観測日付は JD - 2440000 で示した。 多くの観測の精度は 0.01 等より良い。しかし、遮光により観測時に暗 かった天体では精度はそれより悪い。表1,2ではエラーコードを以下の ようにした。

≤ 0.03 = 1;

0.03 - 0.06 = 2 ;

0.06 - 0.10 = 3 ;

0.10 - 0.20 = 4 ;

> 0.40 = 6 ;

間違った星を観測

RZ Nor(JD6454, 6458), GU Sgr (JD 7311, 7735), RS Tel (JD9263) のカ ラーは正常星のそれであり、間違った星を観測したのであろう。これらの 観測は議論から省いた。

可視星間減光

星間減光は Whitelock, Feast, Catchpole 1986 が採用した式、

Av = 0.099(1/sin(b) - 1)[1 - exp(-10*r*sin(b))]

を用いた。これは Tammann, Sandage, Yahil 1979 から取られたものである。 RCB 星までの距離は Mv = -5 を仮定して、文献にある極大時可視等級から 決めた。使用した減光値は、S Aps, 0.38; U Aqr, 0.03; UW Cen. 0.58; V854 Cen, 0.20; V CrA, 0.27; WX CrA, 0.58; R CrB, 0.03; T Mus, 1.82; RZ Nor, 1.47; RY Sgr, 0.20; VZ Sgr, 0.85; GU Sgr, 0.98; V3795 Sgr, 1.40; SU Tau, 1.17; RS Tel, 0.31; HD137613, 0.13; HD148839, 0.34: HF173409, 0.34; HD175893, 0.31; HD182040, 0.37 である。 Alcock et al. 1996 は RCB 星光度に幅があることを示唆している。 その場合、距離が変化するため、星間減光に不定性が生じる。しかし、 結論にはあまり影響しない。HdC 星の減光はそれらが RCB 星と同じ光度を 有すると仮定して求めた。

赤外減光

赤外減光則は van de Hulst No. 15 に基づき、

Av : E(J-H) : E(H-K) : E(K-L) = 1 : 0.105 : 0.052 : 0.043 を仮定した。

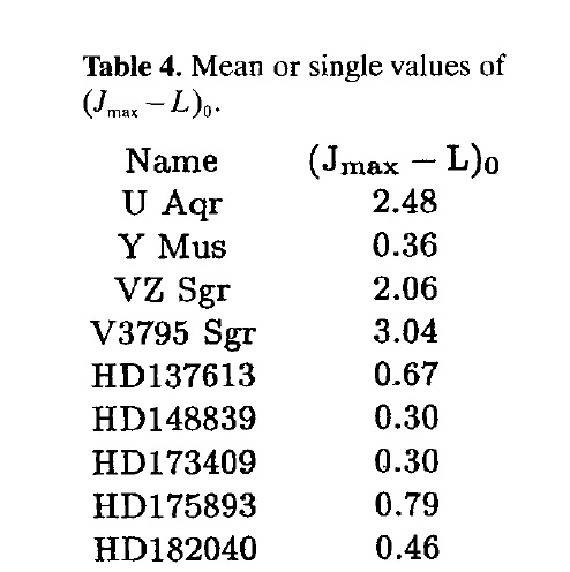

表2.RCB 星と HdC 星の赤外観測