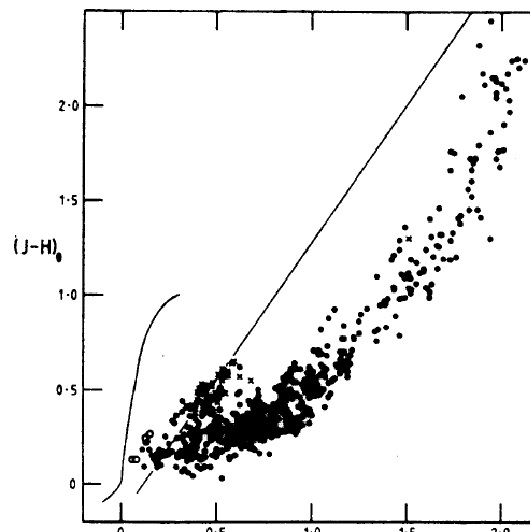

二色図

図3は 12 RCB 星の (J-H)-(H-K) 図である。3つの高温星 MV Sgr, DY Cen,

V348 Sgr を除くと、極小時を含む全ての観測点が狭い帯の中に入ることが

わかる。個々の星はこの帯に沿って動き回っている。これは、 RCB 星の特性が

星本体、シェル双方ともに、極めて狭い範囲に限定されることを示す。

HdC 星

白丸は HdC 星であるが、RCB 星がもしシェルを伴わなければ予想される位置

にあることは興味深い。Glass, Catchpole 1974 は正常星の2色図が黒体から外

れる原因を調べ、それが主に H- オパシティによることを明らかに

した。HdC 星では H- オパシティの働きは弱く、それが HdC 星の

位置を黒体に近づけているのである。

RCB 星表面温度

Schonberner 1975 は RY Sgr と R CrB の温度を Teff = 7000 K とした。

しかし、 RCB には様々な強度の C2 吸収帯が見られる。中でも

S Aps (図3のバツ印)は非常に強いバンドを示す。これらからは、5000 K まで

下がる温度が推測される。それは炭素量が大きいせいかも知れないし、表面温

度の不均一によるのかも知れない。二色図上の S Aps の位置は温度が低いため

かも知れないが、弱い星周減光があるのかも知れない。この問題に関し、興味

深いのは、 Espin 180, 1894, 1900 の観測で、一週間ほどの間、 R CrB が

強い C2 バンドを発達させたが、その時期 R CrB は極大期にあった。

RS Tel は Payne-Gaposchkin 1936, 1963 によると R8 の非常に冷たい

RCB 星であるが、 Bidelman 1953 は C2 が弱いとく、 UBVRI

データ(Kilkenny, Whittet 184) からはこの星が異常に低温という証拠は

得られなかった。Payne 1928 はこの星を R0 とした。初期の分光観測データ

は再チェックの必要がある。Saio, Wheeler 1984 は 7000 K 以下では脈動振

幅を安定に保てなかった。このように、 RCB 星の温度巾は未定である。

RCB 星は脈動変光星か?

全ての RCB 星は脈動変光星だろうか? Kilnenny 1982 は RY Sgr

が平均周期 38.6 日で 1 秒/日 の割合で短くなっていくことを見出した。これ

は Schonberner 1977 の計算とも合う。すべての RCB 星はわずかな変光を極大

時に示すので、脈動変光星なのかも知れない。しかし未確定である。 Fernie et

al 1972 は R CrB に 44 日周期を見出した。Griffin 1985 は視線速度の変化が

49 日周期を持つとした。また、 Batesin 1972, Kilkenny, Flanagan 1983 は

UW Cen に 43 日周期があるのではないかと述べている。

| |

図3.12 RCB 星の (J-H)-(H-K) 図。モニター観測結果を全て載せた。

バツ印= S Aps. 白丸=HdCs.直線=黒体。曲線=正常星。

Kilkenny 1983 の観測

は S Aps が現在 40 日付近で変光していることを示すが、周期 120 日

が以前には言われていた。一層の観測が必要なことは明らかであるが、しかし、

RCBs が大体 40 日の周期を有するという仮説は捨てきれない。

星とシェルの相対光度比

ここまで、星とシェルの温度が狭い範囲に集中することを強調してきた。この

近縁性は星とシェルの相対光度比に及ぶ。極大時の J 平均値と L 平均値から

計算した (J-L)=2.48±0.12 はシェルの相対光度がファクター3以内に

収まることを示す。

|