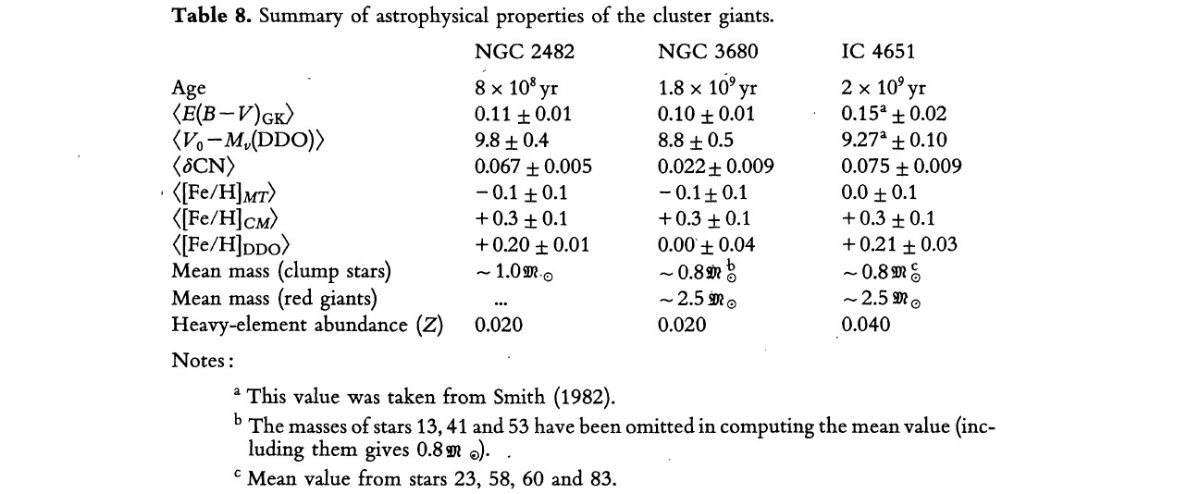

| 高齢散開星団 NGC 2482, NGC 3680, IC 4651 の 広帯域 CMT1T2, 中帯域 DDO 測光を行った。独立な二つの測光 規準を用いて、フィールド星と星団星を分離した。また、赤化、距離指数、 金属量、有効温度、表面重力を導いた。質量も粗い見積もりを出した。 NGC 2482 と IC 4651 の巨星はヒアデス巨星とほぼ同じ CN 強度を有する。 NGC 3680 の方は近傍 K 型巨星よりもわずかに強い CN 強度を示す。 | CMT1T2 から NGC 2482 と NGC 3680 は鉄ラインから 導かれた値として、 [Fe/H]MT = -0.1±0.1、一方 CNO-混入のある (C-M)指数は 0.4dex 高い。 CMT1T2, DDO 双方が IC 4651 は [Fe/H] = +0.2±0.1 で中間年齢、高齢星団の 金属量分布の高金属量側に位置することを支持する。NGC 3680 と IC 4651 の クランプ星はその位置でヘリウムコア燃焼を開始する以前にマスロスを受けて いたようだ。 |

|

銀河の金属量勾配 Janes 1979a は UNB, DDO 測光から遠方の円盤 K 型巨星と散開星団 41 個 について金属量の変化を測った。Janes が太陽近傍で得た d[Fe/H]/dR = -0.05 は Claria 1980 が幾つかの散開星団中 K 巨星から得た -0.1 よりも 小さい。しかし、金属量勾配が存在するかどうか自体が問題になっている段階 である。それに関し、CNO の勾配が鉄より急なことが関係するかも知れない。 DDO の G, K 型星組成パラメタ―は CN, CH 吸収に影響されるので、 それらが [Fe/CNO] に依存することは明らかである。そして [Fe/CNO] は 銀河系内の位置により変化する。 |

ワシントンシステムの星団への応用

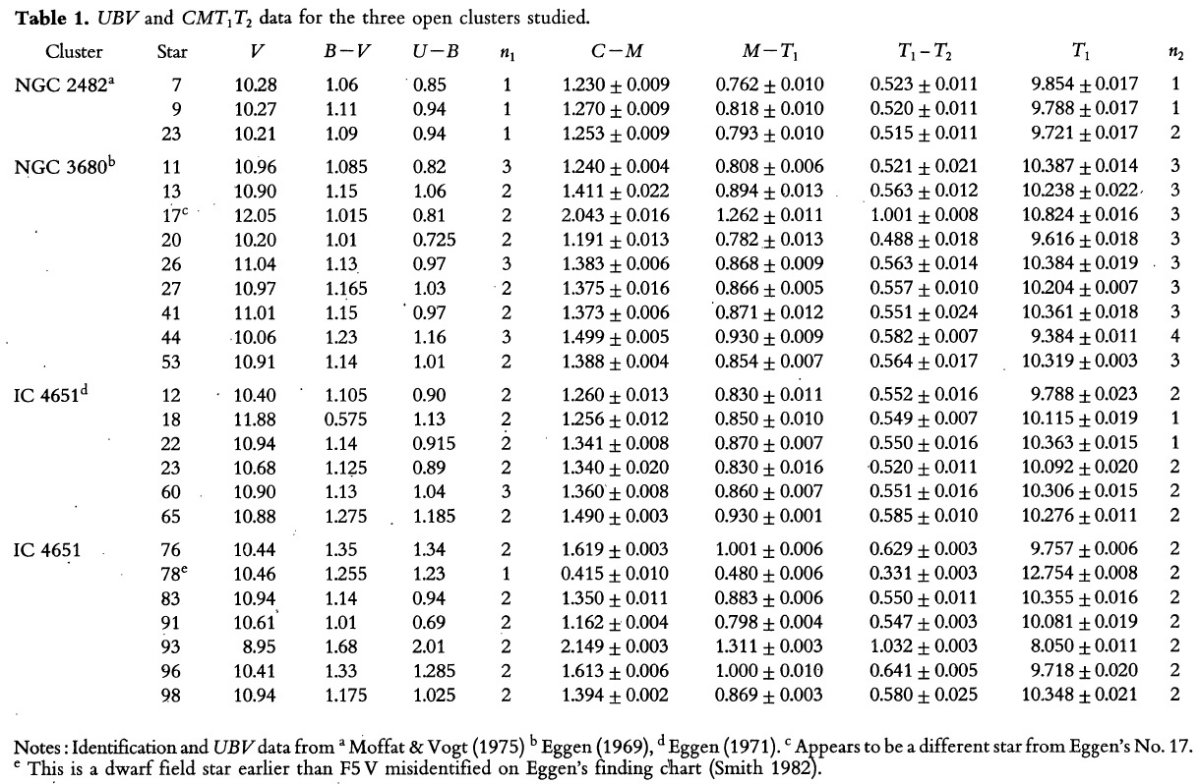

そこで、CN, CH によるブランケッティング効果を紫外域金属線のブランケッ ティング効果から分離する観測手法には大きな興味が寄せられる。それが CMT1T2 ワシントンシステムと呼ばれる測光系である。 この比較的新しい広帯域測光系は Wallerstein が設計し、 Canterna (1976) が発展させた。ワシントンシステムは当初 G, K 型星を念頭に設計されたが、 他のタイプへの応用も可能である。 ここではヒアデスより高年齢の星団 NGC 2482, NGC 3680, IC 4651 に対し、 G, K 型巨星の CMT1T2 測光を実施した。初めの2星団 に対しては DDO 測光も行った。IC 4651 は既存データを使用した。UBV, DDO, CMT1T2 測光を利用して、星団の物理的性質を 調べた。 |

|

BV と DDO からメンバーシップを (V, B-V), (U-B, B-V) 図上の星位置が星団星であることと矛盾しないという だけでは星団メンバーと認定するには不足である。最良の方法は固有運動と 視線速度であるがそれらが得にくい場合もある。我々は、BV と DDO 測光から かなりの確率で、赤くて進化した星の星団メンバーを確定する方法を 見出した。 |

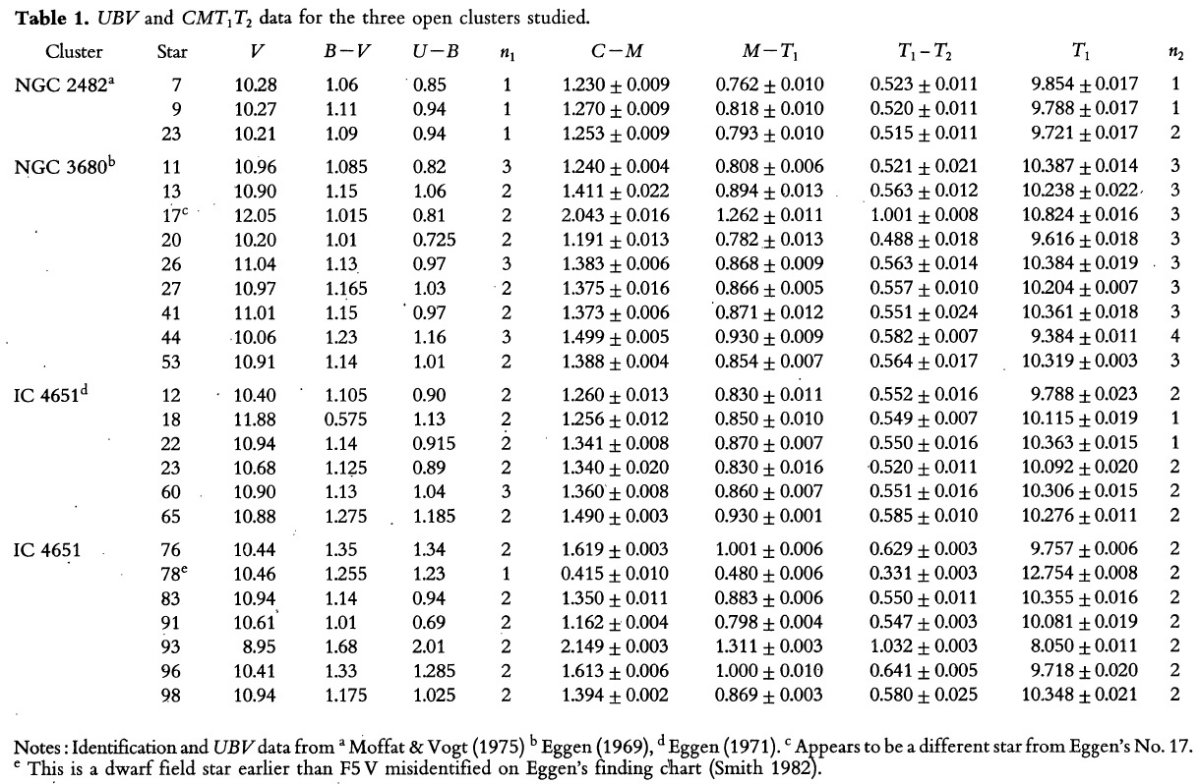

表2.NGC 2482 と NGC 3680 の DDO データ |

|

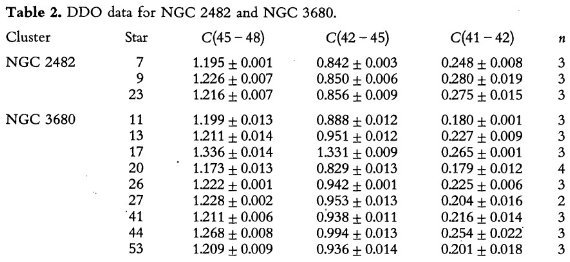

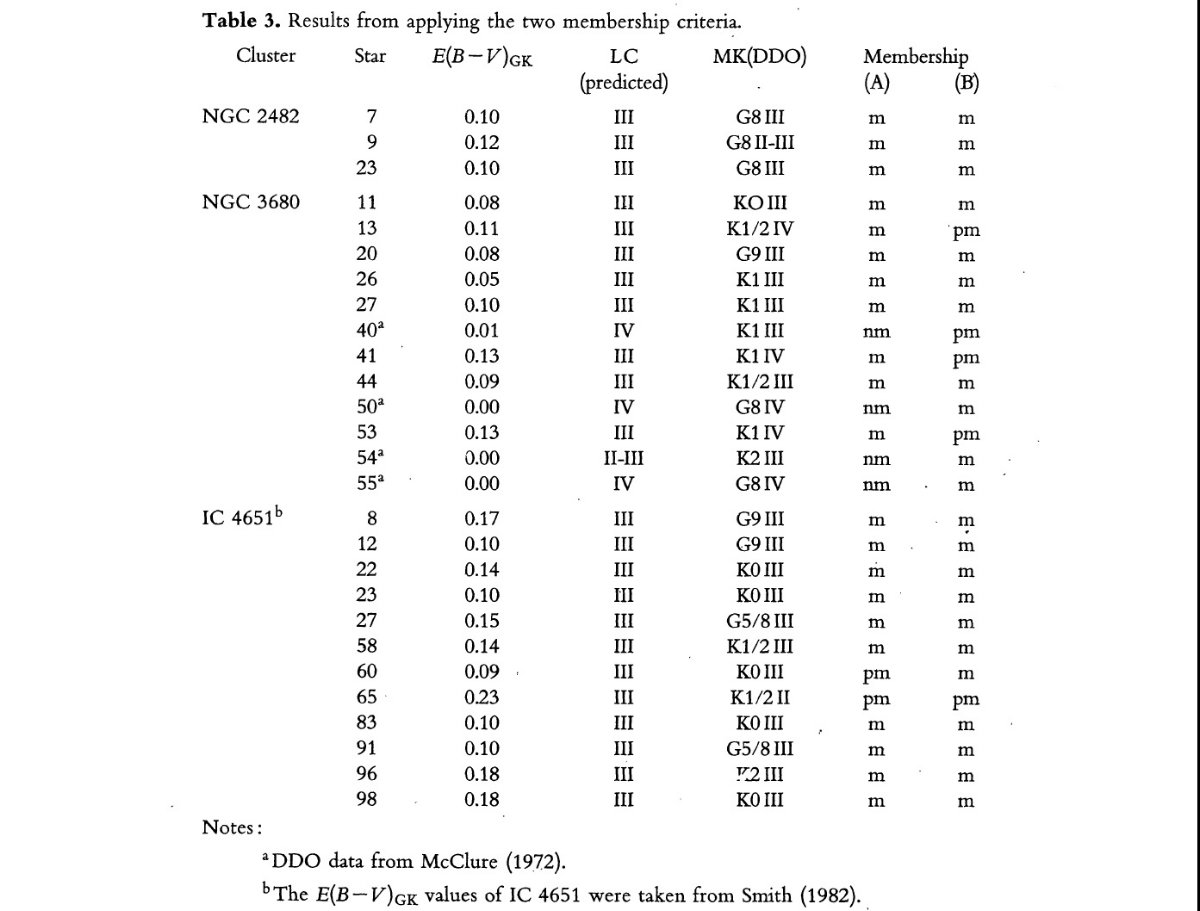

規準A 対象星の赤化が星団主系列の赤化にどのくらい近いかでメンバーシップ の確率を評価する。Whitford 1958 の減光則を仮定し、 McClure, Racine 1969 は G, K 巨星の赤化に対し次の関係を得た。 E(B-V)GK = A1C(45-48) + A2(42-45) + A3(B-V) + A4 (1) ここに、A1 = -2.380, A2 = -1.420, A3 = 2.175, A4 = 1.841 である。一方、E(B-V)MS = 星団主系列の色超過とする。 E(B-V)GK の標準偏差 σE は下の式で与えられる。 σE2 = + A12σ45/482 + A22σ42/452 + A32σB-V2 (2) である。式(1)のカラーは赤化を含む観測値 で、適用範囲は (B-V)o = [0.80, 1.55], 光度クラス= [II, IV] 、穏やかな金属量である。赤化差を次の式で定義する。 ΔE = |E(B-V)GK - E(B-V)MS| 基準Aは、 星団メンバー(m) : ΔE ≤ σE 多分メンバー(pm): σE < ΔE ≤ 2σE 非メンバー (n): 2σE < ΔE |

規準B 星団距離が既知の場合、対象星が星団メンバーとした場合の光度クラスを 推定可能である。基準Bはこの推定光度クラス LC(predicted) と DDO 指数 から導いた光度クラス LC(DDO) が合致するかどうかでメンバーシップを 判定する。観測された DDO 指数は赤化 の影響を補正する必要がある。これは McClure 1973 が導いた色超過比を用いて なされる。この補正式は Whitford 減光則を使用しているので、新しい減光則を 適用する際には式の修正が必要である。 Janes (1977) を見よ。 金属量が太陽と同じくらいの種族 I 天体を扱う場合、赤化補正した DDO の (45-48, 42-45)o 図は MK スペクトル型を正確に決める。低金属量星では Co(45-48) と Co(42-45) 指数にブランケッティング補正を加える必要 (Osborn 1973) がある。光度クラス差を次の式で定義する。 ΔL = |LC(predicted) - LC(DDO)| 基準Bは、 星団メンバー(m) : ΔL ≤ 0.5 LC 多分メンバー(pm): 0.5 LC < ΔL ≤ 1 LC 非メンバー (n): 1 LC < ΔL |

|

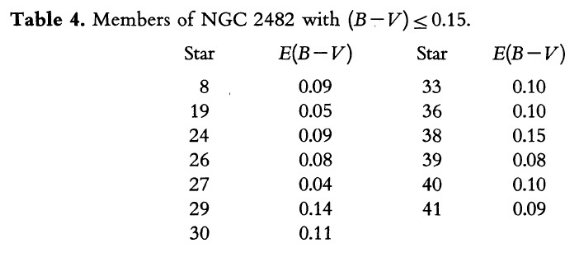

表3=星のメンバーシップ DDO と BV 測光から逐次近似により赤化を定める方法に関しては Janes (1977) が述べている。 その方法は McClure, Racine のやり方より一般性がある。というのは、より広い 範囲の光度クラスに適用可能で、さらに種族 I 星の金属量に依存しないから である。 Janes (1977) の方法で導いた色超過を表3の第3列に示す。その値は式 (1) から得た値と ほぼ同じであった。表には光度クラス、 DDO 指数からの MK スペクトル型、 規準A, Bによるメンバーシップ判定を載せた。  表4.NHC 2482 の (B-V) ≤ 0,15 星団星。 |

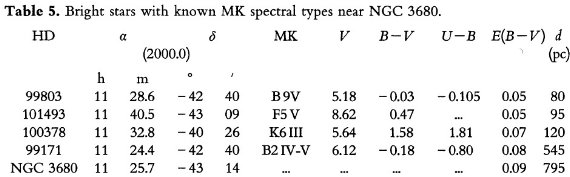

NGC 2482 の赤化 NGC 2482 の赤化に関し、E(B-V)MS = 0.04 が Moffat, Vogt に より与えられているが、表4にあるように E(B-V) < 0.15 の早期型星団星 13 個から得た E(B-V) = 0.09 の方を使用する。 NGC 3680 の赤化 NGC 3680 の赤化はもう少し複雑である。それは B 型星がないためである。 Eggen は E(B-V)MS = 0.04 としたが、われわれは E(B-V)MS = 0.09 とした。表5を見よ。  表5.NGC 3680 領域のスペクトル既知の明るい星。 |

|

DDO システムの起源 DDO 中帯域システムは当初銀河核の積分光を測り、星種族モデルを作るために McClure, van den Bergh 1968 が考案したものである。その後、 McClure 1976 はこのシステムを再定義し、恒星研究に有用であることを見出した。特にこの システムは幾つかの星団で、巨星の物理的性質と元素組成を決定するのに 用いられた。 DDO による個々の巨星の色超過決定 DDO システムの有用性はシステムの較正が天体物理量に対して行われて いることにある。 BV データと組み合わされると、DDO は個々の赤色巨星 の色超過を与える。 Janes (1975) δCN から [Fe/H] DDO は G, K 巨星の CN 存在量を評価するのに有用である。 Janes (1975) は Co(45-48) - Co(42-45) 面上に通常星の CN指数 Co(41-42) をプロットした。 |

対象星の Co(41-42) と, 同じ重力と有効温度をもつ通常星の平均 Co(41-42) と

の差 δCN

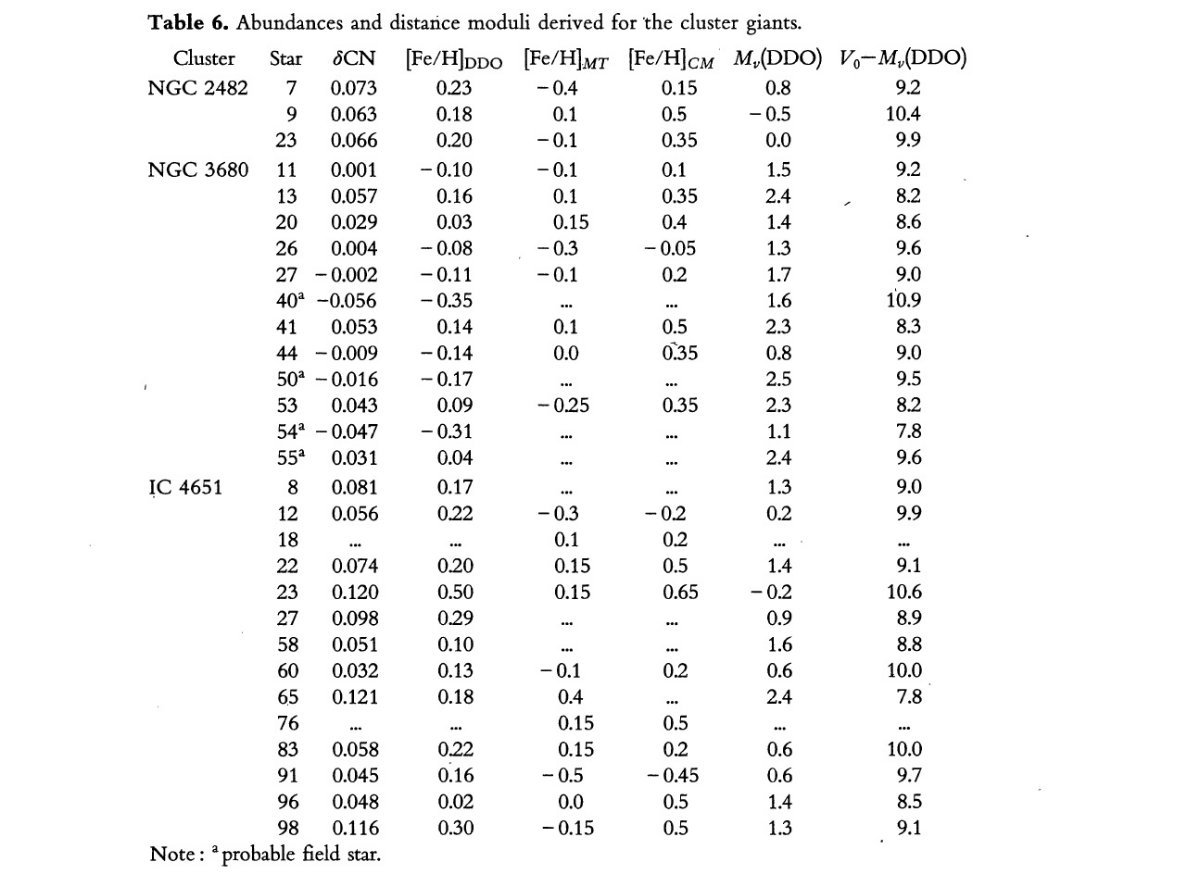

( 同じ Co(45-48), Co(42-45) ではないのか?大変そうだな。) が [Fe/H] とよく相関することを示した。Janes が導いた関係は、 [Fe/H] = 4.5 δCN - 0.2 (3) ヒアデスの δCN = 0.074 を上式に代入すると、[Fe/H] = 0.13 となる。 これは、通常受け入れられている値より低い。一方、フィールド K 型巨星は 定義から δCN = 0 であるが、上式は [Fe/H]= -0.2 を与える。太陽は 通常の巨星に較べると高メタルであることを示唆する。これから、幾人かの 研究者は定数項を少し上げることを提案している。ヒアデスのメタル量を 0.23 とし、Janes の勾配を採用すると、 [Fe/H] = 4.5 δCN - 0.13 (4) となる。今後はこれを使用する。式 (4) は Twarog 1981 がモデルから 出した δCN の値とも一致する。δCN と星団巨星のメタル量 を表6に示す。 |

|

CMT1T2 の色々な指数

CMT1T2 観測から3つの色指数が作れる。 T1 - T2 = 温度。メタル量、光度に鈍い。 M - T1 = Fe に敏感な赤指数。 C - M = Fe + CNO 敏感な青指数。 色超過は、 Δ(M-T1) = 与えられた (T1-T2) に 対する (M-T1) 超過で、赤化、 表面重力の影響を受けないメタル指数。 Δ(C-M) = 与えられた (T1-T2) に 対する (C-M) 超過で、 やはり有用なメタル指数。 |

指数の較正 Δ(M-T1)、 Δ(C-M) 共に高分散分光でメタル量が決まった フィールド星を用いて観測的に較正された。また、モデルを用いた較正も行われ、 観測と良い一致を示す。 二つのメタル量の違い この較正を用いて Fe 敏感な Δ(M-T1) から [Fe/H] MT, CN 混入の Δ(C-M) から [Fe/H]CM を導く。その差、Δ = |[Fe/H]MT-[Fe/H]CM| が Δ > 0.4 の時に CNO 過剰と判定する。注意すべきなのは、 Δ(M-T1) が赤化、表面重力の影響がなく、 [Fe/H] > -1.0 の高メタル星でメタル量効果が大きいのに対して、 Δ(C-M) は [Fe/H] 全範囲に対してメタル量に敏感である。表6の第5,6列には 二つの指標から導いたメタル量を載せた。 |

|

メタル量補正 Janes 1975 は DDO 指数 Co(42-459 と Co(45-489 を進化の進んだ晩期型星 の絶対等級 Mv に対して較正した。この較正は太陽メタル付近の星にのみ 適用されるので、 Janes 1979a は次の補正式を加えた。 ΔMv = 0.4 - 4 δCN (9) |

表6の最終列 今回は ΔMv < 0.5 mag であった。表6の第7列には DDO 測光から の Mv を示した。最後の列にあるのは V, Av[=3.0E(B-V)], Mv(DDO) である。 |

|

通常星色指数への変換 Osborn 1971,1973,1975, Osborn, Claria 1976 は [Co(45-48), Co(42-45)] 面上で G, K 型星の Teff と g を較正した。較正に用いた星が太陽メタル に近い星であったので、その補正が望ましい。Osborn 1973, 1979 は対応する 通常星の指数への変換を次の式で表した。 Cn(42-45) = Co(42-45) - 0.125 [Fe/H] Cn(45-48) = Co(45-48) - 0.048 [Fe/H] [Fe/H]NGC2482 = -0.1, [Fe/H]NGC3680 = -0.1, [Fe/H]IC4651 = +0.2 を採用して、上式から得た通常星指数に 通常星較正を適用して、星団巨星の 有効温度と表面重力を得る。 |

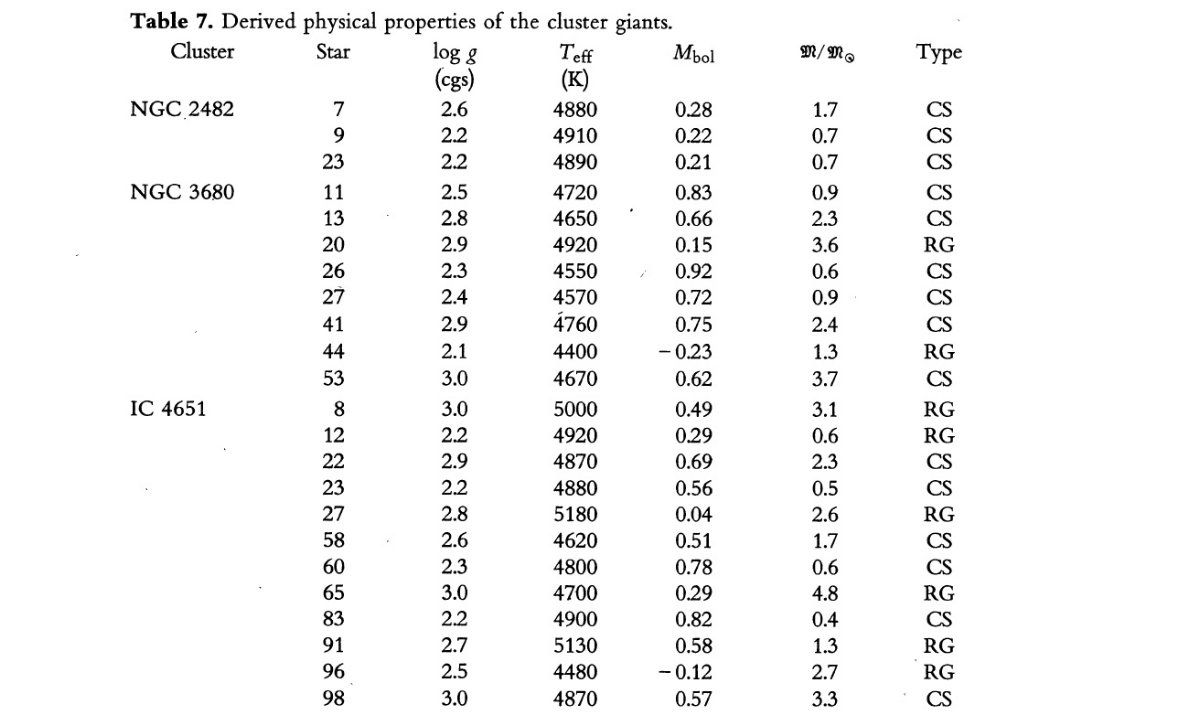

絶対等級、距離指数 Mbol = V - 3E(B-V) - μ + BC log(M/Mo) = log g - 0.4 Mbol - 4 log Teff + 12.49 (13) ただし、この M 決定法は誤差が大きいので注意が必要である。 表7に、 NGC 2482, NGC 3680, IC 4651 巨星に対し、測光から定めた物理 パラメターを示す。 |

|

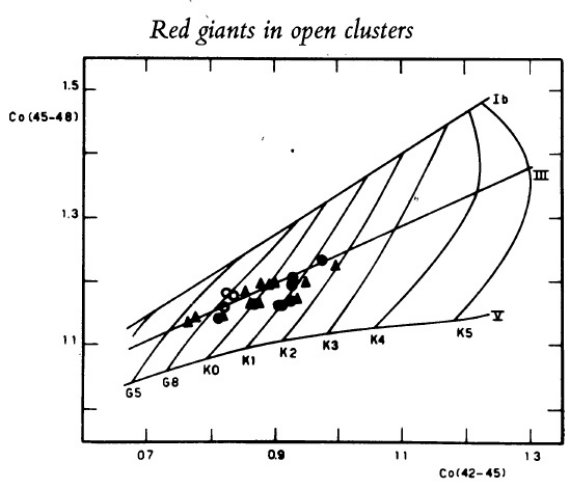

赤化 NGC 2482 (l = 241.6, b = 2) は明るくなくて、集中度も低い散開星団で、 CMD から決めた年齢は 0.8 Gyr である。41 星の UBV データから決めた 赤化は E(B-V) = 0.04, V-Mv = 9.50, r = 0.75 kpc. ただし、前に述べた ように赤化は過小評価されている。 赤化 3つの赤い星が基準A, Bから星団メンバーと認められた。それらは CMD 上巨星 "クランプ" にある。表3から決めた3星の平均赤化は、 E(B-V)G,K = 0.11 である。これは Moffat, Vogt の先の値より 大きいが、表4の値とは合う。  図1.赤化補正 [Co(45-48), Co(42-45)] 面上の星団赤色巨星。 実線=太陽近傍の光度クラス Ib, III, V 経路。(Osborn 1979). 白丸=NGC 2482, 黒丸=NGC 3680、三角= IC 4651. |

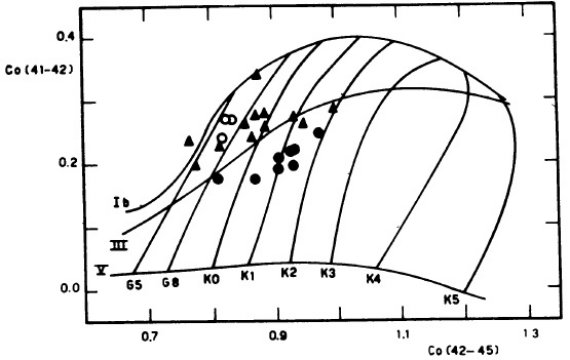

[Co(45-48), Co(42-45)]、 [Co(41-42), Co(42-45)]面

上の星団星 図1,2は [Co(45-48), Co(42-45)]、 [Co(41-42), Co(42-45)]面上 の対象星を示す。 実線=太陽近傍の光度クラス Ib, III, V 経路。 (Osborn 1979). 白丸=NGC 2482, 黒丸=NGC 3680、三角= IC 4651. NGC 2482 と IC 4651 の巨星は図1では巨星と超巨星の中間にあるが、図2 では巨星系列に集まっている。この違いの原因は明らかに、太陽組成の星に 対し、星団星の CN が超過しているためである。  図2.赤化補正 [Co(41-42), Co(42-45)] 面上の星団赤色巨星。 実線=太陽近傍の光度クラス Ib, III, V 経路。(Osborn 1979). 白丸=NGC 2482, 黒丸=NGC 3680、三角= IC 4651. |

|

1.メンバーシップ基準 BV, DDO 測光から星団メンバーシップ基準を二つ導いた。その 結果幾つかのフィールド星を分離できた。 2.CN強度 NGC 2482 と IC 4651 の星団巨星はヒアデスと同じ程度の CN 強度を示す。 NGC 3680 は CN が弱い。 3.CN DDO 精度内で3つの星団の巨星間に CN 強度に固有の差があるという 明白な証拠はなかった。 (前段との関連は? ) |

4.IC 4651 は高メタル IC 4651 は中間、高年齢星団のメタル分布の中では、高メタル側に 位置する。それは、銀河系内の星団メタル量分布に合致する。 5.質量 NGC 3680 と IC 4651 のクランプ星質量から、進化の前の段階で マスロスを経由している可能性がある。 |