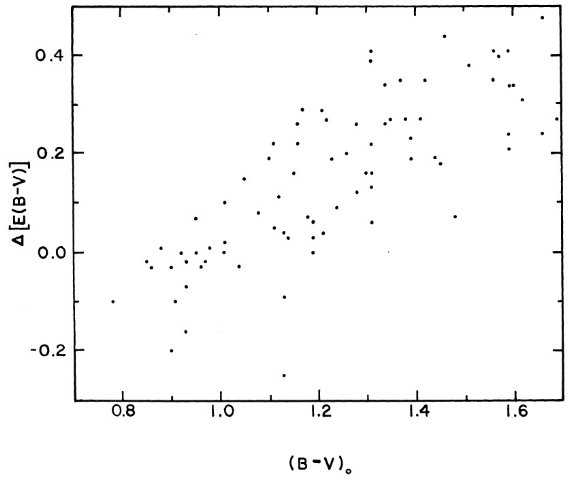

Janes75 図1.各光度クラス毎の C(42-45) - C(45-48) 関係。

再解析

Janes (1975) で行った方法を再解析した。それは本質的には、 C(45-48) と C(42-45) の 関数として (B-V) を導くことである。この較正に用いられる星は Janes (1975) と同じで、 Blanco et al 1968 の観測データである。

第1ステップ

まず、光度クラス III, II, I 毎に C(42-45) と (B-V) の関係を導く。 赤化の影響を最小限に抑えるため、クラス III の星は mv = 4 より明るいものを用いた。クラス II, I の星は幾分かの赤化の影響を含む ので、個々に赤化補正を施す。赤化の評価にはスペクトル型から予想される (B-V)o (FitzGerald 170) を用いた。

第2ステップ

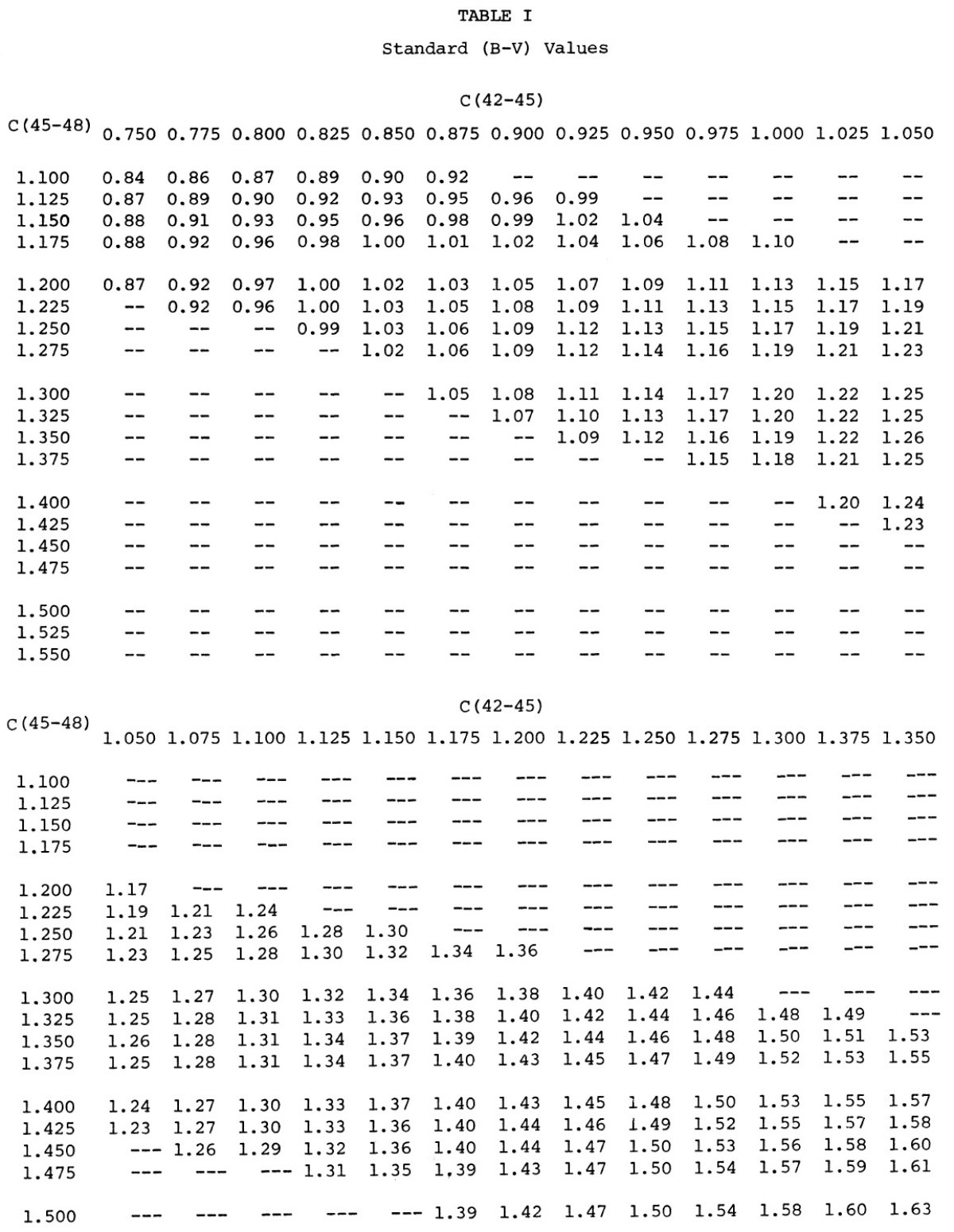

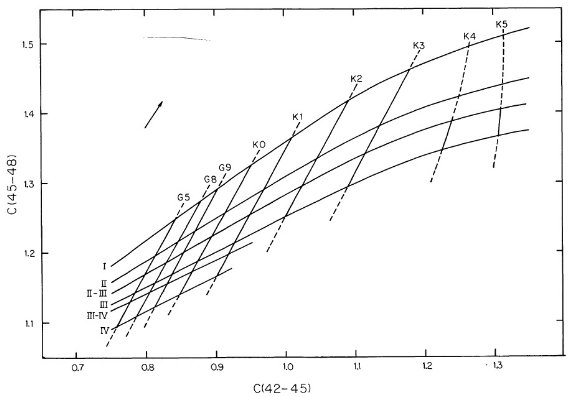

各光度クラスごとに C(42-45) - (B-V) 関係が得られた。次に上の Janes (1975) 図1から得られる光度クラス毎の C(42-45) - C(45-48) 関係を用いて、 光度クラス - C(45-48) - (B-V) 関係が得られる。その結果を図1に示す。 数値データは表1に示す。

( この較正の結果、DDO から光度 クラスが分かるのは大きい。M 型星には使えないのか。)

図1.C(45-48) - (B-V) 面上での C(42-45) 一定線。線毎に付いた数字は C(42-45) の値。この図は表1の (B-V)o を出すのに用いられる。

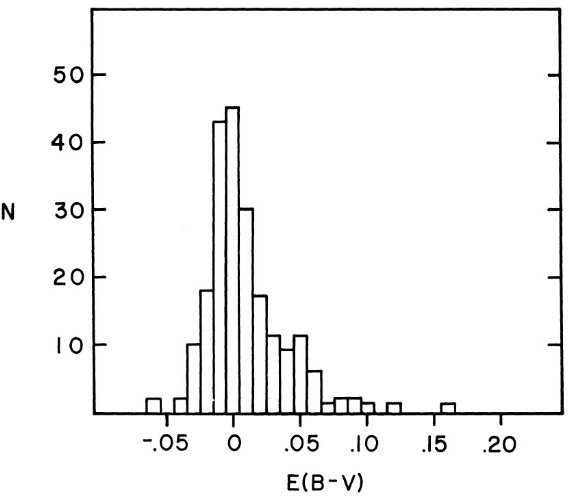

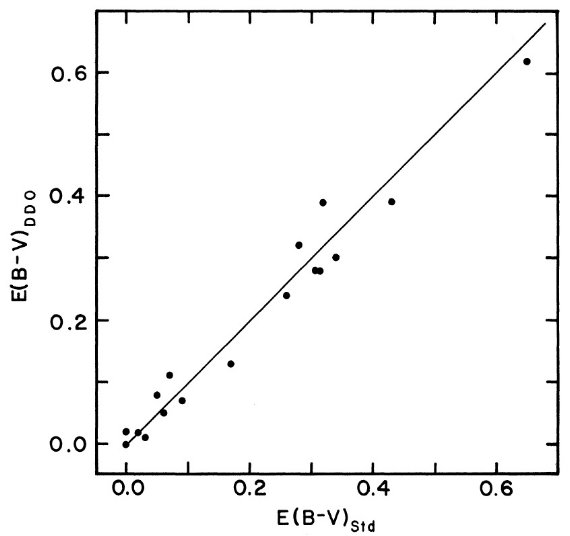

赤化の決定

赤化の影響は次のように現れる。

E[C(45-48)] = 0.354 E(B-V)

E[C(42-45)] = 0.234 E(B-V)

E[C(41-42)] = 0.066 E(B-V) 81)

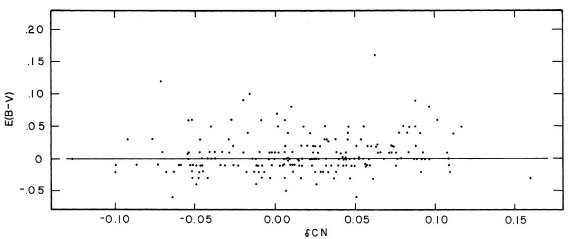

係数が小さいので、DDO カラーから決めた (B-V) は観測 (B-V) よりも (B-V)o に近いであろう。そこで、E(B-V)1 = (B-V)Obs - (B-V)DDO を赤化の第1近似とする。この E(B-V)1 を上式(1) に代入して、DDO カラー指数の赤化補正を行う。新しいDDO カラー 指数から、第2近似の (B-V) が得られ、続いて E(B-V)2 が決まる。 こうして、逐次近似により赤化が決定される。 b>

例題

観測値が C(45-48) = 1.235, C(42-45) = 1.023, (B-V) = 1.23 であった とする。表1から第1近似として、(B-V)o = 1.18、E(B-V) = 0.05 が 得られる。 式(1) を使うと赤化補正した C(45-48) = 1.217, C(42-45) = 1.011 となる。表1を参照して、第2近似 (B-V)o = 1.15, E(B-V) = 0.08, 赤化第2補正 C(45-48) = 1.207, C(42-45) = 1.004 を得る。 第3近似 (B-V)o = 1.14, E(B-V) = 0.09, 赤化第4補正 C(45-48) = 1.200, C(42-45) = 1.00, (B-V)o = 1.13, E(B-V) = 0.10 を得る。 大体この辺りで収束と判定する