| 文献から 113 J-型星データを集めた。 2MASS, IRAS, ISO 観測から、シリケ ート炭素星を除くと、他の J-型星の赤外の性質は他の炭素星と極めて良く似て いることが判った。 | この結果は J-型星の 13過多という化学的異常性は赤外領域には 反映されていないことを意味する。更に、J-型星の進化シナリオと連星との関連性 も論ずる。 |

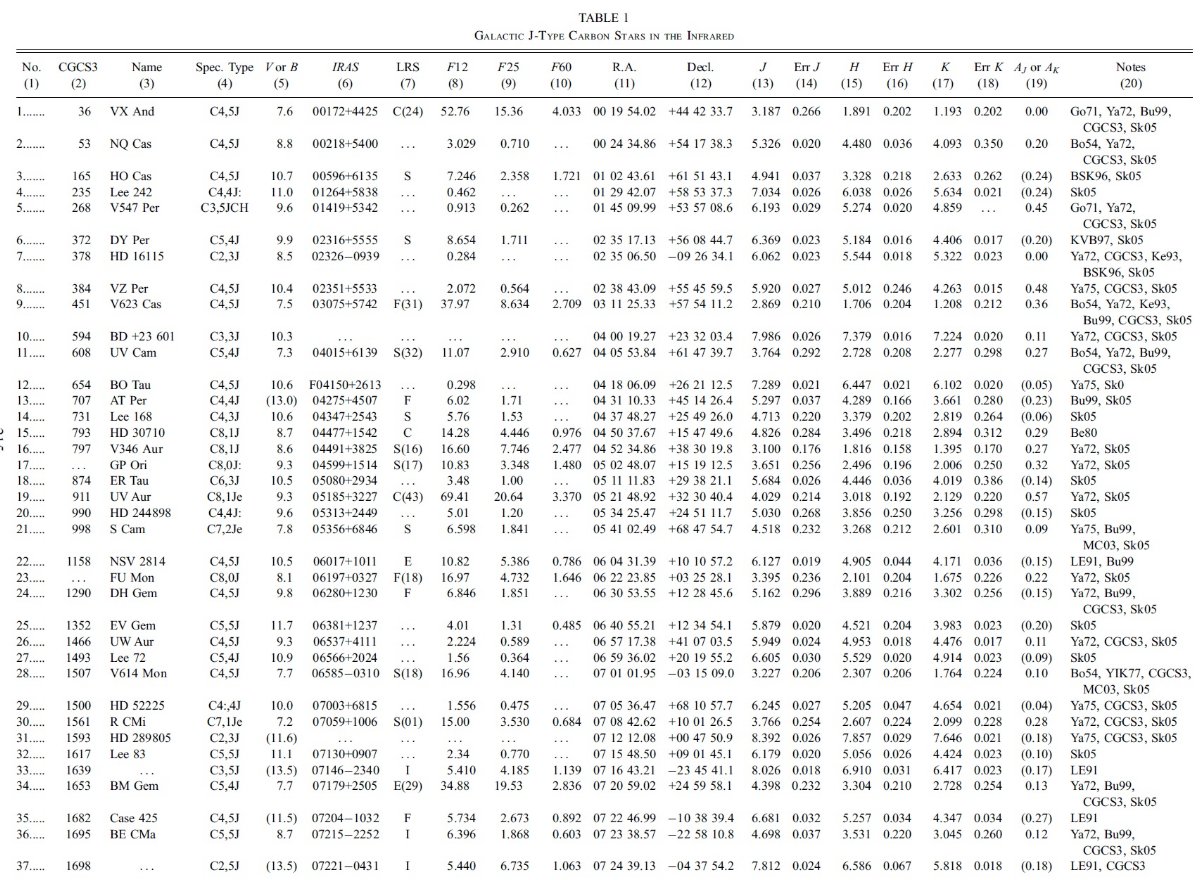

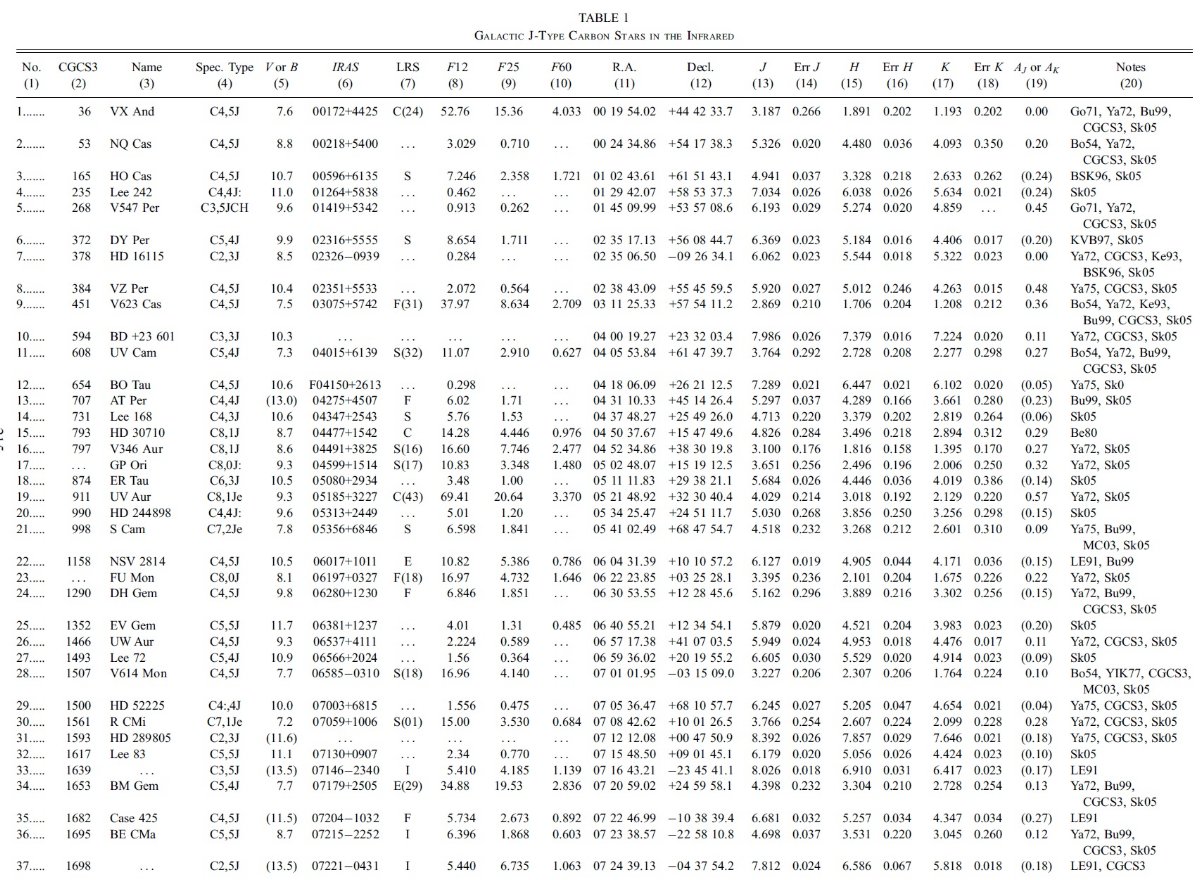

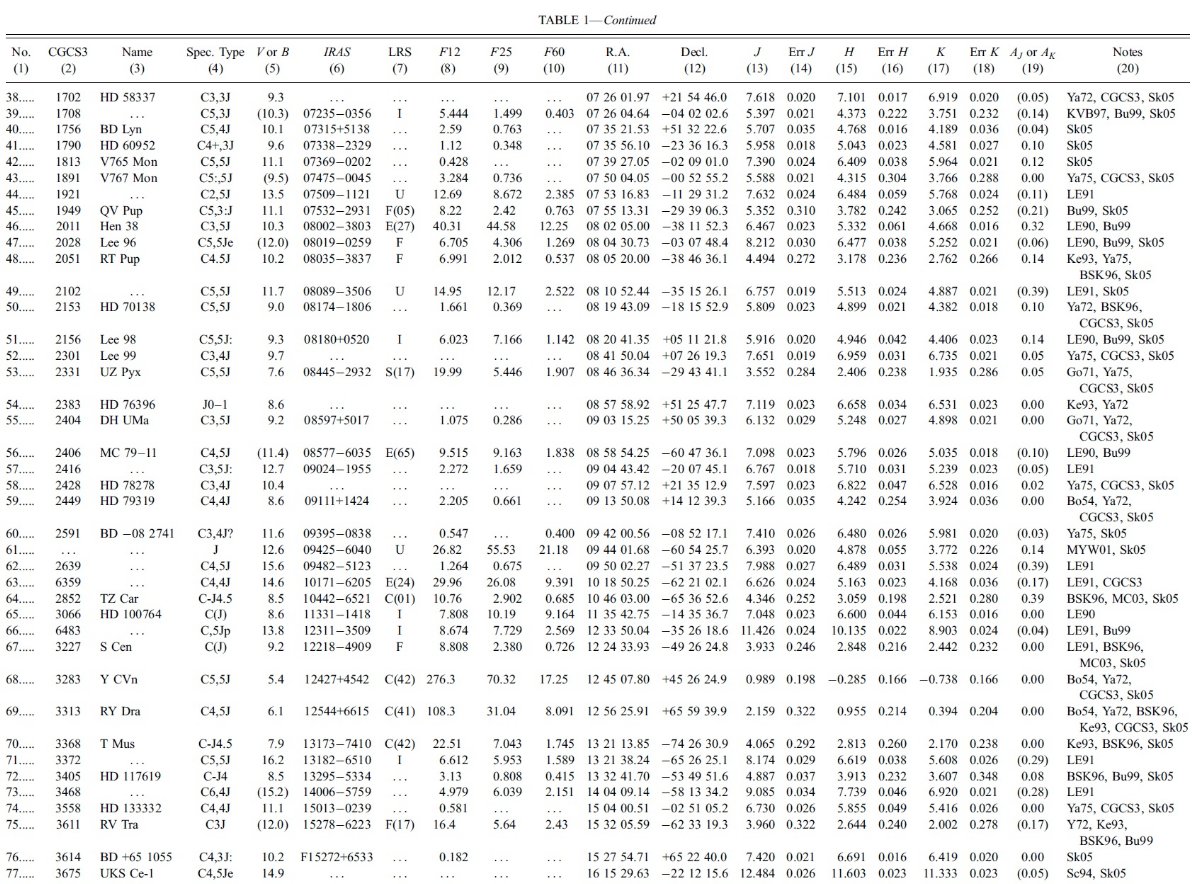

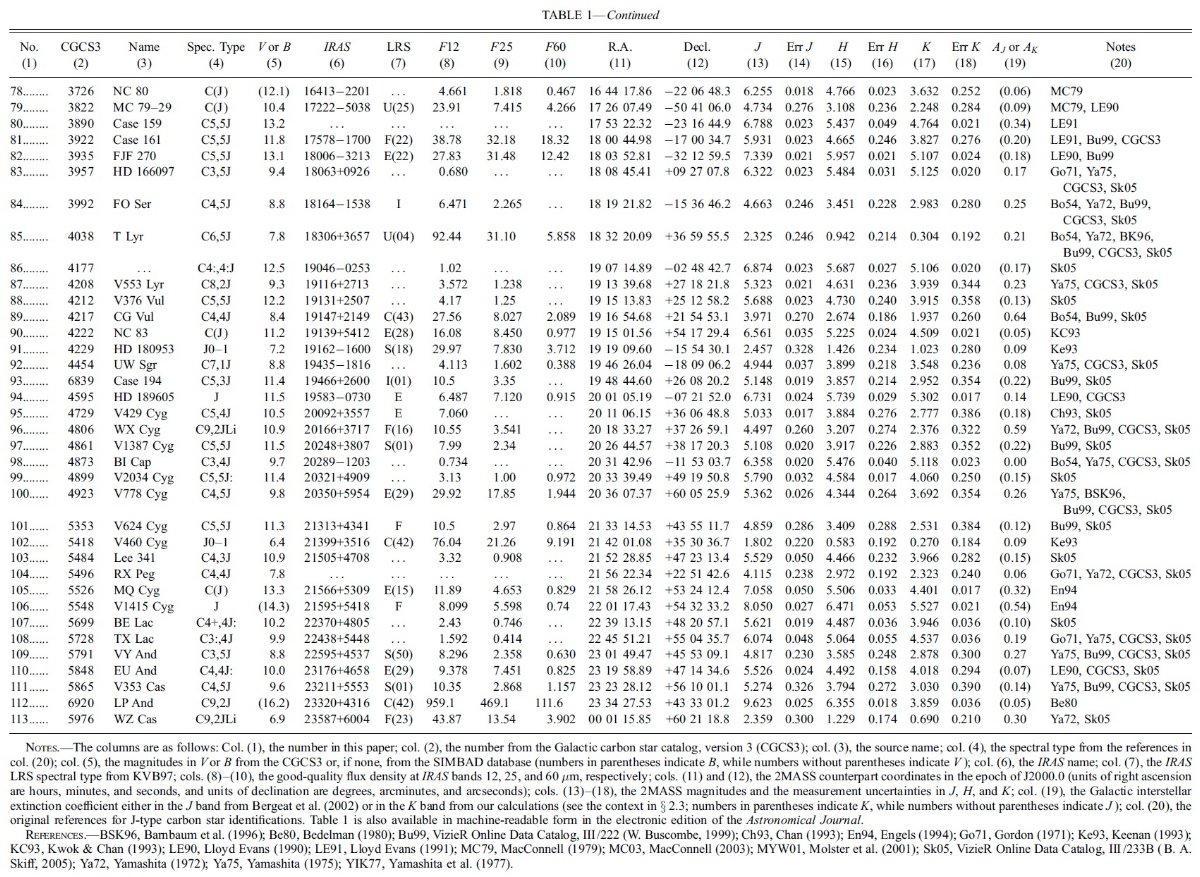

2.1.使うサンプルデータ表1に文献から集めた 113 J-型炭素星のデータを載せた。2.2. J-型炭素星の 2MASS と IRAS 同定集めた星の位置を USNO-B1.0 で決め、位置精度を 1" 以内にした。その 位置と B-V カラーを参考に 2MASS と 7" 限界で同定した。次に IRAS を 各天体毎の位置精度限界で同定した。その結果、 112 2MASS 星と 104 IRAS 天体が表1に載った。 |

2.3.星間減光Bergeat 2002 は半数の星に AJ を与えている。減光曲線には Schlegel et al. (1998) を使い、AJ = 0.272AV, AH = 0.173AV, AK = 0.110AV (1) 残りの星は、Feast et al 1982, Chen et al 2002, Whitelock et al 2006 に従い、 Av = 0.14 csc|b|[1-exp(-0.01dsin|b|)] (2) MK = K + 5 - 5log(d) - AK (3) 式(2) は van Herk 1965 から使用した。MK = -8.0 を Feast et al 1982 から採った。(2) と (3) を逐次近似で解く。こうして求めた減光量を見ると、 2MASS の測光精度以上で減光補正が必要な星は約 30 % であった。 |

|

J-星の LRS 分類 Kwok, Volk, Bidelman 1997 は LRS 生データを Volk, Cohen 1989 が提案した 新分類法で再検査した。彼らは 11,224 天体を含む拡張 LRS データベースを 発表した。これは最初の Olnon, Raimond 1986 LRS の約倍の天体数である。 新しい LRS 分類は 10 クラスに分かれ、クラス C は 11.3 μm SiC バンド を示す。クラス E は 10, 18 μm 非晶シリケイト放射帯を持ち、それらが シリケート炭素星であることを示唆する。クラス F はバンドはないが、少量の 星周ダストの存在を示す。クラス S は星本体の放射のみ。クラス U は平坦 でバンドのない異常スペクトル。クラス I はノイズが多い。表1には 66/113 星が LRS 分類ありである。その分布は、クラス C が 10, クラス F が 15, クラス E が 12, クラス S が 14, クラス U が 5, クラス I が 10 である。 このクラス分布は通常の炭素星の分布と同じ Chen, Kwok 1993 である。 |

シリケイト炭素星 現在までに 35 シリケイト炭素星 Chen, Zhang 2006 が知られている。モデ ルとして連星の片方から酸素リッチ物質が供給され、連星の周りの円盤または 伴星の周りの円盤に溜まっているというものである。Lambert et al 1990, Yamamura et al 2000 は全てのシリケイト炭素星が J-タイプという提案をした。 全てのシリケイト炭素星が本当に J-タイプかどうか分光確認が必要である。 Yamamura et al 2000 が述べているように全ての J-タイプ炭素星がシリケイト 炭素星ではないだろう。以下ではシリケイト炭素星以外の J-タイプ星を議論する。 (LRS 無しの J-タイプ星だと シリケイト炭素星でないという保証が与えられない。 ) |

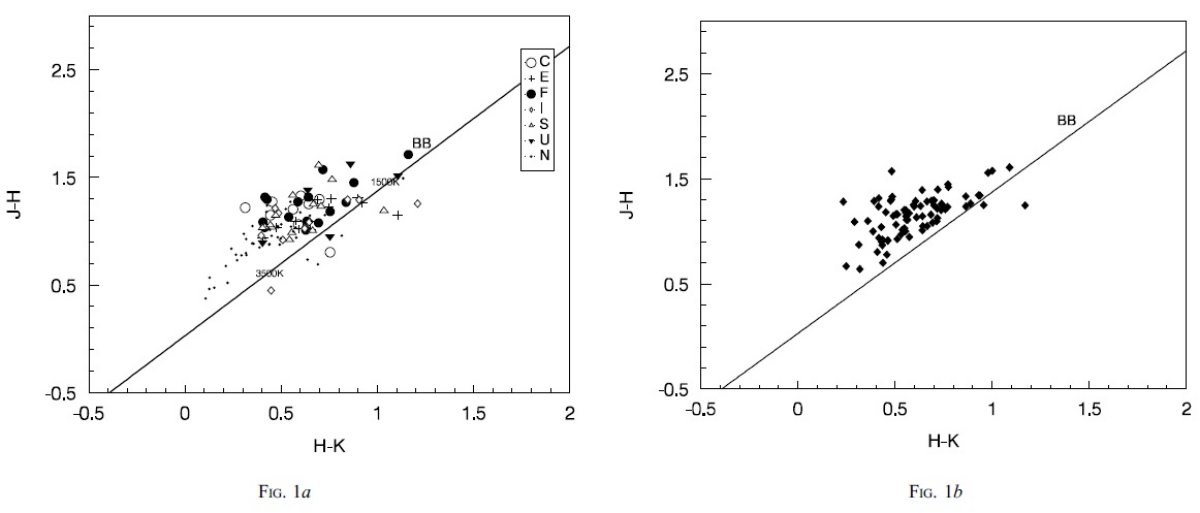

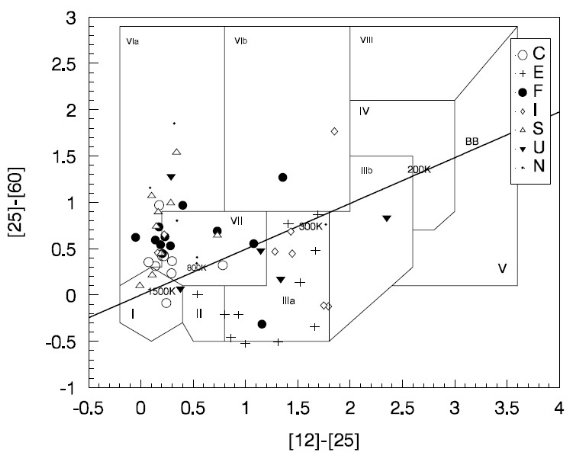

4.2MASS図1a には J-型炭素星の JHK二色図を示す。"N" は LRS 無しを意味する。 比較のため Bergeat et al 2002 に載る N-型星の二色を図1b に示す。 これらの N-型星は J-減光が与えられれている。両者の分布は良く似ている。 興味深いのは LRS 無しの J-型星が図の左下側に片寄っていることで、それら が高温で高温ダストを欠いていることを意味する。5.IRAS図2には van der Veen, Habing (1988) の IRAS 区分図の上に J-型星をプロットした。クラス E = シリケイト炭素星 は BB の下側、酸素リッチシェルを持つ星の区分 IIIa 領域に位置する。クラ ス C 星は炭素リッチシェルの VII 領域に位置する。クラス F は黒体より上 VIa, VII 領域、クラス S は VIa 領域、クラス U は全領域に散らばる。クラ ス I は主に IIIa 領域にある。それらの分布は J-型炭素星の候補であることを 示唆する。クラス F と S の多くは 60 μm 超過を示し、 VIa 領域にある。 そこは通常の可視炭素星 Chan, Kwok 1988 が位置する箇所である。Chan 1993 は J-型星を二つに分けた。一つは BB の下側、もう一つは BB の上の垂直系列 である。図2を見ると、赤いグループは主にシリケイト炭素星であり、垂直グ ループは主に可視炭素星である。 |

図2.J-タイプ炭素星の IRAS 2色図。 (カラーの定義不明! ) |

|

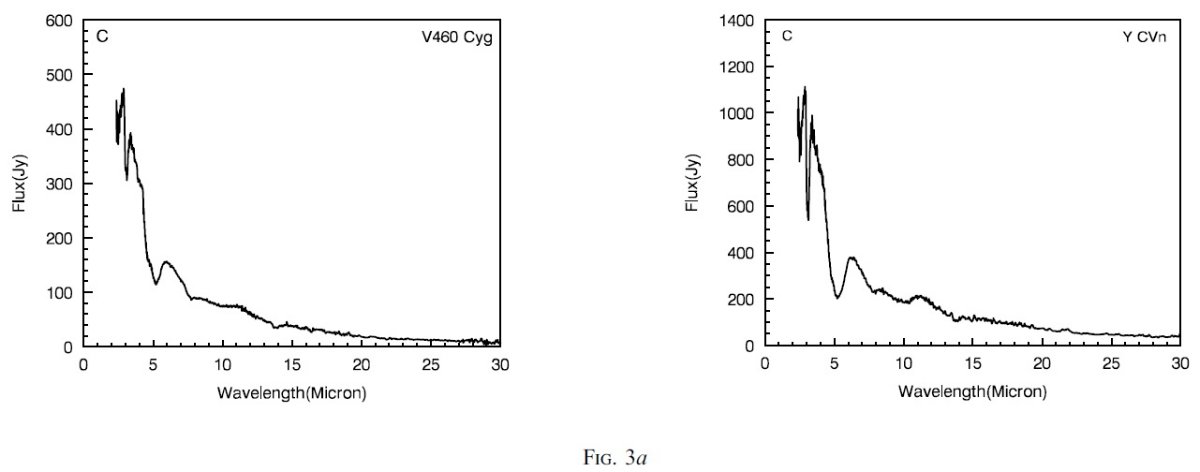

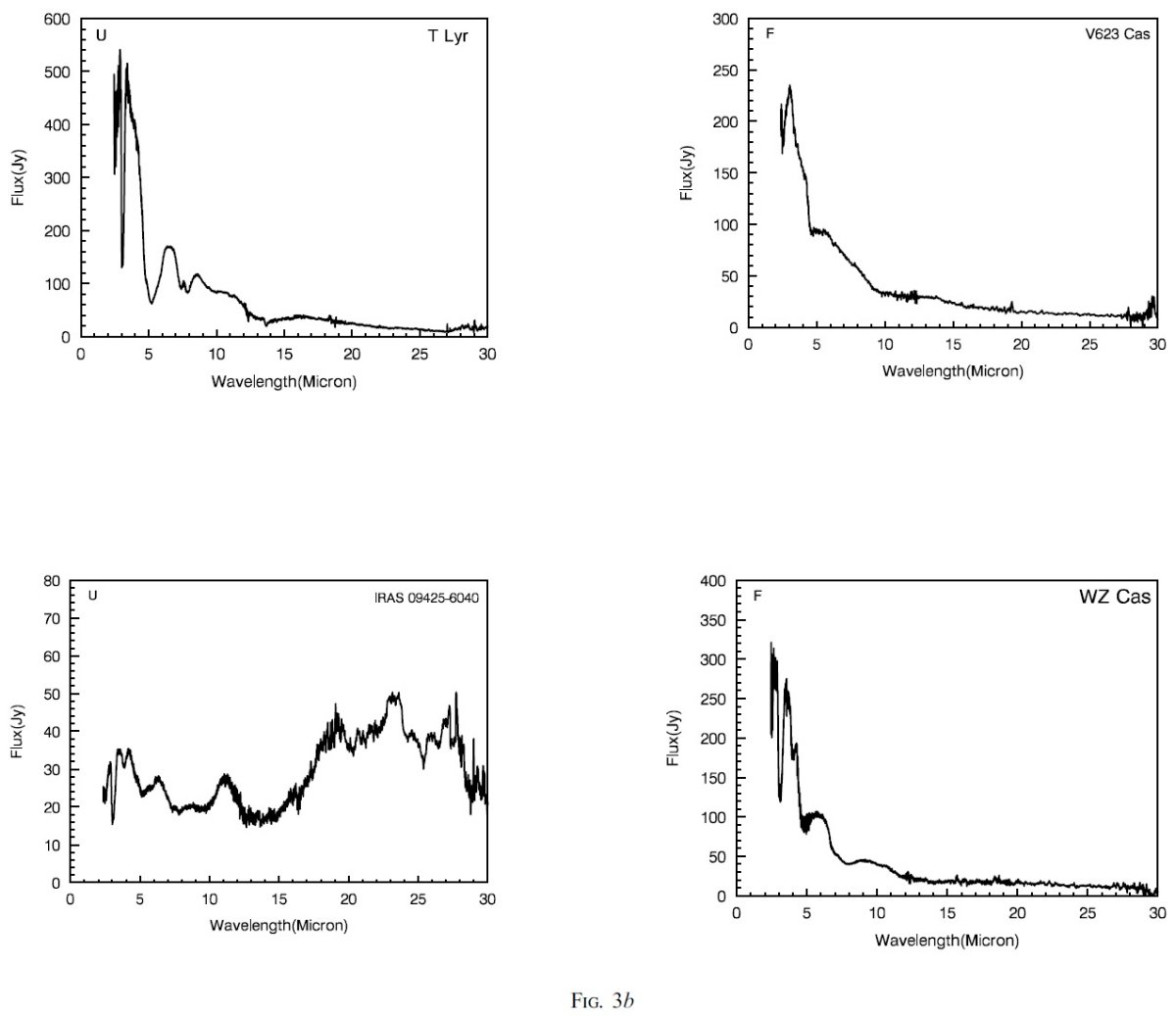

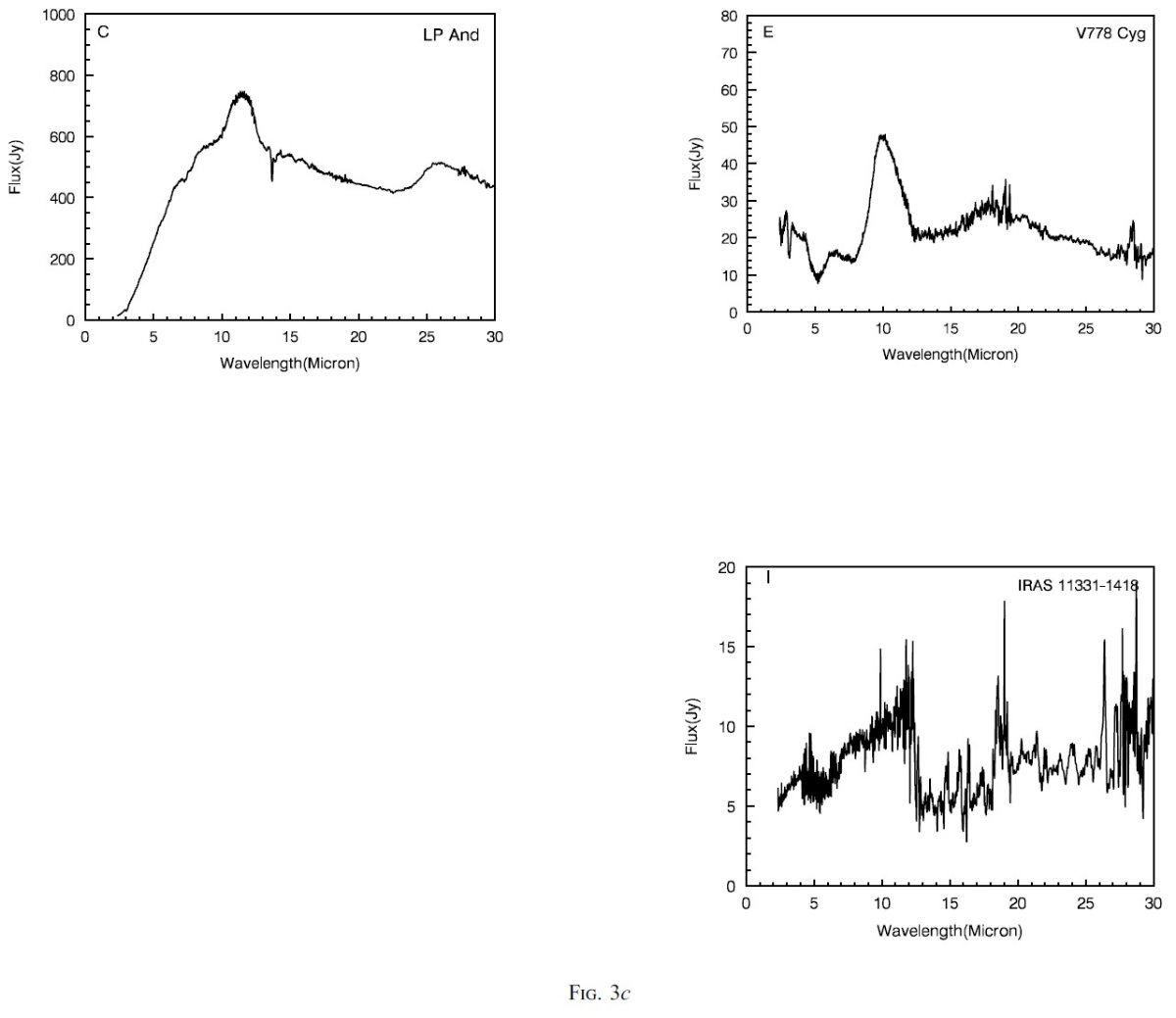

図3a = クラス C RY Dra, VX And, V460 Cyg, Y CVn である。Yang et al 2004 にある通常の 炭素星グループ A とよく似ている。目立つのは 3.05 μm C2H2 と CHN 吸収、 5.02 μm C3 吸収、 11.3 μm SiC 放射、13.70 μm C2H2 吸収である。 図3b = クラス U と F クラス U = T Lyr, IRAS09425-6040. クラス F = V623 Cas, WX Cas. T Lyr は LRS クラス U であるが、ISO スペクトルは図3a とよく似ている。 IRAS09425-6040 は λ > 15 μm で結晶シリケイトの構造が見出された。 V623 Cas と WZ Cas は LRS バンド構造は見えないが、3.05 μm C2H2 と CHN 吸収は強い。 |

図3c = クラス C, D クラス C = LP And, クラス E = V778 Cyg, クラス I = IRAS11331-1418. LP And は Yang et al の分類ではグループ D で、強い 11.3 μm SiC 放射帯と 13.70 μm C2H2 吸収帯を持つ。T(NIR) は図3a の星よりずっと低い。Cohen 1984 と Cohen, Hitchon 1996 は LP And が極端炭素星段階にあると述べた。その ISO SWS は、11.3 μm SiC 放射帯 と 13.7 &mui;m C2H2 吸収帯だけでなく、 &lambd; > 15 μm に放射帯を示す。V 778 Cyg は典型的なシリケイト炭素星で 10, 18 μm 放射を示す。その他に 2.7 μm H2O, 3.05 μm C2H2+HCN, 15 μm CO2 吸収帯を示す。 IRAS 11331-1418 はクラス I でISO SWS は非常にノイジーである。 |

|

まとめ J-型星の 2MASS, ISO, IRAS データを集めたが、シリケイト炭素星を除くと、 J-型星と N-型星の間に赤外二色図上分布の差はなかった。これは、J-型星の 化学的異常性が赤外波長域には反映されていないことを意味する。 J-型星進化シナリオ シリケイト炭素星に関しては連星+円盤のモデルが最良である。その場合、 次のようなシナリオが考えられる。 (i) M-型星がクラス E のシリケイト炭素星に進化する。O-リッチ 物質は円盤に移される。 (ii) それが進化してクラス S か F の可視炭素星になる。 (iii) さらに赤外炭素星になる。 (iv) 最後に極端赤外炭素星になる。 最後の2段階では、円盤の O-リッチ物質は拡散して、C-リッチ物質が 主星表面だけでなく円盤上でも増加していく。 (J-型星の進化に限定したシナリオか、 炭素星一般か、はっきり書いていない。まさか炭素星が皆連星という提案とも 思えないが。 ) Chen, Kwok 1993, Lorenz-Martins 1996, Abia, Isern 2000, Yamamura et al 2000 が基本的に同じ筋の話を提案している。 この話の特徴は、シリケイト炭素星段階にある。もし、J-タイプ 炭素星進化のこの話が正しいなら、全ての J-型星は連星のはずである。 幾つか UV Aur, UKS Ce-1 は既に連星と分かっているが、他の J-型 星がどうかの確認が重要であろう。 |

連星の影響はどこに? J-型星の特性、 (i) 12C/13C が低い。 (ii) Li が多い。 (iii) s-元素がない が連星のどういう性質に関与するのか?Jprissen 2004 が示唆するように 連星に伴うミクシングの特殊性なのか?はっきりした説明はない。 進化の進んだ J-型星 クラス C, U の J-型星は進化の進んだ炭素星に違いない。これは Abia, Isern 2000 が提案した J-型星は進化していない炭素星というアイデアに反する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|