→(pdf,dxf)

|

| R=150, offset=24 |

|---|

|

| R=140, offset=24 |

|---|

|

| R=130, offset=24 |

|---|

|

| R=130, offset=22 |

|---|

本原様

皆様

早速ありがとうございます。

ご連絡いただいたページの望遠鏡データを参考に光線追跡してみました。

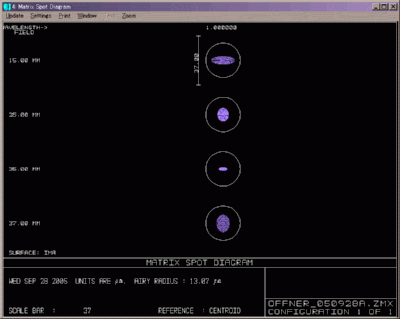

Offner の構成を微妙に変えた4パターンのスポットダイアグラムを添付します。

R150_offset24.bmp

R140_offset24.bmp

R130_offset24.bmp

R130_offset22.bmp

ファイル名の規則

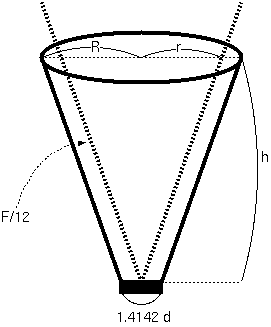

・R = Offner主鏡の曲率半径 ≒ Offner全体の長さ

・offset = 軸外し量

従来の系は 各々 R150, offset25 になりますので、

一つ目のファイルがほぼ同等と考えてください。

スポットダイアグラムは各々視野の端・中央を含む 3x3 の場所で

追跡したもので、"□"は 50μm =0.8arcsec を表しています。

スポットダイアグラムはいずれも、視野の片側(図では下側)が悪い

傾向があります。これは Offner の回転対称軸から遠い側の視野が

悪くなる傾向です。

それを踏まえた上で4つの系を比較してみると、

R を小さくしていくごとにスポットダイアグラムが悪く

なっていきますが、R150 → R140 では悪化は小さくなっています。

R130 とすると、そこから優位に悪くなっていく印象です。

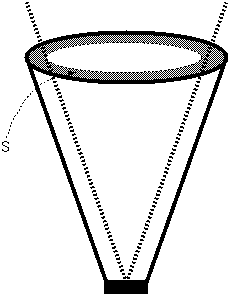

offset を小さくすることで R130 の悪化も抑えられますが、

offset を小さくすると 迷光対策が難しくなったり、Offner 副鏡

周りの機構設計が難しくなるので、あまり小さくはしたくないところです。

なお、ここで出ている収差は、軸外しに依存した非点収差なので、

レンズ等での補正は少し難しく、Offner 自身でバランスを取るのが

確実な方法です。

とすると、無難なところでは R140(従来より 10mm 短縮)として、

あとは Offner 主鏡ホルダーの構造で、機構系としてもう少し全長を

削る(<10mm)くらいが、光学系側から見ると妥当のように思います。

金曜日に三谷さんに今の機構設計の進捗を見せてもらいましたが、

それによると多少でも光学側を短くできればうまく収納できそうな

様子とのこと。

いかがでしょうか。

Offner 側はこの程度の短縮で済むと良いのですが。

よろしくお願いします。

=============================================

山室智康

=============================================