|

| [図1] 工場でOHSの組み立て検査をしているところ。右から3人目、カメラを 構えている院生の秦君のところにCISCOが横向きに取り付けられることになります。 |

CISCOとは Cooled Infrared Spectrograph and Camera for OHS の頭文字から取られています。 訳すと「OHS(という装置)用の、冷却して使う、赤外線の分光と撮像ができる カメラ」という意味になります。

OHS用の、ということからもわかるように本来は、OHSというこれまた すばる望遠鏡に取りつけられる予定の巨大な分光器(下図)のカメラ部です。 OHSとは何かを話すと長くなるので ここでは省略しますが、いずれにしてもOHSのためだけに使うのは勿体ない、 ということで単独ですばる望遠鏡に取りつけて、その初期観測に使われることに なりました。

|

| [図2] 山麓の実験室でCISCOを真空に引いているところ。 左の筒がCISCO。 |

CISCOは、波長が0.9μmから2.4μmの近赤外線と呼ばれる光で 画像を撮ったり天体のスペクトルを分析したりすることができる、 カメラ兼分光器です。

その外見は図2のような金色のアルミ容器で、 直径40cm、 長さ1.3メートルの円筒形をしており、 総重量は150kg余りににもなります。 この中に、下図のように 画像を結像させるレンズ系やフィルター、 スペクトルを取得するのに必要なスリットや分光素子、 さらにそれを動かすモーターが納められています。

|

|

| [図3] CISCOの内部構造。下は実際に容器を開けたときの様子です。 ちなみに一緒に写っているのは著者ではありません。 |

そして光学系の焦点面には、ちょうどカメラのフィルムやビデオ のCCDに相当する、赤外線に感度がある最新鋭の半導体アレイ検出器が 置かれています。

赤外線の観測はその草成期以来、単素子の半導体などによって行われてきました。 これは1ピクセルだけのデジタルカメラを使っていたようなもので、画像は作れず、 極端な話、望遠鏡を向けた方向からどれくらいの赤外線が来ているかしか わからなかったのです。

しかし1980年代以降、半導体集積技術の急激な進歩は天文学 にも大きな恩恵を授けました。 赤外線の検出器でも単素子の半導体を集積する技術が飛躍的に進み、 現在では100万ピクセル(1024×1024ピクセル)の検出器が一般的に使われるように なって、400万ピクセルの検出器の開発も進められています。 赤外線のデジタルカメラで観測を行う時代が到来したのです。

|

|

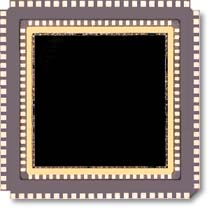

| [図4] HAWAII赤外アレイ検出器の構造図(上)と外見(下) |

CISCOでは100万ピクセルの「HAWAII」という名前の検出器を用いています。 この検出器は図3にあるように、 サファイアの基板の上に生成された水銀・カドミウム・テルル合 金(HgCdTe)の半導体の薄い板が、 インジウムの玉でマルチプレクサと呼ばれる読み出し用のLSIに接合された 構造になっています。

このHgCdTeの部分に赤外線の光子が当たると電子が生成されます。この電子が どれくらい溜ったかが、ピクセルごとにマルチプレクサから読み出されて 画像データとして制御用のコンピュータに送られるのです。

CISCOの容器は真空に引き、内部は容器の下についている冷凍機によって

零下200度以下(絶対温度60度程度)にまで冷却されます。

なぜ装置全体をこんな低温にまで冷やさなければならないのか? 実はここに赤外線天文学の苦しみが隠されています。

その理由とは、『物質は光る』からなのです。

物質はその温度に応じた波長の光を出します。これを黒体放射と言って、

温度が高いほど短い(青い)波長の光を、 温度が低いほど長い(赤い)波長の光を出しています。

たとえば、黄色く輝く太陽(5800度)や赤く溶けた鉄(1500度)を 考えてください。

これを推し進めていくと、より温度の低い身の回りのものからは

より赤い光が出ていることになります。

これが赤外線です。

つまり赤外カメラを室温で使うと、ちょうど電灯を灯けて星を見るよ

うなものでとても暗い天体は見えないのです。

しかし、冷却しているというのは保守が非常に大変だということを 意味します。 ちょっとした変更や修理でも、内部を暖めてから真空を解除して行わなければなりません。 暖めるだけで丸3日、しかも暖まり切らないうちに真空を解除すると 霜や露がついてレンズや電子回路を破壊してしまうので 細心の注意が必要とされます。 それから修理して蓋を閉じ、真空を引いて再び冷えるまでにも 4日近くかかり、結局どんなにちょっとした修理をするにも優に1週間はつぶれてしまいます。

こういうことがあって、ファーストライト直前は 『容器の外での故障は別に構わないから、 頼むから容器の内部の故障だけは起きないでくれ!!』 と祈りながら、胃の痛くなるような気分で過ごしていました。