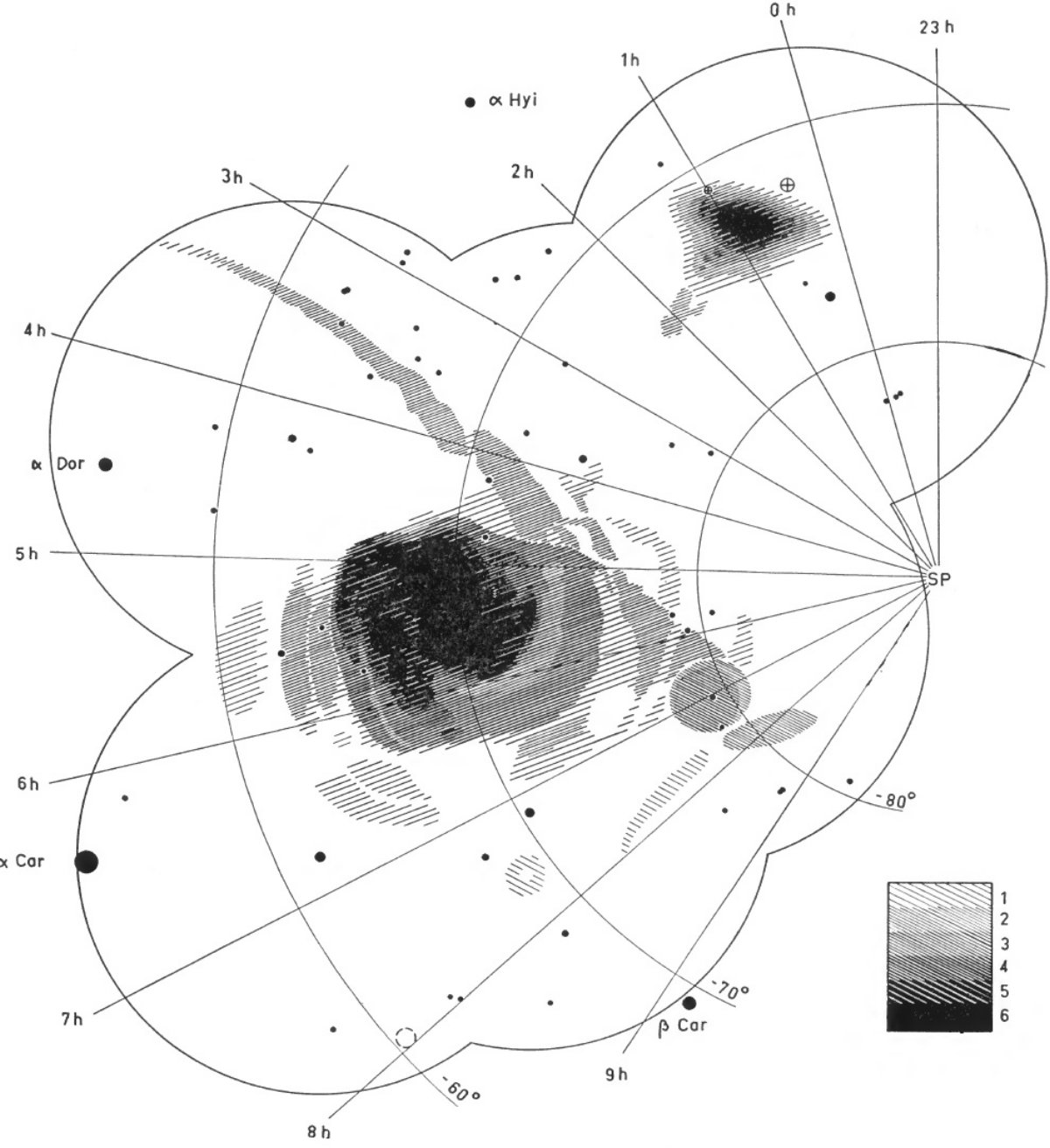

| LMC 周辺、m = 14 までの星計数は平均直径が 20° = 15 kpc より大きい ことを示唆する。mpg = 14 (M = -4.7) より明るい星の総数は背景 補正後の数で 4700 である。その半数は分布中心 (5h33m, -67.7°) から 5° 以内にある。この中心は バーの幾何学中心 (5h24m, -69.8°) から 約 2 ° 北東にある。 | 長時間露出写真は薄い中間領域中に広がる渦状構造を示す。ある方向では中心 から 15° - 20° まで伸びるストリームがある。視線方向に対する赤道面 の傾きは 65° である。主軸の方位角は 160° である。セファイドの ハーバードデータの解析では、短軸の近い側は北側である。その場合、主渦状腕 は回転追随型になる。 |

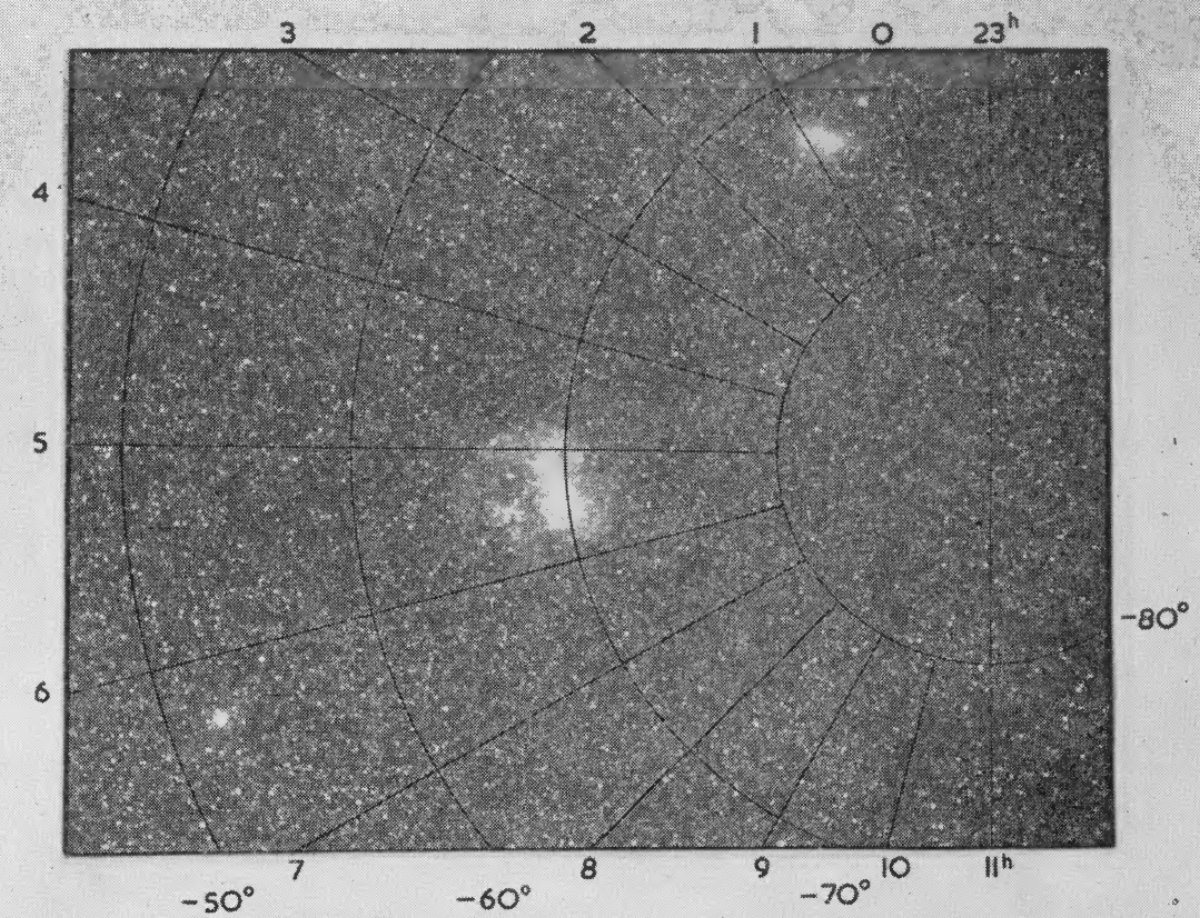

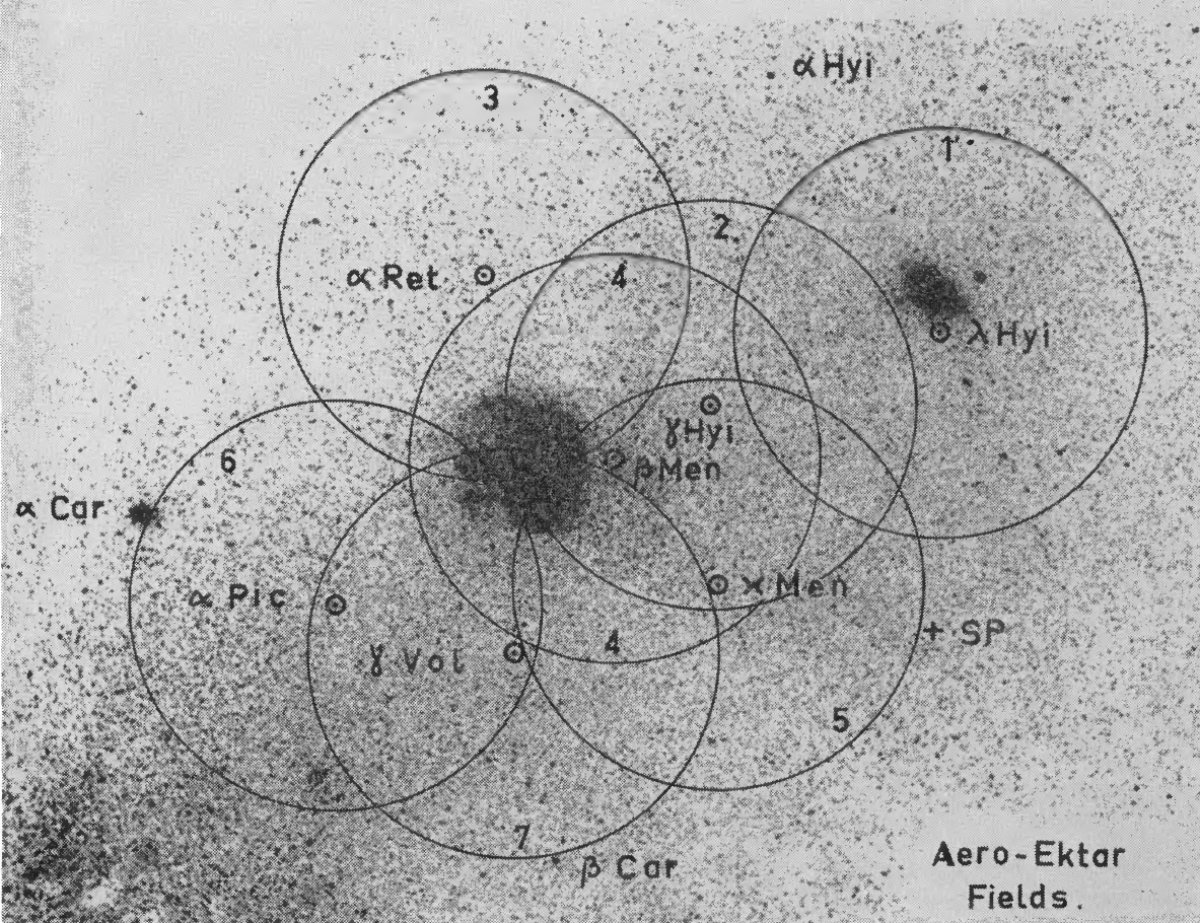

| この論文は系外銀河としてのマゼラン雲を調べる一連の研究の第1弾である。 観測には Aero-Ektar コダック焦点距離 7 インチ、f/2.5 2連カメラを用いた。 プレート1 に f/3.5 Elmar レンズ 35 mm 焦点距離で撮った両星雲を示す。 | Herschel 1847 は LMC の面積を 42 平方度とした。Shapley 1923 は、 Bailey が 1909 に 23 時間露出で撮った乾板を測り、平均直径を 7.2° とした。 1932 に Shapley, Mohr はマイクロフォトメタ―のトレーシングから視直径を 12° に上げた。 McCuskey (1935) は m = 14 までの星計数からこの結論を確かめた。 |

|

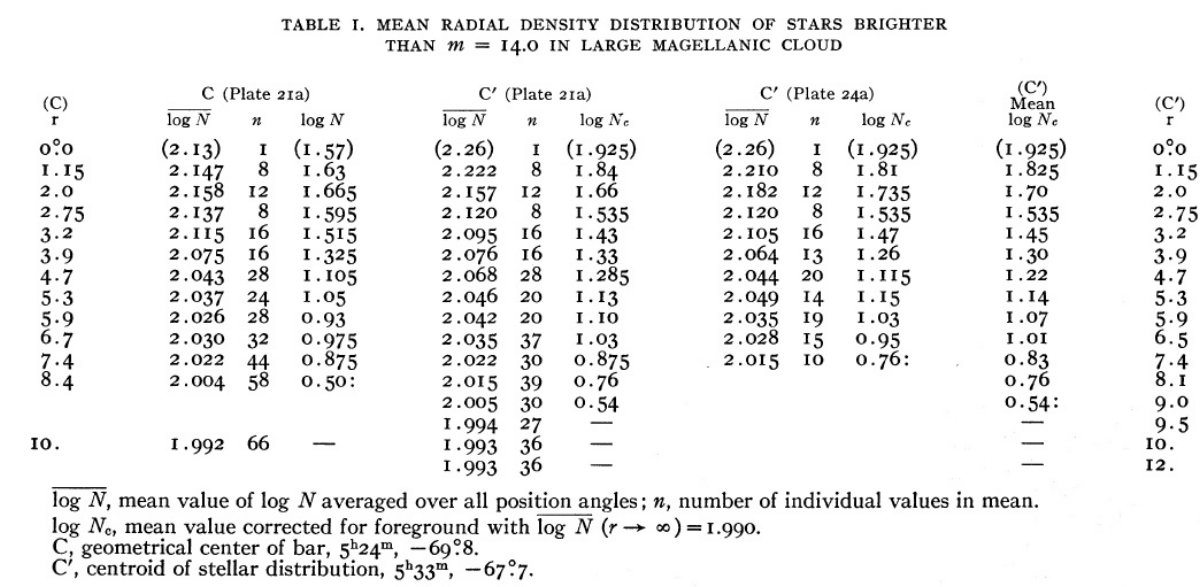

星計数 星計数を m = 14 まで行った。測った総数はフィールド 4 で 51,529, フィールド 6 で 47,762 個である。測った星は 3 mm x 3 mm = 57' x 57' の 升目に区分けされる。こうして 23 x 30 升目の数が得られた。 |

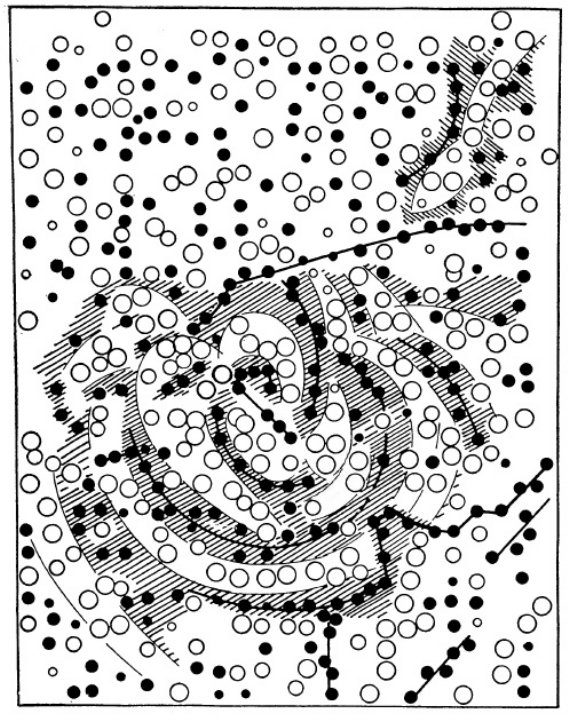

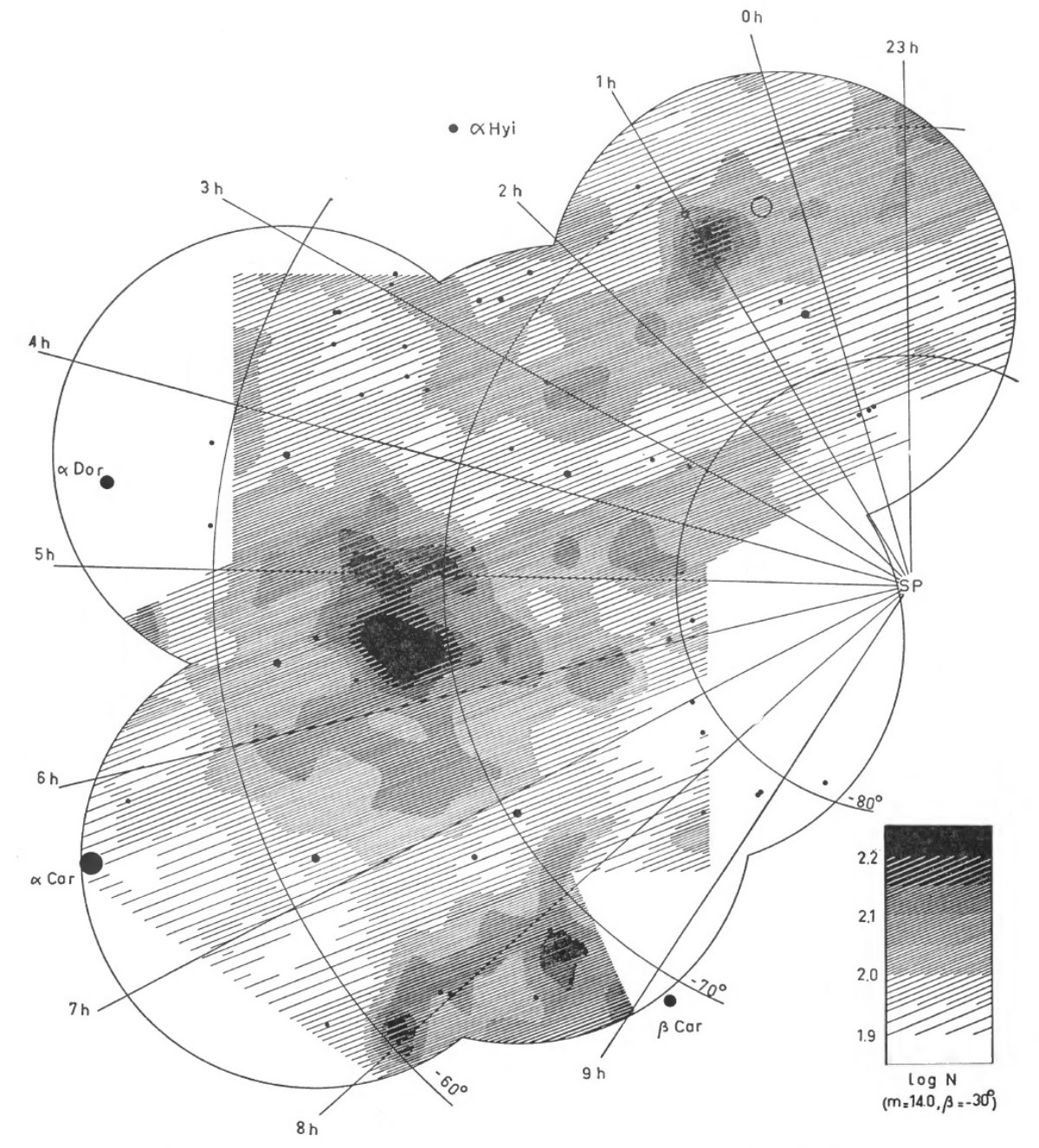

前景星 前景星の平均密度 1.99 は Seares の表から採った。 図1=等密度線 こうして得た等密度線を図1に示す。 |

|

分布中心 C' = 分布中心 (5h33m, -67.7°) は バーの幾何学中心 (5h24m, -69.8°) から約 2 ° 北東にある。Kerr によると HI 21 cm 強度の中心は (5h34m, -86.5°) で C' に近い。 前景吸収 前景吸収による星密度低下が幾つかの領域に見られる。特に 12° S と 10°N に著しい。 |

ストリーマ― 長時間露出にあらわれるが、 McCuskey (1935) の等高線図にも、長い舌上の延長が見える。 視直径 LMC の視直径は log N = 2.0 で 20° 程度ある。 |

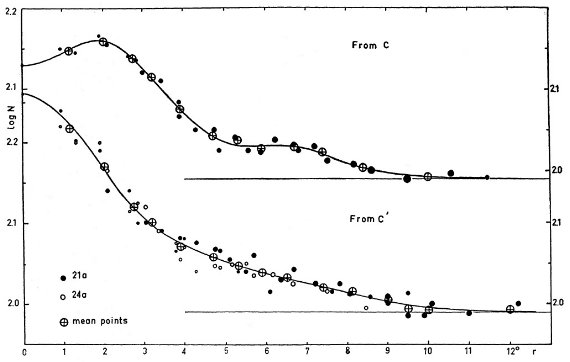

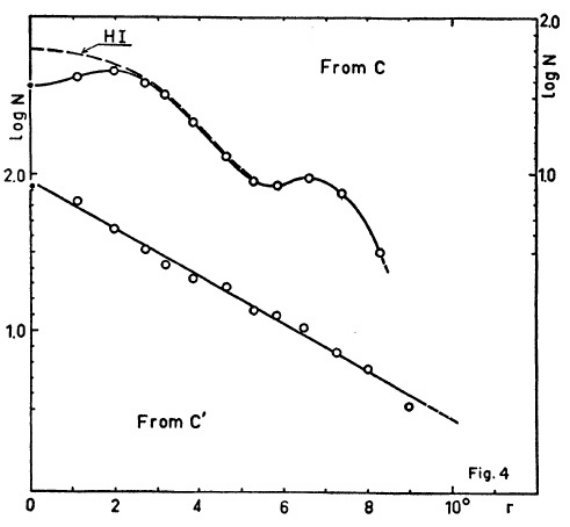

図4.超巨星 (M < -4.7) の C からと C' からの密度変化。 破線= C' からの HI 密度変化。 |

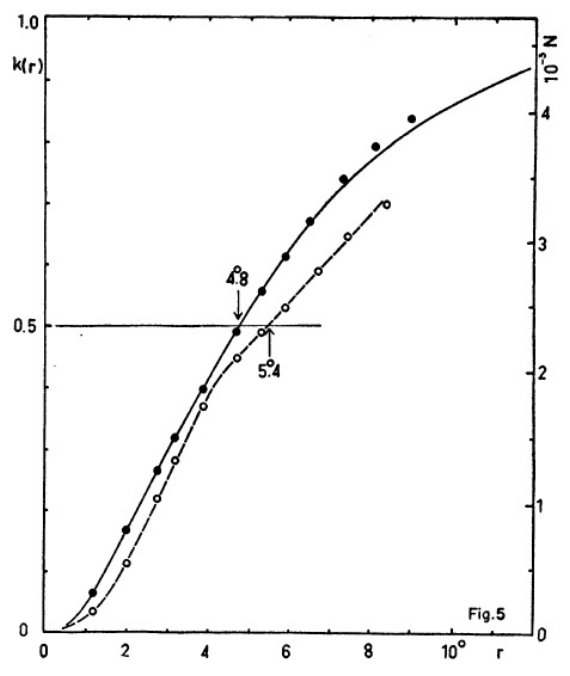

図5.超巨星の累積密度分布。Cからと C' から。 |