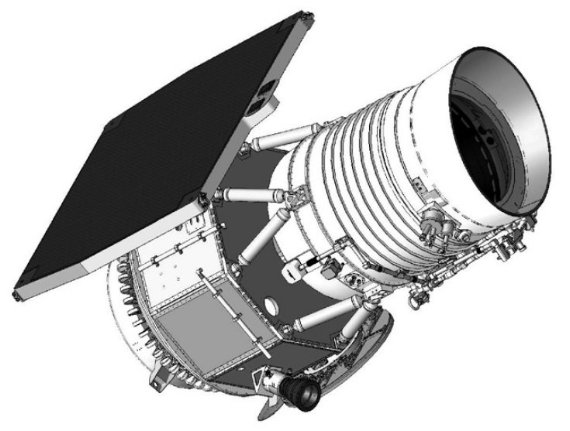

図1.WISE 衛星

2.1.デザイン

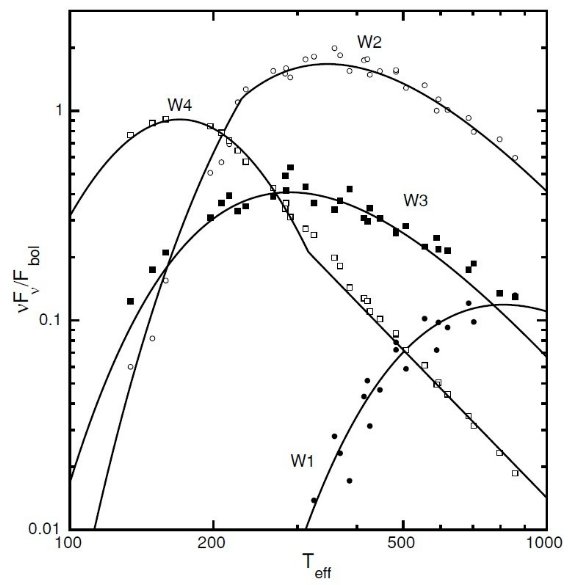

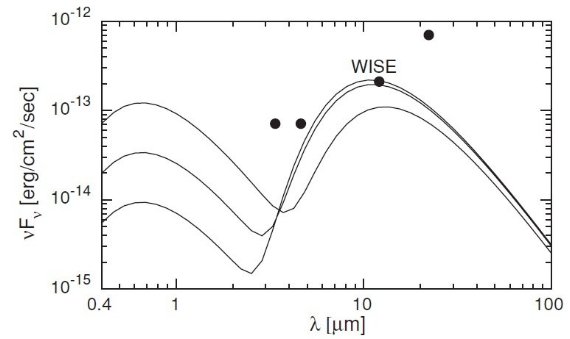

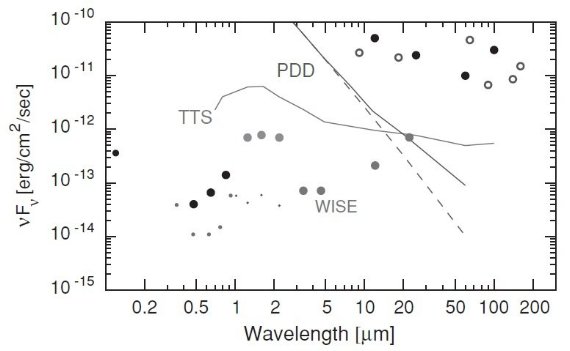

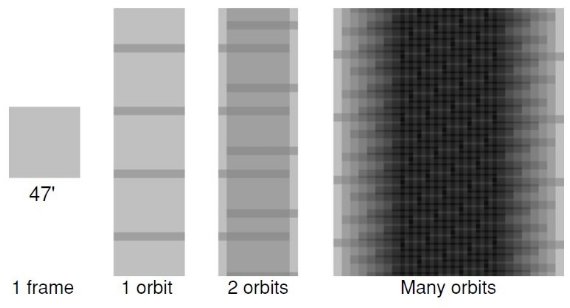

軌道は黄極を結び太陽と正対する大円を描く。望遠鏡は慣性で回転させ、 スキャンミラーで露出時間(8.8秒)の間画像を静止させている。WISE の画角は 47' で、10% を隣と重寝ている。読み込みと移動を合わせ、

図2.WISE 画像の重複図。左=1軌道。中=2軌道。右=多軌道。

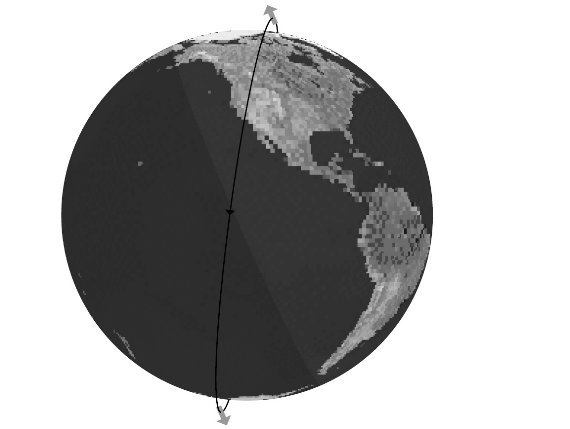

図3.左=1軌道。中=続いた2軌道。右=20日離れた軌道。

図4.WISEのポインティング方向は太陽ー地球ラインと直角。

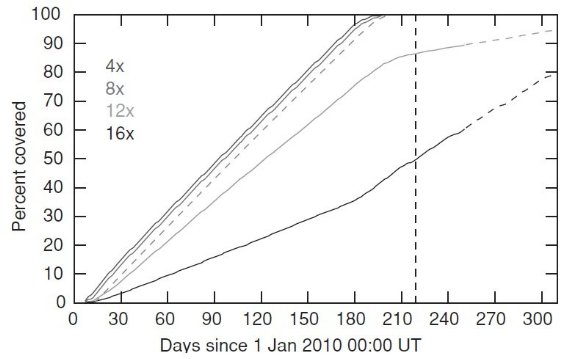

図5.WISE走査面積の時間変化。走査回数毎のラインも示す。縦破線=He 消失。