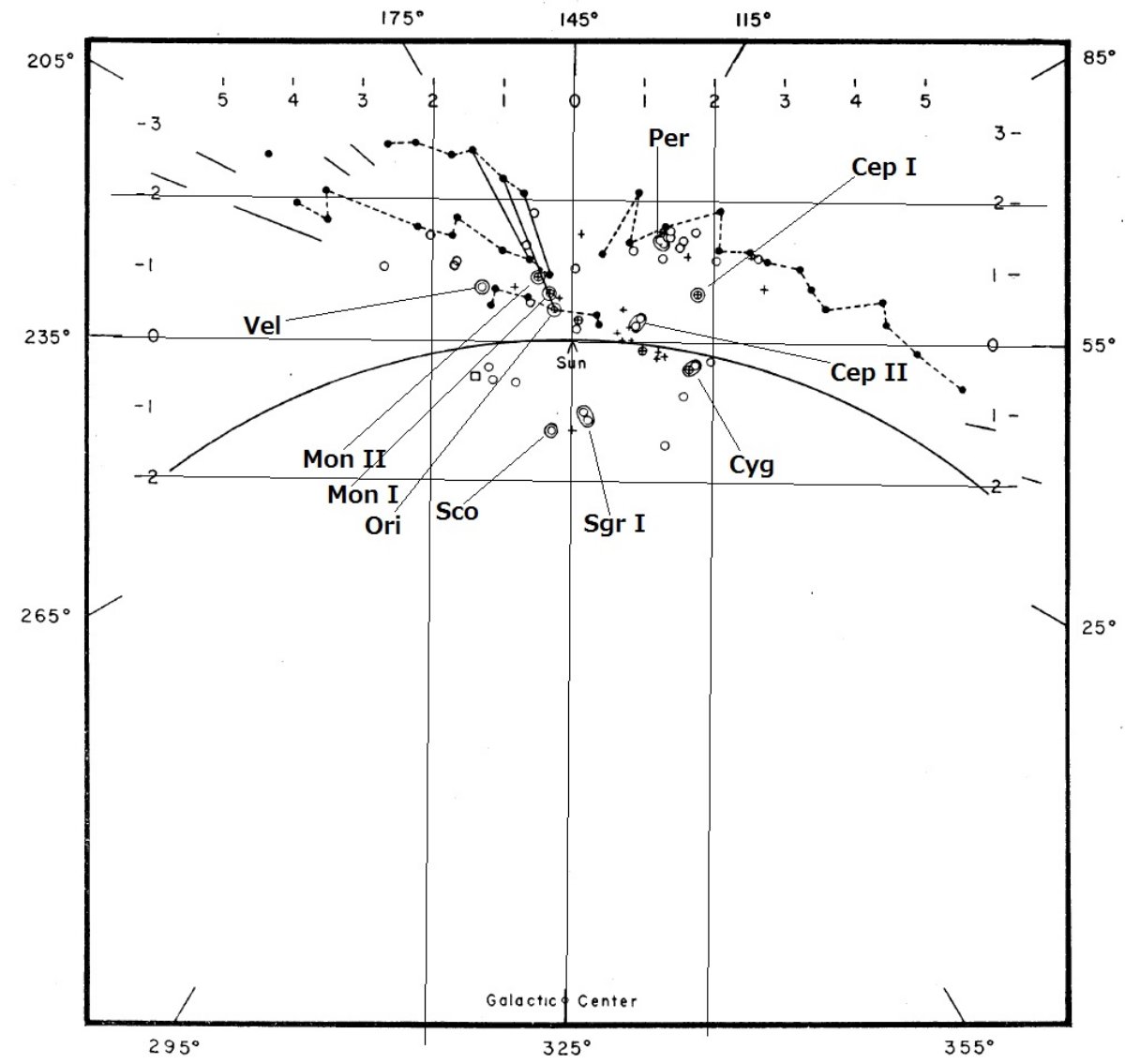

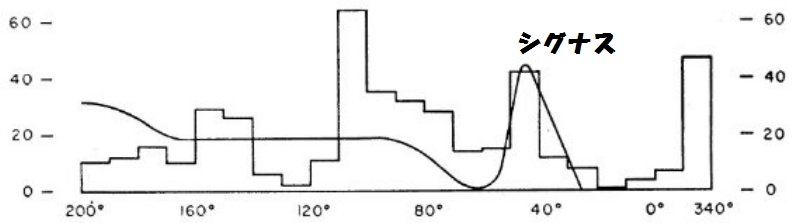

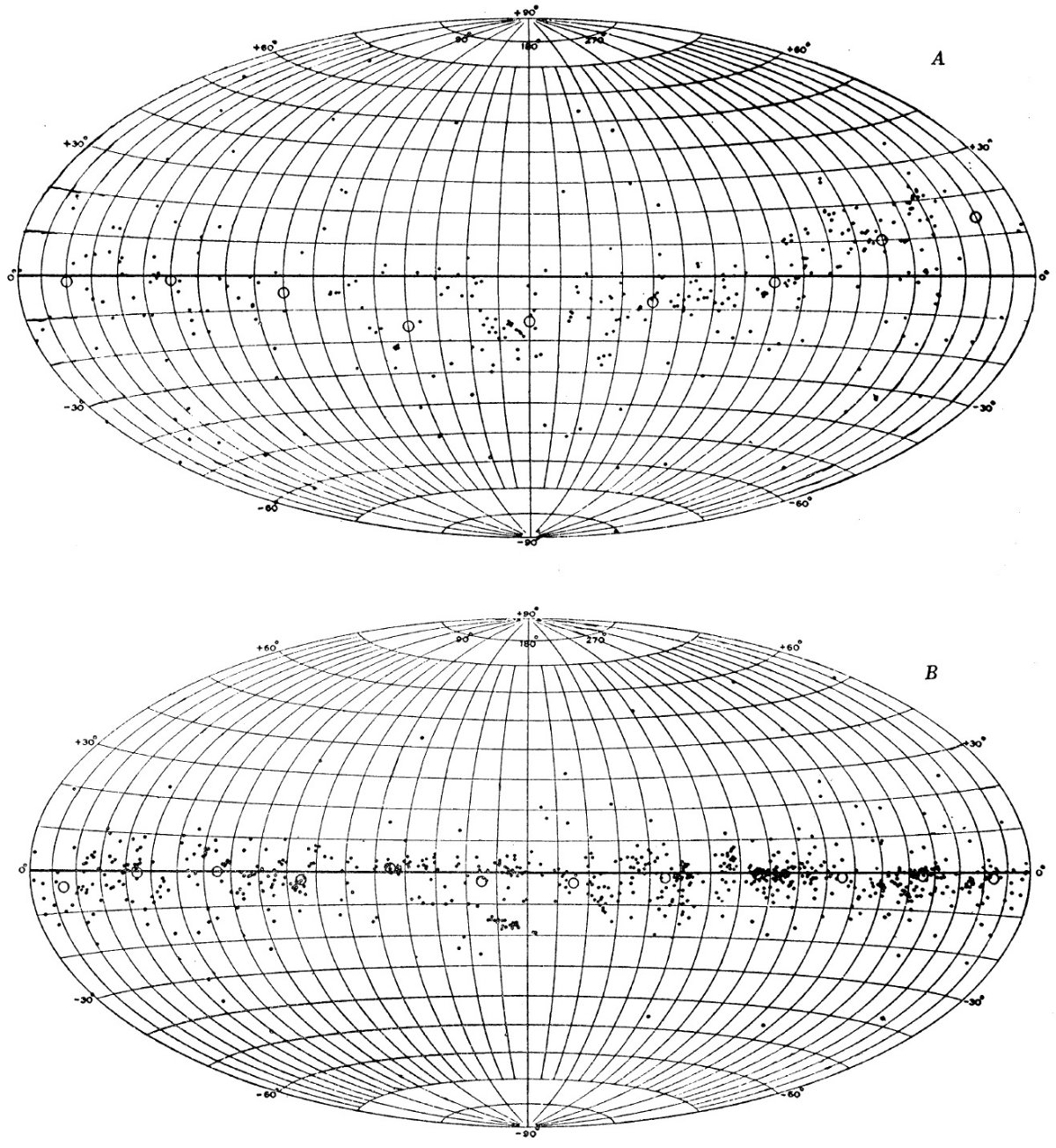

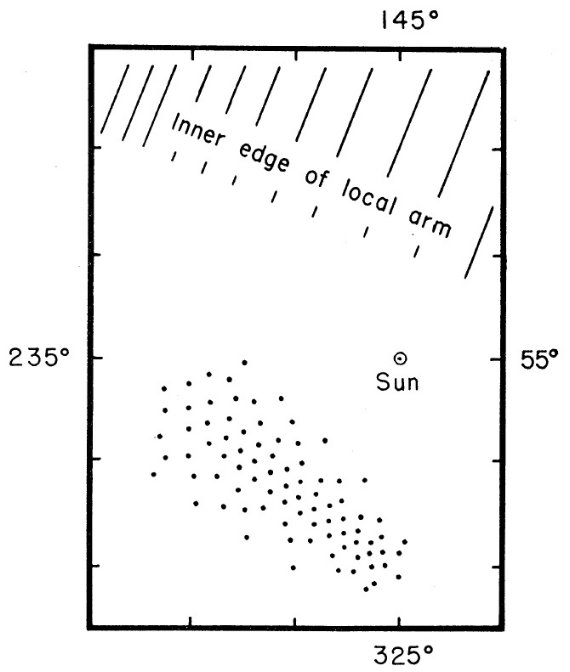

Baade 151, Baade, Mayall 1951 は銀河の腕に沿って種族 I 天体が存在 することを示した。 Morgan, Sharoless, Osterbrock 1952 M は HIIR を用いて二本の 渦状腕それに太陽付近の第3の腕の可能性を示した。 Oort, van de Hulst, Muller は 21 cm 観測から局所腕、外側腕を確認し、さらにその外側の腕を見出した。 腕の構造、特に局所腕の分岐は中性水素で示された。

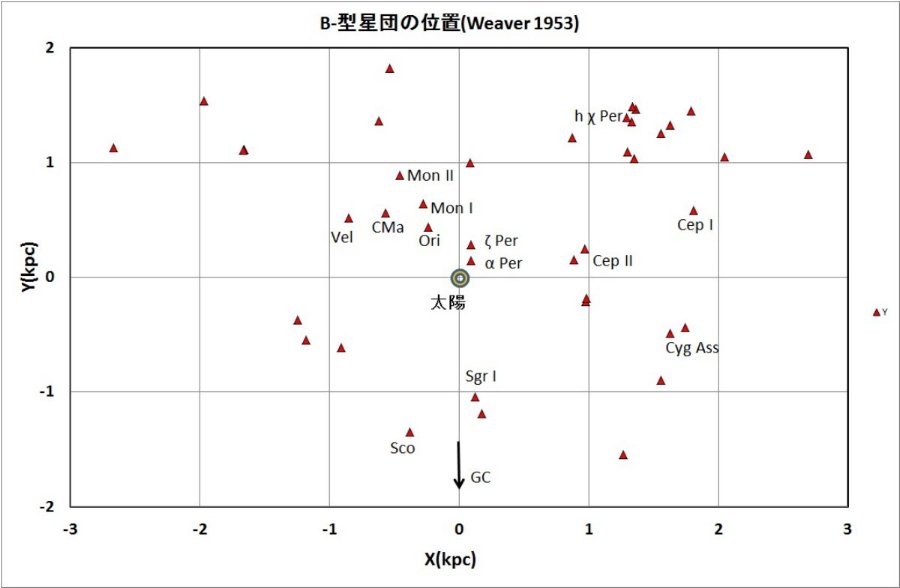

B-型星と渦状構造

非常に早期の B-型星と星間物質は相関が強い。星間水素ガスから示唆される 渦状構造は B-型星にも対応する構造を持つはずである。

天体の比較

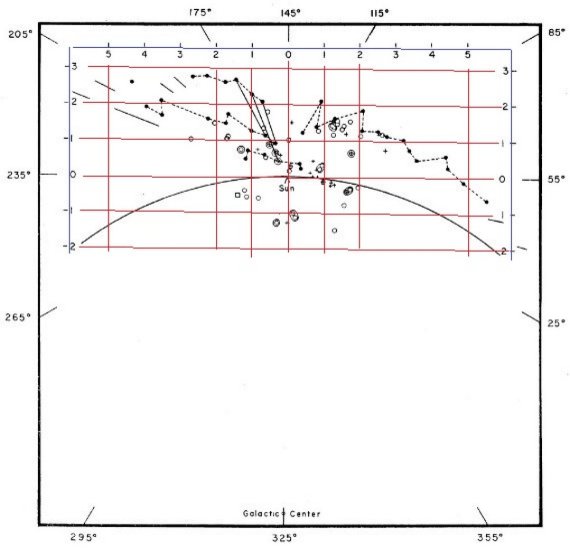

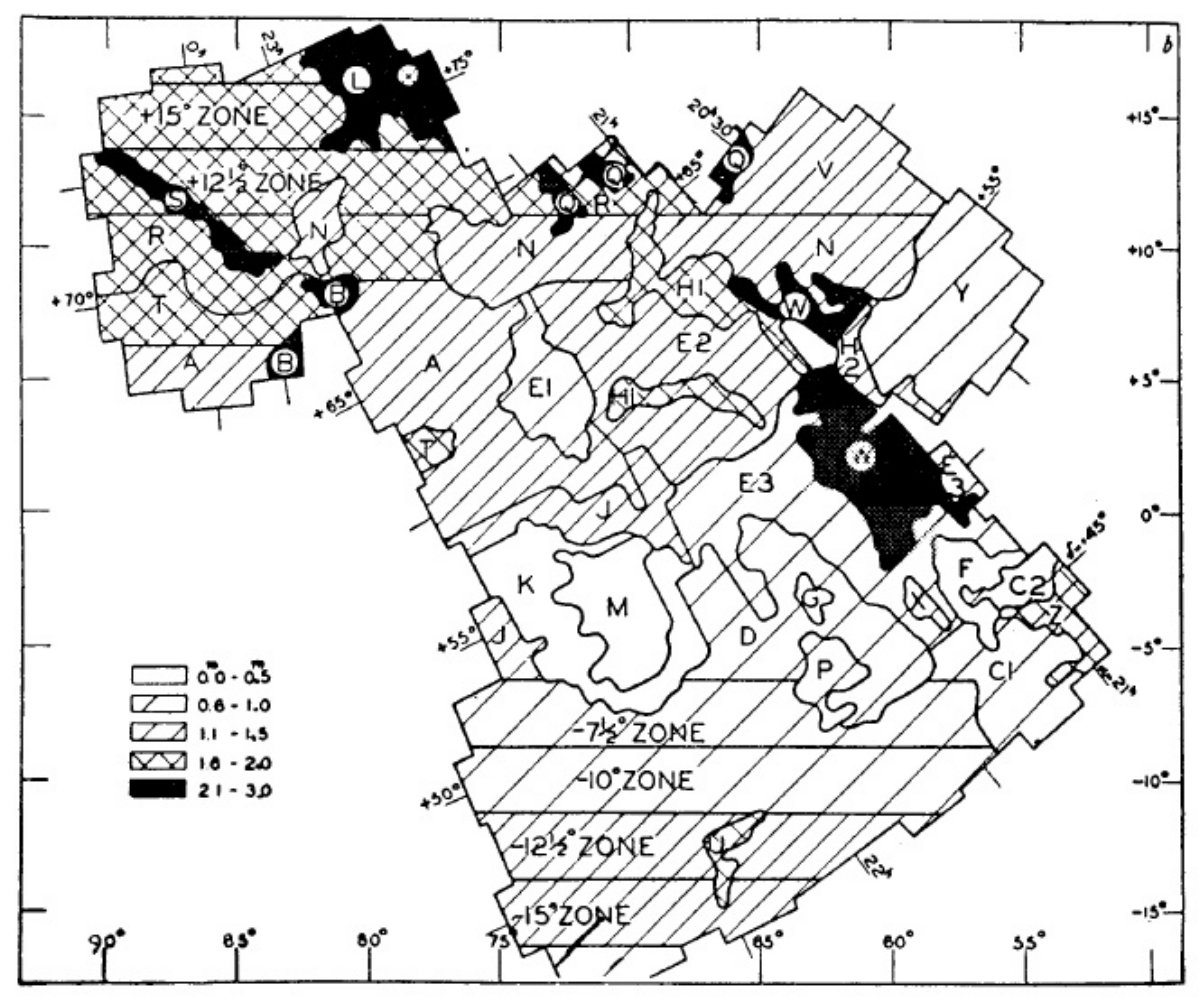

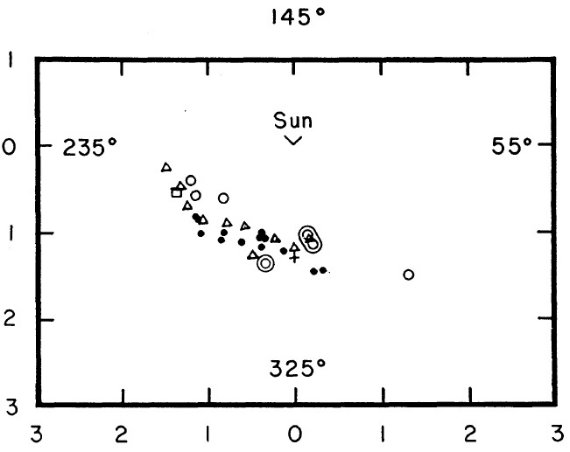

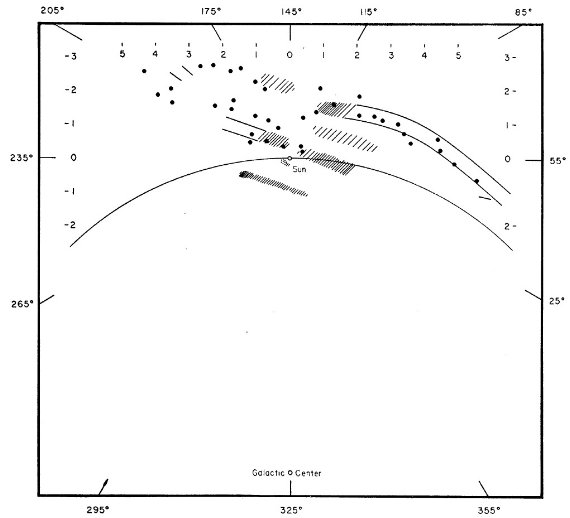

図1には黒点=水素ガスの塊りを示す。同じ腕に属する点は点線で結んだ。 実線=第2ピークまたはショルダー。 白丸=表1にあるタイプ IB2 星団。十字= HIIR. 四角=ηカリーナ複合体。数字は kpc である.

O-アソシエイション

トランプラーの早期星団はしばしばアンバルツミアンの O-アソシエイションの 核を成している。O-アソシエイションに含まれる星団は二重丸で、二つの星団が 含まれる場合は楕円の中の丸で示される。

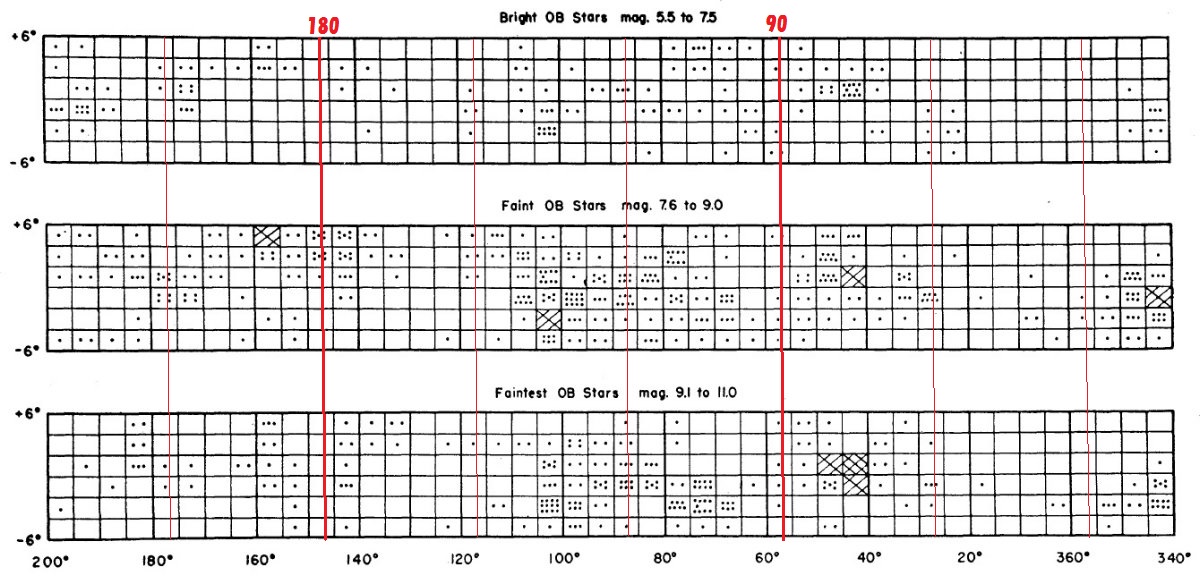

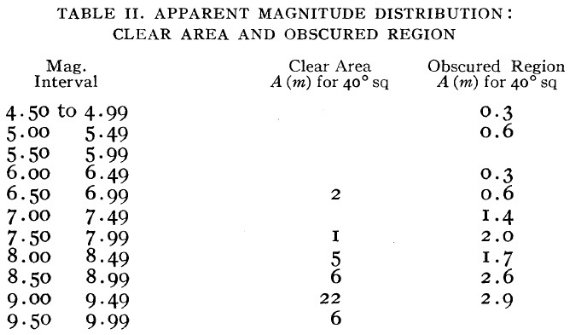

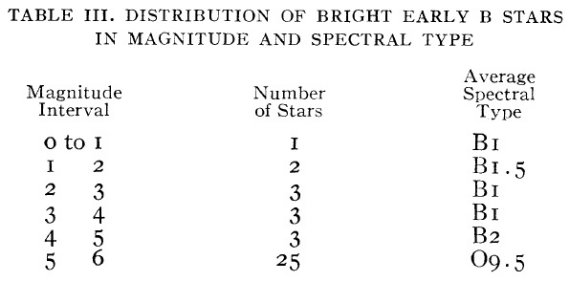

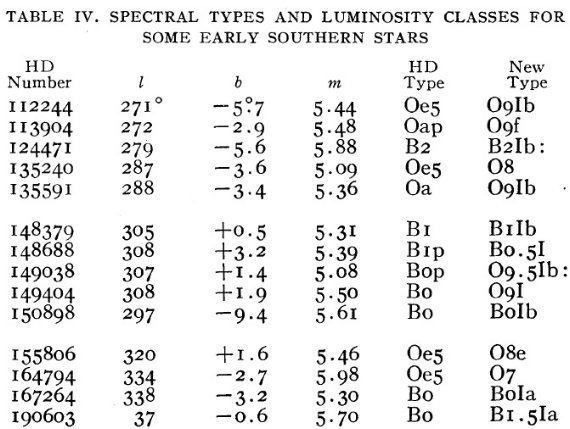

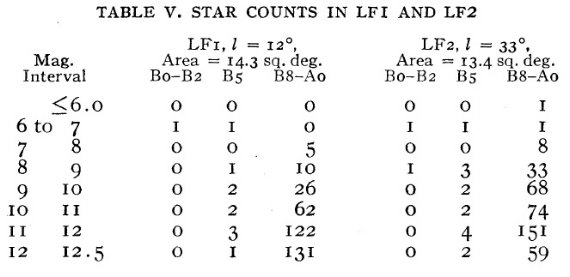

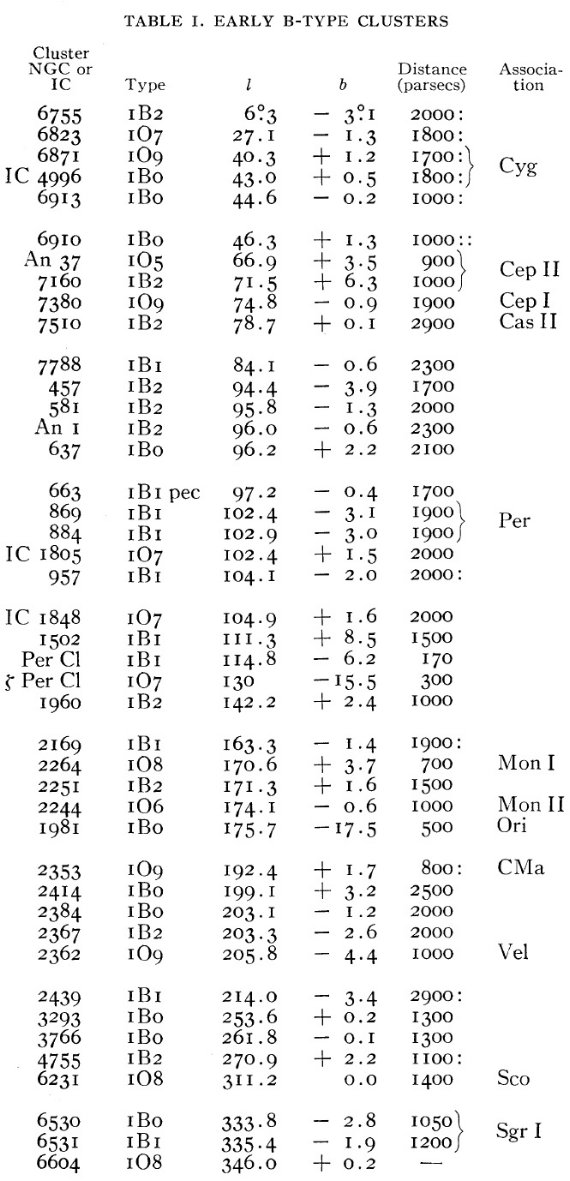

| Mag.Range | 5.5 - 7.5 | 7.6 - 9.0 | 9.1 - 11.0 | |

| 95 - 100 | 128 - 133 | 3 | 22 | 17 |

| 100 - 105 | 133 - 138 | 12 | 46 | 22 |

| 105 - 110 | 138 - 143 | 4 | 18 | 3 |

| 110 - 115 | 143 - 148 | 0 | 6 | 3 |

| 115 - 120 | 148 - 153 | 4 | 5 | 1 |

| 120 - 125 | 153 - 158 | 0 | 2 | 2 |

| 125 - 130 | 158 - 163 | 0 | 0 | 0 |

図1から分かるのは

(1)早期型星団、O-アソシエイション、 HIIR は HI 密度極大付近に集中する。 それは ペルセウスとカシオペアアソシエイション、および局所腕に沿って 並ぶ O-アソシエイションに最もよく現れる。

HI が星団より遠方に位置するのは星団と水素ガスの距離決定のスケールの差が 主な原因なのでリアルと考える必要はない。

(2)星で示される腕は細い。lI > 145, lII > 178, の複雑な腕構造の性質は今のところはっきり分からない。

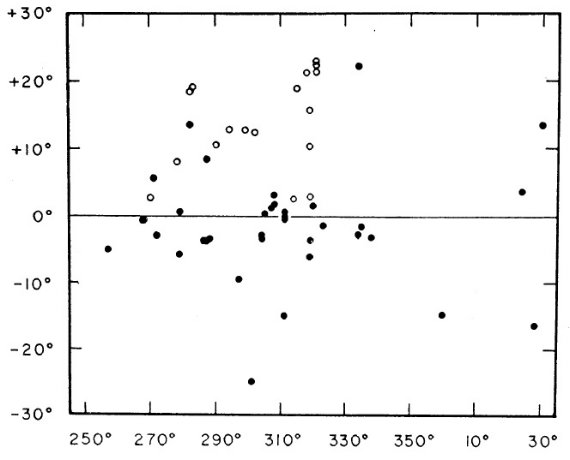

(3)星団、アソシエイション、B-型星の分布は腕でさえむらが大きくマダラ状である。 明るい星の集団は数 100 pc で消えてしまう。これは地球から見ると、早期 B 型星の 集合は極めて明確な縁を持つことを意味する。その良い例は早期型星のペルセウス群 である。これはかなりはっきりした境界がある。

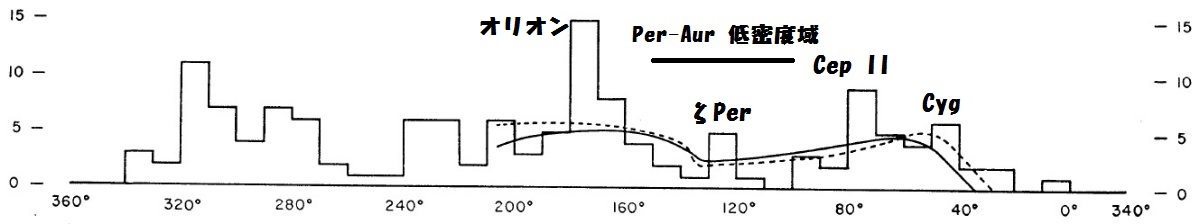

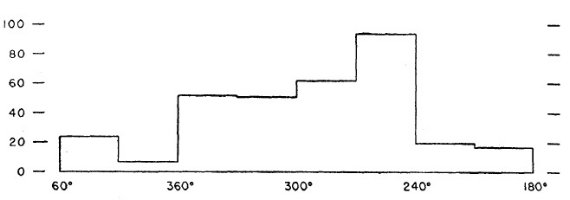

Nassau, Morgan が |b| < 6 で見つけた OB 星の多くが lI = [100, 105], lII = [133, 138], 区間にある。ペルセウスアソシエイションは端で急に 消え、その縁は 5° 区間の一つに収まる。これはアソシエイション距離 1.9 kpc では、1.9 x 5/60 = 150 pc である。

lI = [120, 140] での星欠乏

ペルセウスアソシエイションに近い lI = [120, 140], lII = [153, 173] で明るい星が無くなるのはリアルである。これは 星間吸収のためではない。McCuskey の LF 7 領域は lI = 133, lII = 166 であるが、そこで総減光 Av = 2.2 mag at 2 kpc である。 この値では m = 5.5 - 7.5, 7.6 - 9.0 での星数をそんなに下げられない。

本当に欠乏している

次の仮定を置く。

(i) lI = [125, 130], lII = [158, 163] での 空間密度は、lI = [95, 110], lII = [128, 143] と同じ。

(ii) lI = [125, 130], lII = [158, 163] 区間は 近くの星間雲で 2 等さえぎられている。

表1.早期 B-型星団

すると、表から、lI = [125, 130], lII = [158, 163] 区間 では 7.6 - 9,0 等で約4個の星が期待できる。これは lI = [95, 110], lII = [128, 143] 区間 5.5 -7.5 等 にある星の 2/3 である。しかし、lI = [125, 130], lII = [158, 163] 区間の 7.6 - 9,0 等には星が一つもない。 従ってこの区間には本当に星が無いと看做せる。