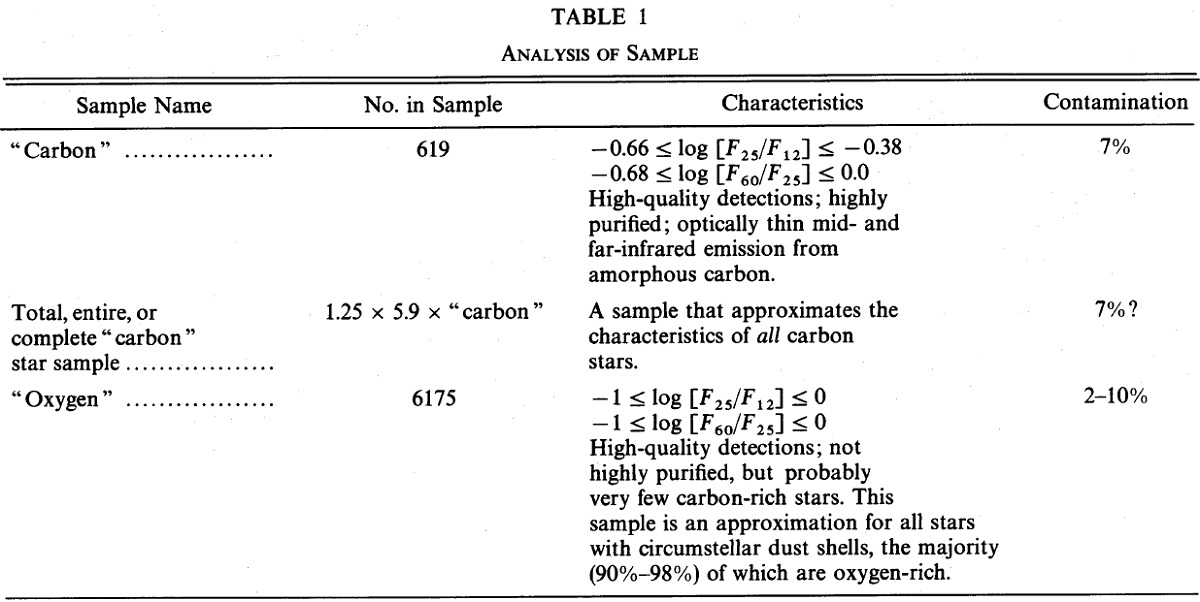

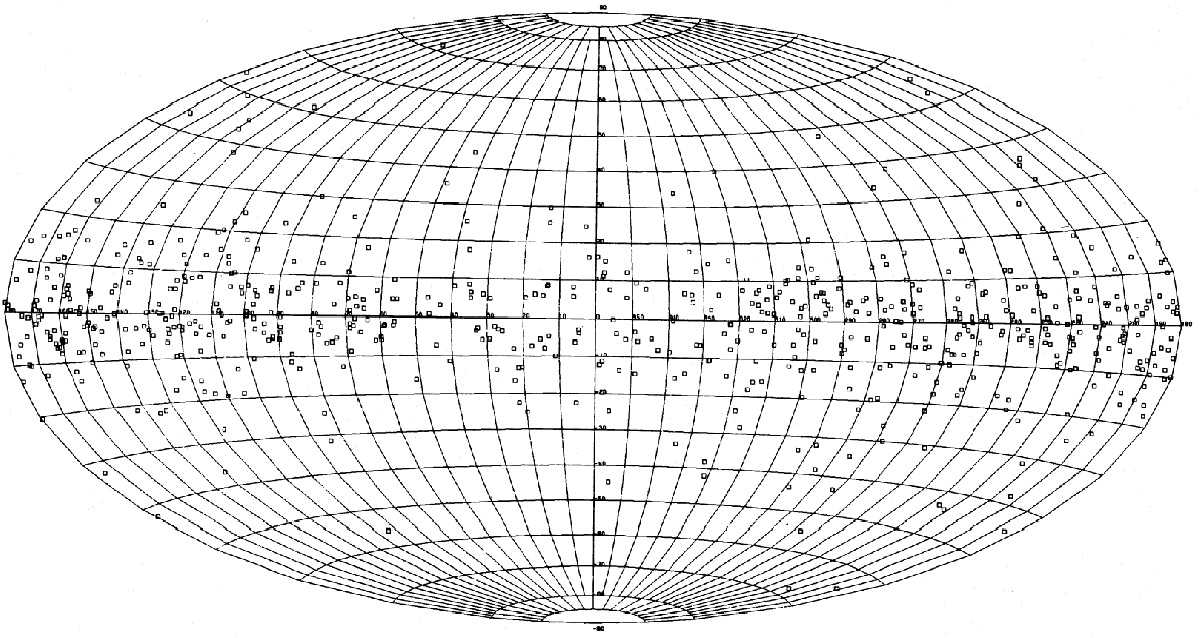

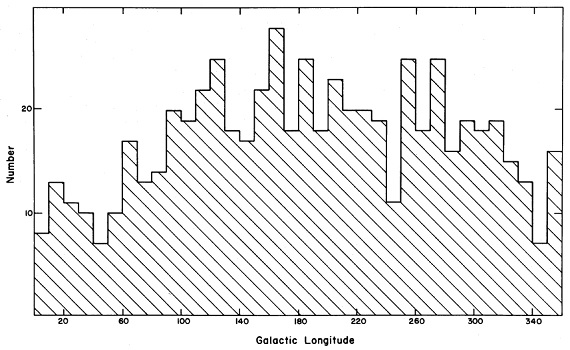

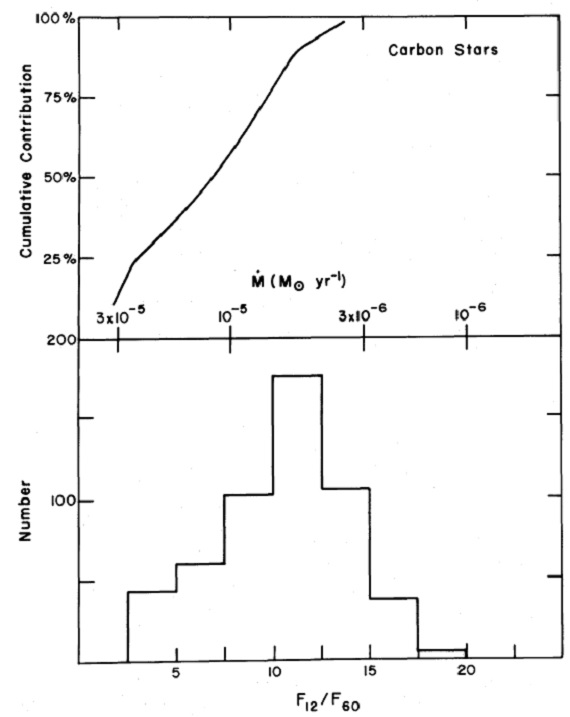

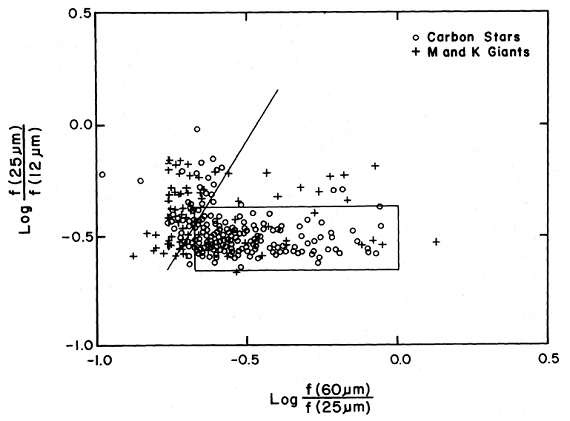

図1a.可視で同定された M-, C-型星。ボックス(図の枠のこと?)PSC サーチ 範囲。実線=BB.

図1a = 可視で既知の O-、C-リッチ星各 250 個

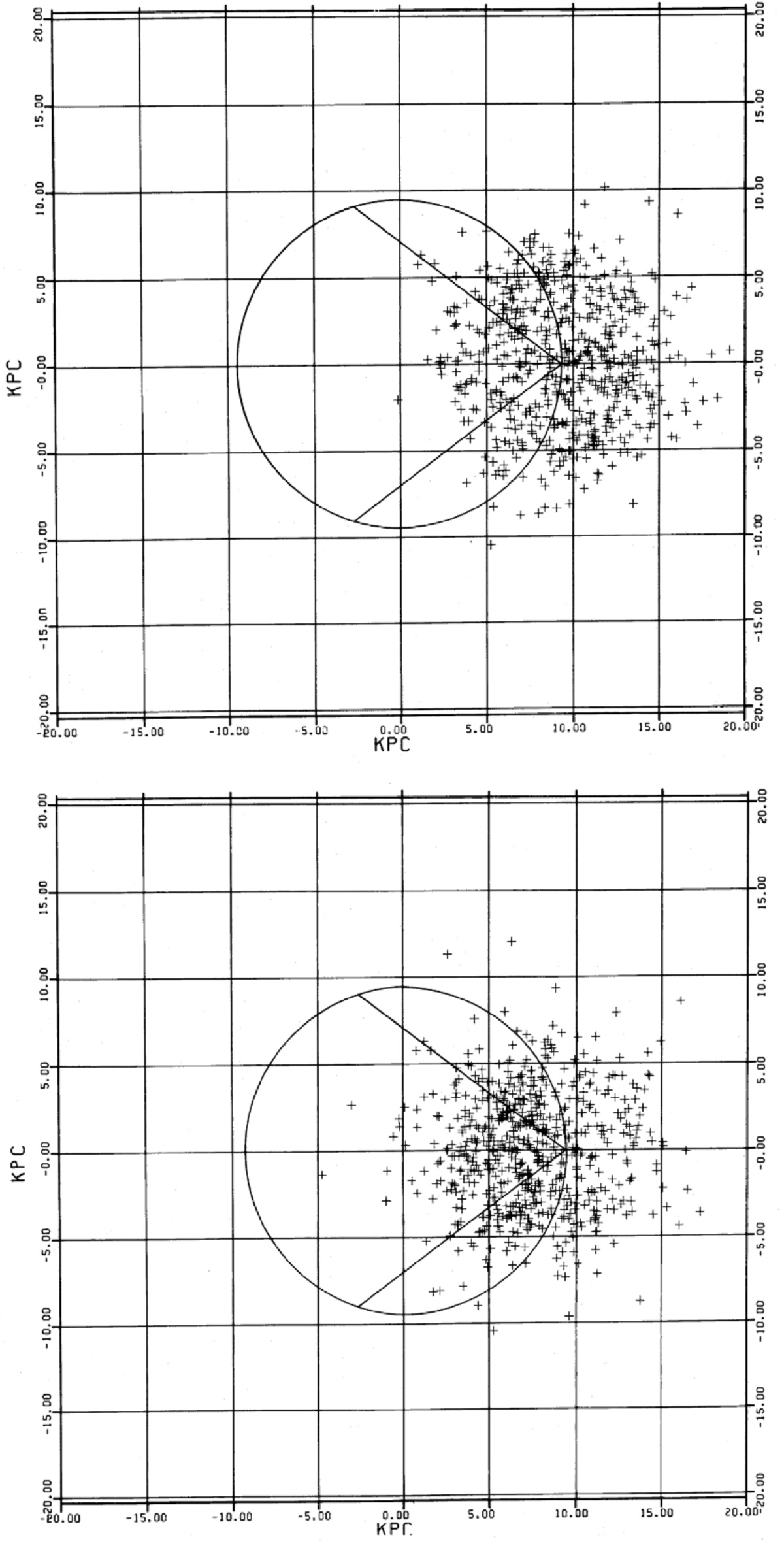

炭素星は GCCCS からランダムに採り、そこに CO 観測から少数の O-リッチ星 をくわえた。図1a には、可視で既知の O-、C-リッチ星各 250 個を示す。

("modest sample of known oxygen-rich stars" は 250 個という意味になる。はっきりしなくてイライラする。 そんなに、特に O-リッチが、ないように見えるが。本当に同数?)

O-リッチ星(+)は図左側に縦に集まっている。 図中のボックスは主にシェル を持つ炭素星で占められている。実線=BBは左下 T=4000K から始まり、T=1000K でボックスをかすめ、 数百度Kまで伸びる。 Zuckerman, Dyck 1986b は我々と大きく異なり、 C-リッチ星が BB の左側に沿 って分布するとした。これは、サンプルの選択効果である。

選択基準:炭素星

(1)ボックス内にあり、12, 25, 60 μm で "high qulity" の天体 875 個。

(これって...本気?)

(2)Bright Star Catalog, GCVS, SAO で K-, M-型の星を除く。

(3)LRS でシリケイト放射帯のある星を除く。

半数の星はそれらのスペクトル情報を持たないが、サンプルに残す。こうして 619/875 星が残った。その約半数は GCCCS に載っていた。

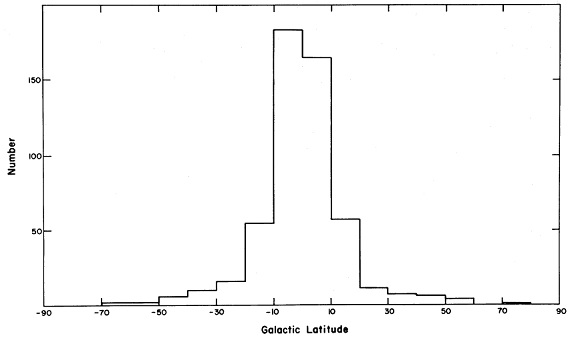

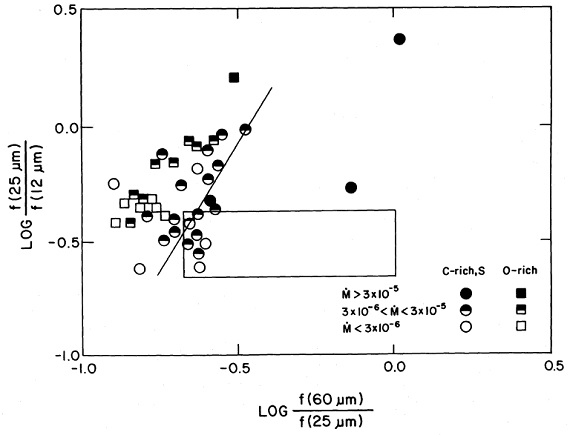

図1b.CO マスロス率(Knapp, Morris 1985)で区別した M-, C-型星。 マスロス率は2色図上の位置と相関しない。

混入評価

最初のサンプル中スペクトルが分かった星=約半数の 1/3 は O-リッチ だった。この割合が変わらないとすると、最初の 875 個中 O-リッチ星は 300 個くらいと期待される。そこから 250 個を既に除いたのだから、残っている のは 50 個、つまり 50/619 = 7 % が混入率である。

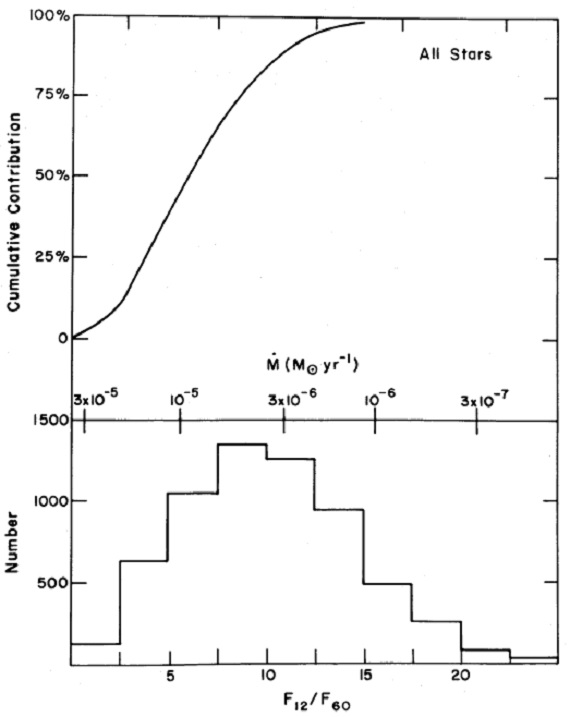

O-リッチ星基準

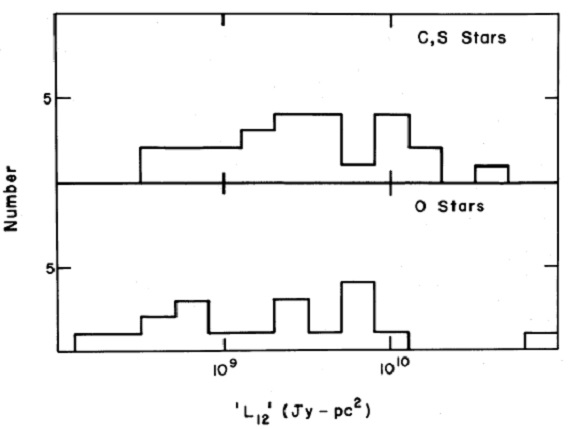

我々の興味はマスロス炭素星にある。しかし、比較用にマスロス O-リッチ星 サンプルも作る。Habing et al. 1985, Zuckerman, Dyck 1986 によると、 log(F25/F12) = [-1, 0], log(F60/F25) = [-1, 0] は O-リッチ星領域である。

(これも???)

ここから赤外カラー温度 2000 K 以上=大抵はマスロスなしの K 巨星、を 除く。

(なぜカラー基準で示さない?)

こうして測光クオリティが良いサンプル 6175 個が残った。 O-リッチ星領域は先の炭素星ボックスを丸々含むから、其れを混入と見做すと、 混入率 = 619/6175 = 10 % である。