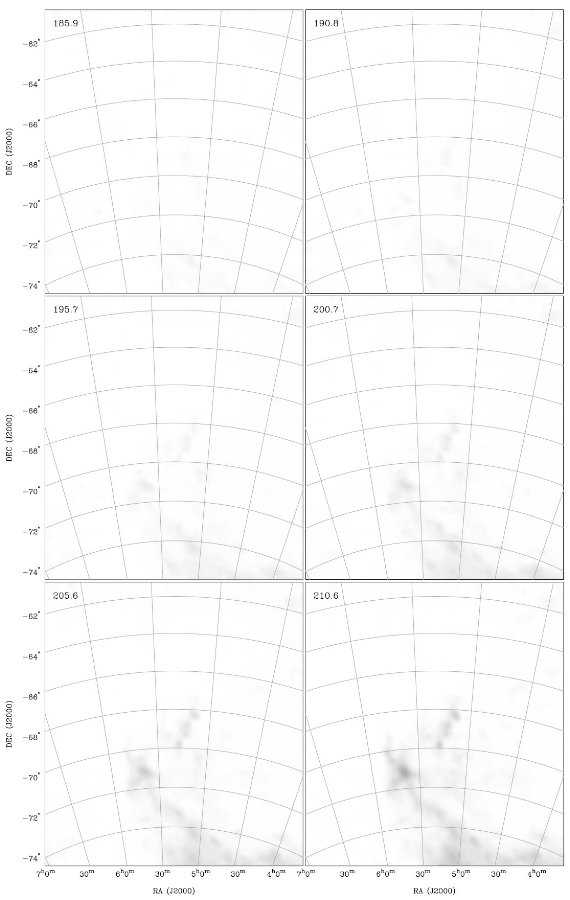

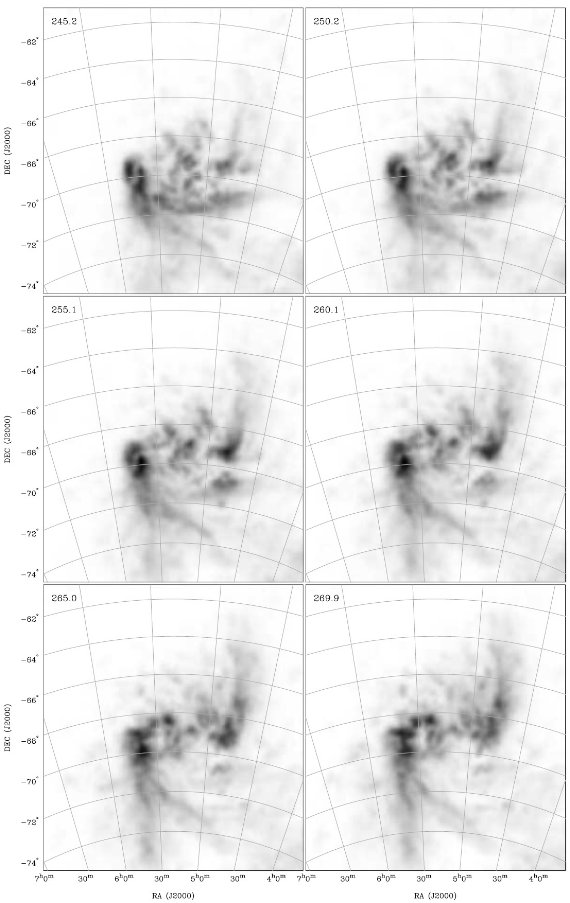

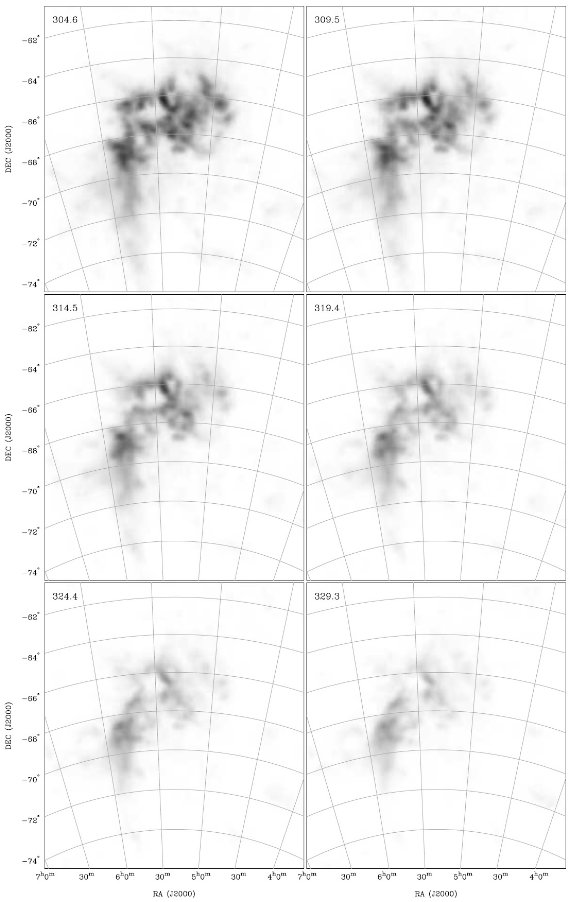

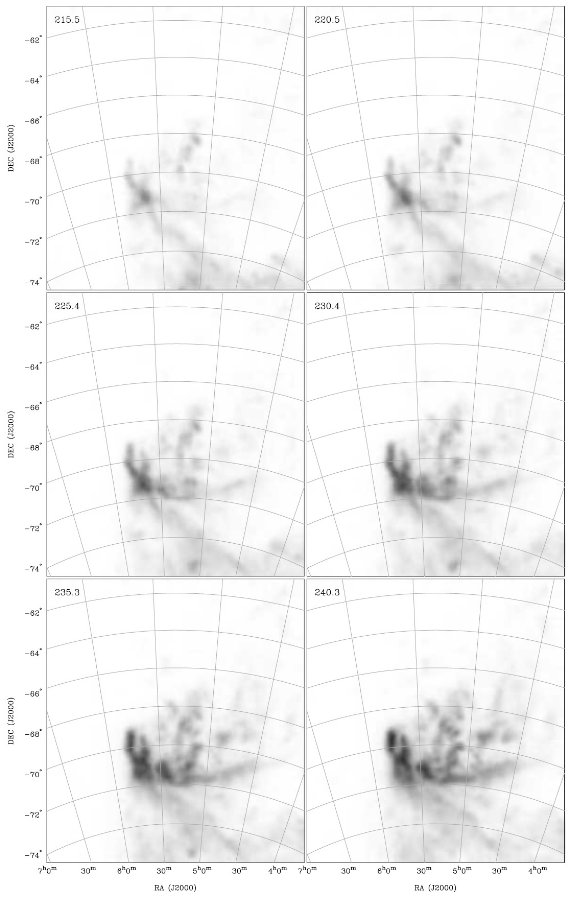

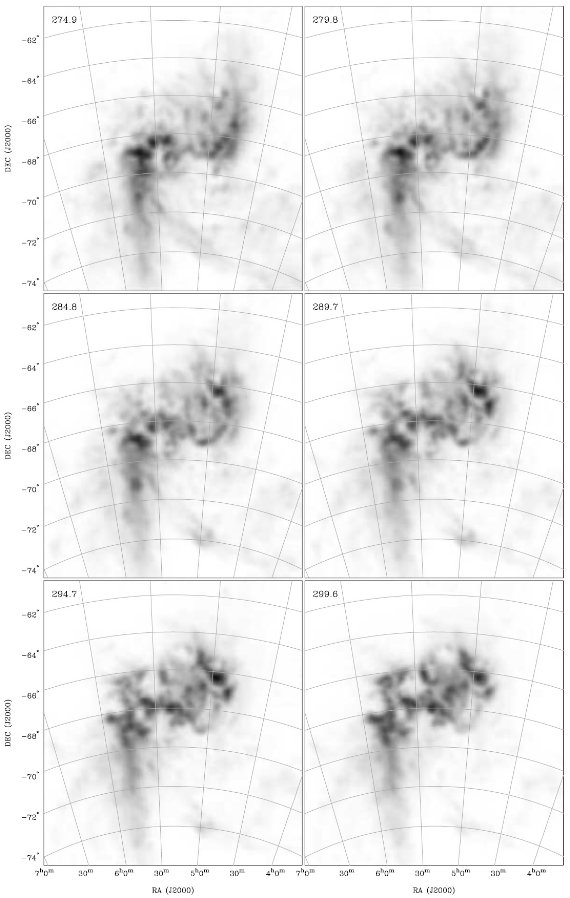

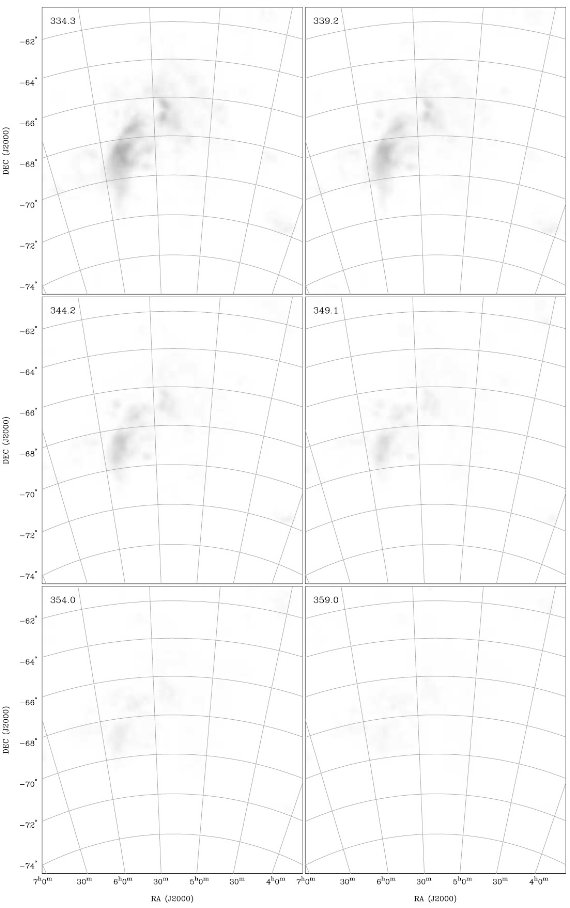

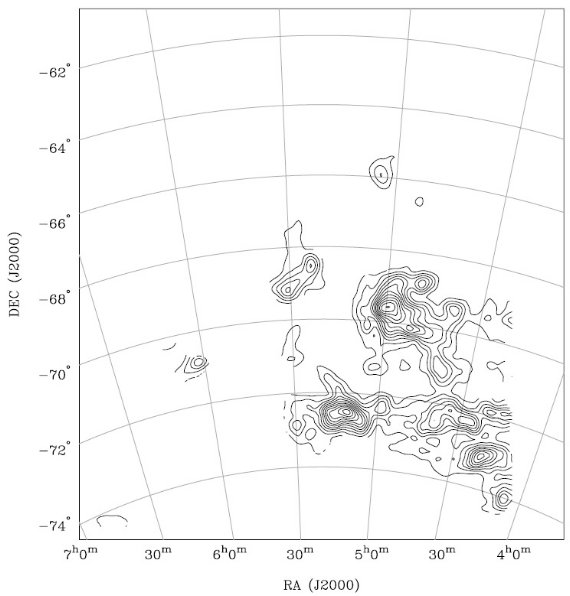

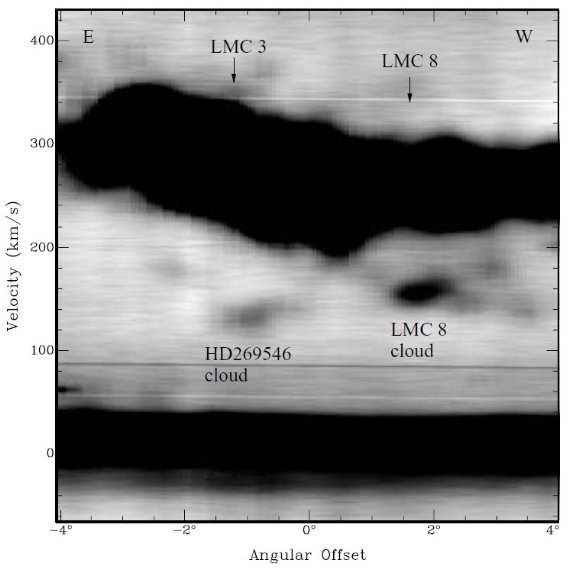

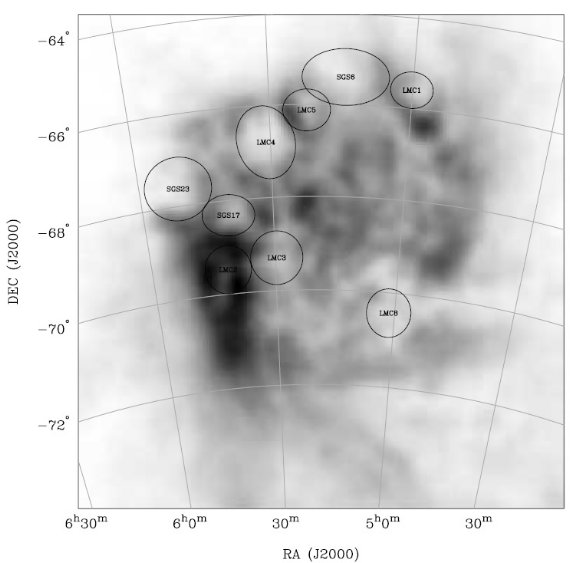

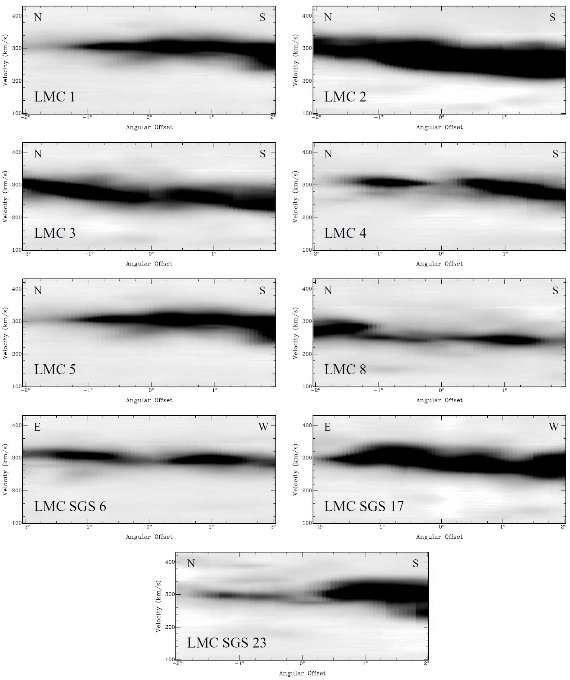

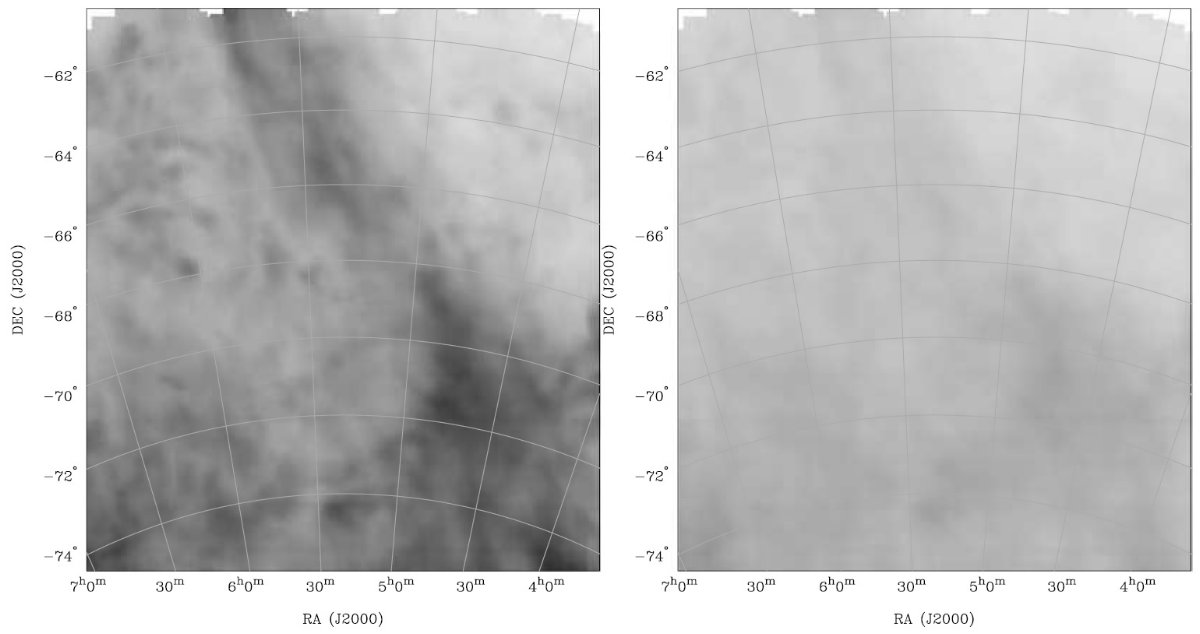

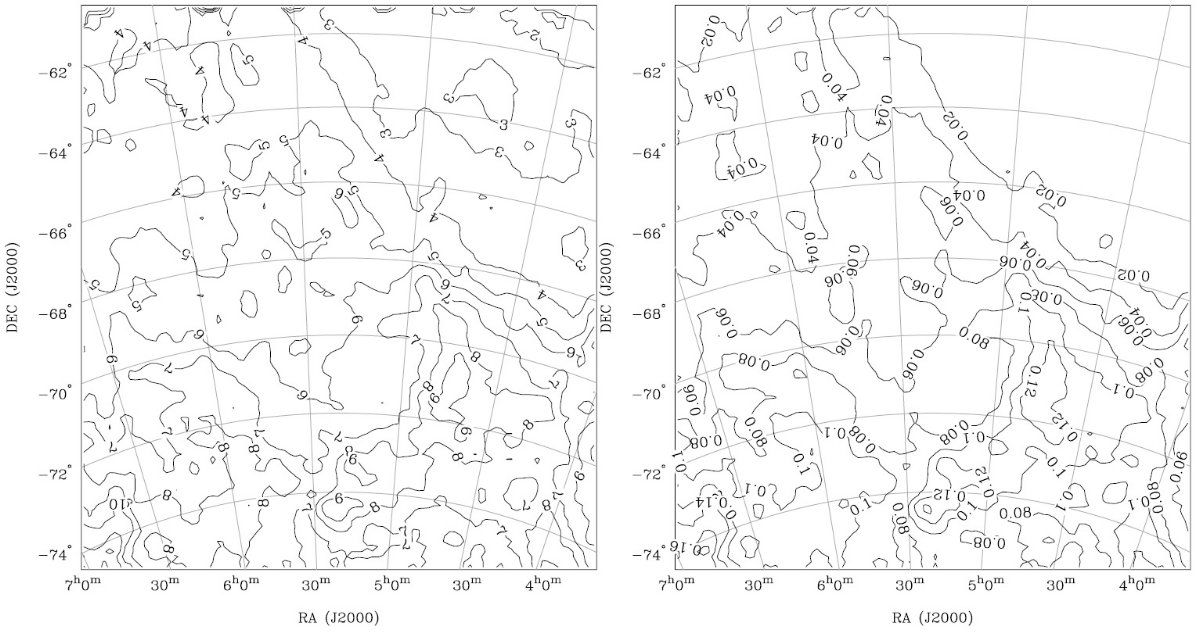

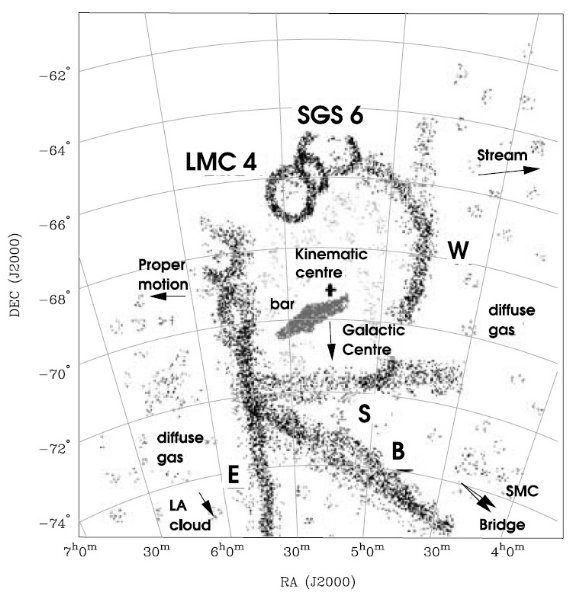

図1に今回の観測領域を示す。図2にはそのチャンネルマップを示す。 速度帯は 185.9 - 359.0 km/s で 4.92 km/s 間隔で並べた。LMC の HI 速度 は 100 - 425 km/s に亘るから、全てをカバーし切ってはいないが、速度の 主要部は覆っている。

V = [186, 211] km/s

V = [186, 211] km/s での主要構造は腕Bである。これは LMC とマゼラニ ックブリッジを直接つないでいるように見える。

V = [210, 240] km/s

V = [210, 240] km/s では、 LMC 主要部の南半分が見えてくる。LMC 主要部は 別の腕、腕S(RA, Dec) = (05h30m, -71°00') から (04h20m, -70°00') と超巨大シェル LMC 2 に付随する八の字型構造、 30 Dra の南側ガス構造 (RA, Dec) = (05h41m, -72°00') から (05h45m, -69°00') で区切られている。

V = [260, 280] km/s

LMC は棒渦状銀河, 例えば NGC 1365, のように見えてくる。二つの腕が、 ほぼ同じ Dec -69° から開いていく。一つは RA 04h45m で腕 W と呼び、北へ 5° 伸びる。もう一つは RA 05h40m で腕 E と呼び、南へ 6° 伸びる。二つの腕は HI でつながるが、光学バーの場所と角度ではない。 腕 E は先行腕雲の (RA,Dec) = (05h28m, -80°15') VLSR = 323 km/s を真直ぐに向いている。この雲は腕Eがスタートする場所から 11° 南にあり、 我々の観測領域から 4° 外れている。深い HIPASS データによると、先行腕と 腕 E が VLSR = [260, 280] km/s でつながっている。 VLSR = [260, 280] km/s で腕B は可視で見える。

V > 300 km/s

V > 300 km/s では、主要部の北半分が見える。それらは (i) LMC 4, (ii) LMC SGS 6, (iii)腕 E である。

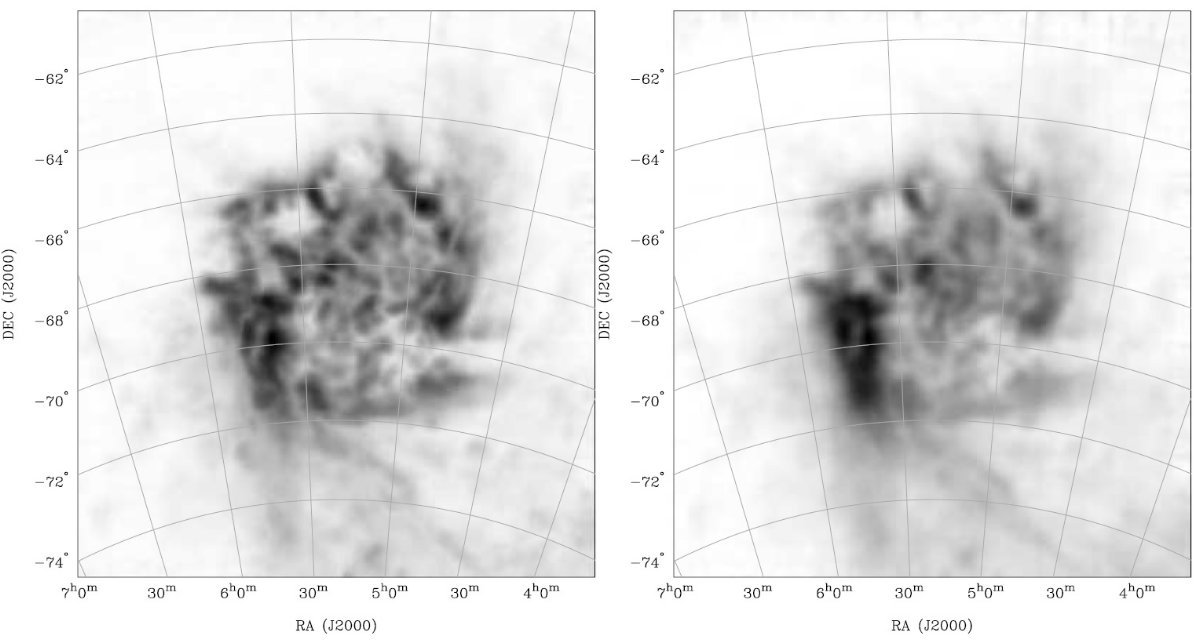

図1.LMC の HI 構造。Kim98 の回転中心と、光学バーを参考に示す。 腕 B, E, S, W = 外側腕。 LMC 4 (Meaburn et al 1980), LMC SGS 6 (Kim et al. 1990) は超巨大シェル。LMC の南東、南、西 に希薄ガスがある。 銀河系中心、マゼランブリッジ、SMC,先行腕、マゼラニックストリームの 方向が示されている。固有運動の方向も。