アブストラクト

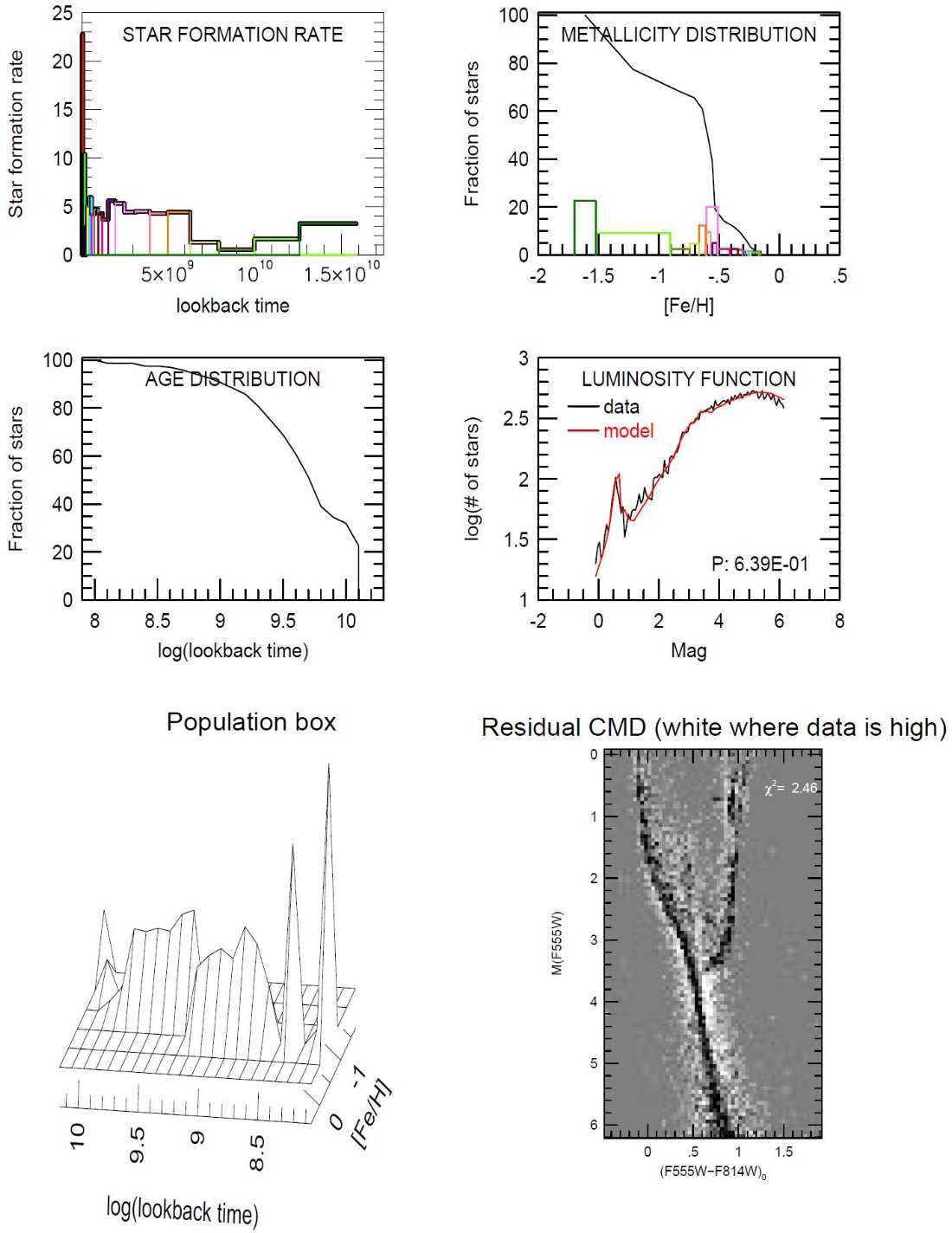

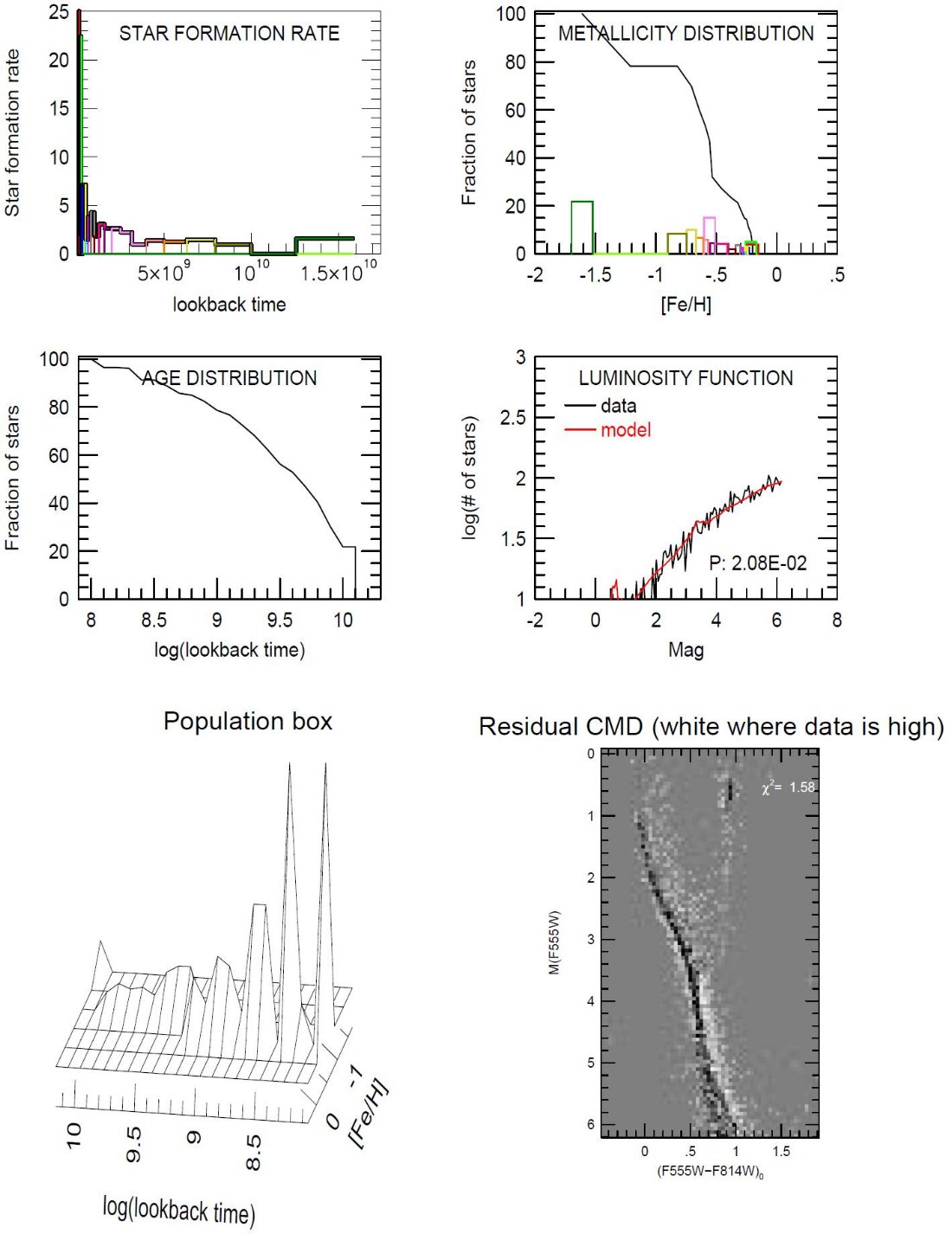

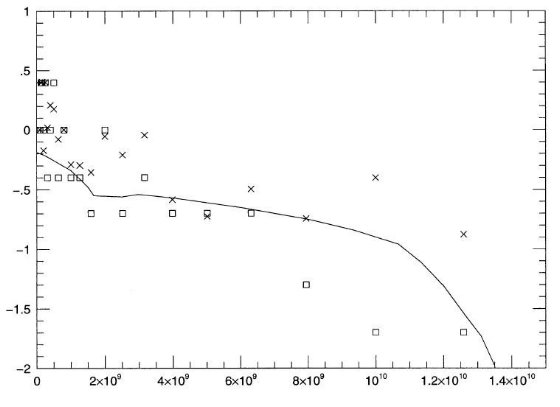

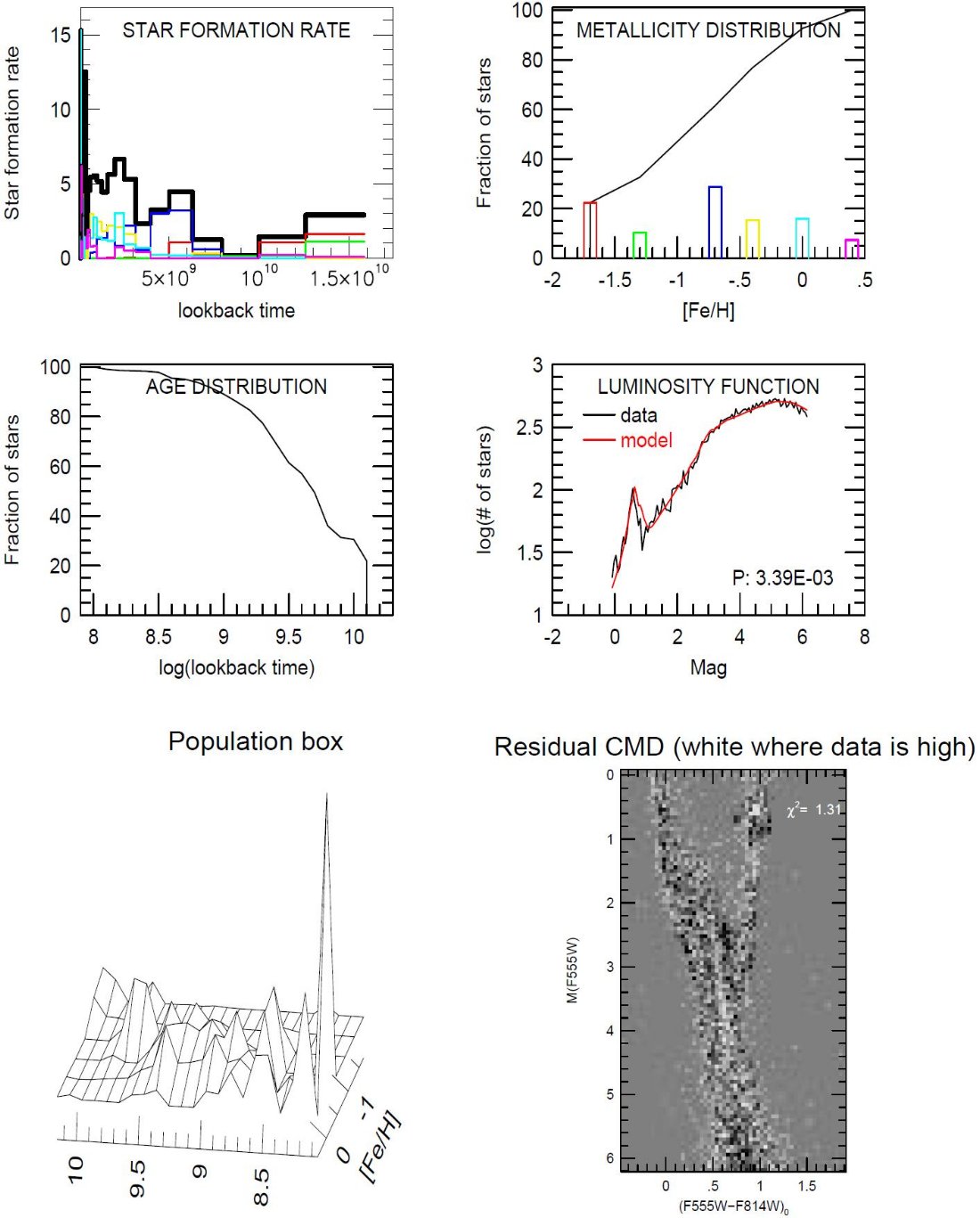

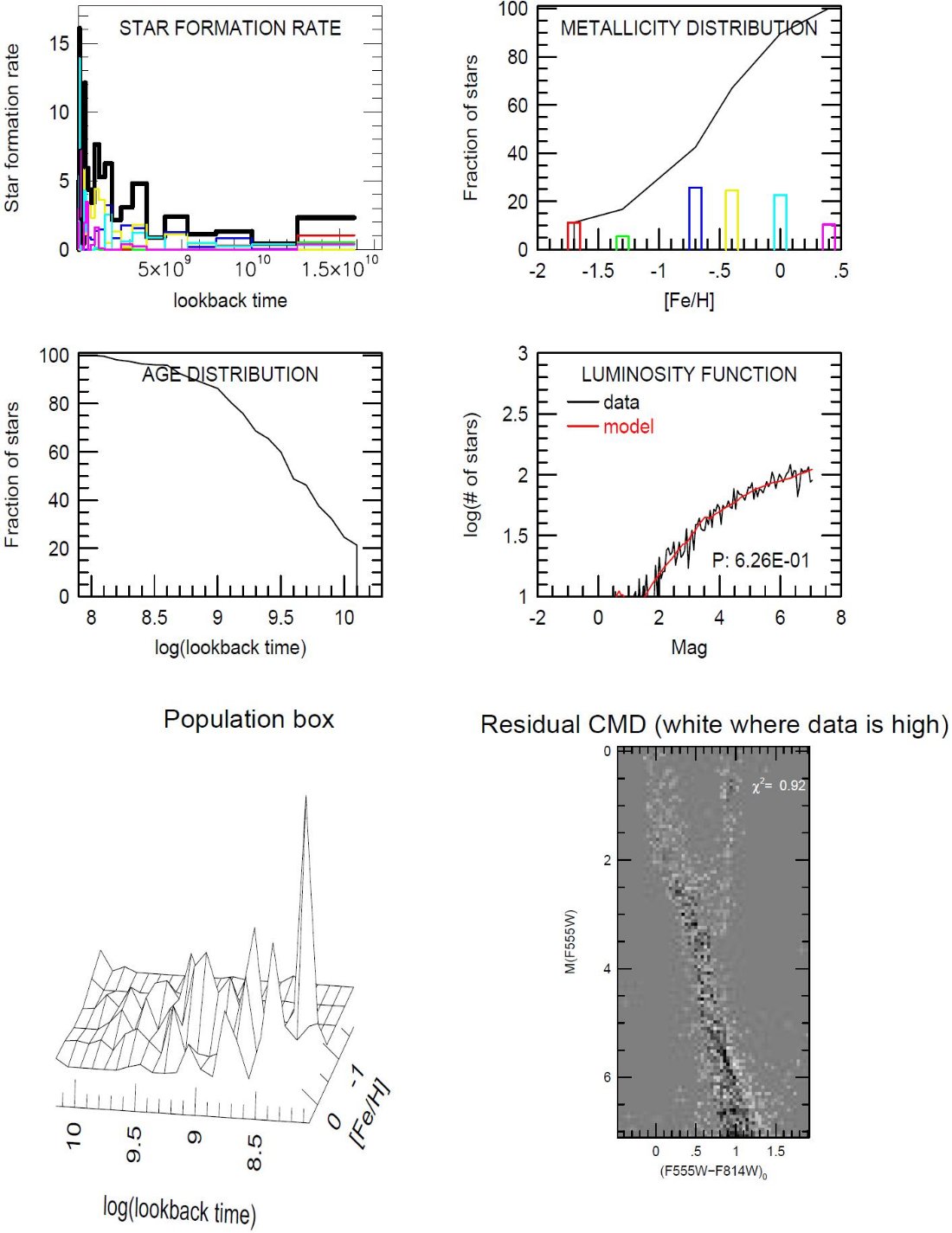

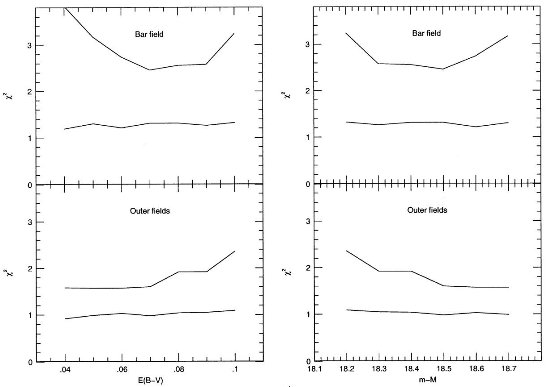

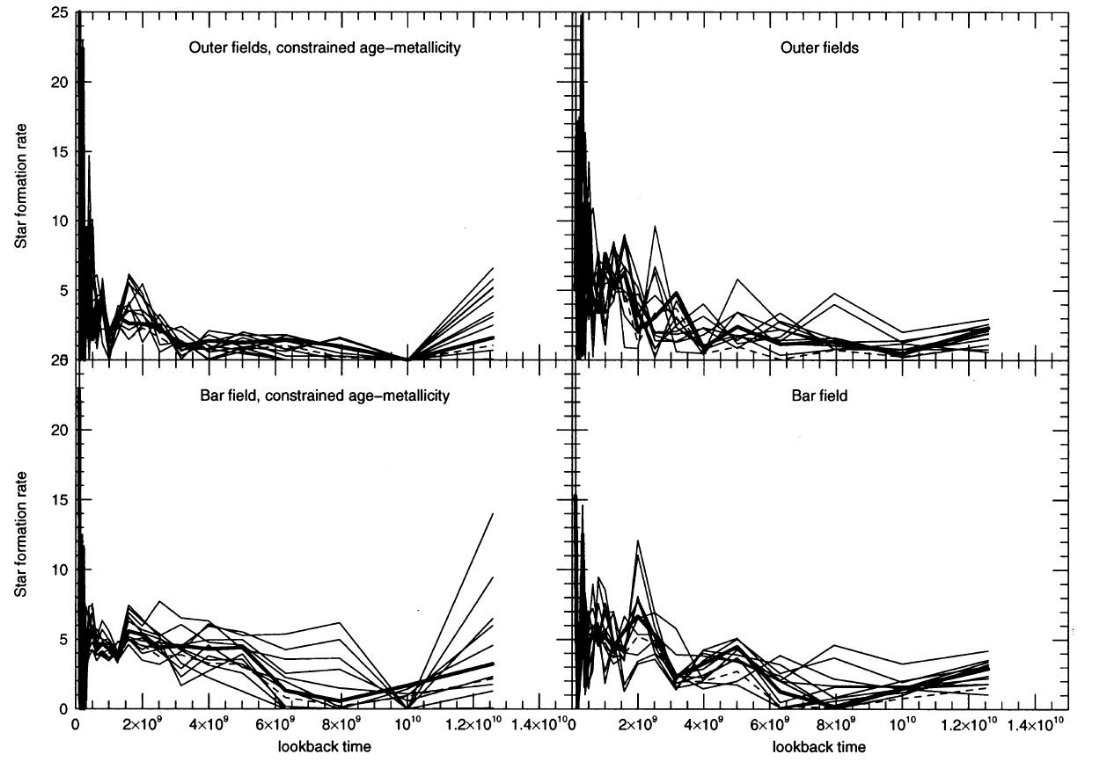

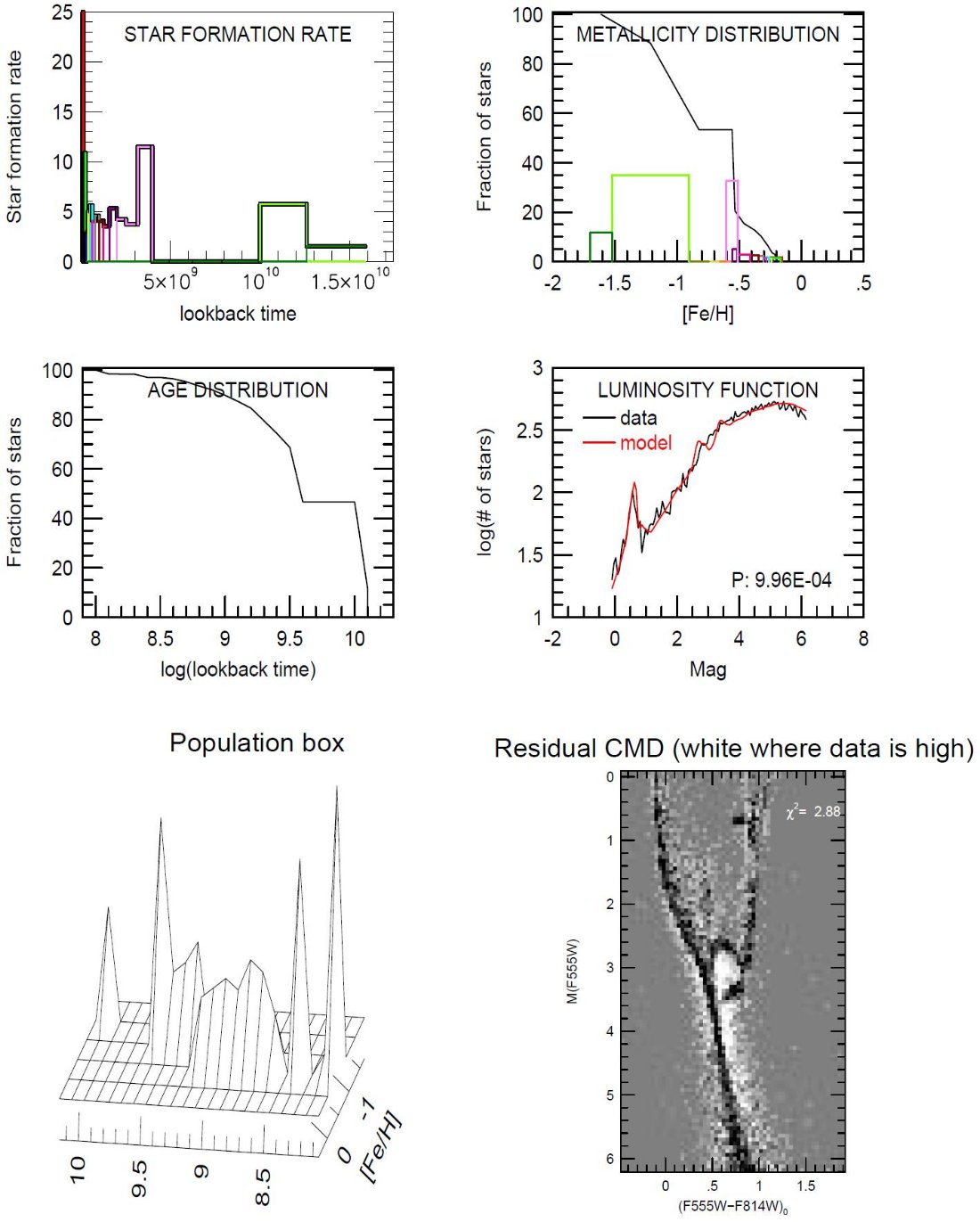

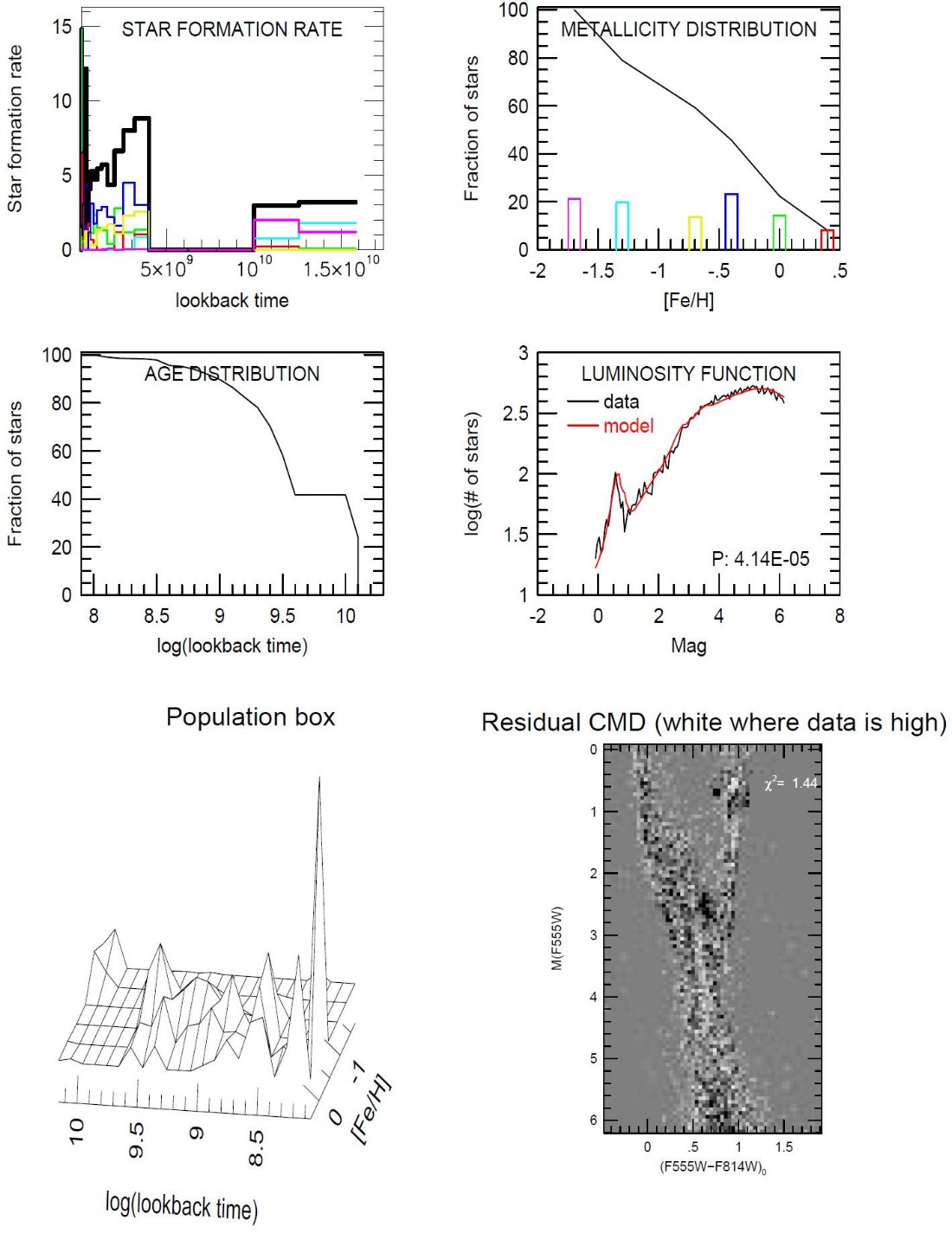

HST/WFPC2 による LMC 3フィールドの CMD から星形成史を導いた。フィールド の一つはバーに、他の二つは外側円盤部に属する。CMD からかなりの割合の星 が 4 Gyr より古いことが判った。LMC バーは他の領域より古い星の割合が高い。 分散=0のAMRでは観測される主系列の太さを説明できない。同じ年齢に対しメタル に巾を持たせるとフィットが良くなる。今回の主な結論は、

(1) フィールドの星形成史は星団の年齢分布と異なる。

(2) 爆発的星形成のはっきりした証拠は見つからない。ただし、与えられた年齢の 25 % 以下の年齢巾の特徴は今回の CMD 解析では見つけられない。

(3) 星形成率と LMC/SMC/MilkyWay の接近に相関があるかも知れないが、それほど 劇的ではない。

(4) 星形成史はメタル量分布と合う。

1.イントロ

ターンオフの重要性CMD 解析の結果、局所群銀河の星形成史が様々であることが明らかとなった。 LMC では主系列星まで観測できるので、古い星のターンオフまで辿り、巨 星から 導かれる星形成史と対照することが可能になる。これは、晩期進化の不定性が 大きいことを考えると利点である。

星団との比較

その上、LMC ではフィールド星と星団を較べることができる。これは、星団が 一般の星と同じように形成されるのかどうかを調べられるので重要である。

Butcher 1977, Stryker 1984 は LMC は若い星から成立していると結論した。 Bertelli et al 1992, Vallenari et al 1996 は LMC フィールド星は バースト年齢 である 4 Gyr より若い星が主体であるとした。HST 観測は星形成が LMC 形成以来 比較的連続な星形成をしてきて、最近数 Gyr は星形成が増加していることを示唆し ている。Holtzman et al 1997, Geha et al 1998 以上全ての観測はバーの外側で行わ れた。バーの内側に関し、Olsen 1999 は星形成率はより連続的であり、ほぼ一定の 星形成率を維持してきたと示唆している。これは、Elson, Gilmore, Santiago 1997 のバーの年齢は 1 Gyr 程度であるという考えと対立する。

この論文の研究

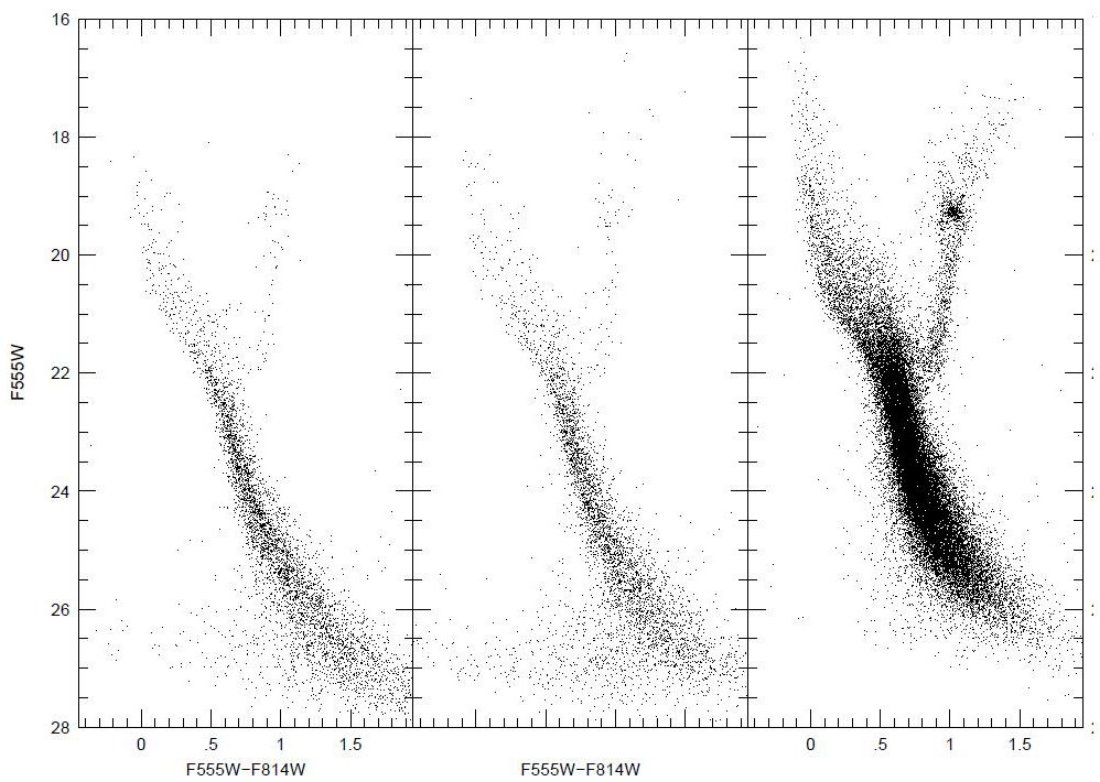

この論文は、バーの1フィールドと共に、これまで研究されてきた円盤部2個所 をHST/WFPC2 により撮像し、CMD を詳細に解析する。

2.観測

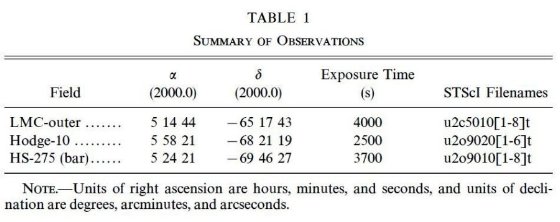

観測領域は表1に示した。二個所は中心から数度離れており、比較的すいている。 もう一箇所は混んでいて限界等級は浅くなった。この問題は、バー領域の PSF が 異常に広がっていたためさらに悪化した。これは、「呼吸」として知られている 時々起る副鏡の移動によるものであるが、最大級であった。