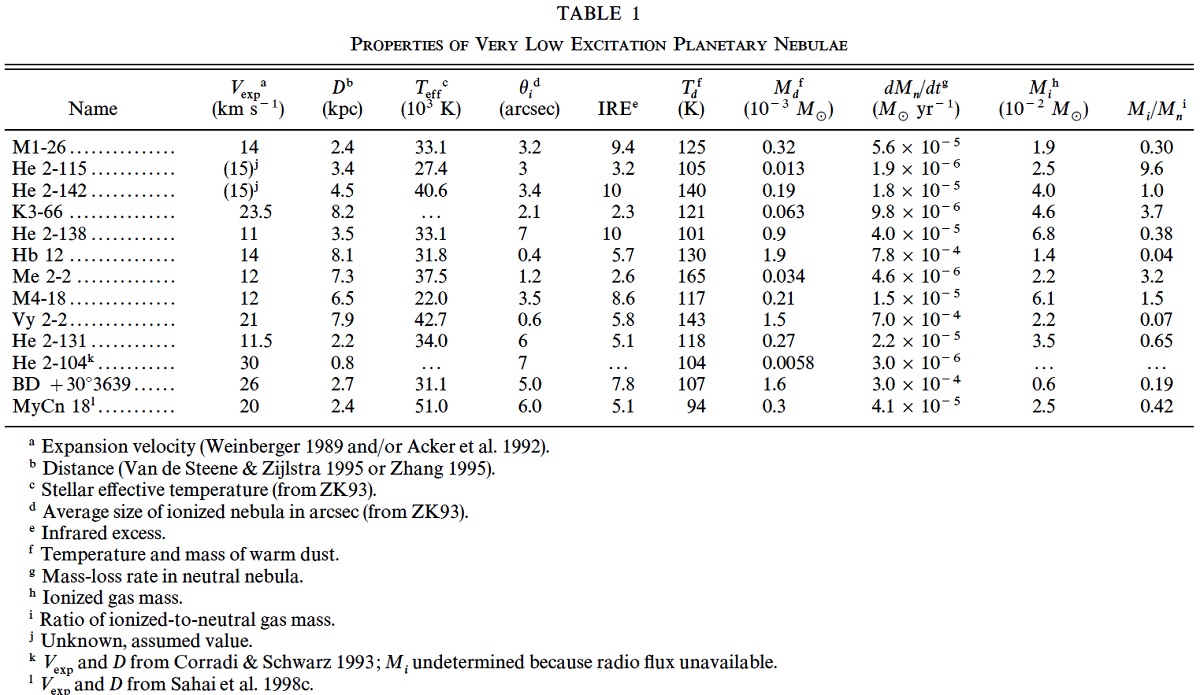

| WFPC2/HST を用いた, 若い PNs の Hα 撮像観測の第1結果を示す。 全ての画像に高度に非球対称な形状が見られた。その多くは、中心星の周りに ほぼ球対称に分布する複数の泡で特徴付けられる。幾つかの PNs では、双極 性光点や向きの揃った動径構造が見られ、ジェットの存在を示唆する。他の 天体では、短軸付近の明るい構造が円盤又は円環の存在を示唆する。 | これらの構造の複雑さ、組織性、対称性から、PN の形状を決めるの は主に、AGB 末期または post-AGB 早期に起きる、高速で向きの揃ったガス流 又はジェットであり、現在広く信じられているような元々あった赤道方向の密 度超過ではないと我々は考える。これらの流出流は元来球対称であったAGB 星 周層内部を抉り、複雑な痕跡を作り出す。引き続いて、その抉られた内部に post-AGB 星からの高温で希薄な星風が現在みられる PN を作り出す。その形 状や構造はジェットの特性がどう時間変化するかに依存する。 |

|

PN 非対称性の原因 PNe の形は多様であるが、前身のAGB 星の星周層は球対称に近い Bowers, Jonston, Spencer 1983, Sahai, Bieging 1993. generalized interacting stellar wind (GISW) モデル Kwok 1982, Balick (1987) では、高速(> 1000 km/s) の電離星風が赤道方向で高密度な AGB 星周層にぶつかり、PNs の様々な形態を産み出すとした。このモデル で未解決な問題は、 (1) AGB 星周層非対称性の起源。 (2) 点対称性の存在。 である。星の回転、非動径振動、磁場、連星など様々な説が提案されているが 決め手に欠く。 |

若い PNs がキー? 原因はまだ不明だが、とにかく非対称性は短時間に生じるらしい。また、 晩期 AGB、PPN の時期に高速双極風、Sahai et al. 1991 に表あり、が検出 されている。そこで、 若い PNs 30 個の Hα/HST 撮像を計画した。 1/3 が終わった時点での報告を行う。 |

|

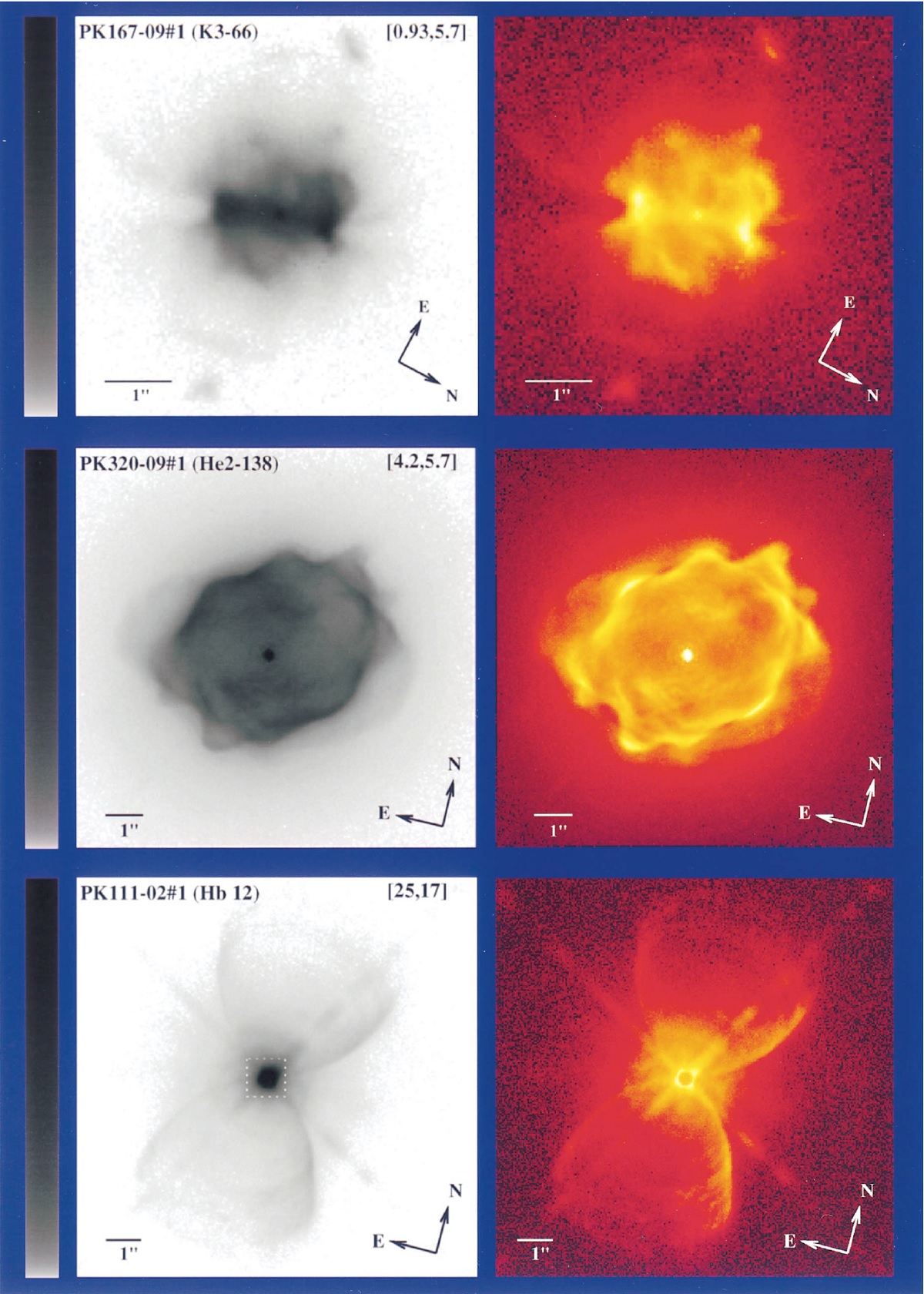

VLE 天体 Sanduleak, Stephenson (1972, 1973) の対物プリズム輝線天体サーベイで 発見された "very low excitation (VLE)" 天体から選んだ。それらは、低励 起バルマー線と [OII] λ3727 が [OIII] λλ5007, 4959 より強いか同程度である。Sanduleak, Stephenson はまた、バルマー減少が 非常に急で [OIII] λ5007 がない天体をクラス X と呼んだ。我々は、 Acker et al 1992 の PN カタログとのマッチから、 VLE と X 天体の殆どが PNs であることを確かめた。 Hα/[OIII] Hα/[OIII] 比は若い PNs では大きい。その理由は、 (1) Te = 25,000 - 40,000 K と低いため、[OIII] には励起度が不足。 (2) 減光が強く青い [OIII] が弱まる。 それ以外にも Zhang, Kwok 1993 は IRE が若い PN で高いと述べている。 |

選択基準 Acker et al. 1992 カタログから以下の基準でサンプルを選んだ。 (1) Hα/[OIII] > 1.5 (2) 可視または電波の直径 ≥ 1" (3) Hα 輝度 ≥ 6 10-13 ergs s-1 cm-2 arcsec-2. こうして選ばれたサンプルはコンパクト < 2" - 3" で IRE > 3 の 者が多い。 高質量 PN は弾かれる この基準は NNGC 7027 のように若いが高温中心星をもつ PN をはじくこと になる。高質量星から進化した PN は進化が速く、急速に高温化する。 |

|

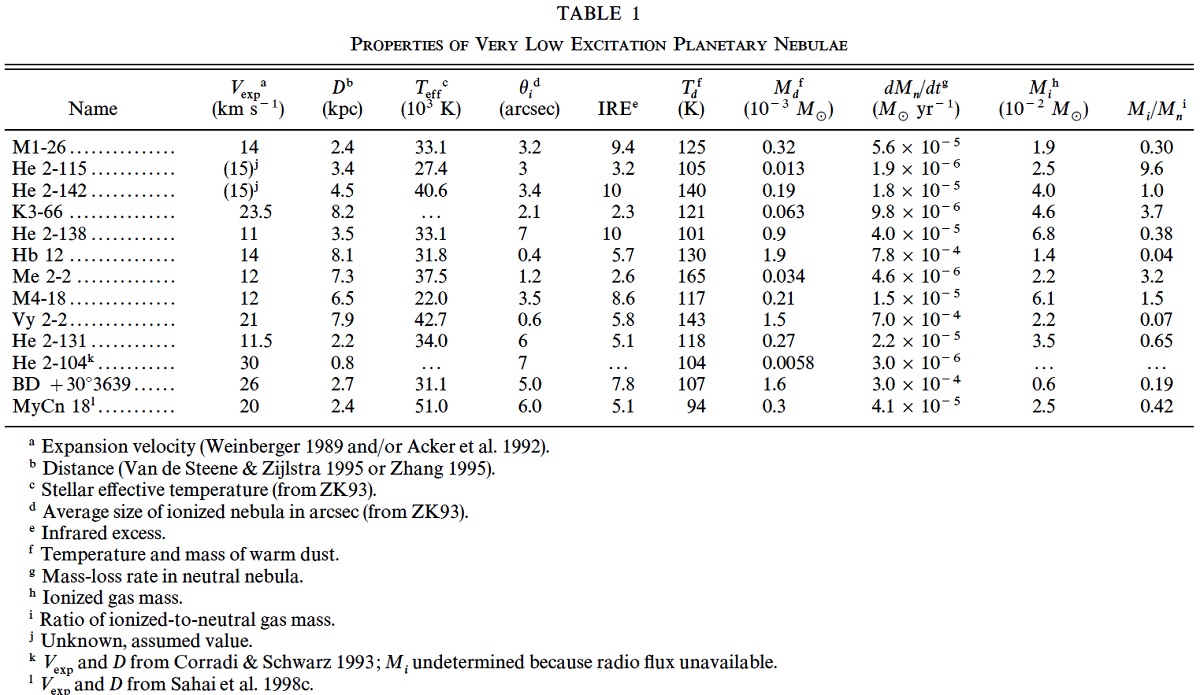

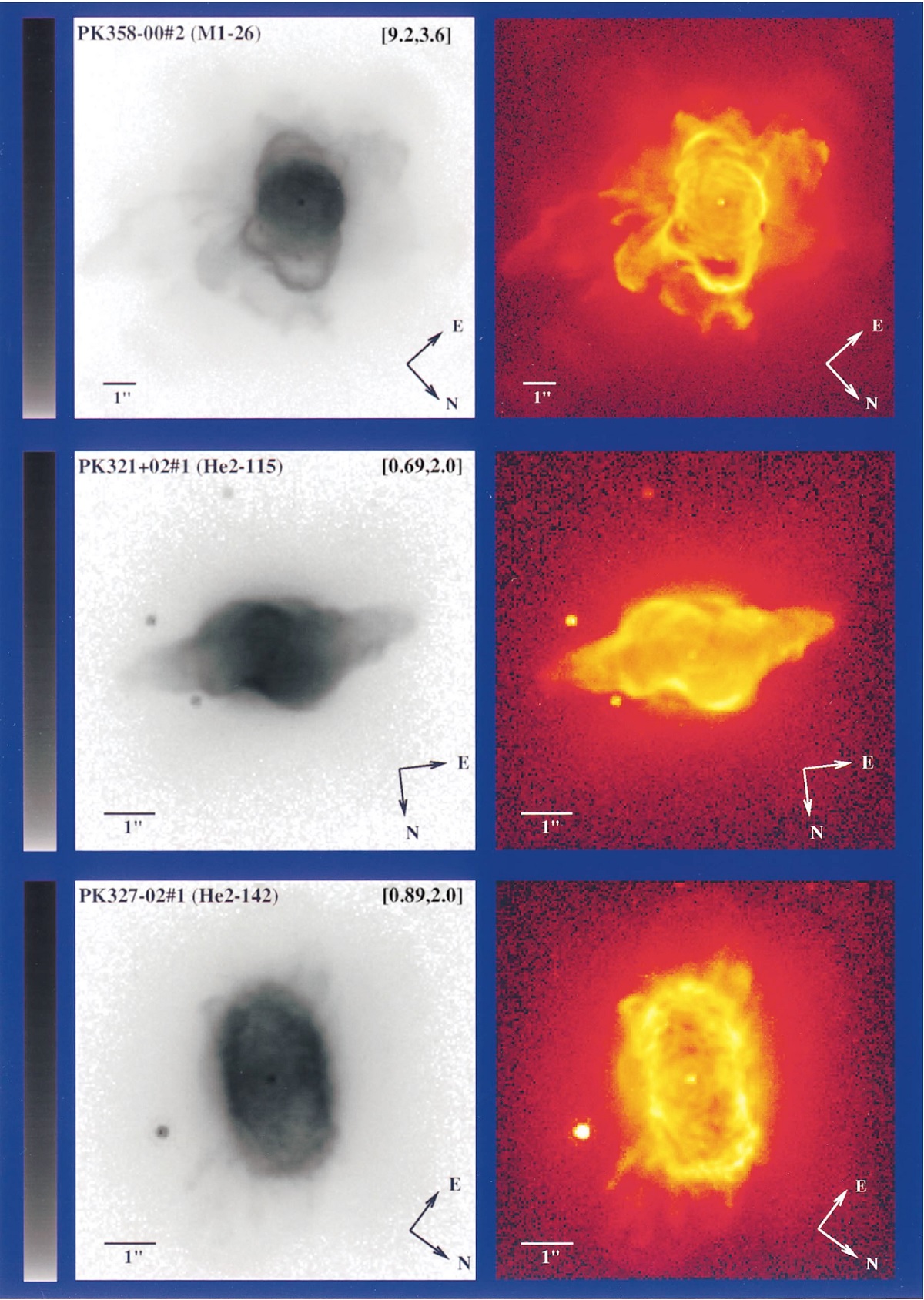

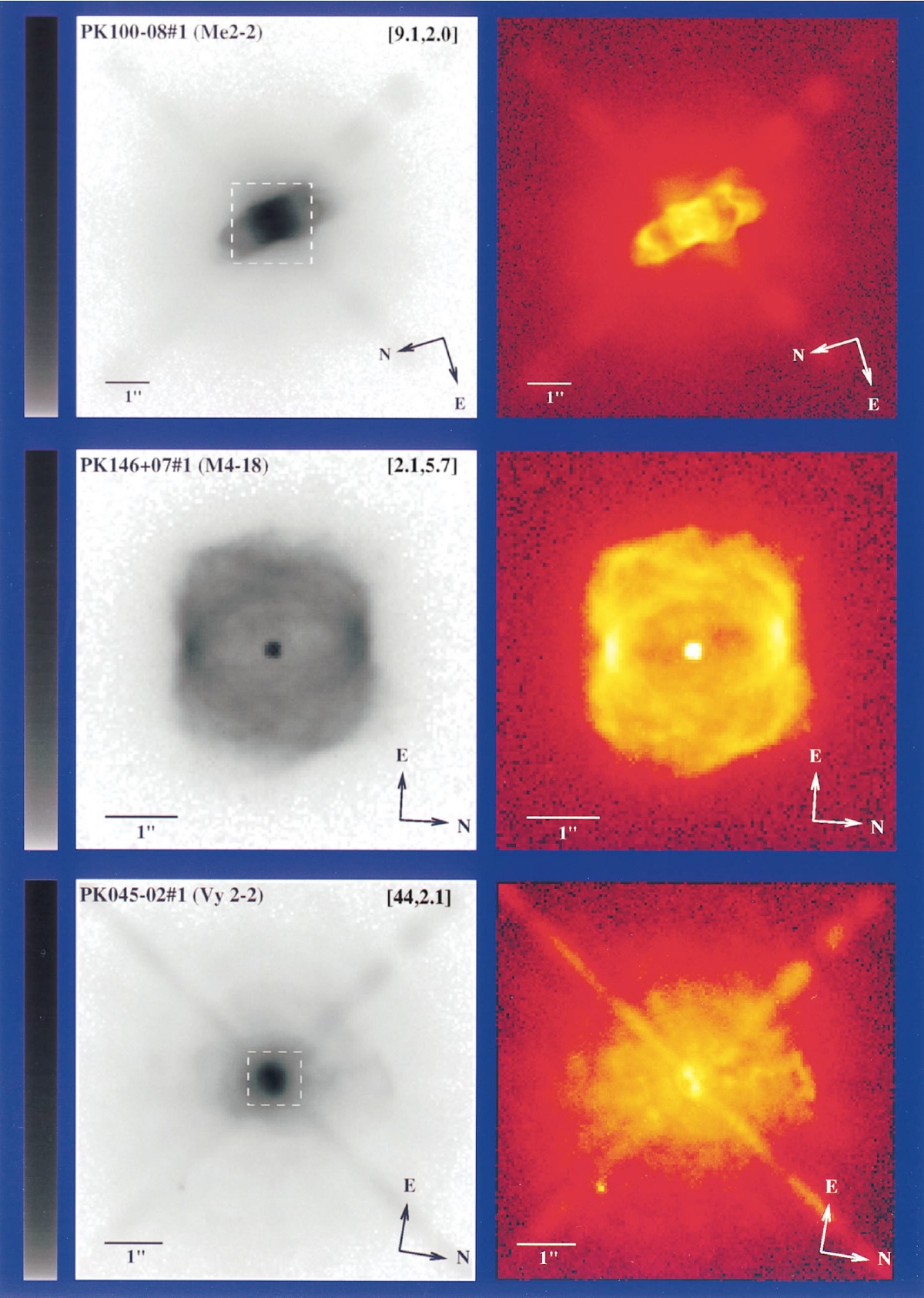

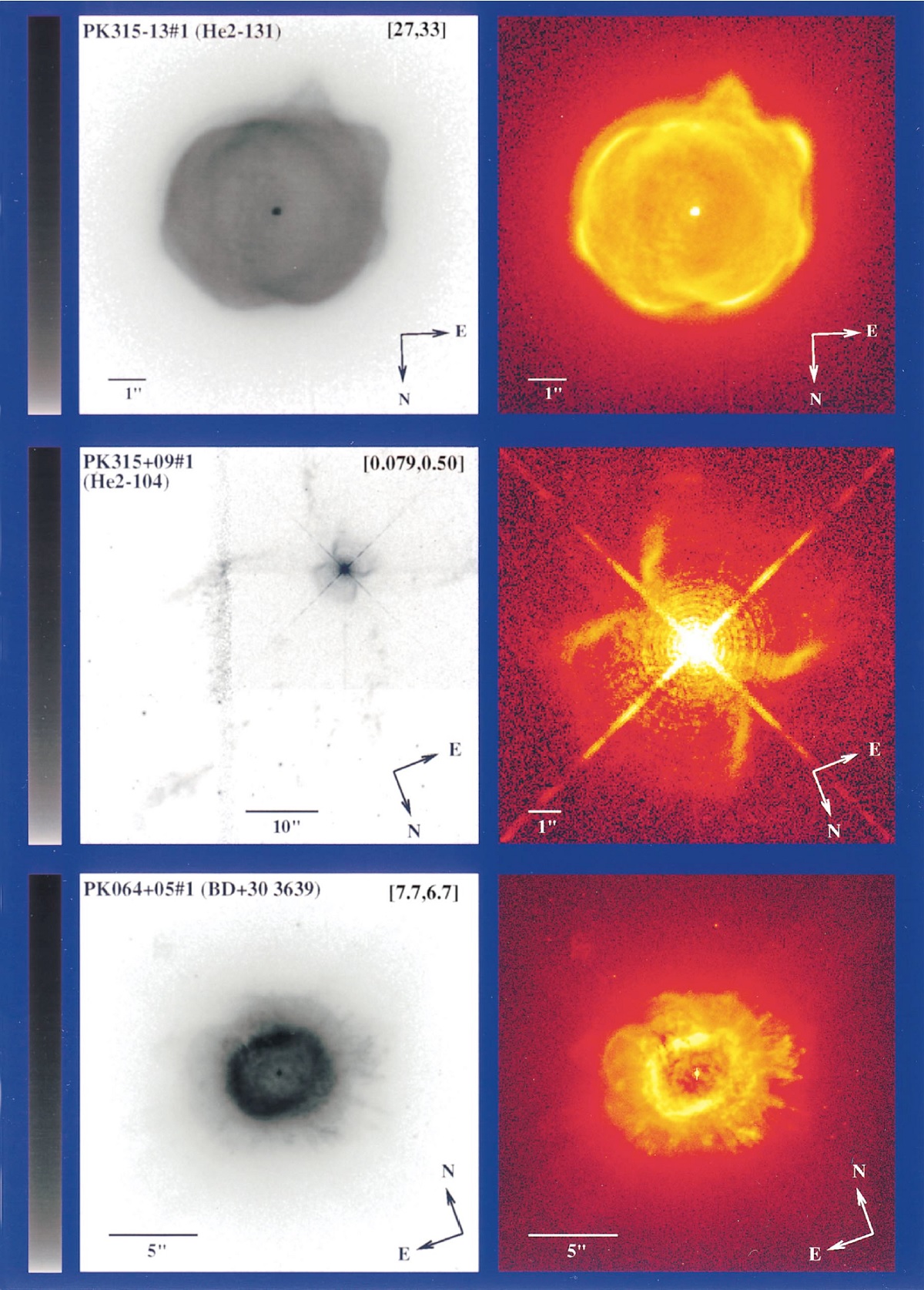

露出 短露出と長露出を行いサチュレイションを防いだ。大体 60 sec - 1000 sec である。図1左に Hα 画像を示す。中心星の温度と光度から、 連続光散乱成分が画像に及ぼす影響は無視できると分かった。左側は構造強調 処理を行った画像である。赤=非常に淡い成分。明るくなると橙から黄色に 変わる。 |

形状 どの画像も丸くない。構造は千差万別で同じものはない。中心の黄色いコン パクト域は中心星であるが、PK 111-02, PK 100-08 1, PK 045-02 1 には見えない。 |

|

PK 358-00 2 明るく丸いシェルの周りを無数の輪や弧が取り巻いている。中心星の左側 =SW 側では特にそうである。特に興味深いのは、星雲の上側と下側の境界で、 外側に向けて口を開いている。 PK 321+02 1(He 2-115) 長く伸びた双極星雲と中心星と点対称な二つの盛り上がり構造が見える。 小さくてほぼ菱形の構造が中心星を囲む。 |

PK 327-02 (He 2-142) 主星雲は双極型。主星雲から動径方向に伸びる糸状構造が主星雲長軸とは 異なる向きの周りに群がる。これらの糸状構造は多分、高速で吹き出る物質 の流れであろう。複数の指は一本のジェットが時間と共に向きを変えて吹き 出た結果かも知れないし、複数のジェットが同時に異なる向きに発射された のかも知れない。 |

|

PK 167-09 1 (K 3-66) 淡く広がる星雲を両端がアサガオ状に開く暗い帯が二分し、暗帯の中央に 端の明るい棒状星雲が位置する。暗帯は円盤を横向きに見ていることを示唆 する。中心星を通る軸上、対称な位置に星雲から離れて二つの明るいコブが 見える。その軸の方向と棒構造とは直交しない。コブは多分高速双極流が 周囲の(見えない)AGB 星周層との衝突で停止した箇所での衝撃励起領域で あろう。 |

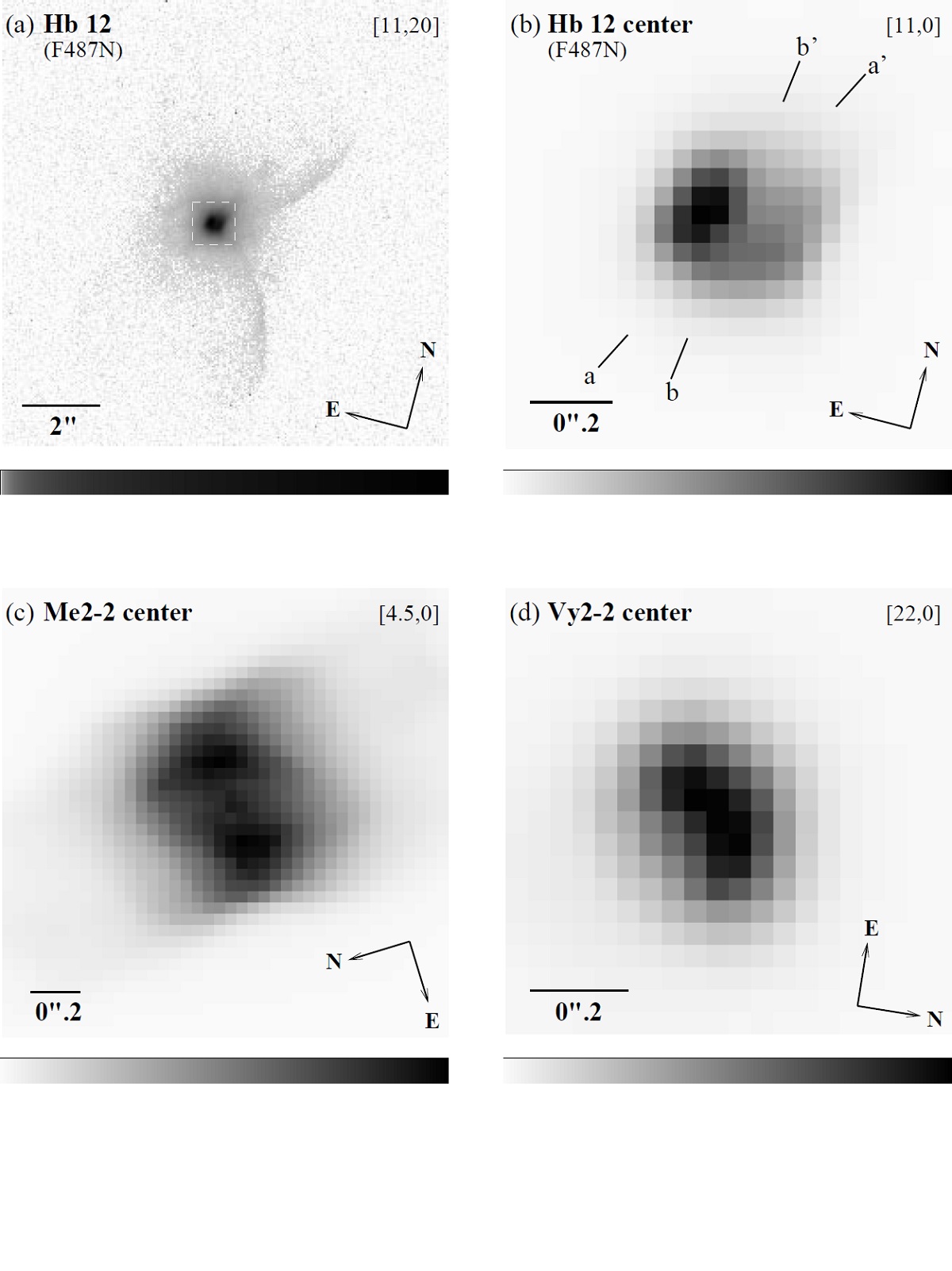

PK 320-09 1 (He 2-138) 全体として楕円形で複数の泡構造が境界を区切る。泡の配置は中心星に対し 点対称をなしている。 PK 111-02 1 (Hb 12) 綺麗な砂時計型で、その壁面に VLE MyCn 18 で以前に発見されたのと同様な 弧状 "etching" (透かし彫り)が見える。Hα 像の中心が窪んで見えるのは 飽和による効果である。ただ、図2a のHβ 像は飽和していないが、同様の 構造が見える。図2b の中心部は双極構造を示すが、その向きは砂時計の軸とは 一致しない。 |

|

PK 100-08 1 (Me 2-2) 双極型で、軸に沿って突起状の泡構造が複数存在する。広がった星雲は その天辺と底の端に沿ってピンチインされ、明るい腰部を形成する。 これはおそらく横向きの円盤または円環の存在を示すものである。明るい中心 領域は複雑だが組織だった構造を示し、He 2-115 にあるのと同様の盛り上がり を見せる。図2c に示す中心部は点対称で、中心に僅かな極大が見えるのは 深く埋もれた中心星かも知れない。 (どこを記述しているのか掴めない。 ) |

PK 146+07 1 (M 4-18) 双極型で、天球面に対し約 40° に傾いた赤道方向に濃い円環を伴う。 さらに、円環軸に対し天球面上で ±45° 傾いた主軸の縁が輝く楕円 構造が見える。円環軸は Dayal 1997 が観測した MIR 双極軸とほぼ揃っていて、 MIR 放射が高密度域より高温領域でピークになることを示唆する。 PK 045-02 1 (Vy 2-2) 我々のサンプルで最も小さい。図2dに示すように、中心に明るい双極構造が あり、双極軸と直交する方向に淡い星雲が伸びる。 (そうは見えないけど。 ) |

|

PK 315-13 1 (He 2-131) 全体として楕円形で複数の泡構造が境界を区切る。He 2-138 と似る。 サンプル中では球対称性が最も高い。 |

PK 315+09 1 (He 2-104) 南のカニ星雲として知られる。大きくて淡い砂時計の中に小さく明るい 砂時計がある。中心の NW 側にある淡いコブは 250 km/s で離れて行って いることが分かっている。 |

|

以前のより大きい天体の観測 我々の早期型 PNs の基準に合う、もっと明るい天体が HST で観測されてい る。それらは BD +30°3639 (Harrington et al 1997) と MyCn 18 (Sahai et al 1998c) である。どちらも複雑な構造を示す。HST アーカイブ から採った BD +30°3639 の Hα 画像はリング構造を示し、 ずんぐりした円筒状のシェルがその軸を視線方向と僅かに傾いて配置されて いるように見える。動径方向に伸びる複数の流線と中心から 10" NW の淡い コブは高速流を示唆する。 MyCn 18 は砂時計型で視線方向に約 60° 傾いている。その立体構造は He 2-104 と似ている。 |

星雲限界 星雲は電離限界型か、それとも密度限界型なのか?これは、 Zanstra 法を 適用してよいかどうかに影響する。また光度の決定にも関係する。Sahai et al. 1999 は MyCn 18 のモデル化を行い、この星雲が密度限界型であることを 示した。ただし、濃い腰部は電離限界型である。同様の構造を示す、 He 2-115, He 2-142, K 3-66, Hb 12, Me 2-2, M 4-18, Vy 2-2 も低緯度部は電離限界、 高緯度は密度限界なのであろう。 |

| Jura 1986 はダスト放射率 ∝ λ-p p=1 を仮定して、κ(60 μm) = 150 cm2g-1 を得た。 IRAS SED は 100-150 K 成分 + ≥500 K でフィット可能である。 第2成分の質量は第1成分の 10-3 以下となる。Dayal et al. 1997 による IC 5117 の MIR 観測は 20 μm 放射が電離域の 1.7 倍広がっ ていることを明らかにした。 | 中性領域の膨張速度は分からないので、[NII], Hα の膨張速度で代用し、サイズ/膨張速度で膨張時間を出す。 それとダストマスからマスロス率が出る。10-6-10-4 Mo/yr という AGB 星の典型値が得られた。 |

|

GISW モデルの問題点 Balick (1987) による GISW モデルでは、 100 - 200 km/s の球対称高速流がゆっくり膨張 する星周層内部に発生し、星周層物質を薄いシェルにと掃き寄せる。星周層 が赤道面沿いで濃い密度分布を持つと、極方向が食い破られて双極構造が出現 する。このモデルでは、赤道面に鏡面対称、軸の周りに円筒対称となるので、 若い PNs で多数発見された、複数の中心星に対し点対称の泡構造を説明できない。 高速双極流モデル 今回の若い PNs サンプルの画像を見ると、点対称構造が支配的であることが 分かる。我々はそれを説明する2段階機構を提案する。 (1)100 - 200 km/s の向きの揃ったジェット流が AGB 末期または post-AGB 初期に発生し、元来球対称であった星周層内部を削り取る。これがその後の 非対称形態の発達を準備する。 (2)その後さらに早くて希薄な星風が現在見られる様々な形態の PNs を 発達させた。 点対称性からの外れ (1)ジェットが双極対称性から外れる。極端な場合単極流。 (2)星周層の方に対称性からの外れが存在した。 |

赤道構造 赤道方向に高密度域が広がっていれば、上の傾向にはさらに変化が加わる。 しかし、濃い赤道構造があってもなくても複雑な非対称構造が見られることは、 赤道構造が第一要因ではないことを意味する。 AGB 期のタネ 我々のモデルでは高速流が重要で、現在 AGBs, PPNs でその存在が次々に 発見 Sahai et al 1991 されつつある。Sahai 1998 は NGC 2688 において、 星周層内部が削られつつある現場を発見した。Aaquist, Kwok 1996 はコンパ クト星雲と広がった星雲の間で形態分類の比率に差がないことから、PN 形態の タネは AGB 期に仕込まれていると考えた。我々の高速剥ぎとりモデルは正に そのタネを与えるものである。 |