| GLIMPSE I (|l| = 10 - 65, ), GLIMPSE II (|l| < 10) の 274 deg2 から選んだフラックスリミテッドの 18,949 天体を調べた。その多くは YSO と AGB 星である。場所による感度 変化、サチュレーション、込み混じりに気を付けて二つの分離基準を定めた。 天球上、色等級図、二色図上での分布を議論した。 | YSO と AGB は単純な色等級図を用いて分離可能で、YSO が 50 - 70 %, AGB が 30 - 50 % であることが判った。 PNe と galaxies は 2 - 3 % である。 GLIMPSE II の 1004 天体は 4.5, 8 μm で > 0.3 mag の変光を示す。 11,000 の YSO, 7000 の AGB と加えこれはこれまで最大の一様なセンサスである。 |

|

全銀河面での星形成活動の全貌が見える GLIMPSE, MIPSGAL はこれまで個々の星形成域の研究に使われてきた。しかし、 しかし、サーベイの力は銀河面の全体像を与えることができる。有名な星形成 間に星形成活動が広がっていえることが判明した。これにより連続する星形成 活動の全貌が見えるようになった。 他のサーベイとの比較

|

過去の 3 サーベイが YSO 探査に用いられた。 過去の 3 サーベイを用い YSO 探査が行われた。それらは主に大質量で明るい YSO が対象であった。Spitzer の高い感度は検出 YSO を中間質量 YSO, 及び 遠方の大質量 YSO へと広げた。 測光カタログ中信頼できるデータを報告する これからの研究で測光的に信頼できるカタログを作る。それには多数の YSO が 含まれ、星形成領域の銀河系内分布、銀河系全体での星形成率の決定を可能に するだろう。本論文は測光的に信頼できるデータをまとめた報告である。 |

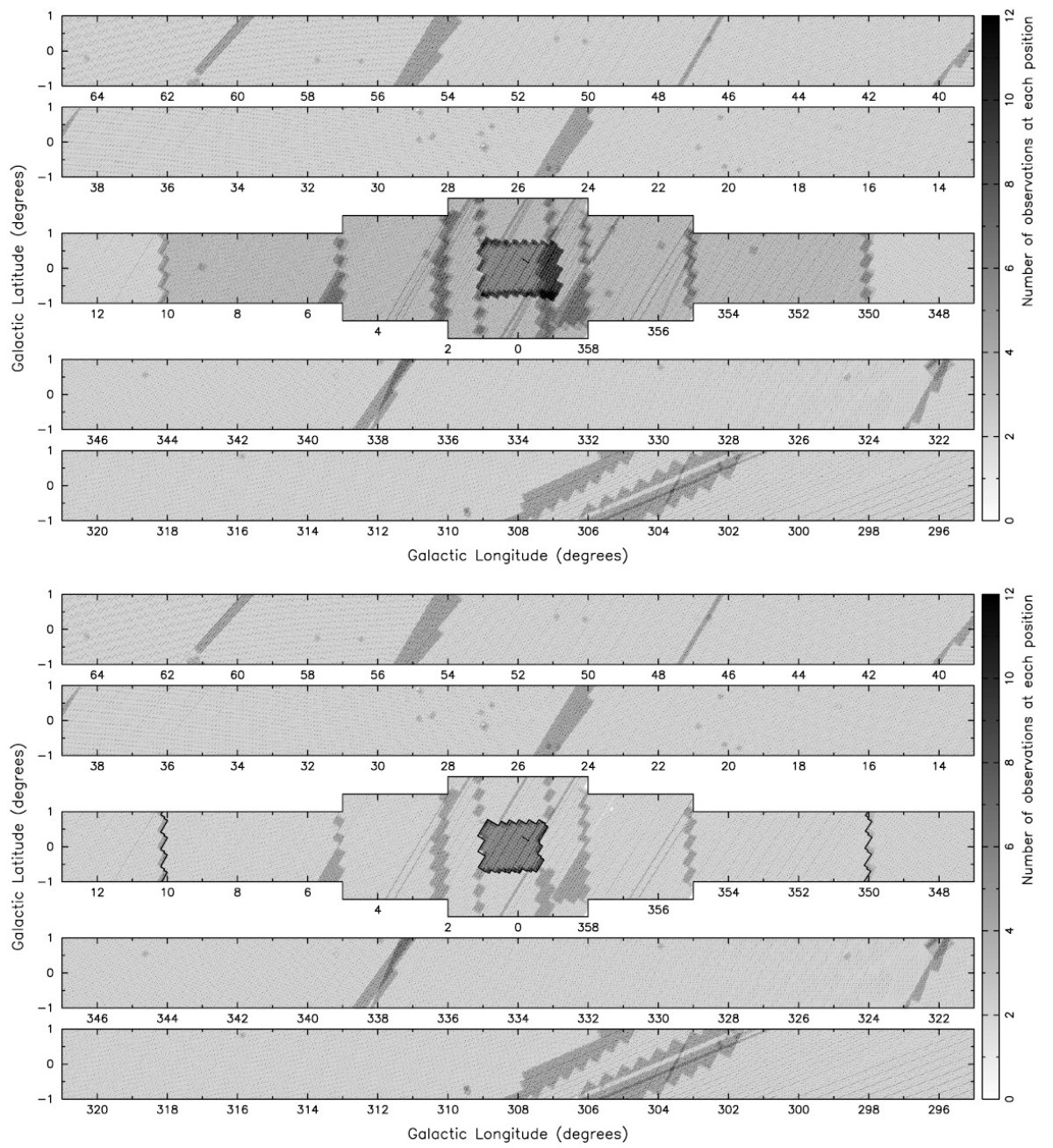

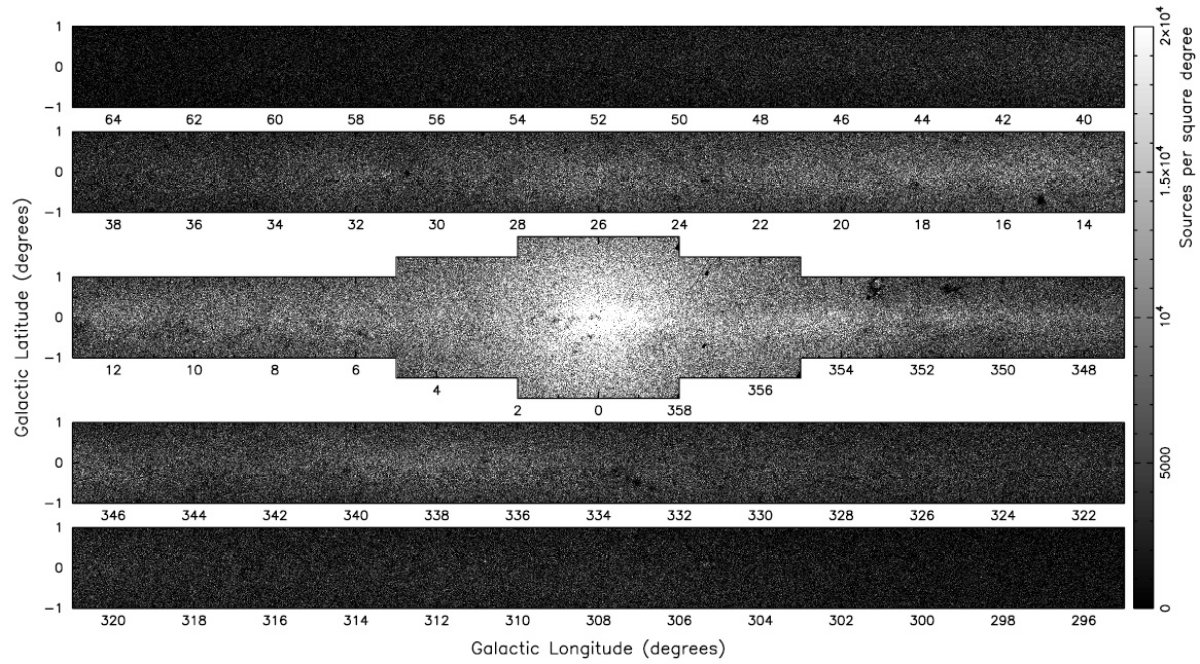

2.1.IRAC 観測IRAC 1.2 秒有効露出で行った。GLIMPSE I は1回の観測で各観測は 2回露出からなる。 GLIMPSE II は 半年置いた2回の観測から成る。GCデータは1回であるが、5露出からなる。 処理データは、測光的に信頼度が高い Point Source Catalog、 データの完全度が高い Point Source Archives、0.6"/pikel, 1.2"/pixel の画像 より成る。Point Source Catalog 本論文では Point Source Catalog を用いる。Archives は1バンド検出でも載るが、 Catalog では隣接 2 バンドでの検出が必要である。 2.2.IRAC 観測 の完全性この論文の天体選択には 4.5 と 8.0 μm のみが用いられた。で、ここでもその バンドの完全性を調べる。2.2.1.サチュレーションサチュレーションフラックス露出時間が一定なのでサチュレーションフラックスも一定であり、 Fsat(mJy) = [3621 - B(MJy/sr)]/11.09 (4.5μm) Fsat(mJy) = [5878 - B(MJy/sr)]/4.79 (8.0μm) |

B は背景レベルである。現実では 450 mJy (4.5μm), 1590mJy(8μm) が

サチュレーションフラックスであった。

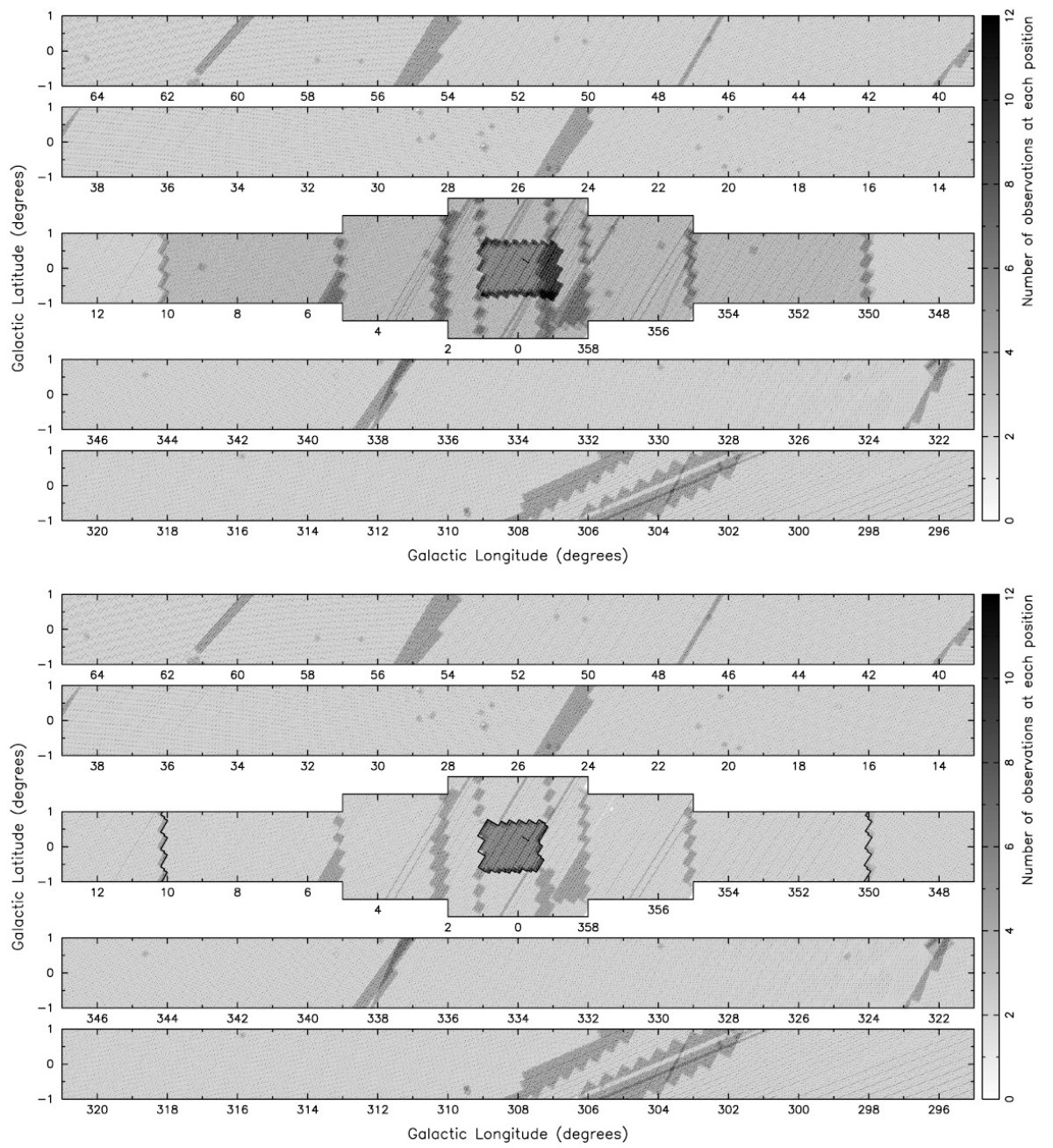

4.5 μm サチュレーション 4.5 μm では拡散光が黄道光を除き 25 MJy を越えることは滅多にない。従って サチュレーションフラックスの変動は 1 % 以下である。例外は銀河中心と M 17 オメガ星雲で 100 MJy を越える。 8 μm サチュレーション 8 μm で拡散光が 1000 MJy を超す場合(全体の 0.015 %)でも 1 Jy 天体の検出 が可能である。しかし、実際には 1 Jy より明るい天体は 135 星しかなかった。両者が ぶつかる確率は低い。ただし、 M17 ではレベルが高く、点源のサチュレーションリミットは ここではかなり下がる。 2.2.2.感度観測回数が増すと重ね合わせで感度が上がる。実際には回数の境界で検出個数が段階的に 跳ね上がる現象は見られなかった。実際に、特に 8 μm の 10 mJy より弱い天体で、 感度を決めたのは拡散光のレベルであった。下の図2にその関係を示した。赤い天体の位置分布が拡散光レベルに影響されないよう、3.2.章では 4.5 μm で 0.5 mJy ([4.5]=13.89), 8 μm で 10 mJy([8]=9.52) の下限値を課した。 |

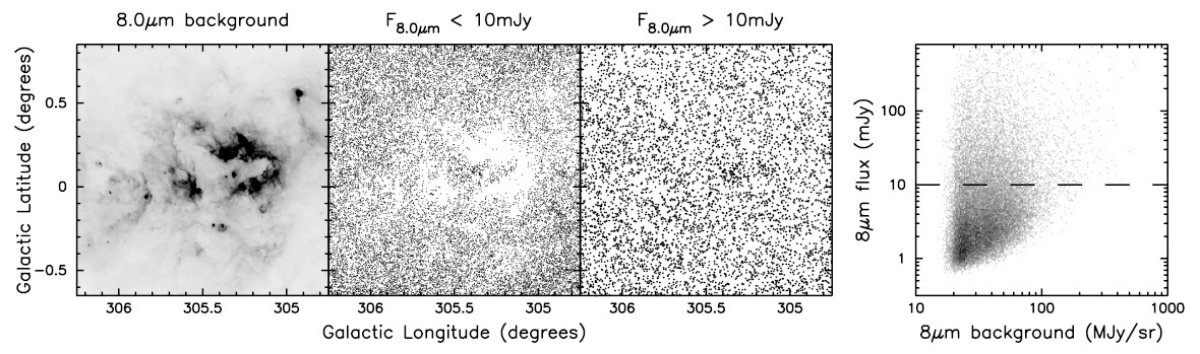

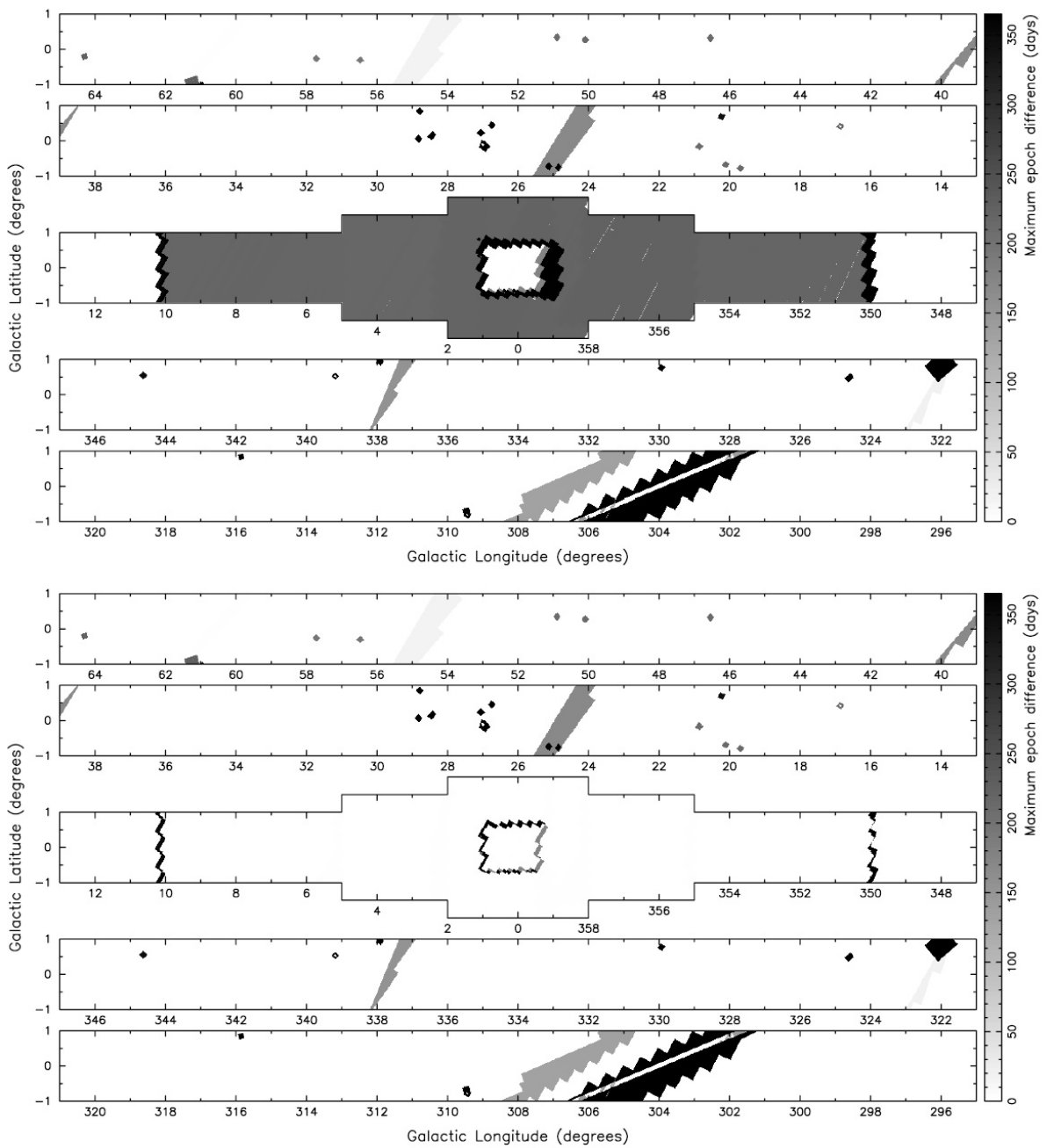

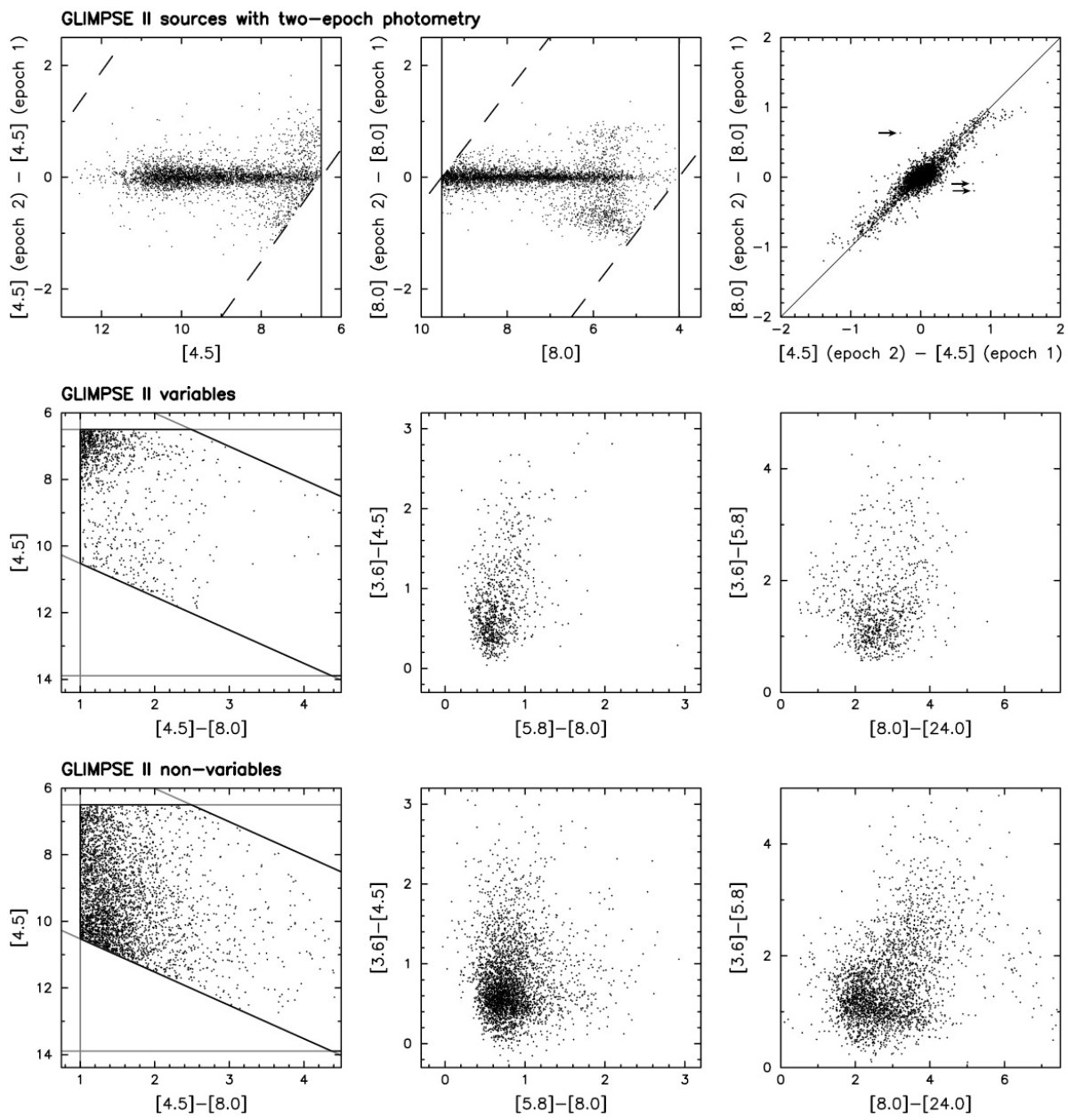

2.2.3.変光二つの観測の結合要件同じバンドで二回の観測で位置が一致した時、二つのフラックスの差が 4.5 σ total、ここで σtotal2 = σ12 + σ22, 以下の 場合には二つの観測は結合される。それ以上差があった時には、二つの独立な天体と して登録される。このため、数回の観測がある領域からは、大きな変光を示す天体が 撥ねられてしまう。 Catalog への登録 本論文では異なる BCD (Basic Calibrated Data) フレームの標準偏差が平均から 15 % 以下という制限を設けた。したがって、数回の観測が行われた領域からは 大きな変光天体はこの論文に含まれない。 観測時間の差 図3には BCD フレーム間の時間差の最大値を位置の関数として示した。GLIMPSE I は基本的に単数回観測であり、 15° の帯に分けて実施された。従って重なり 部分の時間差は l = 55°, 322° では 15 -20 日、l = 40°, 25°, 337°, 307° で 130 - 170 日である。 銀河系中心は 16 時間で全ての観測を終了したので単数回観測である。 GLIMPSE II は 215 - 225 日間隔の 2 回観測である。 |

変光のまとめ まとめると、GLIMPSE all-epoch Catalog の複数回観測領域からは大きな変光巾を 示す星が省かれている。それら複数観測域は (1)観測の重なり合い部分 (2)GLIMPSE II は2回が原則 (3)GLIMPSE I と GLIMPSE II の接合部 2.2.3.混じりあい(Confusion)GLIMPSE Quality Assurance document (脚注8) に述べてあるように 二つの星の間隔が 2.4" 以下になると測光が不確実となる。GLIMPSE Catalog には close spurce flag が立てられている。 1 = 3.0" 以内、2 = 2.5" 以内である。 0 は 3" 以内に別の星がないことを示す。本論文では flag = 0 の星のみを扱った。 その結果、星密度の高い領域では赤い星のリストが不完全になってしまった。2.2.4.使用した他のデータSED を求めるために使用したのは (1)2MASS 同定星は GLIMPSEI, II カタログに記載されている。(2)MIPS。GLIMPSE I には MIPSGAL I, GLIMPSE II には MIPSGAL II を使用。 研究時点ではMIPS Point Source Catalog は出ていなかったので、post-basic calibrated data (PBCD) モザイクを測光に用いた。 (3)MSX band E (21.3 μm) を MIPS 24μ がサチッた星に使った。 |

3.1.固有カラーが赤い星の定義[4.5 - 8] ≥ 1 で選ぶ[4.5 - 8] ≥ 1 で赤い星を選ぶ。なぜ、3.6 μ でなく 4.5 μm かと いうと、4.5 - 8 μm で減光が平坦だからである。Indebetouw et al 2005 によると、E(4.5-8)/AK = 0.000 ±0.040, Flaherty et al 2007 によると、E(4.5-8)/AK = 0.041 ±0.020 である。 F(4.5) > 0.5 mJy, F(8) > 10 mJy 論文の目的はある等級とカラーの範囲で完全カタログを作成することである。このために 拡散光レベルで検出が左右されない範囲として、 F(4.5) > 0.5 mJy, F(8) > 10 mJy とした。 3.1.赤い星の選択 Iコンタミ検出信頼度 99.5 % を使用した。fluc stealing を防ぐため close source flag = 0 に 限定した。また、 flux error < 15 % にした。 |

第1基準 変光星が落ちるのをなるべく少なくするため、 2.2.3 節で議論したように、 GLIMPSE II 第1期サーベイ領域では GLIMPSE II first-epoch Catalog を使用し、 残りの領域、つまり GLIMPSE I と Galactic center 領域では GLIMPSE I と GLIMPSE I and II all-epoch Catalog を用いた。第1選択基準はフラックスで 0.5 mJy ≤ F(4.5) ≤ 450 mJy i.e. 6.5 ≤ [4.5] ≤ 13.89 10 mJy ≤ F(8) ≤ 1590 mJy i.e. 4.01 ≤ [4.5] ≤ 9.52 精度に関しては csf = 0 dFi/Fi ≤ 15 % Mi ≥ 2 Fi_rms/Fi ≤ 15 % である。 |

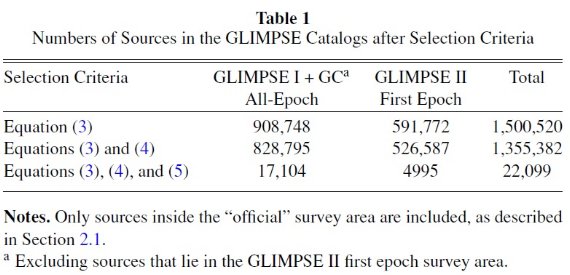

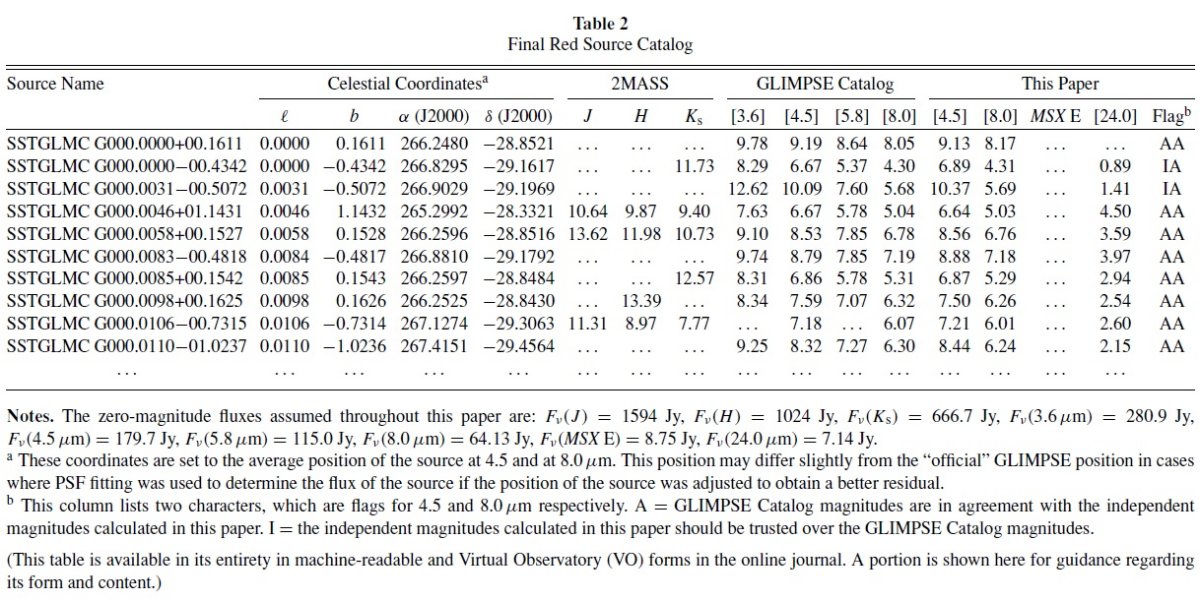

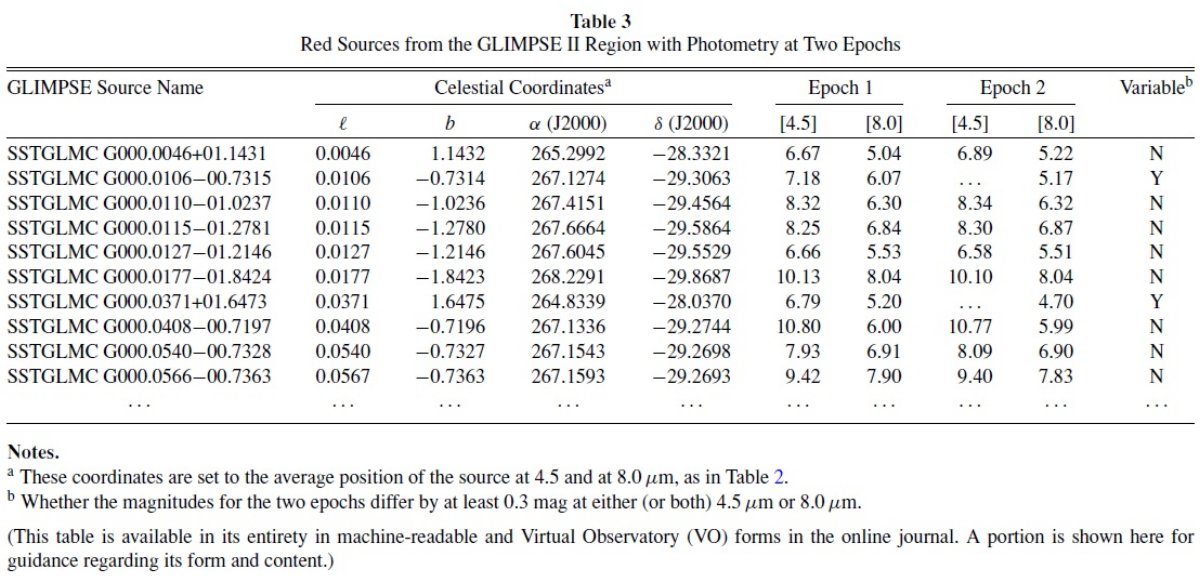

表1.フラックスと精度のみで選択された天体の数。カラー選択はまだ入っていない。 |

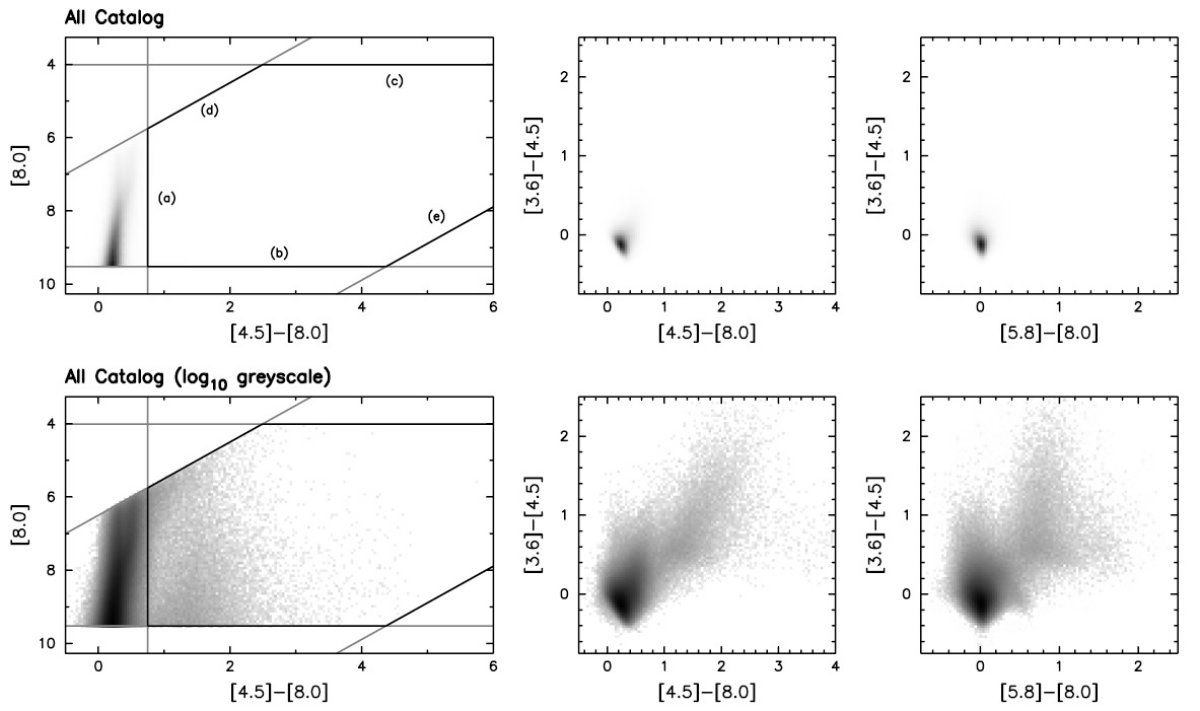

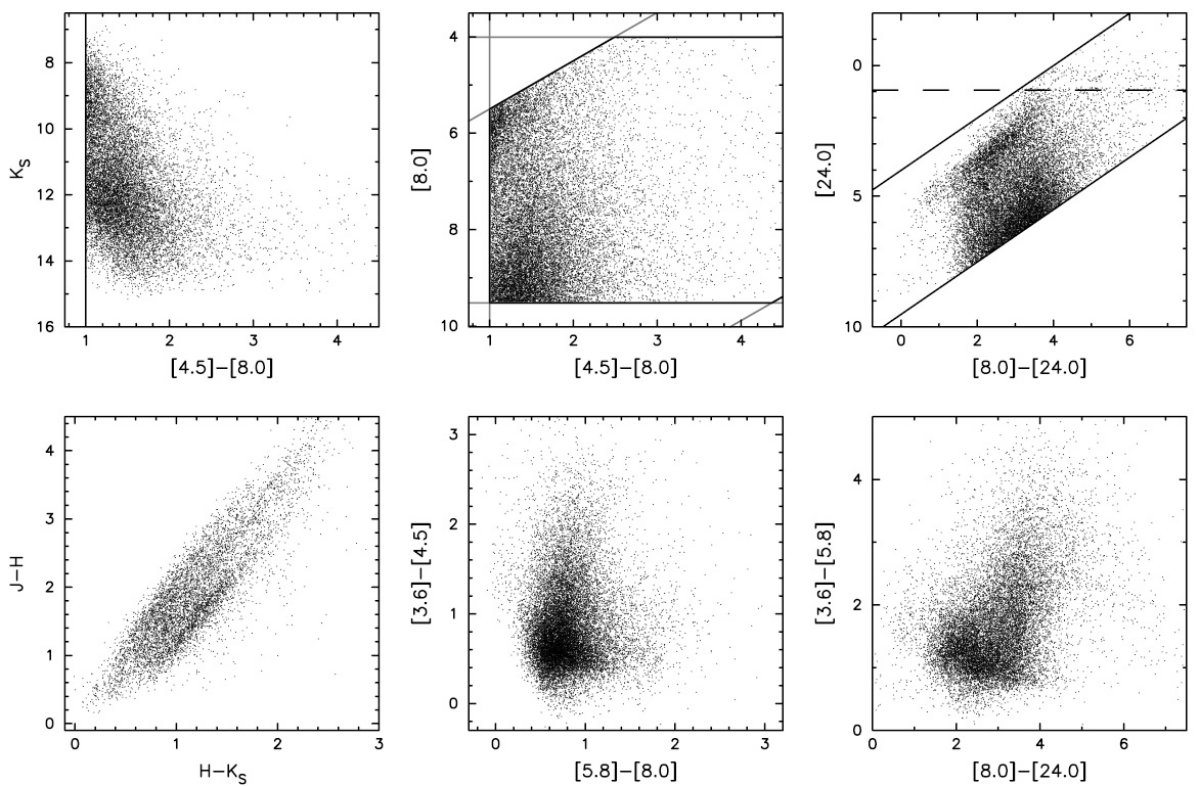

3.2.赤い天体の選択[4.5 - 8] ≥ 1.0図5には前節のフラックスと精度基準で選んだ天体の、 [8] - [4.5 - 8] 色等級図を示す。大部分の天体が [4.5 - 8] = 0 の付近に集中している。これは CO 基準振動の吸収により F(4.5) が減少した結果と思われる。 図5には二色図 [3.6-4.5] - [4.5-8] と [3.6-4.5] - [5.8-8] 図を示した。 大部分の星が [3.6-4.5] ≈ -0.1, [4.5-8] ≈ +0.2, と [4.5-8] = 0 付近に集中する。これも 4.5 μ に吸収帯が存在することで 説明できる。 |

|

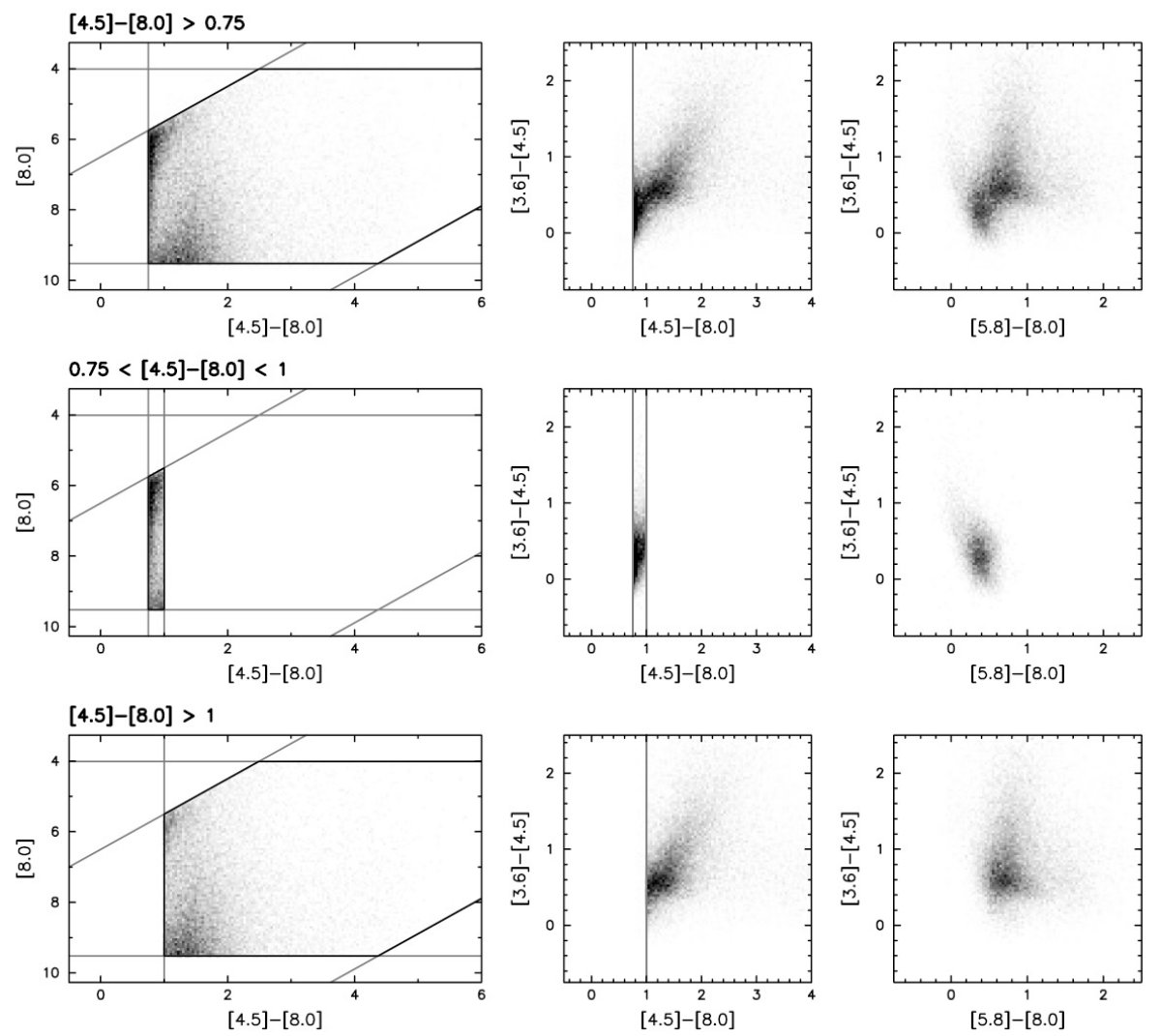

[4.5 - 8] > 0.75 か [4.5 - 8] > 1 か? 図6には、図5と同じだが、上:0.75 < [4.5-8] のカラー制限を加えた天体の [8] - [4.5 - 8] 色等級図と、 [3.6-4.5] - [4.5-8] と [3.6-4.5] - [5.8-8] 二色図を 示す。色等級図には二つのグループが見える。青い方は明るい星のテールである。 図6の中:0.75 < [4.5-8] < 1 と 下:1 ≤ [4.5-8] の図を見ると、二つが [3.6-4.5] - [5.8-8] 二色図上で 分離していることが判る。そこで、最終的には [4.5 - 8] > 1 を採用した。 これは、 Lada 1987 の α ≥ -1.2 天体に相当する。 |

クラス I とクラス II Greene et al 1994 の定義を適用すると、このレッド天体カタログには クラス I (α ≥ 0.3), 平坦スペクトル (-0.3 ≤ α < 0.3), クラス II 天体 (-1.6 ≤ α < -0.3) が含まれる。表1にはこうして 最終的に選ばれた星の数が 22,099 個であると載っている。 |

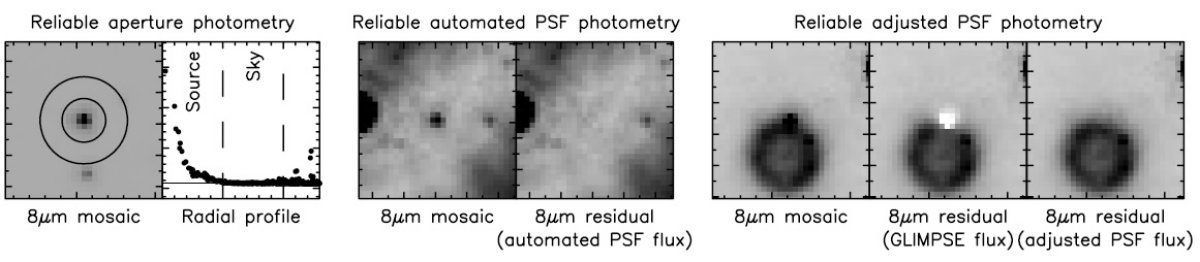

3.4.GLIMPSE 測光の正当性測光手順PAH の空間構造は細かいので偶然ピークに乗った星の F(8) が過大評価される可能性がある。 それを防ぐため次の手順を踏んだ。 (1)アパーチャ測光と PSF フィット測光の両方を行う。 (2)アパーチャ測光が信頼できるかどうか、モザイク画像から動径分布を眼視検査 して調べる。スカイレベルが正しいか、アパーチャ内部に他天体が入っていないか見る。 (3)アパーチャ測光が信頼出来ない場合、PSF 測光を行い、残差像が正常かどうか調べる。 (4)自動 PSF 測光の残差画像が悪い場合は手動で調節する。 (5)手動でもうまく行かない時は、「信頼度が低い」とみなす。 具体例を図7に示す 図7は上に述べた様々な場合を具体例で示している。 はねたら こうして、3,3節で選んだ赤い星 22,099 個から 3055 個が測光信頼性ではねられた。 さらに、58 個が新しい測光で赤くないとされ、59 個は明るさが足りないという理由で はねられた。最終的に 18,949 個が残った。 |

3.5.SEDの建設2MASS18,949 個のうち、Ks は 13,011 個、H は 9740 個、J は 6817 個 同定された。2MASS からは 信頼度で E, F, X ははねた。 MIPS 18,949 天体に関して、MIPSGAL 24 μm PBCD モザイク上で PSF 測光を行った。サチッた 場合には MSX 21.3 μm フラックスを使用した。MSX 画像を調べて不確実なソースははねた。 こうして、 16,480 天体に MIPS フラックスが、112 天体では MSX フラックスが、2181 天体 ではフラックスが決まらなかった。 F(24)/F(21.3) = 0.7 - 3 なので、MSX フラックスを そのまま使うと対応した差が生じる。 |

3.6.広がった天体YSOは、特に双極流を伴うと H2, CO バンドヘッドによる 4.5 μm 放射 のため、点源カタログからは除かれる場合が多い。しかし、GLIMPSE I から 300 の YSO が見つかった。さらに、 GLIMPSE で明るく広がった YSO は MIPSGAL や MSX では 点源として認識されている可能性が強い。3.7.信頼度と完全性完全性の評価GLIMPSE point source Archives からフラックス評価とカラー選択を同じように行って、 39,505 天体が選ばれた。そこからランダムに選んだ 400 天体を速攻した結果、 27.0 % はそこになにもないか、広がっているか、赤さが足りないか、暗すぎる、明るすぎる。 残り 73.0 % は、ブレンド、複雑な星雲光などで、信頼度の高い測光が不可能な天体を含む。 。したがって、 Archives を完全サンプルとみなすと、保守的な完全度の見積もりでは、 39,505 x 73 % = 28,839 天体が赤い天体の総数である。したがって、完全度として、 18,949/28,839 = 65.7 % が完全度である。 |

信頼度 カタログ天体は個々にチェックしてあるので、掲載天体の信頼度はほぼ 100 % とみなせる。 境界付近では測光誤差の影響で多少の出入りがある。 F(8) = 10 mJy について サンプルの一様性を保証するために設けた F(8) > 10 mJy の制限は厳しいので、 その後の測光精度チェックからはさらに 10 % しか排除されなかった。しかし、 10 mJy 以下 の天体になると精度の問題は深刻になる。例えば、GLIMPSE Catalog 中、[4.5-8] ≥ 0.75 の 40,000 天体は 8 μm で1回検出しかない。これ等の天体の SED は transition disk SED と似て、3.6, 4.5, 5.8 μm では星の光球スペクトル SED 的で、8 μm 超過が加わるように 見える。しかし、詳しく調べると、大部分で超過ではなく、天体自体が 8 μm モザイク画像 上に存在しなかった。それらの大部分は F(8) < 10 mJy であった。つまり、この限界フラックス の下では同じバンドで少なくとも 2 回の検出という基準は極めて重要である。 弱いソースハンターへの忠告 もし、F(8) < 10 mJy を GLIMPSE カタログから探すなら、特に SED がデブリや transition disk 的な天体を狙うなら、8 μm 超過天体の場合は 少なくとも 2 回の検出が無い時には信用してはいけない。 |

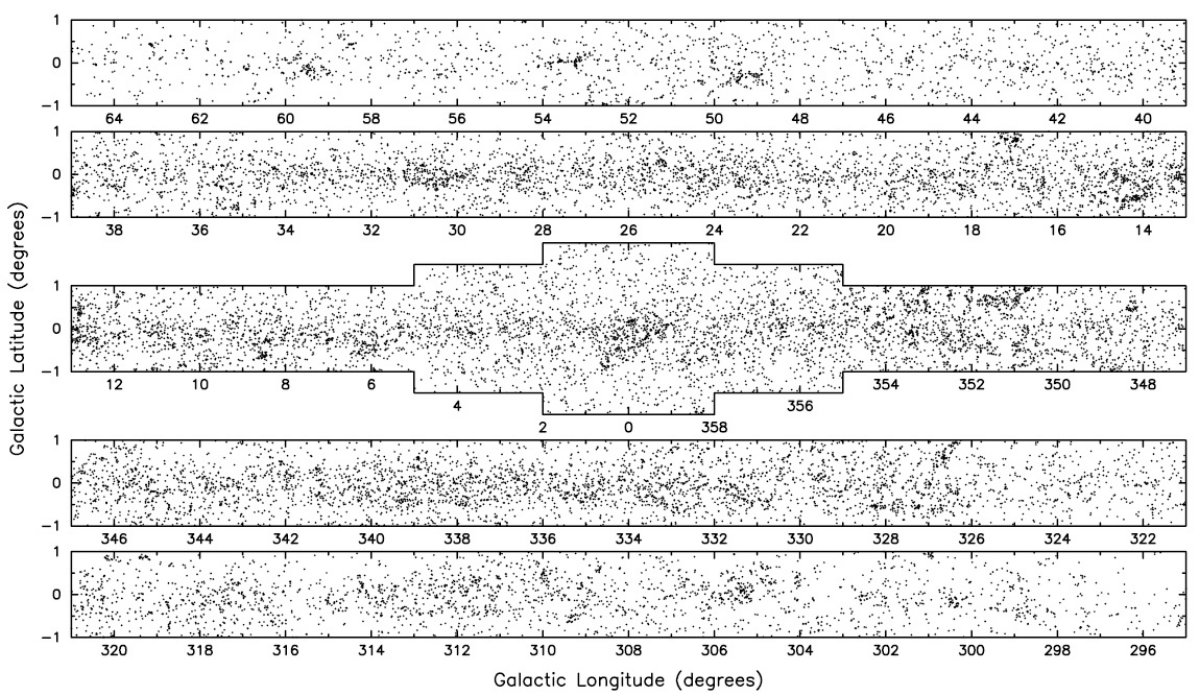

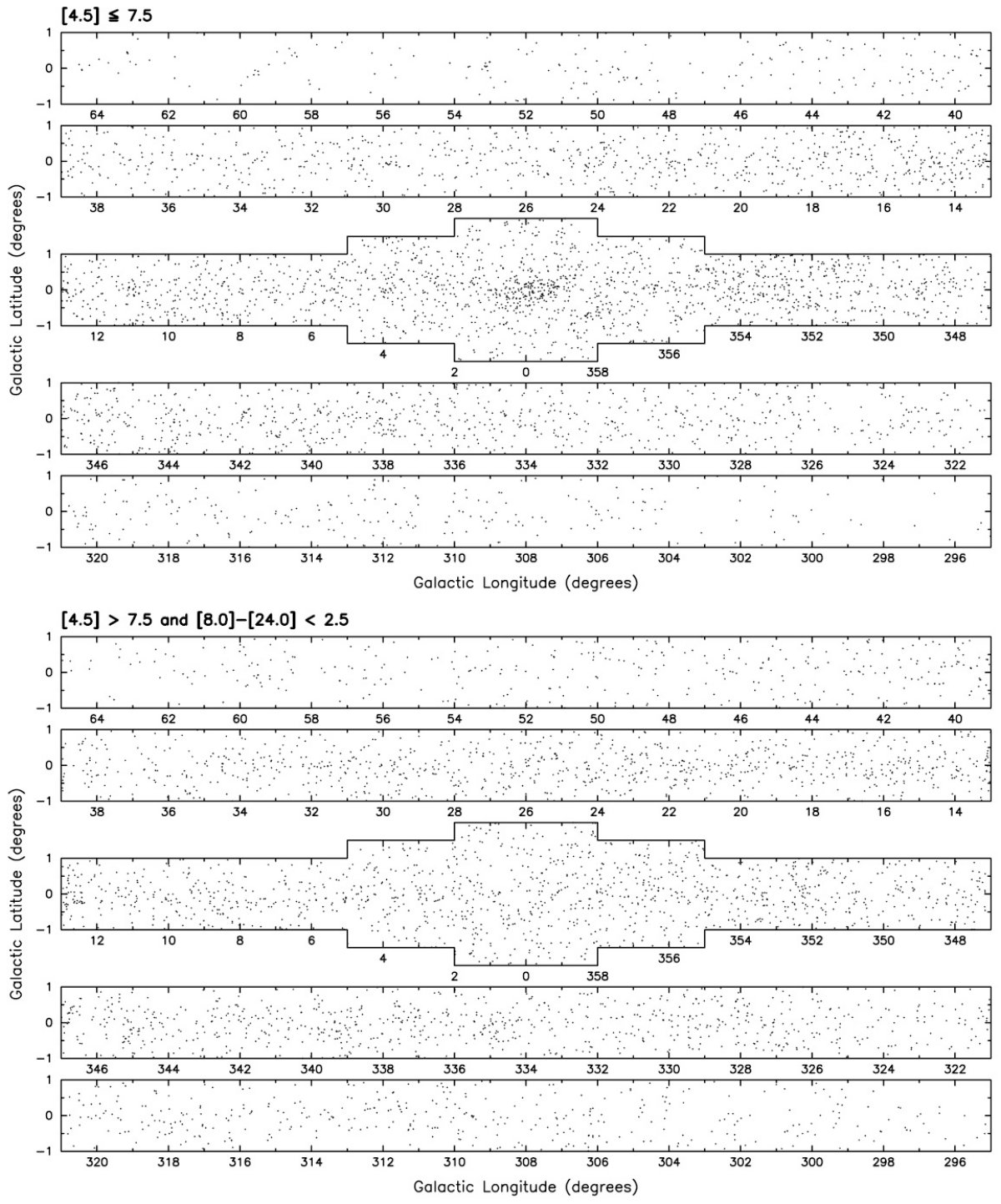

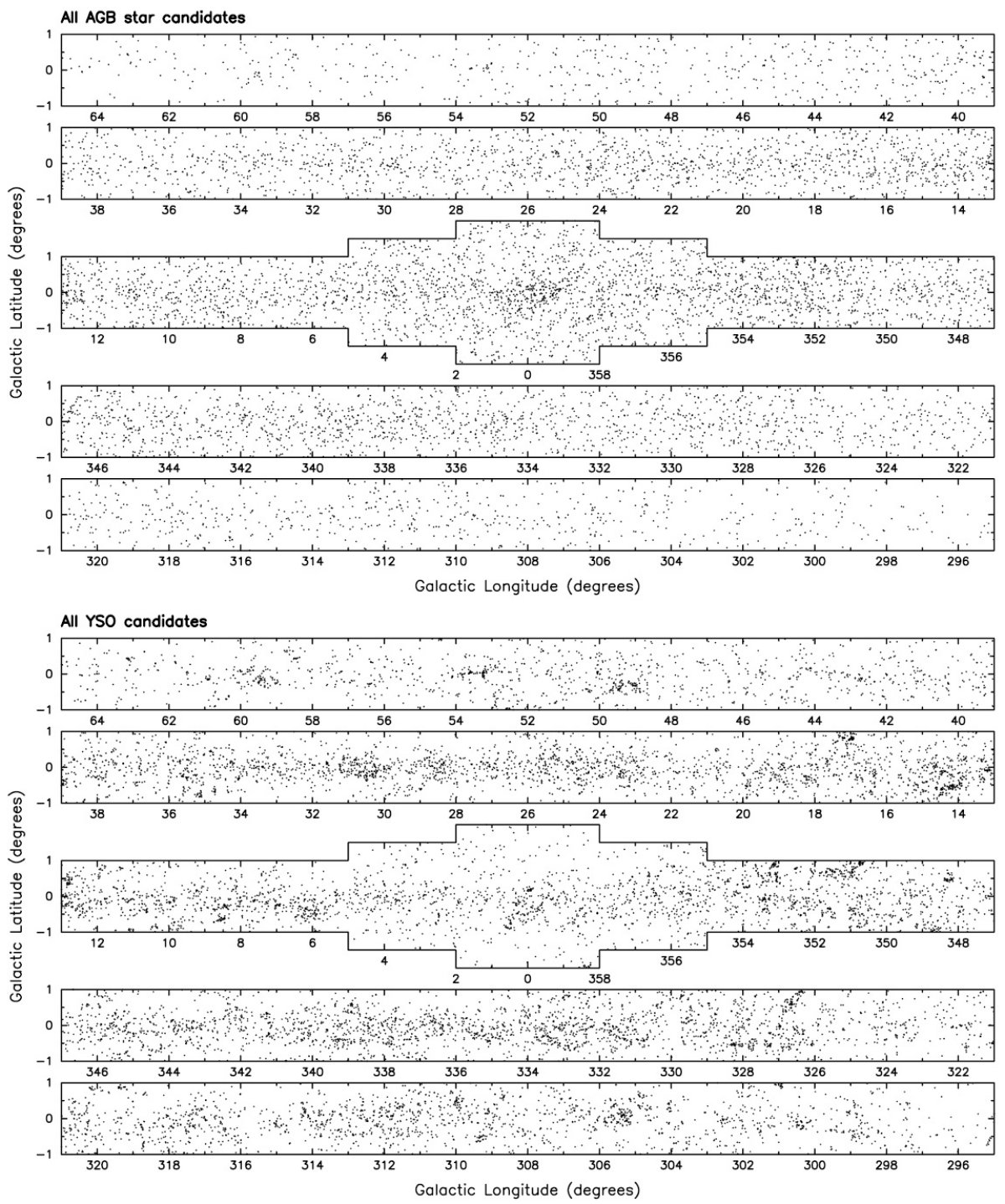

4.1.赤い天体の観測的特徴4.1.1.角分布図8に赤い天体カタログ最終版天体の分布を示す。図を見るとむらになった成分と滑らか な成分の二つが見える。むらむらは YSO であろうと考えられる。赤い天体の分布は |l| < 2° で顕著な増加を示さない。 |

4.1.2.カラーと等級分布図9に二色図と色等級図を示す。色等級図上で赤い天体は二つのグループに分離して見える。 一つは赤くて暗い:[8] > 8, 1 < [4.5-8] < 2. もう一つは青くて明るい: [8] < 6.5, [4.5-8] < 1.4. 後者は3.3節で除かれた種族の延長のように見える。 |

4.1.3.変光GLIMPSE II で2回信頼できる観測のあった星表1に示したように、GLIMPSE II 第1期カタログから初めに選択された赤い天体は 4987 個あった。その内 4472 個が最終版赤い天体カタログに残った。その内、4455 個 が GLIMPSE II 第2期観測に含まれた。 GLIMPSE II 第2期点源 Archives を同じ手順で 測定した。つまり、独立なモザイクフラックスを測り、輝度分布を調べ、信頼できる フラックスかどうかをチェックした。信頼度の高いフラックスが 4.5 μm で 3980 天体、8 μm で 4331 個得られた。それらを表3に示す。 変光星の色等級図と二色図 図10の上列には、GLIMPSE II 4.5 μm, 8 μm の第1期等級と第2期等級の差、 4.5 μm, 8 μm の差の相関が示されている。全体の 22.5 % 1004 天体がどちらかの バンドで 0.3 等以上の変光を示した。4.5 μm では暗くなったのが 308, 明るくなったのが 298, 測光が不確かなのが 398 星であった。 |

不確かな原因の多くは第2期で明るくなり

過ぎてサチュレーションリミットを越えてしまったからである。どちらの時期とバンドでも

測光が信頼できる天体の変光を図10右上で比較したところ、ほとんどの場合、等級差が

等しかった。 つまり、変光星の 2/3 は1期から2期にかけて増光し、そのまた半分は F(4.5) で サチッた。この非対称は明らかに選択効果である。つまり、減光する星は第1期ではサチって おり、その結果赤いカタログに載らなかったのであろう。 ( これはつまり、第1期と第2期観測の扱いが対称で 無かったからか?観測自体が同等でない?) 変光星と非変光星 図10の中列は変光星、下列は非変光星がプロットされた。変光星は図9で見た青くて明るい 種族に属しているようである。4.2.節で論じるが、これらは AGB 星であろう。 Marengo et al 2008 が示したように、SR 型は Mira 型と比べ IRAC 振幅が小さい。したがって、ここに 現れた変光天体は Mira 型星であろう。 |

|

既知 PNe との同定 Strasbourg-ESO カタログ(1143個)から 2 個、 Southern PNe カタログ(995個))から 5 個、 RMS サーベイ(76個))から 6 個 が同定された。図11にはそれらを示した。 |

PNe 上限数? [3.6-4.5] < 1.9 [4.5-8.0] > 2.2 [5.8-8.0] > 1.3 [8.0-24.0] <4.4 を PNe の可能な範囲とした。そこから 458 天体が得られた。ここには YSO なども混じっている。 |

4.2.2.銀河とAGNSpitzer Wide-Area Infrared Extragalactic Surbey (SWIRE) から 点光源に近く、 extended source flag = -1, 0, 1 で 4.5, 8 μm で検出されたもの を選び、図12にプロットした。 |

|

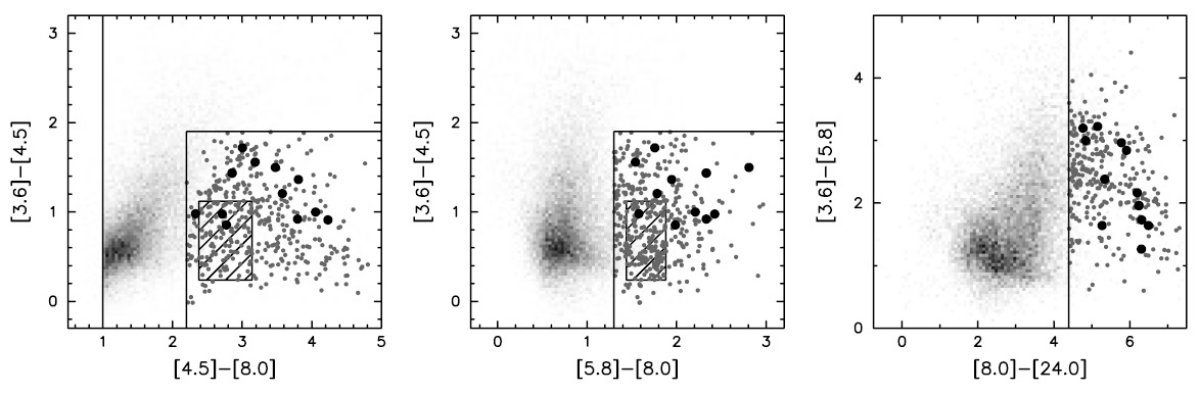

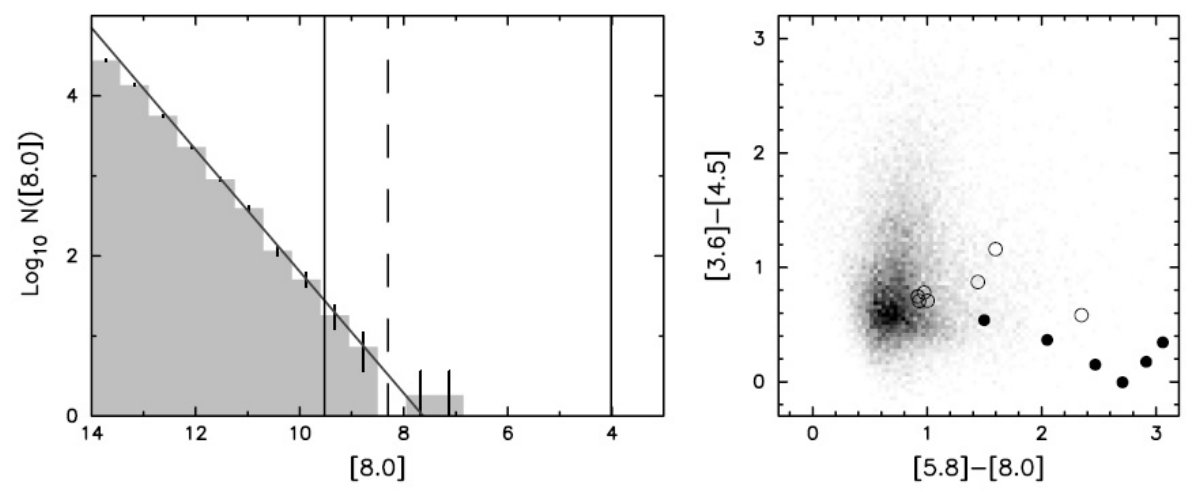

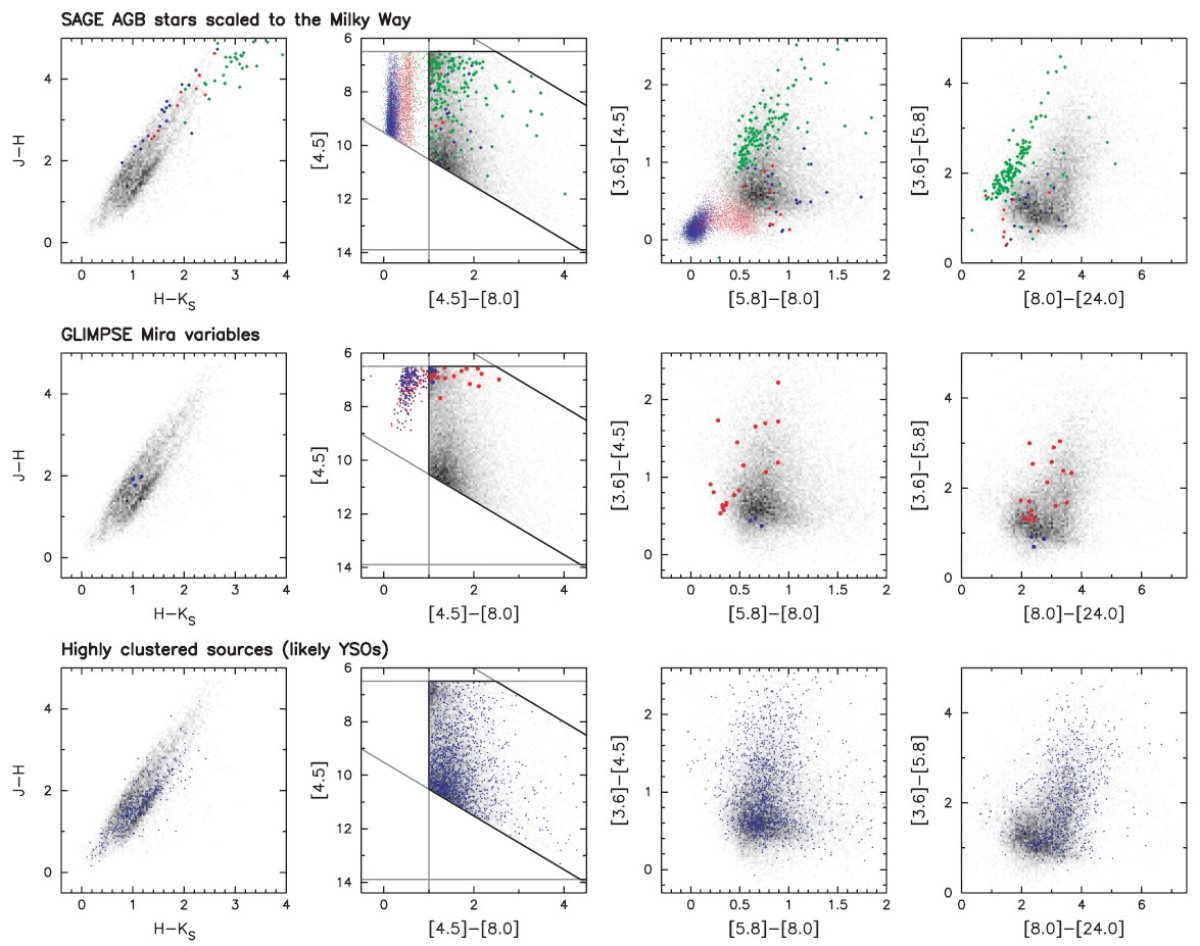

比較用既知星は SAGE LMC から Lindqvist et al 1992, Chengalur et al 1993, Sjouwerman et al 1998, Alksnis et al 2001 の既知 C-, O-リッチ星カタログと比較したが、 16個の O-リッチ AGB 星が同定されただけであった。そこで、 SAGE LMC 「標準」AGB 星 (sAGB) および「極端」 AGB 星 (xAGB) のデータを Srinivasan et al 2008(?) から取ってきた。 円盤 AGB 星の分布モデルと減光則 LMC 距離 = 50.1 kpc (Alves 2004) とする。Benjamin et al 2005 は GLIMPSE 赤色巨星の銀河系円盤スケール長 = 3.9 kpc であることを示した。そこで、 AGB 星も同じ分布則に従っていると考える。スケール高 = 300 pc と仮定する。 この仮定で計算すると、GLIMPSE サーベイ領域内に全 AGB 星の 41 % が存在する はずである。星間減光強度は Allen 1973 の dAv/dr = 1.9 mg/kpc を採用した。 減光則は Indebetouw et al 2005 から J, H, Ks, IRAC バンドを採り、Lutz (1999) の減光則を外挿して A(24)/Av = 0.04 と仮定した。我々は SAGE から本論文と同じ 基準を満たす星を選び出した。 LMC から MW へ移した AGB 星 = 合成 AGB 星 SAGE 限界感度は, m(4.5) = 17.47, m(8) = 14.23 で GLIMPSE より 3 - 4 mag 低い。 したがって、SAGE の最も弱い星は銀河系に移してきても GLIMPSE での要求よりさらに 弱い(?)。今後これら距離と赤化を補正した LMC AGB 星を合成 AGB 星と呼ぶ。LMC と MW での AGB 星の差は観測誤差に比べ無視できる。 合成 AGB 星の二色図 図13には合成 AGB 星を、GLIMPSE 星を背景に色等級図、二色図上にプロットした。 46 % が等級基準を満たし、内 72 % が O-リッチ sAGB, 24 % が C-リッチ sAGB, 4 % が xAGB である。等級基準を満たした全合成(?) AGB 星のうち 1 % 以下が [4.5]-[8] > 1 のカラー基準を満たす。 |

それらの 83 % は xAGB, 10 % は O-リッチ sAGB, 7 % が C-リッチ

sAGB である。それらは、サーベイ領域内に入る xAGB の 24 %, O-リッチ sAGB の 0.1 %,

C-リッチ sAGB の 0.4 % を説明する。

( 何を言っているのか不明。) したがって、xAGB はこの論文の赤い星カタログ AGB 星の大部分を占めている。本カタログの xAGB 星はサーベイ領域内の xAGB 星の約 1/4 を表す。 xAGB は変光星? xAGB 星は [8] - [4.5-8] 色等級図上で変光星と同じ領域を占めている。図13の 中央列には、GLIMPSE ミラ型変光星 274 個をプロットした。それらは Combined General Catalog of Variable Stars (Samus et al 2004), OGLE catalog of Mira Variables in the Galactic Bulge (Gronewegen, Blommaert 2005) と同定され、等級基準を満たしている。 その内 25 個がカラー基準を満たし、赤い星カタログ に載っている。その 25 星中わずか 3 星が GLIMPSE II 2回観測領域に入っているが、 それらは全て 4.5, 8 μm で変光が認められた。 xAGB のカラー (J-H) - (H-Ks) 二色図では合成 sAGB は H-Ks が青い。xAGB は大きな J-H を示し、非常に 大きな赤化を示唆している。 ( 論理不明。) IRAC 二色図上で、 AGB は他の赤い星と区別できない。しかし、MIPS 24 μm が入ると、 [8-24] が青いので他と区別される。 赤いカタログ中の AGB 星の数は多分 3540 赤いカタログ中の AGB 星の数 =(赤いカタログ基準を満たしたLMC合成AGB)* (銀河系星質量)/(LMC星質量) = 177 * (4.8 - 5.5) 1010/2.7 109 = 3540 |

|

混んだところが YSO とする 基地 YSO は明るい天体に片寄っているので、赤い星カタログ内部で YSO の 性質を探る。集団を成しているのは YSO とみなす。第2近接星までの距離が 2' 以下の星 を混んだ領域にある星と考える。それらの色等級図は13図の下列に示した。 |

二色図上の集団 YSO (J-H) - (H-Ks) 図上で YSO は赤い (H-Ks) を示す。[4.5] - [4.5-8] 図では YSO は主要部を満たしている。 AGB 領域にはいかない。[3.6-4.5] - [5.8-8] 図 では全体と区別できない。[3.6-5.8] - [8-24] 図では [8-24] ≤ 2.5 で 集団 YSO が少ない。 |

|

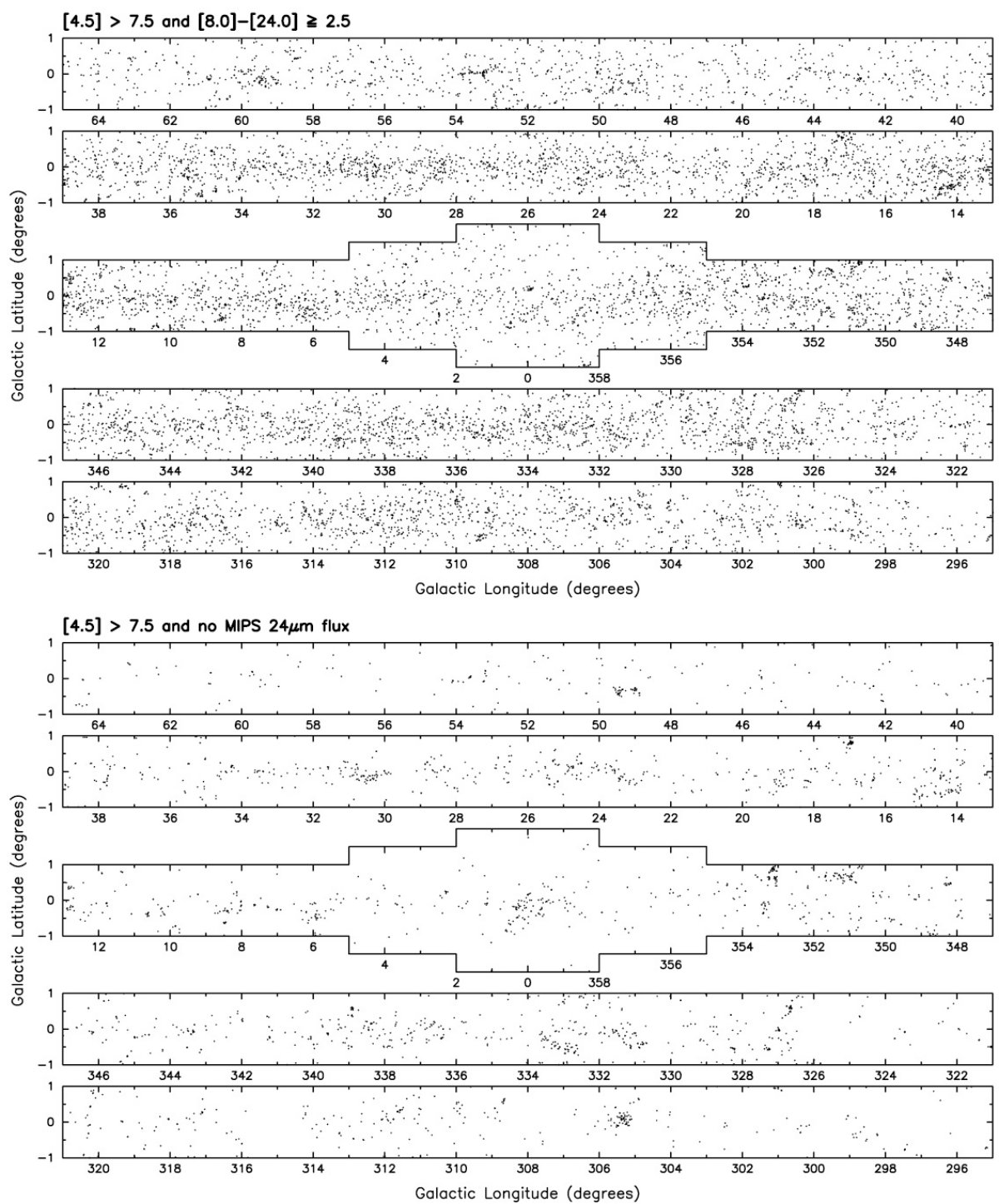

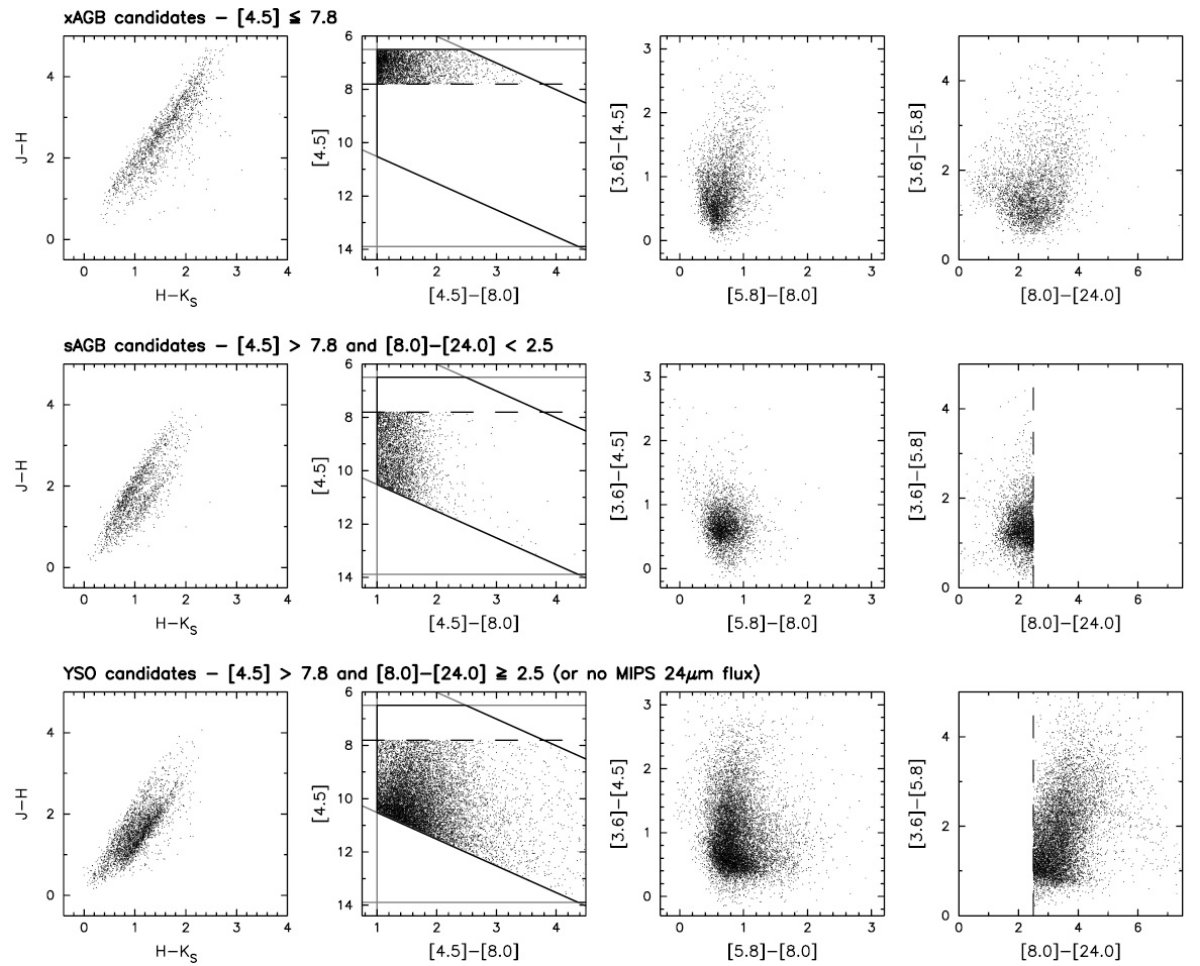

分離基準の提示が目的ではない 分離基準の提示が目的でなく、 AGB と YSO の相対数を評価したいだけである。 xAGB は [4.5] ≤ 7.8 図13の xAGB 星の位置から、 [4.5] ≤ 7.8 を xAGB とみなす。図14の上列に xAGB の分布を示した。むらむらが見えないことに注意。銀河系中心にピークが存在する。 sAGB は [4.5] > 7.8 , [8-24] ≤ 2.5 図14の中断に sAGB の分布を示した。やはりむらがない分布を示す。また、 xAGB に 較べると sAGB の分布は銀河中心からより緩やかに低下する。これは sAGB の光度が低く、 そのため平均距離が xAGB より近いせいであろう。 YSO は [4.5] > 7.8 , [8-24] > 2.5 図15の上段に YSO の分布を示す。むらむらが強い。銀河中心でのピークは存在しない。 しかし、これらの天体は xAGB より暗いに拘わらず 4.5 節の結果では 8.5 kpc より遠方まで見通している。 したがって、ピークが見えないのは [8-24] > 2,5 というカラー選択の要求が [24] に 押しつけた制約が生み出した人工的効果と思われる。 ( 前面アームにあるためでないのか?) |

多分 YSO は [4.5] > 7.8 , [24] なし [4.5] > 7.8 , [24] なしの場合には sAGB と YSO の分離が出来ない。しかし、図15 下段を見ると強いむらがある。F(24) が得られない原因としては、(1)強い拡散光の ピーク位置にあってサチっているか、(2)ブレンドで測光不能、である。それらは大質量 星形成領域で起きやすい。したがってこれらは YSO の公算が大きい。 分類をまとめると 図16には 色等級図、二色図を示す。(J-H) - (H-Ks) 図上では、各種族が別れた場所を 占めている。xAGB は最大の赤化を受けており、固有光度が大きいためより遠くまで見通して いることと一致する。 ( 赤化の根拠は?) sAGB は YSO より青い (H-Ks) を持つ。IRAC 二色図ではやや重なりが増すがそれでも かなりよく分離している。 各種族の数比 赤い星カタログでは、AGB が 30 - 50 %、YSO が 50 - 70 % ある。 図17には AGB と YSO の分布を示す。むらむらと中心集中の差に注意。 |

|

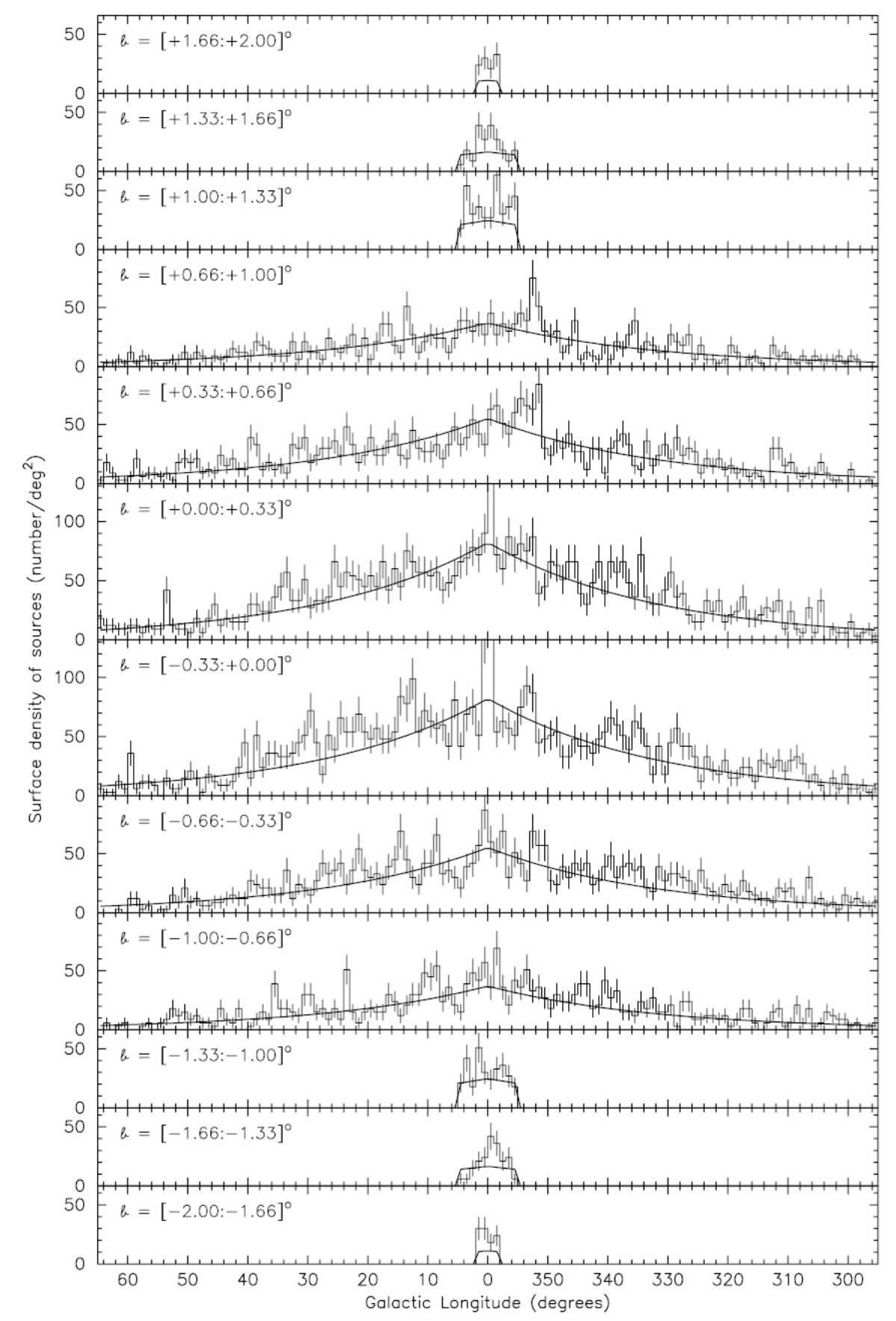

Σ(l,b) = Σo exp(-|l|/lo)exp(-|b|/bo) で AGB 星分布をフィットする。観測領域を Δl = 1°, Δb = 0.33° の 130 x 9 区画に分けて区画内の星数を合わせた。 | ベストフィットは Σo = 100 ±3 deg-2, lo = 14.1 ±0.3°, bo = 0.418 ±0.014°, χ2 = 1.479 であった。このフィットは |b| > 1.33° では少し不足になり、 また中央ピークも表しきれない。 |

|

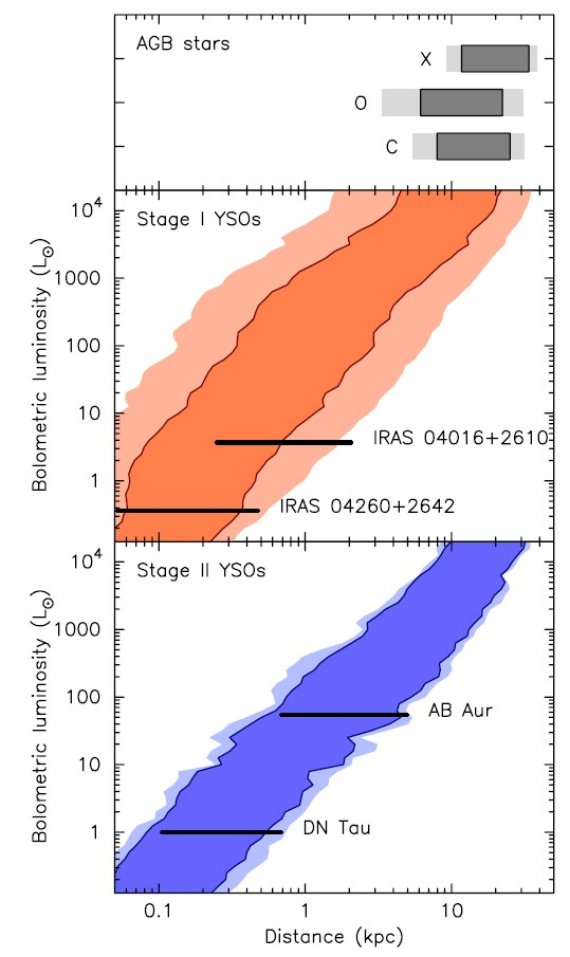

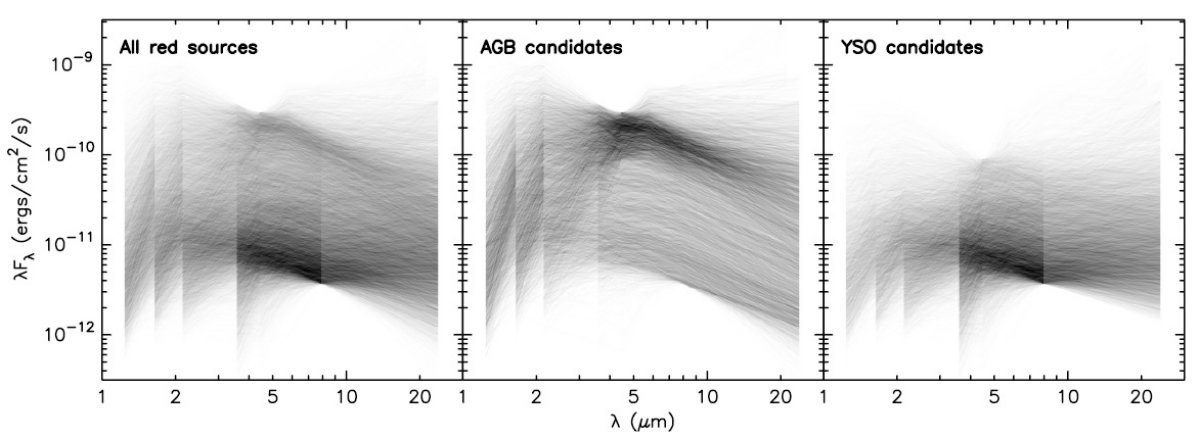

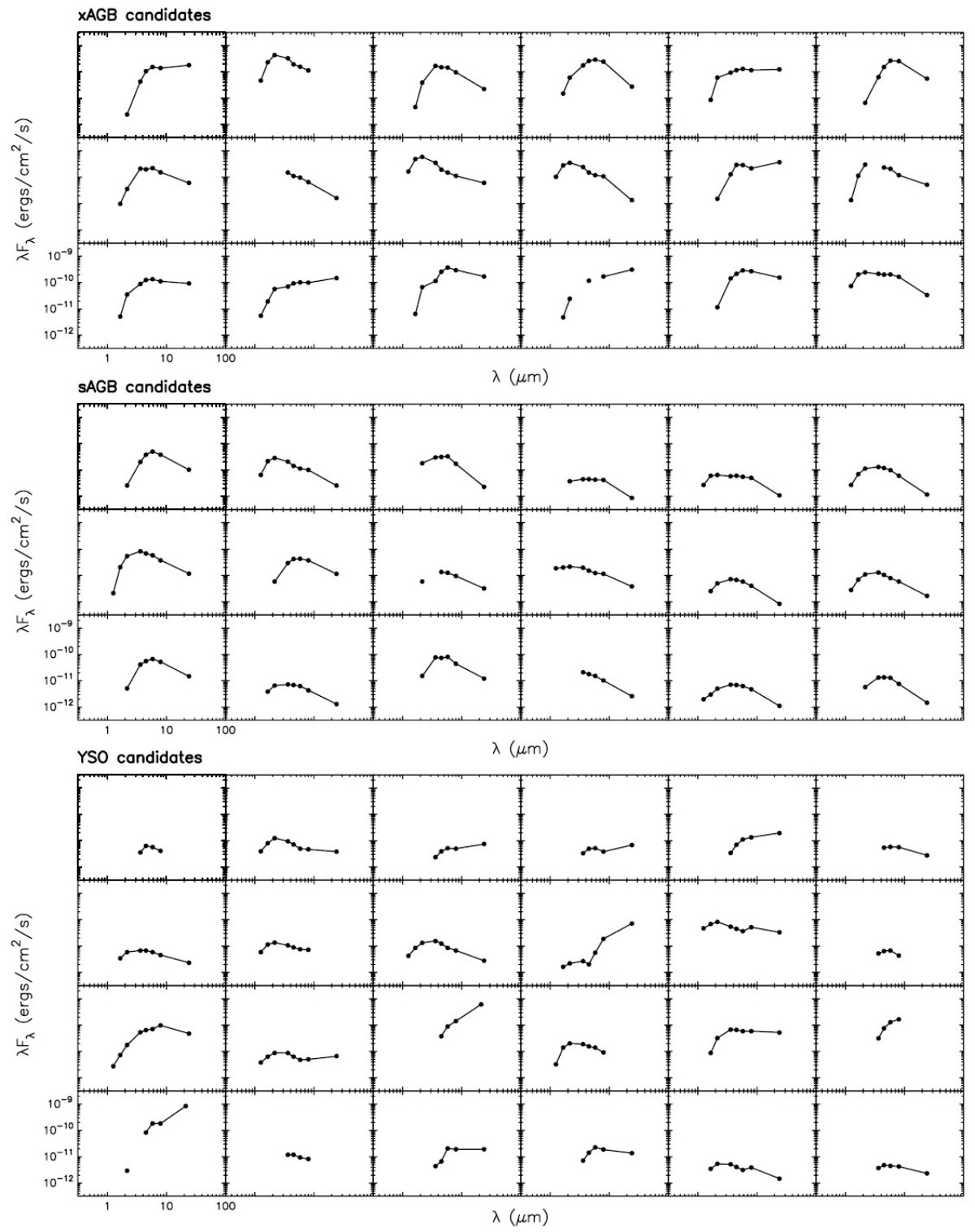

AGB 星の距離範囲 赤い星カタログ中の異なるタイプの AGB 星がどの距離範囲に存在するかを 調べるため、 LMC で [4.5-8] > 1 の xAGB と sAGB の平均等級と標準偏差 を計算した。その値と 1.9 mag/kpc の減光を考慮して求めた距離範囲を図19に 示す。 YSO の距離範囲 YSO に関しては Robitaille et al 2006 の定義した "stage I" と "syage II" モデルを使い、平均 [4.5] と [8] を絶対輻射等級の関数として決めた。 典型的 Stage I モデルでは (dMenv/dt)/Ms = 5 10-5/yr - 2 10-4/yr で、典型的 Stage II モデルは Mdisk/Ms = 0.005 - 0.02 である。フラックスは 15000 AU 径で決めた。 最も暗い AGB 星でも 3 kpc でサチってしまう。 xAGB は銀河系の向こう側でも 検出可能である。YSO も銀河面全体で検出可能である。例えば、 1 Lo YSO は 0.8 - 1 kpc で検出可能で、 100 Lo Stage I YSO は 200 pc - 10 kpc でカタログ に載る。一方 Stage II だと -.5 - 5 kpc になる。 4.6.SED図20には SED を重ね合わせた図を示した。明るい側と暗い側で密度が濃くなって いるのは図9の CMD と合致する。図21には典型的 SED を示した。 |

図19.上:平均 [4.5], [8] を持つ xAGB, O-リッチ sAGB, C-リッチ sAGB が 赤い星カタログに選択される距離範囲。薄い灰色は 1σ 標準偏差等級に対応。 下: 分子雲に埋まった YSO (stage I)と円盤を伴い雲から出た YSO (stage II) の 赤い星カタログ掲載範囲。 |

|

カタログの選択 Spitzer GLIMPSE I, II Galactic Center 観測から 銀河面でフラックスリミッテッドな 19,000 天体の中間赤外で赤い星の カタログを作った。選択基準は フラックス強度、精度、カラーである。 [4.5-8] 赤化が小さいので、選択された星は固有カラーが赤いものである。 色等級図と二色図 色等級図と二色図から xAGB, C-, O-リッチ sAGB, YSO の分離を行った。 分布 xAGB は少なくとも銀河系中心までは到達している。銀経と共に数が急に減少し、 近赤外カラーは大きな赤化を示している。sAGB はそれより緩い現象を示す。 赤化は xAGB より小さい。sAGB も銀河系中心まで到達しているはずであるが 中心集中が見られなかった。これは MIPS 24 に課した制限のためかも知れない。 YSO は銀経に対し緩い勾配を示し、むらむらが大きい。 |

種族の数 カタログに載った星の内 30 - 50 % は AGB 星で、5- - 70 % が YSO である。 変光 7000 を越える AGB 星候補はこれまでで最大の AGB サンプルを形成する。特に GLIMPSE II 領域での2回の観測からは 0.3 mag 以上の大きな変光星を多数発見された。 検出 AGB の数 この赤い星カタログには銀河系 sAGB の 1 % 程度しか載っていないが、 xAGB は 1/4 くらいが含まれている。 検出 YSO の数 11,000 を越える YSO 候補が見つかったが、ブレンド天体、広がった天体、 4.5 μm H2O, CO バンドヘッド放射が強くて [4.5-8] が青い天体 は含まれていない。あまりに深く埋もれている天体も未検出である。しかし、 これは銀河系全体のスケールでの星形成を探る第1歩である。 |