1.イントロ

これまでのハロー観測球状星団、RR Lyr 星 論文の目的は銀河系の回転楕円体ハローをしらべることである。Zinn 1980 は 球状星団をハローの調査に用いた。しかし、フィールド星と星団星が同じである かどうかは判らない。Butler, Kinman,Kraft 1979 は RR Lyr 星を使い、距離に よる組成変化を調べた。RR Lyr の [Fe/H] は周期・振幅・メタル関係から定めら れた。しかし、この星もハローを代表するかどうか不明である。例えば、[Fe/H] < -2.3 の球状星団からは RR Lyr が見つからない。

高速度星 Eggen, Lynden-Bell, Sandage 1962 は高速度星の組成を調べた。低メタル星は 最も大きい離心率を有することが判った。これらの星は外部ハローからやってきて 偶々太陽近傍を通過中の星である。これらの星が外部ハローについて有用な情報を もたらすことは確かだが、サンプルとしては運動学的なバイアスがかかっている。

例えば、もし仮に組成勾配があったとし、遠銀河点の最大の星が最も低メタルと すると、近傍星サンプルの中では最も離心率の高い星が最もメタル量が低いことと なる。すると、組成勾配の結果、我々はハロー星に e - [Fe/H] 関係を「発見」 してしまう。

K型巨星

近傍のハロー星をから必ずしも外部ハローのリアルな情報が得られるとは限ら ない。そこで、今外部ハローにいる星のサンプルが欲しい。遠くの星を調べるには 明るくてしかも進化段階が良く分かっている星が望ましい。K型巨星はぴったりである。

これらの星は銀河モデルの研究にとっても重要である。Bahcall, Schmidt, Soneira 1982 はハロー星のデータが知られる絶対等級の巾は、サーベイの選択効果の結果、 限られていることを指摘した。その巾とはスターカウント解析では +3 < Mv < +8,(Becker 1965)であり、固有運動解析からは +6 < Mv < +11,(Chiu 1980) である。残念ながら、この帯域は楕円体の光度、密度に貢献する星から外れている。 したがって、ハロー K 型巨星の観測が重要なのである。

ハローK型巨星

ハローK巨星と重なる星たち Mv = 0 より明るいハロー K 型巨星が 10 kpc より遠くにあるとすると、 13 < V < 18, 0.9 < (B-V) < 1.4 であろう。この見かけ等級とカラー の範囲に入ってくる星は、

(i) 6.5 < Mv < 9.0 の円盤主系列星。

(ii) -1 < Mv < 2 のより豊富なハロー巨星

(iii) -2.5 < Mv < -1 の遠方の赤色巨星。

(iv) 7 < Mv < 9.5 の太陽近傍のハロー矮星

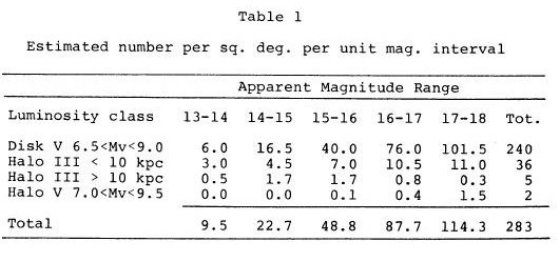

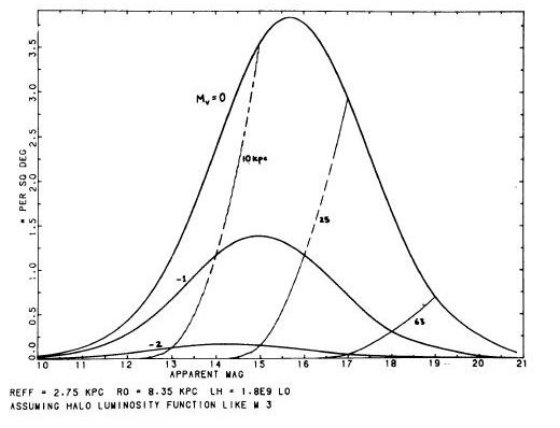

初めに想定したハロー構造 楕円体成分の光度分布が r1/4 則に従うと仮定し、光度関数を M 3 で 代用して、ハロー星の観測期待値が計算できる。ハローの構造パラメターとしては、 楕円体の有効半径 Reff = 2.75 kpc, Ro = 8.35 kpc, LHalo = 1.8E9 L ๏ を採用した。 円盤の寄与は Bahcall, Soneira 1981 のデータから採った。

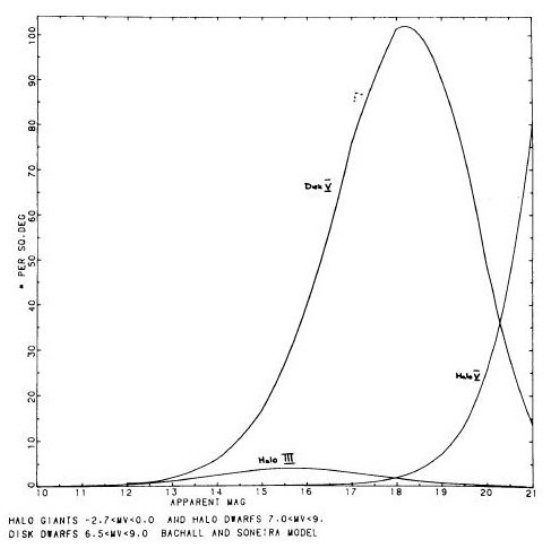

ハロー巨星の寄与は小さい! 図1を見ると分かるように、この見かけ等級とカラーの範囲ではハロー巨星は全体の ほんの一部を占めるに過ぎない。巨星の分布がピークに達するのは、 V = 16 である。 円盤矮星の方は V = 17 がピークなので問題はなおさらややこしくなる。

ハローの寄与がこんなに小さかったのか!銀極方向?

表1には銀極方向での星の数の期待値を載せた。この方向で円盤の寄与は最小である。 図2には見かけ等級による巨星数の変化をプロットした。SGP でこの等級とカラー 巾の中にある 300 星の内、10 kpc 以上遠方のハロー巨星の期待値は1平方度あたり5個 である。円盤のK型矮星がハローK型巨星を大きく上回るので、分離には非常に効率的な 方法が必要である。

探査観測の技術

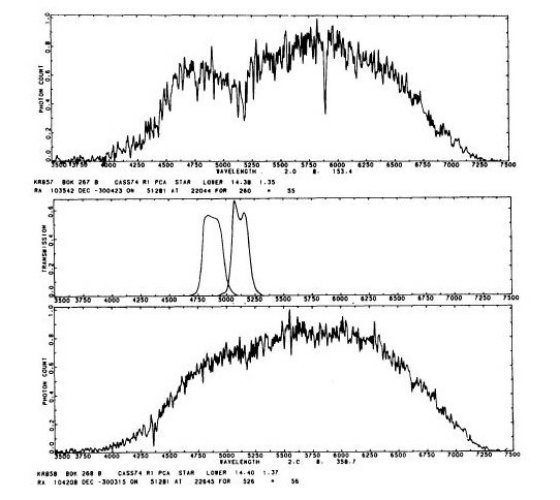

Clark, McClure 1979 は、5100 A 付近の MgH+Mgb 吸収帯が 0.9 < B-V < 1.4 で非常によい分離指標になることを示した。 低メタルのハロー巨星は円盤矮星からはっきり分離し、低分散分光で容易に同定される。 図3には、同じような等級とカラーの円盤矮星とハロー巨星を示した。中段には二つの DDO フィルターの透過率が示されている。

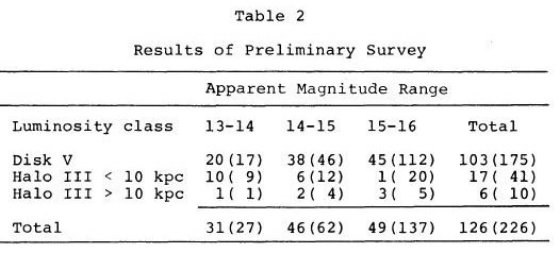

表1 みかけ等級・平方度当たりの星の数

図1 円盤とハロー矮星およびハロー巨星の見かけ等級関数。

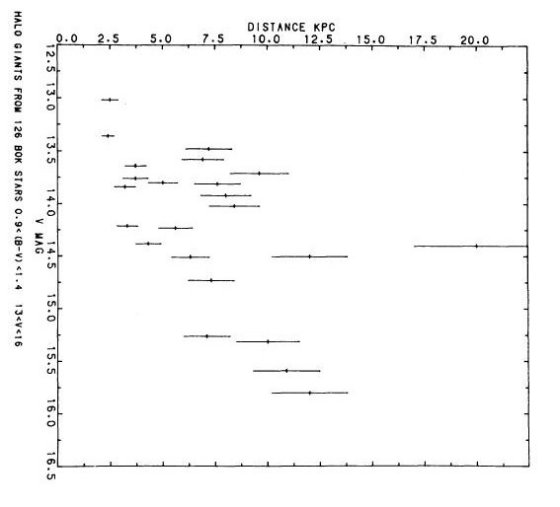

図2 Mv = 0, -1, -2 のハロー巨星の見かけ等級関数。破線は同じ距離指標の

点を結んだ。数字は距離(kpc)

図3 ハロー巨星と円盤矮星のスペクトル。中段はDDOフィルター感度。