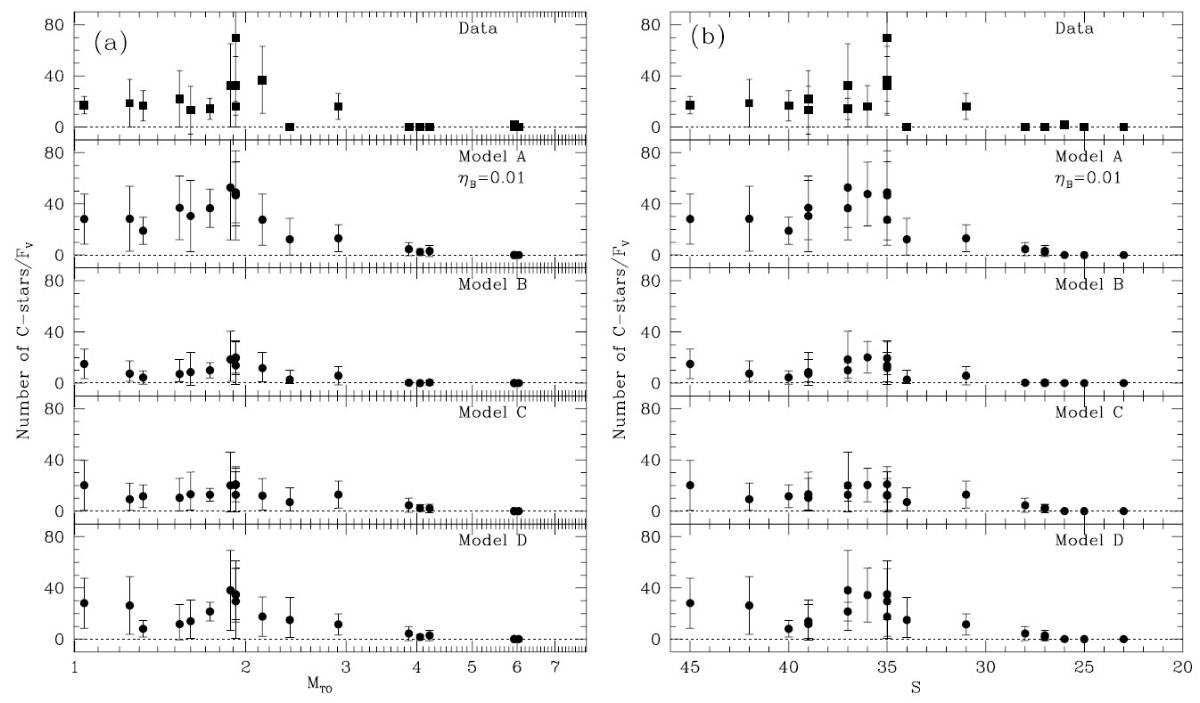

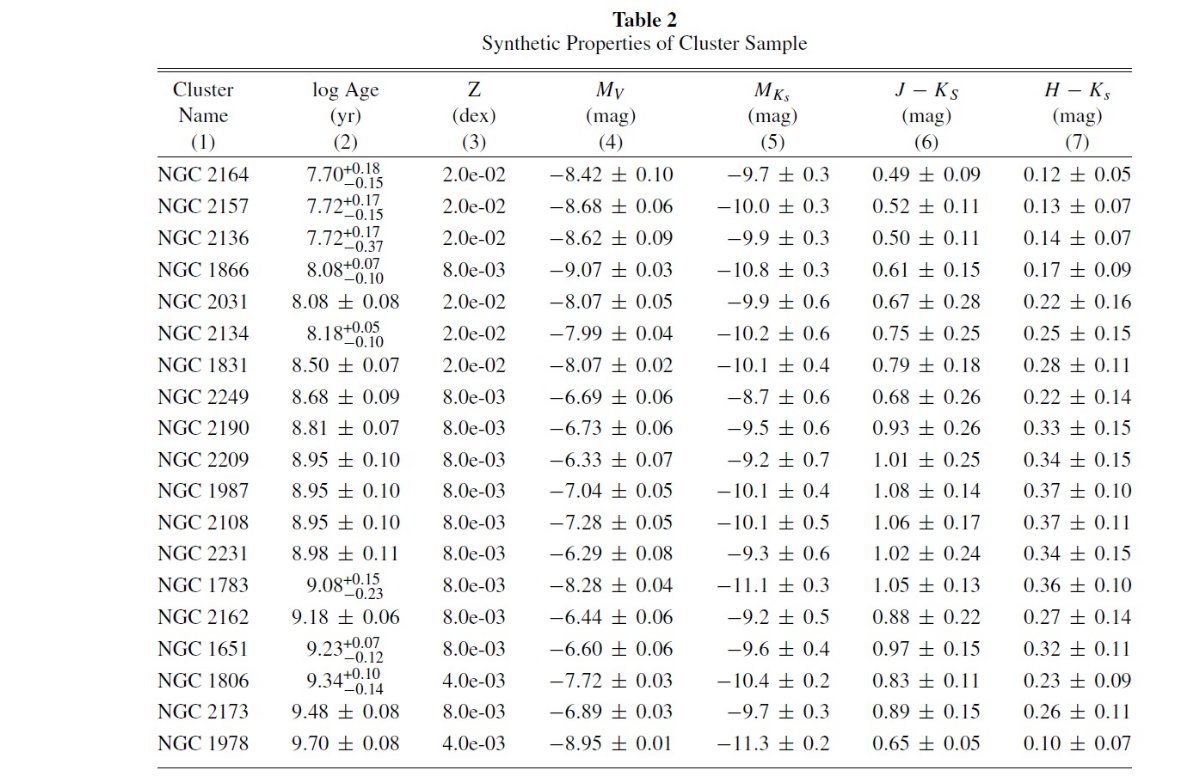

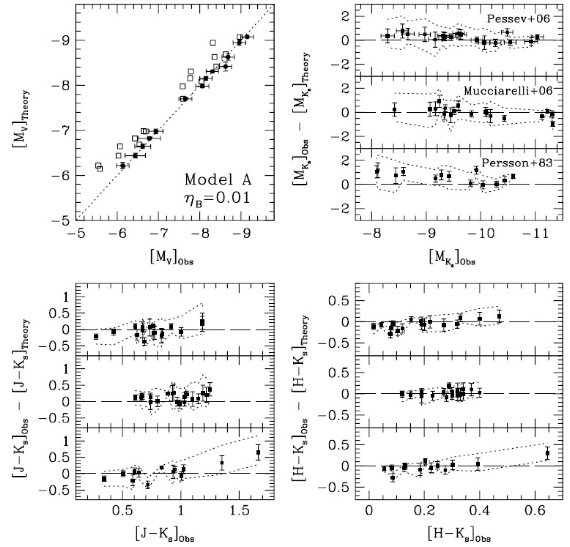

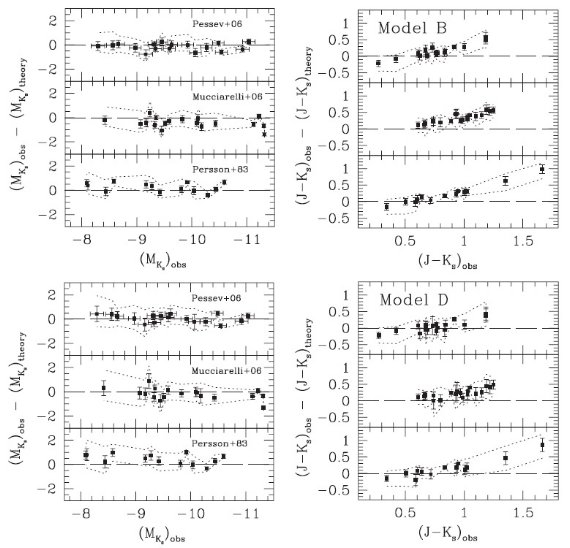

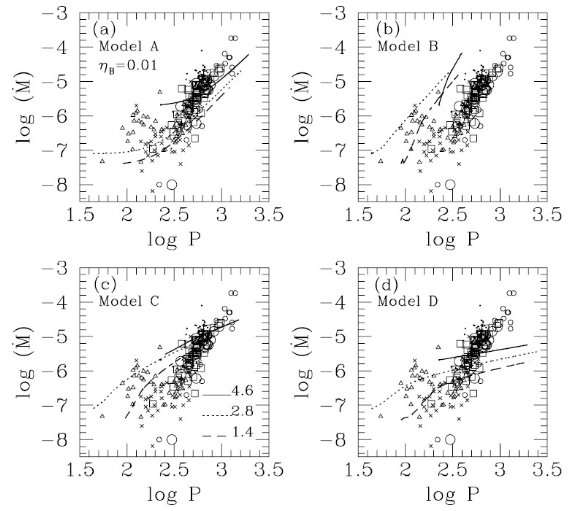

図1. AGB 星質量放出率。小白丸= LMC O-リッチ。大白丸=LMC C-リッチ。 (Whitelock et al 2003)白四角=LMC 炭素星。(Groenewegen et al 2007) 黒点=銀河系炭素星 (Whitelock et al 2006) バツ=銀河系炭素星 (Schoier, Olofsson 2001) 三角=銀河系 AGB 星。(Winters et al 2003) モデルは M = 1.4, 2.8, 4.6 Mo、Z = 0.008 に対して以下の仮定で計算。 枠(a). Bloecker 1995 式2.ηB=0.01, 0.05 適用。M ≥ 1.2 Mo. Wachter et al 2002 tip-AGB M < 1.2 Mo. 枠(b): Bloecker 1995 ηB=1 を全ての星に。 枠(c); van Loon et al 2005 の観測による LMC O-リッチ星質量放出率の表式化。 枠(d): van Loon 2006 提案の明るい星のダスト駆動質量放出