2.1.プログラム天体

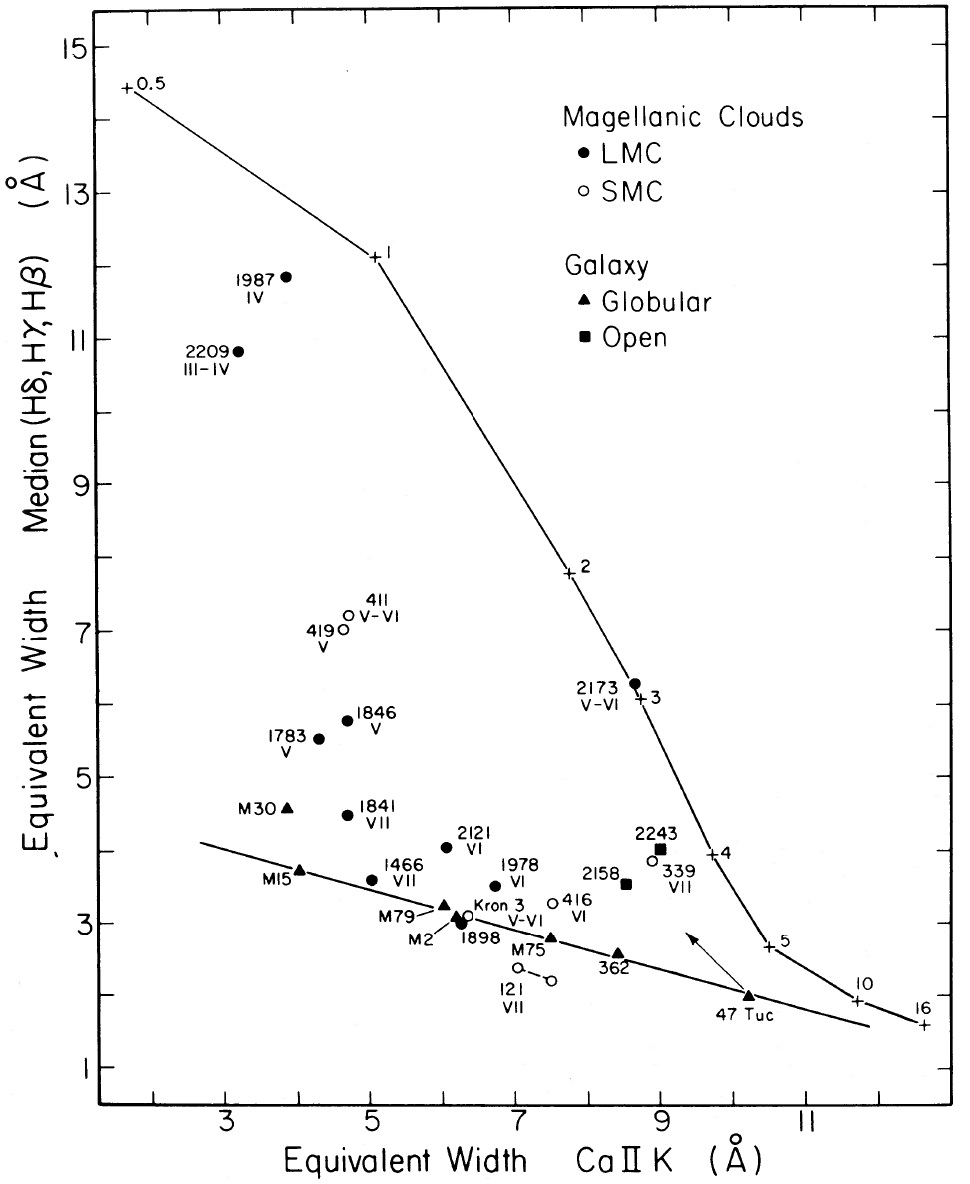

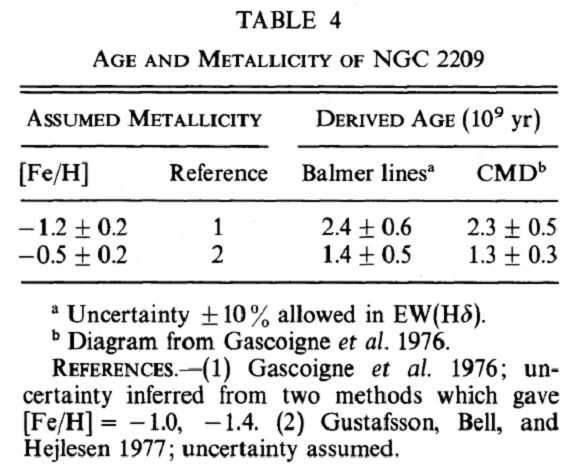

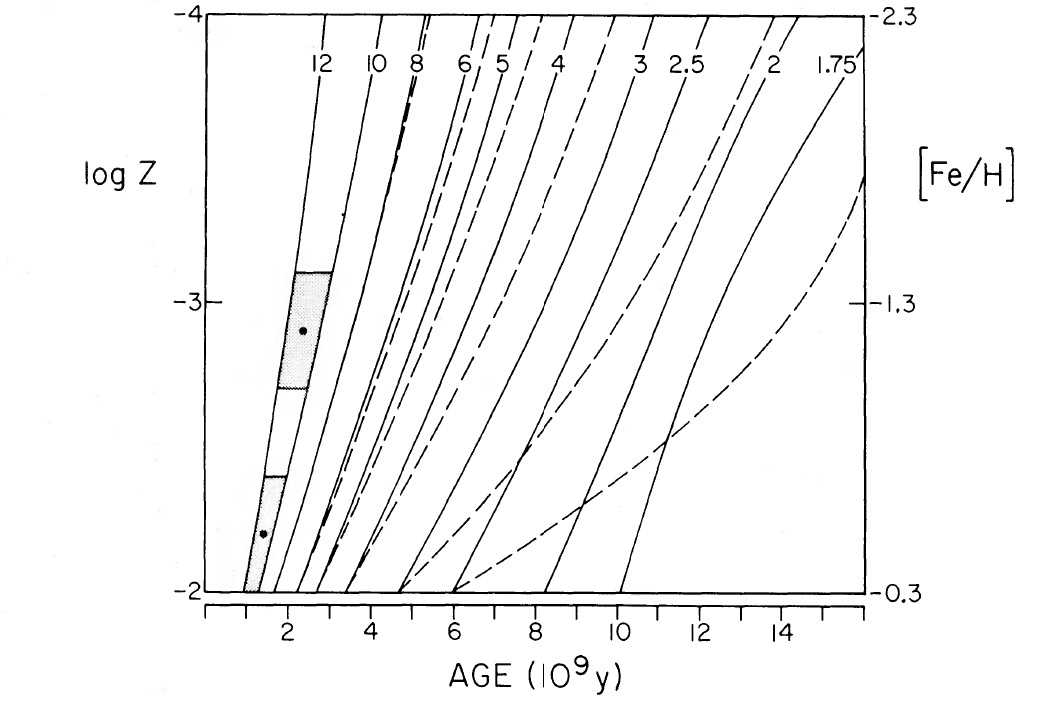

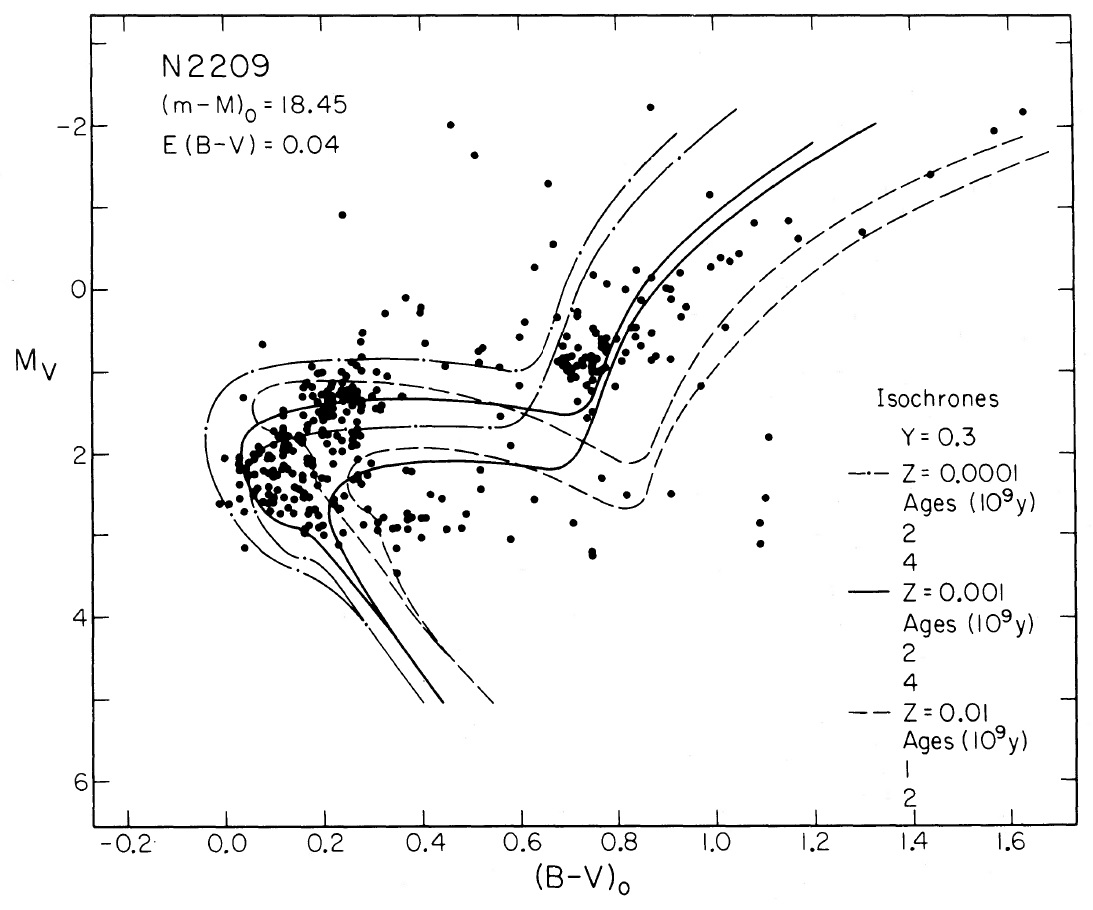

CMD の揃っている星団NGC 2209 と Kron 3 は CMD 研究で年齢とメタル量が求まっている。NGC 1987 は CMD を欠くが、van den Bergh, Hagen 1968 の UBV 研究で唯一赤とも青と も決まらなかった興味深い天体である。 その他には赤い星団を選んだ。 t ≤ 1 Gyr の進化は速く、青さのみで年 齢の指標になるし、 A タイプ積分スペクトルは低分散スペクトルからメタル量 は出しにくいので除いた。

赤い星団

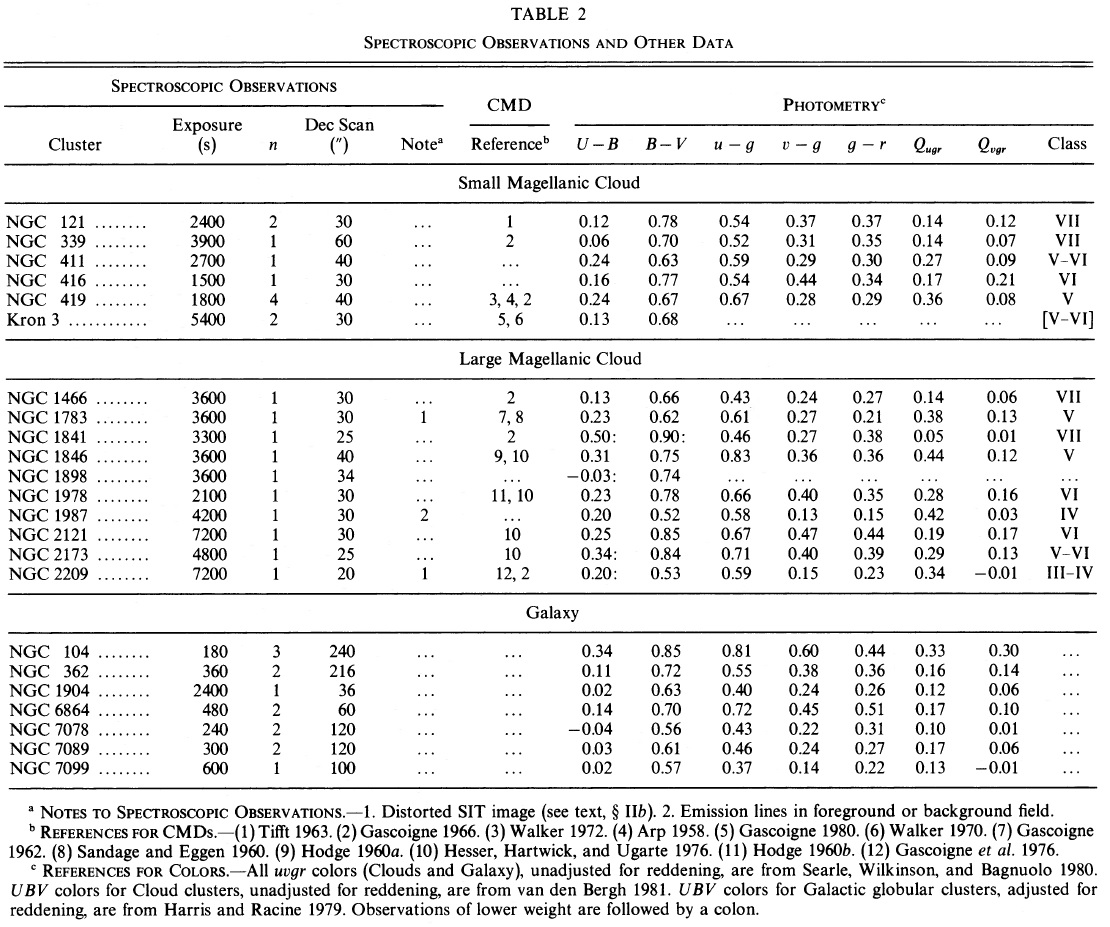

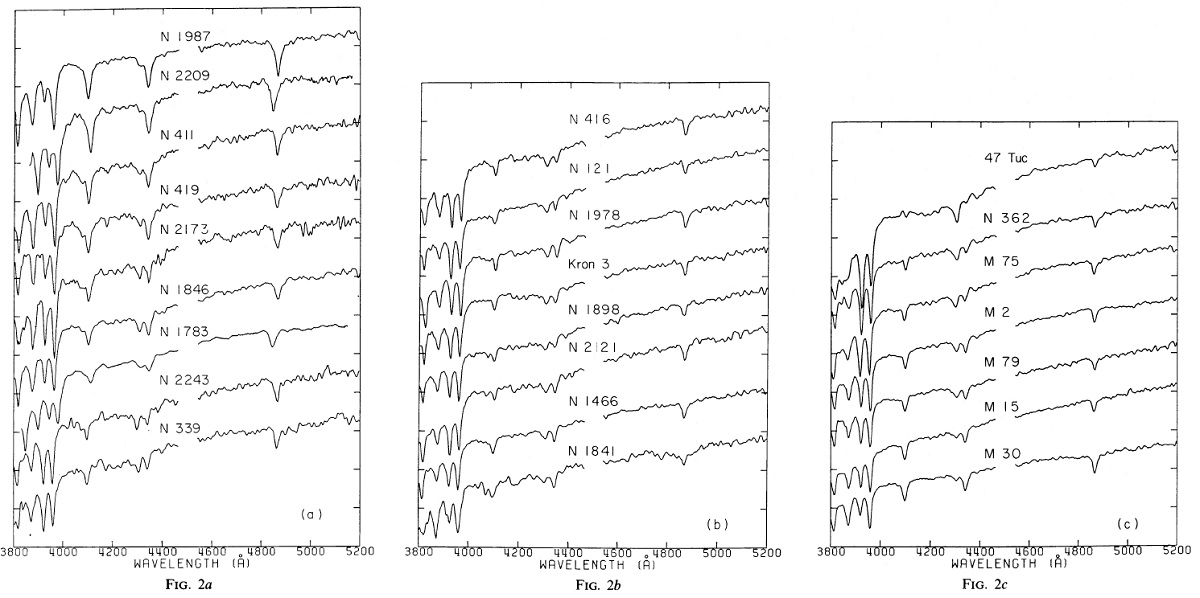

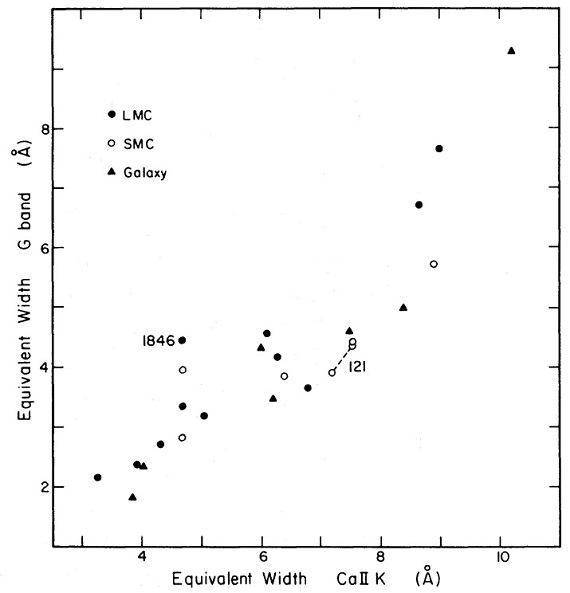

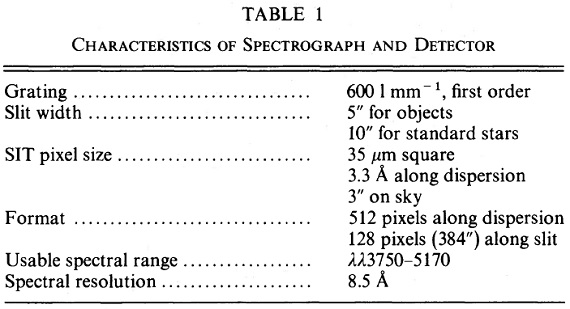

マゼラン雲の赤い16星団と銀河系7球状星団が選ばれた。表1に装置の特 性を示す。観測は CTIO 1.5-m 望遠鏡で行われた。表2に星団のリストを載せた。 測光値も示してある。観測は 170 ピクセル = 6'.4 スリットを Dec 方向に スキャンして行った。

2.2.データ整約

表1.分光器と検出器の特性