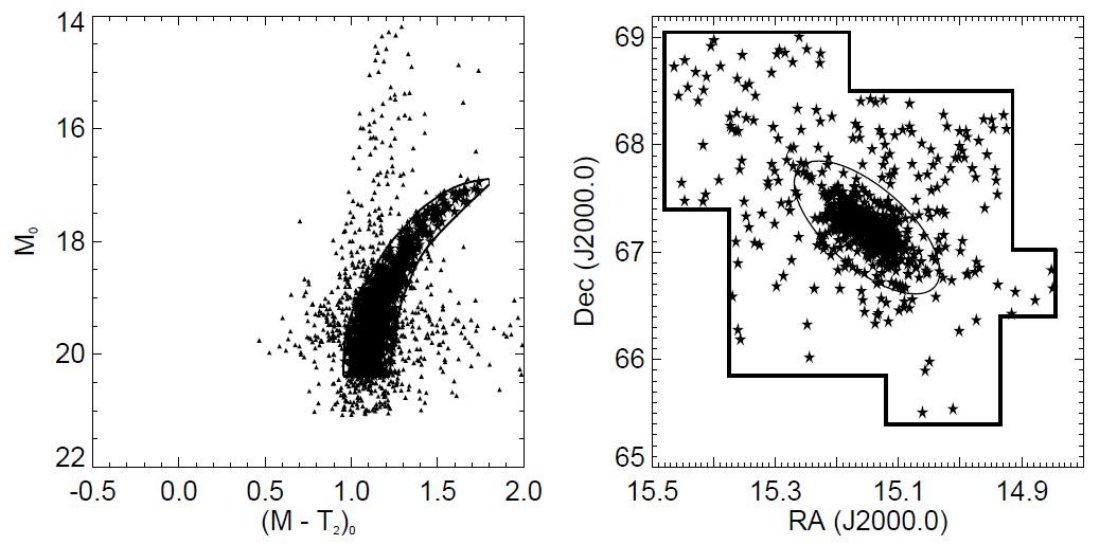

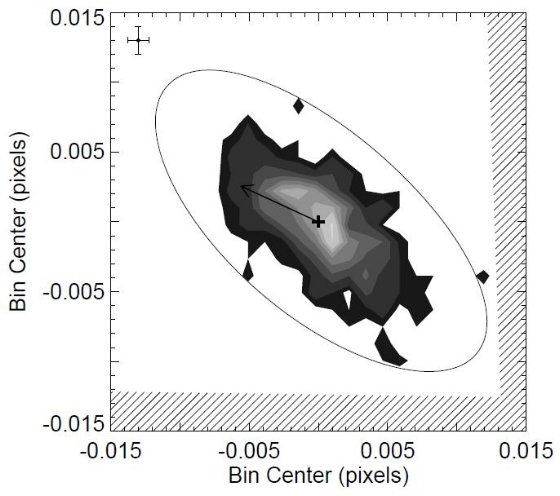

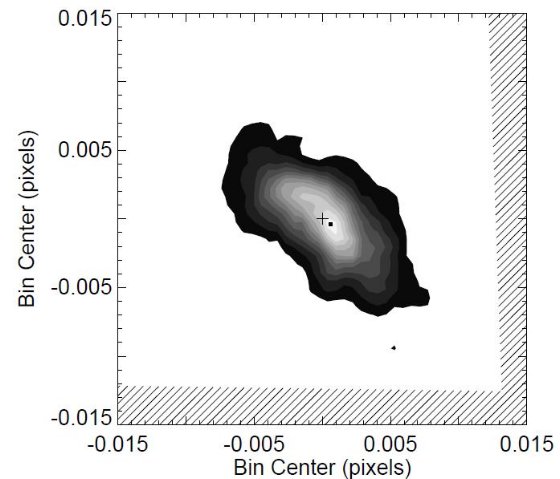

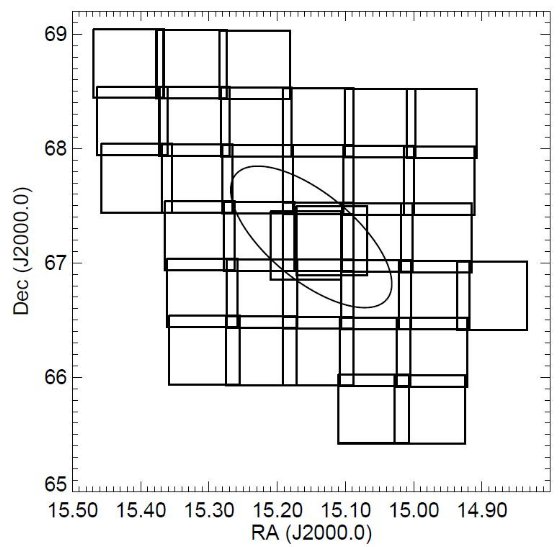

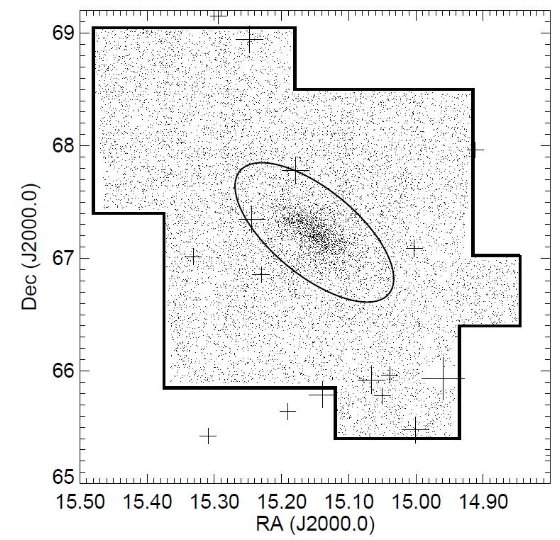

図1.モザイク観測のグリッド。楕円は潮汐半径。

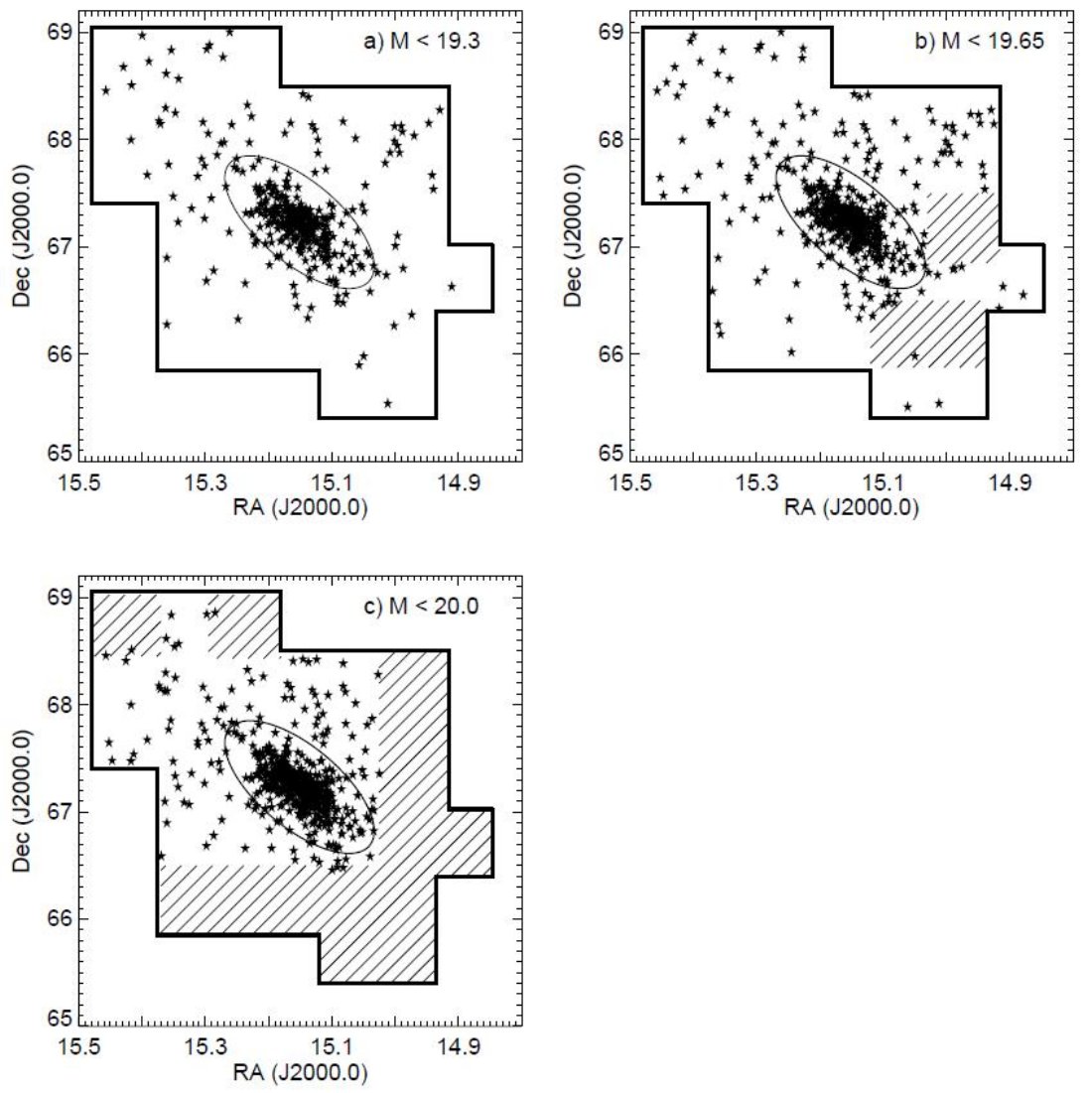

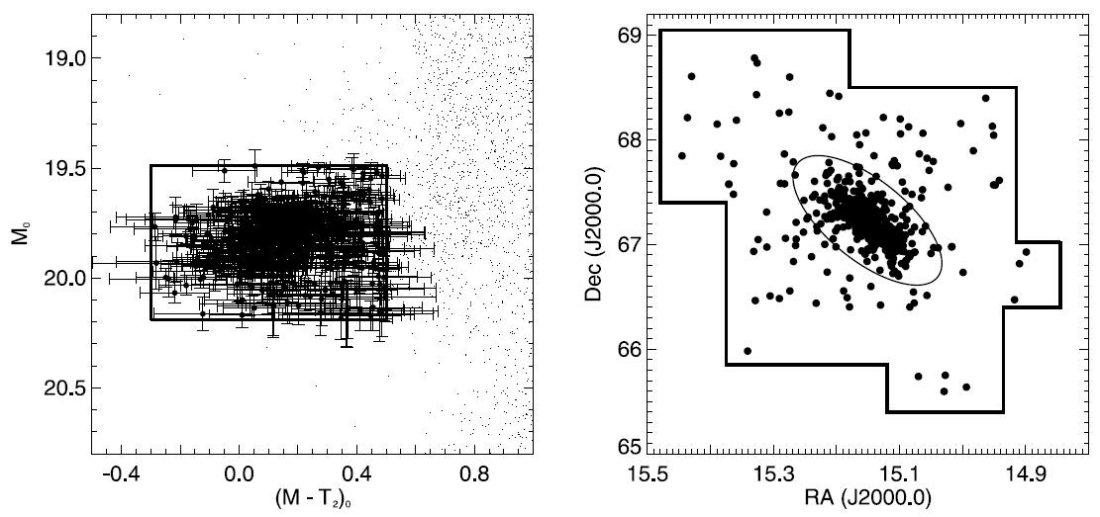

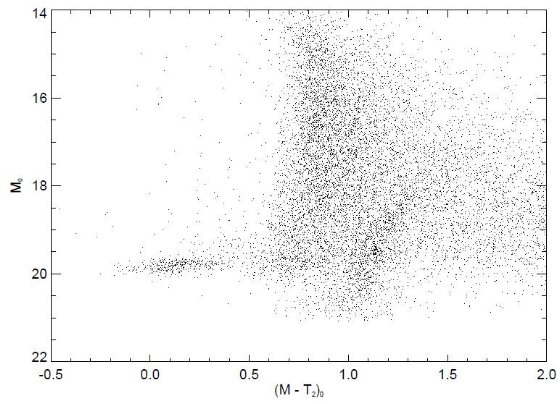

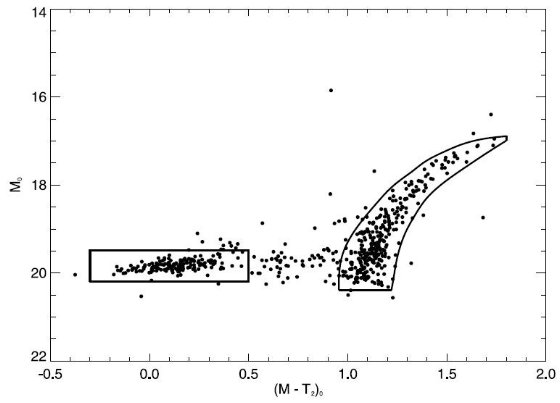

図3.今回の領域内の天体全てに対する、赤化補正した (M-T2, M)o 色等級図。像形が星で、等級エラーが 0.1 等以下を選んだ。

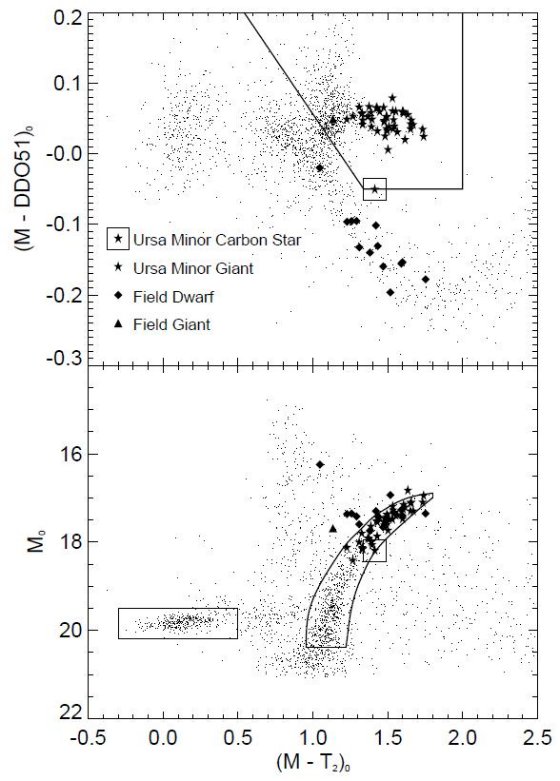

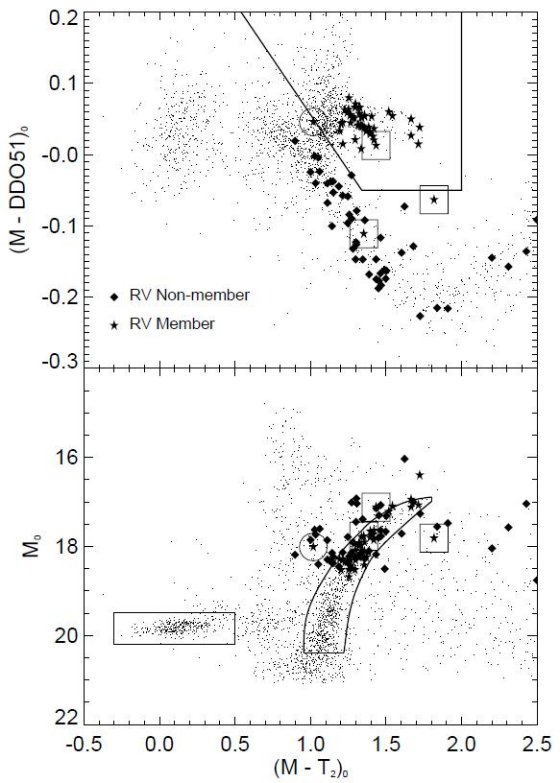

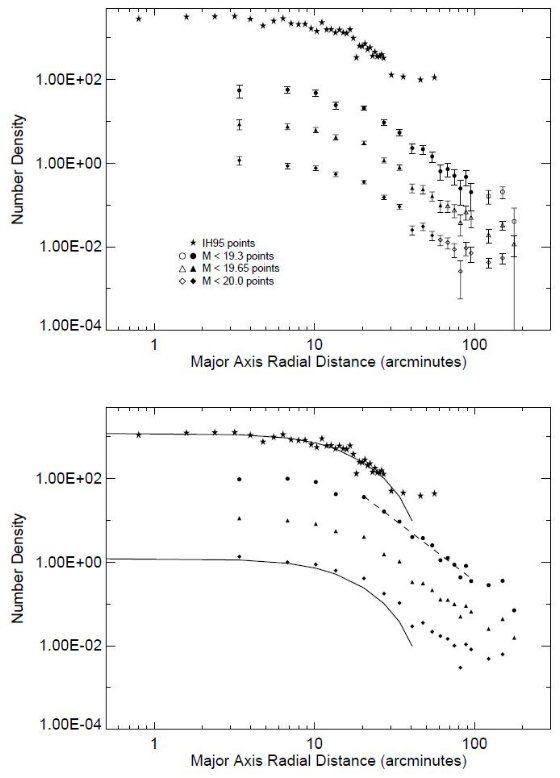

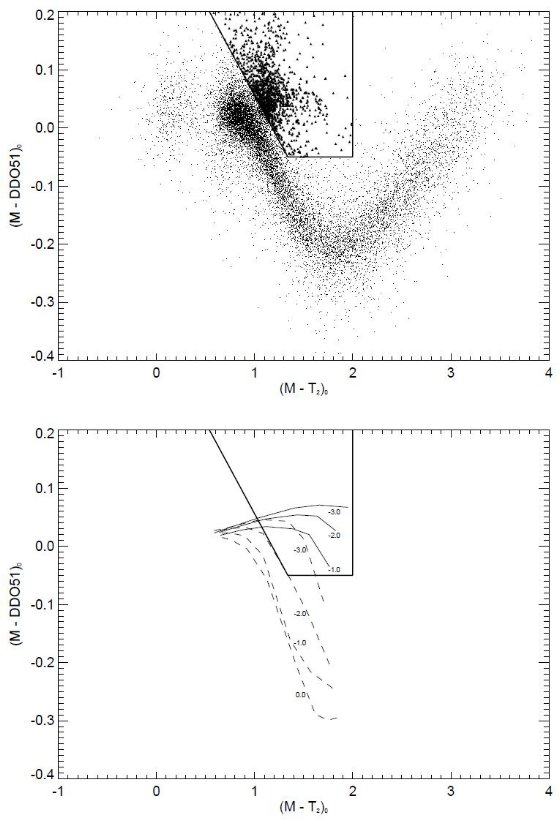

図5.(上)(M-T2, M-DDO51)o 二色図。星は図3と同じ。図上矮星 (点)は肘状の分布を示す。巨星(黒三角)は実線で囲まれた領域にいる。

(下) Paltoglou, Bell 1994 から取った 等時線。矮星=破線、巨星=実線。線に付けた数字は [Fe/H]

図2.検出星の分布。楕円は Kleyna et al 1998 の浅い観測から決めた UMi。 半長軸= 51' を潮汐半径とした。十字=明るい星。一番大きい十字= RR Umi は V = 4.7 で全チップでサチっていた。

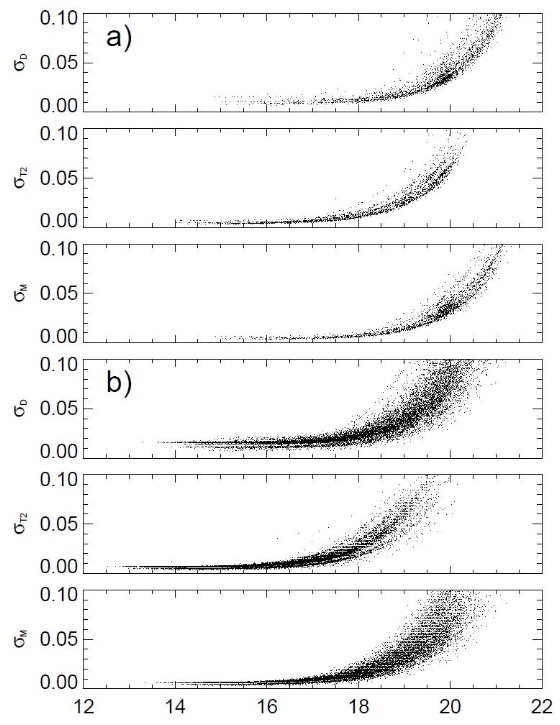

図4.測光エラー。(a)=コアフィールド, (b)=周辺フィールド。

図6.固有運動からメンバーシップ確率 75 % とされた星の (M-T2, M)o 色等級図。採用した UMi RGB は 固有運動メンバーの大部分を含み、かつ フィールド巨星の混入を最低にするように設定した。青い水平枝を囲む枠は サーベイ領域全体でこの星を選ぶのに便利である。