| α 元素と鉄との存在比 [α/Fe] は、それらが異なる種類の超新 星を起源とするために、銀河形成の診断に有用である。太陽近傍の星に二種類 の元素比、一つは高 [α/Fe], 一つは低 [α/Fe], が存在すること はそれらが異なる起源を持つ事を示唆する。しかし、この双峰性が何に起因す るかは不明である。形成途上銀河に始原ガスが降着するという説が最近提案さ れている。我々は、この低温降着流仮説によると 6 - 7 Gyr 昔を境として、 二つの星形成活動があり、自然に元素の双峰性が説明されることを示す。 | 第1星形成活動は元々の冷たい始原ガスが銀河円盤に自由落下することで引き起 こされる。この時期の星は高 [α/Fe] を持つ。 第2星形成活動は第1星形成活動で一度加熱されたガスが、放射冷却 でユックリと冷えるにつれて第1期よりずっと遅い降着流となることが原因であり、 低 :α/Fe] が特徴である。低温流仮説はまた、銀河系における元素存在比の 場所による大規模変化を降着の歴史の差として説明する。 |

|

超新星のタイプ α 元素は II 型超新星を起源とし、年齢は 107 年である。 一方 Ia 型超新星の親天体に関しては議論があるが、大体賛成が得られるのは、 Fe に富み、 約 1 Gyr の寿命という点である。 (Ia 型の起源が確立していないなら メタル量として α 元素を使い [α/H] とした方が合理的ではないか? ) 双峰性を生む機構 [α/Fe] 双峰性の起源として二つの説がある。 (i) 移住(migration)説 もし内側円盤で生まれた星が α 元素に富み、それらが、例えばバーポテ ンシャルで、太陽半径にまで動いてきたら、元素パターンが双峰的になるであろう。 しかし、この機構がどれくらい有効か分からない。 (ii) 二段階星形成活動節 太陽近傍での星形成活動は連続的でなく、ある時期に停止した。その結果星形成活動 は二つの時期に分かれた。 |

高温降着説 これまでの考えでは、ダークマターハローに流入したガスは衝撃波加熱を受け て高温化し、ハロー重力場と釣り合う圧力を得るというものであった。その後の 輻射冷却によりガス温度がゆっくりと下がり、ダークマター中心の銀河に降着し て行く。 低温降着説 最近、始原ガスは細く冷たい糸状の流れとして銀河に達するという考えが 提案された。この低温降着流は低質量銀河で支配的であるが、大質量銀河におい てもその初期においては起きたらしい。この仮説は巨大楕円銀河の赤いカラーを 説明するために引き出されたものである。 |

|

単純モデル 成長するダークマターハローが周辺の原始ガスを集める。ガスは銀河円盤に降 着して星を形成する。ISM は円盤中の低温ガス成分と考える。 衝撃波加熱モデル 衝撃波加熱モデルではガスはハローに入るとビリアル温度に加熱される。 銀河系の現在のビリアル質量は 1.2 1012 Mo である。 そして、輻射冷却のタイムスケールで円盤に降着して行く。冷却スピードが短い 場合には自由落下時間で降着する。 |

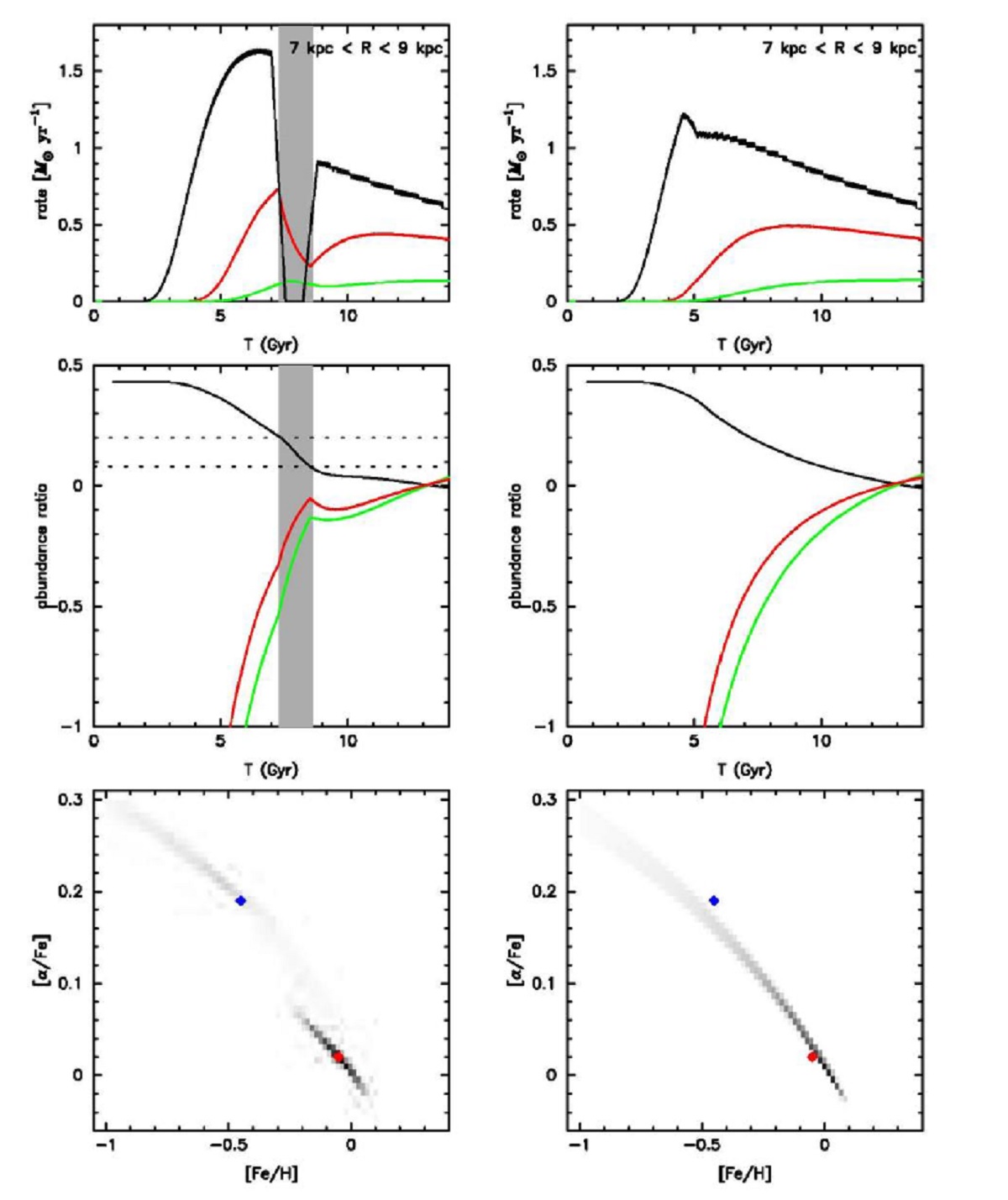

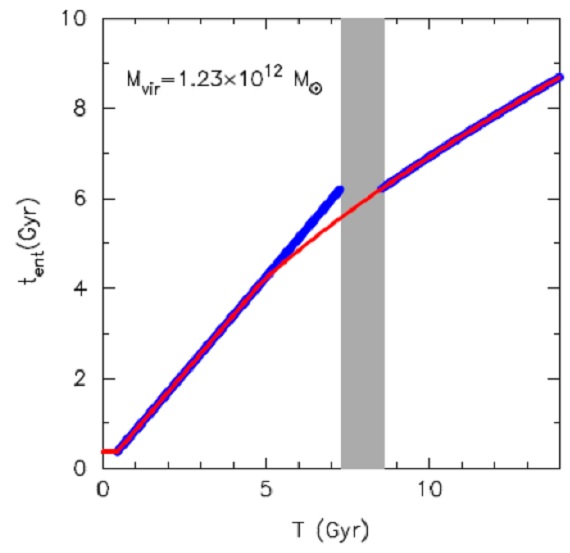

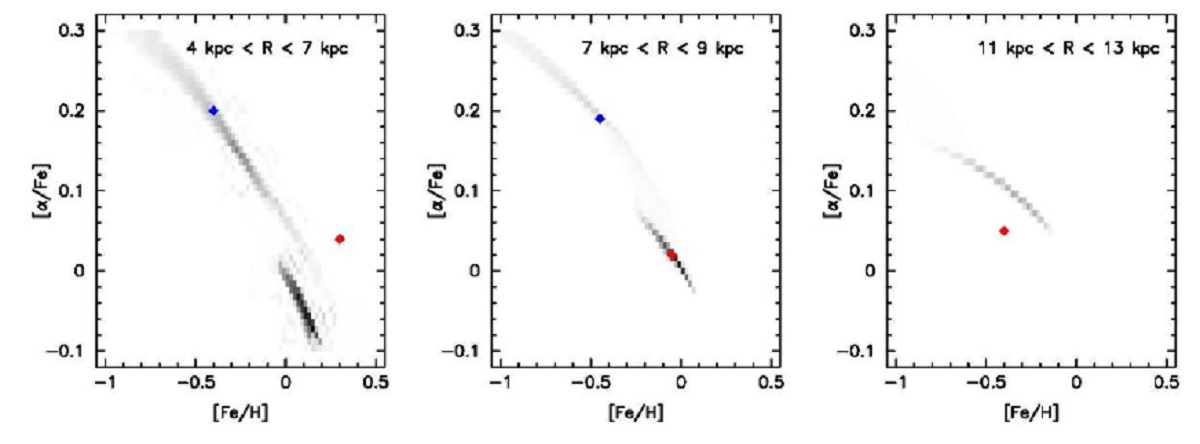

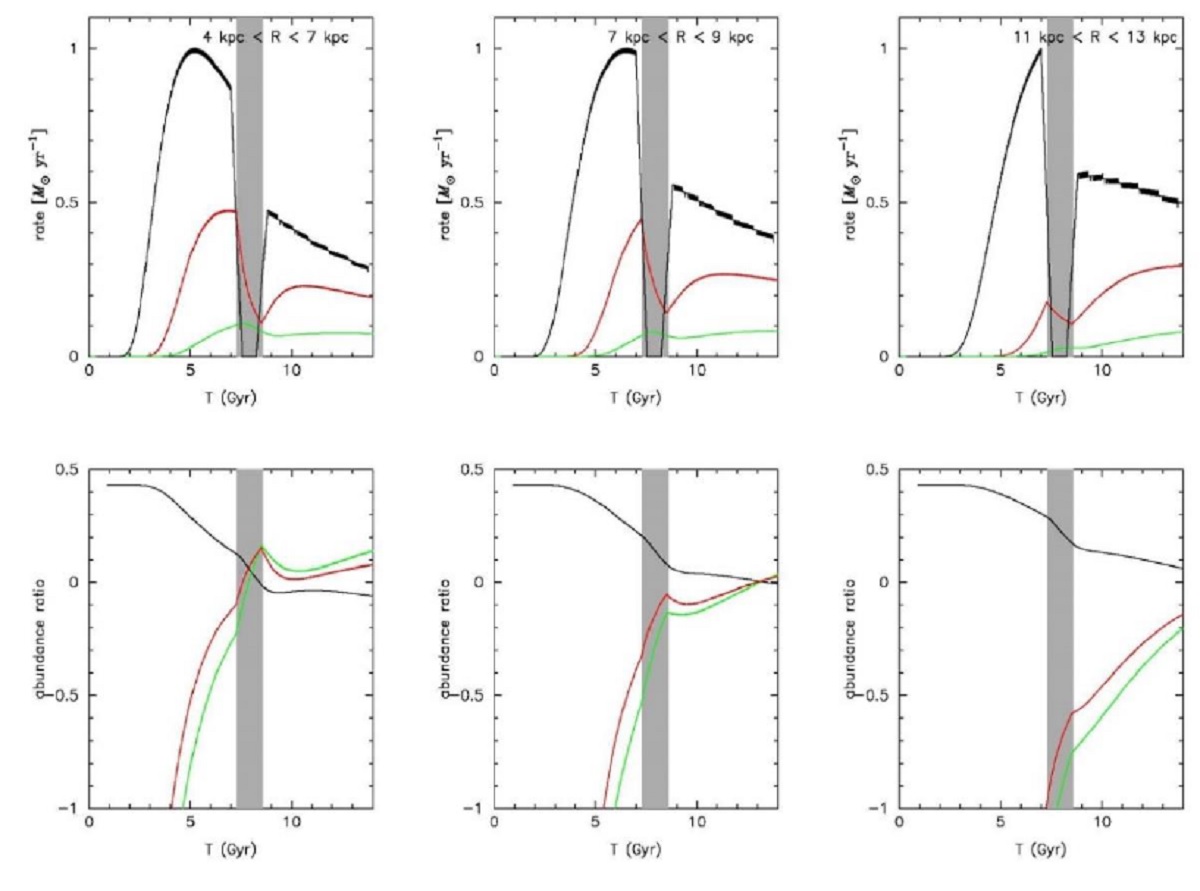

低温降着流モデル 低温降着流モデルは Dekel-Birnboim モデルに基づいて計算される。 初期低温モードでは、ガスは自由落下して円盤に降着する。 先のビリアル質量に対して、低温降着流は 6 1010 Mo の円盤を形成する。 そのスケール長は 3 kpc で観測値と一致する。 それにより、安定衝撃波が出現する時期が予言される。そこでガス降着は 低温モードから高温モードに変化する。 図1=[α/Fe] - [Fe/H] 関係 図1は二つのモデルによる時間変化と現在の [α/Fe] - [Fe/H] 関係を 示す。太陽近傍は R = [7, 9] kpc とした。図の最下段を見ると低温降着流 モデルが観測を良く再現していることが判る。 |

|

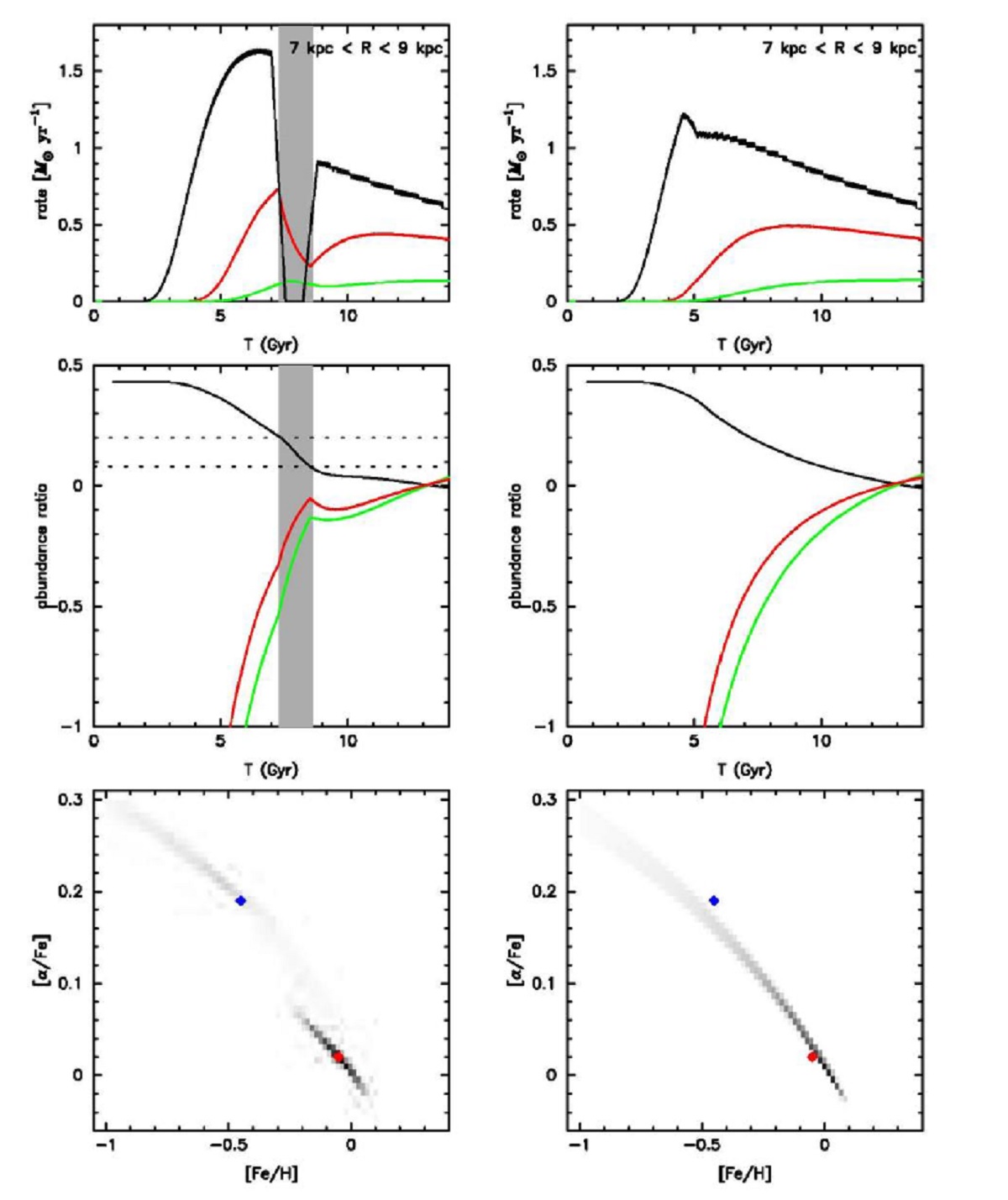

星形成停止 6 Gyr 昔に起きた星形成停止は低温降着流モデルにおいて双峰性を作る のに大きな貢献をしている。この時期星形成は低下する(図1中段)が、 Ia 型超新星は相変らず頻繁に起きていた。この期間に [α/Fe] は低下 し続けるが僅かな数の星しか生まれない。それより根本的な原因は進化の途中 でしばらくガス降着が停止したことである。 図2=ガス降着停止の説明 図2にはこのガス降着停止がどのように生じるかがはっきり示されている。 tent はガスがダークマターハローに突入する時期である。tent < 4.3 Gyr では衝撃波加熱モデルにおいて、冷却時間は自由落下時間より短い。このため、 低温降着流モデルでも衝撃波加熱モデルでもガス降着は同じように起きる。 tent > 4.3 Gyr の場合、低温流モデルではガスは自由落下時間で降着し続 ける。しかし衝撃波加熱モデルでは冷却時間が自由落下時間より長くなるため、 ガス降着は遅くなる。衝撃波加熱モデルだと T = 8.6 Gyr までに降着する量の ガスを、低温流モデルではT = 7.3 Gyr までに降着させる。 高温モード tent = 6.3 Gyr で低温流モデルの低温モードは終了し、ガス降着は高温モ ードに転換する。したがって、T=6.3 Gyr 後にハローに入ったガスは T = 8.6 Gyr に降着するまで待たされる。(図2で青線が飛んでいる部分) T = 8.6 で 衝撃波加熱モデルの降着時間が低温流モデルに追いつく。その後は両者の区別 は無くなる。 |

図2. tent=降着ガスがダークマターハローに入った時間と, T = 円盤に到達 した時間, との関係。 |

|

低温流モデルの結果 図1は低温流モデルの結果を詳しく述べている。最初のガス降着は短く激し い星形成を引き起こし、 II 型 SNe による α-元素の放出が直ちに始ま る。この星形成は素早くて Ia 型 SNe による Fe の供給が始まる前に弱まる。 従って、この時期に形成された星の大部分は高い [α/Fe] を有する。 それに続く静謐な星形成期の間、Ia 型 SN 爆発が支配的になり α-元素 の増加を上回るので、星間物質中の [α/Fe] は減少していく。第2ガス 降着が 2 Gyr 後に始まって星形成が再び活発になると [α/Fe] はほぼ 一定値を取るようになる。この第2星形成期に生まれる星は [α/Fe] が 第1期星より 0.2 dex 低い。中間値の星が少ないため、[α/Fe] - [Fe/H] 図上では上系列と下系列の間に間隙が生じる。 二つの星形成期 太陽近傍の星形成史は観測された [α/Fe] - [Fe/H] 関係をモデルで フィットして調べられてきた。 Snaith et al. (2015) は、星形成に二つの時期があり、両者は 7 Gyr 昔の低減期を挟んで分かれると した。これは低温流モデルの予言と一致する結果である。 |

観測との比較 最近の大規模サーベイ、Gaia-ESO, APOGEE, HARPS は銀河系の遠方領域、太陽 から 10 kpc まで観測領域を広げてきた。図3には R = [4, 7], [7, 9], [11, 13] kpc 領域で、 [α/Fe] - [Fe/H] 関係を比較した。 外側と内側の比較 下側 [α/Fe] 系列の上側 [α/Fe] 系列に対する強度は円盤外側 ほど大きくなる。これは第2星形成期降着の第1星形成期降着に対する強度比 が外側ほど強くなるからである。図4を見よ。外側円盤では上側 [α/Fe] 系列が殆ど見えなくなっている。もう一つ注意すべきは、 Rgc が増すにつれ、 下側 [α/Fe] 系列の [α/Fe] 値が増加して行き、[Fe/H] は低下 していくことである。これは外側円盤が現在も依然として星形成の若い時期 にあり、豊富な星間物質の供給を受けて活発に星を生んでいるからである。 星間物質に対する鉄の汚染はまだ進んでいない。 |

|

局所群銀河 Williams17 は M31 が二回の星形成期を経験したと述べている。Williams09, Gogarten10 は M33, M300 に内側から外側円盤形成の証拠を見出し、また星形 成史は単調であると述べている。低温流モデルは二つの星形成期の間にある 静謐期は銀河質量が大きいほど長くなり、大星形成期がより強くなることを 予想している。 |

銀河系の立場 興味深いことに M31 の星形成間隙は MW より大きいようである。 しかしながら、第1期と第2期の強度比が動径距離に依存して変化する現象は M 31 では見られない。低温流モデルによると、銀河系は星形成間隙が見られ る銀河の下限質量にあたる。 M33 と NGC 300 の観測はこのモデルを支持する。 |

|

前のモデルと今回のモデル モデルは円盤を多数の円環に分け、各円環に特定のガス降着を降らせ、星と ガスの進化を計算する。前のモデル Noguchi18a では II 型 SNe による元素 増加しか考えなかった。 Ia 型 SNe は組み込まれていなかった。今回はそれを 加えた。 元素放出 II 型 SN 1個につき、3.177 Mo の α 元素と 0.094 Mo の Fe が星 間空間に放出される。I 型 SN 1個は 1.38 Mo のガスを外に放出するが、内 α 元素は 0.438 Mo, Fe は 0.74 Mo である。 |

DTD = delayed time distribution Ia 型 SNe の爆発は DTD 式に従って起こる。Maoz10 によると、それは DTD(t) = 10-3(t/Gyr)-1.1 SN Mo-1Gyr-1 ここに t = 超新星の母星が生まれてからの時間。連星進化の不定性を考えて、ここでは DTD(t) = 0 (t<0.3 Gyr) とした。 フィードバック効率 フィードバック効率 ε を Noguchi18 の ε = 0.05 から 0.15 に変えた。しかし、結果に大きな影響はない。 |