O, B, A 星データは入手できる限り集めた。より晩期の星が観測可能なほど 明るかった場合、それは大抵近傍で測定できるほどの減光は示さない。従って F 型星データの収集は完全ではない。加えて、セファイドと星団の減光も Neckel 1967 から採った。Blanco et al 1970、Mermilliod 1976 の光電測光カタログは CDSから得られ、非常に有用であった。

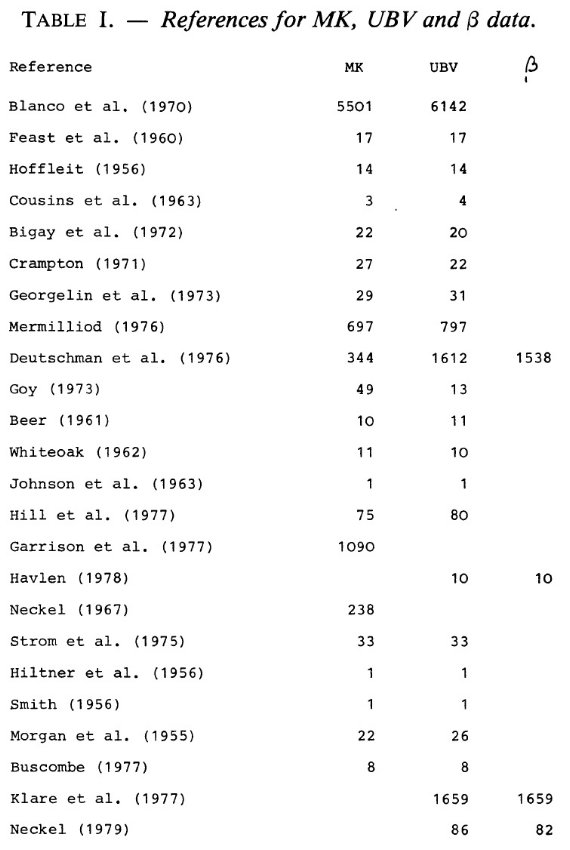

O, B 星データは他の目的にも有用である。そこで、距離、減光の決定には データが不足でも加えておいた。座標の 50 % は CSI = Catalogue of Stellar Identification または SAO カタログから採った。残りは表1の文献から集めた。 MK タイプ、UBV データ、β 値なども表1の文献から採った。

サンプル星の分布

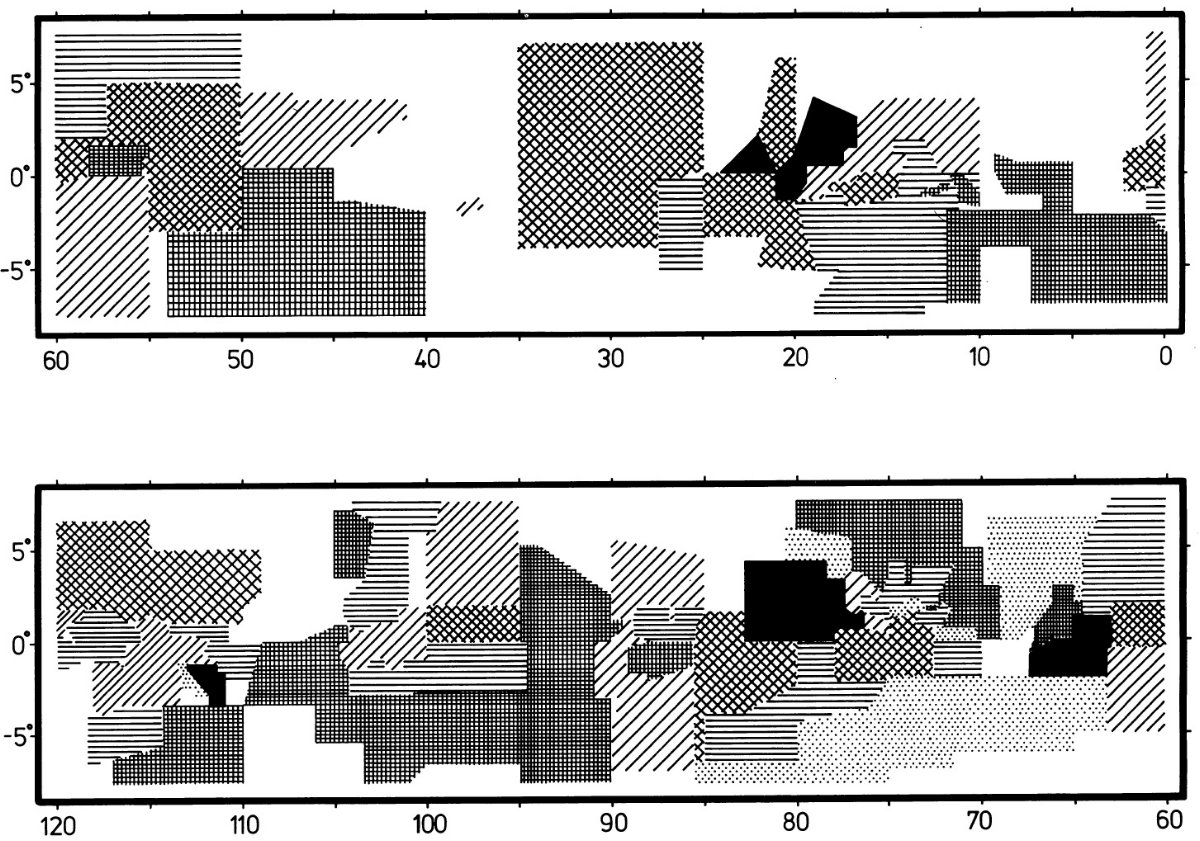

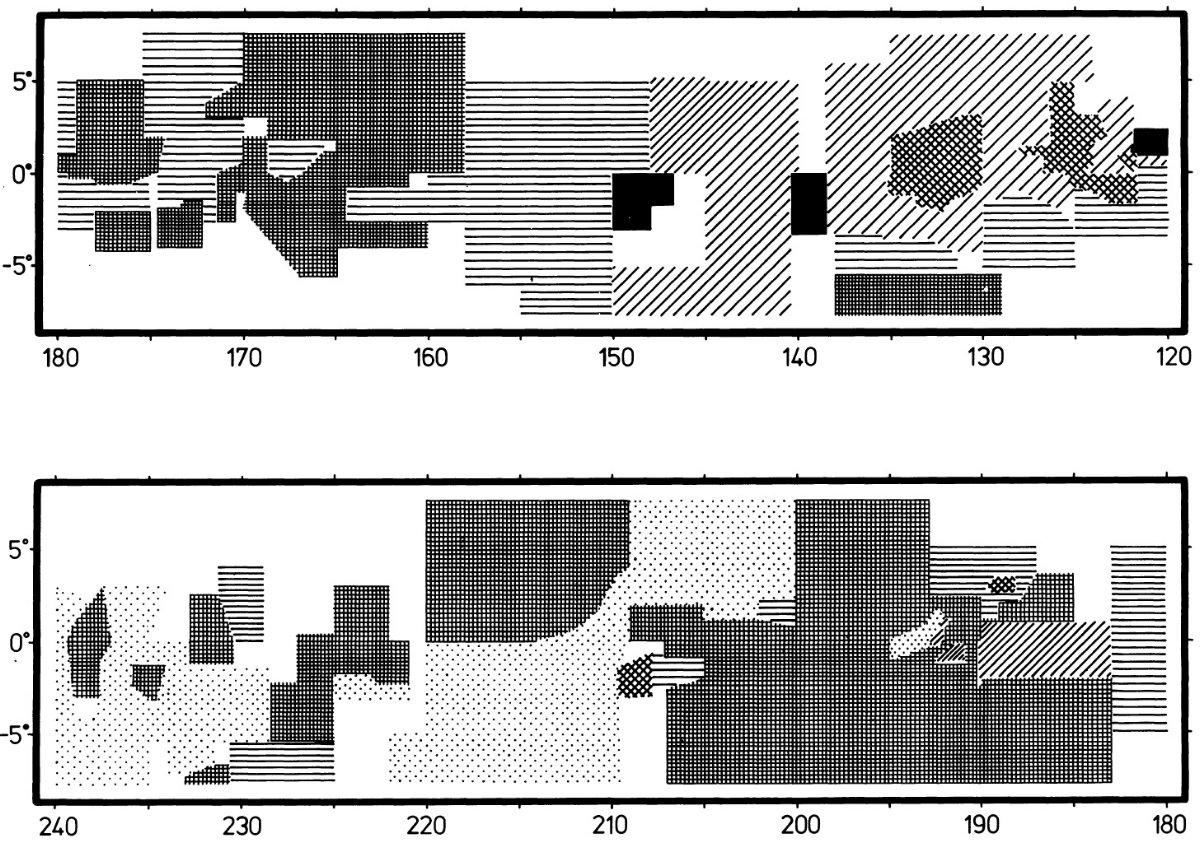

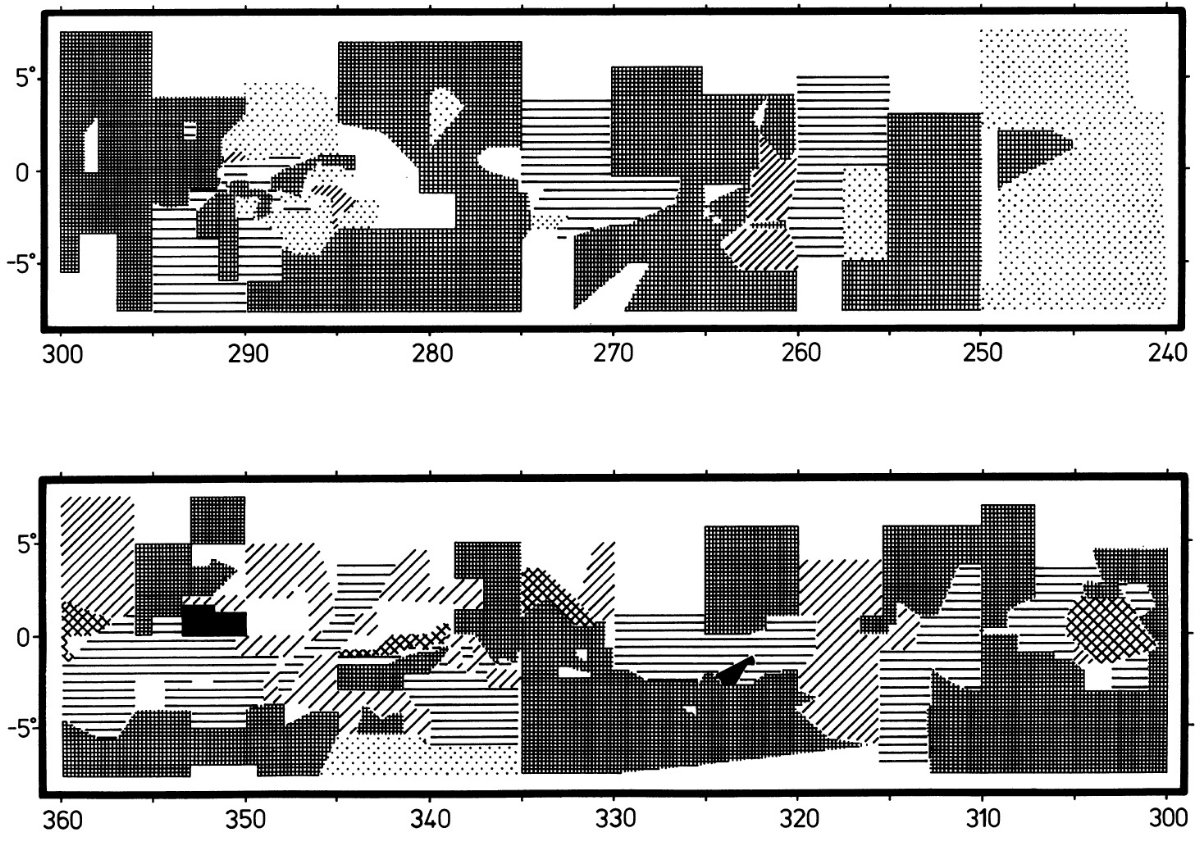

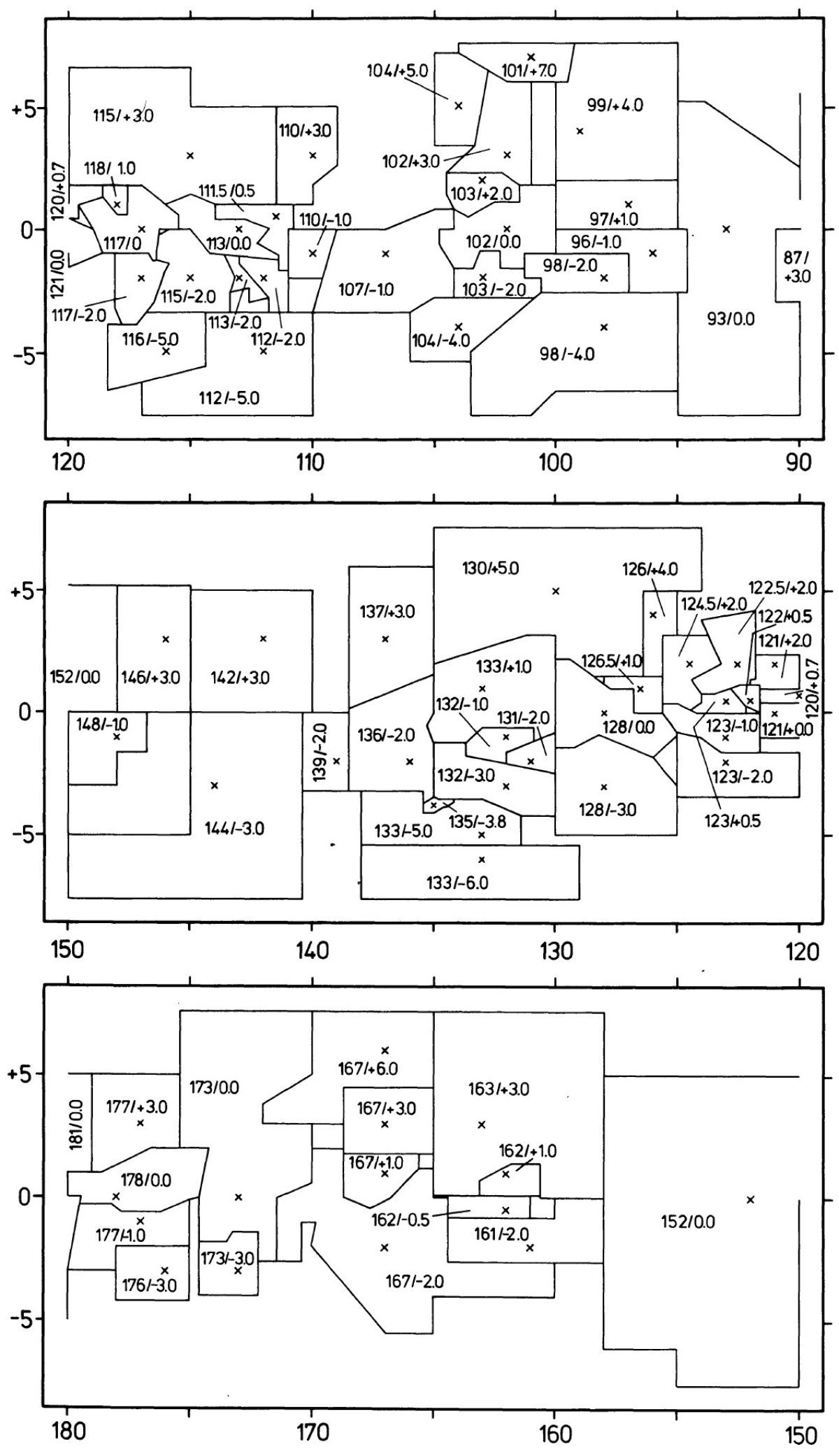

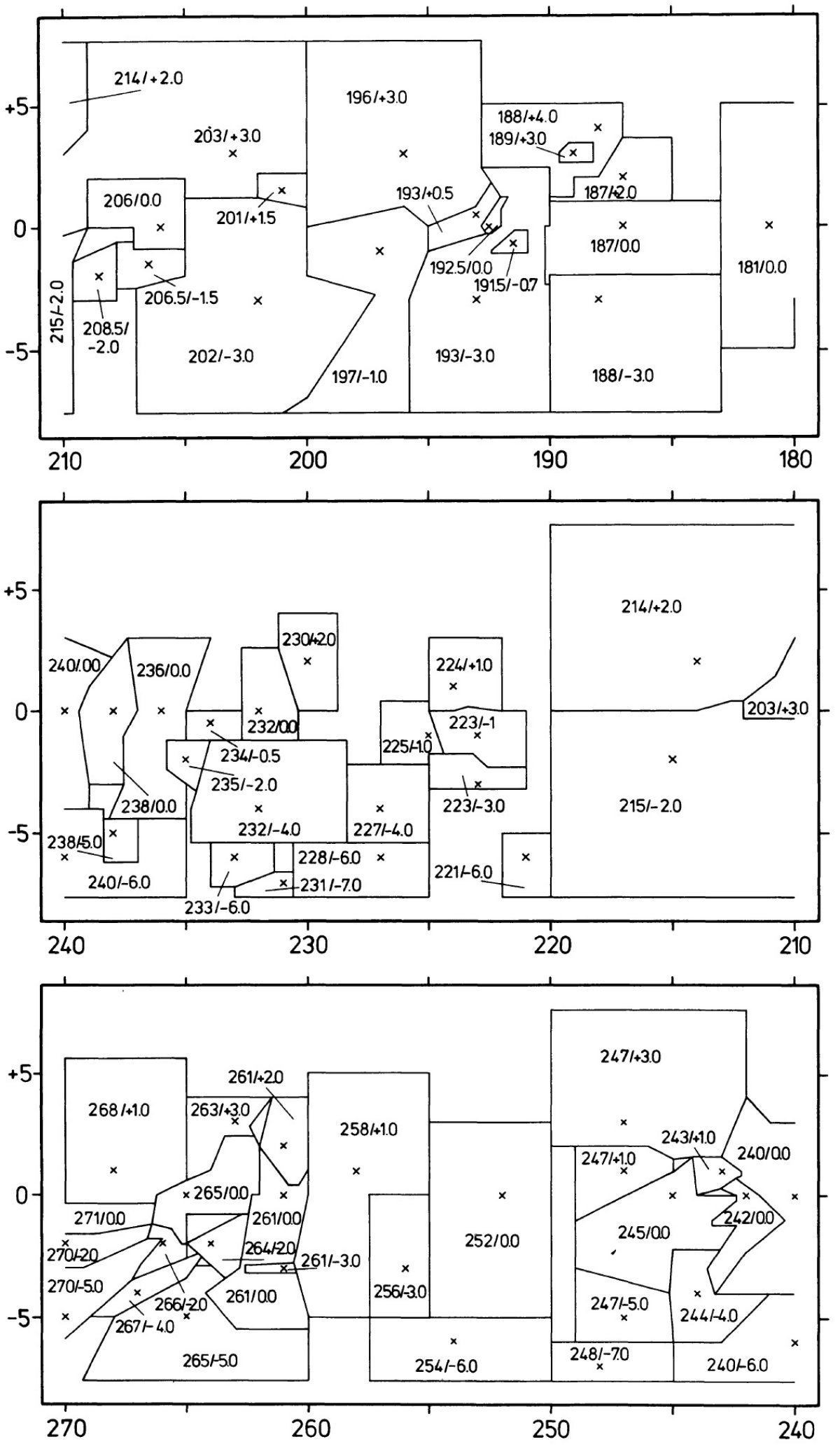

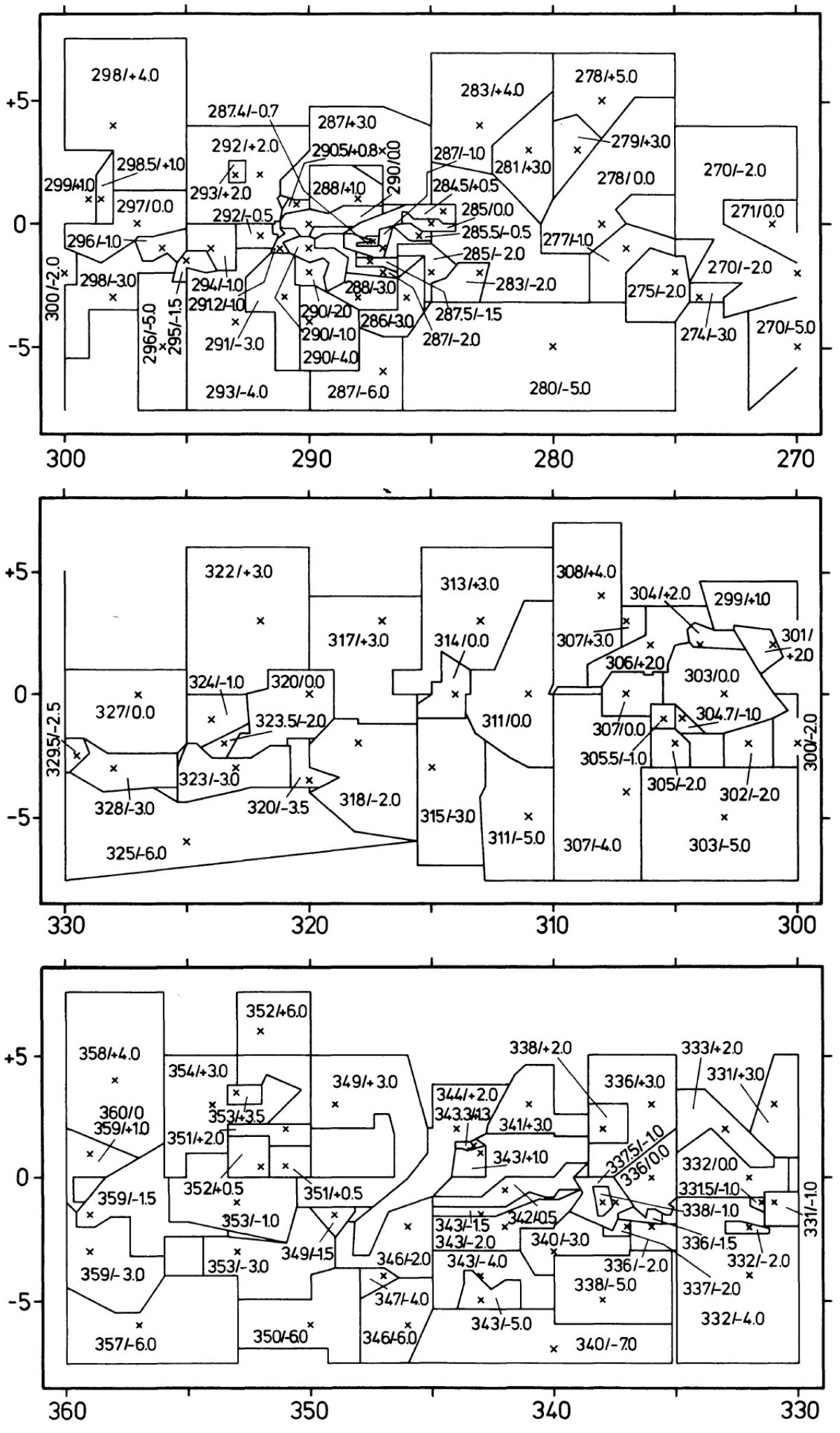

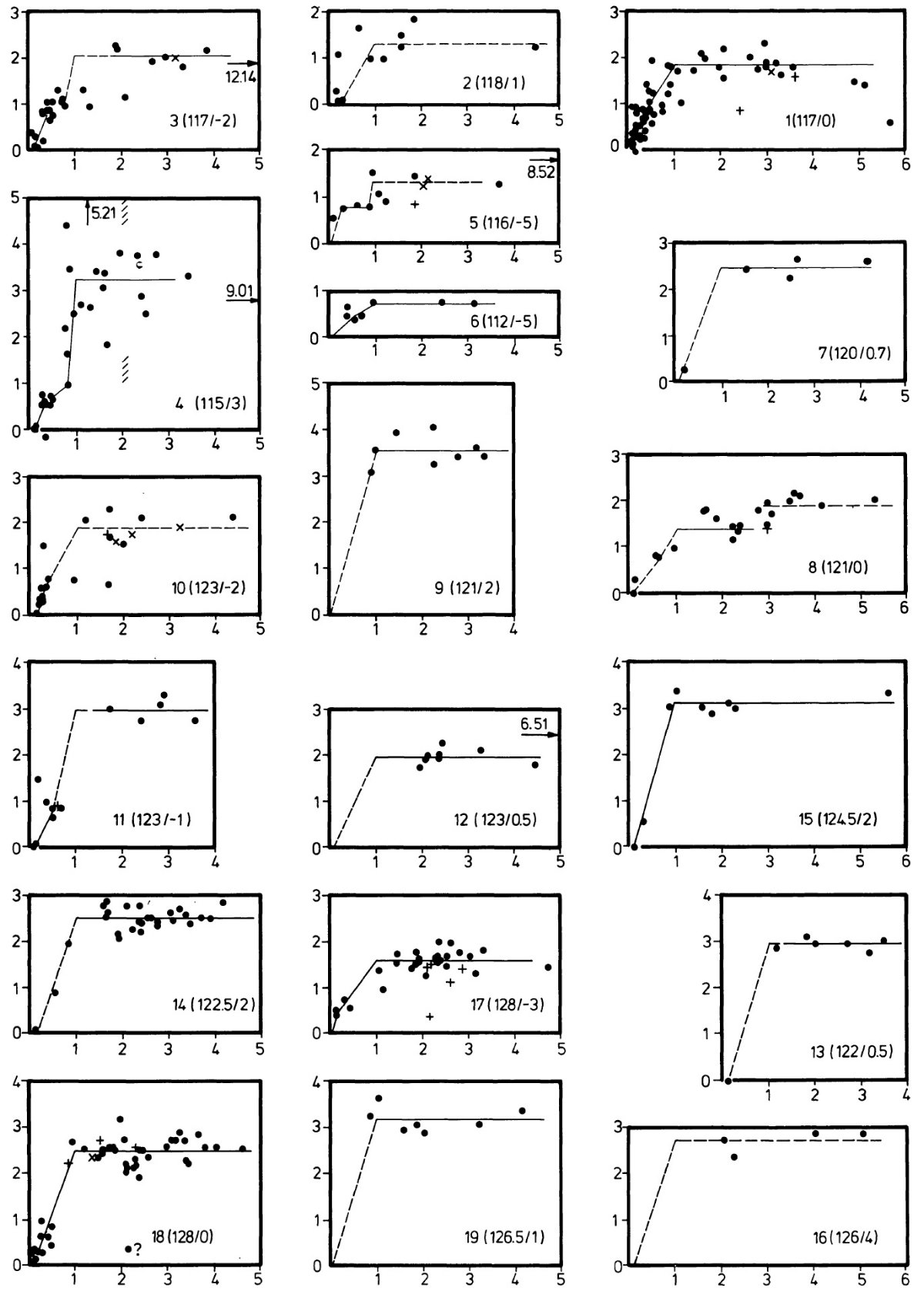

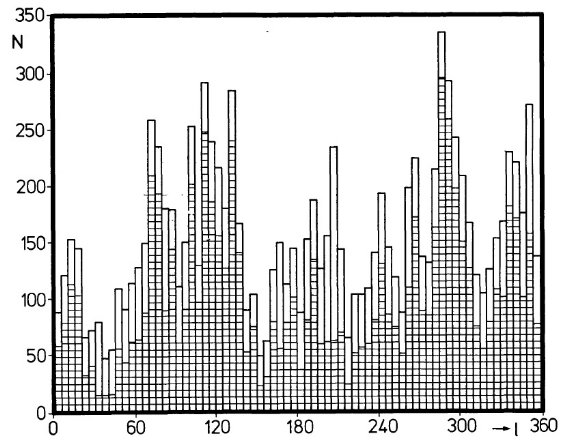

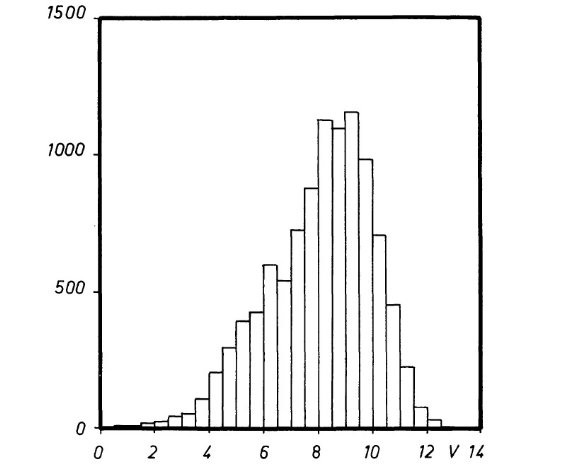

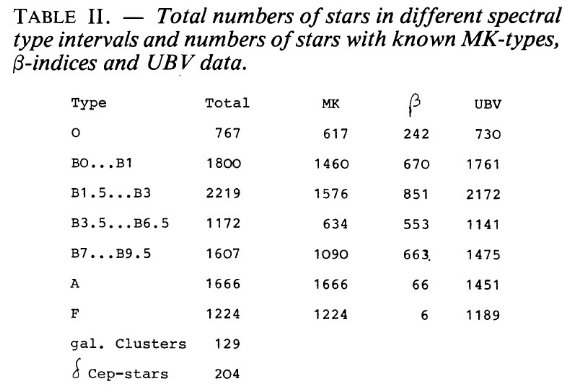

銀経 5° 区間ごとのサンプル数の変化は、星全体と |b| < 7°.6 に分けて図1に示す。図2には V 等級分布を示す。表2にはスペクトル型毎の サンプル星数を示す。表2にはそれらの数を載せた。

カタログ

全体として、カタログには 11,072 星が含まれる。内 7565 は O, B 星で ある。近い将来カタログは CDS から採れるようにする。

図1.サンプルの銀経分布。影線は |b| < 7°.6 の星。

図2.サンプルの V 分布。

表1.参考文献一覧

表2.スペクトル型毎の星数。