低温度星の IUE スペクトル遷移領域輝線の観測から Linsky, Haisch (1979) は恒星の外層構造が HR 図上の 「分割線」で二分されることを見出した。 その分割が遷移領域輝線以外にも存在するか、その後多くの研究がなされた。

速度分割線 (velocity dividing line)

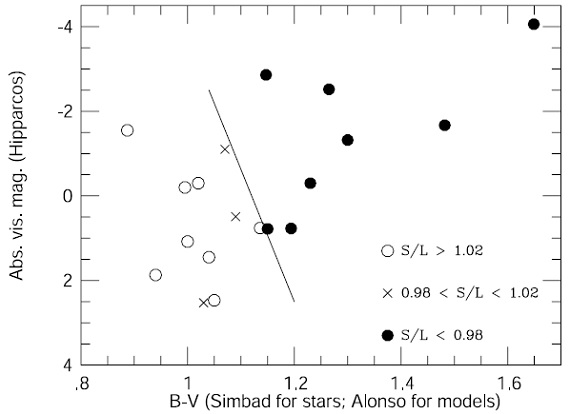

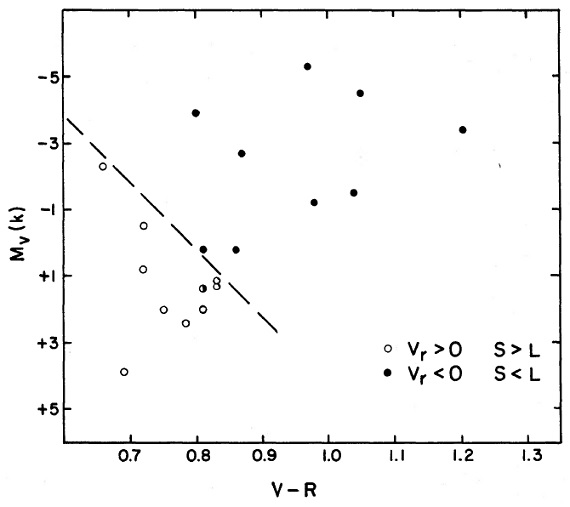

Stencel, Mullan 1980 は IUE データから MgII の h, k 線を調べた。それ ぞれのラインは二つに割れている。S=短波長側ピーク強度、L=長波長側ピーク強度とした時、 太陽では S/L が1より大きい。しかし、多くの低温度星では S/L < 1 である。 右図には S/L が 1 を超すラインを速度分割線として示した。興味深いことにこのラインは Linsky, Haisch (1979) が発見した遷移領域輝線の「温度分割線」とほぼ重なる。(表示に Mbol と Mv の違いはあるが。)

星風が吹き始める

これらの事実は、赤色巨星が VDL を越す際に、熱いコロナが消失し、冷たく 高密度の星風が吹き始めることを意味する。

図 Stencel, Mullan 1980 より。