2.1.RGB Tip までの進化

第1ドレッジアップRGB 星は大体 2 Mo 以下の星で約 0.1 Mo の厚い水素燃焼殻に覆われたヘリ ウム核を持つ。この時期、対流外層は次第に深くなり、水素燃焼殻は 0.001 Mo にまで薄くなる。この結果、表面対流層の底が水素中心核燃焼生成物領域にまで 達する。このため表面組成に変化が生じる。これが第1ドレッジアップである。 第1ドレッジアップではヘリウムの表面組成が増加する。 N/C 比も上がる。 しかし、注意しておくが、表面対流層の内側と外側では水素組成に段差がある。

ヘリウム核が以前の対流層底に到達

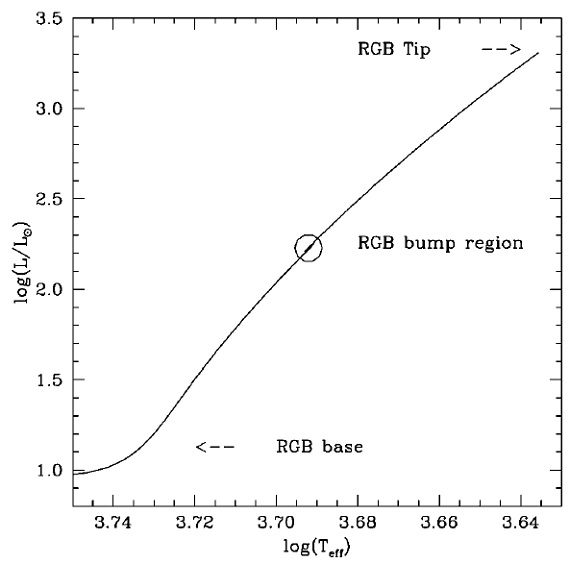

対流層が最も深くなるのは RGB の根本付近で、以降は進化と共に対流層の底は 上方に退いていく。一方、内部ではヘリウム核が成長を続ける。そして、ついに 以前表面対流層が存在した最深部に到達する。

RGB bump

突然燃料水素の増加に直面した星は、表面光度の低下させ、進化速度を緩め るという対応を採る。進化が遅くなる結果、そこには星が溜まる。これが RGB "bump" である。.

図1.M = 1 Mo, Z=0.0004, Y=0.231 の星の進化。