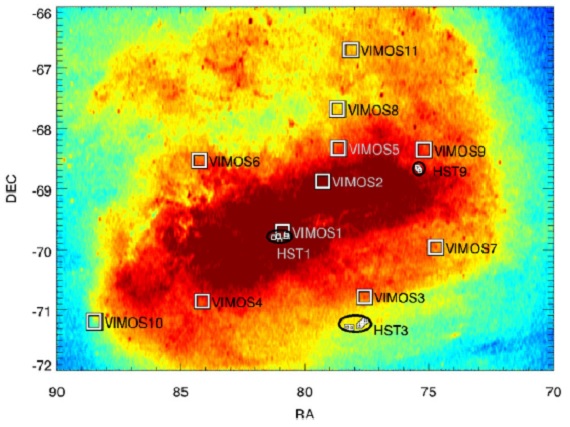

図1.Gaia DR1 に基づく LMC 中心領域の恒星密度分布。今回の VIMOS 観測領域と HST の位置を重ねた。

VLT 観測

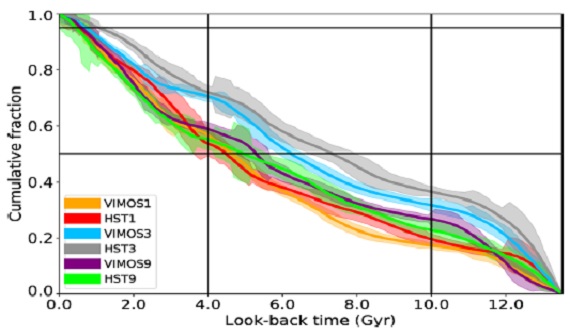

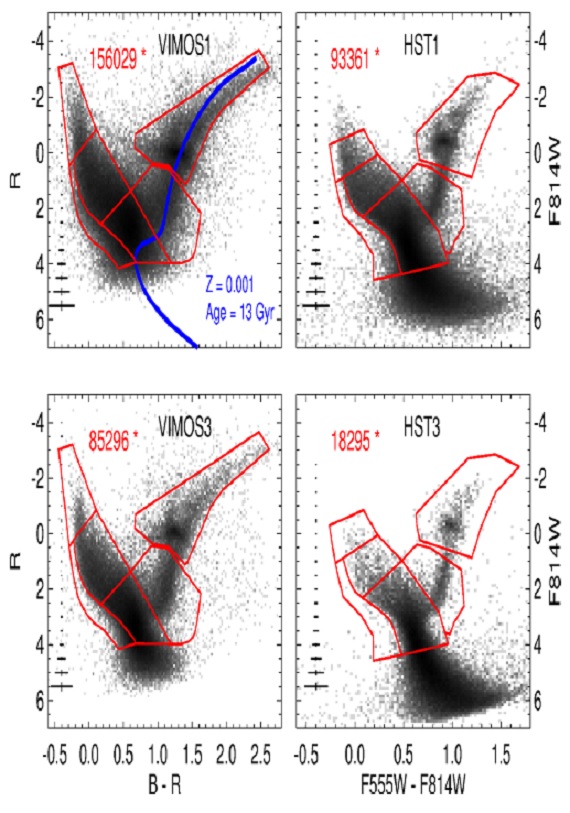

シーイング 0.6" - 0.8" を必要とするためサービスモードで観測を行った。 図1には観測位置を示す。図2に HST 隣接領域での VIMOS CMDs と HST CMDs の例を示す。

図2.左:HST 観測の近くに隣り合う VIMOS CMDs. 左上枠の青線= BaSTI Z = 0.001 t = 13 Gyr 等時線。この様な混んだ場所でも MSTO まで達していることが判る。

右:WFPC2?HST の CMDs. 赤枠=SFH 計算に使用した星の区域。