MYSO の無バイアスサンプル

Prusti, Adorf, Meurs 1992 は IRAS PSC から洗練された方法で低

質量 YSO を選び出した。我々は MYSO の無バイアスサンプルを作る。

MYSO の典型例として BN 天体 L > 104Lo (早期 B 型)

の埋もれた天体で、まだ HIIR を産み出していない、を考えた。

この天体の内部では核反応が開始しているが、ガス降着がまだ継続して

いると考えられる。通常、強い電離星風を伴い、強力な分子双極流を

示す事が多い。しかし MYSO の発見は偶然の産物で、より一様なサン

プルが必要である。

MYSO の予想数

一体銀河系内には幾つの MYSO があるだろう。現在の銀河系星形成率

を 6 Mo/yr とし、サルピーターの IMF を仮定すると 15 - 100 Mo の

星の形成率が出る。YSO 期を O 型星で 104 yr、中間質量

の Herbig Be-型星で 105 yr とすると、MYSO 数として

約 1000 個が得られる。

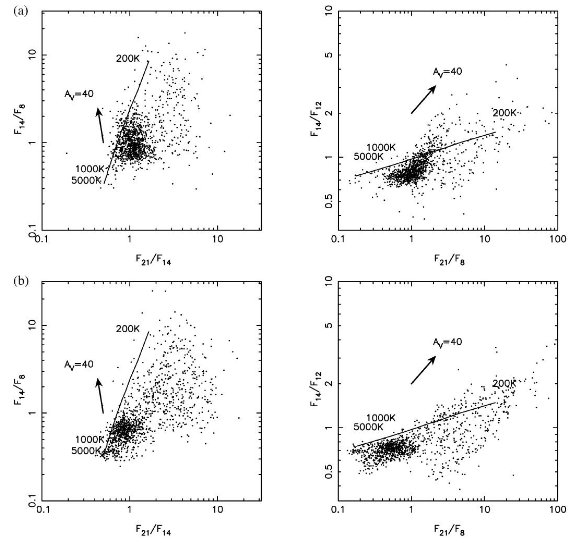

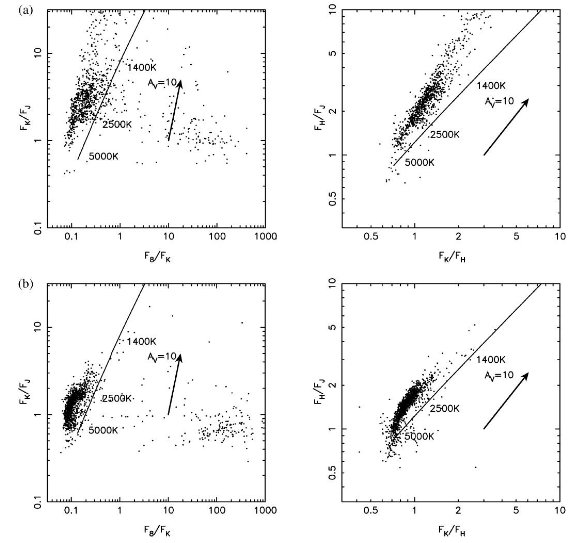

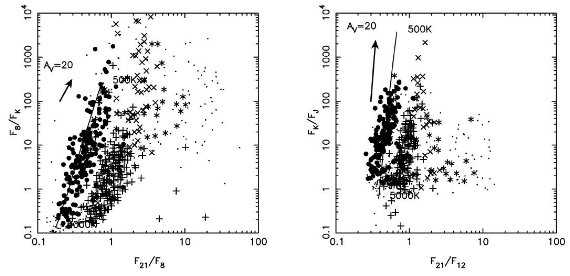

IRAS カラー選択

深いダスト雲の中の天体はどれも似たカラーになる。Campbell, Persson,

Matthews 1989 は 明るく、混入がない未同定 400 天体を調べた。彼らは

近赤外観測に基づき、厚い星周塵による K バンド超過のある 115 天体を

YSO 候補とした。最近の Ishii et al 2001 の分光観測によるとその

幾つかは Bγ 線の等値幅から HIIR か PN らしいとされている。

追尾観測は極めて重要である。 Chan, Henning, Schreyer 1996 は

類似のカラー選択から 254 MYSO 候補を選んだ。しかし、CHIIR を

除く仕事が抜けている。実際、 100 個以上が強い電波源としてリスト

に載っている。それらは星風からの放射よりずっと強い。多分 HIIR で

あろう。 Palla et al 1991 はそうして HIIR を除いた IRAS 天体

260 個の表を与えた。

| |

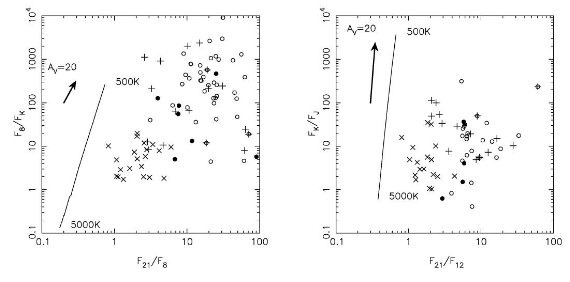

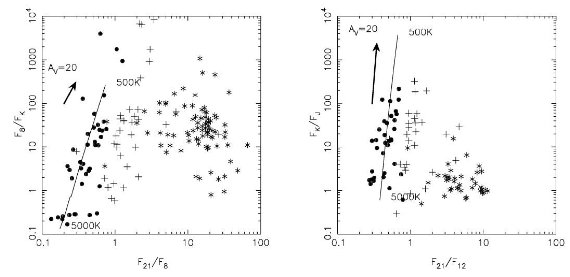

CHIIR

勿論、カラーで選んだ CHIIR サンプルにも多くの MYSO が含まれている。

Wood, Churchwell 1989 は VLA で検出した UCHIIR の 12-25-60 μm

カラーを調べ、類似のカラーを持つ 1646 天体を選び出した。しかし、

Codella, Felli, Natale 1994 は通常の HIIR も CHIIR と同じカラーを

持つ事を示した。さらに、Ramesh, Sridharan 1997 は Wood, Churchwell

サンプルには低質量星がコアを加熱している場合が多数含まれていることを

示した。Kurtz, Churchwell, Wood 1994 はサンプル中から 69 天体を

VLA で観測し、 80 % が CHIIR である事を確認した。しかし、幾つかは

弱くて MYSO と判明した。Sridharan et al 2002 は Wood, Churchwell

基準を満たす北半球天体から、 濃いガスに特有な CS が検出され、かつ

電波連続波の単ディッシュ観測では検出されなかった 69 の明るい MYSO

候補を選んだ。後の基準は CHIIR を除く為だったが、後に VLA で観測

した結果 1/3 が CHIIR である事が判った。彼らのサンプルは高分解能

観測を可能にするため意識的に孤立した MYSO に重点がかかっている。

メーザー

MYSO にはしばしば メタノール、水、OH メーザーが付随する。問題は

MYSO なら必ず存在するメーザーはないということである。MYSO からの

連続電波は弱くてどれでもマップ可能とは言えない。

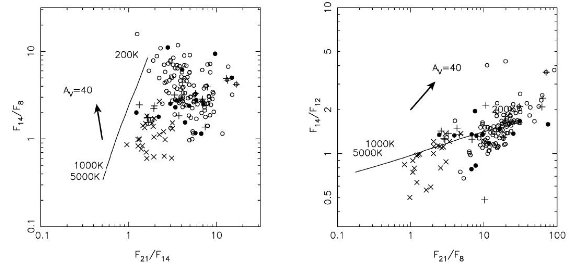

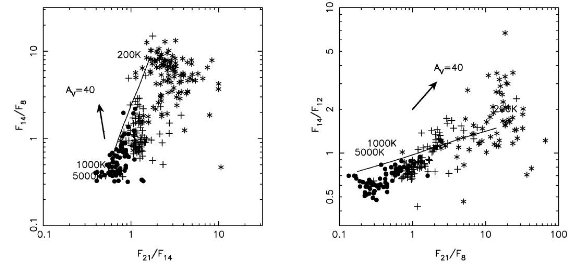

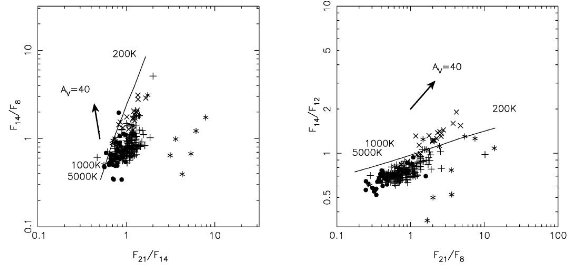

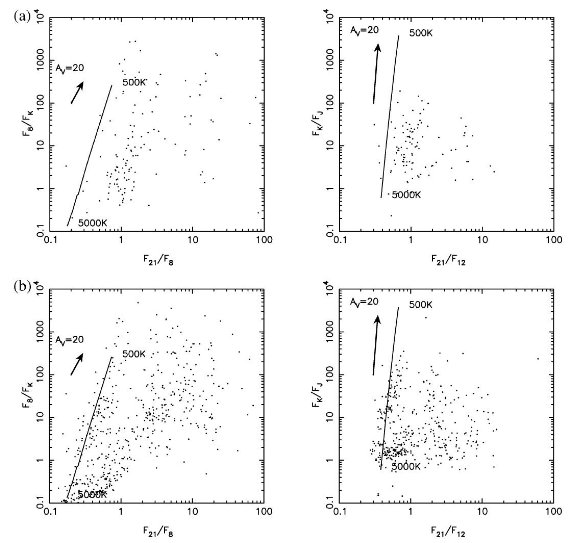

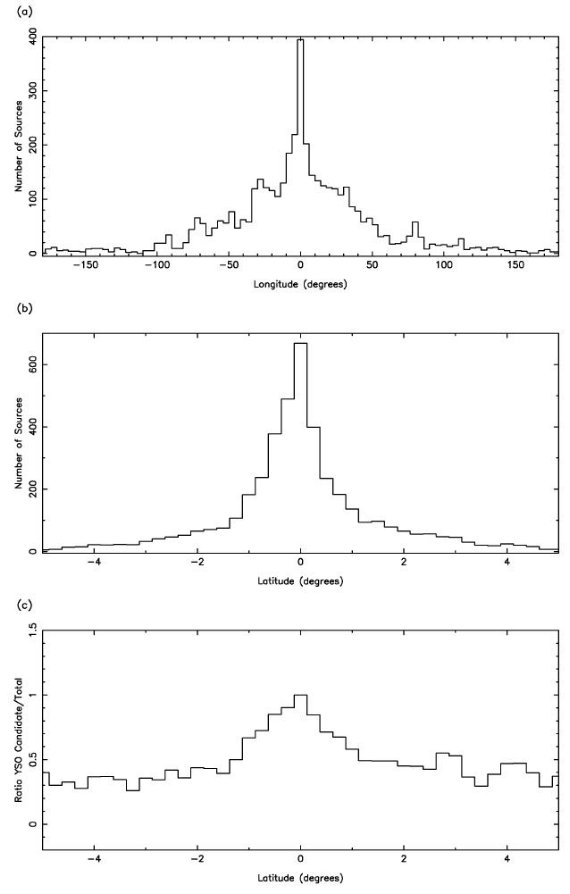

MSX

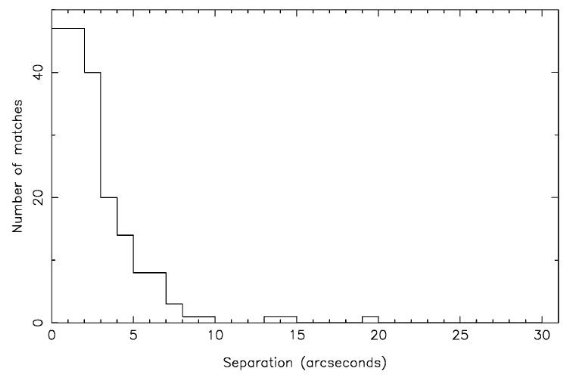

赤外探査が望ましいが、問題は IRAS ビーム径が 12 μm でも 45"

× 240" と大きく、混入効果が妨げになることである。その点

最近の MSX サーベイは 18" という高分解能で 8, 12, 14, 21 μm

サーベイを |b| < 5° で行って好都合である。

|