アブストラクトIRAS LRS は 5425 天体を含むが、丁寧な処理で新たに 11,224 天体を抽出した。 それら新スペクトルは連続光の形、吸収、輝線帯により 分類された。既存の可視、赤外カタログの対応天体をリストした。可視の光球 スペクトル分類と星周赤外分類との関係を論じた。 |

1.イントロLRS データベースには 50,000 天体に対する 170,000 スペクトルが含 まれている。良質の 5425 天体のスペクトルは IRAS LRS Atlas として 出版された。残りデータベースから新しいスペクトルを抽出する努力の 結果、 F(12) > 40 Jy の 356 スペクトルが Volk, Cohen 1989 により 出版され、 20 Jy < F(12) < 40 Jy の 486 スペクトルが Volk et al 1991 により出版された。既に the Atlas に載っていたものを含め 7 Jy > F(12) の 11,224 スペクトルの処理が進められた。この論文 ではそれらの 可視同定の結果をリストし、 LRS 分類を行い、可能なら 可視スペクトル型を示す。 |

|

Volk, Cohen 分類 Volk, Cohen 1989 は LRS スペクトルに関し以下の分類を提案した。 (S)レーリージーンズテイル型。通常 M5 より早期の裸星。 (F)滑らかだが R-J より緩い。多分薄い星周ダストがある。 (E)9.7 μm 輝帯。Volk,Kwok 1988 によると、τ = 2 で輝帯はピーク になる。弱い 9.7 μm 輝帯は SiC 輝帯と間違われやすい。 AFGL 2199 = IRAS 18333+0533 はそのよい例である。 (A)9.7 μm 吸収帯。連続光勾配は P 群より青い。厚い O-リッチ星周雲 を纏う星。幾つかは P 群かも知れない。例えば、Volk, Cohen 1988 では IRAS 19288+2923 を W-R 星かも知れないと P 群に入れた。しかしこの星は OH/IR 星である事 (Lewis Eder,Terzian 1985)が判っており、A 群に入れる べきである。 (C)11 μm SiC 輝帯。マスロス炭素星である。 (P)13 - 23 μm 連続光の勾配はかなり赤い。8 μm 付近の LRS 青端では急に上昇、さもなくば 11.3, 12.5 μm PAH 輝帯を示す。 このデコボコはシリケイト吸収帯とよく似ている場合がある。Atlas ではクラス 80 に対応する。S/N が低いと 30 - 39 または 70 - 79 クラスに間違われる。 (H)連続光勾配は赤い。9.7 μm 吸収帯, または 11.3 PAH 輝帯 を持つ。大部分は惑星状星雲, 反射星雲または HII 領域である。Atlas では 70 - 79, 60 - 69, 50 - 59 に対応。 |

(U)平坦な連続光と異常なデコボコを示す。幾つかにはシリケイト

輝帯がある。天体の性質はいまだに不明である。 (L)連続光+輝線。 (I)不完全または低 S/N スペクトル。 定量分類ではない 分類群の内部でもスペクトルの形は大きな変化が見られる。分類に定量的 な基準は用いられなかった。 Atlas クラスは数点でのフラックスに基づいた 機械的な手法で決められていたため、ノイズの影響を受けやすかった。この 論文では全体の様子から主観的に分類を行った。例えば、P- 群と A- 群の 違いは形の微妙な差に基づいている。これは機械的な分類では数値化が 難しい。 |

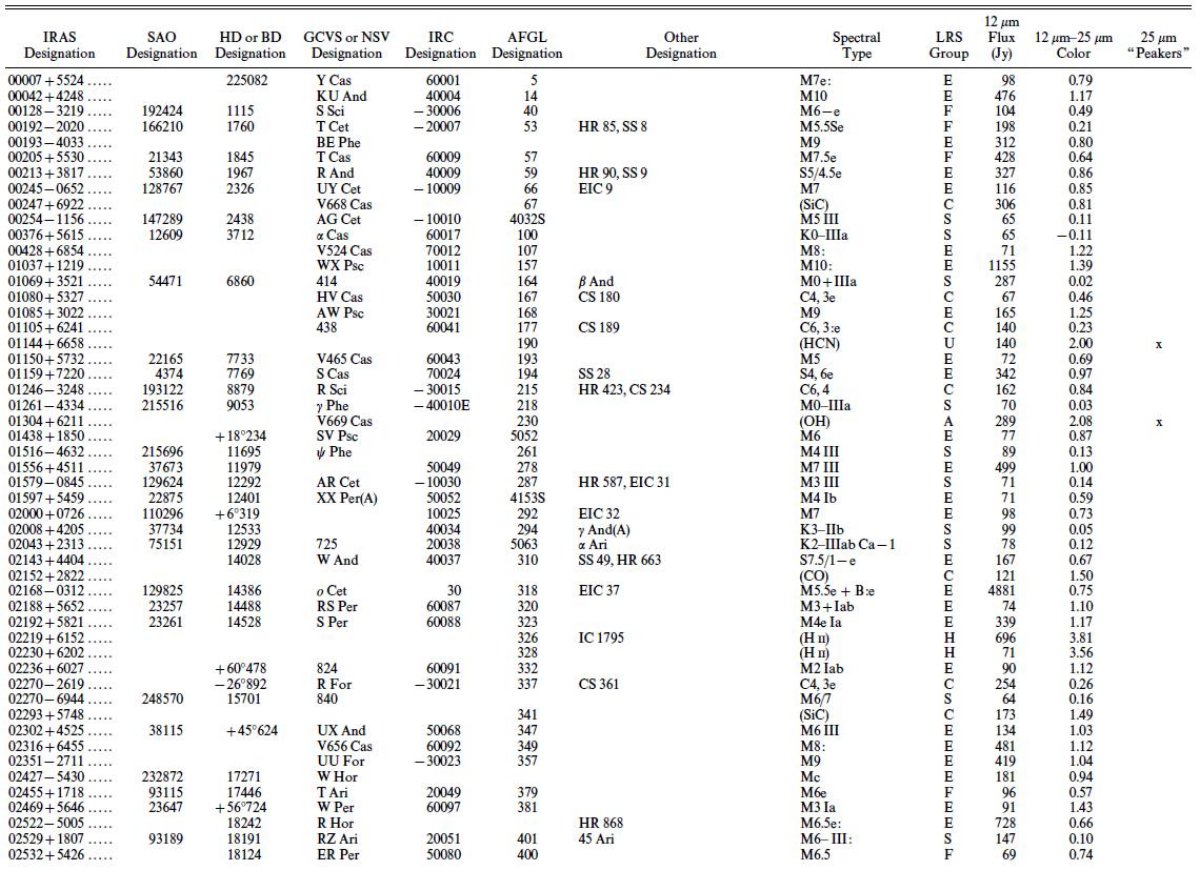

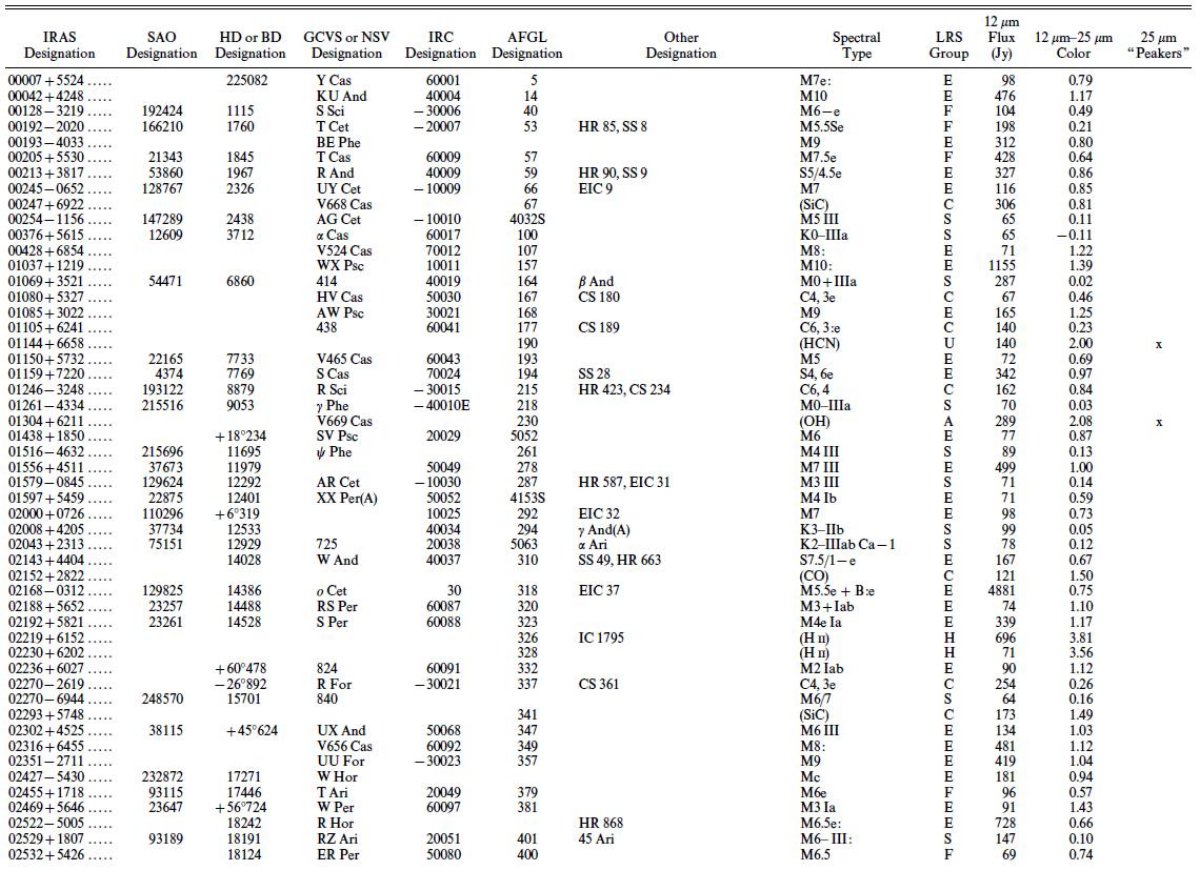

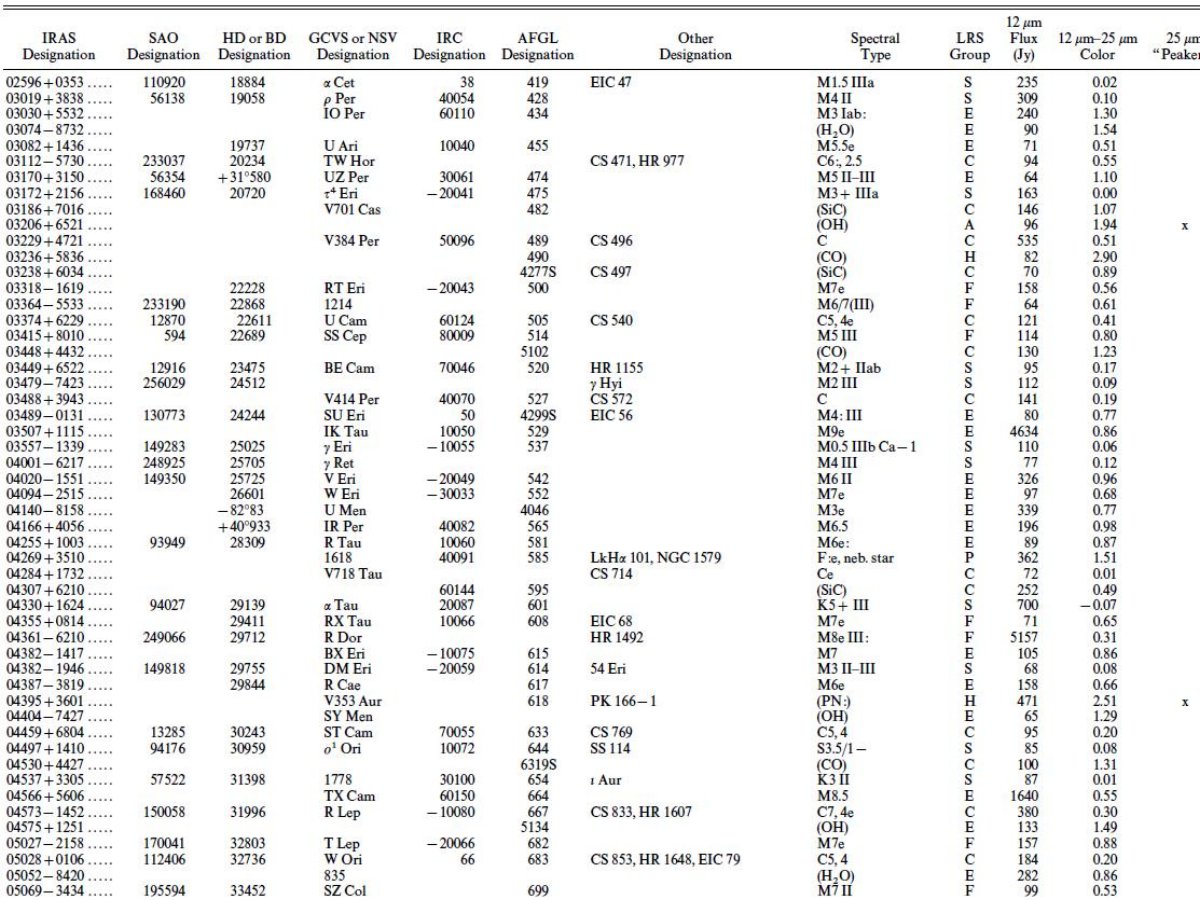

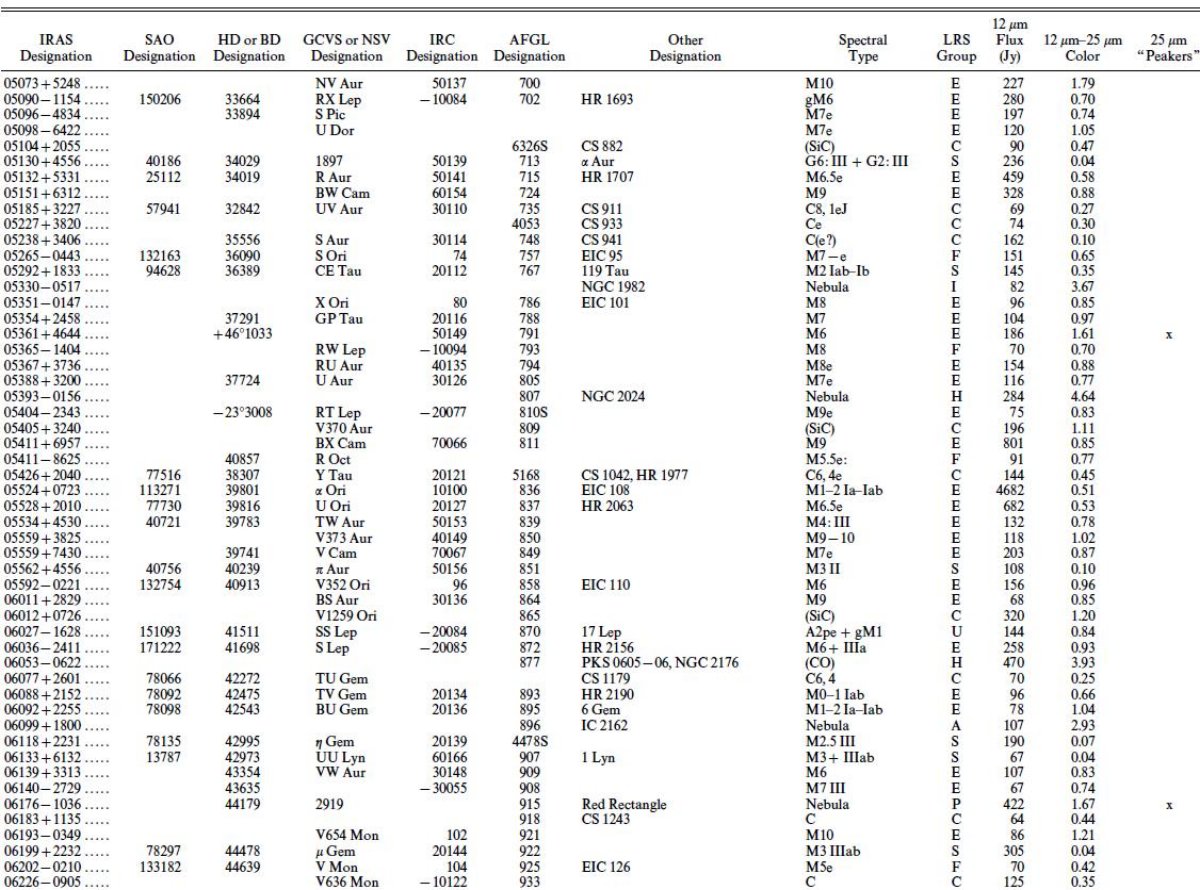

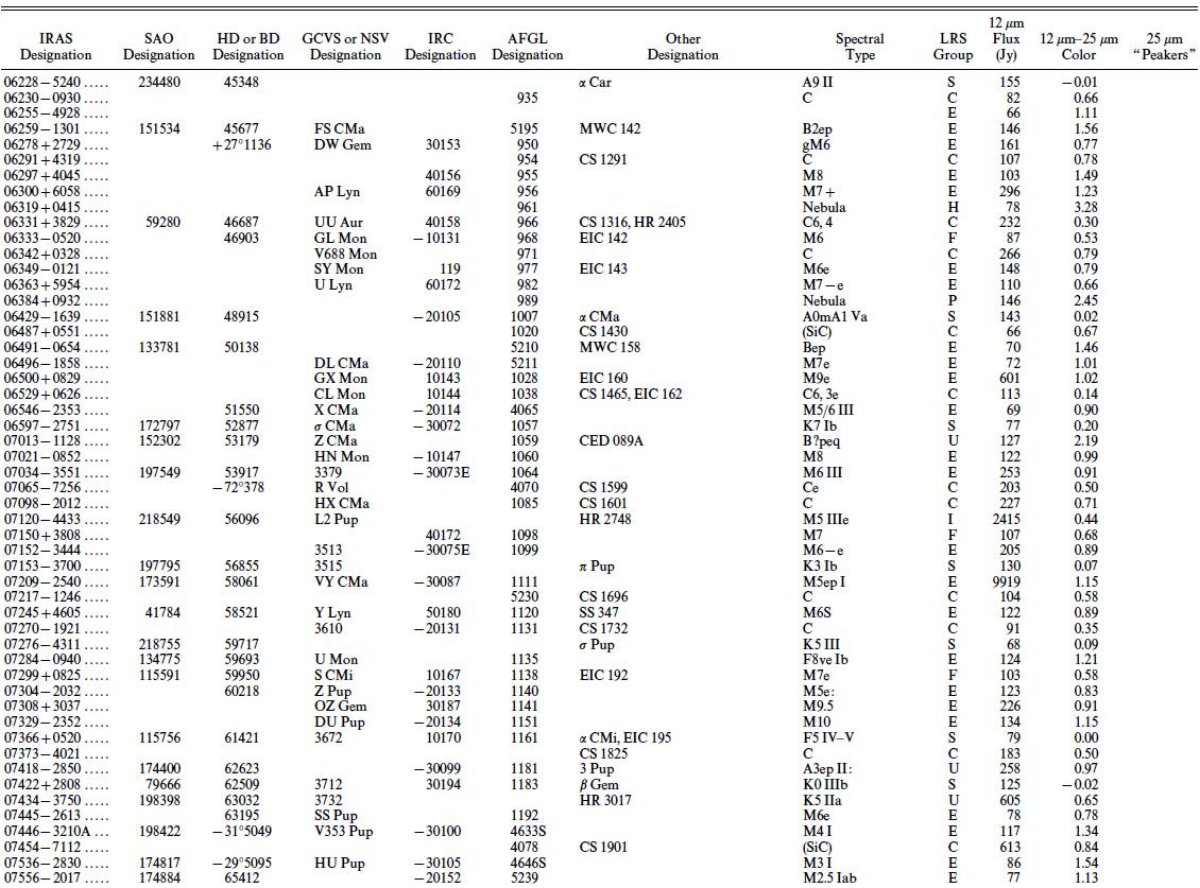

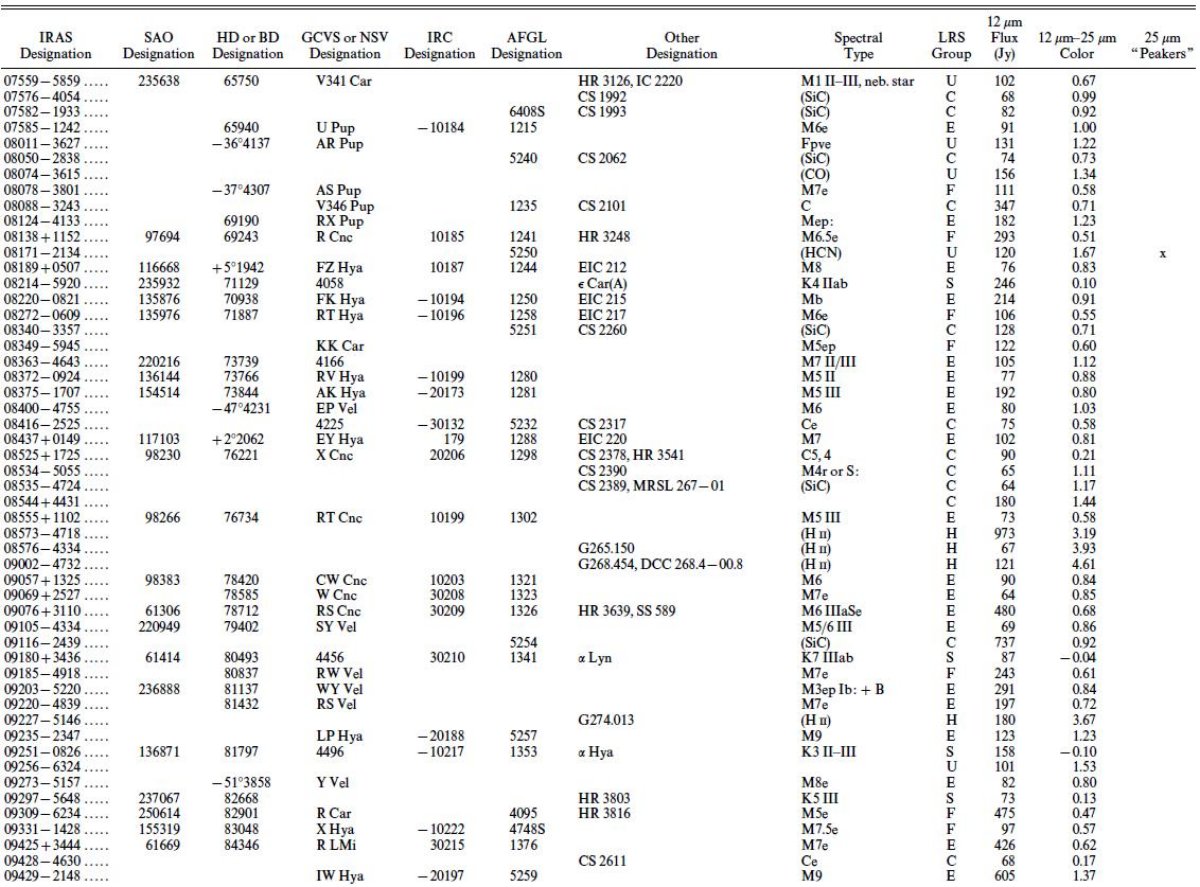

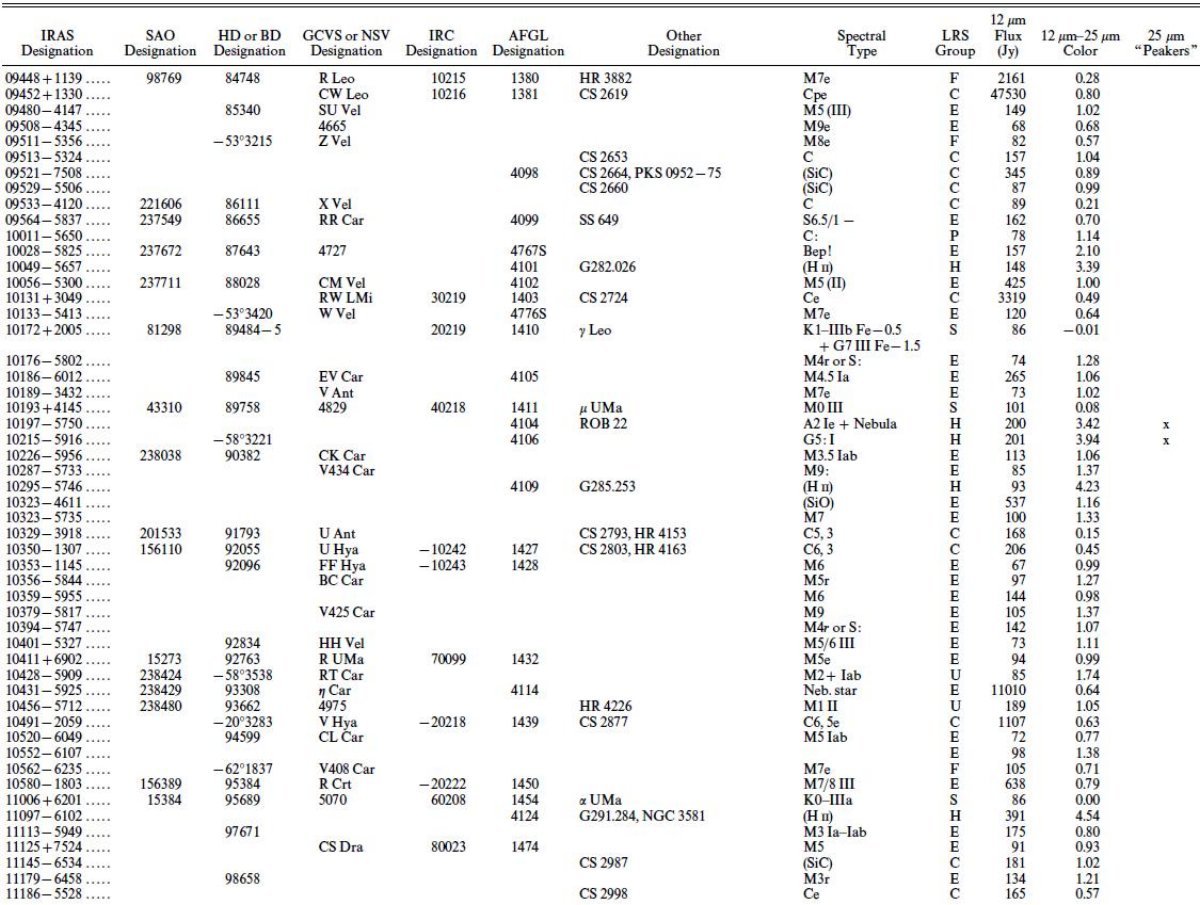

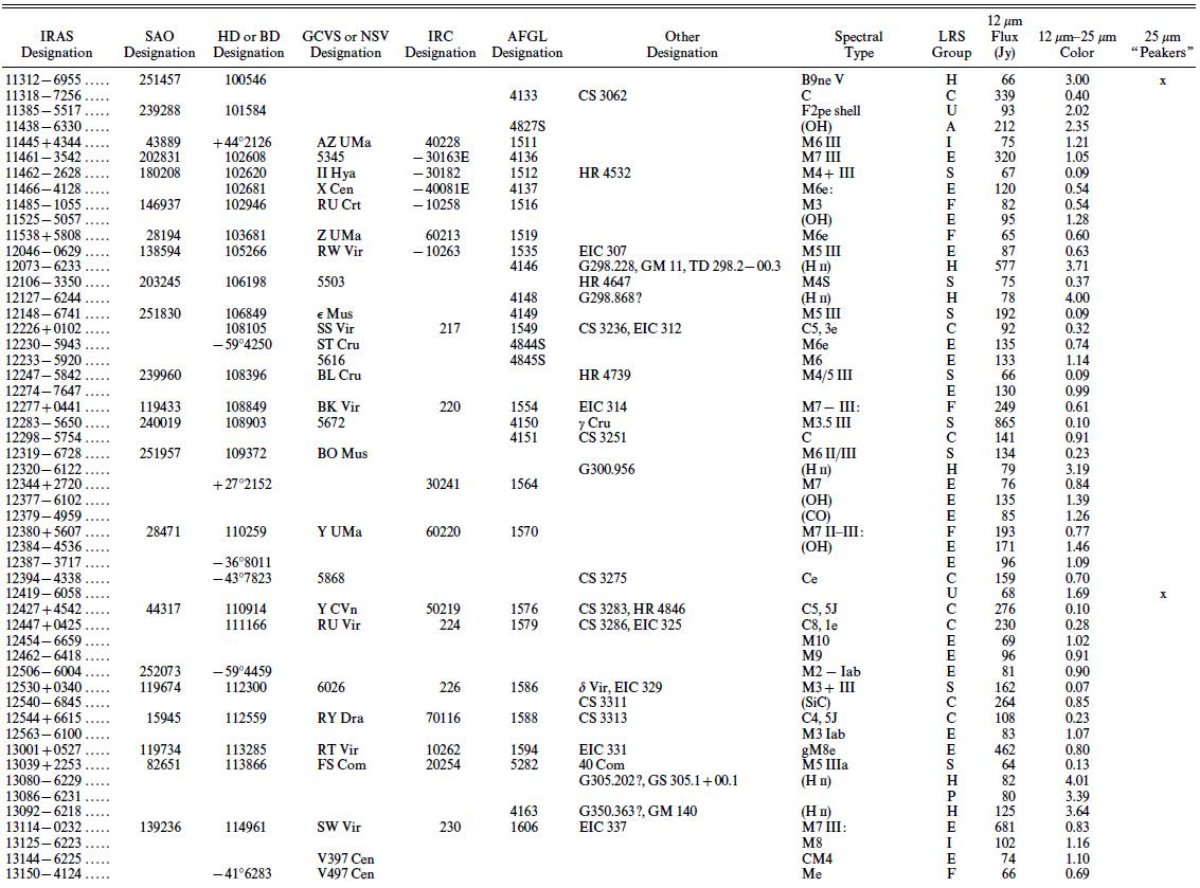

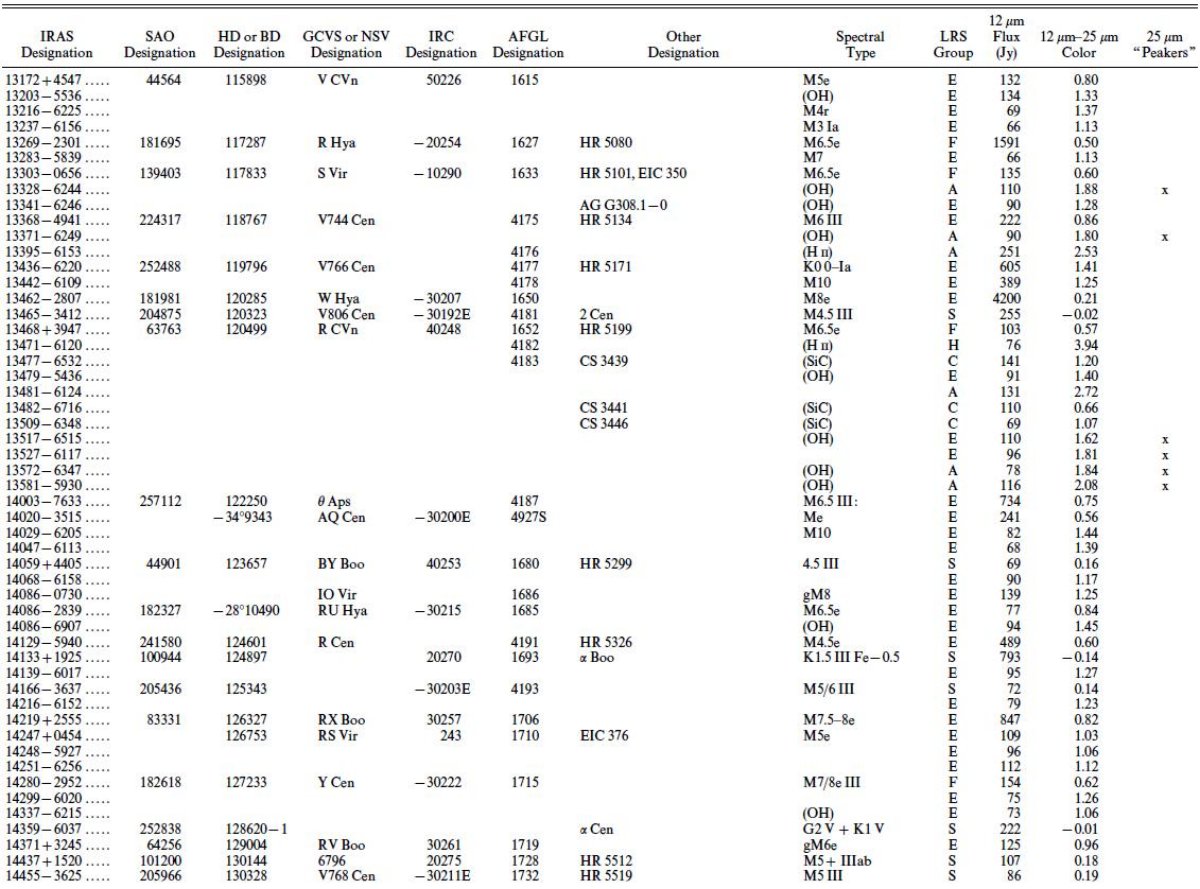

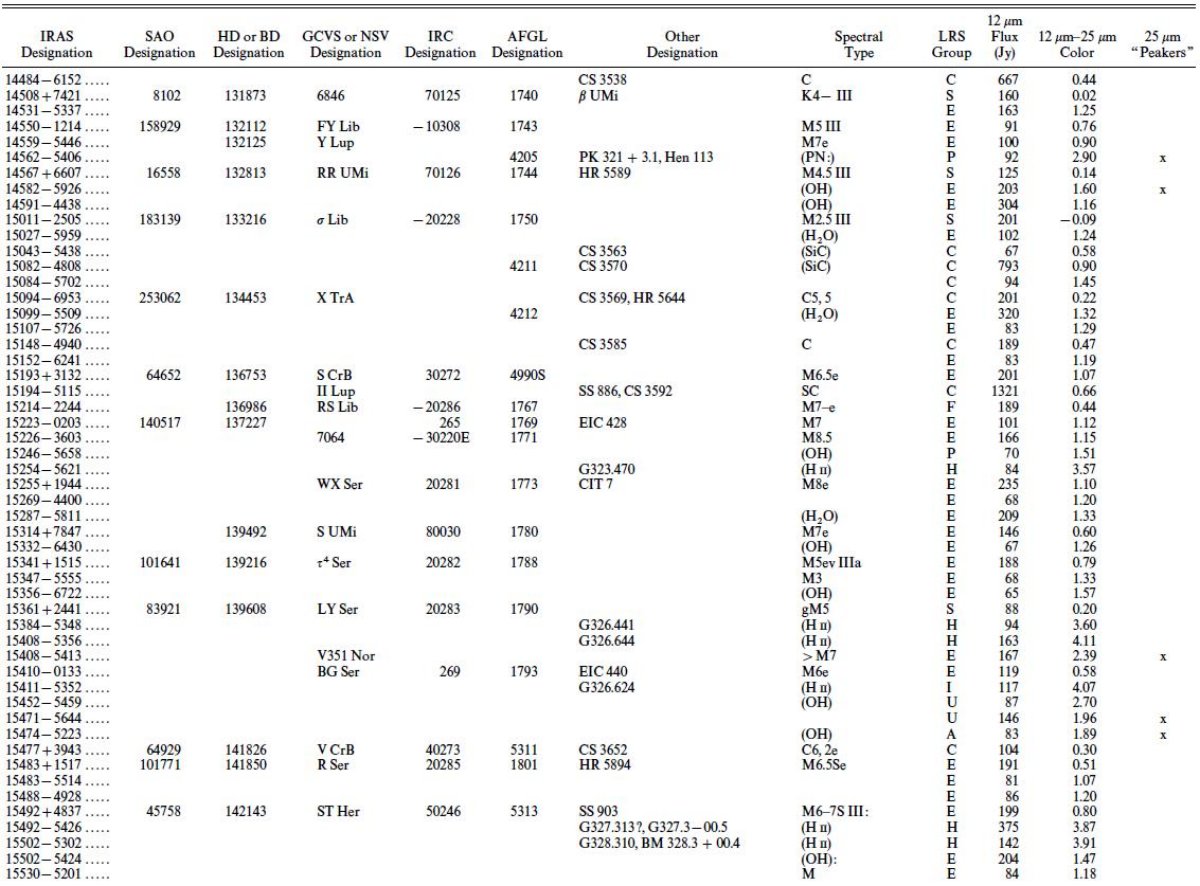

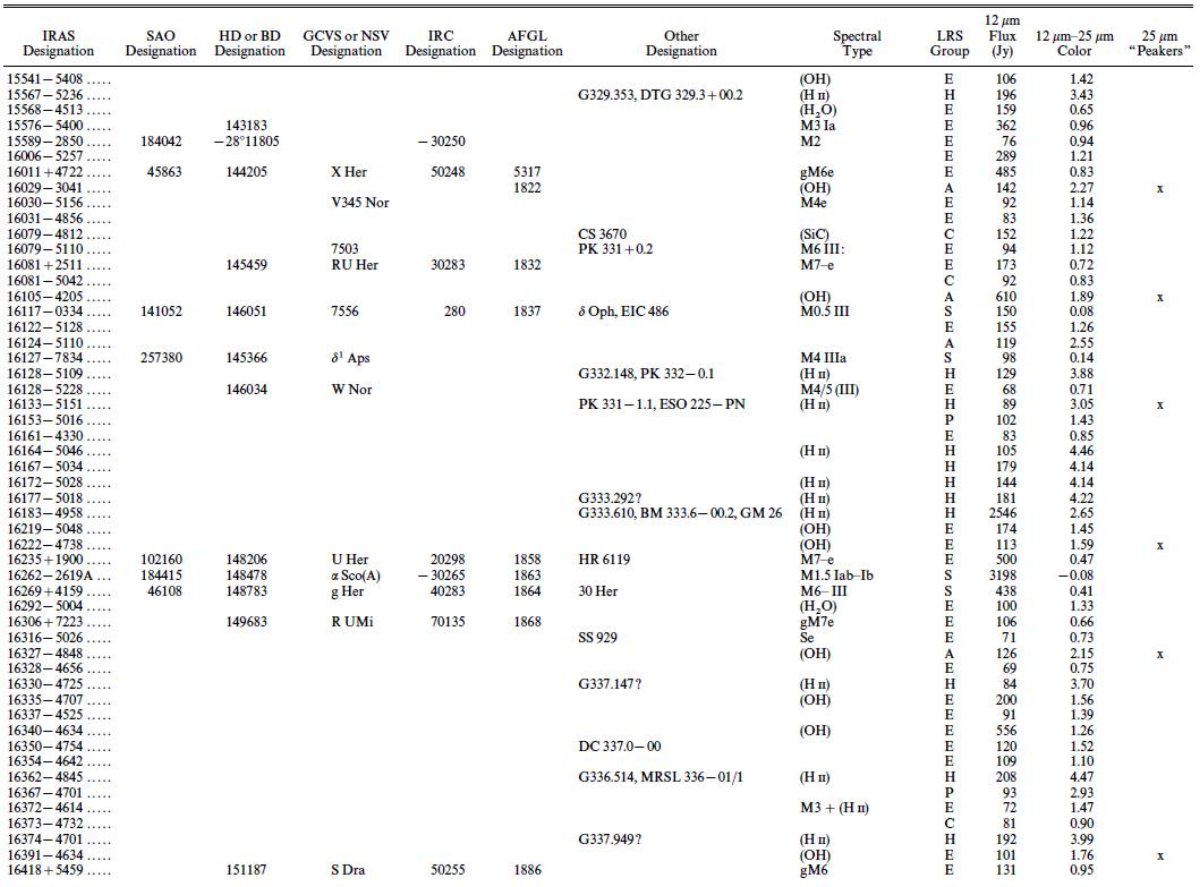

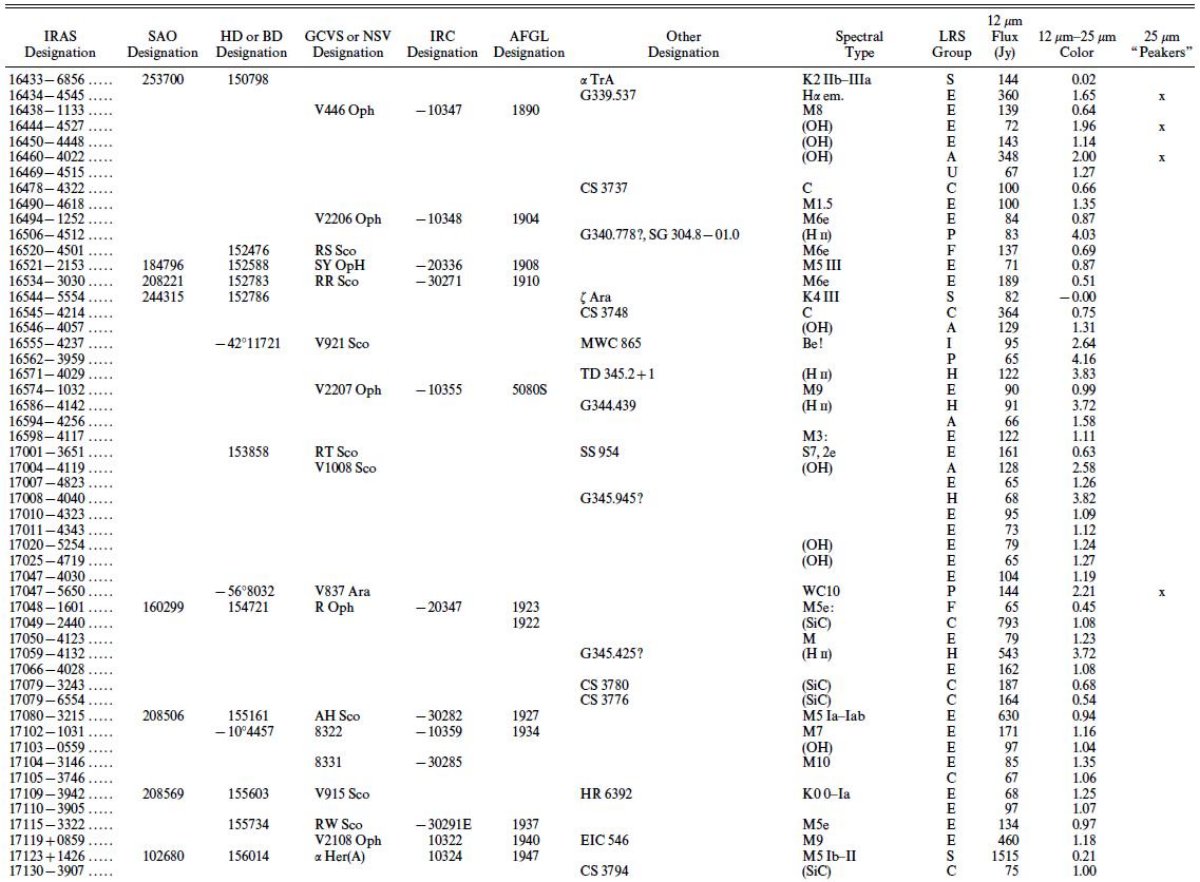

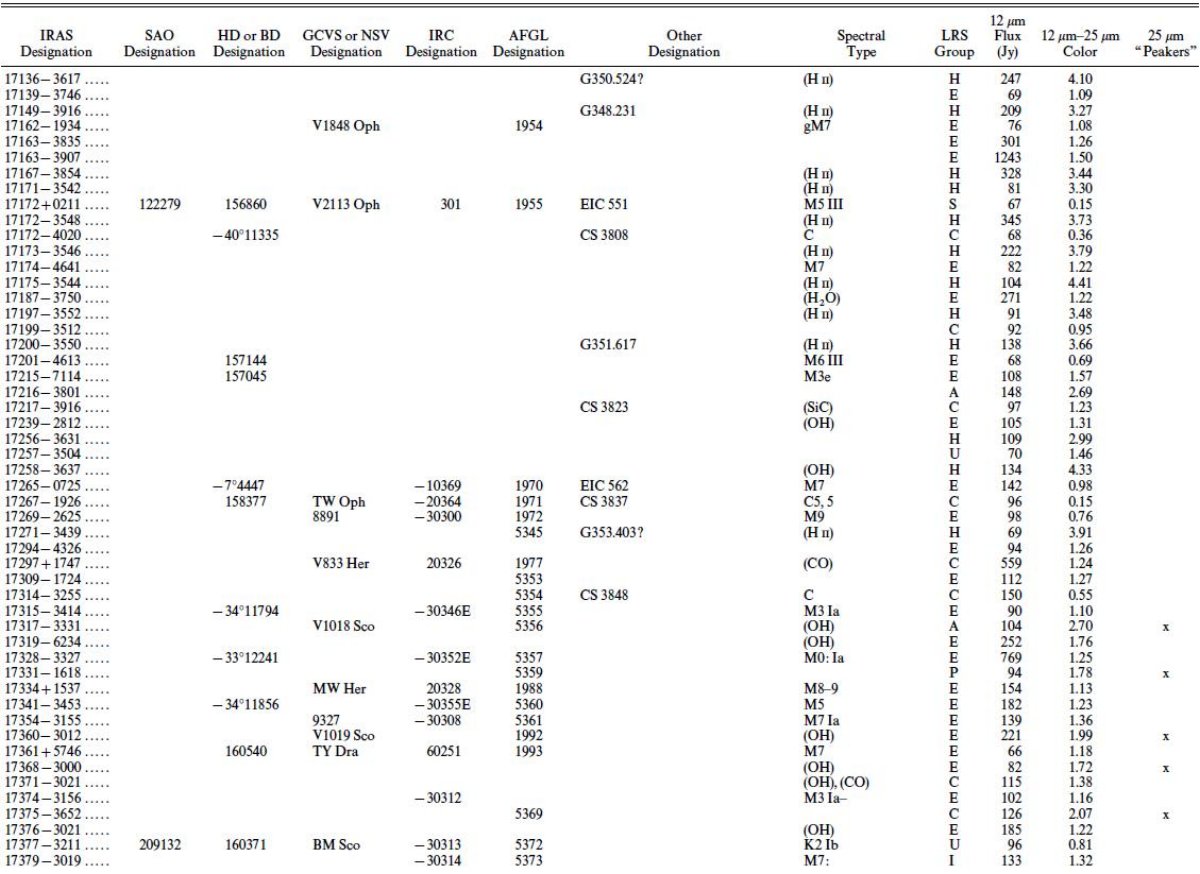

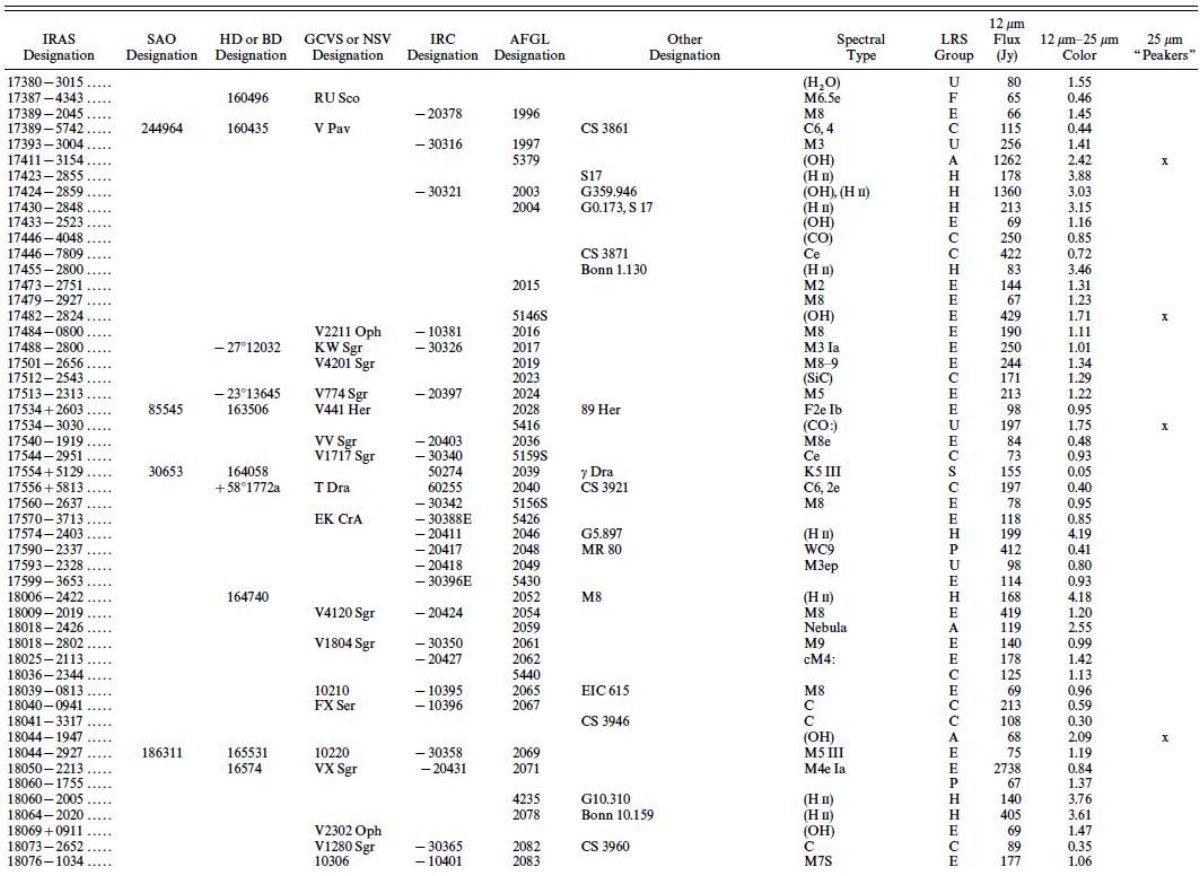

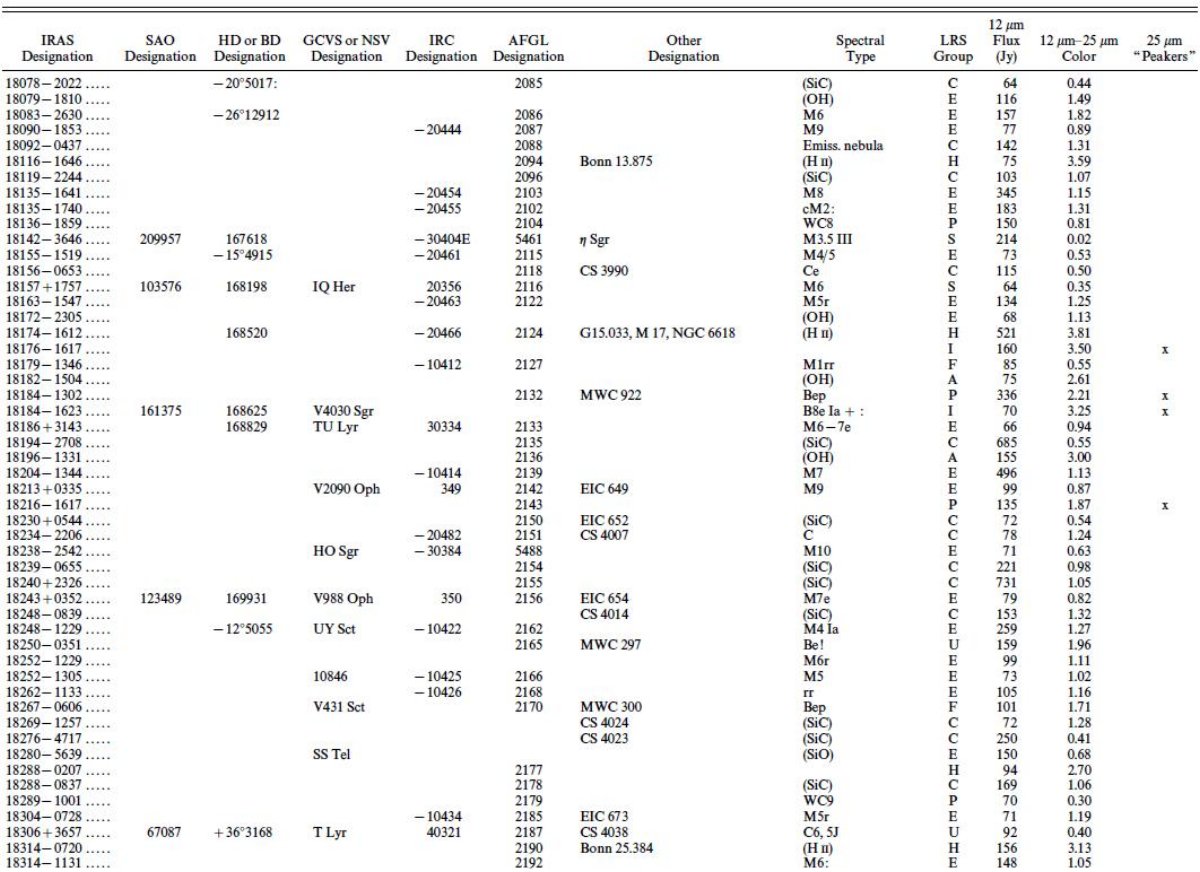

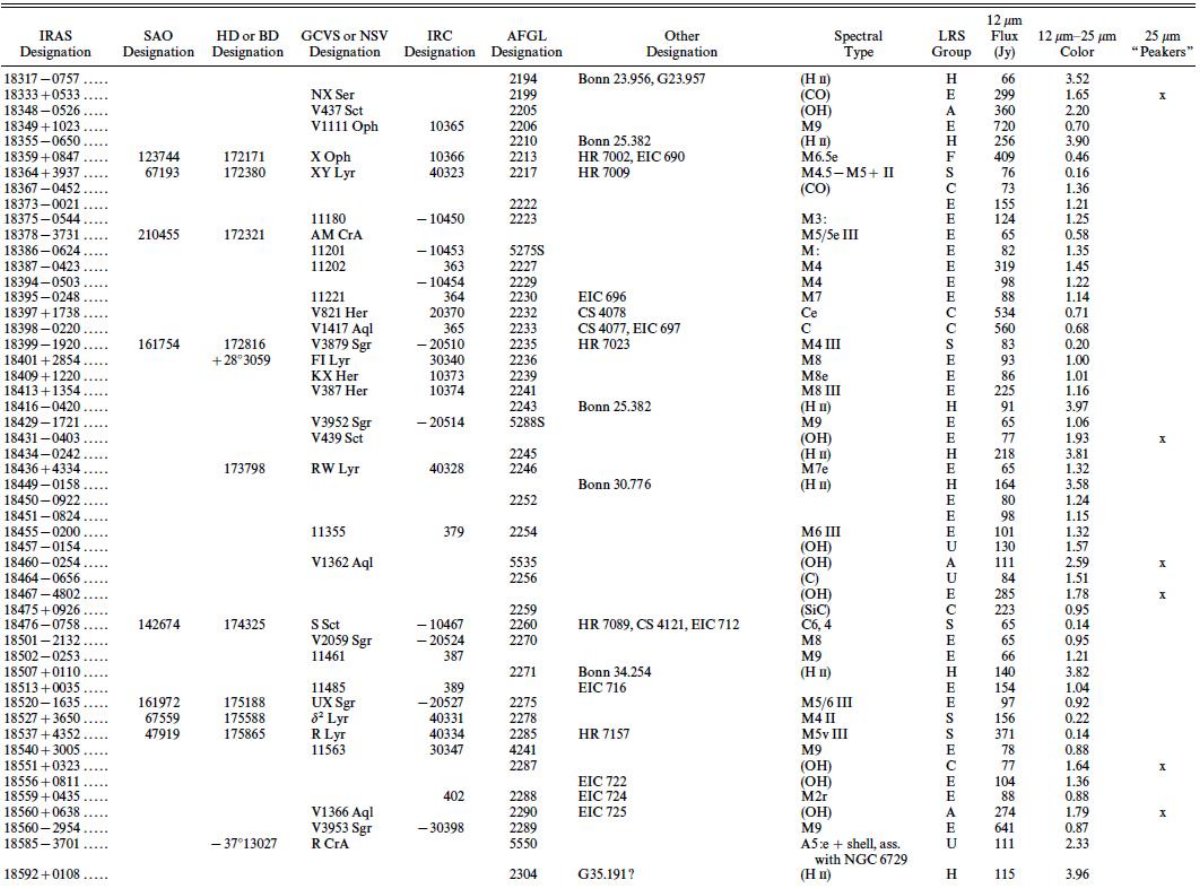

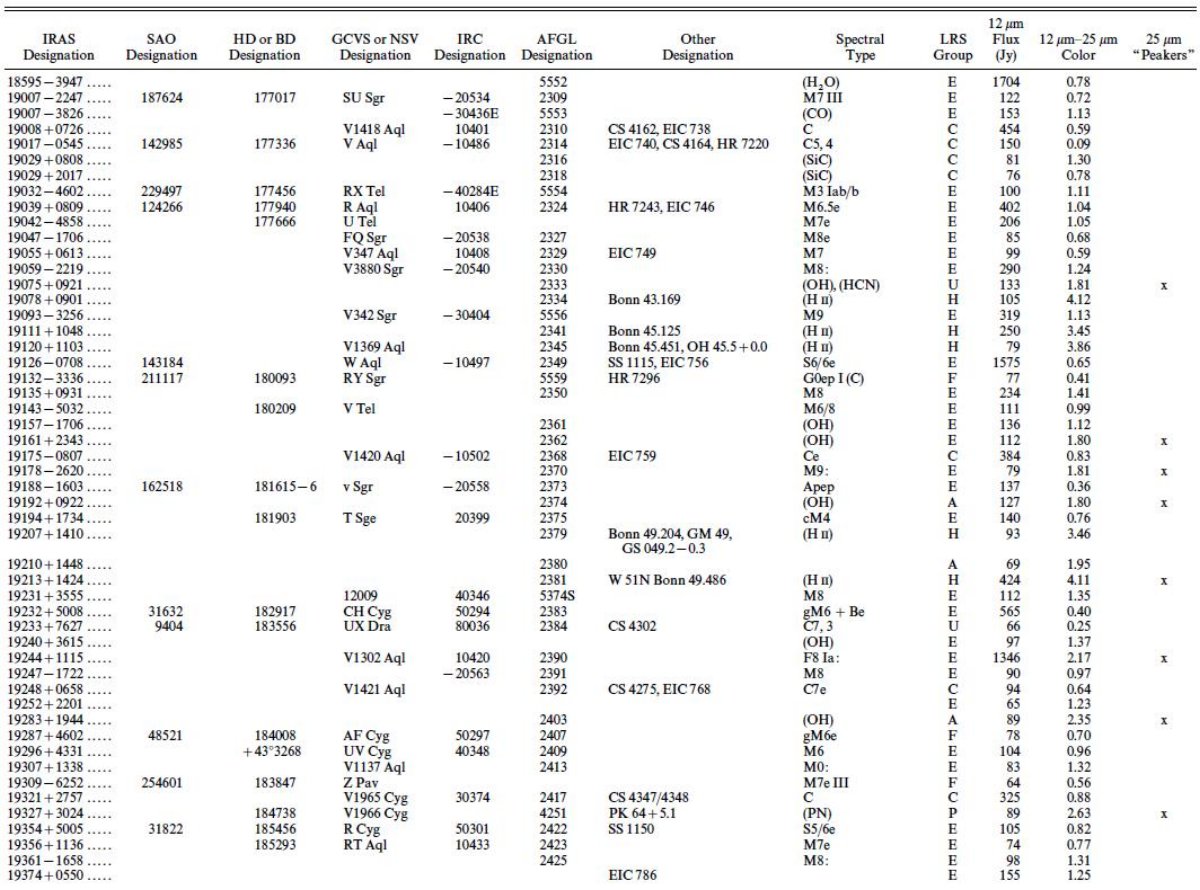

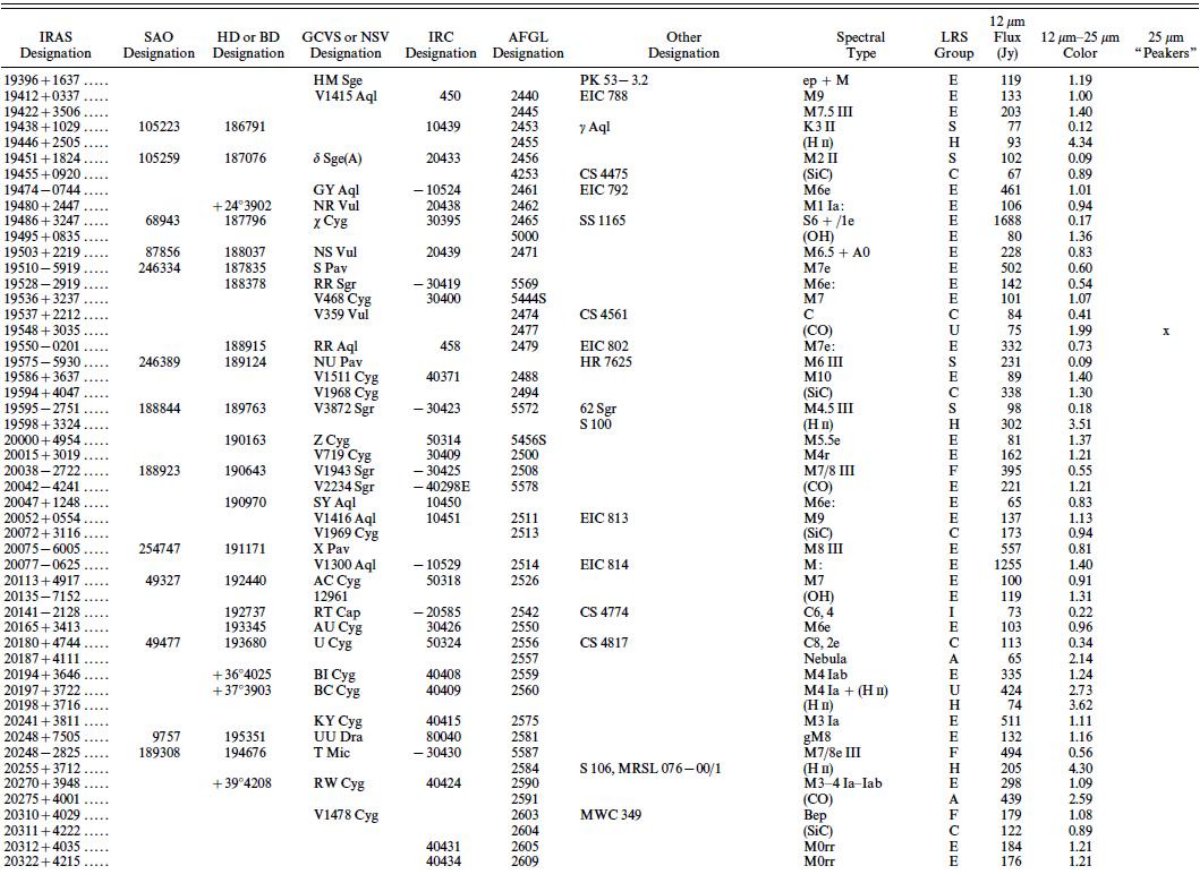

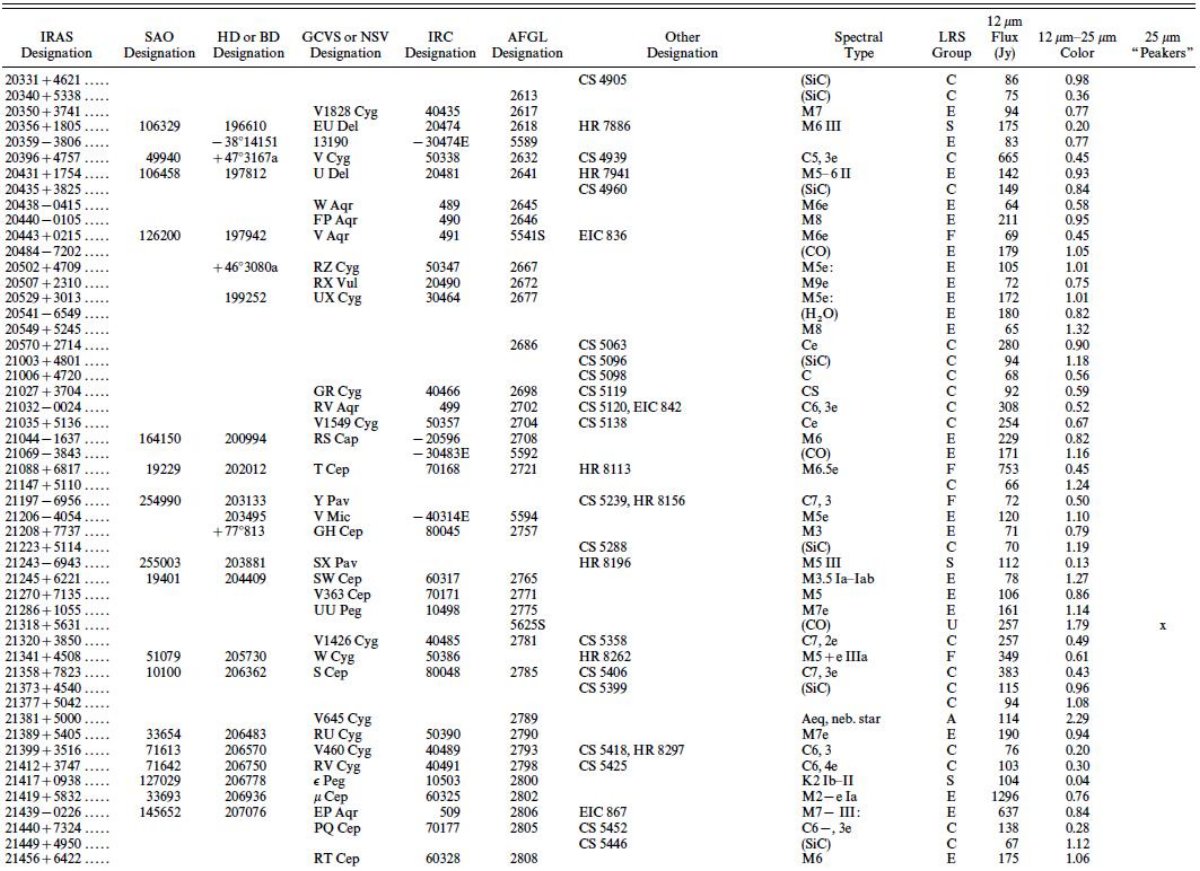

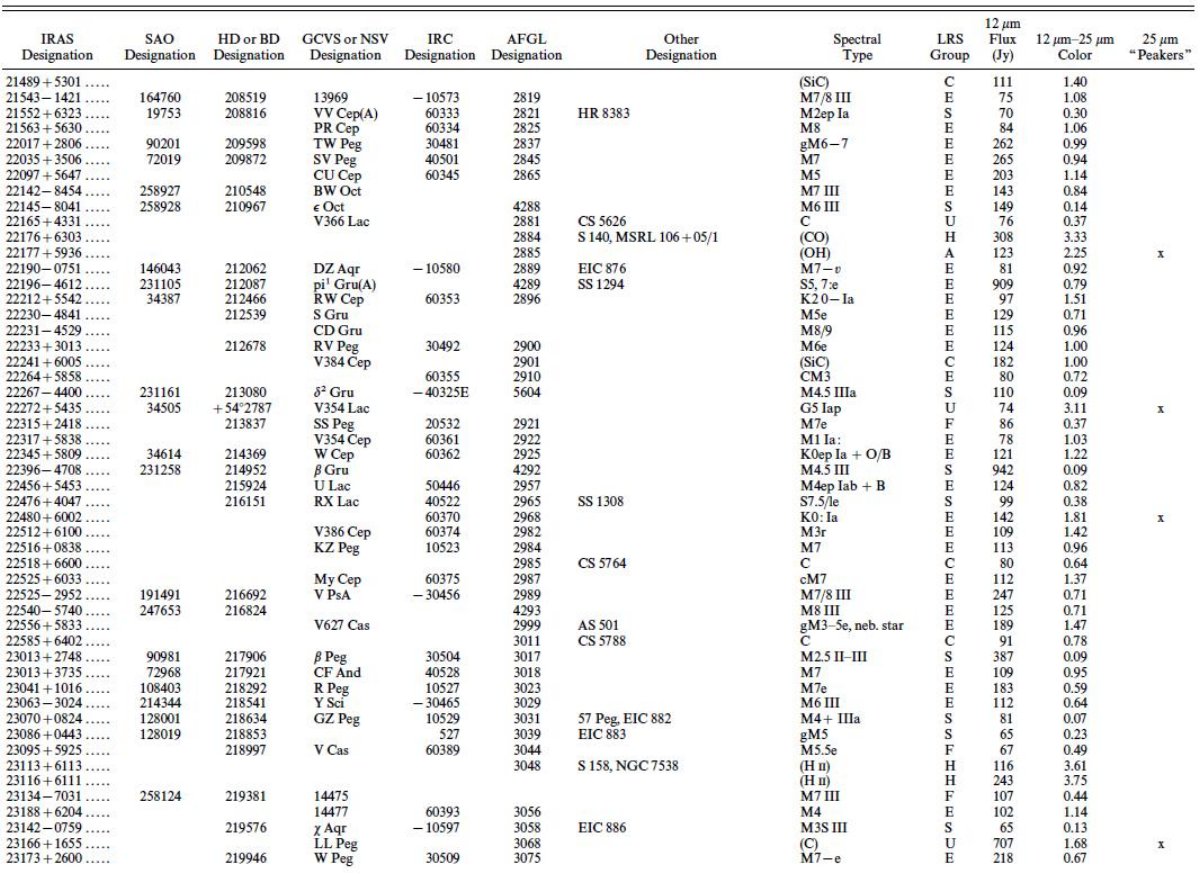

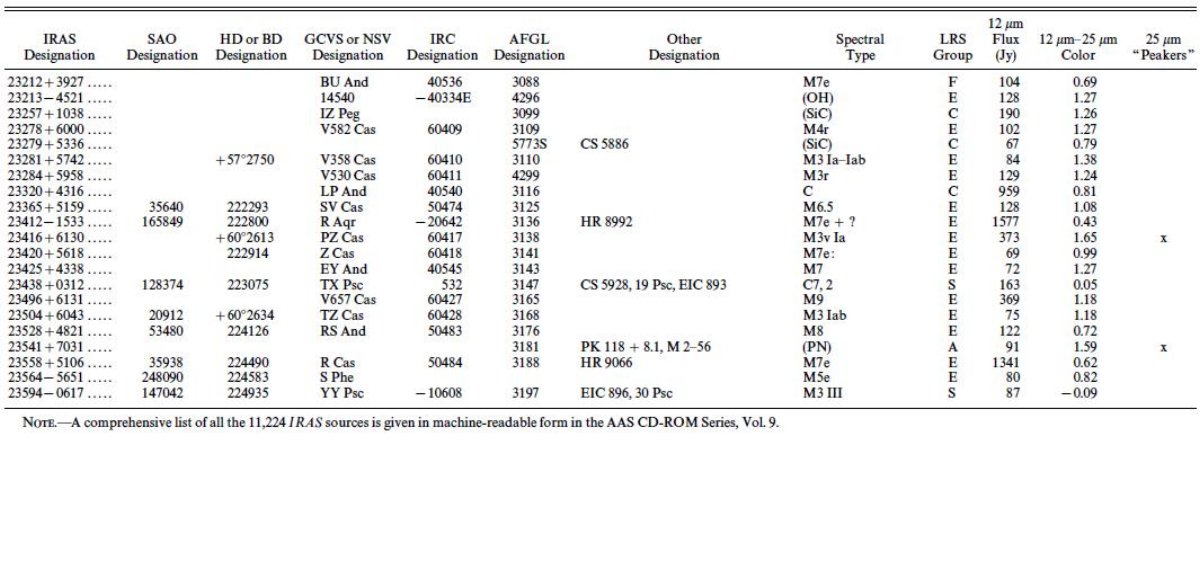

| 11,224 スペクトルの完全なリストは AAS CD-ROM シリーズで配布 されている。12 μm で明るい 1,000 天体を表1に示した。 | 括弧は可視タイプが得られないが、OH, H2O, SiO, CO などの 電波分子線が受かった場合に使っている。"SiC" は炭素星と可視では 決まらなかったが 11.3 μm 輝帯が見つかった天体である。最後の "25 μm peakers" は F(25) がピークになっている天体である。多くが 早期の PNe 期にある。 |

|

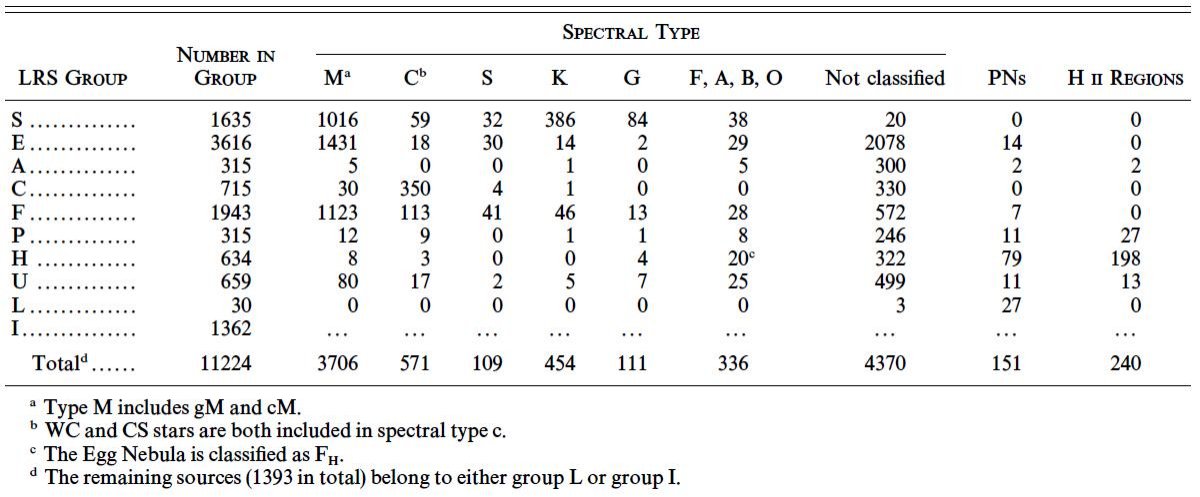

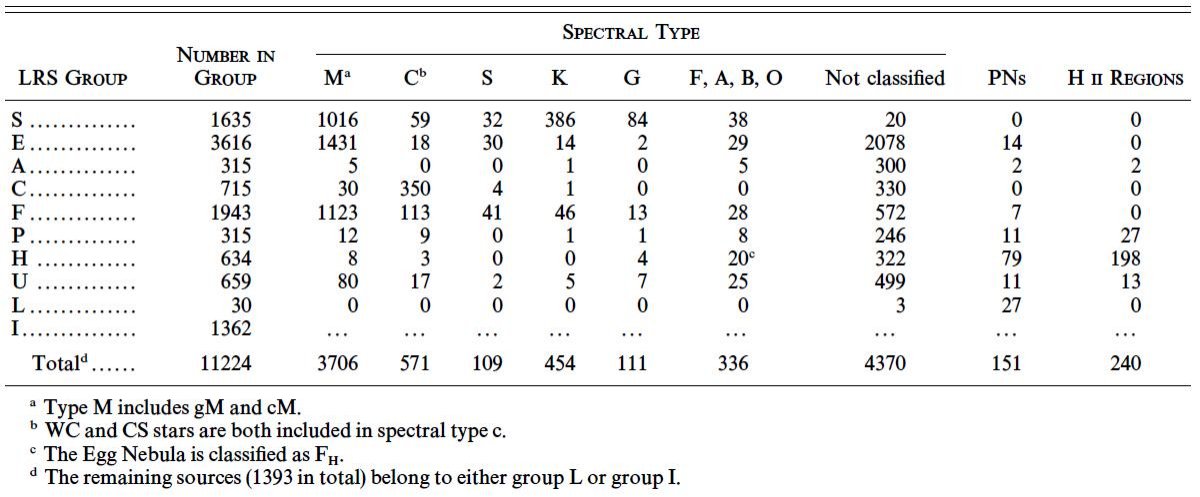

可視と赤外の分類の対照 表2には可視/光球分類と赤外/星周分類との相関を載せた。連星では可視は 晩期型の星の方を採った。これは星周物質がそちらに付随するからである。 表を見ると LRS 天体の大部分が M 型星であることが判る。 光球分類と星周分類の組み合わせ 光球分類と星周分類の良い相関から、スペクトルの記述に 両方を組み合わせることが可能となる。(Kwok 1993a) これは 伝統的な分類の添字として赤外分類を加えることで実行 された。例えば,"M6E"。これにより、AGB 上での 進化上の位置付けをマスロス率と化学組成の変化の双方を 使って記述出来るようになった。 |

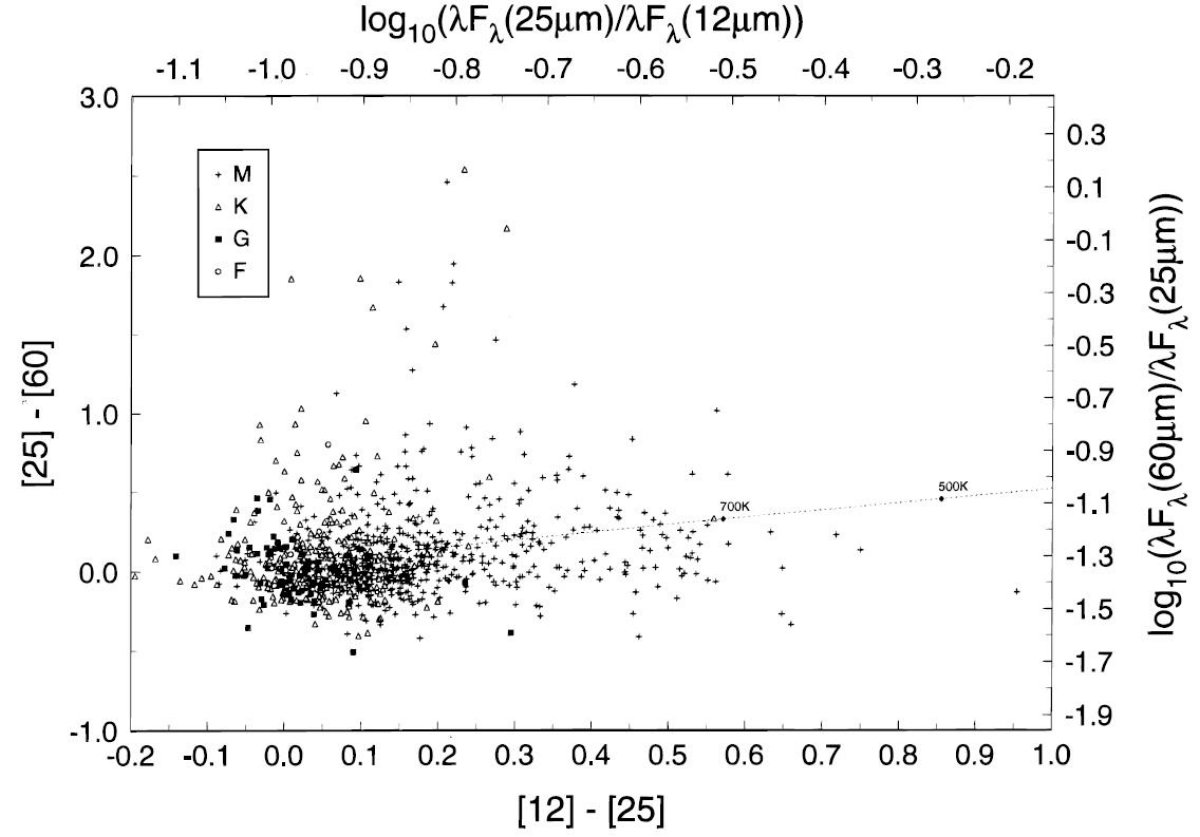

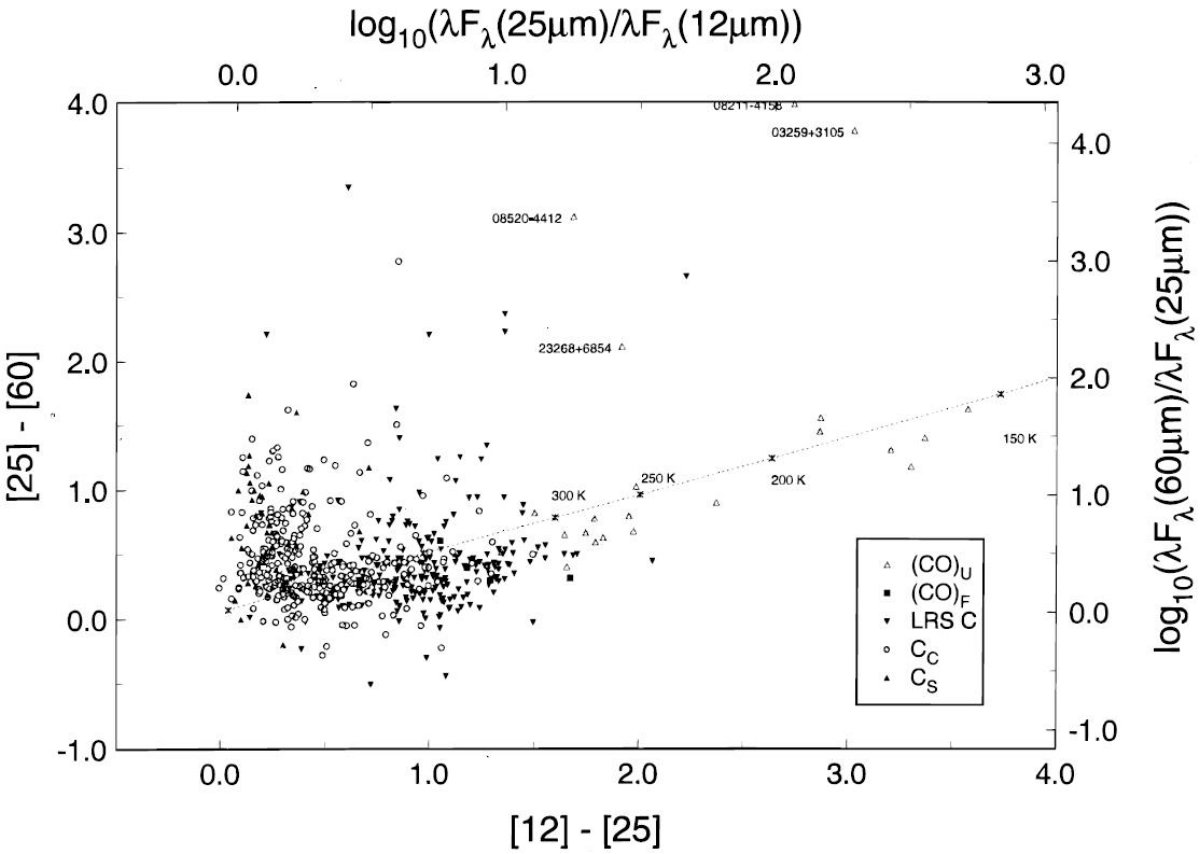

4.1.赤外超過なしの星 (GS, KS など図1は S 群の IRAS 二色図を示す。 カラーの定義は、[12]-[25] = 1.582 + 2.5log[F(25)/F(12)] [25]-[60] = 1.945 + 2.5log[F(60)/F(25)] M, K 型の幾つかで 60 μm 超過が あるが、大部分は黒体のライン上に乗る。G 型は M 型より高温側にあることが 判る。さらに、 G 型星 IRAS 黒体温度は有効温度に近いが、M 型星の IRAS 黒体温度は 3000K から 800 K まで広い範囲に渡る。これは星周層の 効果である。しかし、光学的深さが浅くてシリケイト輝帯が出現しないのである。 ( ちょっと。連続勾配が変化する くらいなら輝帯が出るべきと思う。) |

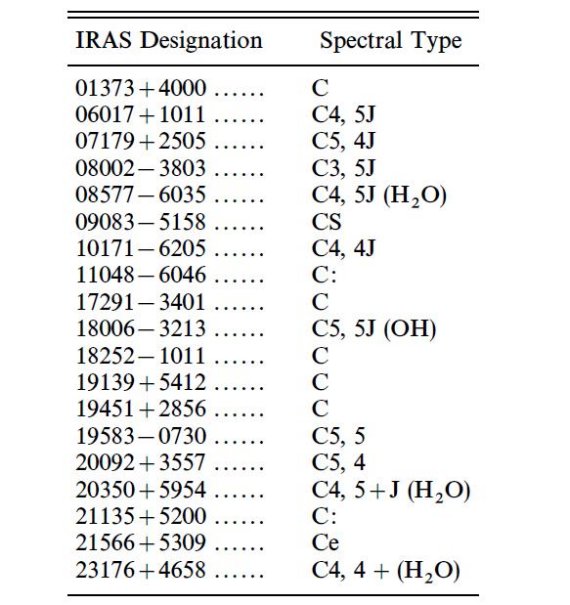

4.2.輝帯、吸収帯を持つ M 型星 (ME, MA)ME, (OH)E, OHA9.7 μm 弱い放射帯から強い吸収帯までの変化は質量放出率に 直すとファクター 103 の変化に対応する Volk. Kwok 1988。 図2には 1160 ME が載っている。内 337 E 群星は可視対応天体が ないが OH の観測がある。134 E 群星は可視星なしの OH 源である。これら 3グループははっきりとカラーが分かれている。これは進化系列と解釈できる (Kwok 1990)。 (マスによる差かも知れない。Kwok は どのくらいしっかりした論理を立てているんだろう? ) |

ここではシリケイト放射星を全て "E" 群に入れた。しかし放射帯の形は 一様でない。Little-Marenin, Little 1988, 1990, Sloan, Price 1995 は細分類を提案した。 E 群のスペクトルも多くの変異を示している。 例えば 13 μm の弱い放射が 187 星にある。 |

4.3.赤いが滑らかな連続スペクトルの O-リッチ星表1を見ると F 群の多くが O-リッチである事に気づく。幾つかは 幅広の放射を示す。それらは通常のシリケイト放射とは異なる。 IRAS 10562-6235 と BU And は Little-Marenin, Little 1990 では 幅広クラスに分類された。それらと他の類似天体は Sloan,Price 1995 の SE1-3 に含まれるだろう。ISO のような将来の観測が分類の変更を 強制することになるかも知れない。4.4.炭素星。11.3 μm 放射帯がある(CC)と ない(CS)と。放射帯の多様性11.3 μm 放射は SiC で炭素星起源とされ ているが、可視で見えない為スペクトルで炭素星と確認されていない 星が多い。低温でも WZ Cas のように C/O 比が 1 |

に近く SiC 放射の

弱い者もある。可視炭素星の中ではミラ型炭素星が強い SiC 放射を示す。

そのピーク波長は Y CVn や DY Dra のような非ミラ炭素星より短めである。

それはおそらく SiC 結晶構造の違いによるものであろう。

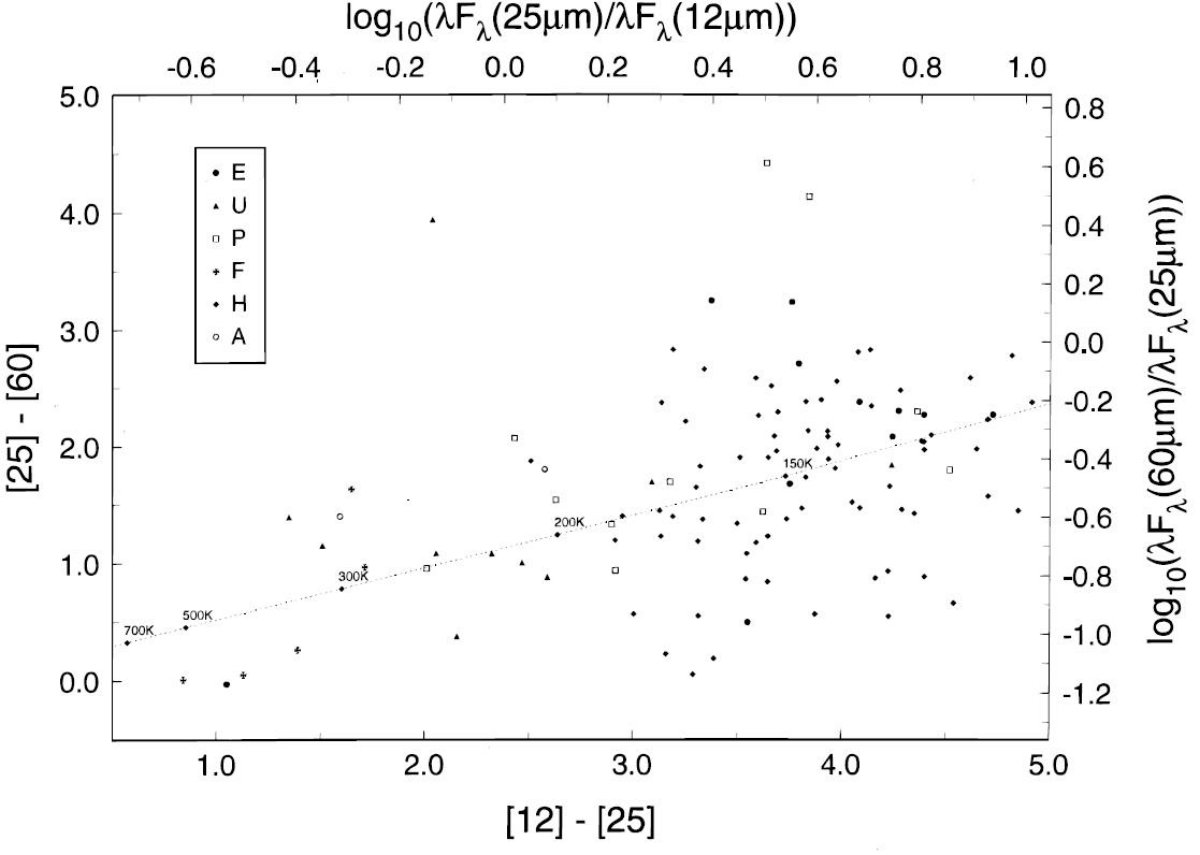

炭素星の IRAS 二色図 図3は炭素星が IRAS 二色図上どう分布するかを示している。 可視炭素星は小さくまとまっている。一方、「赤外」炭素星はより厚い 星周層の存在を示して赤い領域に伸びている。 |

4.5.滑らかで赤い連続光の炭素星滑らかで赤い連続光の炭素星滑らかで赤い連続光の炭素星の良い例は LL Peg = AFGL 3068 = IRAS 23166+1655 である。この星は強い CO ラインを示す。連続光は非常に 赤いがデコボコはない。これらは U 群に分類される。滑らかなスペクトル の説明としては非常に進化した星では非晶質炭素ダストを持つという ものである。 低温炭素星 図3には 278 個の LRS U 群星と 5 個の F 群で CO が検出された天体 が載っている。黒体ラインに沿っている天体は低温炭素星であろう。 その黒体温度は 400 - 150 K で、非常に厚い星周層を示す。遠赤外超過 の大きな天体は星雲であろう。 4.6.シリケイト放射を示す炭素星表3にはシリケイト放射を示す炭素星 19 個を示した。大部分は J タイプである。これらは連星系で あるらしい。4.7.UFE 21 μm を示す星U 群の幾つかは UFE 21 μm を示す。現在では 9 個見つかっている。 それらは F, G 型超巨星である。幾つかは 30 μm 放射も示す。 これらの天体は SED から星周層が星と離れている事が判っている。これらは post-AGB と信じられている。いくつかの post-AGB 星は H 群に分類されている。例は G4 O-Ia 超巨星 IRAS 19114+0002 である。これらはしばしば 25 μm に SED ピークを持つ。 |

表3.E 群の星。 |

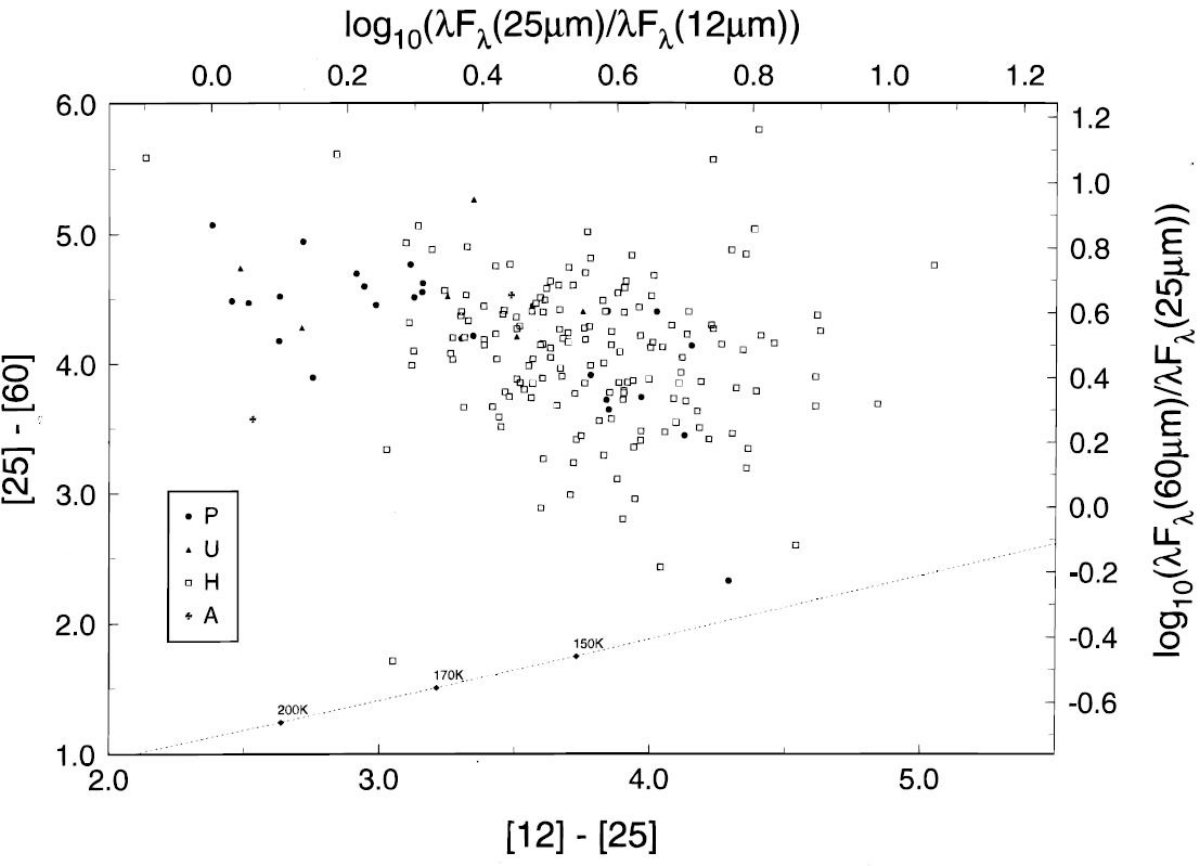

| 図4は LRS を持つ 109 個の惑星状星雲の IRAS 二色図を示す。 惑星状星雲の大部分は 100 - 200 K の色温度を示す。 | それらは黒体ラインの周りに集まっている。これはダスト シェルの幾何学的厚みが薄い事を示している。 |

| 図5は 192 個の LRS を持つ HII 領域の IRAS 二色図を示す。その カラー温度は惑星状星雲より低い。その位置は黒体ラインより上で 遠赤外超過を表わしている。 | HII 領域の色温度は幾何学的に厚い構造を示す。そのため温度 分布に幅が生じている。 PAH 放射を示す P 群は普通の HII 領域 よりも高い色温度を持つ。 |

| 11,204 IRAS 天体の LRS を 9 つの群に分けた。 |