| UKIDSS Galactic Plane Survey (GPS) は UKIDSS コンソーシアムが行っている 5つの公開サーベイの一つである。これは b = [-5, 5] の 1868 deg2 を J, H, K フィルターで、牡牛座ー御者座ーペルセウス座分子雲複合体の 200 deg2 を J, H, K と 2.12 μm H2O (1-0) 線 で撮った。その総計は 2 109 天体となる。ここではデータセットの 性質とユーザーのためにその応用を述べる。 また、DR2 を用いた科学成果も 簡単に述べる。 |

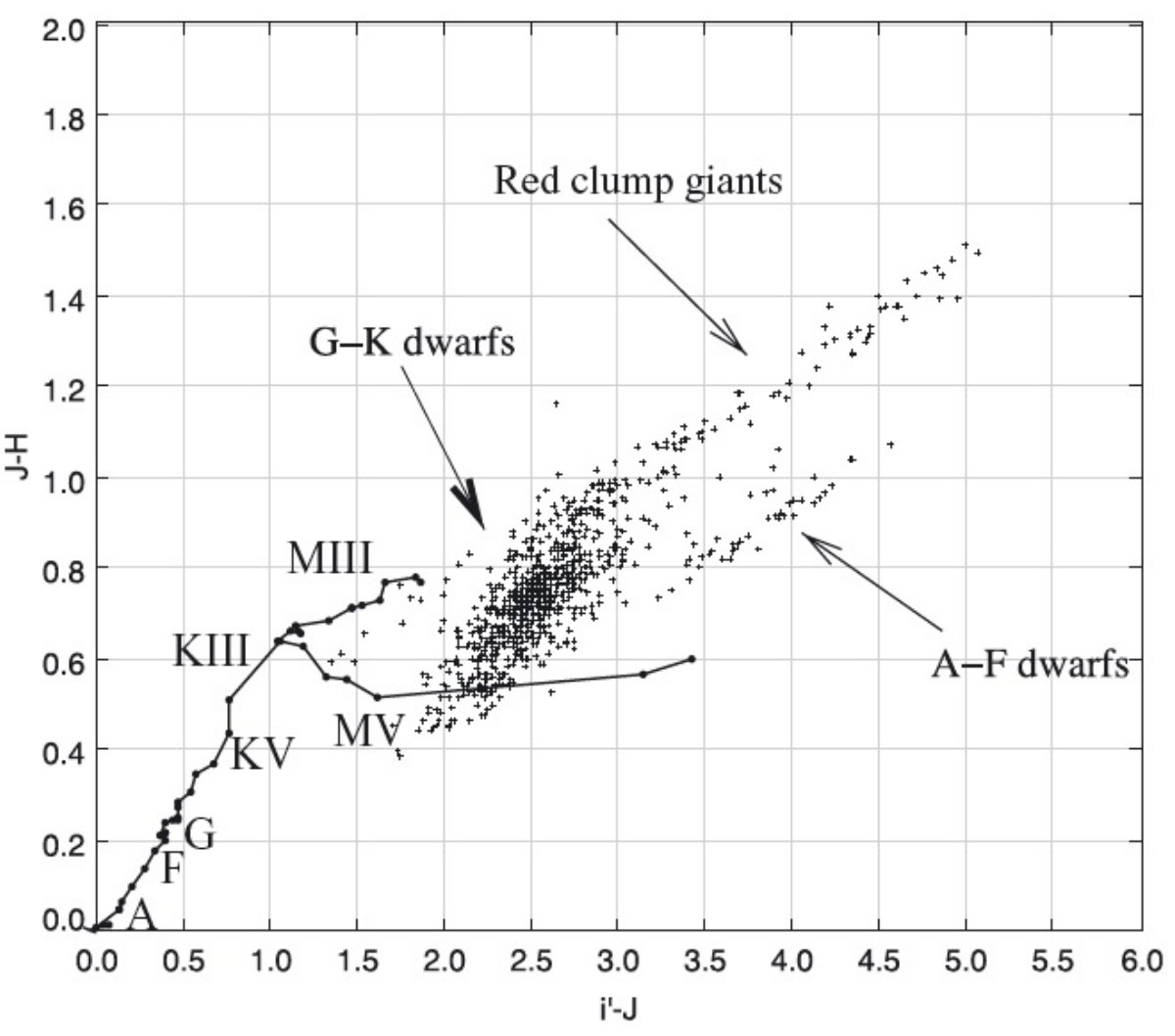

(1)GPS-GLIMPSE クロス対象から星形成域 G28.983-0.603 の YSO 同定。 (2)M17 の広域像に減光マップを提供。星混同が光度関数に及ぼす効果。 (3)ρ Oph 暗黒雲の H2 放射。ジェットの根元に原始星。 (4)中心バルジ核の X-線源。近傍の主系列星軟X源とバルジ巨星硬X源。 (5)排除帯における銀河。l > 90 で星と明確に区別できる。 (6)(i′-J, J-H) 二色図で A-F 矮星、G-矮星、K-矮星区別 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

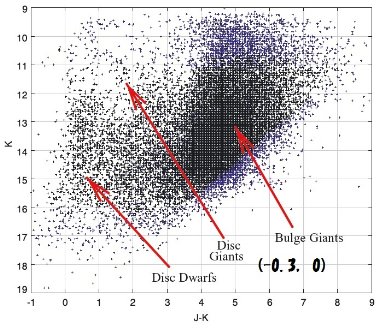

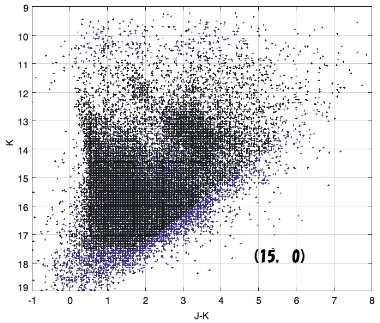

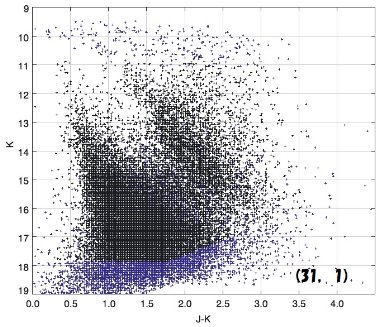

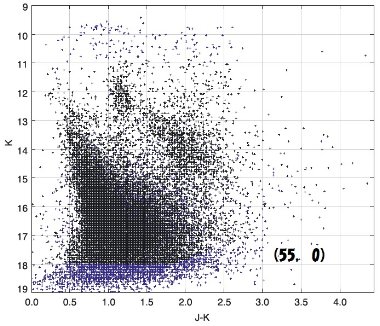

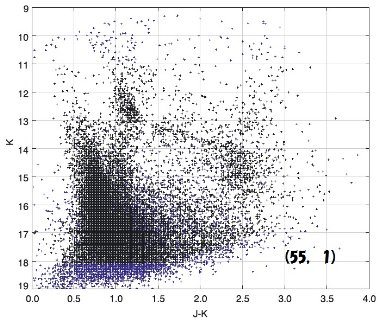

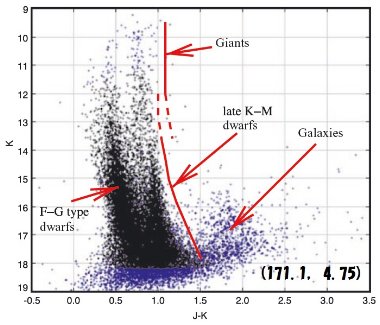

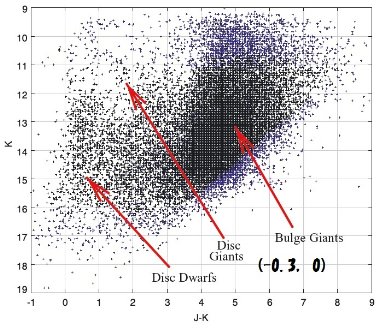

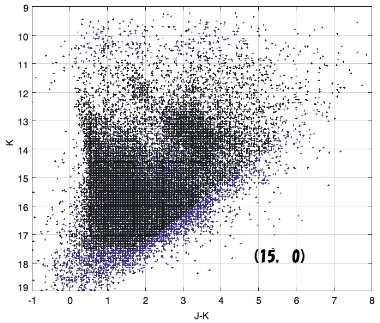

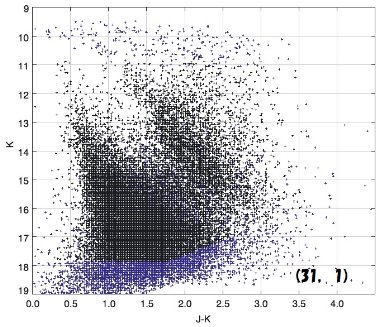

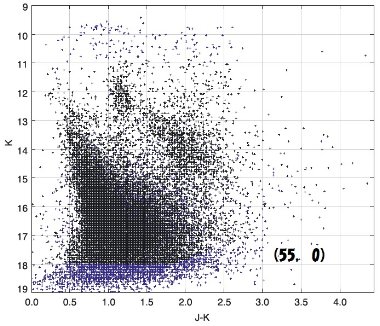

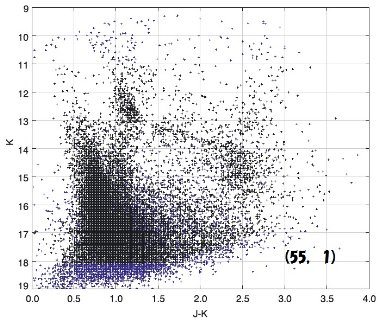

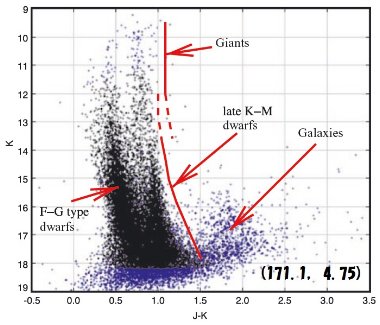

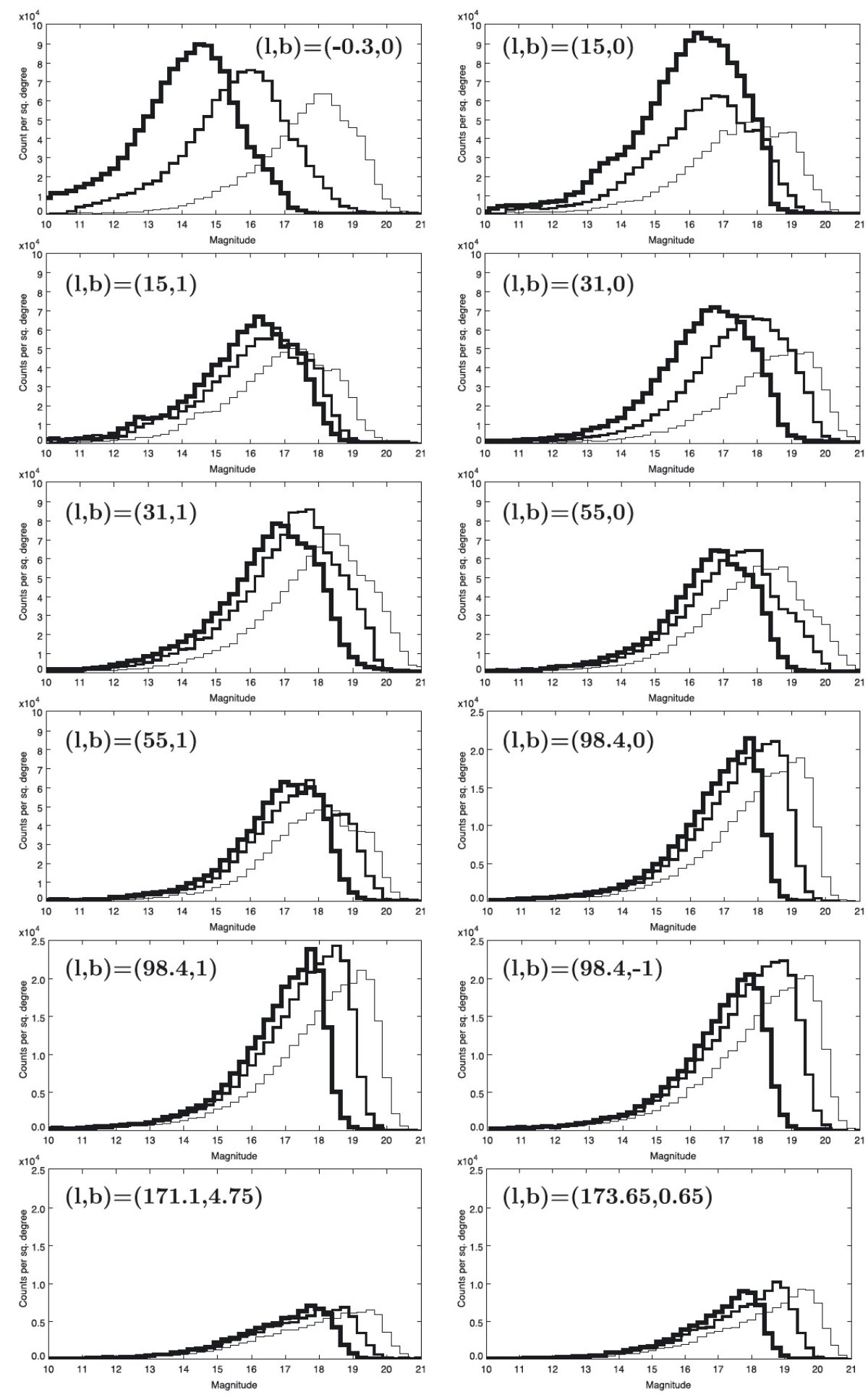

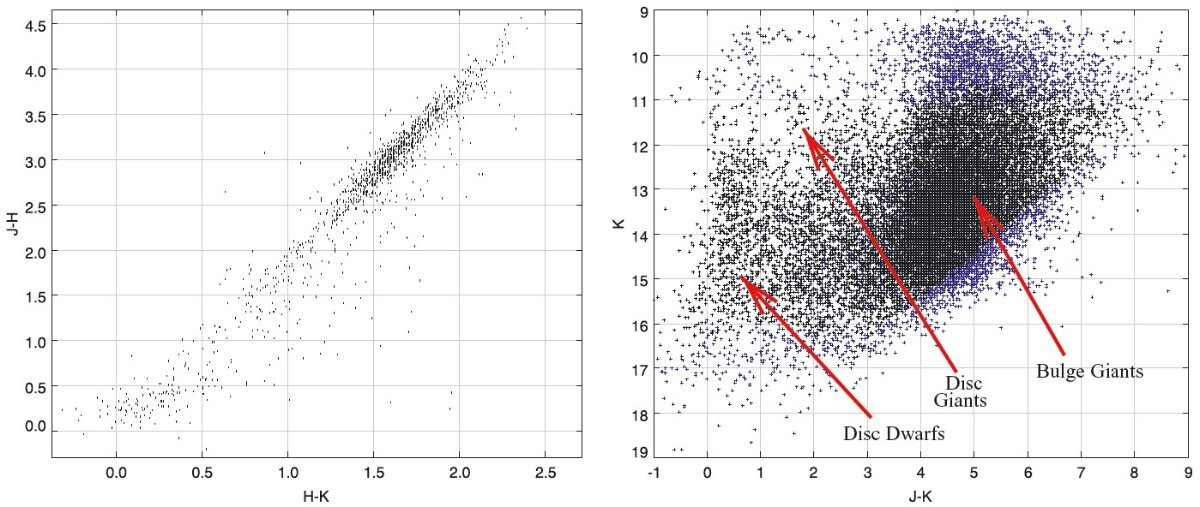

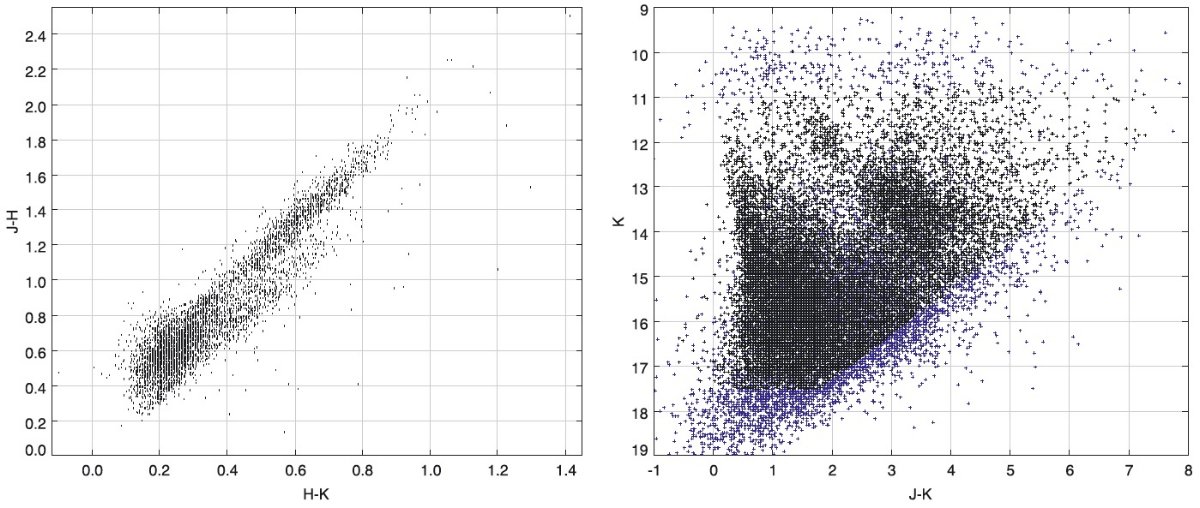

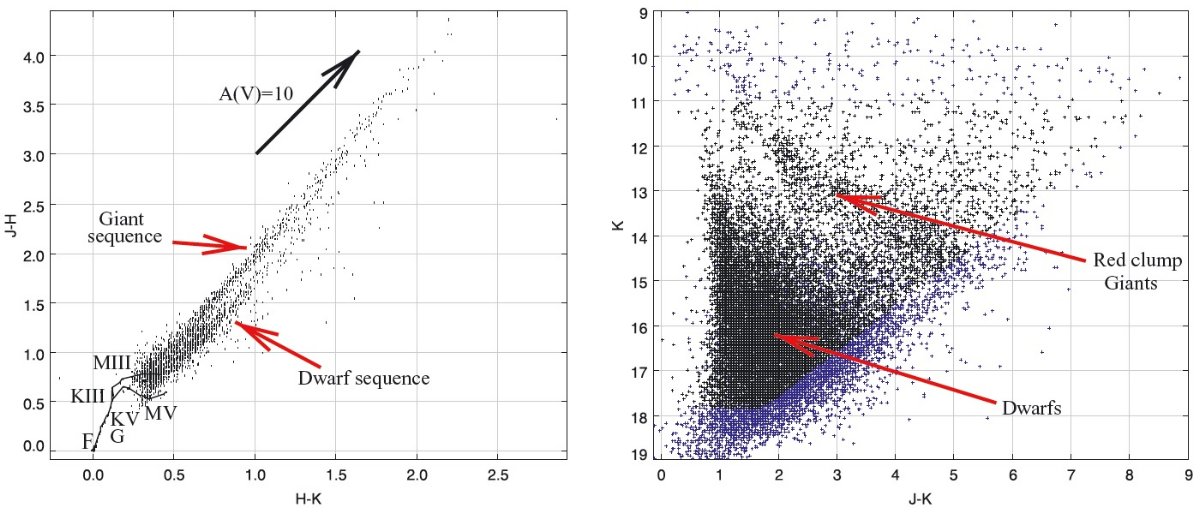

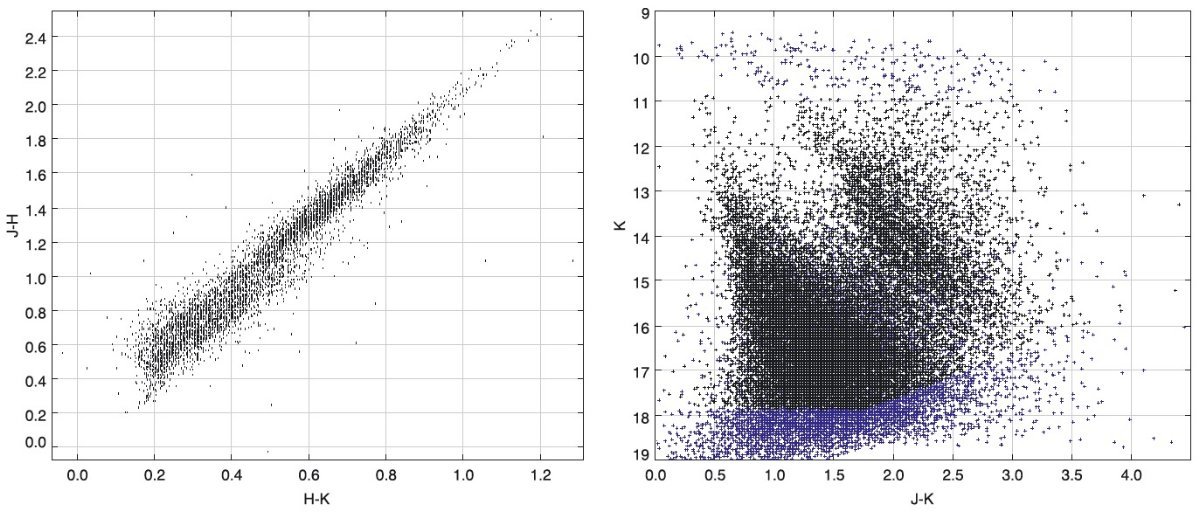

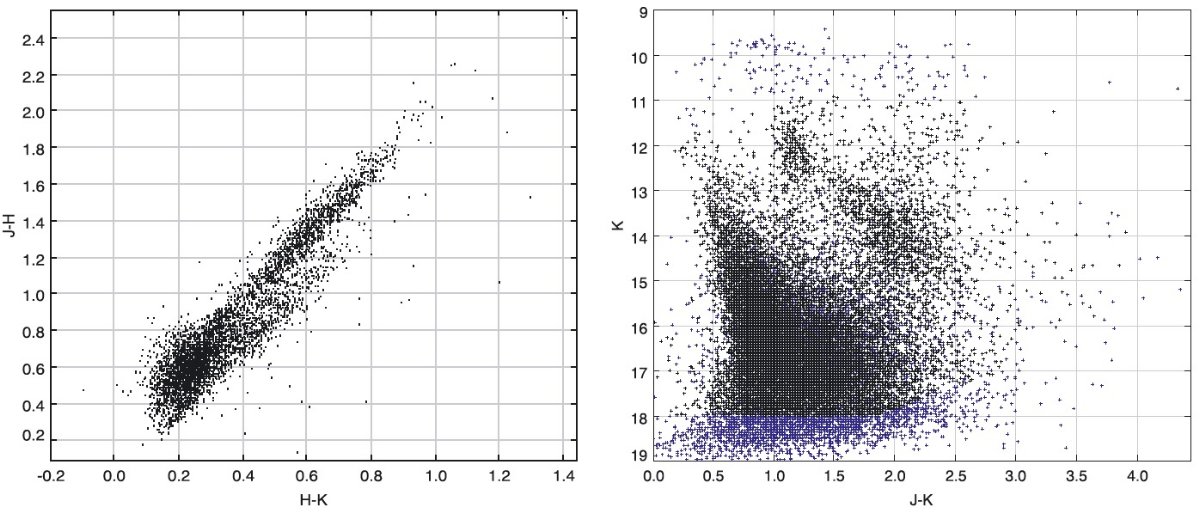

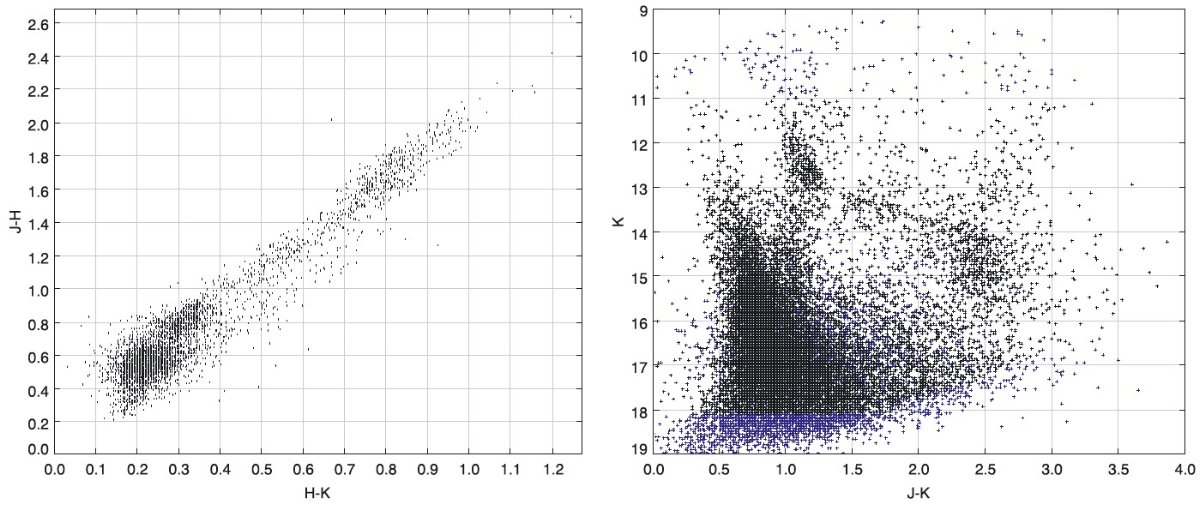

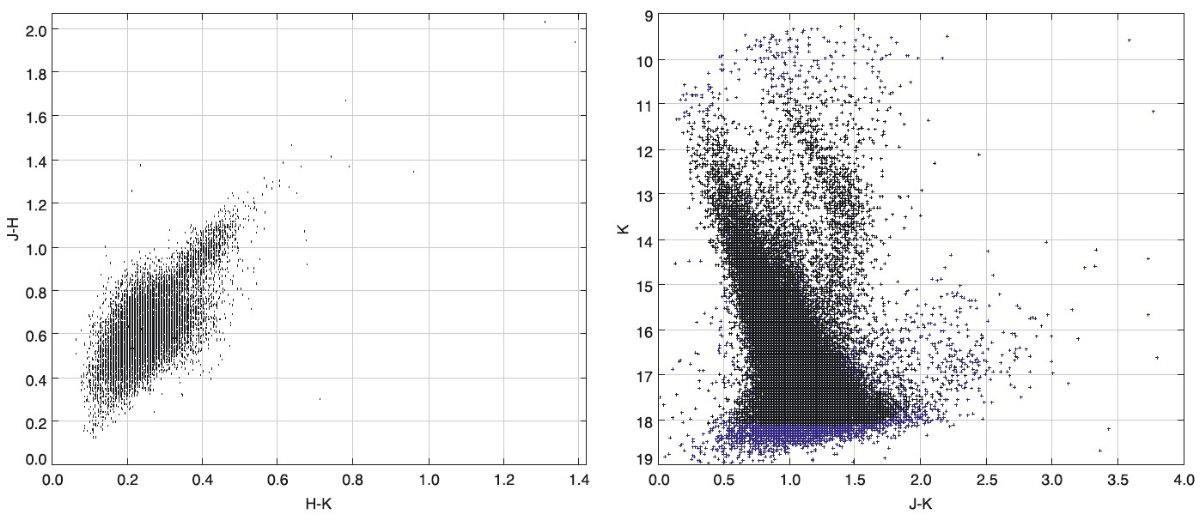

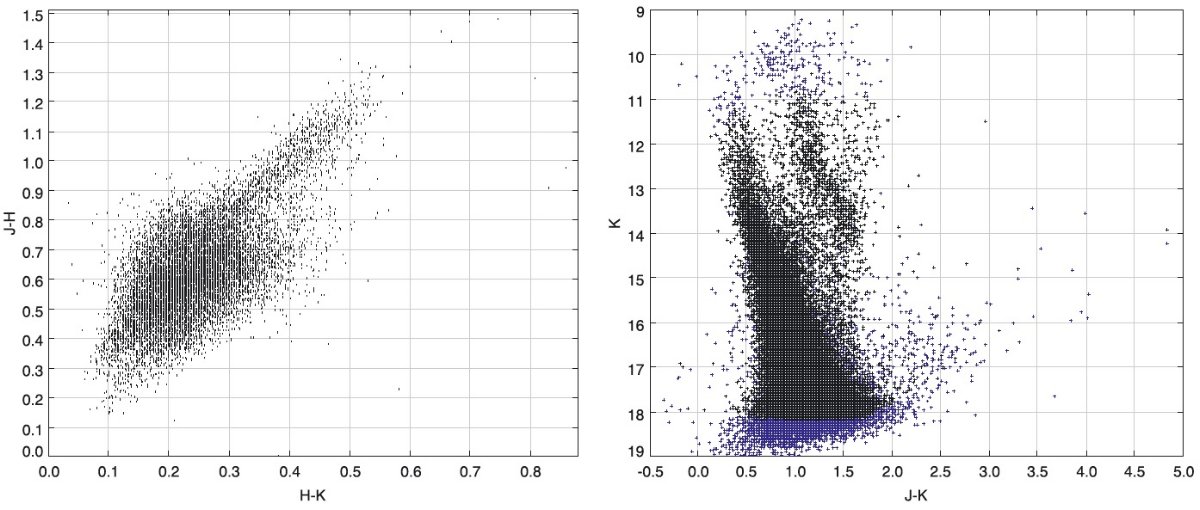

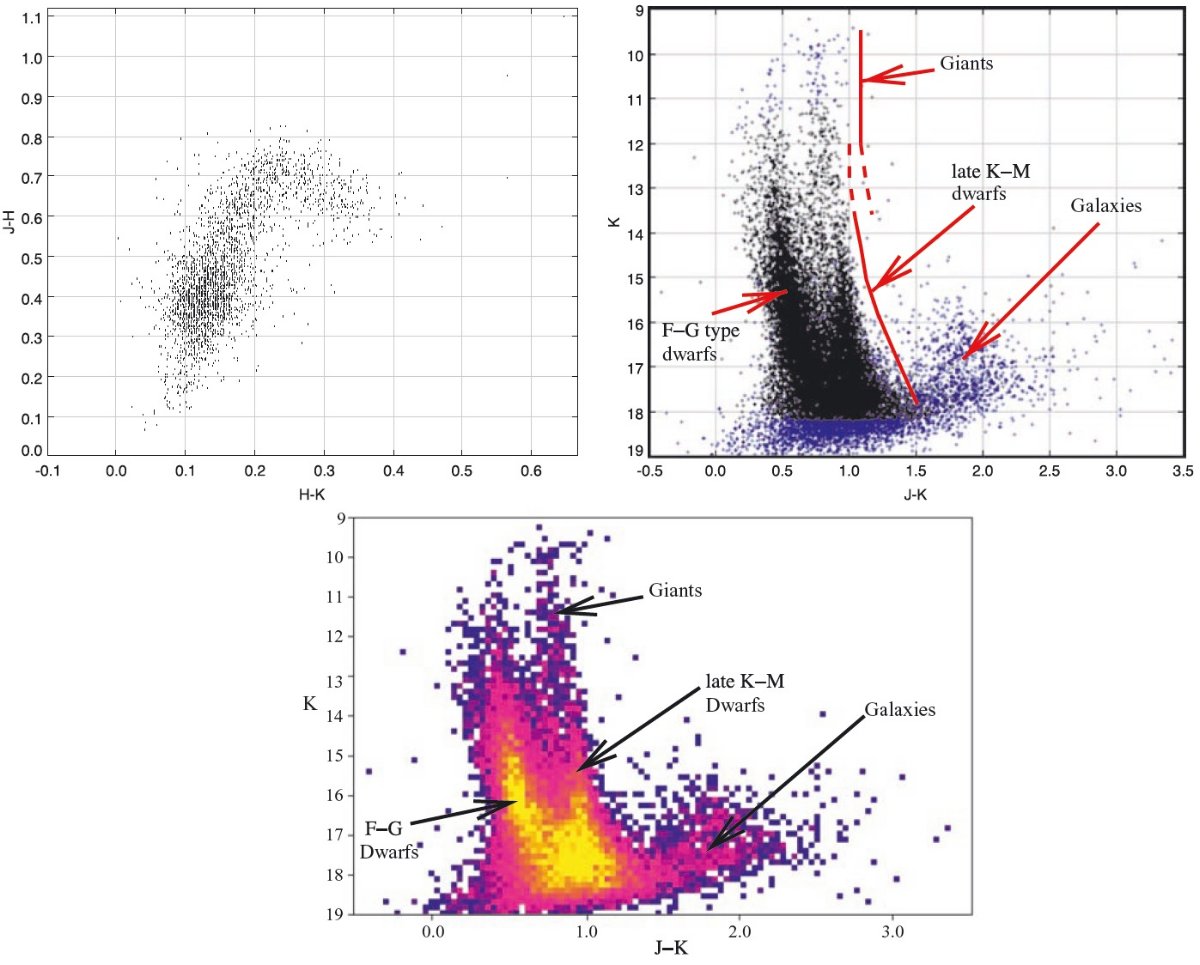

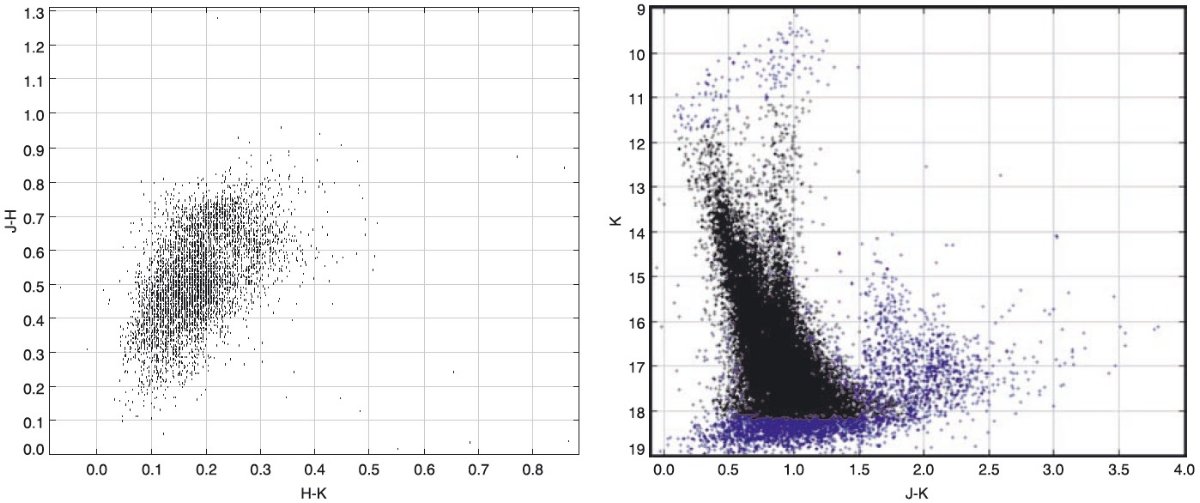

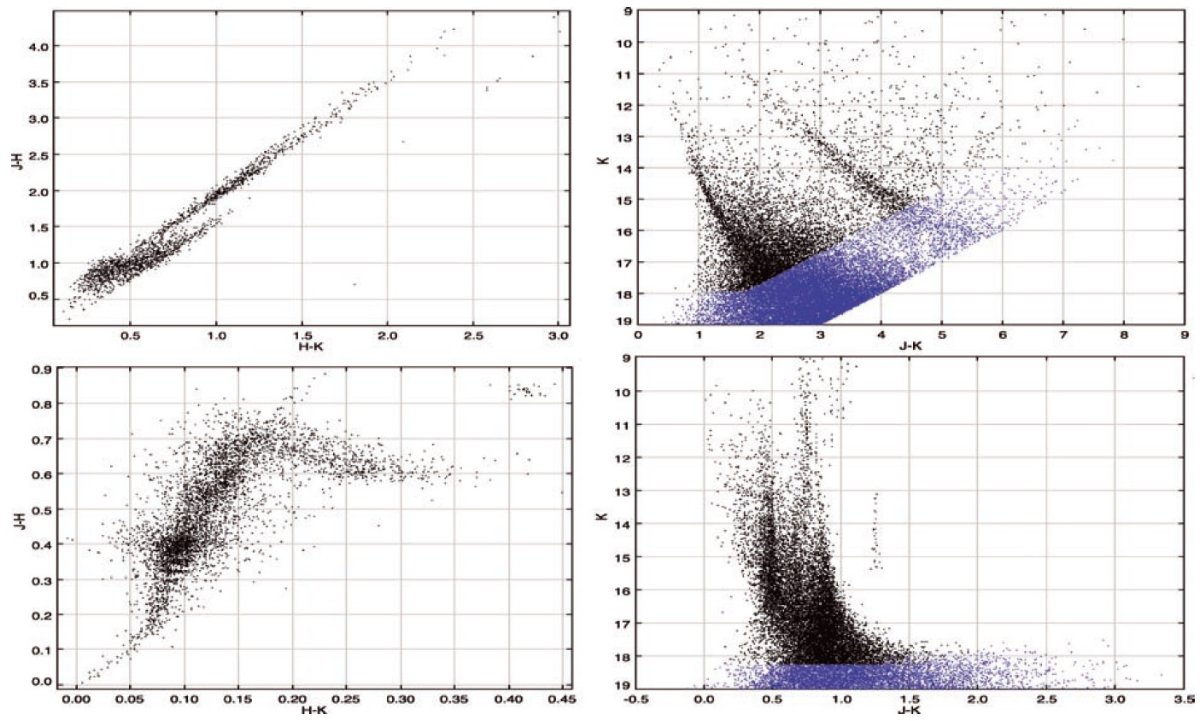

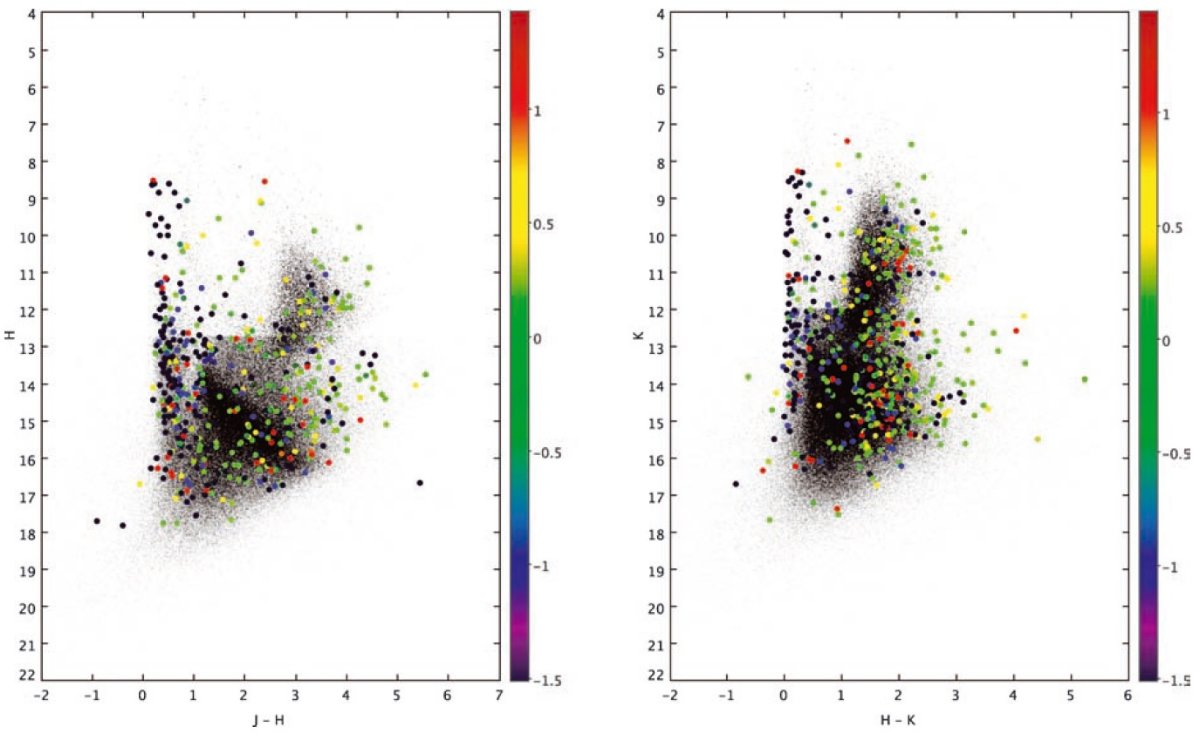

サンプルの選択 二色図には測光精度のよい星が選ばれた。色等級図は全ての星を載せた。 サーベイに矮星が現れるのが特徴 以前の浅い大規模サーベイと較べると、GPS の CMD は大きく違って見える。 そして、CMD の解釈は厄介である。J-K カラーは J-H, H-K よりも分別能力が 高いので、基本は (J-K, K) CMD の解析とする。 二色図の2系列=矮星と巨星 内側銀河系、図2-8、の二色図は全て二本の平行系列を示す。上の系列は 巨星で、レッドクランプが主成分である。下の系列は矮星である。 同じスペクトル型で較べると、巨星の (J-H) は矮星より 0.15 - 0.30 mag 大きい。 これは、巨星大気の圧力が低いため、H- オパシティが多分小さくなり、 H 等級が明るくなるためであろう。その結果、巨星の J-H は赤く, H-K は青くなる ので、巨星系列が上側になるのである。 |

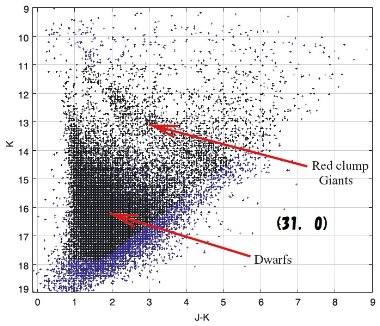

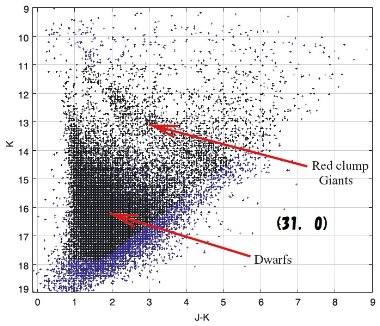

二色図上の系列が直線でない しかし、赤化系列は完全な直線ではない。これには二つの理由が考えらる。 (1)遠方ほど明るい星の検出割合が増す。矮星系列の根元近くでは G, K, 早期 M 型 矮星は主流であるが、遠方になると 早期G, F, A 型矮星に移る。後者の空間密度は 前者より低いが、遠方まで見うるからである。その結果矮星の系列は少し傾きが緩く なる。 (2)赤化が大きくなると、有効波長が変化する。 色等級図の二つの系列 色等級図には多くの場合二つの系列が見える。内側銀河系では左を矮星、 右をレッドクランプ星と看做して大体正しい。しかし、外側銀河では事情が もう少し複雑である。 |

|

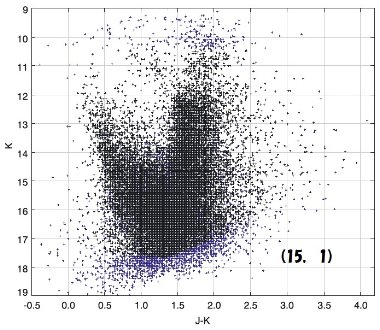

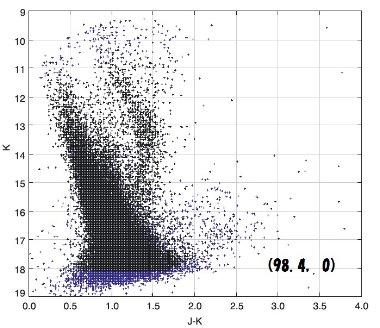

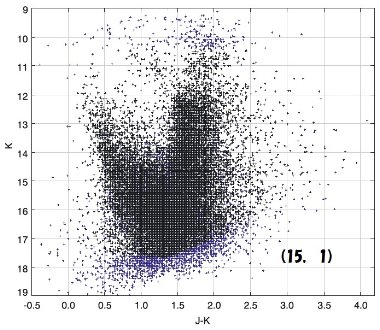

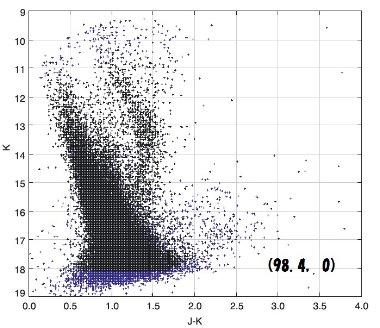

雲とジャンプ 図7、8 (l, b) = (55, 0) と (55, 1) では K = 13 - 14 で赤化が急増する。 類似のジャンプが図3 (15, 0) K = 12.75, J-K = 2.25 にも見られる。 (55, 1) の場合、Av = 7.5, D = 8 kpc という値が出る。このジャンプ巾が K = 13 - 14 に渡り、多数のレッドクランプ星が含まれていることから、この 構造が小さくて濃い雲ではなく、H I ガスの広い雲であると考えられる。 BUFCRAO サーベイによる 13CO データキューブはこの領域で弱くて 一様な放射を検出している。領域の外、両側にはもっと強い放射が見える。 この CO 放射から期待される IR 減光は観測値の一桁下である。 円盤層から抜け出すと (l, b) = (15, 1) では K = 12 で垂直に急落する。これはレッドクランプ が D = 12 kpc で星間物質の存在する円盤層を抜け出た結果である。 |

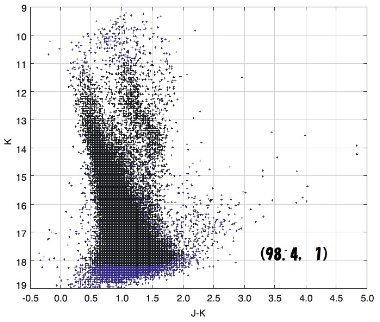

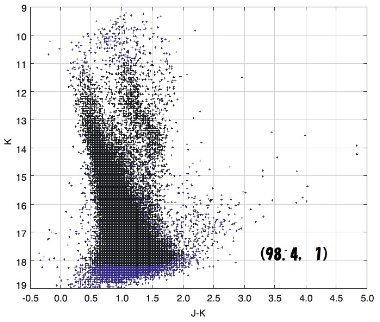

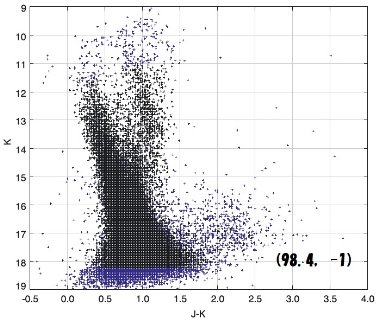

(l, b)

= (98.4, 0) でも K = 13 で同様の落下が見られる。こちらは、ワープの結果

ダスト層が銀河面の上方にずれた結果である。落下後の様子はブザンソンモデル

を使い図15で調べる。

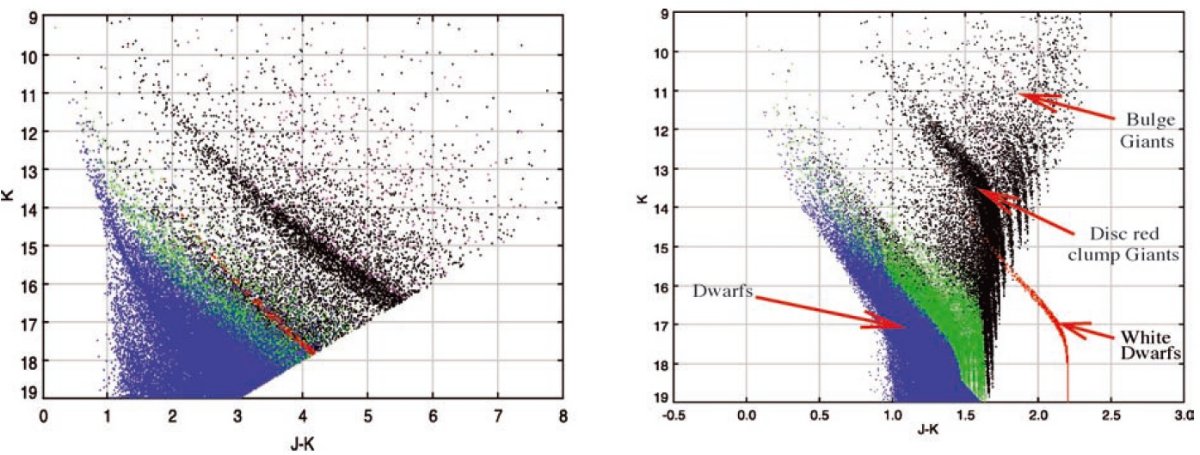

銀河中心方向 (l, b) = (-0.3, 0) の CMD は他と少し違う。図2には3本の系列が見える。 J-K = [3, 7] にあるのはバルジ巨星である。ブザンソンモデルによれば、 そこには広い幅のスペクトル型とメタル量の星が含まれる。しかし、それらは ほぼ全て同じ量の赤化を受けている。左側は近傍の円盤矮星、真ん中が円盤 レッドクランプ星である。 |

|

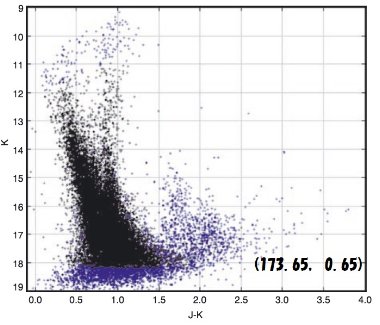

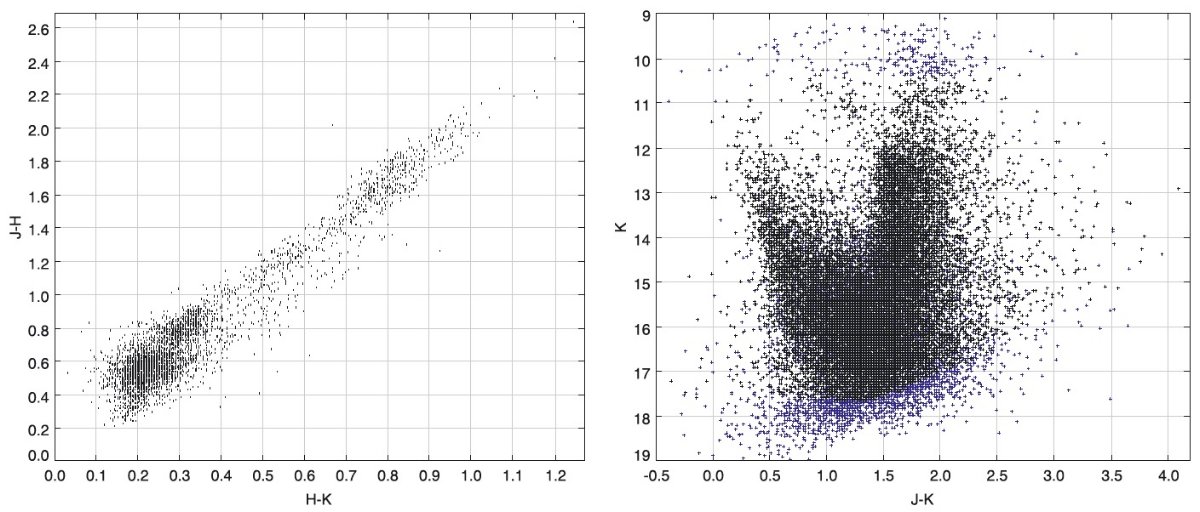

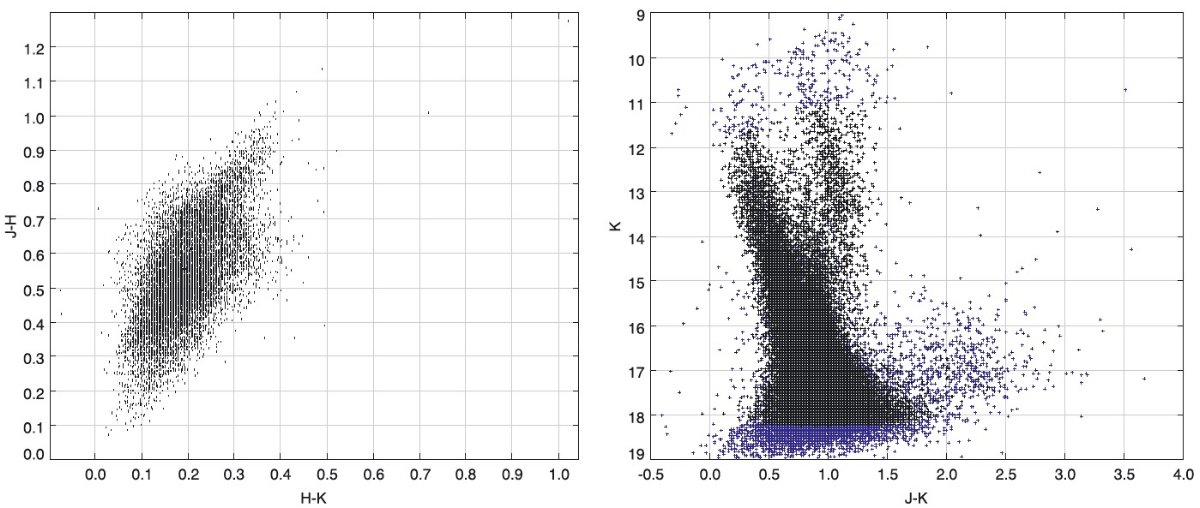

矮星と巨星の区別の難しさ (l, b) = (171.1, 4.75) 方向では赤化が弱い。CMD には二本の系列が見える。 この方向のブザンソンモデル図14によると、両方とも矮星が多い。 左側は F-, G-型矮星。クラス III 巨星は右側系列の上部 K ≤ 13.5 に 限られる。 M-, 晩期 K-型矮星は K = 12 から下に現れる。K = [12, 13.5] では 矮星と巨星を区別することは難しい。二色図上でも区別できない。早期 K-型の レッドクランプ星は (H-K, J-H) = (0.12, 0.57) の密度超過として現れる はずであるが。 二本の矮星系列 (l, b) = (171.1, 4.75) 方向で矮星系列が二本現れる理由はすぐには分からない。 図12の下側にあるヘス図を調べると、 K = [17, 18] で二本がつながる。しかし、 図中に最多の M-矮星は結合部の下にも上にも伸びている。太陽近傍の晩期 K-型と 早期 M-型矮星は J-K の巾が狭く 0.9 付近に集中する。そしてそれらは右側系列 K = [12, 17] を定義している。同様にこの等級帯で観測される、遠方の F-型と 早期 G-型矮星はやはり狭い J-K 巾を有する。それらに反して、晩期 G-型から早期 K-型に掛けては J-K カラーの巾が広い。そのためこのカラー区間の星密度は 下がり、両側系列の間に間隙を生み出すのである。K > 17 では晩期 G-型から 早期 K-型の星の数が十分に多くなり間隙が埋まるのである。 |

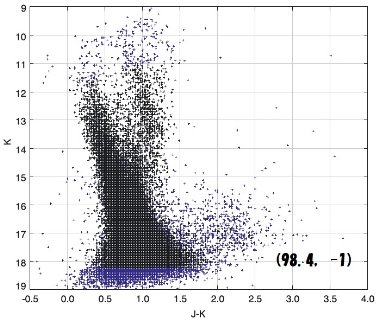

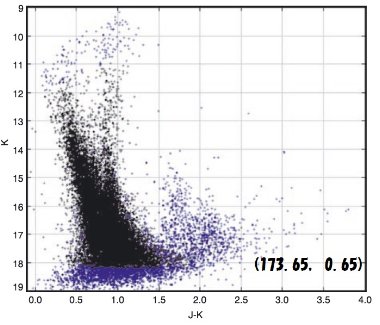

二本の矮星系列が内側銀河系ではっきりしない 二本の矮星系列はプロットした CMD の全てに現れるが、l < 100 では あまりはっきり見えない。これには次のような理由が考えられる。 (i) l < 100 の円盤中央では観測可能な F-型、G-型矮星の数が M-型矮星 を大きく上回る。 (ii) 赤化が大きいため、遠方の赤化の大きなF-, G-型矮星が近距離の K-, M-型矮星の系列に近づく。 (iii) 遠方のレッドクランプ星は第2のはっきりした系列を矮星系列の右側に 形成する。 l = 98.4, 55 でも図8−11を見ると K = 14 の上方に K-, M-型矮星系列 を検知することが可能である。 二系列の距離差と赤化の差 図12 (l, b) = (171.1, 4.75) を見ると、J-H = 0.4 付近の星集団は F-, G-型矮星である。図13(l, b) = (173.65, 0.65) では それらの星は距離が 1 - 6 kpc と遠いため赤化が強まった結果、 J-H = 0.5 に移っている。とこ ろが、近傍の K-, M-型矮星は D < 3 kpc で赤化が弱いので、 J-H = 0.5 - 0.7 と同じ位置に留まる。 ワープの効果 (l, b) = (98.4, 1) と (98.4, 0) の減光強度はほぼ同じである。一方、 (l, b) = (98.4, -1) の減光はそれらより明らかに小さい。 |

|

微分減光強度 ブザンソンモデルでは微分減光強度はフリーパラメタ―である。そこで、 図14、15では減光強度を変えてデータと最適な値を探した。その結果は (l, b) = (31, 0) 方向で 2.25 mag/kpc、 (171.1, 4.75) 方向で 0.7 mag/kpc であった。Mathis 1990 の減光層を用いると、AK に対しては 0.242 mag/kpc と 0.075 mag/kpc となる。 銀河中心距離 ブザンソンモデルは Ro = 8.5 kpc を採用している。しかし、BH 周囲の星の 運動から求めた距離は、 Eisenhauer et al. 2005 によると、7.62±0.32 kpc である。研究者の中にはブザンソンモデル をこの値でスケールする者もいる。 図14二色図の検討 図14 (l, b) = (31, 0), (171.1, 4.75) のモデル二色図はデータと良く 合っている。図12 (171.1, 4.75) データとの不一致点は、 (i) モデル図14の (H-K, J-H) = (0.45, 0.85) に見える星の集団は観測 にはない。 (ii) モデル図14の H-K = 0.2 - 0.25 で上にばらまかれている少数の星 (i) は赤い K-型白色矮星であるが観測には引っ掛からなかった。モデルでは 殆ど同じ質量とスペクトル型であったが、実際はもっと広がったパラメタ―を 持っているらしい。(ii) はモデル中の晩期 K-型巨星であるが、それらは明る すぎて観測では飽和している。 |

(31, 0) 方向モデルの二色図も少数の明るい晩期 M-型巨星が H-K = 2.5 - 3 に

見えるが図5には素子の飽和で観測不能であった。これらのあかるい種族は

2MASS や DENIS のような浅いサーベイに向いている。

図14 CMD の検討 (l, b) = (31, 0) の CMD は図5とよく一致する。唯一指摘したい違いは モデルではレッドクランプ系列の上の方の勾配が一定過ぎることである。 これは実際の減光がマダラであることを反映している。 (l, b) = (171.1, 4.75) の CMD も図12とよく一致する。違いは (i) 観測図右下に現れる銀河。 (ii)モデル J-K = [0.45, 0.9] では 矮星系列が3本現れる。J-K = 0.65 に ある真ん中の弱い系列は早期 K-矮星である。これは実際にも存在するのかも 知れないが、エラーのために図12では消えてしまった。 (iii) J-K = 1.25 に短い垂直帯が見える。K-型白色矮星であるが、前と 同じ理由で観測には現れない。 図15の検討 図15には図14と異なりエラーなしのモデル CMD を示す。(l, b) = (31, 0) は図14も図15も良く似ている。距離と減光の違いで等級とカラー が縮退を生じているからである。ところが、(15, 1) ではレッドクランプ 系列が多数の副系列に分裂して見える。これはモデルでは、巨星のサブタイプ は各々が固有の等級とカラーを持ち、銀河面上方のダストがない領域ではもはや カラーが変わらなくなるためである。 |

|

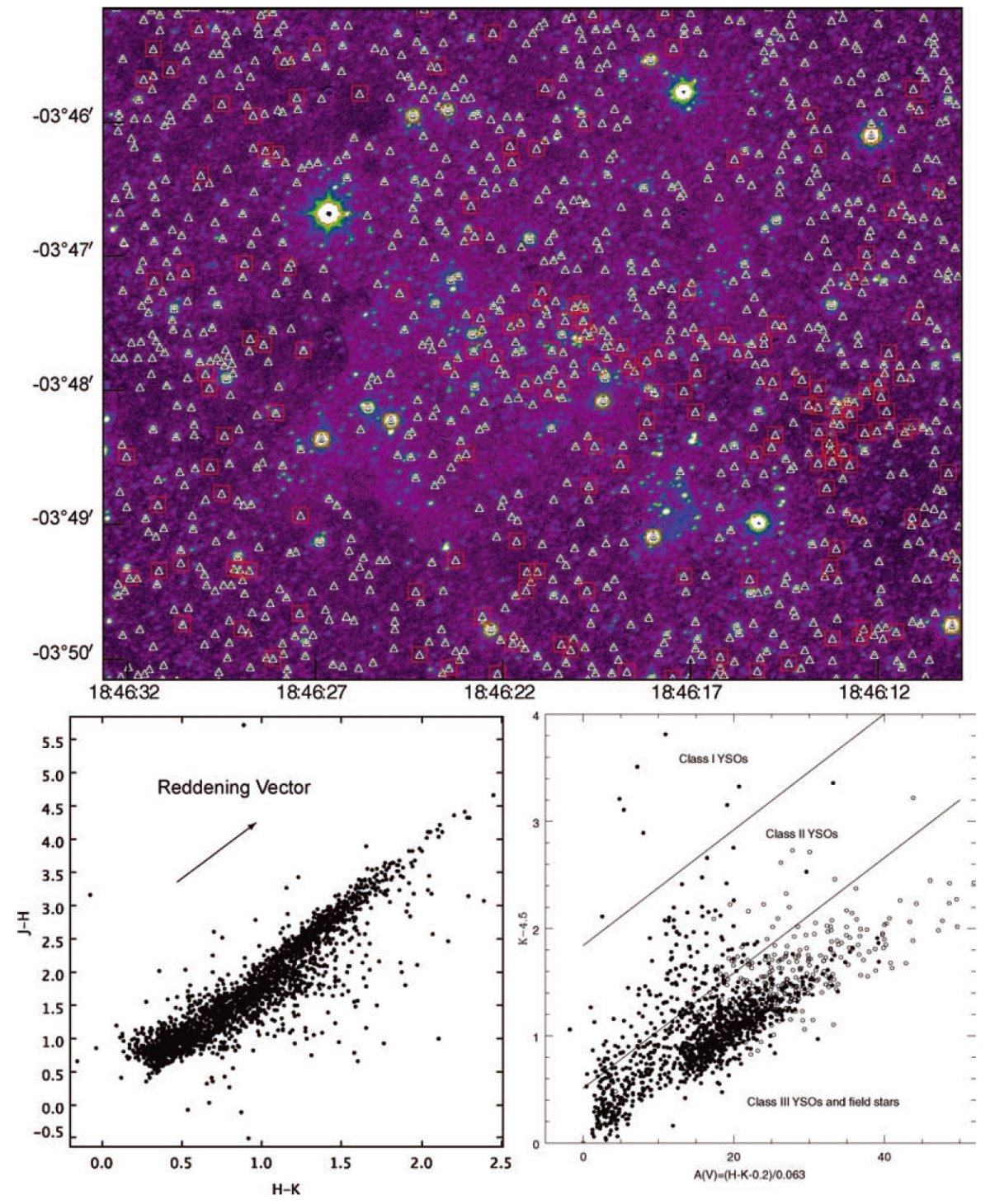

MIR の利用 YSO は中心原始星の周りの熱いダストからの MIR 放射により検出可能である。 GPS の JHK 二色図でも検出はできるが MIR を加えた方が確実である。2MASS では少し浅すぎる。 図16=G 28.983-0.603 の YSO G 28.983-0.603 は Lockman 1989 が観測した HIIR である。Bica et al 2003 は 2MASS を用いて赤外星団を発見した。左下の JHK 二色図で多数の YSO が K バンド超過天体として検出される。それらは二色図上で、赤化を受けた通常星 やクラスIII YSO 天体の右側に出現する。しかし、その (H-K) 超過は中間値で 僅かに 0.2 mag なので、超過が少ない YSO を JHK 二色図で分離するのは困難 である。つまり NIR では (i) 大きな赤化を受けた YSO が J で見えなくなり二色図が使えない。 (ii) (H-K) 超過が小さいと通常星との分離が困難 0.5″ 基準の必要性 図16の右下図は YSO の (K-4.5) 超過を使うと分離が大きくなることを示し ている。その多くは (K-4.5) 超過が 0.5 mag 以上である。図の横軸は (H-K)o = 0.2 を仮定した減光量 Av であることに注意。右下図には 6′ ×6′ 内の 1345 天体がプロットされている。このように 混み合った領域では通常の GPS/GLIMPSE マッチングで採用される 1.2 ″は大量の偽マッチを生み出す。もっと厳しい 0.5 ″ 基準が必要である。しかしこのマッチングの結果、YSO の数は一桁増えた。 |

星団の前景減光と星団距離 図16の右下図は(K-4.5)超過に従って、クラス I YSO, クラス II YSO, クラス III/通常星の3領域に分かれる。クラス III/通常星の系列は赤化ベク トルの方向に並んでいるのだが、 Av ≥ 12 で天体数が急増する。 (K-4.5) 超過天体も主に Av ≥ 12 領域に分布する。したがって、YSO 星団 の前景減光は Av = 12 mag なのであろう。Lockman 1989 は HIIR 視線速度と して 52.6 ±1.3 km/s を得た。LSR 回転速度 220 km/s と Eisenhauer et al 2005 の Ro = 7.62 kpc を使うと、運動距離 3.1 または 10.2 kpc を 得る。(J-K, K) CMD を見ると、Av = 12 の星は K = 12 - 14 である。この 等級は D = 2.9 - 7.3 kpc に対応するからである。 運動近距離だと、 MK = (12-14)-12x0.112-5log[310] = (11-13) - 12.5 = [-1.5, 0.5]。遠距離だと、 MK = [-4, -3]。明るすぎ? 前期主系列星の検出下限質量 GPS は K = 16 までは検出率 100 %, K = 17.25 で 50 % である。 D = 3.1 kpc, K = 17.25, AK = 1.3 とすると、 MK = 17.25 - 1.3 - 12.5 = 3.5 となる。Baraffe et al 1998 の 1 Myr 等時線を使うとこれは 0.095 Mo の 前主系列星に対応する。もしかしたら減光ゼロで計算しているかも。 雲内部で Av = 21 とすると、K = 17,5 は 0.5 Mo の星に対応する。 クラス分け線 クラス I, II, III の分割線は Gutermuth 2005 による. 彼の方法は非常に洗練されている。しかし、浅い GLIMPSE サーベイで込み合った 領域を扱うには 3.6, 4.5 測光の精度が足りない。そこで上に述べたような 簡単な方法に切り替えた。これは上手く行った。注意しておくが、 Gutermuth 2005 較正は低質量前主系列星に対するもので、遠方の星形成域で多数を占めると予想 されるもっと重い Herbig Ae/Be 星に対しては独自の較正が必要である。 |

|

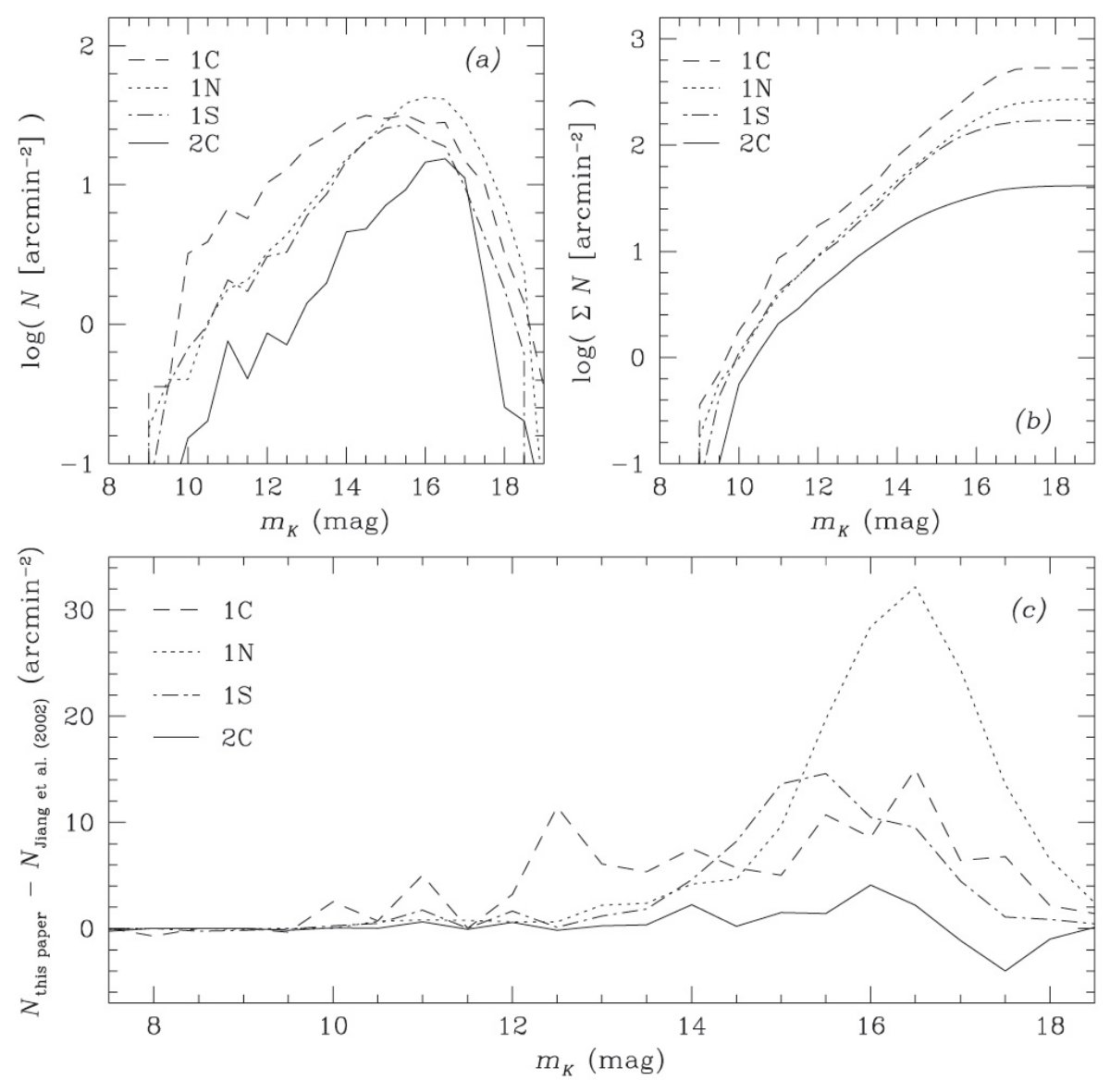

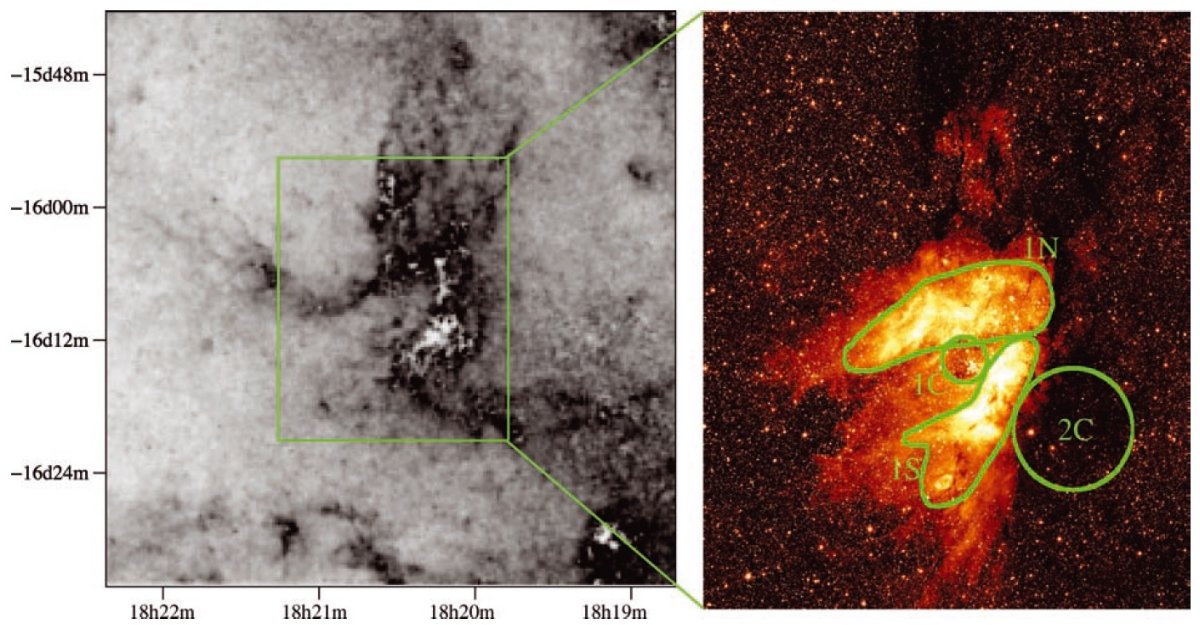

SIRIUS/IRSF との比較 Jiang et al 2002 は SIRIUS/IRSF による観測結果を報告している。それと 較べると、WFCAM/UKIRT は空間分解能が高く、結果として K ≥ 14 で図17 の光度関数が大きくなっている。 |

減光マップ 各星の減光量を Av = (H-K - 0.2)/0.063 で与えた。高減光の雲が 1C 領域にある星で形成された HIIR を取り囲んでいる様子が分かる。 詳細な解析は今後の論文。 |

|

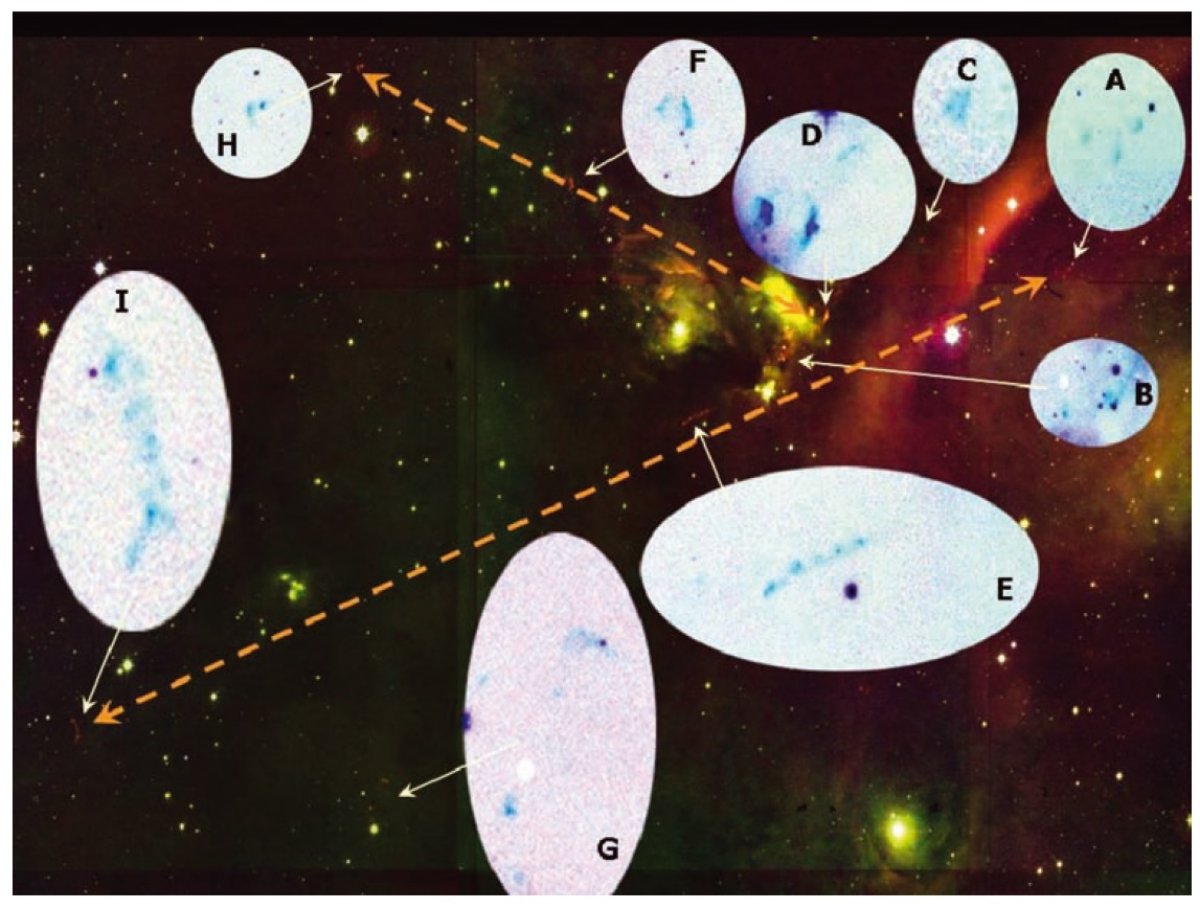

図19は ρ Oph 暗黒雲の H2 画像である。最も若いクラス 0 YSO を検出する試みは、近赤外では強い減光のため困難である。しかし、 分子流は NIR でも見える。図19にはそのような分子流の二つを示した。 データを見ると、枠いっぱいに広がった構造は単一の活発な集団が原因となって いるようだ。 |

図19の赤い染みは衝突で出来た圧縮層である。その長さに関わらず、分子 流の年齢は 104 程度である。前主系列星の大部分は分子流を出して いないことを考えると、活発な時期は極めて短い。 |

|

巨星と矮星の分離 図21には GPS データに IPHAS の可視データを加えて作った (31, 0) 方向 の二色図を示す。その目的は、赤化ベクトルと主系列の縮退を解くことである。 二本の系列が見えるが、一本は巨星(上)、もう一本は矮星(下)である。 この分離は図5よりもはっきりしている。と言うのは (i′-J) の差は 1.25 mag で、(H-K) より大きいからである。その理由は J-H カラーが 巨星と早期型矮星とで重力効果が大きいからである。 |

分類 図21の最大の魅力は、分光測光分類である。赤化を受けた矮星系列の星を 赤化ベクトルに沿って戻すと、主系列の A - F 型星か M-型星にぶつかる。 M-型星は暗いので大きな赤化を受けるほどの距離では受からない。 この解釈はブザンソンモデルでも、この系列が A-, G-型矮星から成ることで支持 される。ただし、モデルは i′ でなくカズンズの I バンドを 用いているがほぼ同じ結果となる。 主系列 G-, K-型星の等距離集団 i′-J = 2.5 付近に大きな集団がある。これらは G-, K-型 矮星の集団で、それらの傾きが赤化無しの主系列系列と同じであることは、 これ等の星がほぼ同じ減光を受けていることを示す。この系列の傾きは有意に 赤化ベクトルから傾いており、G-型星と K-型星を区別することが可能である。 減光の大きさは Av = 4 - 5 であり、距離 1 - 2 kpc が示唆される。最も遠い レッドクランプ星は Av = 9 mag, D = 3.8 kpc となる。 で |