3.議論

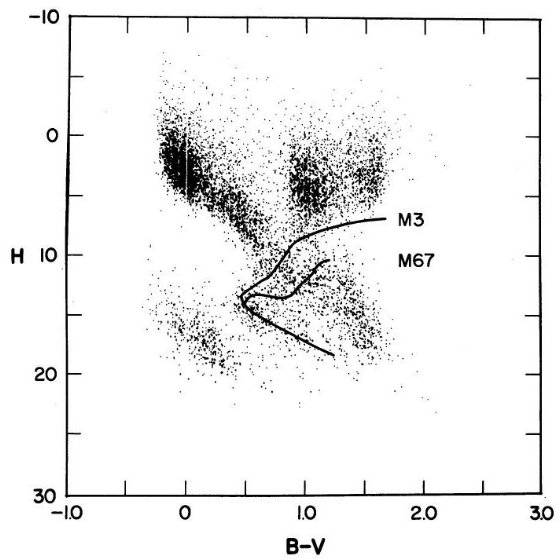

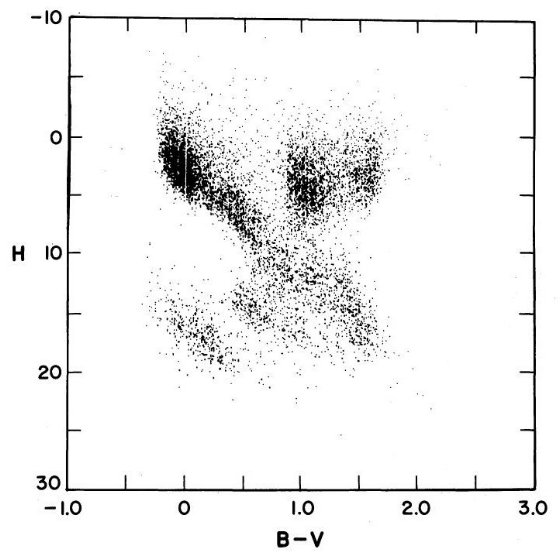

整約固有運動 H の分布は5つの群れになる図1は ブライトスターカタログで固有運動天体の (H, B-V) 図である。 図には明らかな群れが5つ見られる。分光データから判断すると、それらは 左から、白色矮星、準矮星、が並び、MK クラス V, VI は中央の長い系列、 MK クラス III, II, Ib, Ia が二つの群を成している。

図1.ブライトスターカタログの 8000 星の整約固有運動 H の分布。

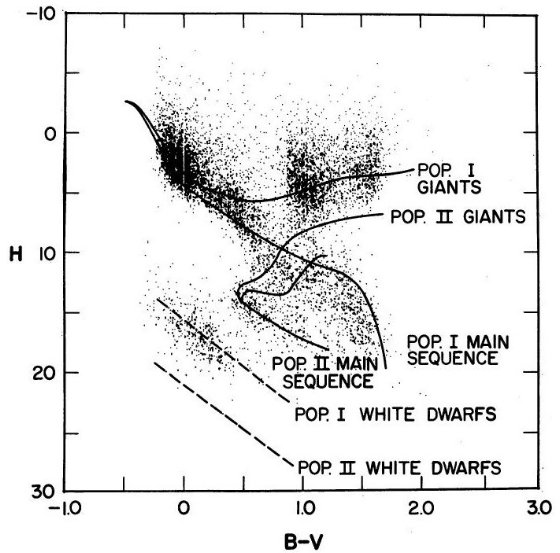

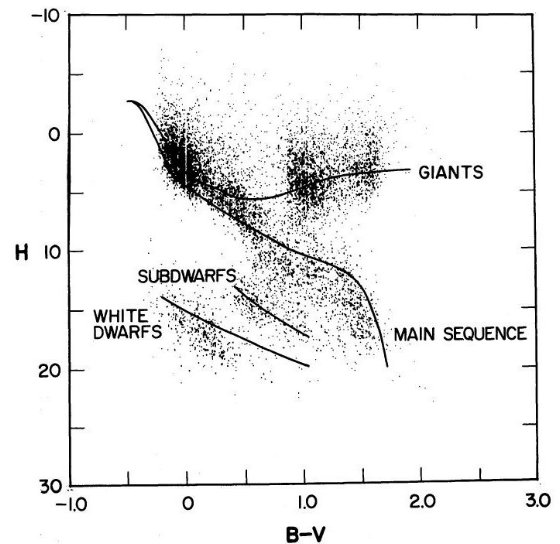

図2には標準的な解釈が示される。各グループには AQ(1963) からの絶対等級を 付けた。その際、白色矮星、主系列星、巨星には T = 6.33 AU/yr (5 log T = 4), 準矮星には T = 100 AU/yr (5 log T = 10) を仮定した。

準矮星だけ他より下にずれるが、あとは色―等級図と同じ

一つのグループ内で T が大きくなると、実線の下になる。白色矮星では暗くなると 冷却タイムスケールが長くなる。赤い白色矮星は古く T が大なので、下に出る。同じく 主系列でも青い星は上に、古い赤色矮星は下にはみ出る。巨星が二つに分かれるのは 恐らく、進化タイムスケールの詳細にその原因があるのだろう。

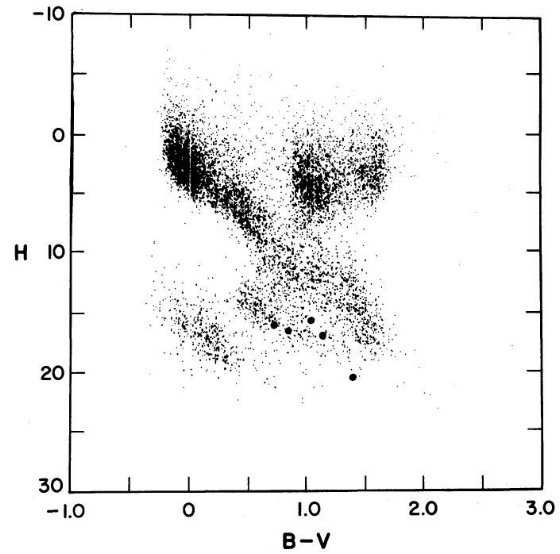

レッドクランプは意識されていなかった!

図2.AQからとった巨星、主系列星、準矮星、白色矮星の系列。