7.1.Elson,Fall 1985 法の改良

EF85 法の不定性

有名な Elson,Fall 1985a で、彼らは積分 UBV カラーから年齢を求める

方法を与えた。ここに示したように実際の星団はそのカラーを分散させる

多くの影響を受ける。したがって、年齢だけでカラーが決まるわけではなく、

EF85 法には多くの不定性が含まれる。ここではそれを改良する2つの方法を

提案する。

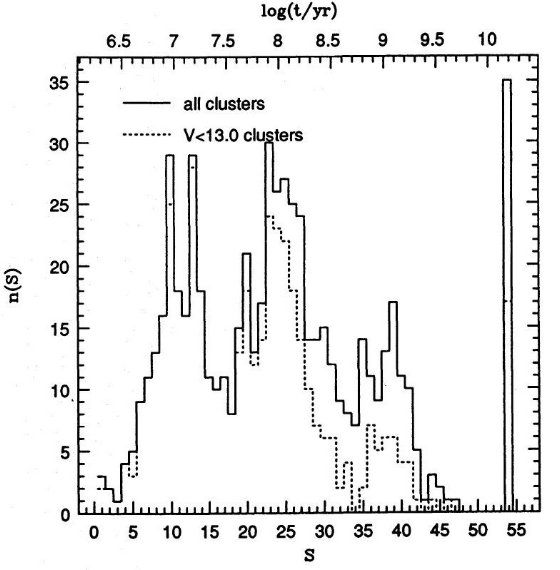

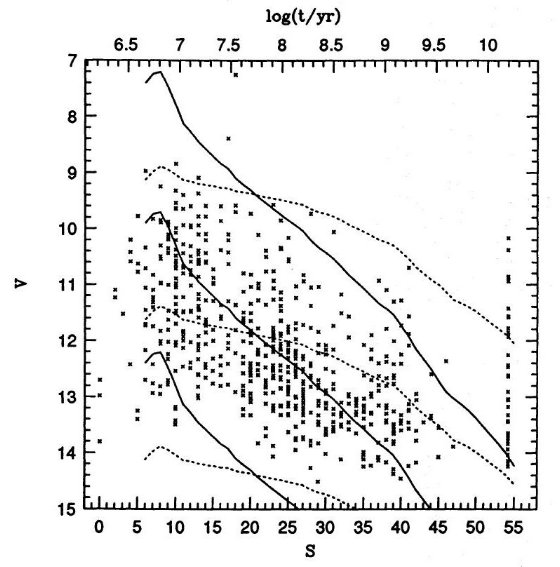

Sの意味

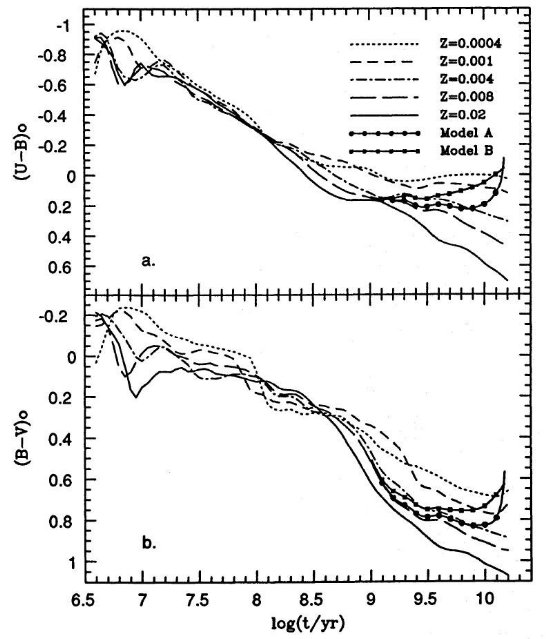

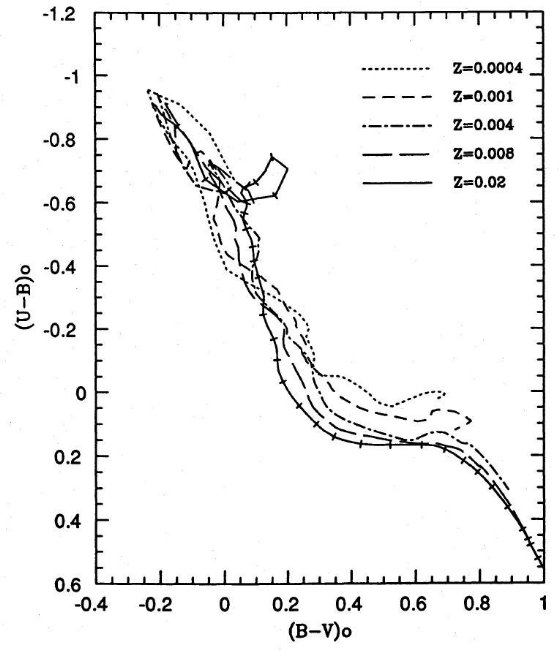

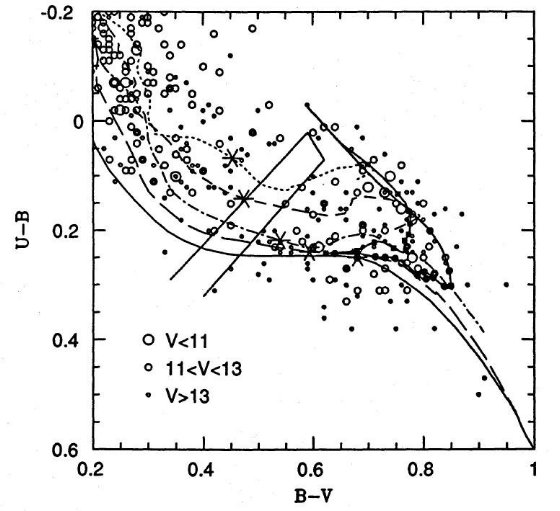

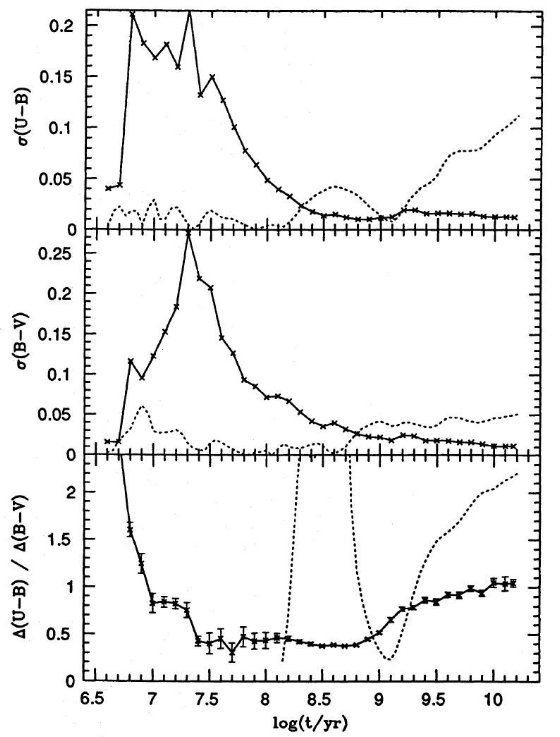

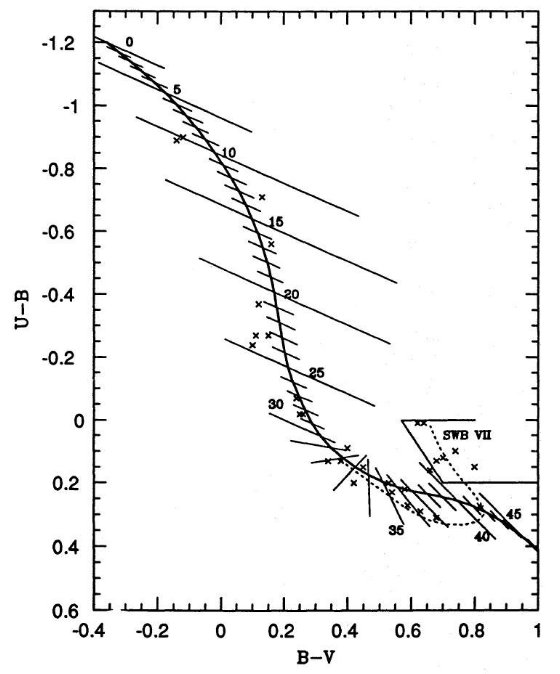

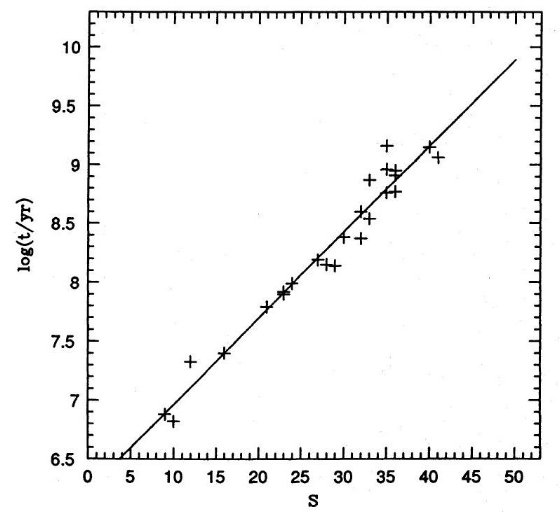

既に 2.1.節に述べたが、(U-B, B-V) 面上での SSP のカラー進化は

log t で測って一定のスピードで変化する。これは太陽メタル量付近では特に

そうであり、例外は 107 年付近での赤色超巨星出現のあたりのみ

である。したがって、EF85 の経験的な方式が成功したのは当然であった。

もし我々が (U-B, B-V) 図を等しい大きさの区間(パラメターS)で区切れば

単純な線形関係が S と log t との間に成立するであろう。

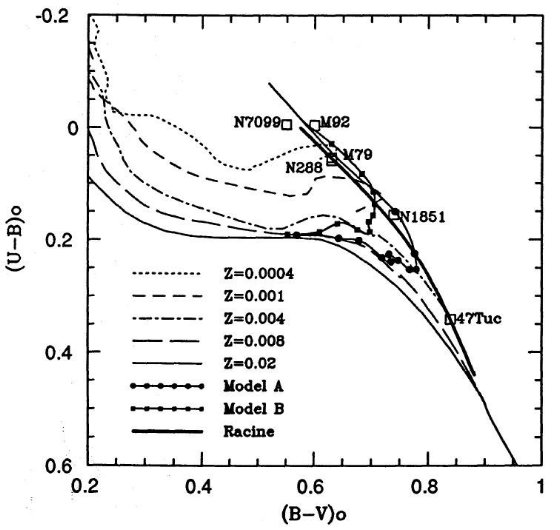

Sは古い星団に弱い

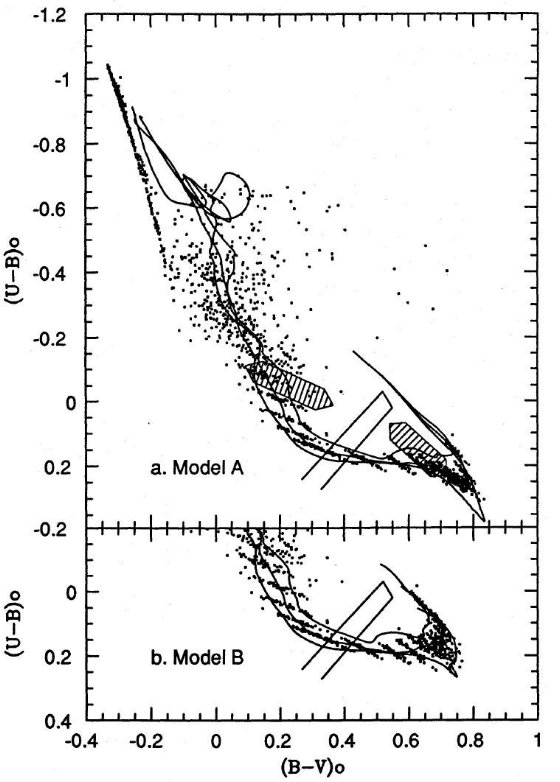

しかし、 EF85 には、星団の年齢が変わるとメタル量が変わることを考慮

すると、大きな欠点がある。古い星団では S と log t の間の線形関係は

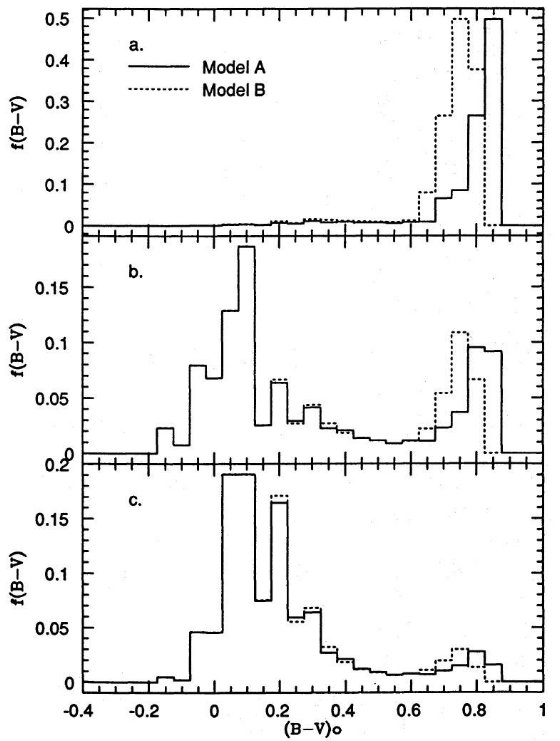

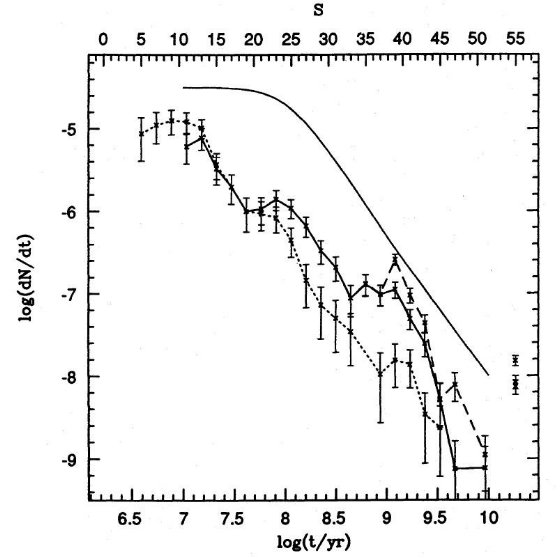

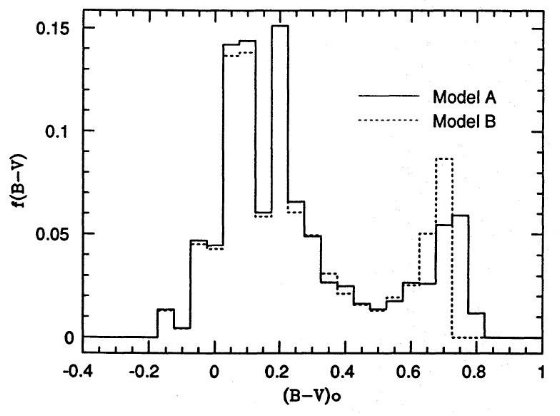

成立しなくなる。これは図1、図3のモデルAとBを見ると分かる。古い

星団は小さな log t の間にカラーの大きな変化を示している。実際、カラー

の内在的分散を入れると、この系列の星団は全て同年齢と言ってよい。

このように古い星団のSパラメターを並べることは、同一年齢でメタル量の

増加して行く順を示すもので、同一メタル量で年齢の増加していく系列と

考えるべきでない。この年齢領域の星団には S 法は信頼できる年齢を与えない。

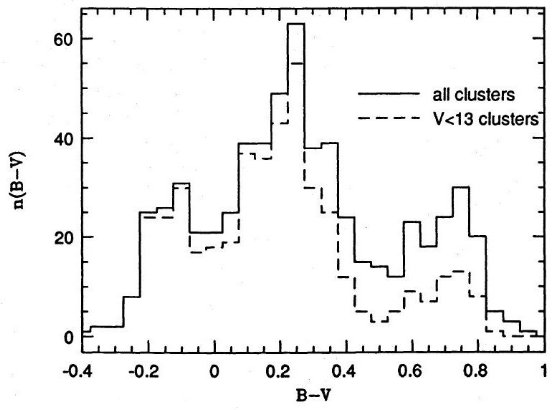

Sがギャップを表わさない理由

EF85 で導入された S は 3 Gyr - 12 Gyr のギャップを表わしていない。これは

Sが大きな星団をつなぐラインに沿って決められたからである。5−2節で

述べたように、年齢ギャップは (U-B, B-V) 面上では見えない。これが EF85 が

van den Bergh 1981 サンプルでは、ギャップも星団の爆発的形成もないと述べた

原因である。

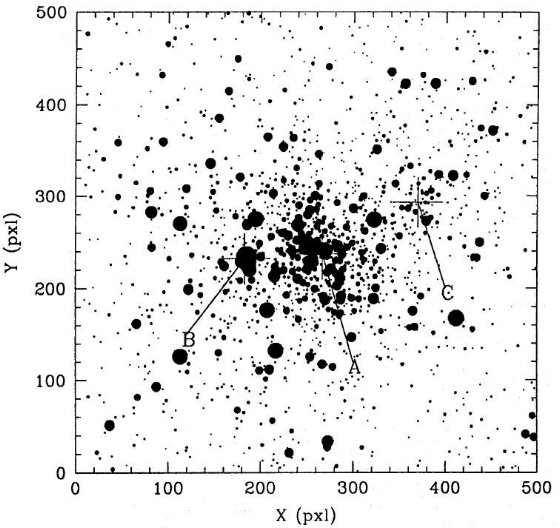

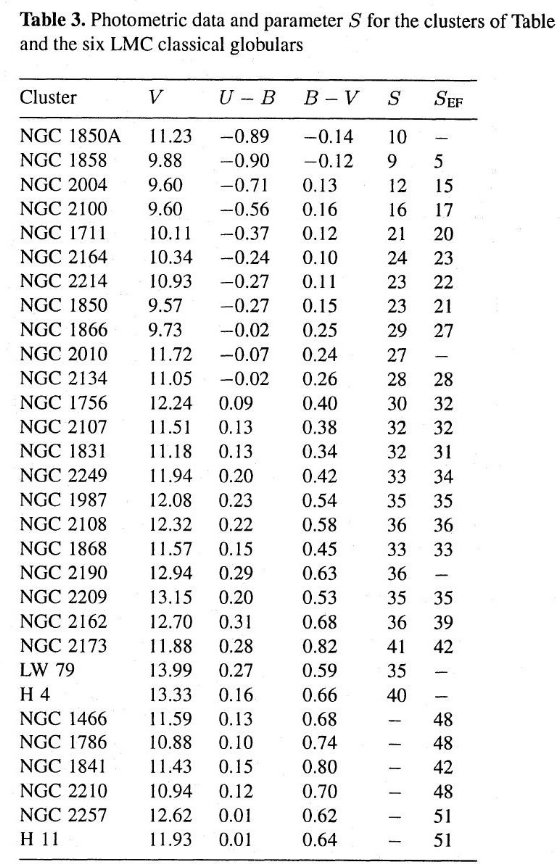

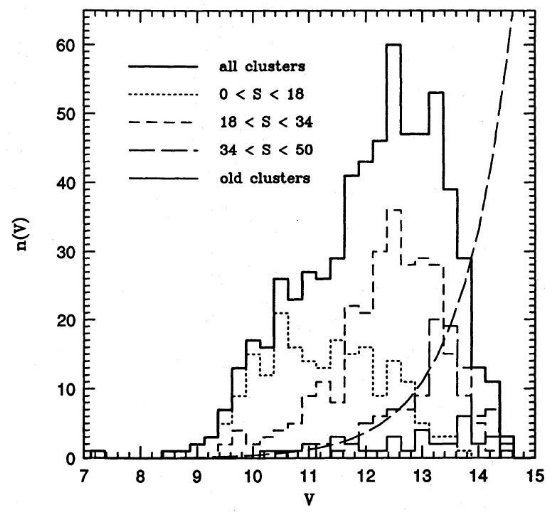

7.2.Sパラメターの定義

新しいS系列

先の議論から我々はS系列を定義し直すことにした。EF85 と異なり、E-SWB VII

の古い星団はこのSパラメター法の適用から外す。それらは CMD から全て古典的な球状星団

(van den Bergh 1991) とされている。それらに対しては一律に log t = 10.2 (15Gyr) とする。

Sパラメターを導くやり方は次の通りである。

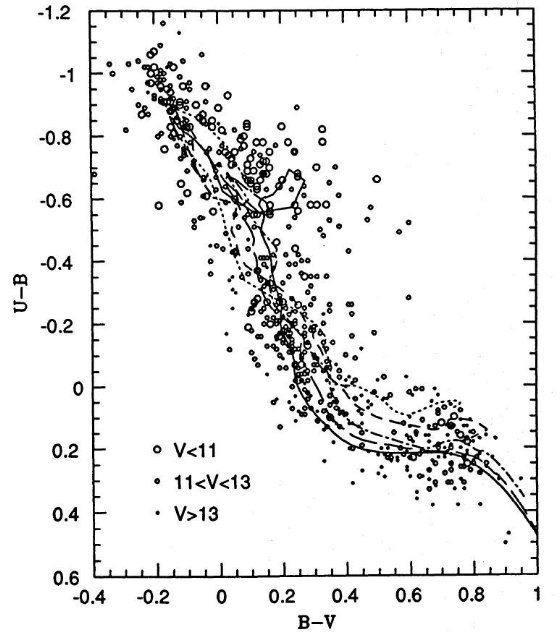

(1)EF85 図10のSカーブを Z = 0.008 の SSP 経路(図4)と比較する。

B-V < 0.5 では 2本のカーブが一致していることが分かる。

B-V > 0.5 では 2本のカーブは大きく離れる。

(2)EF85 のSカーブは E-SWB V 型星団、NGC 2190, NGC 2162, NGC

1806、の下側をなぞっている。それに対し、SSP Z = 0.008 カーブは、

E-SWB V 型星団の平均値を貫いている。そこには他の星団 NGC 1783,

NGC 1644, NGC 2154 がそんざいする。

(3)5-4節で議論したように、V, VI 型の分散方向は Δ(U-B)/Δ(B-V) ∼ 1

したがって、我々は E-SWB V, VI 星団の分布を Z = 0.008 系列からの

分散として解釈したい。これを B-V = 0.8 まで妥当と考える。

| |

(4)この先 Z = 0.008 系列は U-B が増加し続ける。しかし、S カーブの細

かい形は重要でない。その辺には星団がほとんど無いからである。

(5)最終的に採用する S カーブは B-V < 0.5 では EF85 カーブ、その先

0.8 までは SSP Z = 0.008 を使う。合成ラインを図10に示した。

星団にS値を付ける

Sカーブ上にない星団からは分散の方向に線を延ばして、カーブとの交点をその

星団の S とする。分散方向の傾きは、青い星団で Δ(U-B)/Δ(B-V) ∼ 0.45

青い星団では 1 である。S = 30 - 36 では分散の方向が S カーブと平行なので

特別の注意が必要である。そこでは星団に S 値を付けることが難しい。

同様の困難は非常に若い ( ∼ 107 yr ) 星団でも起きる。そこ

ではストカスティックな過程で大きな分散が起きる。

カラー分散の方向が S カーブに直交していないという効果を無視すると、

赤い方に分散した星団の年齢を過大に評価し、青い方に分散した星団の年齢を

過小に評価するだろう。van den Bergh 1981 データにこの方法を適用すると、

古い方法の時と同じような年齢を与えるだろう。それはこのサンプルはカラー分散

がほとんど無いからである。対称的に BCDSP データにはかなりの違いをもたらす。

図10 採用したSパラメター。クロスは年齢較正に用いた星団。

SWB VII と名付けた領域には非常に古い星団が存在する。

|