選択効果

大きな減光を受けた星は観測にかかりにくくなる。したがって、サンプル星

からの平均減光は系統的に小さく出がちである。Neckel 1966 はこの影響を

少なくするには減光が一様な区域を選ぶのがよいと述べている。

急上昇、次に平坦のわけ

これと関連する

が、図4を見ると大部分は 500 - 1000 pc で Av ∼ 3 mag に達し、その先

で平坦になる。一見、局所減光が大変強いかのようである。しかし、観測等級

の上下限は観測的に到達不可能な領域を生み出していることを忘れてはいけない。

その限界減光量 Av(lim) を、観測限界 V(lim), Mv(lim) で表すと、

Av(lim) = V(lim) - Mv(lim) + 5 - 5 log D

となる。Neckel 1966 が述べているように、与えられたデータセットの等級限界

により、観測から得られる Av(D) プロットは D が増加するにつれ減少していく。

明らかに、Mv(lim) 一定の時、暗い等級まで観測が降りて行けば、観測される

Av(D) は実際の減光ー距離関係に近づいていく。今回の観測に関して言えば、

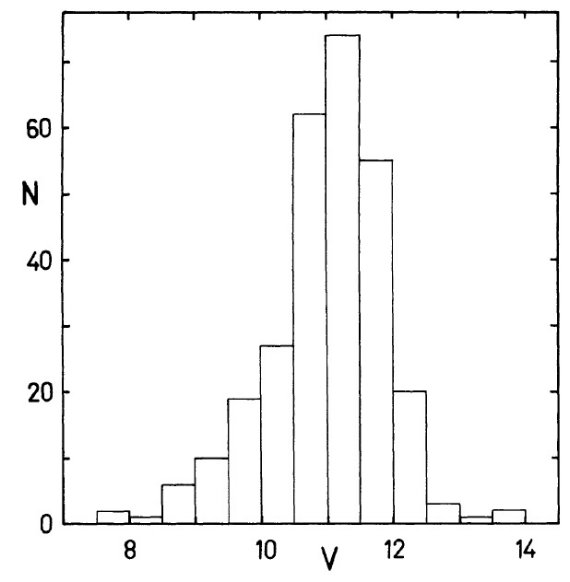

現実的に、V(lim) = 11 mag., Mv(lim) = -5 mag. としよう。多くの区分では

V が 1.5 mag. 暗く、Mv で 2 mag. 明るい星が観測される。

(訳を間違えたか?意味不明。 )

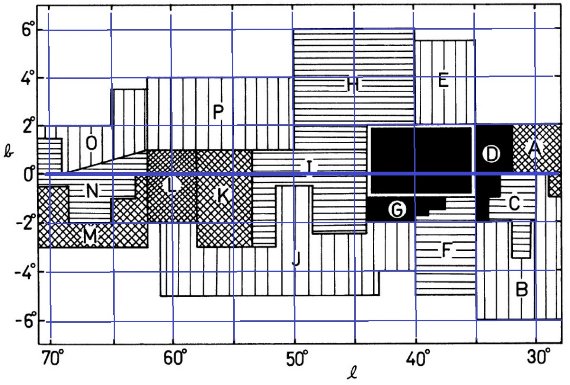

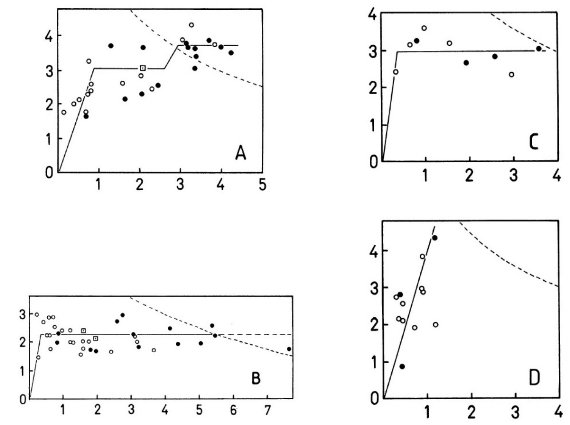

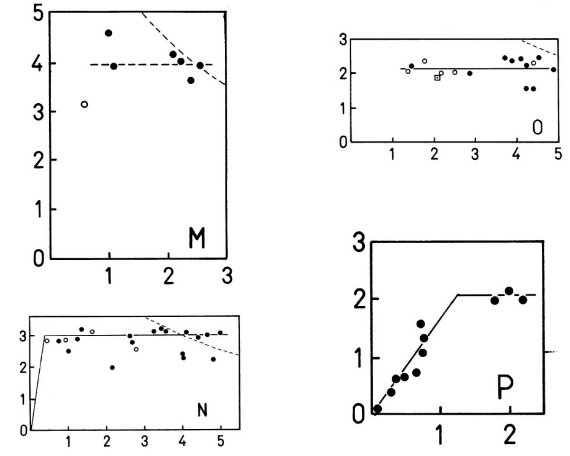

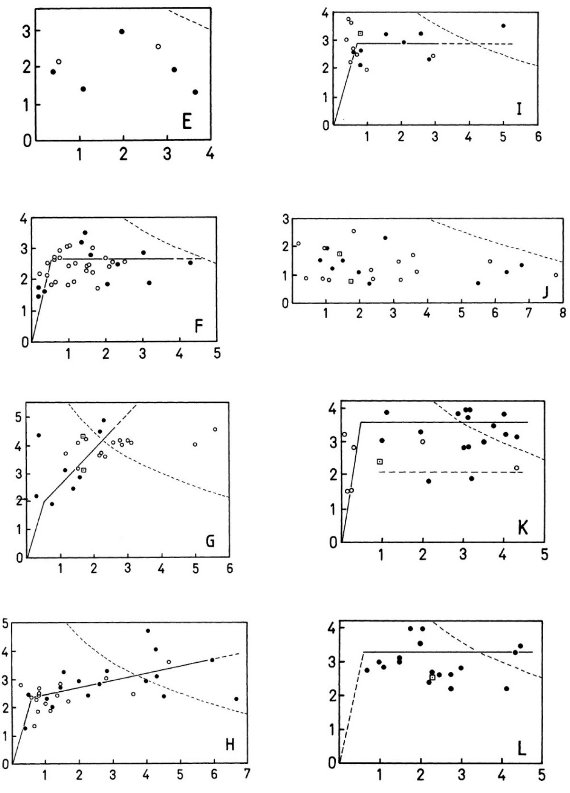

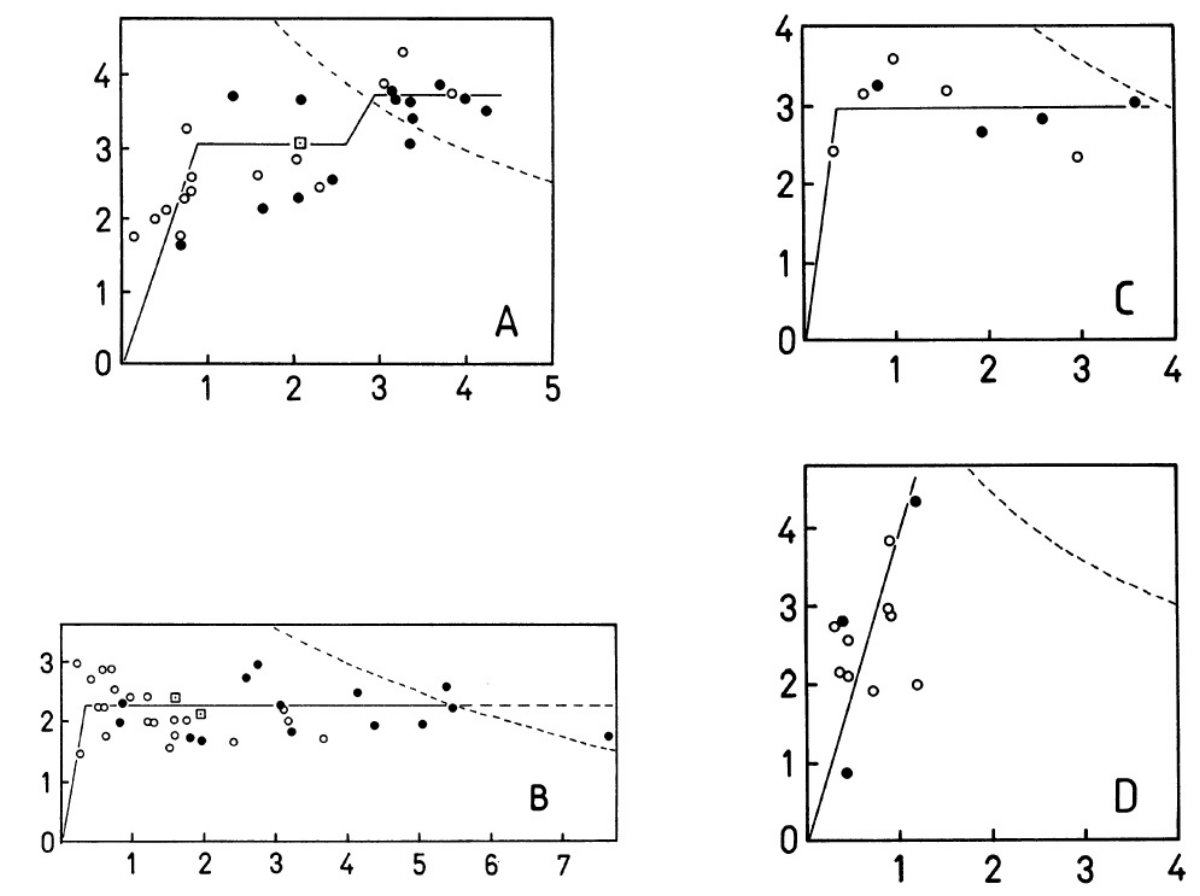

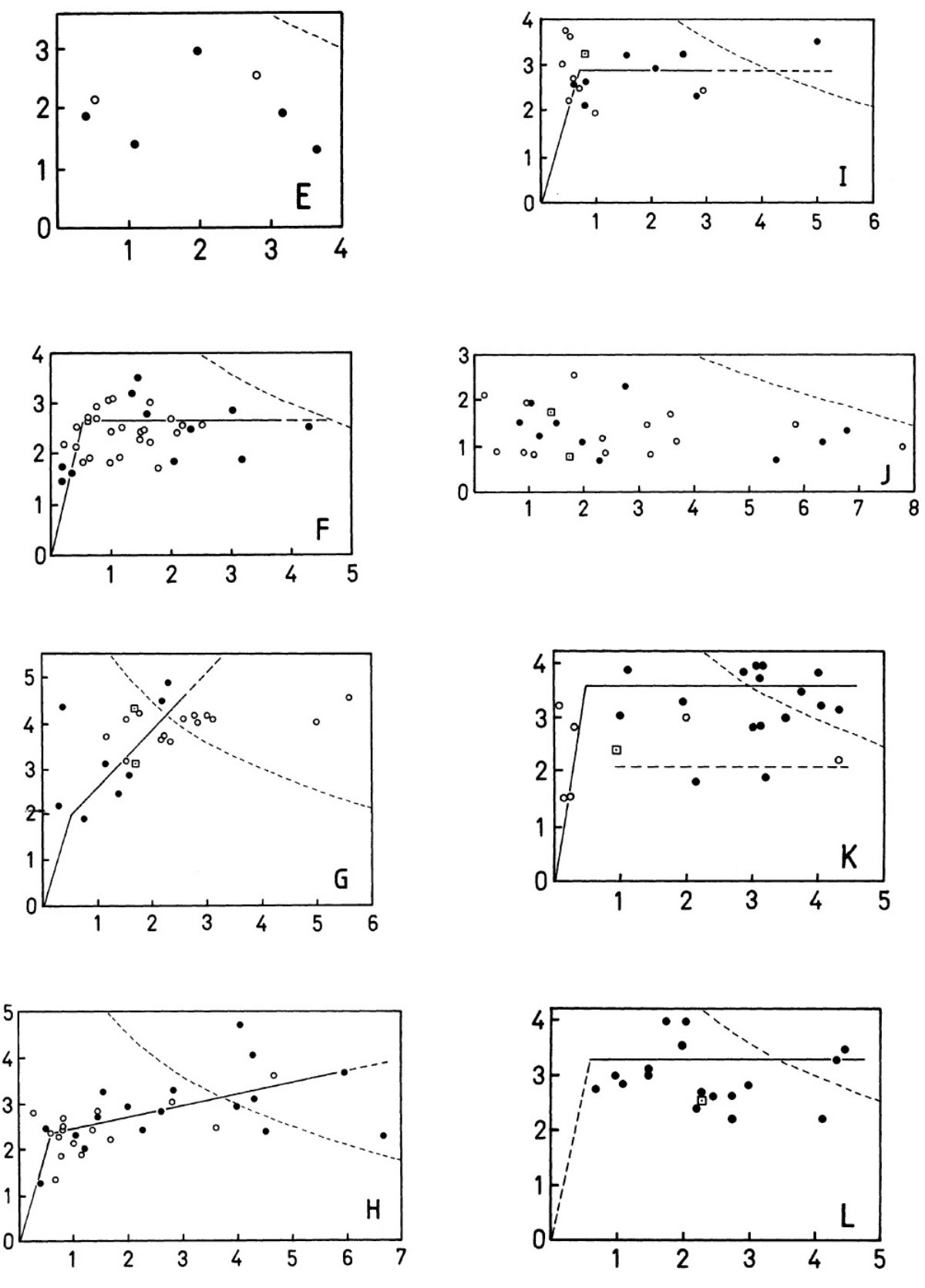

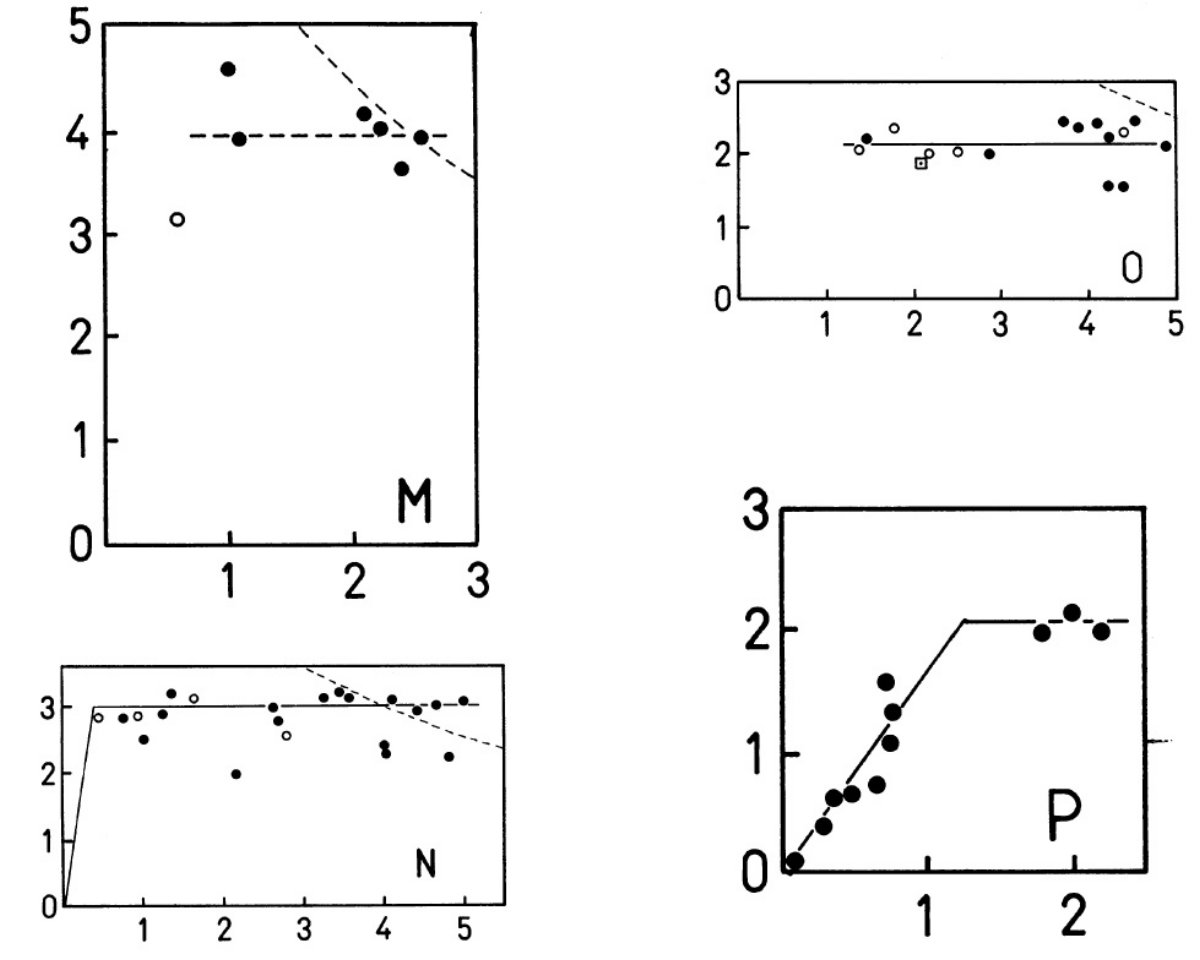

図5 a) - p) には破線で Av(limit) をプロットした。強調したいのは、

多くの図で平坦部は限界曲線に到達する前に現れている。従って、少なくとも

D < 4 kpc では平坦化は実際の現象と考えられる。

(i) D < 500 pc の Av 急増

D < 500 pc では Av が急増する。(dAv/dD) = 5.5±0.5 mag/kpc である。

特に強い区分では 7 mag/kpc に達する。

(ii) D = [1, 4] kpc で Av は平坦

多くの区分で、D = [1, 4] kpc で Av は平坦で、 0.5 mag/kpc 程度である。

その先の Av は信頼度が低い。

| |

(iii) 透明領域と暗黒領域

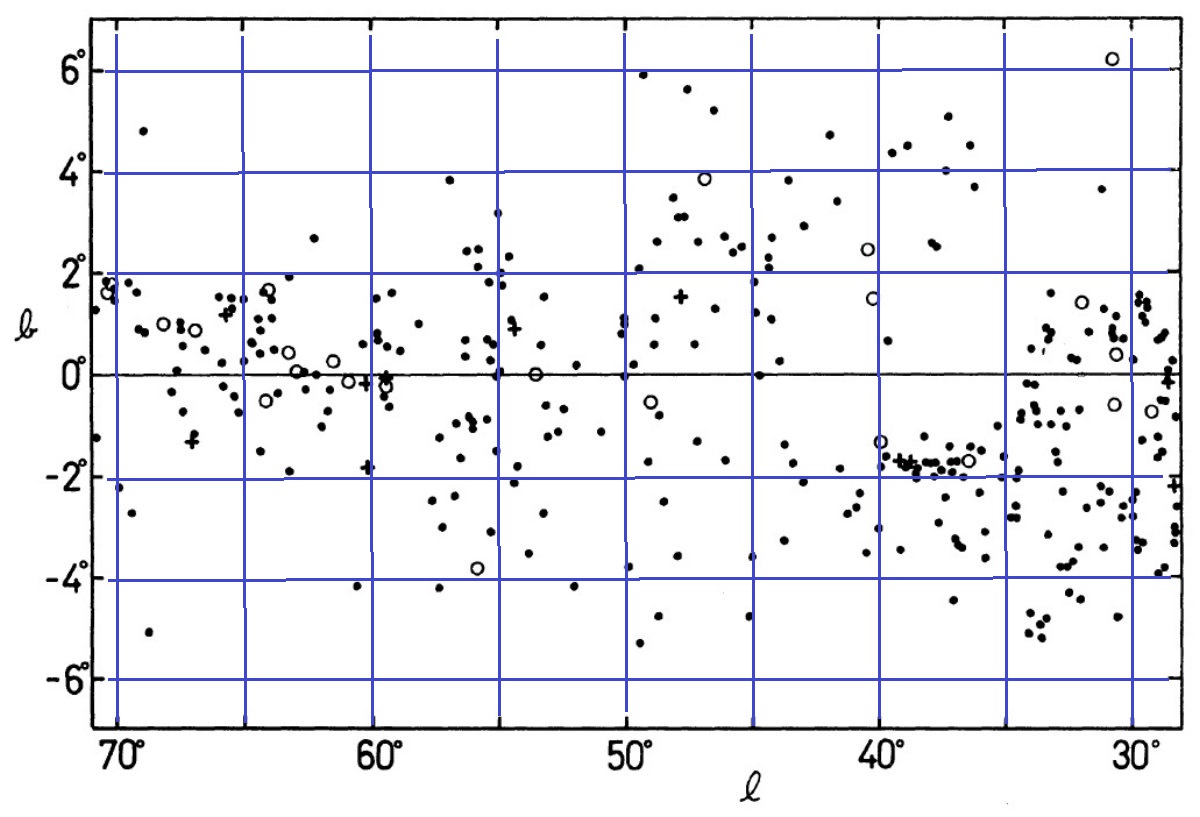

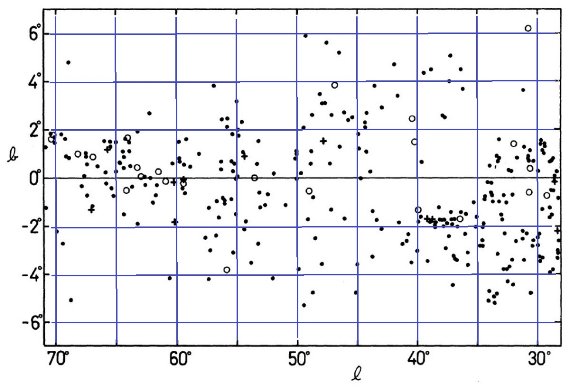

D ≤ 4 kpc, b = [-2, +2] で最も透明な区間は l = [62, 70] と小さい

領域 l = [28, 32] で、Av ∼ 2.5 mag である。最も不透明な区間は l =

[32, 44] で、Av ∼ 4.5 mag である。この不透明領域は D = 2.2 kpc に

ある分子雲複合体と関連しているかもしれない。

(遠すぎないか? )

その他の区分 l = [44, 62] では減光は Av ∼ 3 mag で穏やかである。

(iv) 高銀緯 |b| = [2, 6]

高銀緯 |b| = [2, 6]では平均減光は小さい。一般に銀河面の下側の方が上側

より Av は小さい。これは区分Jのように特に透明な区分ではそうである。そこでは

Av(D=4-8 kpc) = 1.5 mag である。

グレートリフト

上のような結果に鑑みると、天の川銀河 l = [30, 70] ではどこでも強い

減光がある=グレートリフト、という考えは l = 40 付近にのみ当てはまる。

その付近でさえも区分 E, F のように減光の低い「窓」が存在する。

近傍ダスト雲の裏側

銀河面の写真に見られる黒い遮蔽部は D = 500 - 1000 pc のダスト雲である。

これは Fernie 1962, Sherwood 1974 などが指摘していたことである。以前には

分からなかったのは、その後ろ D = 4 kpc 付近までが殆ど透明なことである。

これは、

Neckel, Klare 1980

の巨大複合体の間(ここでは裏だが)はしばしばダストなしであるという主張と

合致する。銀河構造を研究する上で重要な点は、局所的な減光領域を突破して

この研究のように今より 1 - 2 等深く観測すると、その裏側の比較的透明な領域

でサンプルが得られるということである。

最終結論

l = [30, 70] の星間減光は主に局所的 D ≤ 500 pc であり、その裏側

D = [1, 4] kpc は比較的透明である。D > 4 kpc では、データの信頼度は

低い。b = [-2, +2] では強い減光、Av(D=2kpc) = 4.5 の場所が l = [32, 44]

にある。これは D = 2.2 kpc の分子雲、

Huang, Dame, Thaddeus 1983

に対応している。l = [44, 62] では穏やかな Av(D-4kpc) = 3 mag しかないが、

l = [28, 32], [62, 70] では透明で Av(D=4kpc) = 2.4 である。吸光物質の

分布は、銀河渦状腕の可視光追尾天体の分布に生じている割れ目に丁度対応

している。観測を 1 - 2 等深めるだけで、渦状腕構造を研究できるようになる。

|