| D, H, K 線に現れる星周層の速度は 8 km/s 程度で、超巨星表面の脱出速度 が 100 km/s であるから、また落下するのではないかと考えられていた。しか し α Her の観測から伴星スペクトルにも同じ星周層ラインが発見され、 星周層が 1,000 au まで広がることが判った。 | そこからなら、 8 km/s でも脱出できる。今では、100 以上の赤色巨星で 流出流が検出されている。M0 より晩期では必ず膨張流が見つかる。それより 早期では見つからない。また、晩期型ほど速度は大きく、流出層ラインの強度 は強くなる。しかし、マスロス率の評価は難しい。 |

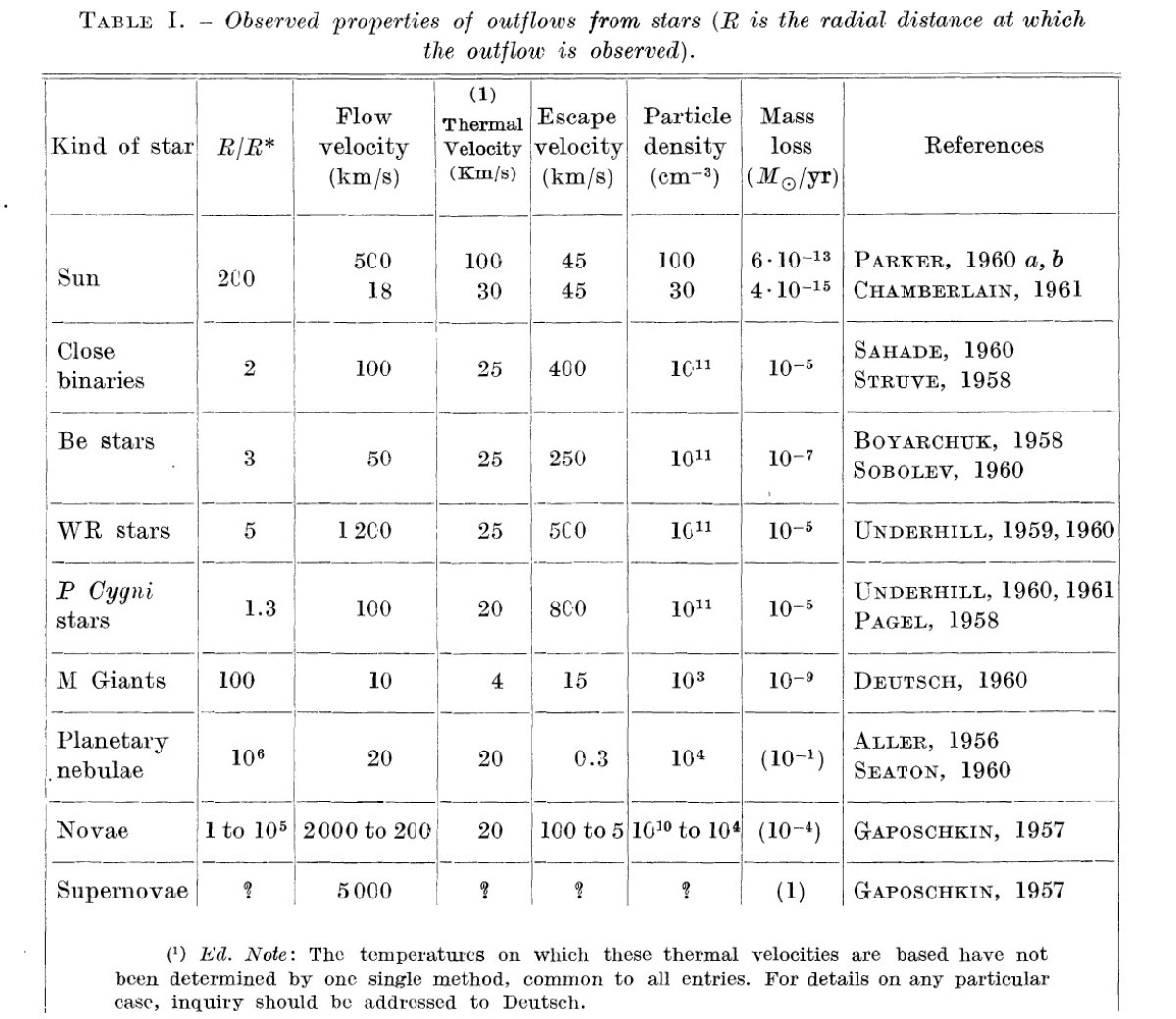

| 新星や超新星のような見栄えのする現象と異なり、最近発見された質量放出 現象は穏やかである。しかし、それらは星間媒質への質量補給の大部分を担っ て居る可能性がある。それらは図1の斜線領域で起きている。 | 斜線部の話に入る前にガス流出の様々な形態を表1にまとめた。 |

|

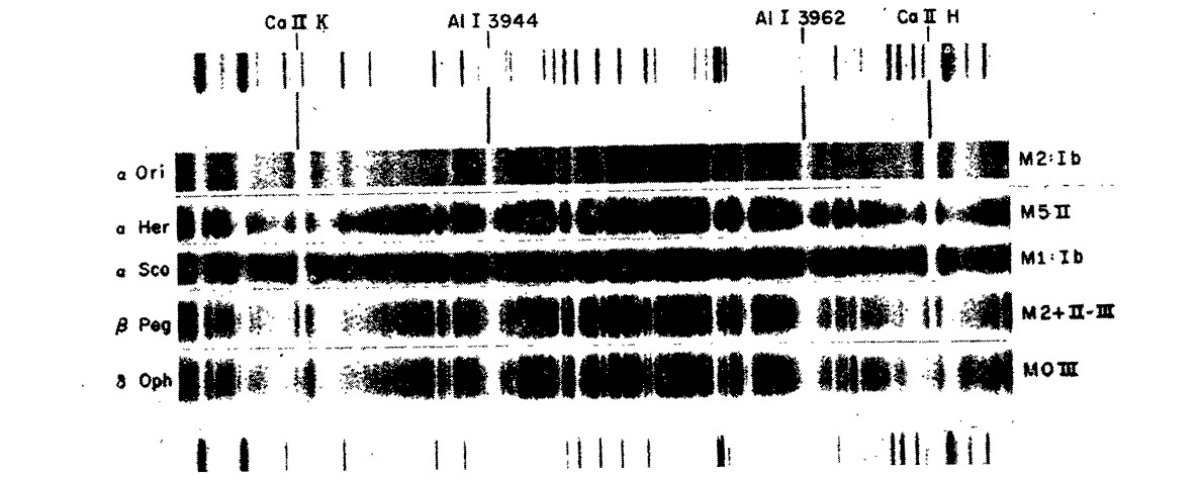

星周ラインの観測 Adams, McCormack (1935) は幾つかの M 型超巨星でガス流出に最初に観測された。ここでは、図1の 斜線部にある星からの冷たい定常流を調べよう。例えば、 α Ori では、 強いゼロボルト吸収線は二重線になっている。流れの励起温度と圧力は低い。 25 年( Amams35 との間隔?)の間速度その他の性質が変化していないことから 準定常な流れであることが判る。正常速度は約 8 km/s の巾で 不規則な変動を示す。その平均値に対し、星周ラインは 8 km/s の膨張速度を 持つ。 (どれのことか分からない。 ) 100 km/s 脱出速度? 一時は我々は小さな不規則脈動星とその周りの低温膨張層を観測してるという 提案がなされた。しかし、 α Ori 表面の脱出速度は 100 km/s レベルで、 どう転んでも観測される 8 km/s より遥かに大きい。そこで、ガスはしばらく後に に恒星表面に落下するに違いない。しかし、落下速度は観測されないから、落下 ガスは電離して観測されないのであろう。 α Her による謎解き しかし、Deutsch 1956 は膨張速度 10 km/s を持つ α1 Her (M5II) スペクトルの星周ラインの中の多数が、その可視伴星 α 2 Her (G0II-III) にも見えることを発見した。そのようなゼロボ ルトラインは他の G 型星では見られないから、M 型星の星周シェルは可視伴星 をも中に含むことが明らかになった。可視ペアの幾何学から, この M 型星シェ ルの半径は少なくとも 1000 au = 350 R* に達する。これは 10 km/s で打ち上 げられた粒子が達する高度の 104 倍大きい。さらに、R = 1000 au では観測される膨張速度は脱出速度を上回る。明らかに、 α1 Her は星間媒質中に準定常流を流し込んでいる。 |

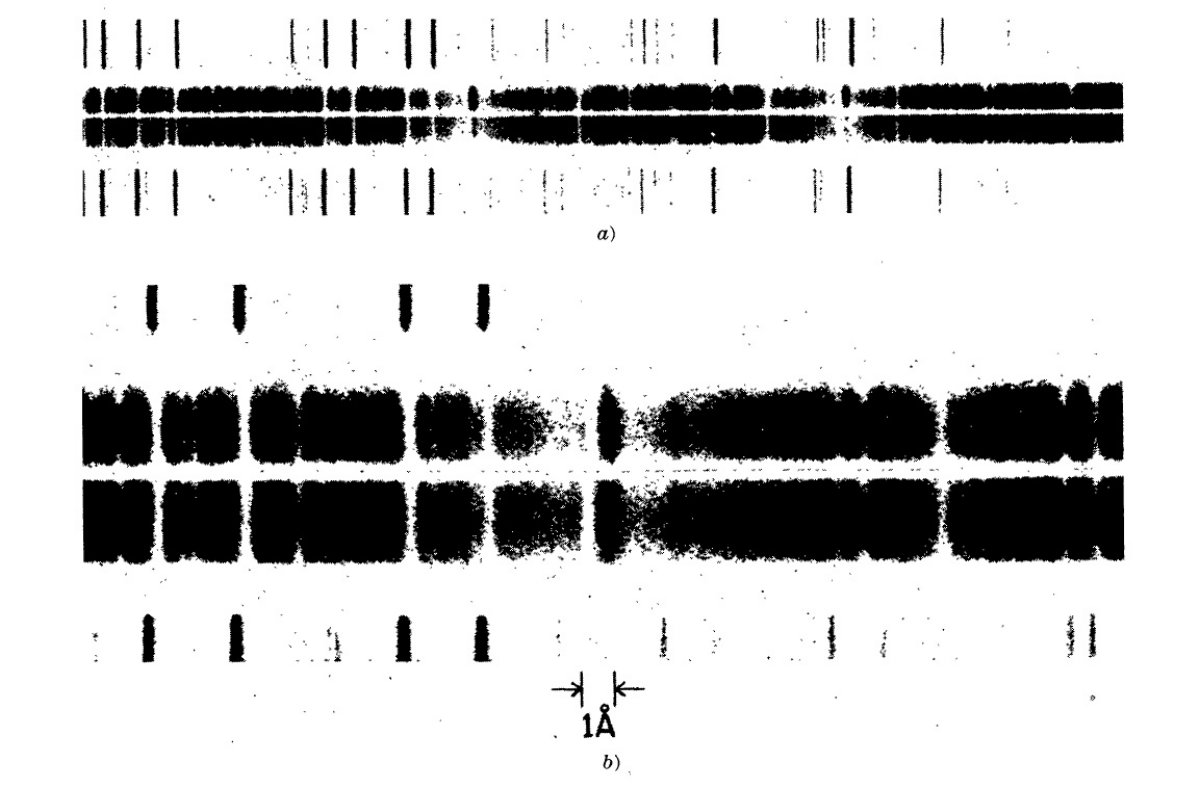

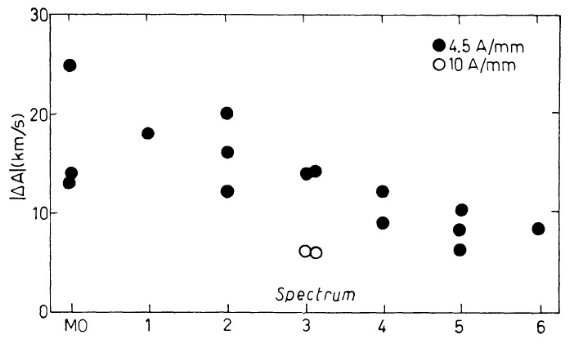

α Her 現象 その後の研究で幾つかの実視連星でこの α Her 現象が見つかっている。 図3(a) には η Gem (M3II) から投影距離 100 pc の G8III 伴星のスペク トルを示す。 Ca II H, K 輝線の短波長側エッジに見える鋭く深い吸収線がそれ である。膨張速度は 28 km/s と思われる。 (全然分からん。輝線というのも? ) 分光連星の場合 図3(b) は分光連星 RR UMa の 星周 K ラインの正常 K ラインに対する運動 を示す。勿論これは実際には速度変動するのは公転運動する星からの正常ライン の方である。星周ラインが安定していることは星周層が公転運動が起きている 領域からはるかに離れていることを示す。 M0 より晩期 = 膨張層 100を越す晩期巨星のスペクトルが撮られ、 M0 より晩期の星の全てから 冷たい膨張層が見つかった。M0 より早期のクラス III 星からは星周ラインは 検出されなかった。ただし、超巨星からはより早期型でも見つかっている。 |

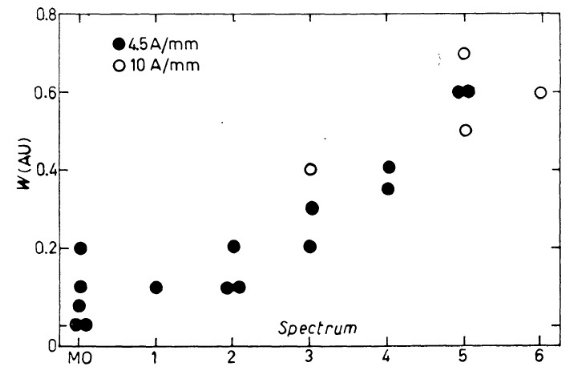

図4.Mv > -2.5 巨星の星周 K 線強度とスペクトル型の関係。 クロモスフィア? H, K 線は星周ライン中最も強く、他のラインで見えないような低分散 でもしばしば検出可能である。重要なことは、鋭くて深い吸収線のみが星周層 に帰属できることである。このような特徴は通常クロモスフィアの輝線に 生じると考えられる。クロモスフィア自身は外層の 40 % の速度で膨張してい る (Wilson 1960)。その輝線は強い正常吸収線のウィングの上に乗っている。 スペクトル型との相関 光度クラス III の星ではスペクトル型と星周線強度の間に相関があり、 図4に示した。また、膨張速度もスペクトル型と相関する。それは 図5に示す。 |

図5.Mv > -2.5 巨星の星周層膨張速度とスペクトル型の関係。 マスロス率 Ca が全て Ca II であると仮定して、 Deuysch 1960 はマスロス率を 導いた。Ca II の表面密度は成長曲線から導かれる。ガス密度勾配は R-2 としてマスロス率を導ける。ただし、 M3 になると 吸収係数のドップラー巾の選択にマスロスがひどく敏感になってきて 使えない。 G, K 型のマスロス G, K 型で H, K 線に星周ラインが認められないのは星からの紫外放射のため Ca が2回電離以上に進んでしまうかも知れない。 |

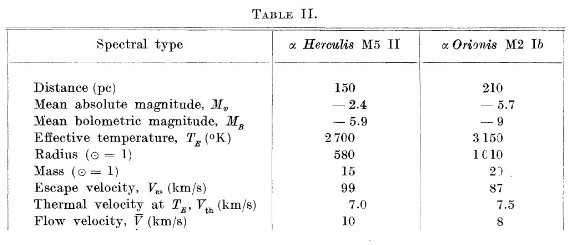

| 巨星には星周層に関する情報が殆どないが、超巨星の α Her と α Ori の情報は多い。表2にはそれらをまとめた。 |

表2.超巨星の物理パラメタ― |

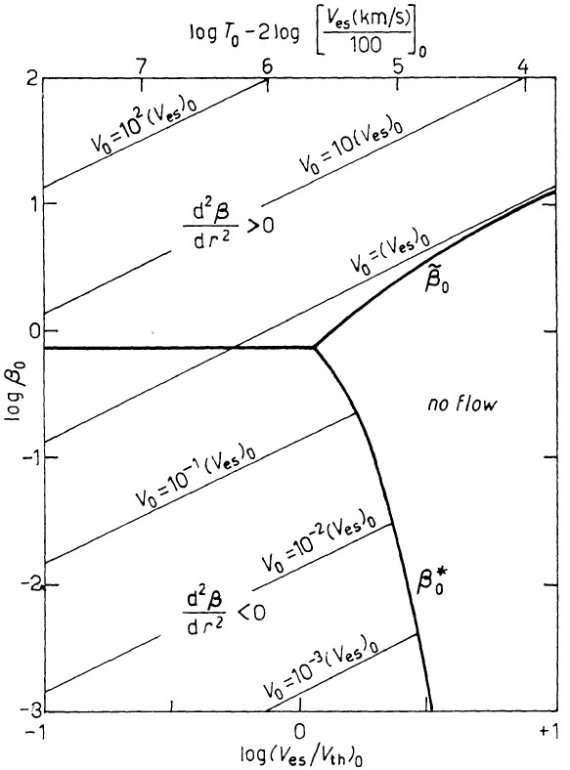

図6.4つの等温度流れ領域の速度図。 V = 速度。χ = r/r0. r0=星半径。 |

図7.等温流の区分 |

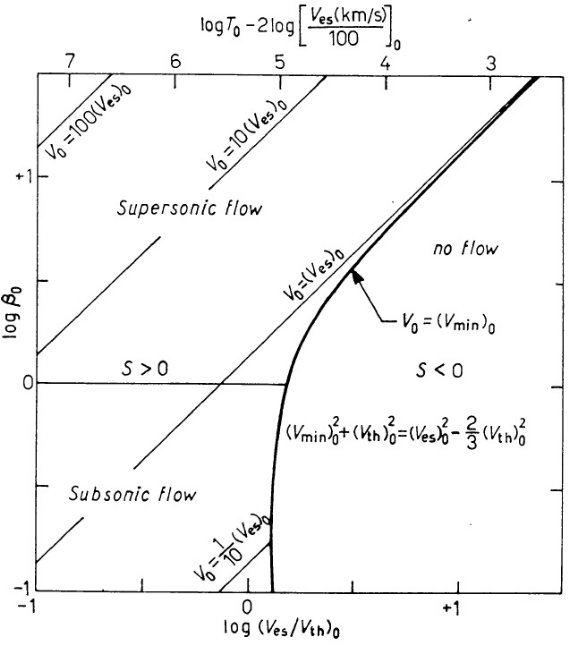

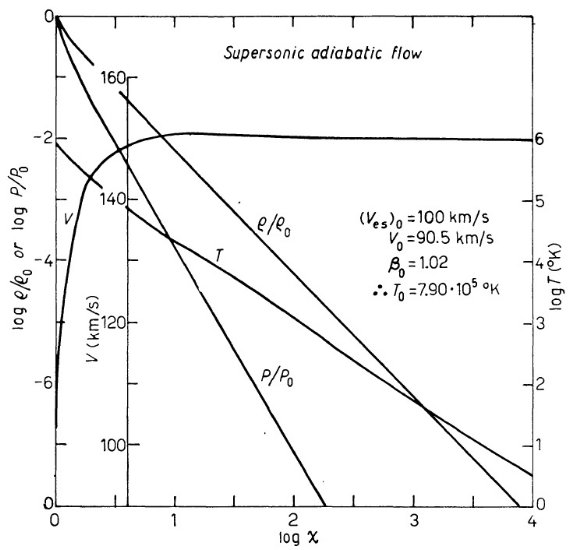

図8.断熱流の区分。 |

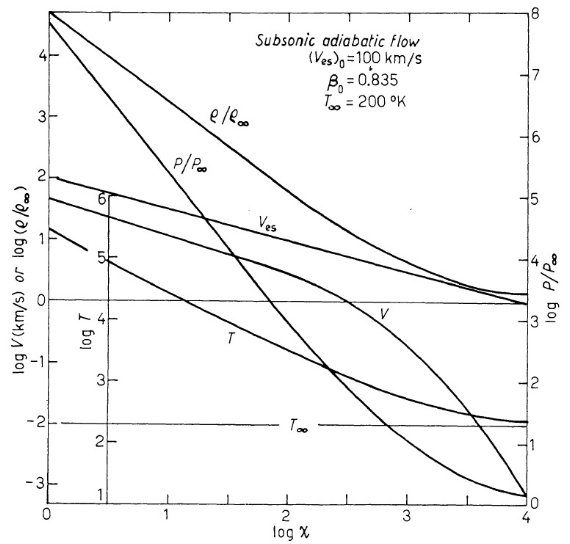

図9.断熱流の亜音速流。 |

図10.亜音速断熱流。 |

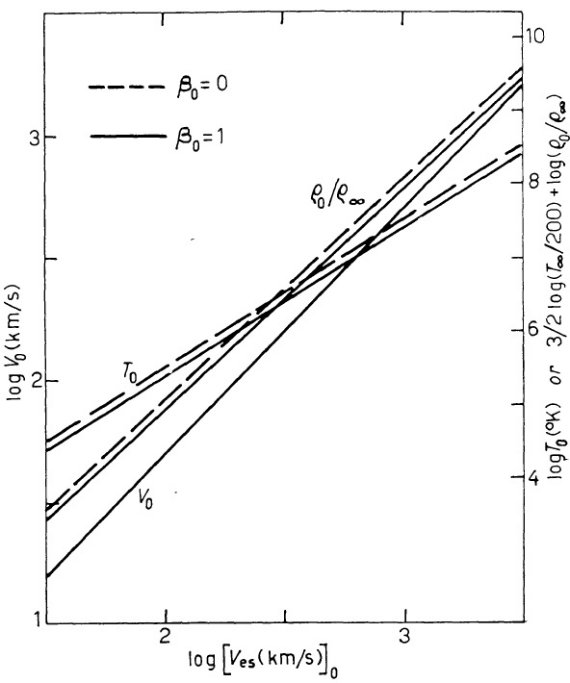

図11.断熱流の初期条件。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|