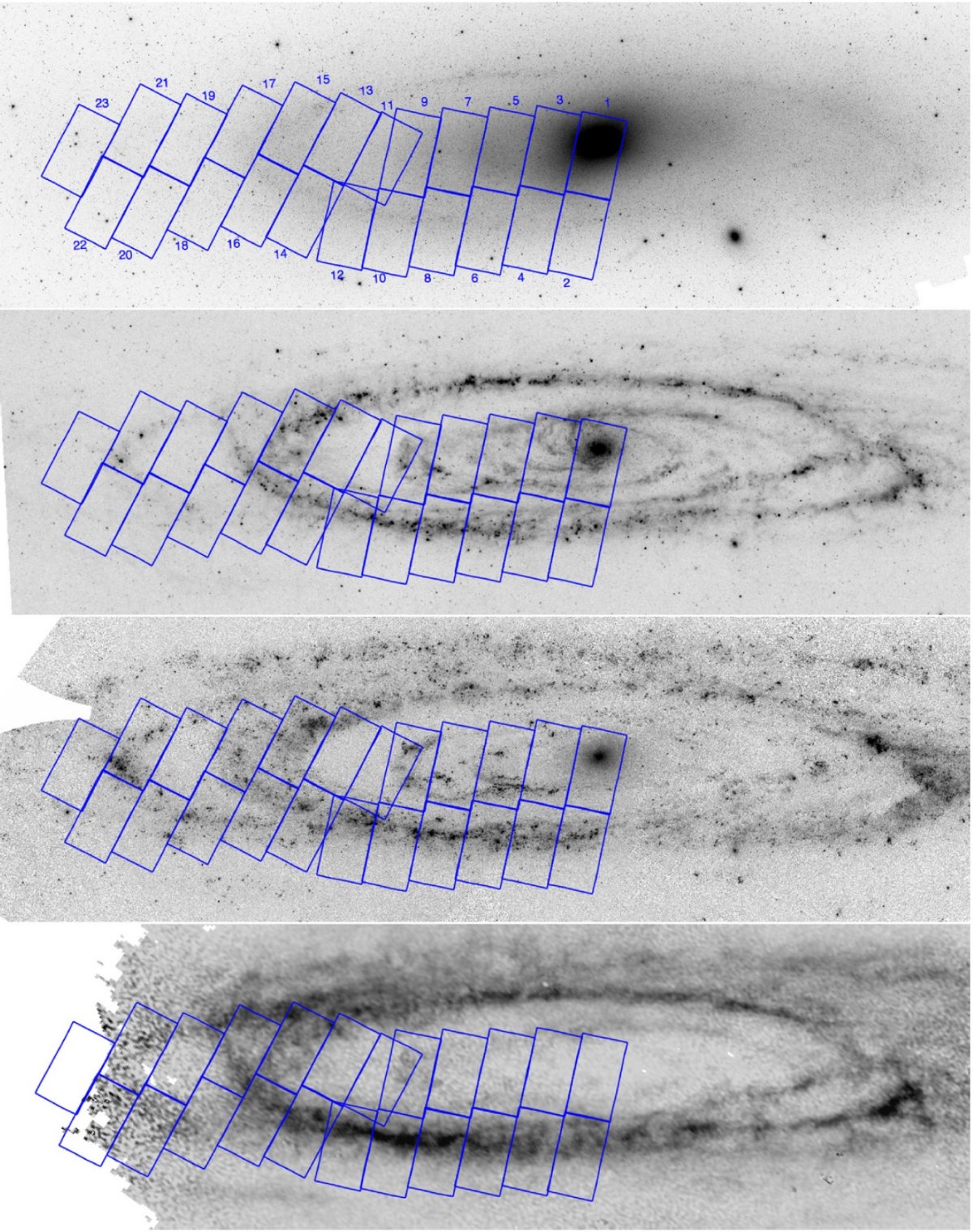

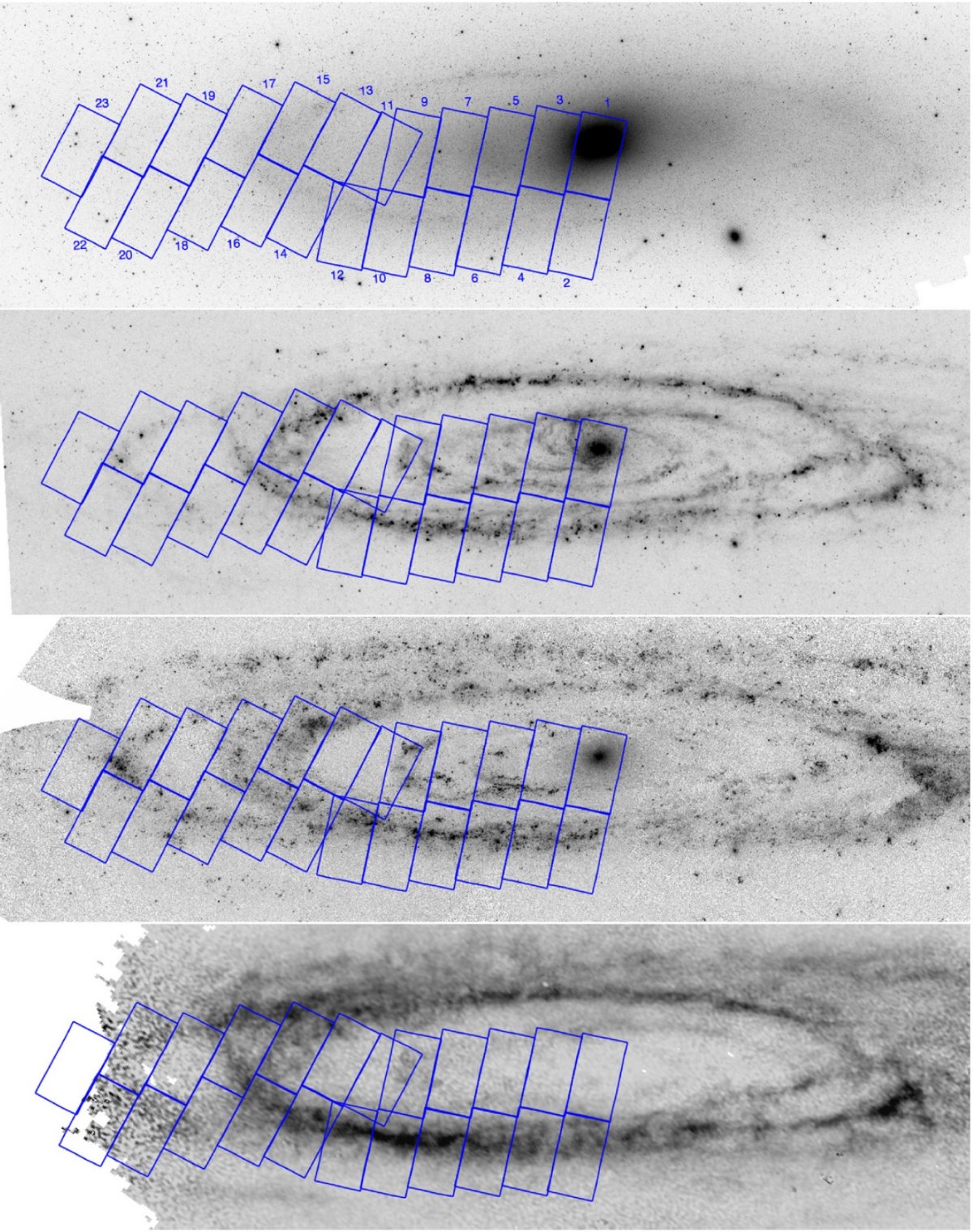

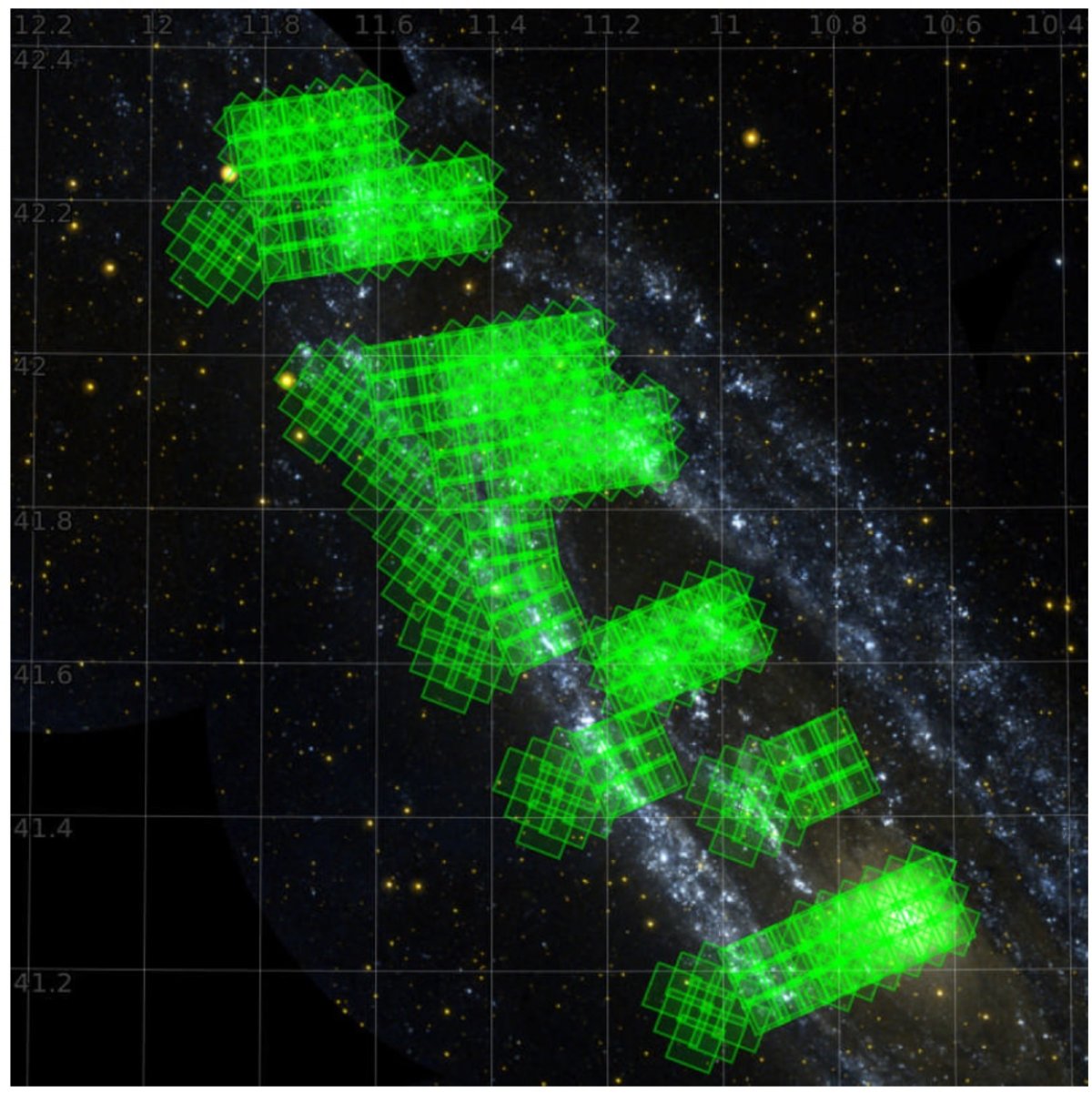

| Panchromatic Hubble Andromeda Treasury は進行中の HST 多期間 観測プログラムで M 31 円盤、中心から 0 - 20 kpc の 1/3 を UV から NIR にかけての 6 フィルターで撮像する。観測には WFC3 と ACS が用いられる。 完結すると 828 軌道からの 0.5 deg2 をカバーする。 フィルターは F275, F336 を WFC3/UVIS カメラで、 F475, F814 を ACS/WFC カメラで、 F110W, F160W を WFC3/IR カメラで使用した。 この波長帯から有効温度、輻射等級、減光をほとんどのスペクトル型星に対し 求めることが出来た。mF275W = 25.1, mF336W = 24.9, mF475W = 27.9, mF814W = 27.1, mF110W = 25.5, mF160W = 24.6 で S/N = 4 であった。 | しかし、内側円盤では混み合いのため限界等級は混み合いで決まる。 最も込んだところでは最大で5等くらい明るくなる。論文ではディザリング、 観測戦略、測光、天文位置、データについて述べる。また、測光安定性テスト の結果、混み合いエラー、測光バイアス、ポインティングコントロールについ て述べる。赤色巨星から導いた円盤構造の初期フィットについて報告する。 これは M/L 比の仮定に独立な方法で、減光変化に対しても安定な結果を出す。 これ等のフィットは 10 kpc リングは単に最近の星形成が活発な領域 ではなく、 t ≥ 1 Gyr の星の密度超過を示す力学的な構造であることが 分かった。 |

|

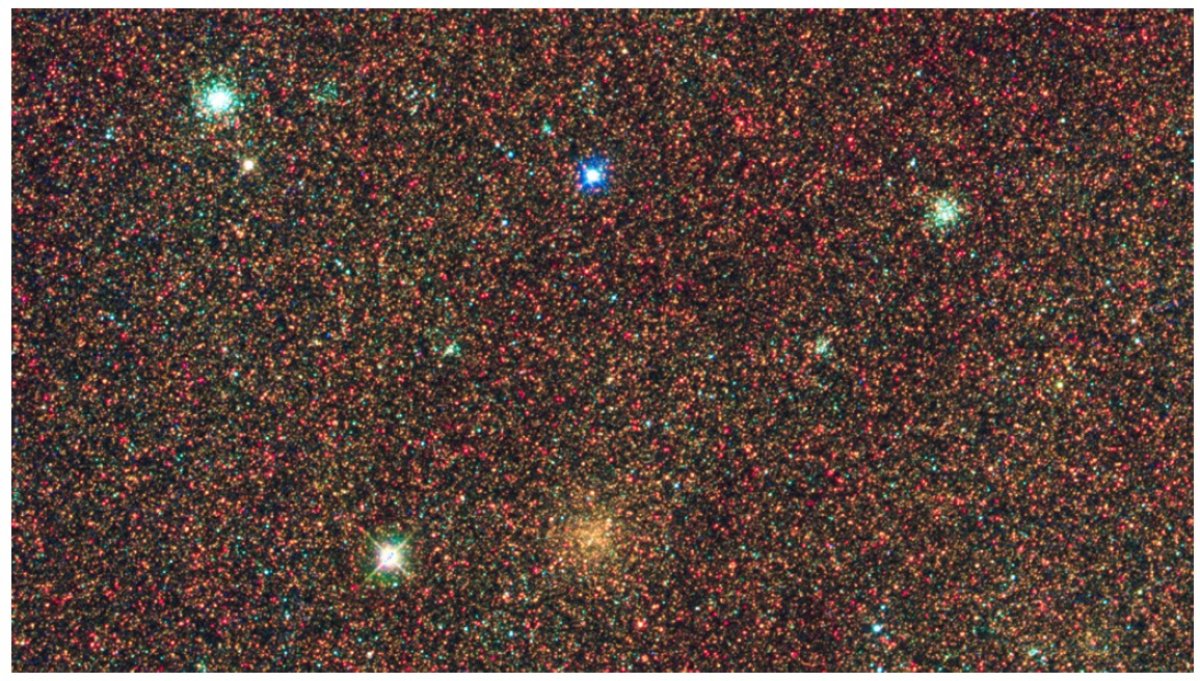

PHAT サーベイ 現在の明るい星を対象とした地上観測、 Magnier et al 1992 Massey et al 2006 Moulder et al 2004 Skrutskie et al. 2006 を拡張する HST PHAT サーベイを計画した。UV から NIR までの波長における 多波長測光により、減光があっても星の質量、メタル量、年齢を決めることが 出来る。計画完成時には 一億を越える星のデータが集まる。これは SDSS に 匹敵する。 |

データの使用 (1)M ≥ 5 Mo 星の IMF 勾配の環境効果に強い制限を与える。 (2)様々なメタル量と年齢の星団を観測。星団モデルの較正データ。 (3)色々な位置での星形成史。 (4)X 連星、 SNR, ケファイド、PNe, WR の SEDs. (5)星進化の稀な時期の発見 (6)サブ秒角減光マップから分子ガス分布を探り、星形成 との関連。 |

|

場所による種族の変化 M 31 のバルジは古い星からなり、青い腕は若いとバーでは結論した。彼は青 い腕をマップし、最も明るい部分は R = 8 - 12 kpc にあるとした。その後の 研究は種族 I と II の2分法は単純に過ぎることを立証した。例えば、 Williams 2003 は円盤全般に亘って種族が変化することを示す。 その原因は星形成史が場所ごとに変わるためで、例えば、8 - 12 kpc に見られる構造は現在では R = 10 kpc の星形成リング (Habing et al 1984, Gordon et al. 2006) によると看做されている。 20世紀 20世紀後半、 M 31 全体の種族研究は、Magnier et al 1992 の地上 CCD 観測による明るい星種族の研究以外は、低調であった。その代り、 より小さな単位、球状星団 (Rich et al 1996)、OBアソシエイション ( Massey et al 1986, Haiman et al 1994, Hunter et al 1996), 個別 HST 領域 (Rich, Mighell 1995) が調べられた。 21世紀 21世紀になると、M31 の星種族の M31 全体のカタログが可視 (Massey et al 2006)、赤外 (Skrutskie et al 2006, Mould et al. 2008) で出版された。最近の星種族研究はハロー、円盤外辺部の星 (Cuillandre et al 2001, Durrell et al. 2001, Fergason, Johnson 2001, Sarajedini, Van Duyne 2001, Rich et al 2004, Brown et al 2006, 2007, 2008, 2009b, Kalirai et al 2006a, Richardson et al 2008, Bernard et al. 2012, Bernard et al 2012) 及び、バルジ種族 ( Saglia et al 2010, Davidge 2001, Davidge et al. 2005, Sarajedini, Jablonka 2005, Stephens et al 2003, Olsen et al 2006, Rosenfield et al. 2012) に集中している。星団の研究 (Krienke, Hodge 2007, Barmby et al. 2009, Hodge et al 2009, Perina et al 2010) と様々な HST 観測も続いている。 |

サブ構造 M 31 の構造も単純なバルジ+円盤からより複雑なものに変わってきた。 例えば、古典的バルジに加えてバーやボクシーピーナッツ型バルジ (Lindblad 1956, Stark 1977, Staark, Binney 1994, Athanasoulam Beaton 2006, Beaton et al 2007) や R = 18 kpc で方位角に変化をみせる円盤 (Walterbos, Kennicut 1988), 外側円盤、ハロー (Tempel et al 2010, McConnachie et al 2009) などである。 星形成 円盤では主要腕とリングで最近の星形成の証拠が沢山ある。リング付近では メタル量が銀河系と同等かそれ以上であるようだ。また円盤には O/H の勾配 がある。しかし、メタル量データは驚くほど少ない。円盤のどの中心距離でも メタル量の散布度は 0.5 dex という大きさである。 メタル量 古い星種族, RGB, PNe の解析によると、M 31 円盤のメタル量巾は大きい (Worthey et al 2005, Jacoby, Ciardullo 1999, Richer et al. 1999)。 M 31 バルジの古い星のメタル量も同様に広い幅に亘り、特に中心付近では 超高メタルに達しているらしい (Sil'chenko et al 1998, Lauer et al 2012). 距離 M 31 距離は LMC, M 33 と違いあまり問題がない。例えば、 ケフェイド で 24.41±0.08, RC で 24.47±0.06 (Stanek, Garnavich 1998), TRGB で 24.47±0.07, 連星から 24.44±0.12 である。 この論文では DM = 24.45±0.05, D = 776±18 kpc を採用する。 |

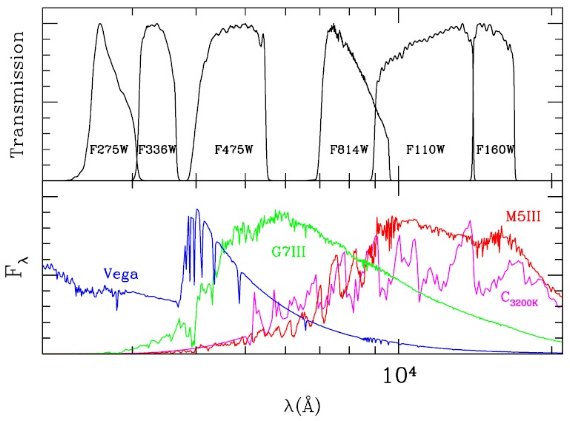

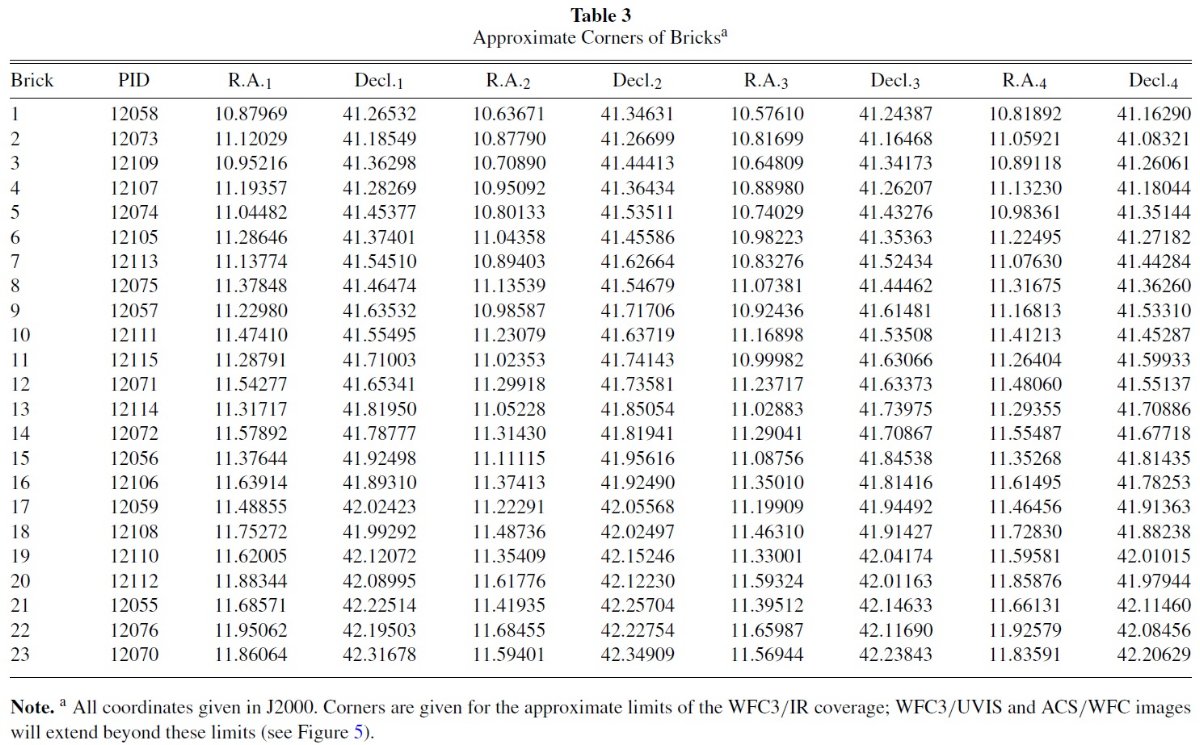

図2.上:PHAT フィルターセットの相対透過率。下:星SED。 |

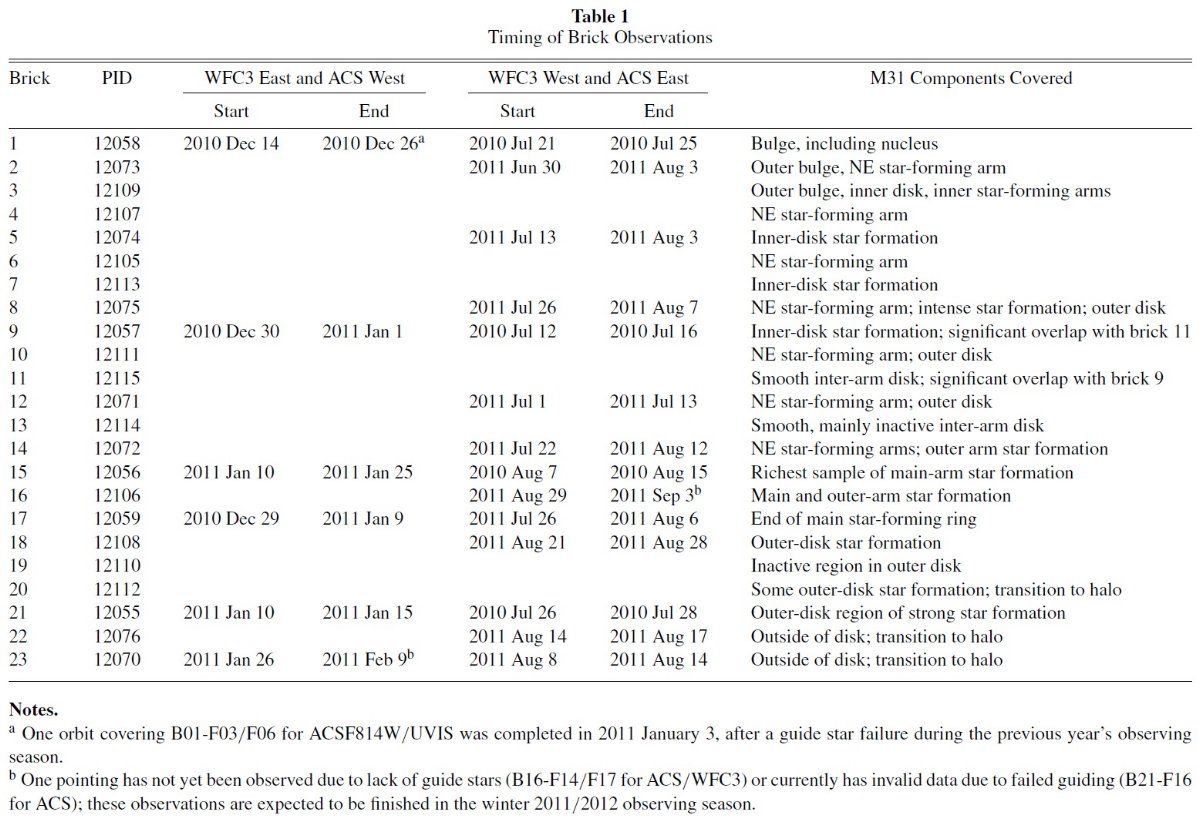

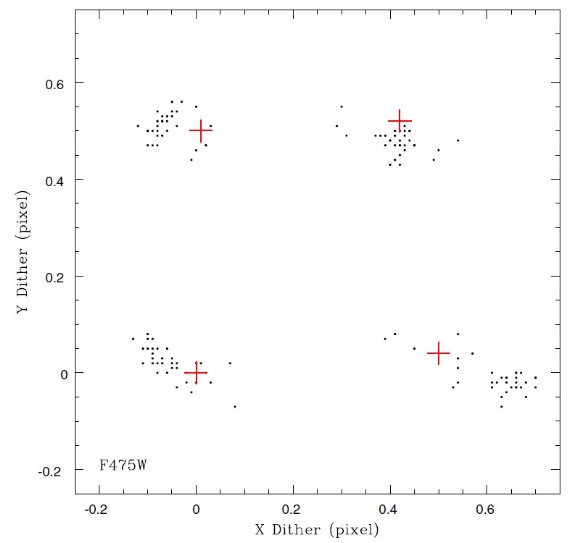

図4.赤十字=要求されるサブピクセルディザリング。黒点=実際の ディザリング。 |

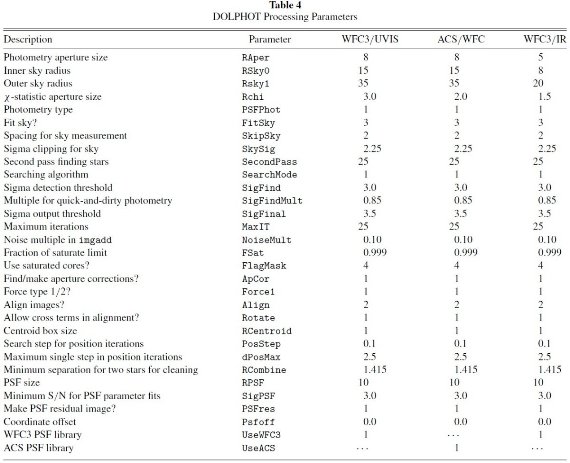

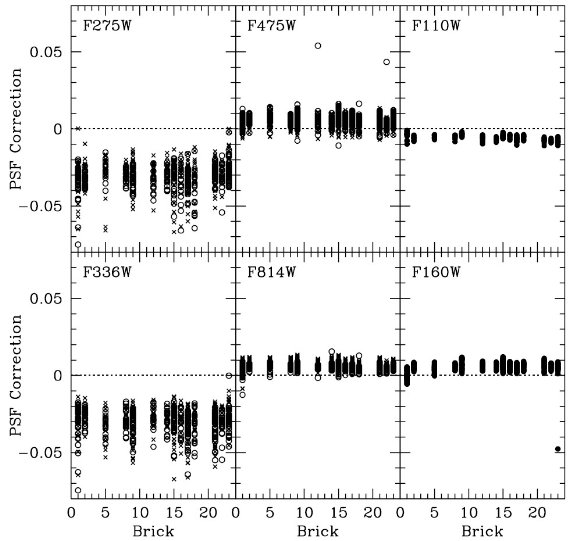

表4.DOLPHOT 測光パラメタ―  図9.全フィルターに対するタイル毎の PSF 補正。 |

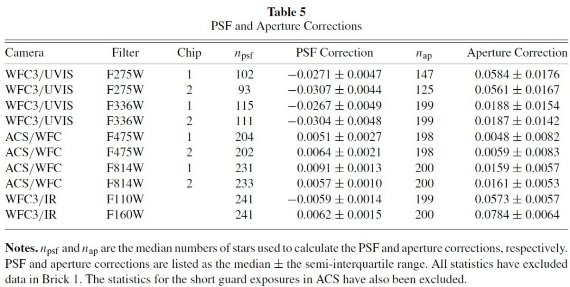

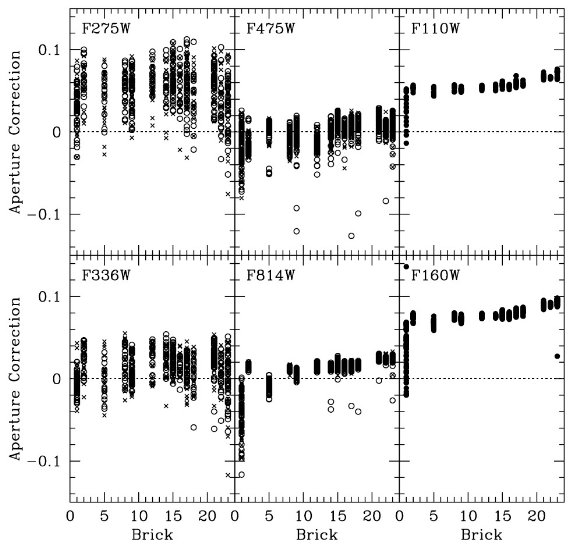

表5.PSF とアパーチャ補正。  図10.全フィルターに対するタイル毎の アパーチャ 補正。 |

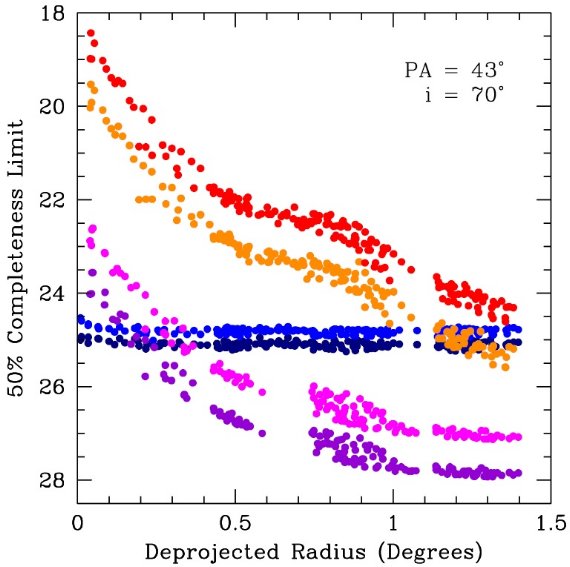

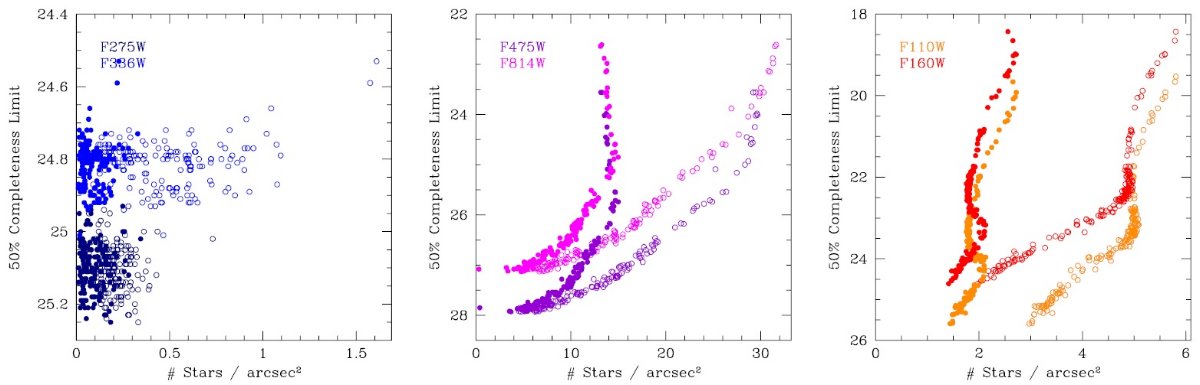

| 図11.50 % 測光完全性等級の半径による変化。 水平青点= WFC3/UVIS. 下方の紫二列= ACS/WFC. 上方赤二列= WFC3/IR. UV 観測は銀河全面で光子数限界で限界等級が定まっている。一方、可視域 では円盤のほぼ全域で混み合いで限界等級が決まり、 ACS 観測の到達深度 は半径により強く影響されている。可視データは半径 0.9° の先では 光子数限界になり、観測深度は一定値に落ち着く。近赤外観測は観測全域で 混み合い限界であり、バルジに較べ外側では 5.5 mag 深い。 |

|

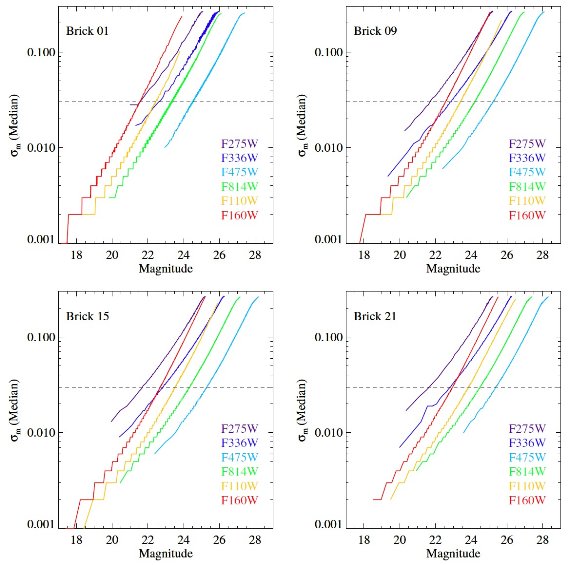

図13.測光エラー中間値の等級による変化。 |

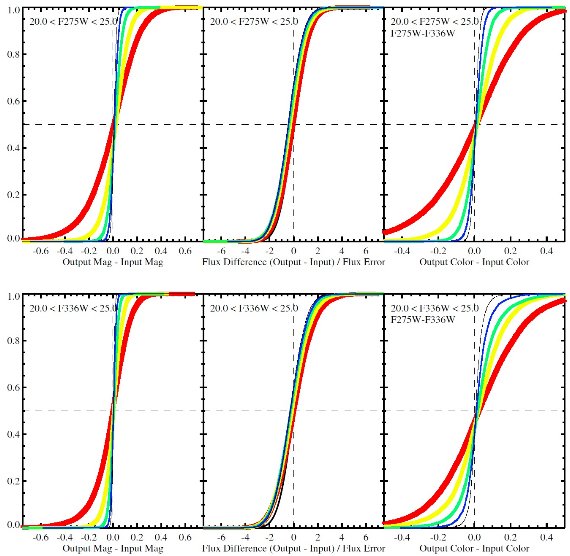

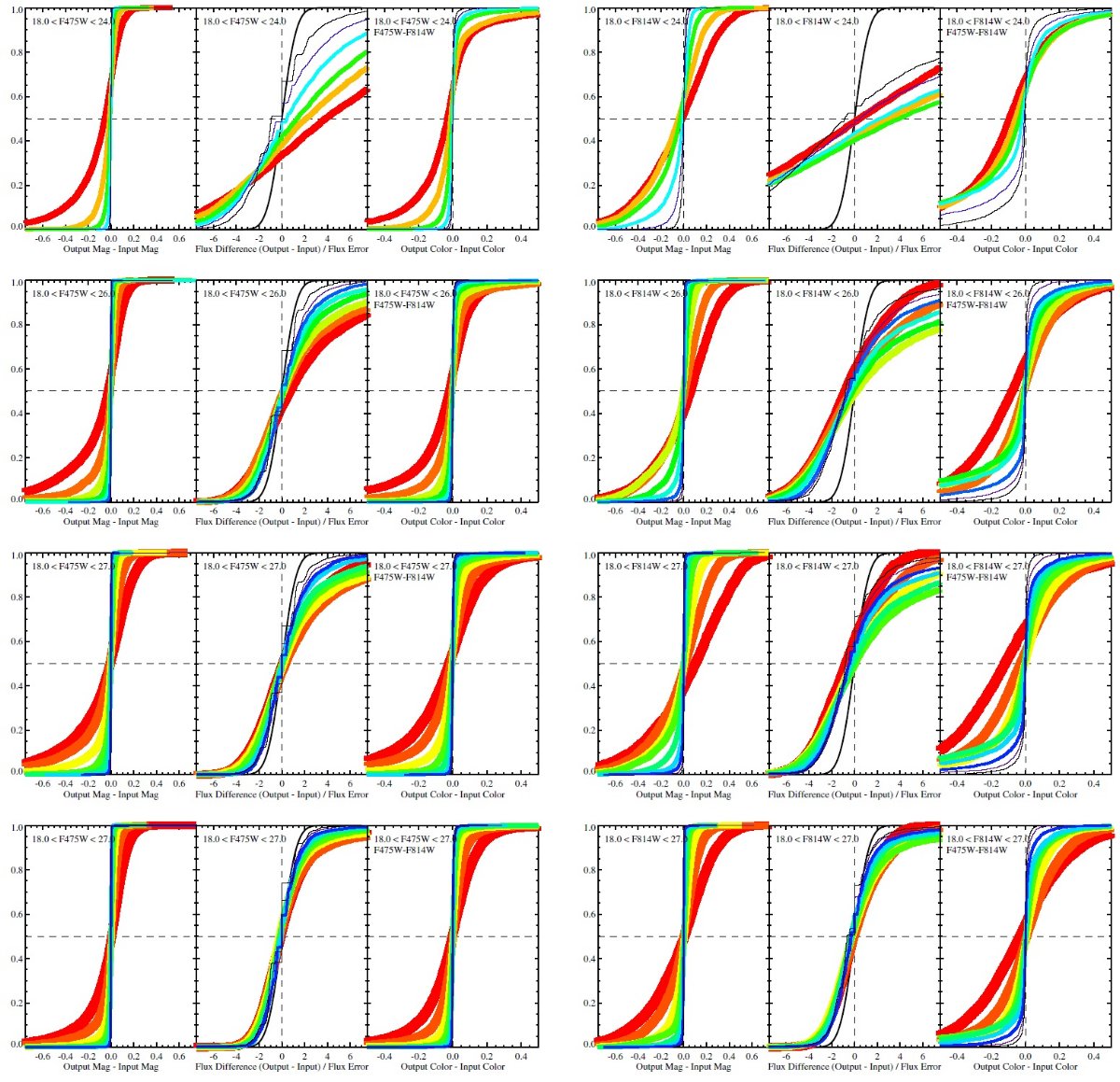

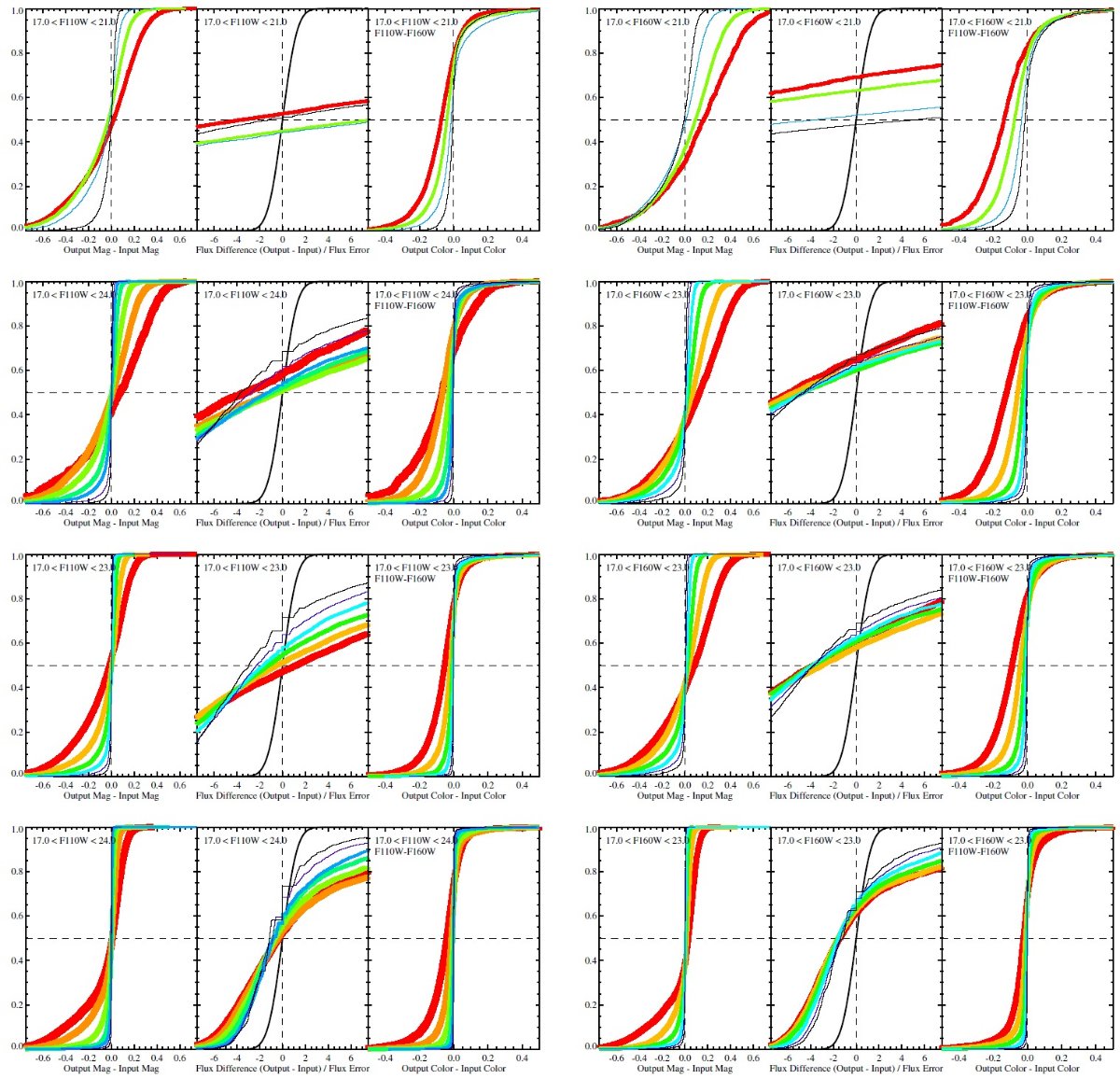

図14.各等級帯におけるWFC3/UVIS 画像に対する人工星の測光実験結果。 横軸=人工星等級ー測定等級。縦軸=累積分布。 |

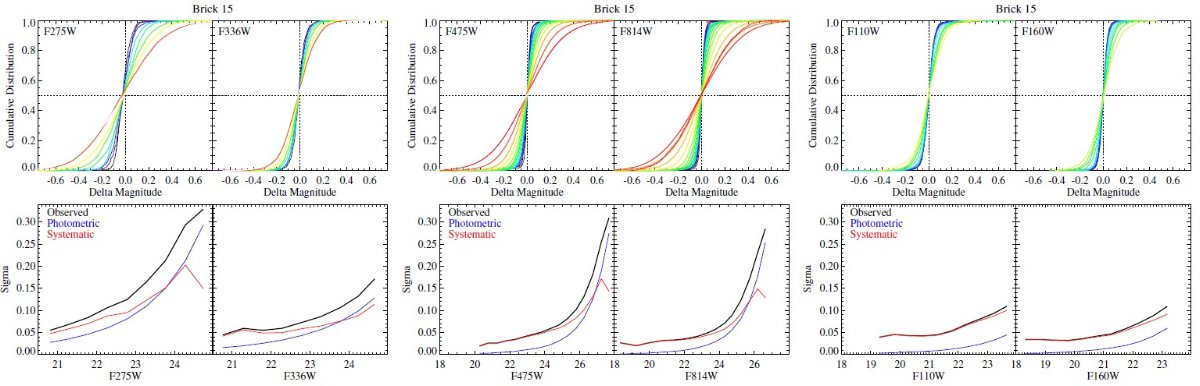

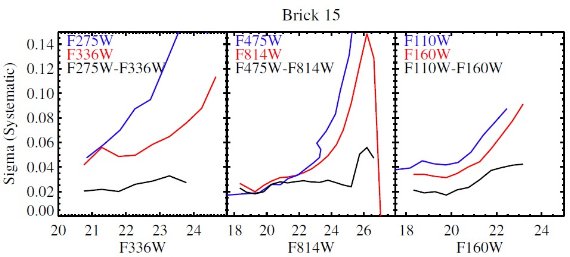

図18.タイル15における系統誤差の等級による変化。左= WFC3/UVIS. 中= ACS/WFC. 右=WFC3/IR. |

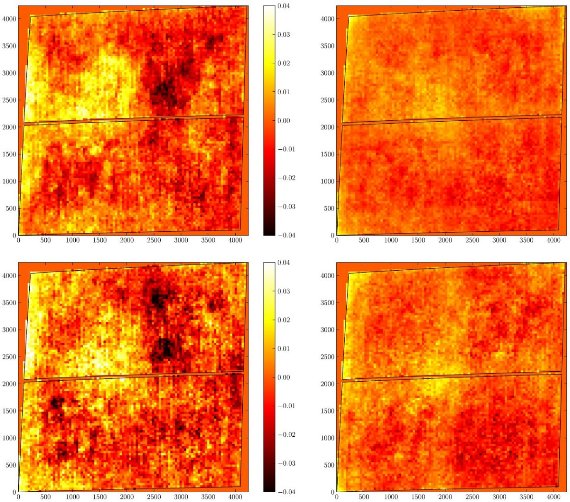

図19.タイル15(上)と21(下)における等級補正マップ。左= F475W. 右= F814W. F814 は滑らかだが、 左の F475W はデコボコが激しい。これは 標準 STScI フラットフィールドの欠陥による。 |

|

|

|

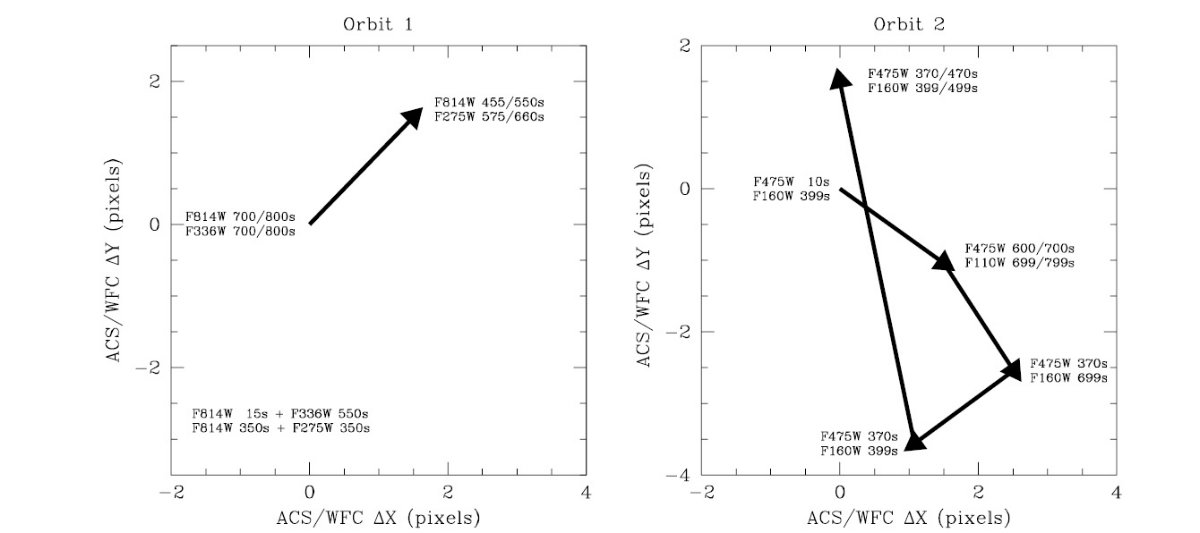

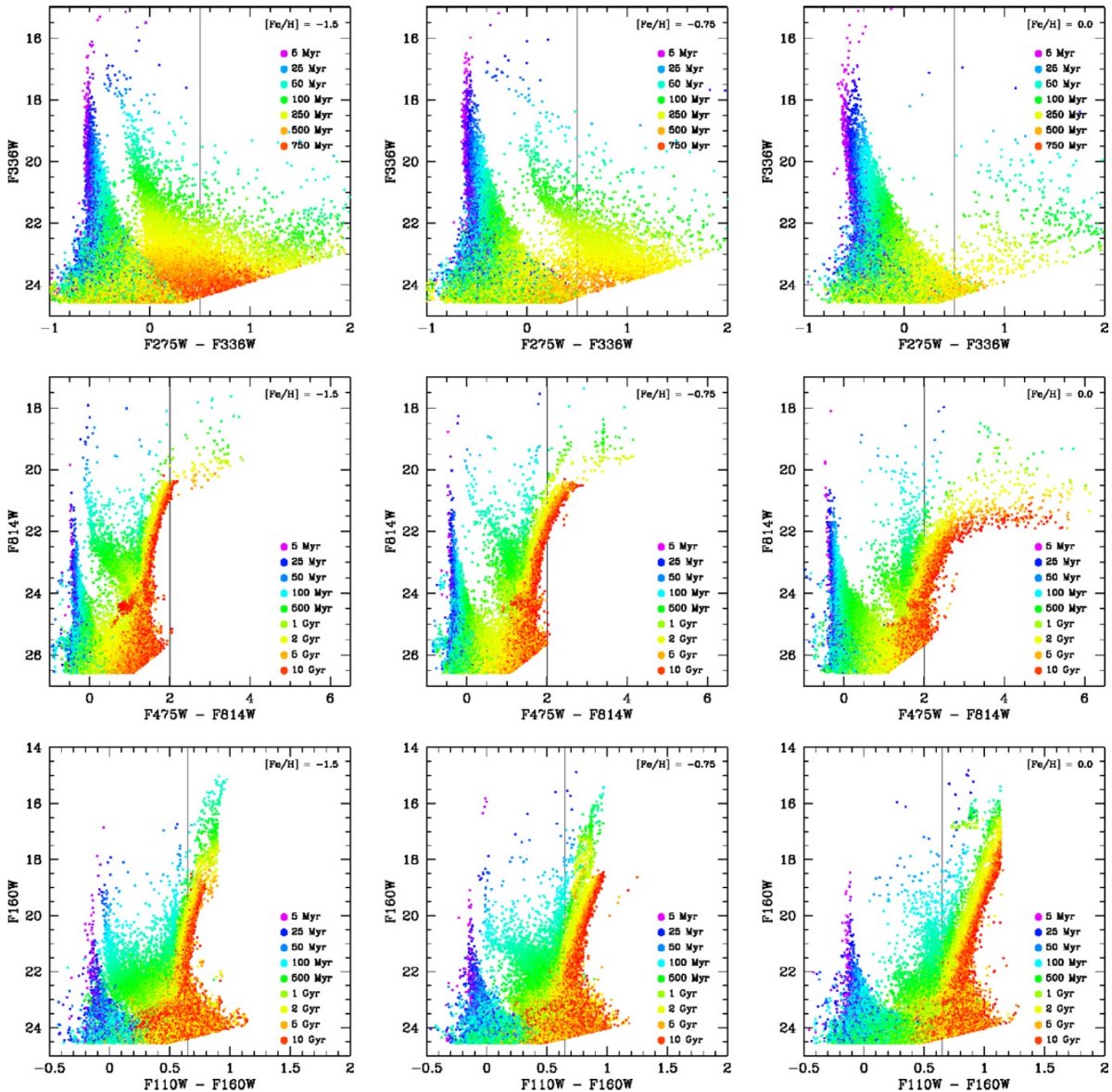

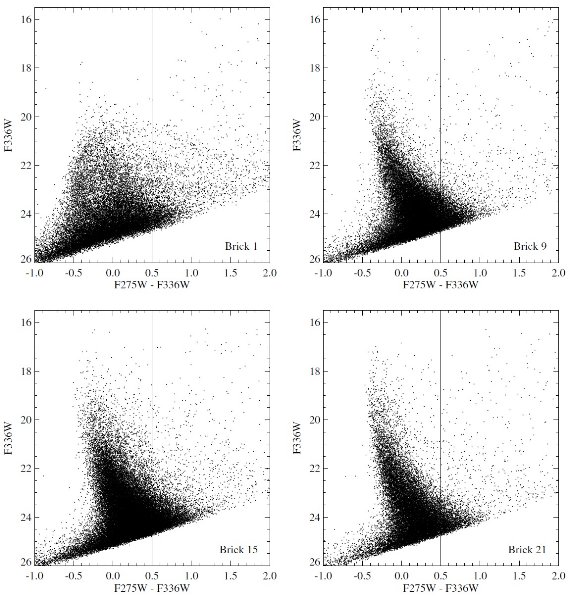

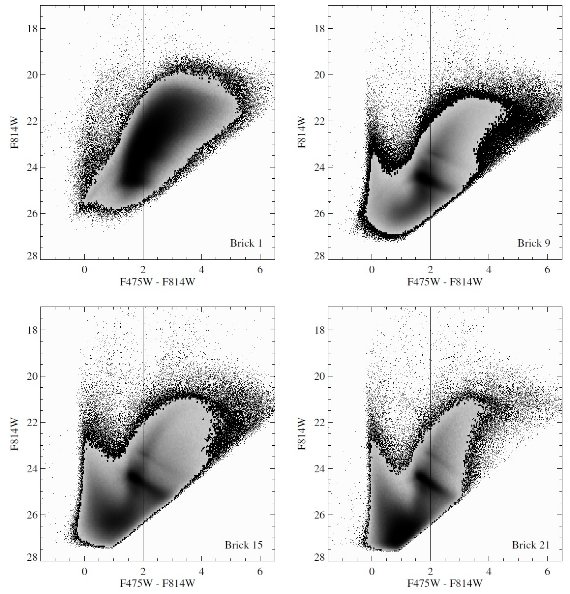

図22.ブリック1(バルジ)、9(5 kpc リング)、15(10 kpc リング)、21(15 kpc リング) でのUVヘス図を示す。タイル1以外では UV 色等級図は主系列星が支配する。しかし、タイル1ではバルジの熱いポスト 水平枝星がより青い領域を占めている。 |

図22 UV 主系列 図22ー25は UV, 可視、NIR でのヘス図を示す。UV の図22ははっきりした 主系列が F336W = 24.5 (3Mo に対応)までの対角線を成している。これらは 年齢 ≤ 500 Myr の若い星である。主系列は F336W = 19.5 (15 Mo) 付近から 先では垂直に立ち上がる。そのカラー W275W-W336W = -0.45 がシミュレイション での値 -0.6 より少し赤いのは MW 前景赤化と M31 SFR での赤化のためであろう。 第2系列がない 図22の目立つ特徴は主系列の赤い方に星がないことである。図20を見ると 分かるが太陽メタルより少し小さくても、青いコアヘリウム燃焼星の第2系列が 現れるものである。ここには示さないがシミュレイションでは [Fe/H] = -0.25 でも第2系列は出現する。そのような系列が見えないことは、M 31 の外側円盤で さえも現在ソーラーに近いメタル量となっていることを意味する。 バルジ CMD の垂直系列 = UV で明るい星 ブリック1 (バルジ) の UV CMD は他と大きく異なる。その系列は主系列より 青く(F275W-F336W=-0.5)垂直である。この系列は Rosenfield et al. (2012) が詳しく議論して いるが、 RGB で以上に大きなマスロスを起こして、そうでなければ普通の AGB 進化を辿るはずの星が post-horizontal branch 期に高温度星となったものである。 |

図23.可視域ヘス図。可視では RGB 星と主系列星の異なる比率の混ざり 合いが見られる。RGB 種族には F814W = 24.5 に明らかなレッドクランプが、 F814W = 23.5 に明らかな AGB バンプが見える。 タイル1には (F475W-F814W, F814W) = (-0.5, -26) へ走る細い斜め構造が 見える。これは青色水平枝星である。 |

可視主系列 可視 CMD 図23は UV に比べより広い年齢幅を示す。図20を見よ。バルジ 外側では、ブリック9,15,21,明らかな主系列が F475W-F814W = 0 で ほぼ垂直に立っている。 ブリック21では最も暗いところで M = 1.5 Mo にまで達している。 TRGB もっと赤い方では RGB が存在し、レッドクランプが F814W= 24.5 に見える。 F814W には AGB バンプがはっきり見える。微分減光がそれらをならしている。 この影響は 10 kpc リングの星形成領域を含むブリック15で顕著である。TRGB は 青い星では F814W = 20.5、赤い星では F814W = 21.5 に見える。 TRGB の 先には AGB が, 1.5 mag 明るい所まで伸びている。 コアヘリウム燃焼星 レッドクランプより明るく、 RGB より青い位置に垂直な系列が微かに存在 する。この構造はコアヘリウム燃焼星に由来するようだ。年齢は 1 Gyr 未満で あろう。例えば McQuinn11 の図1を見よ。これらの星は、通常低メタル矮小 銀河での二本の巾狭い系列として現れる。しかし M 31 ではこの二本はもっと 赤く、微かである。その原因は高メタルと微分減光のためであろう。結果とし て、「系列」はレッドクランプの上、 F475W-F814W = 1.5 での微かな「縁」と して現れる。それはコアヘリウム燃焼ループの青い縁である。図20ソーラー メタル枠を見よ。古典的超巨星=より高質量のコアヘリウム燃焼星、は MW 前 景星から分離するするのが難しい。Drout09 を見よ。このため「系列」を明る い方に追跡することは困難である。 第2クランプ レッドクランプの暗い方にも 0.5 等下まで上より更に微かな系列が存在す る。それはブリック21で最もはっきり見えるが、混み合いが低いせいであろう。 これは Girardi99 が述べた「第2クランプ」で、年齢 1 Gyr 丁度非縮退条件で ヘリウムに火が点いた星である。 バルジ CMD ブリック1の可視 CMD は円盤 CMD と似る。RGB は大変強く、幅広である。 微分減光が弱いことを考慮すると、巾広の原因はメタル量分布にあるのだろう。 混み合いによる限界等級は場所により大きく変化し、暗いレッドクランプは バルジの中心から離れた領域でようやく検知可能となる。 |

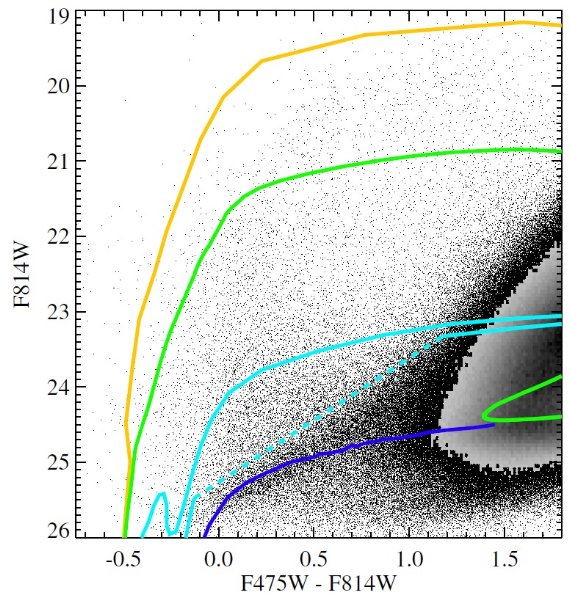

図24.タイル1の可視 CMD. 特に青色水平枝星系列に焦点を合わせて表示した。 Bressan et al 2012 のモデル進化を重ねた。橙=post-AGB, 緑= post-early AGB, 淡青=AGB manque, 濃青=ゼロ歳水平枝星。淡青破線は進化速度が非常に速い部分 を表す。元素組成はバルジ星を想定し、 Z = 0.07, Y = 0.389, α 元素超過 (Bemsby et al 2010)。モデルから Girardi et al 2008 に 従って WFC3/UVIS システムに変換した。m - M = 24.47. |

ブリック1(バルジ)の青い可視光種族は、他の円盤ブリックと次の2点で

大きく異なる。 (1)RGB F814W =24から青い側に対角線状に伸びる系列がある。図24に p-AGB, post-Early AGB(PE-AGB), AGB Manque, zero-age HB 進化経路を重ねた。 図は Rosenfield et al. (2012) から採った。シアン線の破線部は AGB manque 進化が急速な箇所である。 これらから判断すると、対角線系列は主に長寿命の青色水平枝星、それに 多分少数の AGB manque 星から成るようだ。これらの星が見つかったのは中心 から遠い所であるが、それが離れた方が厚みが増すせいか、種族効果なのか不 明である。 (2)可視 CMD に現れる青い縁の振る舞いである。円盤では上部垂直系列の 青い縁は主系列星である。ブリック1には重い主系列星は殆ど存在しない。 その代り、青い縁は明るい方で僅かに赤側に曲がる。図24の進化経路と比べ ると、 p-AGB と PE-AGB 星のようだ。 |

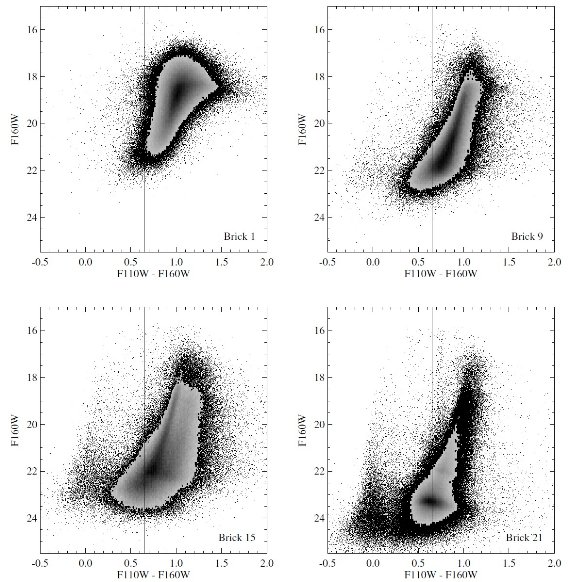

図25.近赤外ヘス図。RGB が支配的で、MS と AGB も存在する。一番外側の タイル21では混み合い限界が下がり、レッドクランプ F160W = 23.5 が 現れる。F160W = 22 には AGB bump が見える。赤化と減光で CMD は右下に 広がっている。 |

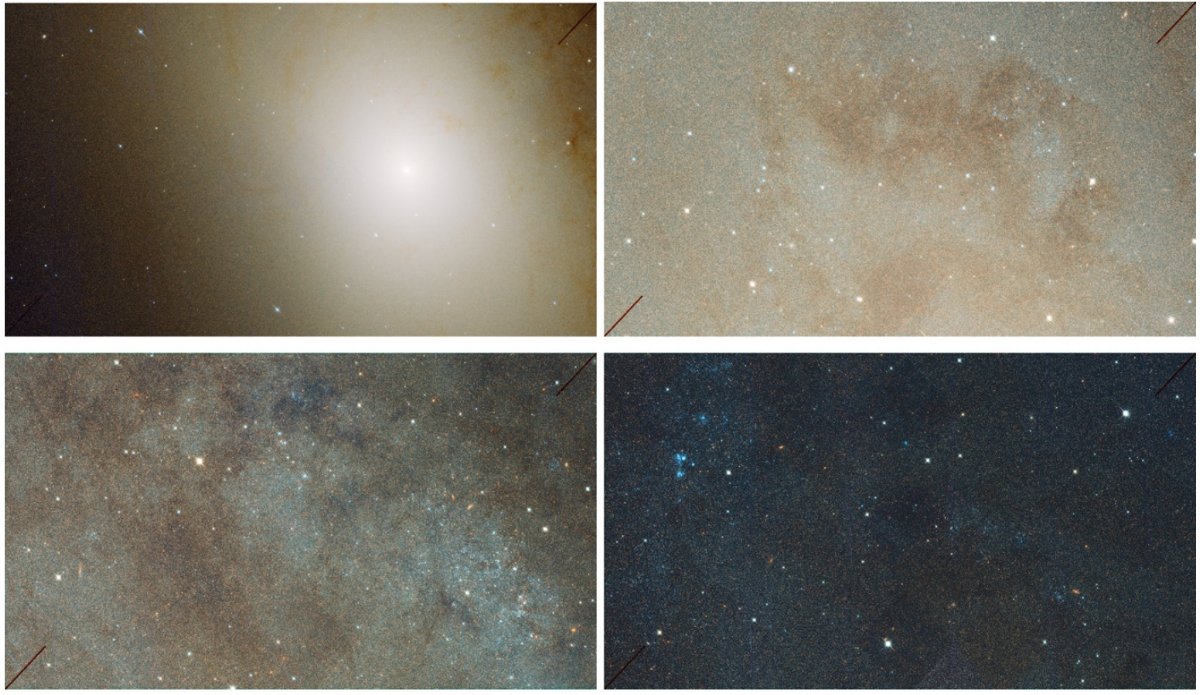

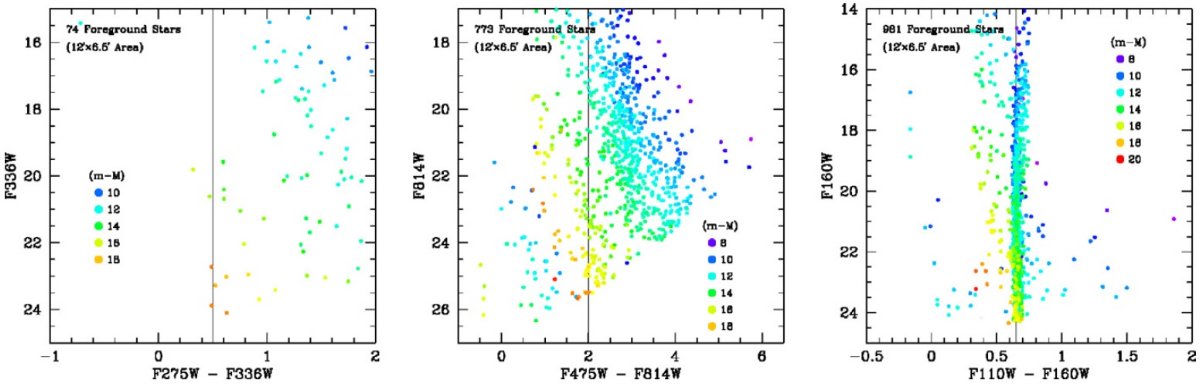

TRGB 図25は NIR CMD を示す。古く赤い RGB と AGB が主に見える。円盤の RGB は巾が狭く、また F160W = 18.3 付近に TRGB が見える。ブリック15で RGB が二本見るのは円盤の上と下でダスト吸収に差があるからである。込み合った バルジ領域では RGB は巾が広くなり、TRGB から3等下までしか見えない。 円盤の外側ではレッドクランプまで届く。 コアヘリウム燃焼星 赤いコアヘリウム燃焼星は、このフィルターセットだと、 RGBs, AGBs と 区別ができない。 前景星 NIR では前景星が目立つ。それらは F110W-F160W = 0.7 付近の垂直な帯として 現れる。TRILEGAL(Girardi05) のシミュレイション、図21,にもそれは現れ ている。 |

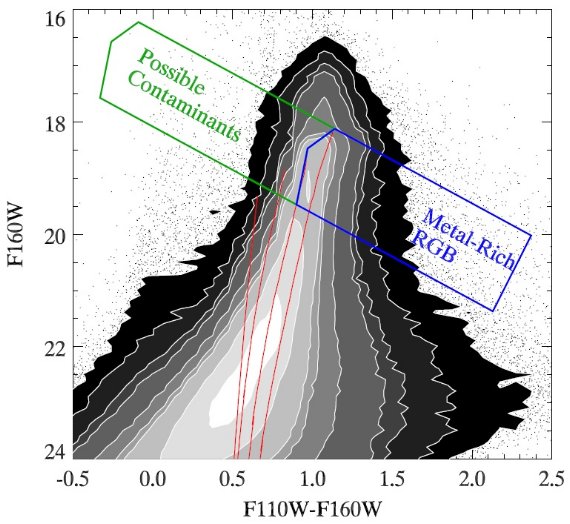

図26.タイル8+9からの近赤外 CMD. 青枠は、[Fe/H] ≥ -0.7 の RGB 星 と E(B-V) ≤ 3 の様々な赤化を受けた星を含む。緑枠は赤化で RGB 域に 迷い込んだ星で、低メタル RGB 星、RSG, AGB 星である。ここには青枠の 25 % の星が含まれる。赤実線は,年齢 10 Gyr, [Fe/H] = -2.3, -1.3, -0.7, 0.0 の RGB である。 前景赤化 E(B-V) = 0.062 を仮定して補正してある。 |

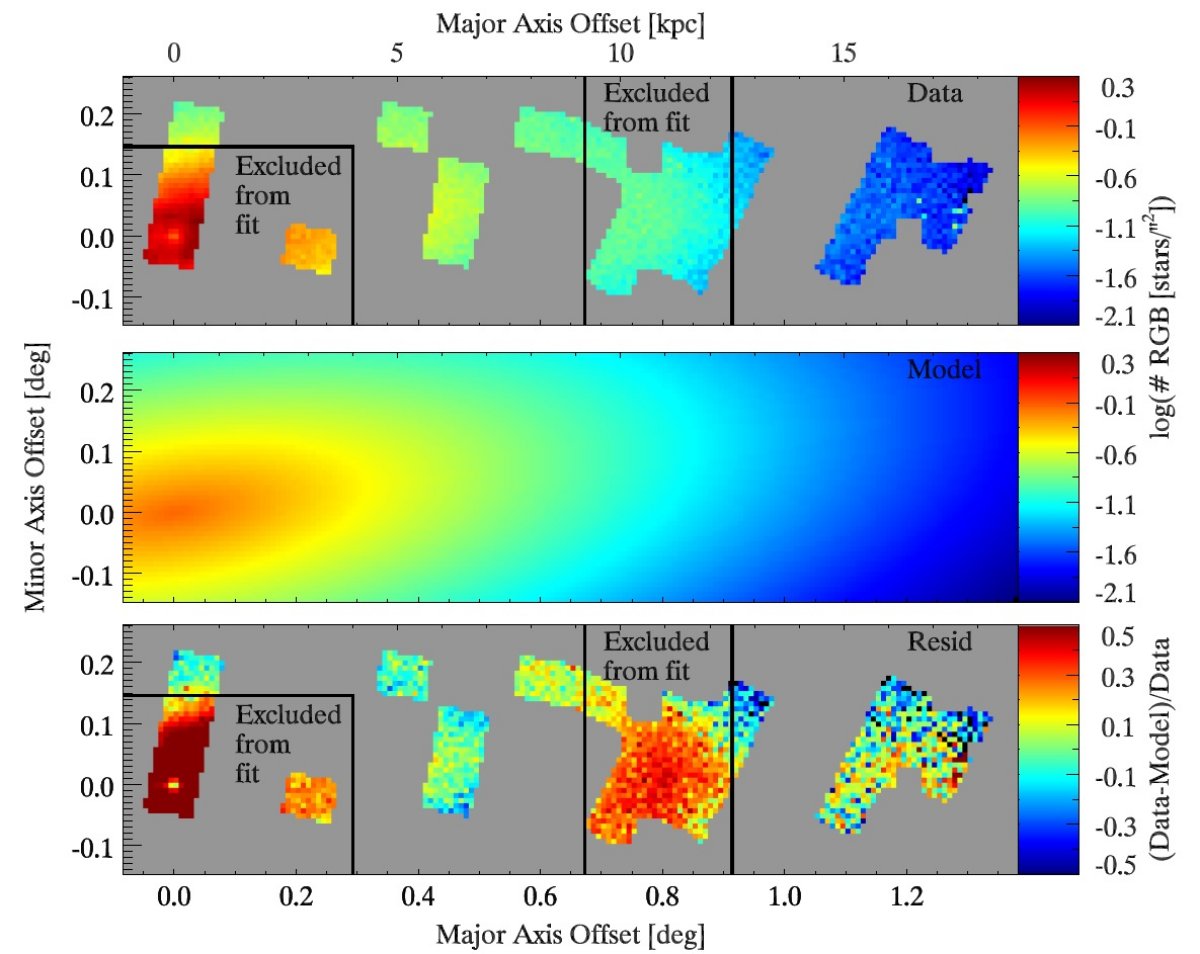

選択ボックス 図26の青色部はブリック8,9の高メタル({Fe/H]>-0.7) RGB 部である。 青い側の縁は [Fe/H]> -0.7, 10 Gyr RGBs を TRGB の1等下まで採ってい る。それより若い RGBs も箱内に含まれる。太陽メタル 1.5 Gyr 等時線は 青い縁に沿う。赤い方への伸長は E(B-V) ≤3 mag の赤化ベクトルに沿 っている。この選択ボックスは若い種族= RSGs や TP-AGBs を除いている。 RGBs 数マップ こうして選んだ星の数を 30"x30" 区分内で数えた。それを図27の上段に 示す。中段=モデル。下段=観測ーモデルである。 密度超過 下段を見ると、10 kpc リングに対応して密度超過が見える。 このリングは UV, MIR で良く見え、若い星を表すと考えられている。しかし、 今回のサンプルは 1 Gyr より古い星である。つまり、密度超過は最近出来た 星に限らない。 図26の緑枠はそこから赤化で青枠に入り込んだかも知れない領域である。 そこには低メタル RGBs, AGB, RSGs などが含まれる。その補正をおこなうと、 円盤全体の滑らかな密度分布に対し、RGBs は 10 kpc リング部で 40 % の 密度超過を示す。 |

| PHAT の観測計画、観測、データ構成を述べた。 | 可視、赤外データは M 31 円盤では混み合い限界に支配されている。 より高分解能の装置が必要である。 |