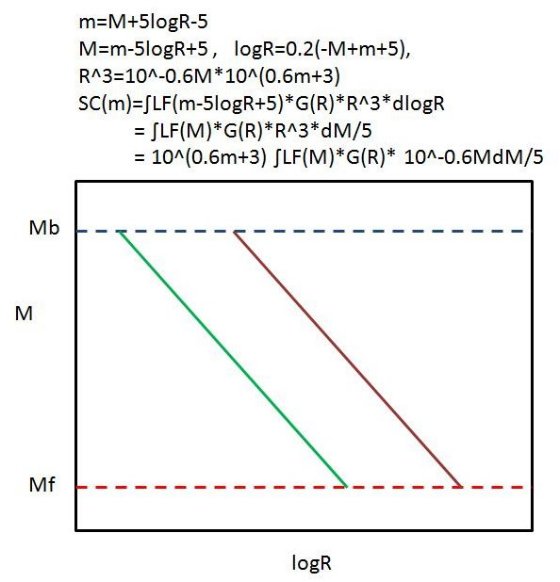

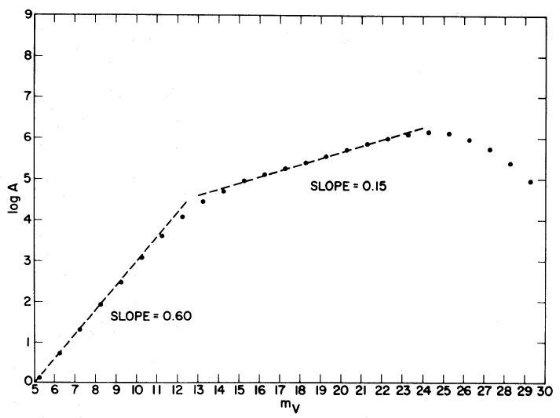

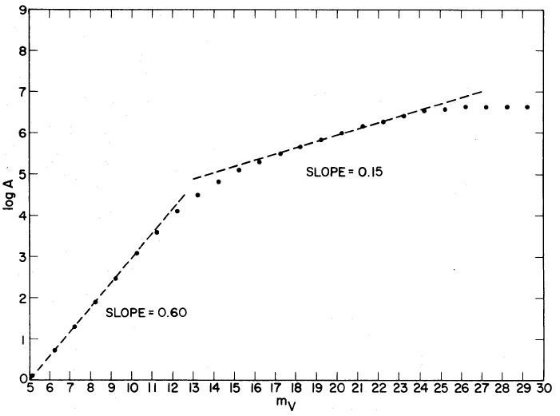

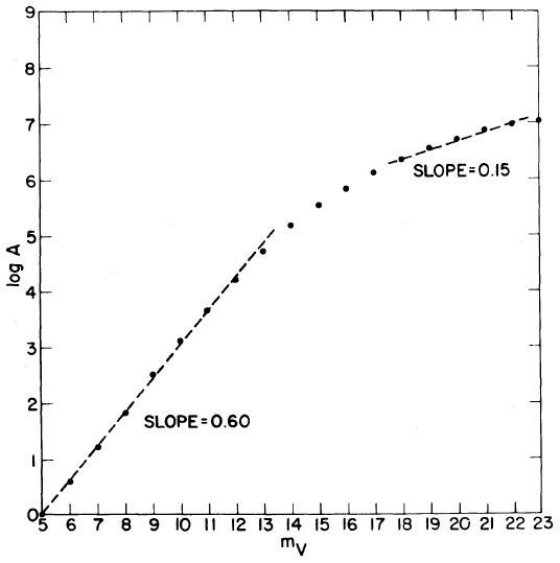

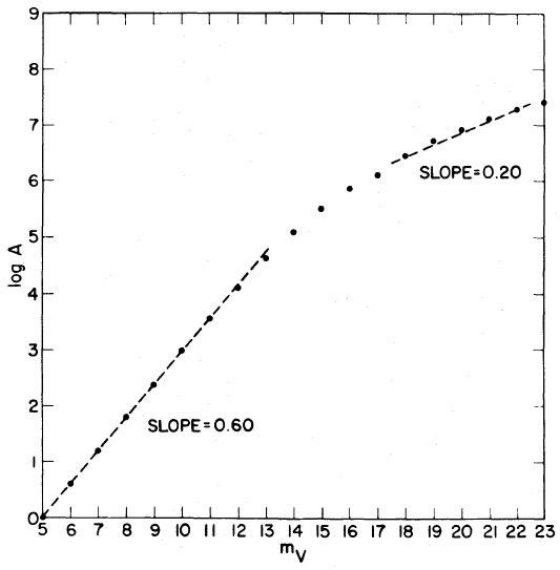

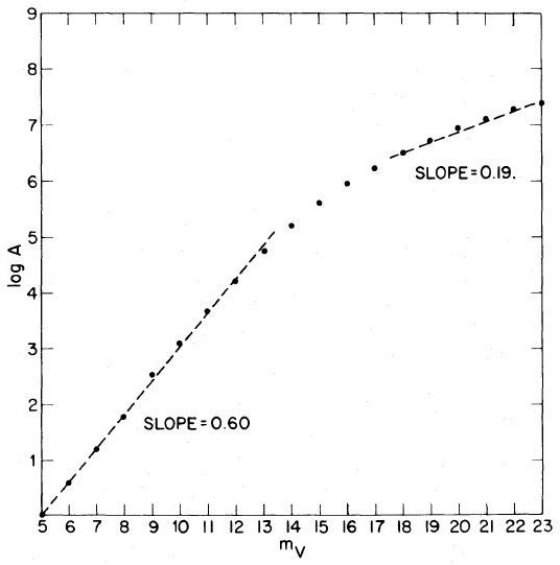

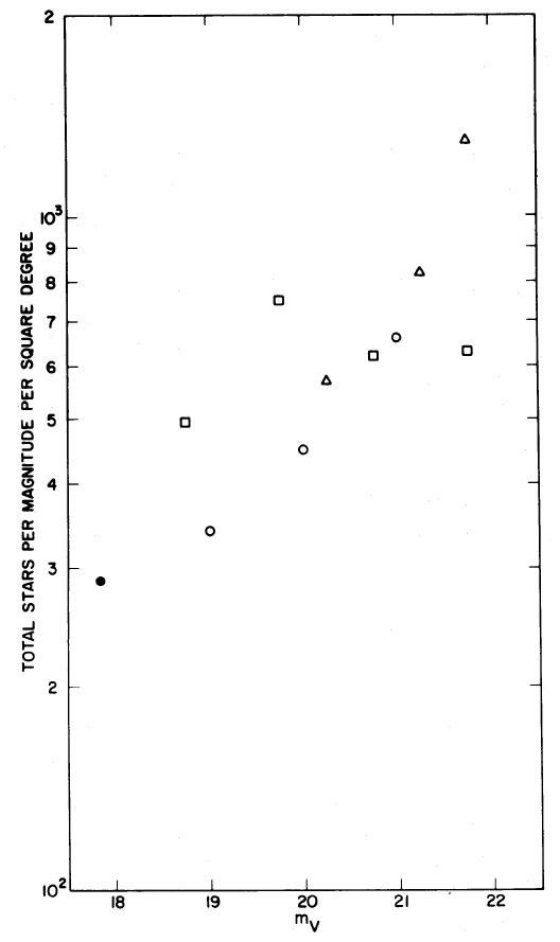

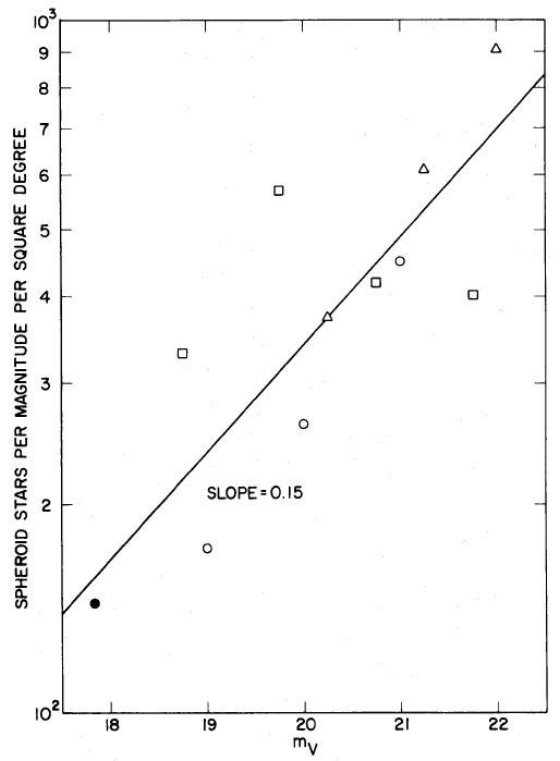

Bahcall, Soneira 1980b は高銀緯での mV = 18 -22 等星計数から楕円体光度関数の傾き を決めることができることを述べた。単位ステラジアン、単位等級当たりの 星数密度, A(m), は

A(m) = ∫0∞dR R2ρ(r)Φ(M), (1)

ここにρ(r)は銀河中心距離 r での密度、R は太陽からの距離、 Φ(M) は等級当たりの光度関数である。r と R の関係は、

r = (R02 + R2 - 2R0R cos b cos l )1/2 (2)

光度関数は MB = 0 to -3 と MF = +10 to +15 の間で 以下のように表現されると仮定する。

Φ(M) = Φ(M=0) 10+γM (3)

密度分布は

ρ(r) = ρ0(R0/r)ν (4)

光度関数の式

| A = 10+γm A 0 | ∫ | XB | dx x2-5γ | (5) | |

| XF | (1 + x2 - 2xcos b cos l )ν/2 |

ここに、XB ≡ [100.2( m + 5 - MB)] (1 pc/Ro)、

XF ≡ [100.2( m + 5 - MF)] (1 pc/Ro) である。

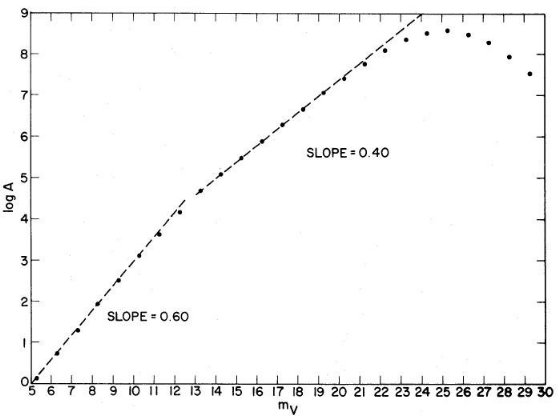

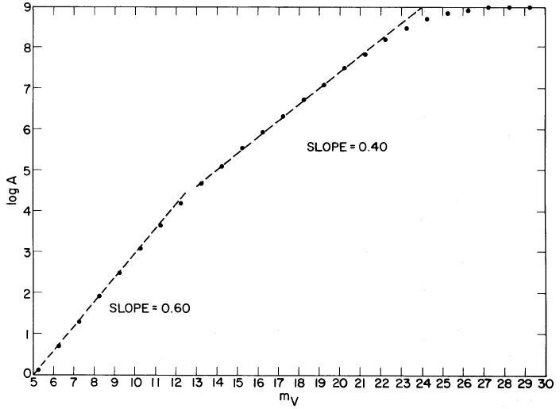

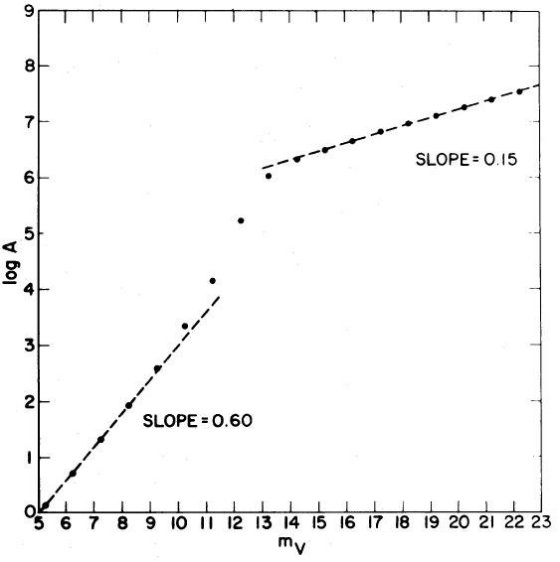

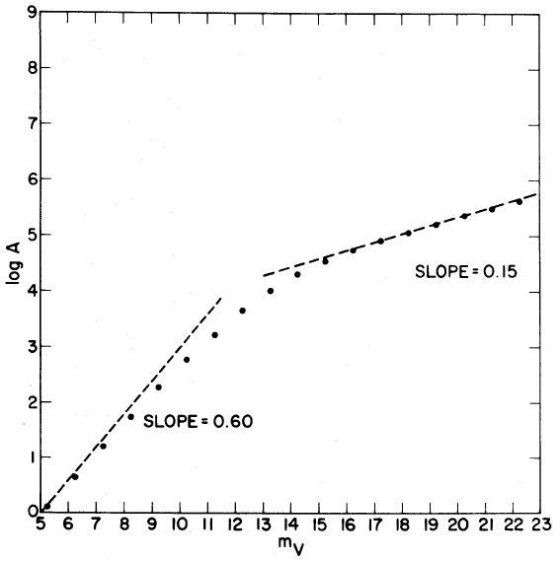

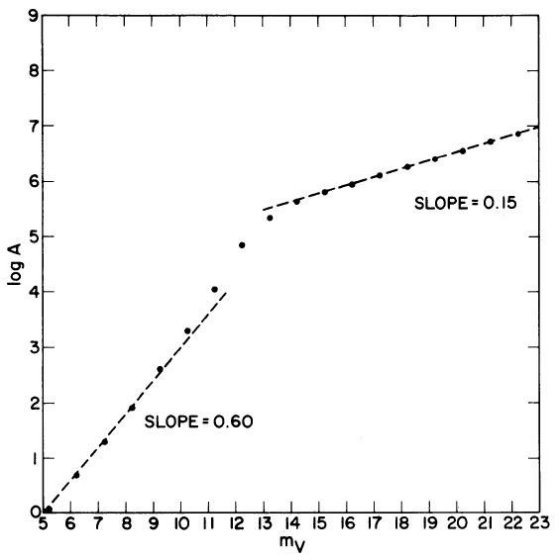

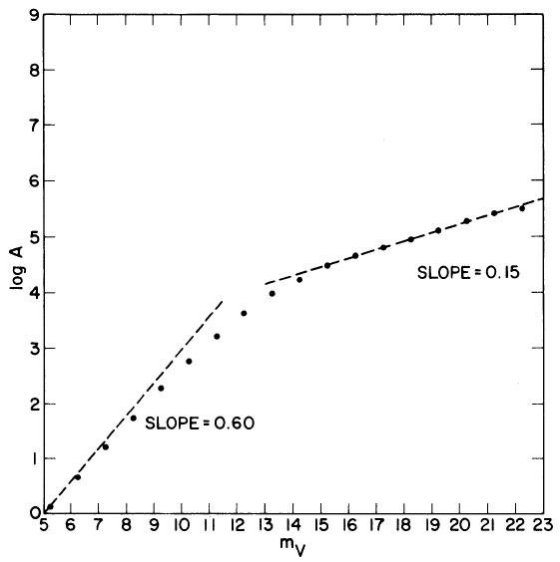

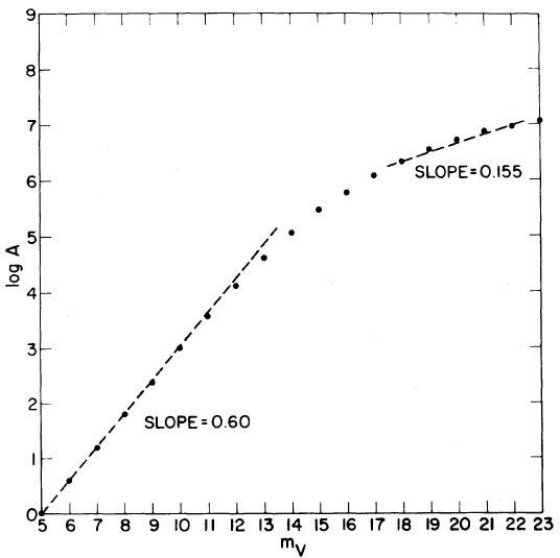

明るい見かけ等級での近似式

明るい m (m が小さい)の場合、式 (5) の分母 = 1 と置けるので、結果は なじみの A ∝ 100.6m となる。この区間は XB ≤ 1 から、

m ≤ 15 + MB

である。MB = -3 とすると、m ≤ 12 となる。

分母 ∼ 1 は、銀極方向では (1 + x2)ν/2 ∼ 1 から、 x2(ν/2) ≪ 1 となるが、まあ大雑把に x ≤ 1 でもいいかということか。前段の計算を念のため書くと、 XB ≡ [100.2( m + 5 - MB)] (1 pc/Ro) ≤ 1

0.2( m + 5 - MB)-4 ≤ 1

m ≤ 15 + MB

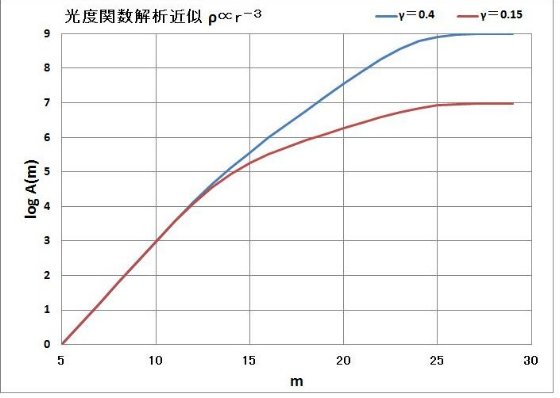

中間距離では、式 (5) の積分が定数となり、

A ∝ 10γm (7)

となる。この範囲を使うと星計数から光度関数の勾配を決定することが できる。

式 (5) の積分を見ると、 γ < 0.4 の時は極大を持ち、積分はその周り だけで決まって、m と無関係になる。それが上で言っていることの意味である。 それには厚み dR を一定にして比べた時に、積分への寄与が最大になる距離 Rmax が積分区間内にあることが条件である。被積分関数の極大を求めるため、x で 微分する。α ≡ 2 -5γ, β ≡ (cos b cos l)/2 とし、

F' = α f g-ν/2 x-1 - (ν/2) f g-(ν/2)-1 (2x-4β)

= f g-ν/2 [(α/x) - (ν/2)(2x-4β)/g ] = 0

α(1+x2-4βx) - (ν/2)(2x2-4βx)=0

(ν-α)x2 - 2β(ν-2α)x - α = 0

| xmax = | β(ν-2α)+[β2 (ν-2α)2+α(ν-α)]1/2 | |

| (ν-α) |

| Rmax = Ro | β(ν-2α)+[β2 (ν-2α)2+α(ν-α)]1/2 | (8) | |

| (ν-α) |

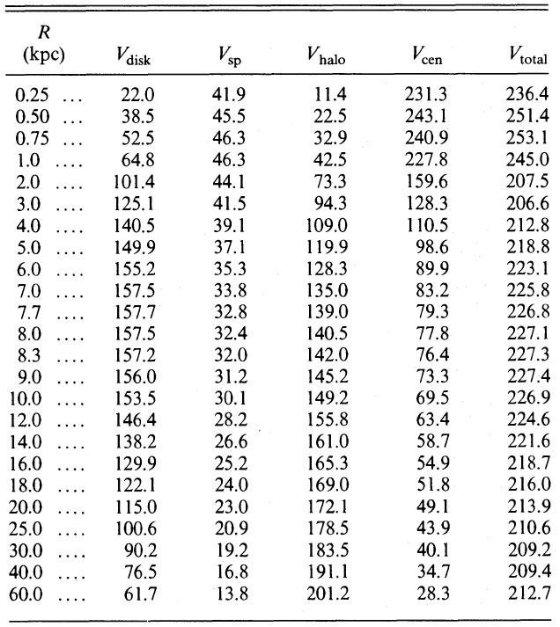

表1.方向による Rmax の変化。論文には書いていないが γ = 0.15 である。(Check.xls に計算してある)